文言文考点知识整理大全解析

- 格式:doc

- 大小:88.51 KB

- 文档页数:9

高考文言文考点解析高考文言文考点详细解析高考文言文考点解析文言文是高考语文科目中的重要组成部分,也是考生需要特别关注的考点之一。

下面我们将对常见的高考文言文考点进行详细解析,希望能对广大考生有所帮助。

一、古文词汇考点在文言文中,古代的词汇使用频繁,考生需要熟悉并理解这些词汇的含义。

例如,考生需要掌握“夙兴夜寐”、“莫衷一是”等固定词组的意思,同时还要了解一些古代人名、地名的典故。

另外,考生需要注意同一字词在不同上下文中可能有不同的含义,需要具备较高的辨别能力。

例如,“知”在不同文言文中的含义是有差异的,有的是指了解某种情况,有的是指明确、确信等意思,考生需要根据具体上下文来进行正确的理解。

二、文言文句法考点文言文的句法结构与现代汉语存在较大差异,因此,考生需要掌握关于文言文句法的基本规则。

1. 成分的名称和位置:应该能够判断一个结构成分是主语、宾语、谓语、状语等,并能够判断其在句中的位置。

2. 句子结构:了解文言文中常见的四种句子结构,即主谓结构、主谓宾结构、主谓补结构和主系表结构,以及其它一些特殊的句式。

3. 句子成分的省略:要了解文言文中可以省略的成分,以及省略后的句子结构。

三、文言文修辞手法考点文言文中常使用各种修辞手法,这些修辞手法在高考中也是重要的考察点。

1. 比喻、夸张、反问:考生需要了解文言文中使用的各种修辞手法,并能够正确理解其含义。

2. 排比、对偶、插句:考生需要注意文言文中对修辞的高度追求,要能够辨别出各种修辞手法的使用。

3. 修辞的辨析:有时候文言文中出现多种修辞手法,考生需要能够辨析它们之间的区别,理解为什么选择某种修辞手法来进行表达。

四、文言文文化知识考点文言文作为古代文化的代表,其中蕴含了众多的文化知识和典故。

在阅读文言文时,考生需要了解一些与文化有关的知识,这对于正确理解文意以及进行推理判断是非常重要的。

五、文言文阅读技巧考点除了了解文言文的词汇、句法和修辞手法等内容外,考生还应该掌握一些阅读技巧,以提高解题的准确性和效率。

文言文基础知识梳理解读常见的文言句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句等几种。

判断句是对事物肯定或否定的句子,常用“者”或“也”表达,其中“者”表停顿,“也”表判断。

例如,“师者,所以传道受业解惑也。

”、“天下者,高祖天下。

”、“梁,吾仇也。

”、“沛公之参乘樊哙者也。

”等。

被动句包括用“于”表示、“为”表示、“见(受)”表示、“被”表示和意念上的被动。

例如,“夫XXX而XXX弱,而XXX于XXX不拘于时,学于余。

”、“而身死国灭,为天下笑。

”、“XXX不可得,徒见欺。

”等。

倒装句有宾语前置和定语后置两种形式。

宾语前置常见于否定句、疑问句、反身代词作宾语、以的宾语、方位名词作宾语等情况。

例如,“古之人不余欺也。

”、“沛公安在?”、“知人者智,自知者明。

”、“余是以记之。

”、“沛公北向坐。

”、“仁义不施而攻守之势异也。

”等。

定语后置常用“之……者”或“者”表示,例如,“求人可使报秦者。

”、“村中少年好事者。

”等。

1.石有铿然有声者,所在皆是。

2.蚓无利爪牙,强筋骨之……3.我手持一双白璧,欲献给XXX。

4.介宾短语在古代汉语中常置于动词之后,作补语。

以勇气闻于诸侯。

耻学于师。

皆不可拘以时月。

覆之以掌。

焚拜如前人。

5.为了强调谓语,有时会把谓语置于主语之前。

汝之不惠,甚矣。

6.省略主语的例子。

承前省永州之野产异蛇,黑质而白章,触草木,尽死。

蒙后省公度我至军中,公乃入。

自称时省每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

刿曰:“何以战?”公曰:“衣食所安,XXX也,必以分人。

”XXX:“XXX未遍,XXX从也。

”XXX曰:“今日之事如何?”良曰:“甚急。

”7.省略谓语动词的例子。

承前省一鼓作气,再而衰,三而竭。

蒙后省夫XXX有虎狼之心,杀人如不能举,XXX如恐不胜。

对曰:“未(学)也。

”8.省略宾语的例子。

省略动词宾语:XXX,广起,夺而杀尉。

哙侧其盾以撞卫士,卫士仆地。

省略介词宾语:竖子不足与谋折藏之,归以示成于是XXX不怿,为一击缶。

高中语文:文言文知识点总结归纳【必修一】烛之武退秦师【重点实词】1、贰①从属二主。

(本文:以其无礼于晋,且贰于楚也。

)(例:国不堪贰,君将若之何?《左传•隐公元年》)②离心,背叛。

(例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。

《左传》)③不专一。

(例:贰则疑惑。

《荀子•解蔽》)④再,重复。

(例:不迁怒,不贰过。

《论语•雍也》)2、鄙(边境界封疆藩篱)①边邑,边远的地方。

(例:《为学》:“蜀之鄙有二僧。

”)(本文:“越国以鄙远”)②庸俗,鄙陋。

(例:《左传•庄公十年》:“肉食者鄙,未能远谋。

”)③看不起,轻视。

(例:《左传•昭公十六年》:“我皆有礼,夫犹鄙我。

”)3、许①准许。

(同现代汉语)②答应,听从。

(例:本文:“许之”、“许君焦、暇……”)③赞同。

(例《愚公移山》:“杂然相许。

”)④约数。

(例:《小石潭记》:“潭中鱼可百许头。

”许,左右)⑤表处所。

(例:陶渊明《五柳先生传》:“先生,不知何许人也。

”何许人,何处人)4、阙①què皇宫,引申为朝廷宫阙。

①què城楼,城阙。

①quē侵损,削减。

(本文:阙秦)①quē通“缺”5、微①没有。

(如果没有)(“微斯人,吾谁与归?”)(本文:微夫人之力不及此)②细小,轻微。

(同现义)③衰败国势衰微。

④精微微言大义。

(成语)⑤微服暗访:乔装。

⑥卑贱,人微言轻。

(低微)《史记•曹相国世家》:“参如微时,与萧何善。

”⑦隐蔽,不显露,悄悄。

见微知著(成语)微访(暗中查访)6、敝①坏,破旧。

方苞《左忠毅公逸事》:“使史更敝衣草屦。

”敝帚自珍②谦词敝人。

③疲惫。

(例:《资治通鉴》:“曹操之众,远来疲敝。

”)④损害,衰败。

(本文:因人之力以敝之。

)使……疲敝。

【重点虚词】1、以①以其无礼于晋——因为,连词。

②敢以烦执事——以乱易整——拿,用,介词。

③越国以鄙远——表目的,来,连词。

④焉用亡郑以陪邻?——表结果,用来,连词。

⑤若舍郑以(之)为东道主——把,介词。

文言文考试知识点归纳文言文是中学语文学习中的重要内容,也是考试中的重点和难点。

为了帮助同学们更好地应对文言文考试,以下对常见的文言文考试知识点进行归纳总结。

一、实词实词是文言文阅读中理解文意的关键。

常见的实词包括名词、动词、形容词、数词、量词等。

在考试中,需要重点掌握实词的古今异义、一词多义、通假字、词类活用等现象。

1、古今异义古今异义是指同一个词在古代和现代的意义不同。

例如,“走”在古代是“跑”的意思,现在则是“行走”;“妻子”在古代是“妻子和儿女”,现在仅指“妻子”。

2、一词多义一词多义是指一个词有多种不同的意义。

例如,“兵”可以指“兵器”“士兵”“军事”等;“故”可以表示“原因”“旧的”“所以”等。

3、通假字通假字是指古代书写时用音同或音近的字代替本字的现象。

例如,“说”通“悦”,“知”通“智”。

4、词类活用词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时改变了词性和用法。

常见的词类活用有名词作动词、名词作状语、动词作名词、形容词作名词、形容词作动词等。

二、虚词虚词在文言文中虽然数量不多,但使用频率高,用法灵活。

常见的虚词有“之”“其”“而”“以”“于”“乃”“虽”“为”等。

1、“之”(1)作代词,可以代人、代物、代事。

(2)作助词,有结构助词“的”的用法,还有用于主谓之间取消句子独立性、宾语前置的标志等用法。

(3)作动词,意为“去、到、往”。

2、“其”(1)作代词,可代人、代物、代事,也可作指示代词“那”“那些”。

(2)作副词,表推测、反问、祈使等语气。

3、“而”(1)表并列,“又”“并且”。

(2)表递进,“而且”。

(3)表承接,“就”“接着”。

(4)表转折,“却”“但是”。

(5)表修饰,“地”“着”。

(6)表假设,“如果”。

4、“以”(1)作介词,“用”“把”“凭借”“因为”等。

(2)作连词,“来”“以致”等。

5、“于”(1)作介词,表时间、地点、对象等,“在”“到”“向”“对于”等。

三、文言句式文言句式主要包括判断句、被动句、省略句、倒装句四大类。

初中必背文言文总结知识点一、文言文的语法知识点1. 名词:文言文的名词包括实词和虚词,实词有人名、地名、物名、抽象名词等,虚词有量词、处所词、指示代词等。

2. 动词:文言文的动词包括实词和虚词,实词有行为动词和状态动词,虚词有助动词、系动词等。

3. 形容词:文言文的形容词包括形容词和量词,形容词用于修饰名词,表示名词的性质、状态或特征,量词表示事物的数量或范围。

4. 代词:文言文的代词包括人称代词、指示代词、疑问代词、不定代词等,用于代替名词或其他代词,起到替代作用。

5. 数词:文言文的数词包括基数词和序数词,用于表示数量或顺序。

6. 介词:文言文的介词用于表示名词或代词与其他词语之间的关系。

7. 连词:文言文的连词用于连接并列或从属的词语或句子,起到承接、转折、因果、条件等连词作用。

8. 助词:文言文的助词用于表示语气、时态、语态等,起到辅助主谓或宾补谓等作用。

9. 句法:文言文的句法包括主谓宾、从句、状语从句、补语等,用于构成句子和语言表达。

10. 阳春白雪:认识、阅读和理解古代文言文文学作品,包括诗歌、词、赋、曲等,了解其中的表达手法和意境。

二、文言文的阅读策略知识点1. 善于运用词典,查找生词和词义,积累词汇和语境。

2. 注重阅读理解,掌握上下文的逻辑关系、隐含意义和篇章结构。

3. 关注句式结构,理解文言文的修辞手法和表达方式,包括对偶、排比、借代等。

4. 熟悉古代历史背景和文化内涵,了解作品创作背景和作者生平,加深对古代文言文的理解和感悟。

5. 领会文言文的审美意蕴,欣赏古代文学作品的艺术魅力和人文情怀,提高审美情趣和文学素养。

三、文言文的写作技巧知识点1. 控制语言表达:文言文的写作要求简练明了、句式平稳流畅、逻辑清晰,避免冗长啰嗦、语言累赘。

2. 注重修辞手法:文言文的写作要适当运用排比、对偶、借喻、比喻、比兴等修辞手法,提升文采和意境。

3. 原汁原味:文言文的写作要遵循古人的表达风格和思维方式,保持中国传统文化的独特韵味。

文言文知识点归纳文言文是中国古代的一种书面语言,其语法、词汇、句式等方面与现代汉语有所不同。

要熟练掌握文言文,首先需要了解和掌握其基本知识点。

以下是文言文的一些基本知识点归纳,详细介绍。

一、文言文的词汇1. 实词:文言文中的实词包括名词、动词、形容词、副词等。

实词在文言文中往往具有多个义项,需要根据上下文来确定其具体含义。

2. 虚词:文言文中的虚词包括介词、连词、助词、叹词等。

虚词在文言文中没有实在的意义,主要用于构成句子的语法结构。

3. 通假字:通假字是指在文言文中,由于发音相近或形状相似,而可以互相替换使用的字。

掌握通假字是理解文言文的重要手段。

4. 一词多义:一词多义是指一个词具有多个义项。

在阅读文言文时,需要根据上下文来确定词的具体义项。

二、文言文的语法1. 语序:文言文的语序主要有两种,一种是主谓宾结构,另一种是宾主谓结构。

在宾主谓结构中,宾语位于主语之前,谓语位于宾语之后。

2. 省略:文言文中常常省略主语、谓语、宾语等成分。

在阅读文言文时,需要根据上下文来补充省略的成分。

3. 倒装:文言文中常见的倒装有主谓倒装、宾语前置、定语后置等。

倒装是文言文的一种重要语法现象,需要掌握。

4. 对仗:文言文中常常使用对仗的修辞手法,使句子更加优美。

对仗是指两个句子的结构、意义、语气等方面相互呼应。

三、文言文的句式1. 疏散句:疏散句是指句子结构松散,没有明显的连接词。

疏散句在文言文中较为常见,需要根据上下文来理解句子的意义。

2. 紧凑句:紧凑句是指句子结构紧凑,各个成分紧密相连。

紧凑句在文言文中也比较常见,需要掌握。

3. 对仗句:对仗句是指两个句子的结构、意义、语气等方面相互呼应。

对仗句在文言文中具有很好的修辞效果。

四、文言文的阅读技巧1. 诵读:诵读是学习文言文的基本方法之一。

通过诵读,可以熟悉文言文的语音、语调、语气等,提高文言文的阅读能力。

2. 串讲:串讲是指将文言文中的字、词、句等串联起来,进行讲解。

文言文实词知识点解析文言文是中华传统文化的瑰宝,学习文言文实词是理解文言文的基础。

实词具有实在的意义,能够单独充当句子成分。

下面,我们就来详细解析一下文言文实词的相关知识点。

实词包括名词、动词、形容词、数词、量词和代词。

名词是表示人、事物、地点或抽象概念的名称。

比如“吾日三省吾身”中的“身”,指的是自身;“陈太丘与友期行”中的“友”,指的是朋友。

在文言文中,名词有时会活用为动词,例如“沛公军霸上”中的“军”,原本是名词“军队”,在这里用作动词“驻军”。

动词是表示动作、行为、心理活动或存在变化等的词。

像“愿为市鞍马”中的“市”,意思是“买”;“传不习乎”中的“传”,指“传授的知识”。

动词也有使动用法和意动用法,“渔人甚异之”中的“异”就是意动用法,“认为……奇异”;“项伯杀人,臣活之”中的“活”则是使动用法,“使……活下来”。

形容词是用来描写或修饰名词或代词,表示人或事物的性质、状态、特征或属性的词汇。

比如“芳草鲜美”中的“鲜美”,形容花草鲜艳美丽;“将军身被坚执锐”中的“坚”和“锐”,分别指坚固的铠甲和锐利的兵器。

形容词也能活用为动词,像“春风又绿江南岸”中的“绿”,意思是“使……变绿”。

数词是表示数目和次序的词。

在文言文中,数词有时不表示确切的数量,而是表示“很多”“几”等概数,例如“三人行,必有我师焉”中的“三”,不是确指三个人,而是几个人。

量词是表示人、事物或动作的数量单位的词。

在文言文中,量词的使用相对较少,常常省略。

代词是代替名词、动词、形容词、数量词、副词的词。

常见的代词有人称代词(吾、汝、其等)、指示代词(此、彼、斯等)和疑问代词(谁、何、焉等)。

例如“吾与汝毕力平险”中的“吾”和“汝”分别是“我”和“你”;“彼竭我盈”中的“彼”指“对方”。

要准确理解文言文实词,需要掌握一些方法。

多阅读经典的文言文作品是基础。

通过广泛阅读,积累常见实词的用法和意义。

同时,结合上下文来推断实词的含义。

2024年高三语文文言文知识点总结一、文言文基本语法知识点总结1. 词语的音形义:掌握文言文中常见的词语的音形义,包括偏旁部首、字义、读音等。

2. 词性和词类:了解文言文中词语的词性和词类,如名词、动词、形容词、副词等,以及它们在句子中的作用和搭配。

3. 词的变化和构词法:掌握文言文中词语的变化规则和构词法,如动词的时态、前缀、后缀等。

4. 语法结构:了解文言文的基本句式和常见的语法结构,如主谓结构、并列结构、从句结构等。

5. 语法关系:掌握文言文中词语和词组之间的语法关系,如主谓关系、宾补关系、定状关系等。

二、文言文阅读技巧知识点总结1. 理解句子结构:通过分析句子的结构和语法关系,理解句子的意思和表达方式。

2. 理解修辞手法:掌握文言文中常见的修辞手法,如夸张、反问、对仗、排比等,理解修辞手法对文意的影响。

3. 辨析词义:通过上下文的提示和其他语法手段,准确理解生词的词义。

4. 揣摩作者意图:通过阅读文言文的整体内容,揣摩作者的写作意图和思想情感。

5. 拆解长句:对于长句,可以拆解成短句,逐步理解其中的语法结构和词语意义。

三、文言文名句和典故知识点总结1. 名句传唱:掌握文言文中常见的名句,如《论语》中的“学而时习之,不亦说乎”、“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言”等。

2. 典故了解:了解文言文中常见的典故,如《左传》中的“黍离”、“丧胄”、“孟孙”等,以及这些典故的由来和含义。

3. 名篇赏析:鉴赏文言文名篇,如《史记》中的《项羽本纪》、《汉书》中的《张良传》等,理解其中的语言功底和思想内涵。

四、文言文作文技巧知识点总结1. 选择材料:选择合适的文言文材料,如名句、典故、短文等,进行作文。

2. 表达技巧:运用文言文的修辞手法和语言特点,提升作文的表达力和文采。

3. 文章结构:构建合理的文章结构,包括开头、中间段落和结尾,衔接紧密,层次清晰。

4. 理论联系实际:在作文中联系实际,运用文言文知识和修辞手法,表达自己的观点和思考。

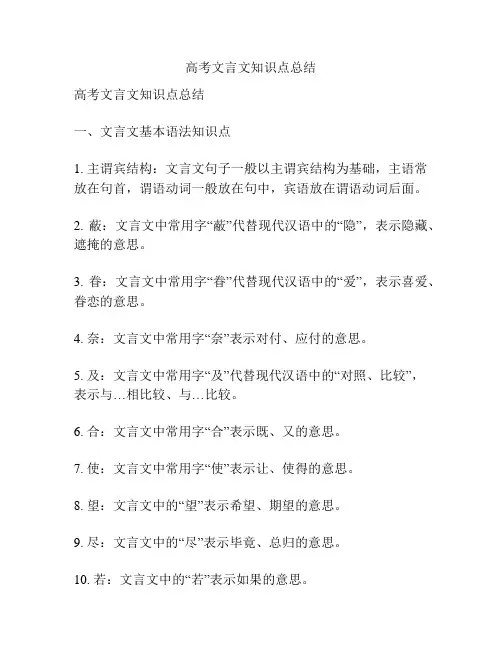

高考文言文知识点总结高考文言文知识点总结一、文言文基本语法知识点1. 主谓宾结构:文言文句子一般以主谓宾结构为基础,主语常放在句首,谓语动词一般放在句中,宾语放在谓语动词后面。

2. 蔽:文言文中常用字“蔽”代替现代汉语中的“隐”,表示隐藏、遮掩的意思。

3. 眷:文言文中常用字“眷”代替现代汉语中的“爱”,表示喜爱、眷恋的意思。

4. 奈:文言文中常用字“奈”表示对付、应付的意思。

5. 及:文言文中常用字“及”代替现代汉语中的“对照、比较”,表示与…相比较、与…比较。

6. 合:文言文中常用字“合”表示既、又的意思。

7. 使:文言文中常用字“使”表示让、使得的意思。

8. 望:文言文中的“望”表示希望、期望的意思。

9. 尽:文言文中的“尽”表示毕竟、总归的意思。

10. 若:文言文中的“若”表示如果的意思。

11. 慎:文言文中的“慎”表示谨慎、小心的意思。

二、文言文的常见修辞手法1. 修辞格:文言文中常见的修辞手法有拟人、夸张、比喻、象征、对偶、排比等。

2. 对仗:文言文中常见的对仗有平仄对仗、音韵对仗、形式对仗等。

3. 比兴:文言文中常见的比兴手法有直喻、比喻、象征等。

4. 排比:文言文中常见的排比手法有正序排比、倒序排比、五韵排比等。

5. 迭用托物:文言文中常见的手法有迭托、托物、夹托等。

三、文言文的常见句型1. 并列句:文言文中常见的并列句有递进、转折、选择等。

2. 状语从句:文言文中常见的状语从句有时间状语从句、原因状语从句、条件状语从句等。

3. 主谓宾结构:文言文中常见的主谓宾结构有普通主谓宾结构、倒装主谓宾结构。

4. 假设虚拟句:文言文中常见的假设虚拟句有“假设句+假设分句”结构。

5. 双宾结构:文言文中常见的双宾结构有“把宾语放在主谓之间,再加一个间接宾语”结构。

四、文言文常见的修辞手法文言文常见的修辞手法有比喻、夸张、借代、拟人等。

比喻是指借用某种事物来形容另一种事物,常用于生动地描绘景物、人物等;夸张是指夸大或减小事物的形容程度,常用于增强修辞效果;借代是指用一个词语替代另一个词语,常用于简洁表达;拟人是指将抽象的事物赋予人的行为、形态等。

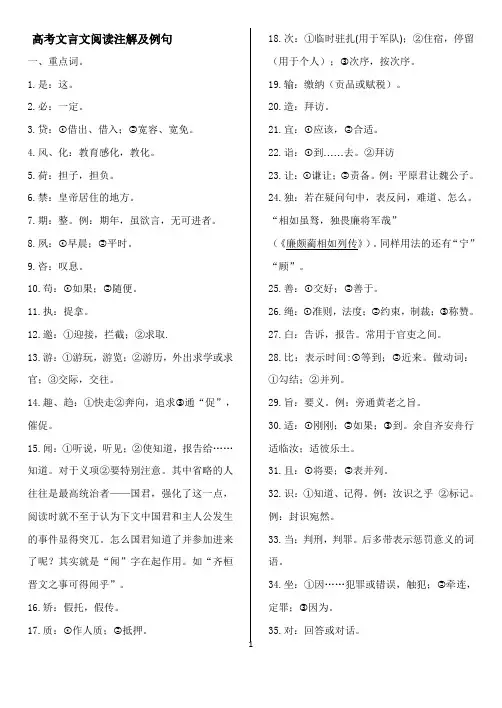

高考文言文阅读注解及例句一、重点词。

1.是:这。

2.必:一定。

3.贷:①借出、借入;②宽容、宽免。

4.风、化:教育感化,教化。

5.荷:担子,担负。

6.禁:皇帝居住的地方。

7.期:整。

例:期年,虽欲言,无可进者。

8.夙:①早晨;②平时。

9.咨:叹息。

10.苟:①如果;②随便。

11.执:捉拿。

12.邀:①迎接,拦截;②求取.13.游:①游玩,游览;②游历,外出求学或求官;③交际,交往。

14.趣、趋:①快走②奔向,追求③通“促”,催促。

15.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。

对于义项②要特别注意。

其中省略的人往往是最高统治者——国君,强化了这一点,阅读时就不至于认为下文中国君和主人公发生的事件显得突兀。

怎么国君知道了并参加进来了呢?其实就是“闻”字在起作用。

如“齐桓晋文之事可得闻乎”。

16.矫:假托,假传。

17.质:①作人质;②抵押。

18.次:①临时驻扎(用于军队);②住宿,停留(用于个人);③次序,按次序。

19.输:缴纳(贡品或赋税)。

20.造:拜访。

21.宜:①应该,②合适。

22.诣:①到……去。

②拜访23.让:①谦让;②责备。

例:平原君让魏公子。

24.独:若在疑问句中,表反问,难道、怎么。

“相如虽驽,独畏廉将军哉”(《廉颇蔺相如列传》)。

同样用法的还有“宁”“顾”。

25.善:①交好;②善于。

26.绳:①准则,法度;②约束,制裁;③称赞。

27.白:告诉,报告。

常用于官吏之间。

28.比:表示时间:①等到;②近来。

做动词:①勾结;②并列。

29.旨:要义。

例:旁通黄老之旨。

30.适:①刚刚;②如果;③到。

余自齐安舟行适临汝;适彼乐土。

31.且:①将要;②表并列。

32.识:①知道、记得。

例:汝识之乎②标记。

例:封识宛然。

33.当:判刑,判罪。

后多带表示惩罚意义的词语。

34.坐:①因……犯罪或错误,触犯;②牵连,定罪;③因为。

35.对:回答或对话。

36.中:中伤、诬蔑别人使受损害。

37.工:①官吏②工匠;③精巧,擅长。

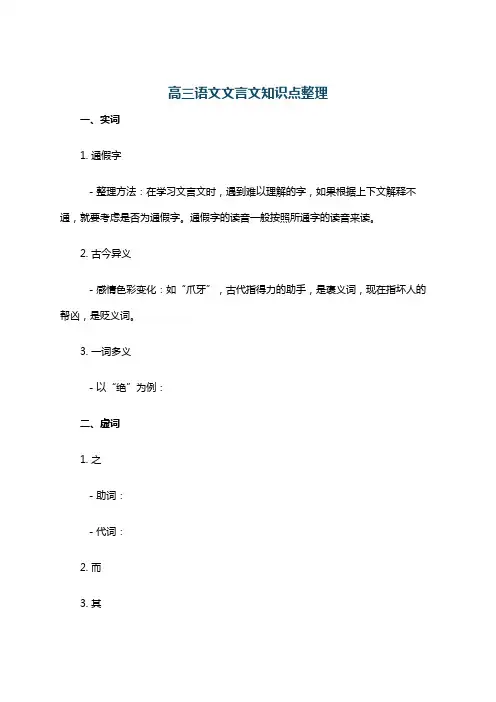

高三语文文言文知识点整理

一、实词

1. 通假字

- 整理方法:在学习文言文时,遇到难以理解的字,如果根据上下文解释不通,就要考虑是否为通假字。

通假字的读音一般按照所通字的读音来读。

2. 古今异义

- 感情色彩变化:如“爪牙”,古代指得力的助手,是褒义词,现在指坏人的帮凶,是贬义词。

3. 一词多义

- 以“绝”为例:

二、虚词

1. 之

- 助词:

- 代词:

2. 而

3. 其

- 代词:

- 语气词:

三、特殊句式

1. 判断句

2. 被动句

3. 宾语前置句

4. 定语后置句

5. 状语后置句(介宾短语后置句)

四、词类活用

1. 名词作动词

- 识别方法:当名词出现在谓语的位置上,并且这个名词的意义不能按照正常的名词意义来理解时,就要考虑是否为名词作动词。

2. 名词作状语

- 类型:

3. 形容词作名词

- 识别方法:形容词处在主语或宾语的位置上,具有明显的表示人或事物的特征或性质的意义时,往往活用为名词。

4. 形容词作动词

- 识别方法:当形容词后面带了宾语,或者形容词处在谓语的位置上,并且不是表示事物的性质状态,而是表示动作行为时,就要考虑形容词作动词。

5. 使动用法

6. 意动用法。

文言文知识点归纳整理

文言文是中文的一种古老的文学语言,被广泛用于古代中国的文学作品中。

以下是文言文的一些常见知识点:

1. 文言文基本语法:文言文的语法与现代汉语有很大差异。

常见的语法知识点包括:动词的使用、句子成分的排序、词语的虚实用法等。

2. 固定搭配与成语:文言文中有许多常见的固定搭配和成语,如“纸上谈兵”、“时移世易”等。

熟悉这些固定词组对于理解文言文的意思以及写作文言文作品非常重要。

3. 修辞手法:文言文中常使用各种修辞手法来增强表达的艺术效果。

常见的修辞手法包括象征、比喻、夸张、排比等。

4. 文言文的阅读理解:阅读文言文的关键是理解句子结构和词语用法。

理解句子成分的关系、词语的意义,以及推测句子的意思都是阅读文言文的基本技巧。

5. 古代文化知识:文言文作品通常反映了古代社会、历史和文化。

对于古代政治、礼仪、宗教、文学等方面的了解能帮助我们更好地理解和解读文言文。

6. 文史常识:文言文作品中常涉及一些历史人物、事件和地理名词,了解相关文史背景能够更好地理解作品的内容。

7. 句读章句结构:文言文中的句子结构较为复杂,常常采用长

句和倒装句等形式。

句读章句的学习能帮助我们更好地理解文言文的句子结构和句法。

8. 志怪小说:志怪小说是文言文中的一种文学体裁,以叙述一些神秘奇怪的事情为主。

了解志怪小说的基本结构和特点,能帮助我们更好地理解和欣赏文言文中的志怪故事。

以上是文言文的一些常见知识点,掌握这些知识点能够帮助我们更好地理解、阅读和写作文言文作品。

2025高考语文一轮复习——文言文阅读专题知识梳理一、考查形式多以选择、简答的形式考查。

一般考查实词、虚词、文言断句、古代文化常识、筛选概括信息、翻译等。

二、知识讲解(一)五类常考实词1.通假字所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它的分类如下:(1)通用字:两个读音相同或相近、意义也相通的字,古代可以写这个,也可以写那个。

例:《烛之武退秦师》中“失其所与,不知”的“知”就是“智”的意思,“知”和“智”这两个字在古代是通用的,现代一般认为“知”通“智”。

(2)假借字:两个读音相同或相近、意义毫不相干的字,古代有时也可以借代。

例:《鸿门宴》中“旦日不可不蚤自来谢项王”的“蚤”,本义是跳蚤,因为它和“早”的读音相同,被借用了“早”的意义。

“早”是本字,“蚤”是假借义,“蚤”是“早”的假借字,“蚤”通“早”。

(3)古今字:一个汉字(古字)原有几个意义,后为区别,另造一个新字(今字)来表示其中的一个或几个意义。

例:《师说》中“师者,所以传道受业解惑也”的“受”字是古字,“授”是今字。

2.一词多义一词多义现象在文言文中相当普遍。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“道”的本义是“路途、道路”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。

如“道”的引申义为“方向、方法、道理”。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。

如“爪牙”的本义是“鸟兽的爪子和牙齿”,比喻义是“得力的帮手或武士”,现在属贬义词。

3.古今异义古今异义是指古今字形相同而意义和用法不同的词语。

这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中形成的,大致包括词意扩大、词意缩小、词意转移、词意强化、感情色彩变化几种。

(1)词义扩大:古义的范围小于今义。

如“中国”,古义指“中原地区”,今义指“整个中国”。

(2)词义缩小:古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。

高考语文有哪些必考的文言文知识点高考语文必备文言文知识掌握一、一词多义梳理①事、事故、变故、原因、缘故:公问其故②旧、往昔、过去的、原来的:豫章故郡③故交、老朋友:君安与项伯有故(《鸿门宴》故④衰老:暮去朝来颜色故(《琵琶行》)⑤故意、特地:故久立与其客语(《信陵君窃符救赵》)⑥依然、依旧:大人故嫌迟(《孔雀东南飞》)③因果连词,所以:故幸来告良(《鸿门宴》①完:担中肉尽(《狼》)②全部用出或极力完成:尽吾志也而不能至者,可以无悔矣(《游褒禅山记》) 尽③全、都:宾主尽东南之美《滕王阁序》④所有的:尽人皆知⑤极:尽善尽美属 (以下读shǔ) ①统属、隶属、届寸::时维九月,序属三秋②类、辈:若属皆且为所虏(《鸿门宴》)以下读zhǔ③连接:平原君使者冠盖相属于魏(《信陵君窃符救赵》)④撰写:屈平属草稿未定(《屈原列传》)⑤嘱托,通“嘱”:属予作文以记之(《岳阳楼记》)①走近、靠近、接近:以缚即炉火烧绝之②立即、就:太守即遣人随其往即③就是:此即风景之尤胜者也④假如:即有如不称。

妾得无随坐乎⑤当、当前:成功在即⑥通“则”,就:且壮士不死即已⑦如同:桂殿兰宫,即冈峦之体势①却、可是:穷且益坚,不坠青云之志且②将近:年且九十《愚公移山》③姑且、暂且:且放白鹿青崖间,须行即骑访名山(《梦游天姥吟留别》)④边……边,又……又:又有若老人咳且笑于山谷中者⑤况且、再说:且焉置土石(《愚公移山》)⑥尚且:臣死且不避(《鸿门宴》)胜中秋尤胜——盛大予观夫巴陵胜状——优美山水日出江花红胜火——超过数不胜数——尽,能承受错纷错如织——交错它山之石,可以为错——磨刀石以君为长者,故不错意——通“措”,处置状雷锟电霍,无得而状——描述以筒水灌之始出,状极俊健——形态予观夫巴陵胜状——景色、景观状河伯留客之久——估计寻而病寻作,余既岂归——不久未果,寻病终——不久寻向所志,遂迷,不复得路——寻找八尺为寻——量词,一寻二、词类活用名作动:襟三江而带五湖——襟:以……为禁,带:以……为带;名词意动用法无得而状——形状,描摹形状缓板而歌——板:敲撞板,歌:唱歌最可觞客——觞:请饮酒面北为平远堂——面:面对着祠韦苏州——祠:筑祠堂吏吴两载——吏:做官名作状:雄州雾列,俊采星驰雾:像雾一样;星:像星辰一样栉比如鳞——像梳子齿密密麻麻檀板丘积——像小山/樽壘云泻——像云彩形容词作动词。

高中文言文知识点归纳整理一、实词1. 古今异义词义扩大:如“江”“河”,古义专指长江、黄河,今义泛指河流。

词义缩小:如“臭”,古义指气味,今义指难闻的气味。

词义转移:如“走”,古义指跑,今义指行走。

2. 一词多义本义:词最初的、最基本的意义。

引申义:由本义引申出来的意义。

比喻义:用打比方的方法形成的新的意义。

3. 通假字同音通假:如“蚤”通“早”。

形近通假:如“说”通“悦”。

4. 词类活用名词活用为动词:如“沛公军霸上”中的“军”,名词用作动词,意为“驻军”。

名词作状语:如“吾得兄事之”中的“兄”,名词作状语,意为“像兄长一样”。

动词活用为名词:如“追亡逐北”中的“亡”“北”,动词用作名词,意为“逃亡的人”“败逃的人”。

形容词活用为动词:如“素善留侯张良”中的“善”,形容词用作动词,意为“与……交好”。

形容词活用为名词:如“将军身被坚执锐”中的“坚”“锐”,形容词用作名词,意为“坚固的铠甲”“锐利的武器”。

二、虚词1. 而表并列:如“蟹六跪而二螯”。

表递进:如“君子博学而日参省乎己”。

表承接:如“锲而不舍,金石可镂”。

表转折:如“青,取之于蓝,而青于蓝”。

表假设:如“诸君而有意,瞻予马首可也”。

表修饰:如“吾尝跂而望矣”。

2. 何疑问代词,“什么”“哪里”“为什么”等。

副词,“多么”。

3. 乎表疑问语气:“吗”“呢”。

表测度语气:“吧”。

表感叹语气:“啊”“呀”。

介词,“于”。

4. 乃于是,就。

才。

竟然。

是,就是。

代词:人称代词(他、她、它、他们)、指示代词(这、那)。

副词:表推测(大概)、表反问(难道)、表祈使(一定)、表商量(还是)。

连词:表假设(如果)、表选择(是……还是……)。

6. 且连词:表并列(又)、表递进(而且)、表让步(尚且)。

副词:“将要”“暂且”。

7. 若动词:“像”“比得上”。

代词:“你”“你们”“这样”。

连词:“如果”“或者”。

8. 所与“为”组成“为……所……”表被动。

《高中文言文知识点总结》文言文是中华文化的瑰宝,也是高中语文学习的重要内容。

掌握文言文知识点,不仅有助于提高语文成绩,还能更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。

本文将对高中文言文的知识点进行全面总结。

一、实词1. 古今异义- 词义扩大:如“江”“河”,古代专指长江、黄河,现在泛指一切江河。

- 词义缩小:如“妻子”,古代指妻子和儿女,现在仅指妻子。

- 词义转移:如“牺牲”,古代指祭祀用的牲畜,现在指为了正义的目的舍弃自己的生命。

2. 一词多义- 本义、引申义、比喻义:如“兵”,本义是兵器,引申为士兵、军队、战争等义;“爪牙”,本义是鸟兽的爪子和牙齿,比喻义为得力的助手。

- 实词的不同用法:如“使”,可作动词,意为派遣、让;也可作名词,使者。

3. 通假字- 音近通假:如“蚤”通“早”。

- 形近通假:如“说”通“悦”。

4. 词类活用- 名词活用为动词:如“沛公军霸上”中的“军”,名词用作动词,意为驻军。

- 名词作状语:如“吾得兄事之”中的“兄”,名词作状语,像对待兄长一样。

- 动词活用为名词:如“追亡逐北”中的“亡”“北”,动词用作名词,逃亡的人、败北的人。

- 形容词活用为动词:如“吾妻之美我者”中的“美”,形容词用作动词,赞美。

- 形容词活用为名词:如“将军身披坚执锐”中的“坚”“锐”,形容词用作名词,坚固的铠甲、锐利的兵器。

二、虚词1. 而- 连词,表示并列、递进、转折、修饰、承接等关系。

如“蟹六跪而二螯”中的“而”表示并列;“君子博学而日参省乎己”中的“而”表示递进;“青,取之于蓝,而青于蓝”中的“而”表示转折;“吾尝跂而望矣”中的“而”表示修饰;“拔剑切而啖之”中的“而”表示承接。

2. 之- 代词,可代人、代物、代事。

如“学而时习之”中的“之”代指所学的知识。

- 助词,可作结构助词“的”,用在主谓之间取消句子独立性,宾语前置的标志,定语后置的标志等。

如“古之学者必有师”中的“之”是结构助词“的”;“师道之不传也久矣”中的“之”用在主谓之间取消句子独立性。

中考文言文必考重点知识点一、实词。

1. 通假字。

- 识别方法:当一个字在句子中的意义解释不通时,可能是通假字。

需要根据上下文和平时的积累来判断其通假的字。

2. 古今异义。

- 词义扩大:如“江”“河”,古代专指长江、黄河,现在泛指一切江河。

3. 一词多义。

- 以:- 之:4. 词类活用。

二、虚词。

1. 之。

- 作助词:- 作代词:2. 而。

3. 其。

- 代词:- 语气词:4. 以。

- 介词:- 连词:三、特殊句式。

1. 判断句。

2. 省略句。

3. 倒装句。

- 宾语前置:- 状语后置:- 定语后置:四、文言文翻译技巧。

1. 留。

2. 删。

3. 换。

- 把古汉语中的单音节词换成现代汉语中的双音节词,如“虽”换成“虽然”,“吾”换成“我”等。

4. 补。

5. 调。

五、重点篇目重点内容。

- 主要思想:儒家思想的经典之作,包含了孔子及其弟子的言行,强调“仁”“礼”“义”等道德观念。

- 重点句子:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”体现了学习方法、交友和个人修养等方面的思想。

- 思想内容:孟子主张“仁政”,认为“民贵君轻”。

- 背景:诸葛亮出师北伐前给后主刘禅的表文。

- 内容:表达了诸葛亮对蜀汉的忠诚,对后主的劝诫,如“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”,提出了治国的建议。

- 主题:描绘了一个与世隔绝、没有剥削压迫、人人安居乐业的理想社会,反映了作者对黑暗现实的不满和对理想社会的向往。

- 重点描写:对桃花源中环境、人物生活的描写,如“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻”。

- 描写内容:按季节描写了三峡的山高、水急、景色秀丽等特点。

如夏季“夏水襄陵,沿溯阻绝”,写出了水势浩大;春冬之时“素湍绿潭,回清倒影”,描写了清幽的景色。

- 主题:借千里马不遇伯乐来抒发自己怀才不遇的愤懑之情,批判了封建统治者不识人才、埋没人才的现象。

考点名称:文言文阅读文言文:是中国古代的一种书面语言,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。

春秋、战国时期,用于记载文字的物品还未被发明,记载文字用的是竹简、丝绸等物,而丝绸价格昂贵、竹简笨重且记录的字数有限,为能在“一卷”竹简上记下更多事情,就需将不重要的字删掉。

后来当“纸”大规模使用时,统治阶级的来往“公文”使用习惯已经定型,会用“文言文”已经演变成读书识字的象征。

文言文是相对白话文而来的,其特征是以文字为基础来写作,注重典故、骈骊对仗、音律工整且不使用标点,包含策、诗、词、曲、八股、骈文古文等多种文体。

文言文文体分类:中国历代学者对于文体都有不同的分类法。

魏晋南北朝:魏晋南北朝,是文体分类研究的开始,相关著作有曹丕的《典论·论文》、李充的《翰林论》、挚虞的《文章流别志论》、刘勰的《文心雕龙》、昭明太子主导的《昭明文选》等。

其中《典论·论文》将文体分为4类:奏议、书论、铭诔、诗赋而《昭明文选》是一本分类很繁杂的选集,将所选的文章分成37类之多。

明朝:明朝的吴讷著《文章辨体》、徐师曾著《文体明辨》,清朝姚鼐编《古文辞类纂》,都是讨论文体的重要著作。

其中《古文辞类纂》将文体分为13类:论辨、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂记箴铭、颂赞、辞赋、哀祭、现代:由郭锡良等人编著的《古代汉语》修订本中分析,文体分类有三种标准:依语言形式分、依内容分、依应用范围分。

依语言形式,《古代汉语》先将古代文体分为3大类:散文韵文:包括诗词歌赋、铭箴颂赞骈文:讲究平仄对仗却不押韵,不能归于散文也不能归于韵文,自成一类在此分类之下,古典散文又可以分为4类:史传文、说理文、杂记文、应用文文言文阅读考察类型及应对策略:初中语文中考中文言文阅读是必考内容,通常考察以下几方面:1、能正确地理解文言词语(文言实词、文言虚词、通假字等)的含义。

2、能正确地将文言语句译成现代汉语。

3、能理解并归纳文章的主要内容。

4、能把握作者在文章中表达的思想感情,提高自己的欣赏品味。

课外文言文阅读问题设计有三种类型:即词语解释题、句子翻译题和内容理解题。

对于不同的题目则采用不同的解题方法:1、词语解释题。

这类题目多数是考查文言实词中一词多义的现象,而这些文言实词基本上都是同学们在课内文言文中学习过的。

解题时,应先套用我们学习过的文言实词的意思,再联系上下文检验,经检验意思通顺,则为正确答案。

2、句子翻译题。

翻译句子应该在直译的基础上意译。

①在草稿上把关键的字词的意思解释出来(直译);然后,将句子的大致意思写出来(意译)。

在翻译句子时需要注意以下几个问题:一是年号、人名、地名、官名、物名、书名、国名等专有名词保留原样,不用翻译。

例如:“庆历(年号)四年春,滕子京(人名)谪守巴陵郡(地名)”。

可把这个句子译为:庆历四年的春天,滕子京被贬了官,做了巴陵郡的太守。

②是句子中没有实际意义的词语应删去。

例如:“陈胜者,阳城人也”,“者……也”表判断,无义,应删去,可把这个句子译为:陈胜是阳城人。

③是文言文中有些特殊句式(如主谓倒装、宾语前置、状语后置等倒装句)和现代汉语的语序不一样,翻译时要作适当的调整。

例如:“甚矣,汝之不惠(主谓倒装)!”可把这个句子译为:你的不聪明也太严重了。

④是所翻译的句子若是省略句,则要把省略了的成分增补出来。

例如:“乃丹书帛曰‘陈胜王’(省略语)。

”可把这个句子译为:他们(主语)就用朱砂在绸子上写上‘陈胜王’三个字。

3、内容理解题。

解决这种类型的题目有三种方法:①引用原文句子回答;②摘录原文关键的词语回答;③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

课外文言文的阅读理解题目四步骤:第一步:快速浏览题目课外文言文阅读试题有个特点:有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容。

浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。

所以,接到课外文言文阅读文段,首先应该快速浏览文段后的题目。

第二步:仔细分析标题一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。

留意并仔细分析文段的标题。

因为大部分标题本身就概括了文言文的主要内容。

例如,在一次测试中考了一个“楚人学舟”的课外文言文阅读文段。

这个主谓结构的标题概括了文段的主要内容,我们看了标题就知道文段的主要内容了。

总之,仔细分析文段的标题,可使我们快速理解文言文的主要内容。

第三步:结合注释速读全文课外文言文阅读文段,对于一些难懂的文言字词一般都会给出注释。

这些注释有助于同学们准确理解文言文的主要内容。

所以,千万别忽略这些注释,而应结合注释速读全文。

另外需要注意的是,在阅读全文的过程中,碰到“拦路虎”千万别停下来苦苦思索,而应继续阅读。

总之,速读全文,不求完全读懂,能明白文章的大概意思就可以了。

第四步:“对症下药”解答问题。

文言文与现代文比较:文言实词:和现代文里的实词是一样的,指有实在意义,能够单独充当句子成分,一般能单独回答问题的词语。

实词再细分为名词、动词、形容词、数词、量词、代词以及特殊实词拟声词、叹词;虚词再细分为副词、介词、连词、助词、叹词和拟声词六类。

掌握较多的实词,是提高阅读文言文能力的关键。

文言实词特点:学习文言实词,应特别注意它在语法上的三个主要特点:一是一词多义;二是词义的古今变化;三是词性的活用,四是通假字。

虚词与实词:虚词是没有完整的词汇意义,但有语法意义或功能意义的词。

虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词、象声词。

文言文常见虚词有而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

反之则为实词,也就是考试时经常考到的那些,实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。

在文言文中,实词是大量的,掌握较多的文言实词,是提高阅读文言文能力的关键。

推敲实词含义方法:1.文本迁移法这一方法需要学习好所学的文言文,能在适合的时候迁移2.事理检验法通过常识或所学知识推断词语在文中的含义,若不能切合常理和事理,就要考虑是否有通假现象。

3.语境推断法看实词在文言文中是否符合上下文,切合语境,常见的。

是实词的褒贬异议。

4.语法推断法借助语法知识分析特殊实词的含义。

5.互文见义法同义对应和反义对应结构句式相同,可利用上下文的对照来推断6.成语推断法我们可以在所知道的成语中推断出文言文中实词的含义,看迁入是否顺畅。

文言实词释义九法:解答文言文试题的关键在于牢固掌握文言基础知识,并在此基础上培养分析判断的综合能力。

在平时的学习中,我们要注重实词、虚词学习,逐个落实词义、用法,进而把握文言句式的特点。

下面介绍几种文言实词词义的推断方法:1. 从字形推词义。

在汉字中,形声字占大多数。

形声字分声符和意符两部分,其中的意符为我们推断字义提供了条件。

例如:“樯橹灰飞烟灭”,其中的“橹”我们知道是木制的“船具”,而对“樯”就不甚理解,但我们知道“樯”从“木”,同“橹”字联合成词,都属船具,便可推知“樯橹”有“船”的意思,使用了借代的修辞格。

2. 从通假字推字义。

文言文中的通假字是理顺文句的一种障碍,但我们只要根据通假字规律,就可以推出本字的含义来。

例如:“兵不顿而利可全”,把“顿”理解为“劳顿”,就成了“武器不劳顿就可以取得完全的胜利”,意思显然不通,这时“顿”的意思就成了理解全句的关键了。

这时,如果我们根据同音形似通假的规律,联想到表示“不锋利”意思的“钝”字,就可以将全句译为“(未经战斗)武器还很锋利而胜利可以完全取得了”,句意就通畅明白了。

3. 根据词语结构推词义。

汉语的构词规律是有法可循的,循其构词法就可以推断词义了。

例如:“民殷富而不知存恤”中“存恤”,这是一个并列关系的词组。

我们只要知道“恤”有“怜悯”之意,那么,“存”与之同义并列,就具有与“恤”有联系的“安抚”之意了。

又如“存亡之理”中的“存亡”是反义并列,“存”就有“生存”的意思。

4. 按互文推词义。

互文这种组合格式是古汉语中常见的现象。

例如:“殚其地之出,竭其庐之入”,这里的“殚”和“竭”是互文。

如果知道“竭”的意思是“尽”,就可以推知“殚”的意思也是尽了。

5. 凭对文推词义。

在句中,如果表达的意思互为相反,其所用词语的一方对另一方就构成了反义。

例如:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

”我们知道“终日”与“须臾”。

是反义对文,这样就可以由“终日”是“整天、时间长”的意思推知“须臾”的意思是“时间短”了。

6. 凭上下文推词义。

这种方法就是结合上下文的语意来推断出要解释的词语的含义。

例如:缪贤对赵王称赞蔺相如时说“臣窃以为其人勇士”中的“勇士”,如果解释为“勇敢”或“勇气”显然不妥,但如果联系到后面词语“有智谋”和他在“完璧归赵”、“渑池之会”中的表现来推敲,就可以推知“勇士”在句中是指“有胆识的人”。

7. 随文引申推词义。

词有本义和引申义。

如果我们按词的本义解释不通时,就可以从词的引申义去考虑。

例如:“朝服衣冠,窥镜”中的“窥”的本义是从小孔或隙缝向里看,按这一本义显然解释不通,我们可以顺其本义联想而推断出是“照”的意思。

8. 填补省略成分推词义。

在文言文中,有些句子的成分被省略,这无疑增加了理解句意的难度。

例如:“虽乘奔御风不以疾也”中的“奔”字意义难以落实,若在“奔”字后面补上一个“马”字,则“奔”字意义就可落实为“奔跑的马”,这样整个句子就文通字顺了。

9. 用析句法推词义。

在文言文翻译和理解中,可以利用对句法的分析来确定词类,再据词类去推求词义。

这种方法,对解释跨几个类别的多义词、活用词、通假字、虚词的作用较大。

例如:“信”字在“烟涛微茫信难求”一句中,从结构上看是在状语“难”和谓语“求”的前边,可以推断其词性为副词,这样就可以解释为“确实”的意思了。

上面谈的几种释义方法,在解题中可以根据题干和题肢的具体要求采用某一种,也可以综合运用,从不同的几个侧面加以反复推断,以提高解题的准确率。

实词和虚词:从功能上看:实词能够充任主语、宾语或谓语,虚词不能充任这些成份。

从意义上看:实词表示事物、动作、行为、变化、性质、处所、时间等等,虚词有的只起语法作用,本身没什么具体的意义,如“的、把、被、所、呢、吧”,有的表示某种逻辑概念,如“因为、而且、和、或”等等。

除此以外,实词和虚词还有以下一些区别:(1)实词绝大部分是自由的(即能单独成句),虚词绝大部分是粘着的(不能单独成句)。

(2)绝大部分实词在句法结构里的位置是不固定的,可以前置,也可以后置。

例如“有”可以组成“我有”“都有”,也可以组成“有人”“有进步”“有吗”。

绝大部分虚词在句法结构里的位置是固定的。

例如“吗”“的”总是后置的(好吗、新的),“被”“也”总是前置的(也去,被发现)。

(3)实词是开放类,虚词是封闭类。