化妆品限用组分(表3)《化妆品安全技术规范2015版》

- 格式:xlsx

- 大小:21.47 KB

- 文档页数:12

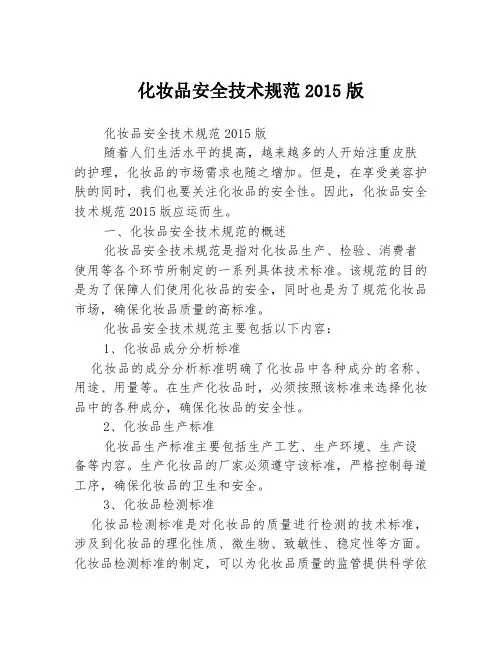

化妆品安全技术规范2015版化妆品安全技术规范2015版随着人们生活水平的提高,越来越多的人开始注重皮肤的护理,化妆品的市场需求也随之增加。

但是,在享受美容护肤的同时,我们也要关注化妆品的安全性。

因此,化妆品安全技术规范2015版应运而生。

一、化妆品安全技术规范的概述化妆品安全技术规范是指对化妆品生产、检验、消费者使用等各个环节所制定的一系列具体技术标准。

该规范的目的是为了保障人们使用化妆品的安全,同时也是为了规范化妆品市场,确保化妆品质量的高标准。

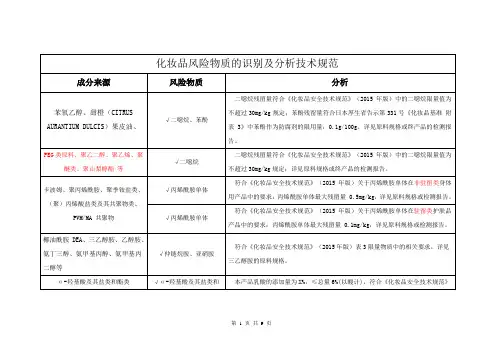

化妆品安全技术规范主要包括以下内容:1、化妆品成分分析标准化妆品的成分分析标准明确了化妆品中各种成分的名称、用途、用量等。

在生产化妆品时,必须按照该标准来选择化妆品中的各种成分,确保化妆品的安全性。

2、化妆品生产标准化妆品生产标准主要包括生产工艺、生产环境、生产设备等内容。

生产化妆品的厂家必须遵守该标准,严格控制每道工序,确保化妆品的卫生和安全。

3、化妆品检测标准化妆品检测标准是对化妆品的质量进行检测的技术标准,涉及到化妆品的理化性质、微生物、致敏性、稳定性等方面。

化妆品检测标准的制定,可以为化妆品质量的监管提供科学依据,确保化妆品质量的安全和稳定。

4、化妆品标签标注标准化妆品标签标注标准规定了化妆品标签上应当有哪些信息,例如品名、成分、净重、保质期、生产日期、厂名等。

化妆品生产厂家必须按照该标准来标注化妆品的信息,保证消费者了解化妆品的性质和用途。

二、化妆品成分分析标准化妆品的成分分析标准是对化妆品中各种成分的名称、用途、用量等进行明确和标准化。

化妆品的成分需明确标注在化妆品容器、包装、标签等上面,使得消费者能够了解化妆品的性质和用途。

1、化妆品中的活性成分化妆品中的活性成分是指具有正向作用的成分,既可以改善肤质,又可以解决一些皮肤问题。

化妆品的生产厂家必须选用有效、安全的活性成分,并按照其规定的用量进行添加。

2、化妆品中的辅助成分化妆品中的辅助成分是指用于保护、保湿、增稠、稳定、调整pH值等具有辅助作用的成分。

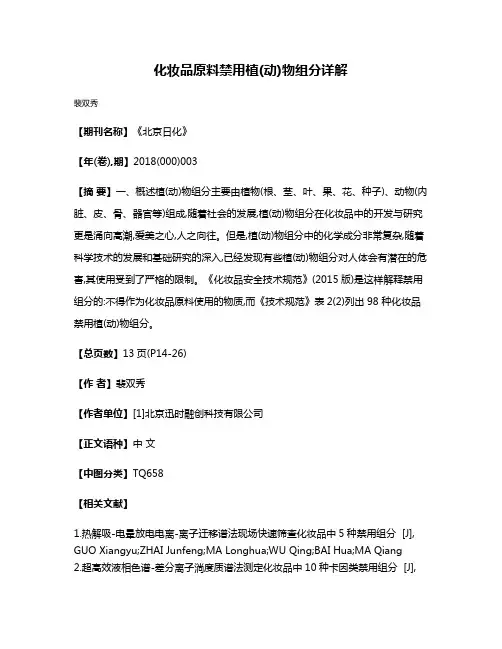

化妆品原料禁用植(动)物组分详解

裴双秀

【期刊名称】《北京日化》

【年(卷),期】2018(000)003

【摘要】一、概述植(动)物组分主要由植物(根、茎、叶、果、花、种子)、动物(内脏、皮、骨、器官等)组成,随着社会的发展,植(动)物组分在化妆品中的开发与研究更是涌向高潮,爱美之心,人之向往。

但是,植(动)物组分中的化学成分非常复杂,随着科学技术的发展和基础研究的深入,已经发现有些植(动)物组分对人体会有潜在的危害,其使用受到了严格的限制。

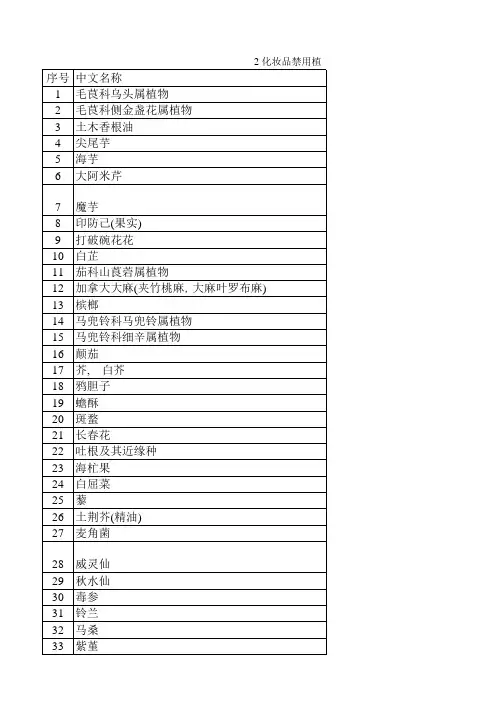

《化妆品安全技术规范》(2015版)是这样解释禁用组分的:不得作为化妆品原料使用的物质,而《技术规范》表2(2)列出98 种化妆品禁用植(动)物组分。

【总页数】13页(P14-26)

【作者】裴双秀

【作者单位】[1]北京迅时融创科技有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】TQ658

【相关文献】

1.热解吸-电晕放电电离-离子迁移谱法现场快速筛查化妆品中5种禁用组分 [J], GUO Xiangyu;ZHAI Junfeng;MA Longhua;WU Qing;BAI Hua;MA Qiang

2.超高效液相色谱-差分离子淌度质谱法测定化妆品中10种卡因类禁用组分 [J],

连显会;王春;孟宪双;白桦;孙小杰;薛宏宇;马强

3.液质联用技术在化妆品禁用组分测定中的应用 [J], 李晓倩

4.液质联用技术在化妆品禁用组分测定中的应用 [J], 李晓倩

5.固相萃取-高效液相色谱法测定化妆品中15种卡因类禁用组分 [J], 芦丽;方方;冯有龙;曹玲

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

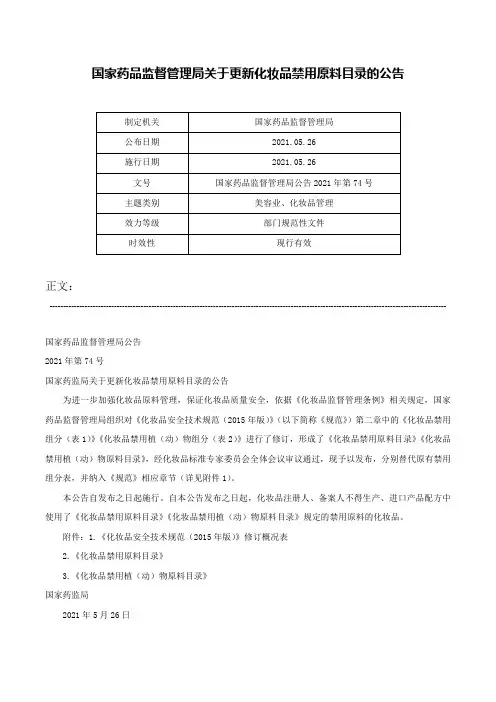

国家药品监督管理局关于更新化妆品禁用原料目录的公告

正文:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

国家药品监督管理局公告

2021年第74号

国家药监局关于更新化妆品禁用原料目录的公告

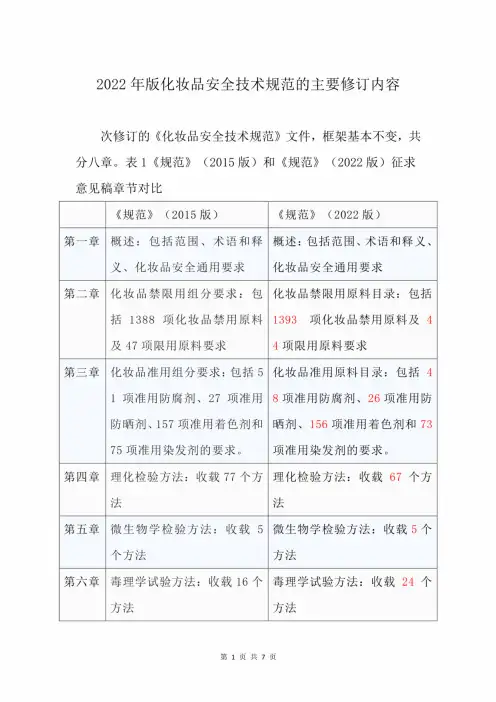

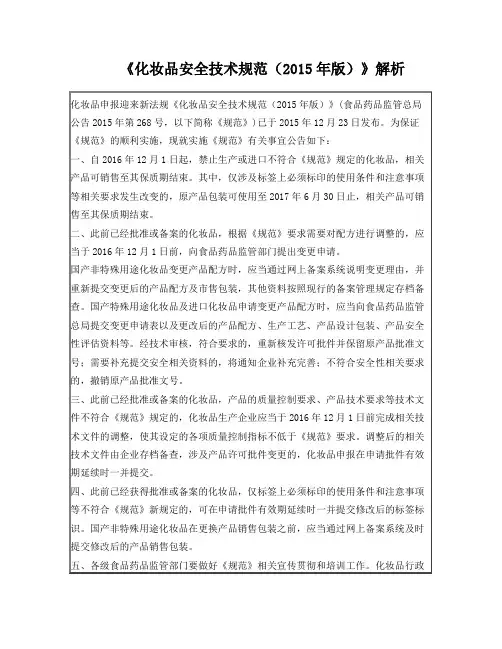

为进一步加强化妆品原料管理,保证化妆品质量安全,依据《化妆品监督管理条例》相关规定,国家药品监督管理局组织对《化妆品安全技术规范(2015年版)》(以下简称《规范》)第二章中的《化妆品禁用组分(表1)》《化妆品禁用植(动)物组分(表2)》进行了修订,形成了《化妆品禁用原料目录》《化妆品禁用植(动)物原料目录》,经化妆品标准专家委员会全体会议审议通过,现予以发布,分别替代原有禁用组分表,并纳入《规范》相应章节(详见附件1)。

本公告自发布之日起施行。

自本公告发布之日起,化妆品注册人、备案人不得生产、进口产品配方中使用了《化妆品禁用原料目录》《化妆品禁用植(动)物原料目录》规定的禁用原料的化妆品。

附件:1.《化妆品安全技术规范(2015年版)》修订概况表

2.《化妆品禁用原料目录》

3.《化妆品禁用植(动)物原料目录》

国家药监局

2021年5月26日

——结束——。

国家食品药品监督管理总局办公厅关于进一步明确化妆品标签标识标注要求有关问题的复函文章属性•【制定机关】国家食品药品监督管理总局(已撤销)•【公布日期】2016.08.02•【文号】食药监办药化管函〔2016〕568号•【施行日期】2016.08.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】美容业、化妆品管理正文总局办公厅关于进一步明确化妆品标签标识标注要求有关问题的复函食药监办药化管函〔2016〕568号中国香料香精化妆品工业协会:你协会《关于进一步明确化妆品标签标识标注要求的请示》(香化协字〔2016〕55号)收悉。

经研究,现函复如下:一、关于化妆品防晒指数的标识要求《关于发布防晒化妆品防晒效果标识管理要求的公告》(国家食品药品监督管理总局公告2016年第107号)要求,“防晒指数(SPF)的标识应当以产品实际测定的SPF值为依据”。

根据防晒化妆品防晒指数(SPF)的测定方法要求,考虑到测定时的抽样误差以及化妆品行业的传统标识习惯,防晒化妆品防晒指数(SPF)的标识值应遵循以下原则:(一)SPF值为2~5(包括2和5)时,标识实测SPF值;(二)SPF值为6~50(包括6和50)时,标识上限为实测SPF值,标识下限为实测值95%可信区间下限值与小于实测值的5的最大整数倍二者间的较小值。

(三)SPF值大于50,且实测值95%可信区间下限值大于50时,防晒化妆品的防晒指数(SPF)应标注“50+”;当SPF值大于50,且实测值95%可信区间下限值小于或等于50时,标识上限为“50+”,标识下限为实测值95%可信区间的下限值。

二、关于既可作为防腐剂也可作为限用组分使用的化妆品原料标注问题《化妆品安全技术规范》(2015年版)明确规定,对于同时收录于《化妆品限用组分(表3)》和《化妆品准用防腐剂(表4)》的物质,如果不作为防腐剂使用的,该原料功能必须标注在产品标签上。

请严格按照《化妆品安全技术规范》(2015年版)要求执行。

2015版《化妆品卫生规范》解读一、荐语《化妆品安全技术规范》(2015年版)是我国化妆品生产以及化妆品监管的重要技术标准。

是一部非常重要的中国化妆品法规,尤其是在对化妆品原料要求方面。

也是作为研究法规或化妆品备案人员的必备手册。

《化妆品安全技术规范》(简称《技术规范》)是原卫生部印发的《化妆品卫生规范》(2007年版,简称《卫生规范》)的修订版。

本文重点针对《技术规范》的概述中内容及全文修订做要点解读。

二、精华解读前言注意要点:该部分主要针对《技术规范》的修订内容及主要特点做了简单说明,读者可通过阅读该部分内容,对《技术规范》有初步的认识。

目录第一章概述第二章化妆品禁限用组分第三章化妆品准用组分第四章理化检验方法第五章微生物检验方法第六章毒理学试验方法第七章人体安全性检验方法第八章人体功效评价检验方法正文《技术规范》全文共八章,是经过关注全球主要国家和地区(包括欧盟、美国、日本、韩国、加拿大和中国台湾等)化妆品相关法规变化。

进而调整了化妆品中的禁限用组分要求,调整了部分准用组分的限量要求和限制条件。

对其中涉及的名词和术语提供了释义,细化和明确相关概念,重点增加了化妆品产品技术要求内容、通用检测方法等与化妆品质量安全密切相关的技术标准与要求。

2015年11月经化妆品标准专家委员会全体会议审议通过,由国家食品药品监督管理总局批准颁布,自2016 年12 月1 日起施行。

第一章概述1.范围本规范规定了化妆品的安全技术要求,包括通用要求、禁限用组分要求、准用组分要求以及检验评价方法等。

本规范适用于中华人民共和国境内生产和经营的化妆品(仅供境外销售的产品除外)。

注意要点:这里指的化妆品必须符合《化妆品卫生规范》(2007年版)中的化妆品定义:以涂擦、喷洒或其他类似的方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。

化妆品的作用部位是人体表面,包括皮肤表面、毛发表面及指甲表面等部位,市面上销售或者一些美容机构使用的玻尿酸(皮下注射用)、美白针、肉毒杆菌素等均不属于化妆品范畴。

化妆品限用组分(

按适用范围排列)

羟基酸

注(1):这些物质作为防腐剂使用时,具体要求见防腐剂表4 的规定;如果使用目的不是防腐剂,该原料及其功能还必须标注在注(2):仅当产品有可能为三岁以下儿童使用,并与皮肤长期接触时,需作如此标注。

注(3):除本表中所列锶化合物以外的锶及其化合物未包括在本规定中。

注(4):NaOH, LiOH或的含量均以NaOH的重量计。

如果是混合物,总量不能超过“化妆品中最大允许使用浓度”一栏中的要求。

注(5):浓度超过0.05%时,才需标出。

注(6):α-羟基酸是α-碳位氢被羟基取代的羧酸,如:酒石酸、乙醇酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸等。

“盐类”系指其钠、钾、

3化妆品限用组分(表3)

,总量不能超过“化妆品中最大允许使用浓度”一栏中的要求。

酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸等。

“盐类”系指其钠、钾、钙、镁、铵和醇胺盐;“酯类”系指甲基、乙基、丙基、异丙基、丁基、异丁基

;如果使用目的不是防腐剂,该原料及其功能还必须标注在产品标签上。

无机亚硫酸盐和亚硫酸氢盐是指:亚硫酸钠、亚硫酸钾、亚硫酸铵,需作如此标注。

中。

酸钠、亚硫酸钾、亚硫酸铵、亚硫酸氢钠、亚硫、异丙基、丁基、异丁基和苯基酯等。

化妆品安全技术规范(报送稿)目录正文 (1)1 范围 (1)2术语和释义 (1)3 化妆品安全通用要求 (2)附录一、化妆品禁用组分 (4)表1 化妆品禁用组分(1)(2) (4)表2 化妆品禁用植(动)物组分(1)(2)(3) (95)附录二、化妆品限用组分 (102)表3 限用防腐剂(1) (102)表4 限用防晒剂(1) (109)表5 限用着色剂(1) (113)表6 限用染发剂(1)(3) (4) (136)表7 其他限用组分 (144)附录三、化妆品检测和评价方法 (157)一、理化检验方法 (157)(一)总则 (157)(二)禁用组分 (160)第1节 4-氨基偶氮苯和联苯胺 (160)第2节 4-氨基联苯及其盐 (164)第3节 8-甲氧基补骨脂素等4种物质 (168)第4节α-氯甲苯 (172)第5节氨基己酸 (176)第6节斑蝥素 (179)第7节苯并[а]芘 (181)第8节丙烯酰胺 (184)第9节补骨脂素等4种物质 (188)第10节氮芥 (191)第11节二噁烷 (193)第12节镉 (196)第13节汞 (199)第14节环氧乙烷和甲基环氧乙烷 (204)第15节甲醇 (208)第16节马来酸二乙酯 (211)第17节米诺地尔 (215)第18节铅 (219)第19节氢醌、苯酚 (222)第20节砷 (228)第21节石棉 (234)第22节维甲酸和异维甲酸 (241)第23节维生素D2和维生素D3 (246)(三)限用组分 (249)第1节 6-甲基香豆素 (249)第2节α-羟基酸 (256)第3节二硫化硒 (262)第4节过氧化氢 (265)第5节间苯二酚 (268)第6节可溶性锌盐 (270)第7节奎宁 (272)第8节硼酸和硼酸盐 (274)第9节羟基喹啉 (277)第10节巯基乙酸 (279)第11节水杨酸 (285)第12节酮麝香 (288)第13节游离氢氧化物 (290)第14节总硒 (292)(四)防腐剂 (295)第1节苯甲醇 (295)第2节苯甲酸及其钠盐 (302)第3节苯氧异丙醇 (309)第4节苯扎氯铵 (312)第5节苄索氯铵、劳拉氯铵和西他氯铵 (314)第6节甲醛 (316)第7节甲基氯异噻唑啉酮等12种物质 (322)第8节氯苯甘醚 (325)第9节三氯卡班 (327)第10节山梨酸和脱氢乙酸 (329)(五)防晒剂 (331)第1节苯基苯并咪唑磺酸等15种物质 (331)第2节二苯酮-2 (337)第3节二氧化钛 (340)第4节二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 (342)第5节二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 (344)第6节亚苄基樟脑磺酸 (346)第7节氧化锌 (349)(六)着色剂 (351)第1节酸性黄36等5种物质 (351)第2节酸性紫43等7种物质 (357)第3节着色剂CI 16185等10种物质 (360)(七)染发剂 (366)第1节对苯二胺等8种物质 (366)第2节对苯二胺等32种物质 (369)(八)去屑剂 (374)第1节水杨酸等5种物质 (374)(九)抗感染药物 (377)第1节氟康唑等9种物质 (377)第2节盐酸美满霉素等7种物质 (382)第3节依诺沙星等10种物质 (384)(十)激素 (388)第1节雌三醇等7种物质 (388)第2节氢化可的松等7种物质 (397)(十一)有机溶剂 (401)第1节二氯甲烷等15种物质 (401)(十二)其他 (406)第1节二甘醇 (406)第2节化妆品抗UVA能力仪器测定法 (410)第3节邻苯二甲酸二甲酯等10种物质 (412)第4节邻苯二甲酸二丁酯等8种物质 (417)第5节钕等15种元素 (422)第6节 pH值 (425)第7节乙醇胺等5种物质 (427)二、微生物检验方法 (433)(一)总则 (433)(二)菌落总数 (435)(三)耐热大肠菌群 (438)(四)铜绿假单胞菌 (441)(五)金黄色葡萄球菌 (444)(六)霉菌和酵母菌 (447)三、毒理学试验方法 (449)(一)总则 (449)(二)急性经口毒性试验 (450)(三)急性经皮毒性试验 (452)(四)皮肤刺激性/腐蚀性试验 (454)(五)急性眼刺激性/腐蚀性试验 (457)(六)皮肤变态反应试验 (460)(七)皮肤光毒性试验 (464)(八)鼠伤寒沙门氏菌/回复突变试验 (467)(九)体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 (474)(十)体外哺乳动物细胞基因突变试验 (477)(十一)哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 (480)(十二)体内哺乳动物细胞微核试验 (483)(十三)睾丸生殖细胞染色体畸变试验 (486)(十四)亚慢性经口毒性试验 (489)(十五)亚慢性经皮毒性试验 (492)(十六)致畸试验 (495)(十七)慢性毒性/致癌性结合试验 (498)四、人体安全性检验方法 (503)(一)总则 (503)(二)人体皮肤斑贴试验 (504)(三)人体试用试验安全性评价 (507)五、人体功效评价检验方法 (509)(一)总则 (509)(二)防晒化妆品防晒指数(SPF值)测定方法 (510)(三)防晒化妆品防水性能测试方法 (517)(四)防晒化妆品长波紫外线防护指数(PFA值)测定方法 (519)正文1 范围本规范规定了化妆品的安全技术要求,包括通用要求、禁限用组分要求以及检验评价方法等。

附录4化妆品安全评估操作实施指南为保障化妆品质量安全,做好化妆品安全评估工作,促进行业安全评估能力稳步提升,根据《化妆品监督管理条例》和《化妆品安全评估技术导则》等有关规定,结合化妆品行业现状,制定此操作指南。

与欧美发达国家相比,我国化妆品行业整体安全评价水平还有差距,因此在过渡期内,《产品配方整体安全分析》(具体见示例1)可作为化妆品产品安全评估资料,用于保障化妆品的质量安全。

一、《产品配方整体安全分析》的主要内容《产品配方整体安全分析》是根据《化妆品安全技术规范》(2015年版)、权威机构的评估结果、原料历史使用浓度、化妆品监管部门公布的原料最高历史使用量等不同证据类型,对产品配方进行分析以确定其安全性,在过渡期内可作为化妆品产品安全评估资料用于保障化妆品的质量安全。

主要内容包括:(一)摘要。

(二)产品简介。

包括产品名称、使用方法、日均使用量、驻留因子、暴露剂量等。

(三)配方分析(仅针对于儿童产品)。

(四)配方中各成分的安全评估。

包括产品中所有配方成分的标准中文名称、原料/成分在配方中的百分比、原料/成分风险评估情况等内容。

(五)可能存在的风险物质的安全评估。

对产品可能含有的风险物质进行识别,并评估其安全性。

(六)安全评估结论。

(七)安全评估人员签名。

(八)安全评估人员简历。

(九)参考文献。

(十)附录二、《产品配方整体安全分析》的证据类型《产品配方整体安全分析》是依据不同证据类型,按照以下顺序依次对化妆品产品配方进行分析以确定其安全性。

具体证据类型排序如下:(一)《化妆品安全技术规范》中的限用组分、准用防腐剂、准用防晒剂、准用着色剂和准用染发剂列表中的原料。

(二)国内外权威机构[如世界卫生组织(WHO)、联合国粮农组织(FAO)、欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)、美国化妆品原料评估委员会(CIR)等]已公布的安全限量或结论[如:化妆品安全使用结论、日允许摄入量、日耐受剂量、参考剂量、一般认为安全物质(GRAS)等]、国际日用香精协会(IFRA)已发布的香料原料标准等。

化妆品限用组分(

按适用范围排列)

注(1):这些物质作为防腐剂使用时,具体要求见防腐剂表4 的规定;如果使用目的不是防腐剂,该原料及其功能还必须标注在注(2):仅当产品有可能为三岁以下儿童使用,并与皮肤长期接触时,需作如此标注。

注(3):除本表中所列锶化合物以外的锶及其化合物未包括在本规定中。

注(4):NaOH, LiOH或的含量均以NaOH的重量计。

如果是混合物,总量不能超过“化妆品中最大允许使用浓度”一栏中的要求。

注(5):浓度超过0.05%时,才需标出。

注(6):α-羟基酸是α-碳位氢被羟基取代的羧酸,如:酒石酸、乙醇酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸等。

“盐类”系指其钠、钾、

3化妆品限用组分(表3)

,总量不能超过“化妆品中最大允许使用浓度”一栏中的要求。

酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸等。

“盐类”系指其钠、钾、钙、镁、铵和醇胺盐;“酯类”系指甲基、乙基、丙基、异丙基、丁基、异丁基

;如果使用目的不是防腐剂,该原料及其功能还必须标注在产品标签上。

无机亚硫酸盐和亚硫酸氢盐是指:亚硫酸钠、亚硫酸钾、亚硫酸铵,需作如此标注。

中。

酸钠、亚硫酸钾、亚硫酸铵、亚硫酸氢钠、亚硫、异丙基、丁基、异丁基和苯基酯等。