半导体制冷原理PPT

- 格式:ppt

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:38

半导体制冷片的原理

半导体制冷片(也称为热电制冷片)是一种基于热电效应的制冷技术,利用半导体材料的特性实现制冷。

其工作原理如下:

1. 热电效应:根据热电效应,当两个不同材料的接触处形成一个热电偶时,当偶温度发生变化时,该热电偶会产生一种电势差,即产生电能。

2. 零点电势差:当两个材料的接触处的温度相等时,该热电偶产生的电势差为零。

因此,如果可以控制一个材料的温度较低,另一个材料的温度较高,即可产生一个零点电势差。

3. P-N 接面:半导体制冷片通常使用 P-N 接面。

P型材料富含

正电荷,N型材料富含负电荷。

当电流通过 P-N 接面时,会

发生选择性散射,将热量从一个材料传递到另一个材料。

4. 热通道和冷通道:半导体制冷片中,通过将 P-N 接面分成

两部分,形成了热通道和冷通道。

热通道与冷通道之间通过热色散效应传递热量。

5. 制冷效果:当电流通过半导体制冷片时,热通道的一侧变热,这导致热电偶的一侧产生电势差。

另一侧负责较低的温度,在这一侧产生一个较低的电势差。

这个电势差会驱动热量从热通道传递到冷通道。

这样,热能就被转换成了电能。

总结:半导体制冷片利用半导体材料的特性,通过热电效应将热量从热通道传递到冷通道,实现制冷效果。

半导体制冷片工作原理————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:半导体制冷片工作原理致冷器件是由半导体所组成的一种冷却装置,随着近代的半导体发展才有实际的应用,也就是致冷器的发明。

其工作原理是由直流电源提供电子流所需的能量,通上电源后,电子负极(-)出发,首先经过P型半导体,于此吸热量,到了N型半导体,又将热量放出,每经过一个NP模块,就有热量由一边被送到令外一边造成温差而形成冷热端。

冷热端分别由两片陶瓷片所构成,冷端要接热源,也就是欲冷却之。

在以往致冷器是运用在CPU的,是利用冷端面来冷却CPU,而热端面散出的热量则必需靠风扇来排出。

致冷器也应用于做成车用冷/热保温箱,冷的方面可以冷饮机,热的方面可以保温热的东西。

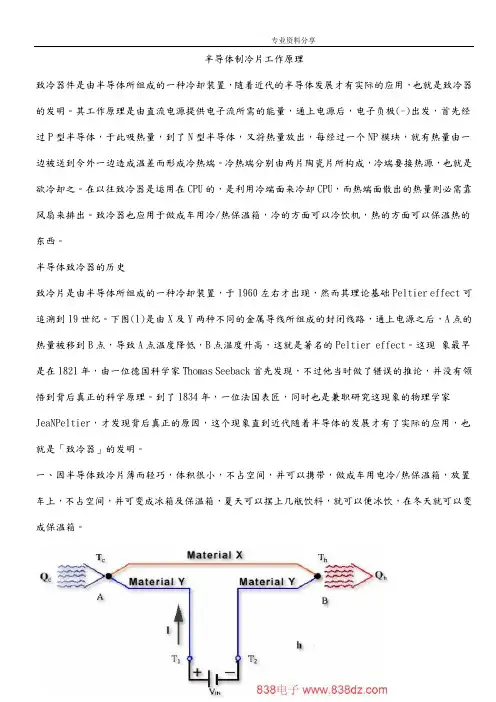

半导体致冷器的历史致冷片是由半导体所组成的一种冷却装置,于1960左右才出现,然而其理论基础Peltier effect 可追溯到19世纪。

下图(1)是由X及Y两种不同的金属导线所组成的封闭线路,通上电源之后,A点的热量被移到B点,导致A点温度降低,B点温度升高,这就是著名的Peltier effect。

这现象最早是在1821年,由一位德国科学家ThomasSeeback首先发现,不过他当时做了错误的推论,并没有领悟到背后真正的科学原理。

到了1834年,一位法国表匠,同时也是兼职研究这现象的物理学家JeaNPeltier,才发现背后真正的原因,这个现象直到近代随着半导体的发展才有了实际的应用,也就是「致冷器」的发明。

一、因半导体致冷片薄而轻巧,体积很小,不占空间,并可以携带,做成车用电冷/热保温箱,放置车上,不占空间,并可变成冰箱及保温箱,夏天可以摆上几瓶饮料,就可以便冰饮,在冬天就可以变成保温箱。

图(1)致冷器件的作用原理致冷器的名称相当多,如Peltier cooler、ther moelectric、thermoelectric cooler (简称T.E或T.E.C)、thermoelectric module,另外又称为热帮浦(heatpump)。

半导体制冷片工作原理欧阳引擎(2021.01.01)致冷器件是由半导体所组成的一种冷却装置,随着近代的半导体发展才有实际的应用,也就是致冷器的发明。

其工作原理是由直流电源提供电子流所需的能量,通上电源后,电子负极(-)出发,首先经过P型半导体,于此吸热量,到了N型半导体,又将热量放出,每经过一个NP模块,就有热量由一边被送到令外一边造成温差而形成冷热端。

冷热端分别由两片陶瓷片所构成,冷端要接热源,也就是欲冷却之。

在以往致冷器是运用在CPU的,是利用冷端面来冷却CPU,而热端面散出的热量则必需靠风扇来排出。

致冷器也应用于做成车用冷/热保温箱,冷的方面可以冷饮机,热的方面可以保温热的东西。

半导体致冷器的历史致冷片是由半导体所组成的一种冷却装置,于1960左右才出现,然而其理论基础Peltier effect可追溯到19世纪。

下图(1)是由X及Y两种不同的金属导线所组成的封闭线路,通上电源之后,A点的热量被移到B点,导致A点温度降低,B点温度升高,这就是著名的Peltier effect。

这现象最早是在1821年,由一位德国科学家Thomas Seeback首先发现,不过他当时做了错误的推论,并没有领悟到背后真正的科学原理。

到了1834年,一位法国表匠,同时也是兼职研究这现象的物理学家JeaNPeltier,才发现背后真正的原因,这个现象直到近代随着半导体的发展才有了实际的应用,也就是「致冷器」的发明。

一、因半导体致冷片薄而轻巧,体积很小,不占空间,并可以携带,做成车用电冷/热保温箱,放置车上,不占空间,并可变成冰箱及保温箱,夏天可以摆上几瓶饮料,就可以便冰饮,在冬天就可以变成保温箱。

图(1) 致冷器件的作用原理致冷器的名称相当多,如Peltier cooler、thermoelectric、thermoelectric cooler (简称 T.E 或T.E.C)、thermoelectric module,另外又称为热帮浦 (heat pump)。

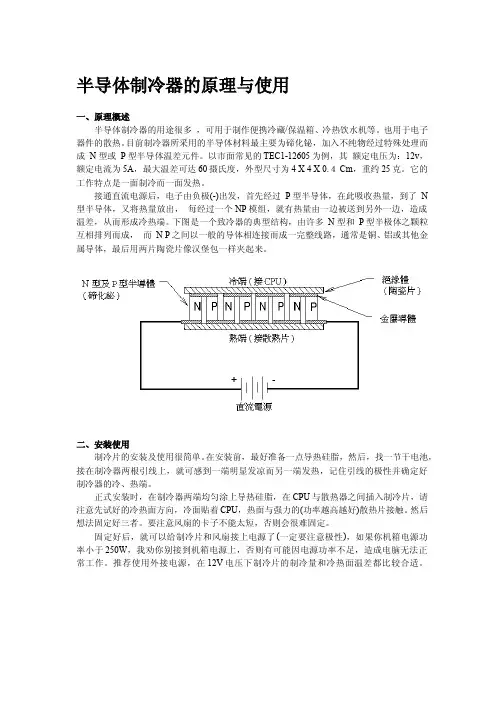

半导体制冷器的原理与使用一、原理概述 半导体制冷器的用途很多 ,可用于制作便携冷藏/保温箱、冷热饮水机等。

也用于电子器件的散热。

目前制冷器所采用的半导体材料最主要为碲化铋,加入不纯物经过特殊处理而成 N 型或 P 型半导体温差元件。

以市面常见的TEC1-12605为例,其 额定电压为:12v, 额定电流为5A,最大温差可达60摄氏度,外型尺寸为4 X 4 X 0.4Cm,重约25克。

它的工作特点是一面制冷而一面发热。

接通直流电源后,电子由负极(-)出发,首先经过 P 型半导体,在此吸收热量,到了 N 型半导体,又将热量放出, 每经过一个NP 模组,就有热量由一边被送到另外一边,造成温差,从而形成冷热端。

下图是一个致冷器的典型结构,由许多 N 型和 P 型半极体之颗粒互相排列而成, 而 N P 之间以一般的导体相连接而成一完整线路,通常是铜、铝或其他金属导体,最后用两片陶瓷片像汉堡包一样夹起来。

二、安装使用 制冷片的安装及使用很简单。

在安装前,最好准备一点导热硅脂,然后,找一节干电池,接在制冷器两根引线上,就可感到一端明显发凉而另一端发热,记住引线的极性并确定好制冷器的冷、热端。

正式安装时,在制冷器两端均匀涂上导热硅脂,在CPU与散热器之间插入制冷片,请注意先试好的冷热面方向,冷面贴着CPU,热面与强力的(功率越高越好)散热片接触。

然后想法固定好三者。

要注意风扇的卡子不能太短,否则会很难固定。

固定好后,就可以给制冷片和风扇接上电源了(一定要注意极性),如果你机箱电源功率小于250W,我劝你别接到机箱电源上,否则有可能因电源功率不足,造成电脑无法正常工作。

推荐使用外接电源,在12V电压下制冷片的制冷量和冷热面温差都比较合适。

微机电源接线图三、注意事项1、注意热端的散热。

半导体制冷的热面温度不应超过60℃,否则就有损坏的可能。

若在额定的工作电压(12V)下,一般的散热风扇根本无法为制冷片提供足够的散热能力,容易造成制冷片过热损坏。

半导体制冷简介一、半导体致冷原理半导体致冷又称为温差电致冷或热电致冷。

具有热电能量转换特性的材料,在通过直流电时有致冷功能,因此而得名热电致冷。

总的热电效应由同时发生的五种不同的效应组成,它们是:赛贝克效应、珀尔帖效应、汤姆逊效应、焦耳效应和富里叶效应。

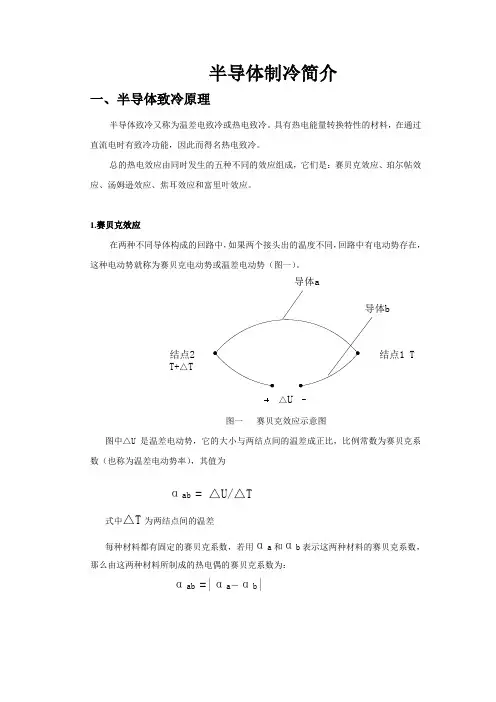

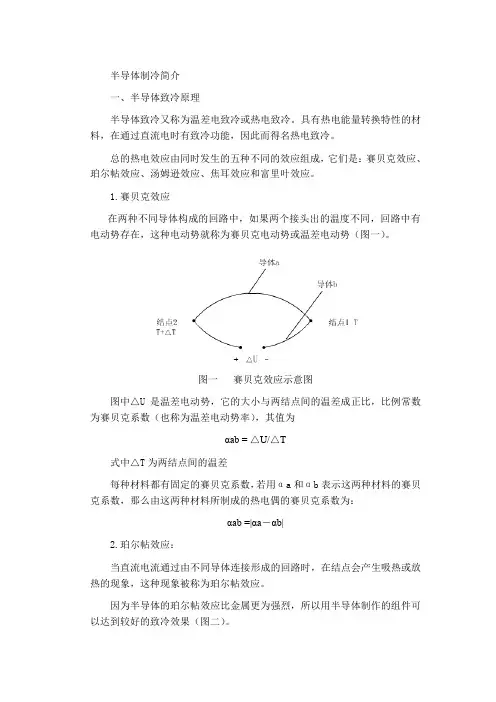

1.赛贝克效应在两种不同导体构成的回路中,如果两个接头出的温度不同,回路中有电动势存在,这种电动势就称为赛贝克电动势或温差电动势(图一)。

△U -结点1 T结点2 T+△T导体a图一赛贝克效应示意图图中△U是温差电动势,它的大小与两结点间的温差成正比,比例常数为赛贝克系数(也称为温差电动势率),其值为αab = △U/△T式中△T为两结点间的温差每种材料都有固定的赛贝克系数,若用αa和αb表示这两种材料的赛贝克系数,那么由这两种材料所制成的热电偶的赛贝克系数为:αab =|αa-αb|2.珀尔帖效应:当直流电流通过由不同导体连接形成的回路时,在结点会产生吸热或放热的现象,这种现象被称为珀尔帖效应。

因为半导体的珀尔帖效应比金属更为强烈,所以用半导体制作的组件可以达到较好的致冷效果(图二)。

放热放热图二 半导体致冷示意图N 型元件的载流子是电子,P 型元件的载流子是空穴。

当温差电偶的N 型元件接入直流电正极,P 型元件接入负极时,N 型元件中的电子在电场作用下向下移动,在下端与电源的正电荷聚合,聚合时放热, 同样P 型元件中的空穴在电场作用下向下移动,在下端与电源的负电荷聚合,聚合时放热;同时,电子与空穴在上端分离,分离时吸收热量。

当改变电流的方向时,吸热端会变为放热端,放热端会变为吸热端。

3.汤姆逊效应:当电流通过有温度梯度的导体时,则在导体和周围环境之间进行能量交换(图三)。

这种效应只涉及一种材料。

图三 汤姆逊效应示意图4.焦耳效应:单位时间内电流通过导体的产生的热量等于导体的电阻和电流的平方的乘积。

Q=R*I 25.富里叶效应:单位时间内经过均匀介质沿某一方向传导的热量与垂直这个方向的面积和该方向温度梯度的乘积成正比。

半导体制冷简介一、半导体致冷原理半导体致冷又称为温差电致冷或热电致冷。

具有热电能量转换特性的材料,在通过直流电时有致冷功能,因此而得名热电致冷。

总的热电效应由同时发生的五种不同的效应组成,它们是:赛贝克效应、珀尔帖效应、汤姆逊效应、焦耳效应和富里叶效应。

1.赛贝克效应在两种不同导体构成的回路中,如果两个接头出的温度不同,回路中有电动势存在,这种电动势就称为赛贝克电动势或温差电动势(图一)。

图一赛贝克效应示意图图中△U是温差电动势,它的大小与两结点间的温差成正比,比例常数为赛贝克系数(也称为温差电动势率),其值为αab = △U/△T式中△T为两结点间的温差每种材料都有固定的赛贝克系数,若用αa和αb表示这两种材料的赛贝克系数,那么由这两种材料所制成的热电偶的赛贝克系数为:αab =|αa-αb|2.珀尔帖效应:当直流电流通过由不同导体连接形成的回路时,在结点会产生吸热或放热的现象,这种现象被称为珀尔帖效应。

因为半导体的珀尔帖效应比金属更为强烈,所以用半导体制作的组件可以达到较好的致冷效果(图二)。

图二 半导体致冷示意图N 型元件的载流子是电子,P 型元件的载流子是空穴。

当温差电偶的N 型元件接入直流电正极,P 型元件接入负极时,N 型元件中的电子在电场作用下向下移动,在下端与电源的正电荷聚合,聚合时放热, 同样P 型元件中的空穴在电场作用下向下移动,在下端与电源的负电荷聚合,聚合时放热;同时,电子与空穴在上端分离,分离时吸收热量。

当改变电流的方向时,吸热端会变为放热端,放热端会变为吸热端。

3.汤姆逊效应:当电流通过有温度梯度的导体时,则在导体和周围环境之间进行能量交换(图三)。

这种效应只涉及一种材料。

图三 汤姆逊效应示意图4.焦耳效应:单位时间内电流通过导体的产生的热量等于导体的电阻和电流的平方的乘积。

Q=R×I 2低温端高温端电流吸热低温端高温端电流放热5.富里叶效应:单位时间内经过均匀介质沿某一方向传导的热量与垂直这个方向的面积和该方向温度梯度的乘积成正比。

半导体制冷片工作原理致冷器件是由半导体所组成的一种冷却装置,随着近代的半导体发展才有实际的应用,也就是致冷器的发明。

其工作原理是由直流电源提供电子流所需的能量,通上电源后,电子负极(-)出发,首先经过P型半导体,于此吸热量,到了N型半导体,又将热量放出,每经过一个NP模块,就有热量由一边被送到令外一边造成温差而形成冷热端。

冷热端分别由两片陶瓷片所构成,冷端要接热源,也就是欲冷却之。

在以往致冷器是运用在CPU的,是利用冷端面来冷却CPU,而热端面散出的热量则必需靠风扇来排出。

致冷器也应用于做成车用冷/热保温箱,冷的方面可以冷饮机,热的方面可以保温热的东西。

半导体致冷器的历史致冷片是由半导体所组成的一种冷却装置,于1960左右才出现,然而其理论基础Peltier effect可追溯到19世纪。

下图(1)是由X及Y两种不同的金属导线所组成的封闭线路,通上电源之后,A点的热量被移到B点,导致A点温度降低,B点温度升高,这就是著名的Peltier effect。

这现象最早是在1821年,由一位德国科学家Thomas Seeback首先发现,不过他当时做了错误的推论,并没有领悟到背后真正的科学原理。

到了1834年,一位法国表匠,同时也是兼职研究这现象的物理学家JeaNPeltier,才发现背后真正的原因,这个现象直到近代随着半导体的发展才有了实际的应用,也就是「致冷器」的发明。

一、因半导体致冷片薄而轻巧,体积很小,不占空间,并可以携带,做成车用电冷/热保温箱,放置车上,不占空间,并可变成冰箱及保温箱,夏天可以摆上几瓶饮料,就可以便冰饮,在冬天就可以变成保温箱。

图(1) 致冷器件的作用原理致冷器的名称相当多,如 Peltier cooler、thermoelectric、thermoelectric cooler (简称 T.E 或 T.E.C)、thermoelectric module,另外又称为热帮浦 (heat pump)。

帕尔贴效应半导体制冷

半导体制冷是一种基于帕尔贴效应的制冷技术,通过半导体材料在电场作用下产生温度变化来实现制冷。

帕尔贴效应是指当电流通过两种不同导电能力的材料接触处时,会产生热量的现象,这种热释放或吸收导致该接触处的温度发生变化。

利用这一原理,可以实现制冷效果。

原理

半导体制冷的基本原理是利用半导体材料在电场作用下的帕尔贴效应来实现制冷。

在半导体材料中,当电流通过时,由于载流子在材料中的移动,会产生热量。

然而,由于半导体材料的热导率较低,导致这部分热量不能有效地传导出去,最终导致材料表面温度降低。

结构

半导体制冷器通常由四大部分组成:P型半导体材料、N型半导体材料、电子流、热端散热装置。

P型和N型半导体材料组合在一起形成PN结,施加电压时,电子和空穴在这个结中进行复合释放热量。

热端散热装置用于散发产生的热量,维持制冷器的温度。

应用

半导体制冷技术在许多领域都有应用,例如激光器、光电传感器、光通信器件等。

由于半导体制冷技术具有体积小、制冷速度快、调控方便等优点,被广泛应用于需要精密温控的场合。

同时,由于半导体材料的环境友好性和高效率,半导体制冷技术也被认为是未来制冷领域的发展方向。

总结

帕尔贴效应半导体制冷技术是一种基于电热转换原理的制冷技术,利用半导体材料的特性实现制冷效果。

随着制冷技术的不断发展,半导体制冷技术在高效率、低噪音、小体积等方面具有优势,有望成为未来制冷领域的主流技术之一。

半导体制冷机原理

1. 背景介绍

半导体制冷机是一种新型的制冷技术,利用半导体材料的热电效应实现制冷。

相较于传统压缩式制冷技术,半导体制冷机具有体积小、效率高、无振动、无噪音等优点,在一些特定领域具有广泛的应用前景。

2. 半导体材料的热电效应

半导体材料的热电效应是半导体制冷机实现制冷的关键。

热电效应是指当半导

体材料两端温差存在时,会产生电压差,即热电势差。

通过适当构造半导体材料的结构,可以使得热电势差引发电荷迁移,从而产生制冷效果。

3. 半导体制冷机的工作原理

半导体制冷机的工作原理可以简述为以下几个步骤:

•制冷端:通过电流驱动半导体材料,在制冷端吸收热量,使得该端温度降低。

•热电效应:在制冷端和另一端之间存在温差时,热电效应产生,产生电压差。

•电荷迁移:电压差引发电荷迁移,继而产生制冷效果。

•散热端:半导体制冷机的另一端为散热端,将吸收的热量传递出去。

4. 半导体制冷机的优势与应用

相较于传统制冷技术,半导体制冷机有诸多优势,如高效、安静、环保、调控

方便等。

因此,在一些特定领域有广泛的应用,例如激光器制冷、生物医学、微电子器件等。

5. 总结

半导体制冷机的工作原理基于半导体材料的热电效应,通过电流驱动实现制冷

效果。

其优势使得其在特定领域有着广泛的应用前景,同时也为制冷技术的发展带来新的可能性。

半导体制冷的原理

半导体制冷是一种通过半导体材料来实现制冷效果的技术。

它利用半导体材料

的P-N结构和Peltier效应来实现制冷。

P-N结构是半导体材料中N型和P型半导

体材料的结合部分,通过施加电压,可以在P-N结构中引起电流的流动,从而产

生热量。

而Peltier效应则是指在两种不同材料之间通电产生热量和制冷的效应。

半导体制冷的原理是基于Peltier效应,即在两种不同半导体材料之间通电会

引起热量的传递。

当通过半导体材料时,电子会受到电场的力,从而向特定方向移动。

在一个半导体材料中,电荷载体(电子或空穴)会吸收能量,导致其能级升高,从而产生热量。

而在另一个半导体材料中,电荷载体会释放能量,使得其能级降低,从而吸收热量。

通过反复在两种半导体材料之间传递电流,就可以实现半导体制冷的效果。

半导体制冷技术具有快速响应、运行稳定、体积小等优点,被广泛应用于微型

制冷系统、光电子器件、激光器冷却等领域。

随着半导体材料的研究和制备技术的不断提升,半导体制冷技术的性能和应用范围也将不断扩大。

总的来说,半导体制冷技术通过半导体材料的P-N结构和Peltier效应实现制

冷效果,具有运行稳定、体积小等优点,被广泛应用于各种领域。

随着技术的不断发展,半导体制冷技术将继续发挥重要作用。