文化人类学-谈中国文化类型中的民族性格

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

社会心理学姓名:学号:班级:浅谈中国古代思想对中华民族性格的影响内容摘要:中华民族是一个拥有五千年历史文化传统的民族,在其影响下形成了独特的民族性格。

而中国古代思想中的优秀部分是构成我国民族文化传统的重要内容,因此对中华民族性格的形成产生了重大影响。

中华民族性格在长期的形成与发展中逐渐形成了一些稳定的特征,如中庸、智慧、坚韧、孝悌、内刚外柔、缺乏独立自由思想等。

正确认识我们的民族性格对于实现我们民族的伟大复兴具有十份重要的现实意义。

关键字:古代思想; 民族性格;性格特征;一、民族性格所谓的民族性格是指一个民族在其本民族范围内,在特定的历史时期内,由当时的社会物质条件所决定的,体现在民族成员间的整体的、统一的,稳定的民族价值观及与之相适应的具有核心意义的民族心理特征。

民族的心态和性格特征,既是民族文化的重要表现,也是一个民族的象征。

直接影响民族心态和性格特征的是文化的核心,即价值取向。

民族性格作为民族精神的一个重要方面,必然要求民族成员之间的整体认同。

因此相应的也就要求民族性格表现为本民族的心理特征中最核心的部分。

只有这样,才能形成民族性格在整个民族群体中的稳定价值观。

这种价值观基于整个民族群体而表现为核心价值体系,并在一定历史文化阶段具有稳定的表征。

二、中国古代思想影响下的民族性格五千年的文明史创造了辉煌灿烂的中华文化,在这其中又形成了具有鲜明特色的中国古代思想。

自春秋战国百家争鸣开始,儒家思想孕育了中国传统文化的政治思想和道德准则;[1]道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;中国之后3的思想大体上是在儒、墨、道三家的基础上变化发展起来的。

他们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

同时也就形成以孔盂为代表的儒家思想和以老庄为代表的道家思想共同成为中国古代思想的核心内容,共同影响着中华民族的性格。

也正由于儒道二家文化思想,一阴一阳,一柔一刚,对立互补,因此使的中华民族的性格具有多重特征。

(一)中庸之道《中庸》曰:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。

浅谈中华民族的性格分析摘要民族性格是一个民族在其形成发展过程中形成的。

中华民族在其五千年的发展过程中形成了其与众不同的民族性格。

分析中华民族的性格我们可以从中国古代文化中的语言和中国人的行为习惯着手。

关键词容忍中庸面子何谓民族性格?民族性格是指各民族在形成和发展过程中凝结起来的表现在民族文化特点上的心理状态,是一个民族的共同特征。

一个民族性格的形成是一个长期的历史发展过程,受到许多因素的影响,其中最重要的因素就是该民族的文化。

民族文化不同,其民族性格也必然会不同。

民族性格是在整个民族的历史发展中逐步形成的所有成员共有的一种性格倾向,它有其产生的深厚背景,如价值观、思维方式、传统的社会习俗、国家的自然地理条件等等。

因此,分析一个民族的言语及行为,我们可以发现明显的民族性格特点。

中国人的容忍两千年以来,我们一直在生活在这片土地上,中国有33%的国土面积是干旱荒漠,55%的国土面积不适宜人类生存和生活。

一直以来,中华民族饱经旱灾、水灾。

在漫长的历史中,除了艰苦劳累的农业生活外还有残暴的君主专制和扼杀个性的家族制度等,是中华民族练就了无与伦比的忍耐力。

他们总是把痛苦内化,以忍让的方式来维持人际关系的和谐和矛盾的解决。

在中国有许多格言警句都反映了这一点。

如:“忍为贵,和为高”;“小不忍则乱大谋”;“难得糊涂,吃亏是福,退一着让一步当下心安,非图事后福报也”;“红尘白浪两茫茫,忍辱求和是妙方”;等等。

“容忍”的民族性格表现在对外关系上,则是被动地使用武力来解决国际纠纷。

1[①]在一般的情况下,中华民族能容则容,能忍则忍,只有到了“忍无可忍”或“是可忍,孰不可忍”的地步,才实施自卫反击行为。

我们分析一下陈胜吴广起义,面对秦朝的统治者的压迫,但是也是一直忍着,陈胜吴广虽然决心起义也诈称是扶苏和项燕这是他们的策略,否则就不能得到众人的支持。

中国人一直就是这样,宁愿忍着痛苦,也不会做不义之人。

分析中国近代的遭遇的侵略战争,中国使用武力来结局矛盾和冲突的目的与西方有很大差别。

作者:杨德森来源:昆明国际心理治疗大会文献资料一个历史长存的民族不可能没有自己的民族精神,一个国家与民族的振兴,必须发扬优秀的传统文化与民族精神。

每个民族都有区别于其他民族的、历代传承的民族性,它是长期共同社会生活所形成的共同需要与利益、共同命运和理想所形成的。

那么什么是中华民族传统文化中的精华?什么是大多数中国人在这个共同的文化传统中所形成的心理特征或民族性格呢?当国家初步走上繁荣富强之路,面向廿一世纪经济全球化、科技信息化、文化交融化的新时代,中国人的民族文化与心理特征又将如何发展变化呢?一.中华传统文化与民族性格特征中华传统文化中两千五百年来占主导地位的是儒家文化,儒家文化是小农经济生产方式与封建宗法社会制度下的产物,强调伦理道德、社会责任、人际关系与群体意识。

它对维持家庭与社会的稳定,规范行为与人才培养,起过有益的作用。

但是它压抑个性自由,缺乏平等意识,没有科学、民主的人文精神与尚武、创新意识。

儒家文化强调伦理道德,所立项目与释义众说纷纭,以仁为例,至少有几十种解释,即在论语中,也见于多处而含义不到共和国成立之前,儒家学者仍有仁、义、礼、智、信”五常;忠、孝、仁爱、信、义、和、平”的八德:和礼、义、廉、耻”的四维等提法。

儒家文化通过教育对民族性格与价值取向有广泛的影响。

儒者立身处世,接受与奉行入世与济世的、积极有为的、讲究伦理道德的下列原则:修齐治平,仁义忠孝;少立大志,耀祖光宗。

内圣外王,立德立功;刚健有为,人定胜天。

中国传统文化中另一朵奇花是道家文化,以老子、庄子为代表,与孔子、孟子的儒家文化并存两千余年。

虽然历代统治者多数支持与利用儒家文化,达到维护宗法等级制度与王侯统治地位的目的,甚至是提倡罢黜百家,独尊儒术,但是道家以其辩证思维、尊重个性、超脱风度(否定权威崇拜与等级依附)与道法自然的哲学,在百家争鸣之中独树一帜,如鹤立鸡群,与儒学正统既分庭抗礼,又相辅相成。

孔子曾向老子求教,他们是如何讨论的?历史文献没有记载。

中国人民族性格在“中国文化概论”这堂课上,听了翟教授、易中天教授等的讲座视频,我学到了、也了解到了许多中国的文化知识与中国人的民族特点,让我更加了解到了我的祖国的博大精深的历史文化与深邃的民族底蕴,这让我作为一个中国人而骄傲自豪,虽然在学习中我也看到了民族性格特点的缺点,但是时代不同,人们对事情的看法也大相径庭,我们不能只一味的吸收,也应动脑思考,今天我们所处的时代,是否适合古人的古训,中国人五千年流传下来的民族性格是否也有糟粕需要剔除,我们不能厚古薄今,墨守成规,应取其精华,去其糟粕。

中国人从古至今都讲究“和”与“道德”,中国的民族文化能流传至今也正是因为中国的包容性、中国的以和为贵,并加以道德准绳的约束。

所以说,中国人的民族性格是爱好和平,以和为贵并不乏圆滑,时时都被道德所影响。

这就说明了中国人性格中的另一个特点“中”,中国人处事圆滑,又有道德的约束,自然做事喜欢采取折中的方法,这样既不得罪人也会给自己留条后路,这便符合了中医讲究的阴阳调和,严防阴阳任何一方的极盛极衰。

所以说,中国人的民族性格特点很多都受儒家学说的影响。

“天行健,君子以自强不息”,“地势坤,君子以厚德载物。

”是概括中国民族性格的一句话,所谓“自强不息”表现了中华民族不畏艰险,百折不回,奋发图强的优良传统;“厚德载物”表现了中华民族宽厚包容,兼收并蓄的胸怀和气势,始终激励着中华民族奋发有为、不断进步。

春秋时期的“百家争鸣”,以儒家伦理道德学说为主干的伦理型文化,体现了中华民族强调个人修养、崇尚民族气节的优秀品质。

中国人民为了摆脱半殖民地半封建社会的状况,进行了艰苦卓绝的斗争,奋发图强,实现了民族独立和人民解放,建立了社会主义新中国,这些都是中国各族人民自强不息精神的体现。

自强不息是中华民族生存发展的动力来源。

中华民族生存发展的动力来自她的成员对国富民强的不懈努力,来自对民族自立、自尊、自强的强烈渴望,来自对至善理想和人生价值的执著追求。

中国传统文化的民族性格----中国传统文化知识系列讲座之一郑树平“中国传统文化的民族性格”这个题目,是从宏观上来介绍中国的传统文化。

这里主要谈四点:一是东西方文化的比较;二是中国古代传统文化生成的历史背景和条件;三是中国传统文化的基本精神;最后谈中国传统文化的现代化。

一、东方文化与西方文化的比较就世界范围的文化系统来看,有四大文化系统:一是中华传统文化系统,也称作儒家文化系统。

在地域上主要包括中国、朝鲜、日本和东南亚等国家和地区;第二个文化系统是印度文化系统,也称作佛教文化系统。

在地域上主要是印度、巴基斯坦等国家;第三个文化系统是阿拉伯文化系统,也叫伊斯兰文化系统。

主要分布在中东、北非一带;第四个文化系统是西方文化系统,也叫做基督教文化系统。

主要分布在欧洲和美洲。

世界四大文化系统生成的历史环境、地理条件、经济基础各有不同,所以它们各自的特点也存在很大差异。

下面,主要从六个方面,对东西方文化进行比较。

第一,从世界观上来看,西方人倾向于多元,东方人倾向于一体。

西方人主张多元化的世界,东方人讲天命,把它与人相联系。

这个重要的区别形成了西方人的求异思维和东方人的求同思维。

看到一个问题,东方人首先是相信,而西方人则是怀疑。

这种求同和求异的不同,归根到底是世界观的不同,这是对社会的两种不同看法,一个是一体的,一个是多元的。

第二,从社会伦理观上看,西方人重个人轻家庭,东方人则重家庭轻个人。

西方人以个人为本位,每个人都有独立的人格;东方人以家庭为本位,个人消融于家族当中。

东方人的这一特点,在中国的家族、族规、祖庙、族谱、祖产、祠堂等现象中得到了集中体现。

西方人的家庭观念淡化,个人非常独立。

东方人则不同,拿中国人来说,个人的概念是很淡化的,在家族中没有独立的人格。

一个很典型的例子:拿中国人的姓名来讲,第一个字是姓,不属于个人,属于家族;第二个字是家族的排辈,也不属于自己,属于家族;只有第三个字才是自己的。

当然,随着社会的发展,这些都在不断的变革。

分析民族文学艺术中的民族性格摘要:民族的文学艺术都不同程度地带有自己浓郁的民族特性。

每一个民族,不论大小,都有它自己的,只属于它而为其他民族所没有的本质上的特点、特殊性。

每种艺术形式作为一种文化载体一代一代地传承和发展下来,深深地烙上了民族的印记。

尤其是语言、表演和造型艺术等方面,凸显了民族文学艺术的民族性格。

民族文学艺术成为全人类文化宝库中不可或缺的组成部分。

关键词:民族文学艺术语言艺术表演艺术造型艺术民族文学艺术起源于人类社会的劳动和多种社会需求,一个民族本质上的特点充分蕴含在文学艺术的内容和形式之中,“每一个民族,不论其大小,都有它自己的,只属于它而为其他民族所没有的本质上的特点、特殊性。

”①所谓的民族性格是指一个民族在共同的文化背景和特定的社会文化历史条件下,形成的对现实的稳定的、共同的态度和习惯化的行为模式。

我们平时所说的基本人格类型、民族性以及社会性格等概念,就是指民族性格。

民族文学艺术可分为语言艺术(指神话、童谣、故事、谚语、文学等)、表演艺术(主要指音乐、舞蹈)、造型艺术(指绘画、雕塑、工艺美术、建筑、服饰等)和综合艺术(指戏剧、电影)等几大类型。

每种艺术形式代代传承和发展,都深深地烙上了民族的印记。

一、语言艺术文学是一种语言艺术,是社会生活在作家头脑中的间接反映。

一部优秀的文学作品在一定程度上折射出一个时代、一个民族所特有的精神风貌。

文学所具有的民族性格是受各民族语言、生活方式、精神信仰和神话传说的影响,这些影响又具体体现在文学作品的内容和形式等方面。

以中国少数民族蒙古族文学为例。

在蒙古族文学中,再现了“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的草原自然景象,“逐水草而居”的游牧经济形态,“毛毡帐裙”“食唯肉酪”的传统生活方式,使蒙古族文学散发着清新浓郁的草原生活气息和一种刚健雄浑之美。

这种独特的文学艺术风格只能归属于特定的民族文化范畴,也只能在特定的民族生活土壤中萌生、发芽。

反映了蒙古族独特的民族性和社会性格。

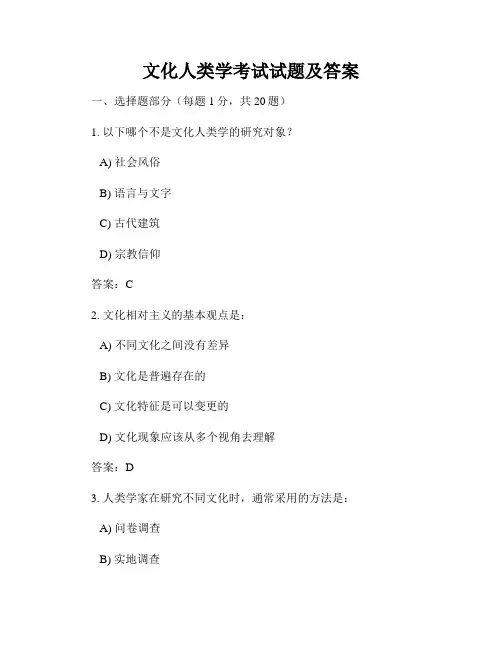

文化人类学考试试题及答案一、选择题部分(每题1分,共20题)1. 以下哪个不是文化人类学的研究对象?A) 社会风俗B) 语言与文字C) 古代建筑D) 宗教信仰答案:C2. 文化相对主义的基本观点是:A) 不同文化之间没有差异B) 文化是普遍存在的C) 文化特征是可以变更的D) 文化现象应该从多个视角去理解答案:D3. 人类学家在研究不同文化时,通常采用的方法是:A) 问卷调查B) 实地调查C) 文献研究D) 数理统计答案:B4. 文化人类学家通常使用的研究方法不包括:A) 参与观察B) 记录观察C) 口述历史D) 数理模型答案:D5. 下面哪个是人类学研究方法中常用的数据收集工具?A) 算盘B) 摄像机C) 计算机D) 显微镜答案:B6. 人类学家在进行田野调查时,常常会遇到的困难是:A) 语言沟通障碍B) 交通不便C) 缺乏社会地位D) 缺乏经费支持答案:A7. 以下哪部作品是人类学创始人之一马尔库斯·辛格尔的代表作?A) 《原始社会》B) 《神话、噩梦与历史》C) 《人类文明的命运》D) 《文化与人类学》答案:B8. 文化人类学中的“文化认同”指的是:A) 个体的性格特征B) 个体与社会之间的关系C) 个体对自己所属文化的认同感D) 个体在社会中的地位答案:C9. 以下哪个是文化人类学的经典理论之一?A) 人类智力的演化论B) 文化相对主义C) 马克思主义人类学D) 资本主义理论答案:C10. 人们在文化交流中通常会遇到的问题包括:A) 语言障碍B) 文化差异C) 交际不畅D) 种族歧视答案:B11. 以下哪个不属于文化人类学的研究方法?A) 调查问卷法B) 访谈法C) 参与观察法D) 历史研究法答案:A12. 文化人类学的研究需要具备的能力和素质包括:A) 理想主义B) 多学科综合能力C) 物质积累D) 数学统计能力答案:B13. 文化人类学强调的是:A) 文化与社会的联系B) 文化的普遍性C) 文化的发展D) 文化的相对性答案:D14. 文化人类学中的“民族”指的是:A) 一群以共同社会特征为基础的人B) 相同生物特征的人C) 同一国籍的人D) 同一种族的人答案:A15. 文化人类学家通常使用的数据分析方法包括:A) 实地观察B) 样本调查C) 文献分析D) 古籍研究答案:C16. 文化相对主义的立场认为:A) 任何文化都是普世的B) 文化特征是不可变的C) 文化相对存在D) 文化无法解释人类行为答案:C17. 文化人类学的研究方法可分为以下几种类型,除了以下哪一个?A) 实地调查B) 文献研究C) 社会实验D) 化验分析答案:D18. 文化人类学的研究方法受到以下哪个学科的影响最大?A) 社会学B) 心理学C) 经济学D) 物理学答案:A19. 文化人类学的研究中,采用多学科方法的目的是:A) 提高研究水平和深度B) 扩大研究范围和广度C) 降低研究难度D) 简化数据收集答案:A20. 以下哪个不属于文化人类学的主要分支?A) 社会人类学B) 人类语言学C) 考古人类学D) 对比人类学答案:B二、简答题部分(每题10分,共2题)1. 请解释文化人类学中的“文化相对主义”理论。

《中国文化的性格》读书札记一、文化性格的基本概述源远流长,历经数千年的积淀与传承,形成了独特的文化性格。

既体现在华夏儿女的行为方式、价值观念中,也贯穿于历史文献、诗词歌赋、礼仪习俗等各个方面。

在阅读《中国文化的性格》我深感其对中国文化精髓的深入剖析和精准阐述。

中国文化性格的核心之一是包容与和谐,中国就是一个多民族共处的国家,各民族在长期的文化交流中互相学习、互相融合,形成了具有包容性的文化心态。

这种包容性不仅体现在对不同民族、不同地域文化的接纳与融合上,还体现在对多元价值观的尊重与共存上。

儒家的“和为贵”、道家的“天人合一”都是强调人与自然、人与人之间的和谐共处。

中国文化性格的另一个重要特点是崇尚道德与传统,在中国传统文化中,道德是维系社会秩序、家庭和谐的重要基石。

儒家伦理道德观念深入人心,如“仁、义、礼、智、信”等成为行为准则。

中国文化非常重视传统,注重传承。

传统节日、习俗、礼仪等都是文化传承的重要载体。

中国文化性格还体现在注重人文与自然的统一,中国文化强调以人为本,关注人的全面发展,同时也强调人与自然的和谐相处。

在诗词歌赋中,常常可以看到对山水、自然的赞美与描绘,体现了人对自然的敬畏与热爱。

中国文化性格在表现方式上具有稳健与内敛的特点,中国人注重内敛、含蓄,这种性格特点也反映在中国文化的各个方面。

中国的书法艺术讲究笔力的内敛与韵律,体现了中国人的审美追求。

《中国文化的性格》这本书深入剖析了中国文化的精髓与特点,让我对中华文化有了更深入的了解。

在阅读过程中,我不断札记,记录心得体会,以期更好地理解和传承中华优秀传统文化。

1. 中国文化的性格定义与特点在我阅读《中国文化的性格》这本书的过程中,对于中国文化的性格定义与特点有了更深入的理解。

书中详细阐述了中国文化性格的核心要素和显著特征,使我对中华民族深厚文化底蕴有了更加明确的认知。

中国文化的性格可以理解为中华民族在长期历史发展进程中形成的一种文化特质和精神风貌。

作者:杨德森来源:昆明国际心理治疗大会文献资料一个历史长存的民族不可能没有自己的民族精神,一个国家与民族的振兴,必须发扬优秀的传统文化与民族精神。

每个民族都有区别于其他民族的、历代传承的民族性,它是长期共同社会生活所形成的共同需要与利益、共同命运和理想所形成的。

那么什么是中华民族传统文化中的精华?什么是大多数中国人在这个共同的文化传统中所形成的心理特征或民族性格呢?当国家初步走上繁荣富强之路,面向廿一世纪经济全球化、科技信息化、文化交融化的新时代,中国人的民族文化与心理特征又将如何发展变化呢?一.中华传统文化与民族性格特征中华传统文化中两千五百年来占主导地位的是儒家文化,儒家文化是小农经济生产方式与封建宗法社会制度下的产物,强调伦理道德、社会责任、人际关系与群体意识。

它对维持家庭与社会的稳定,规范行为与人才培养,起过有益的作用。

但是它压抑个性自由,缺乏平等意识,没有科学、民主的人文精神与尚武、创新意识。

儒家文化强调伦理道德,所立项目与释义众说纷纭,以仁为例,至少有几十种解释,即在论语中,也见于多处而含义不一。

到共和国成立之前,儒家学者仍有“仁、义、礼、智、信”五常;“忠、孝、仁、爱、信、义、和、平”的八德:和“礼、义、廉、耻”的四维等提法。

儒家文化通过教育对民族性格与价值取向有广泛的影响。

儒者立身处世,接受与奉行入世与济世的、积极有为的、讲究伦理道德的下列原则:修齐治平,仁义忠孝;少立大志,耀祖光宗。

内圣外王,立德立功;刚健有为,人定胜天。

中国传统文化中另一朵奇花是道家文化,以老子、庄子为代表,与孔子、孟子的儒家文化并存两千余年。

虽然历代统治者多数支持与利用儒家文化,达到维护宗法等级制度与王侯统治地位的目的,甚至是提倡罢黜百家,独尊儒术,但是道家以其辩证思维、尊重个性、超脱风度(否定权威崇拜与等级依附)与道法自然的哲学,在百家争鸣之中独树一帜,如鹤立鸡群,与儒学正统既分庭抗礼,又相辅相成。

我们应塑造什么样的民族文化性格浙江大学人文学院教授廖可斌一, 从《狼图腾》说起近年来,自从《狼图腾》一书出版,社会上掀起了一股“崇狼热” 。

原因是什么?我认为主要有三点:1,近代以来中国落后挨打的惨痛记忆;2,当代社会的剧烈竞争;3,现代环保意识;这三个方面,特别是前两个方面,可能是当代中国人“崇狼”的主要原因。

这里与民族文化性格有关的主要是第一个方面。

人们认为中华民族由于长时期以农耕文化为主,又受与农耕文化相适应的儒家文化影响太深,过于温良恭俭让, 缺乏野性, 古代汉民族被少数民族打败的频率太高了, 近代以来以汉民族为主的中华民族又被西方列强欺压, 越来越多的人认为中国人太软弱了, 因此怀疑我们的民族太缺乏竞争力, 在竞争激烈的现代世界尤其难以生存, 因此呼唤野性, 呼唤原始生命力,主张学狼,要狠一点。

正是在这种背景下,贾平凹的《怀念狼》、姜戎《狼图腾》等书出版,产生了广泛影响,形成了一股“崇狼热” 。

海尔的张瑞敏等企业家也从中很受启发, 并推波助澜。

我认为, 现在强调要改变中国文化成份比较单调的状况, 就像要重新重视中国优秀传统文化、大力引进西方先进文化一样, 唤起原始游牧民族的文化性格,使之渗入当代中国文化性格中,激活它的生命力,并无不可。

但有些人对这种文化性格寄予过高的希望, 甚至想让它成为当代中国文化性格的主导, 并借它排斥其他文化性格,我认为又是不妥当的。

二, 何谓民族文化性格1,每个民族都有自己的民族特性一个民族的民族特性主要体现为文化特性, 文化特性是民族特性的基本内容 , 另外还有肤色、人种等,这些是表面的,次要的。

一个民族的文化特性包括思维方式、行为习惯、为人处事的风格等。

每个民族都有自己的文化性格。

对内它表征着一个民族的特性, 影响制约着这个民族的思维方式、行为习惯、为人处事的风格等; 对外体现一个民族的风貌, 影响其他民族对它的印象,影响彼此之间的相互关系。

2,现在思考我们应塑造什么样的民族文化性格非常重要一方面, 中国过去曾长期停滞不前, 现在要实现迅速发展和重大转型, 这是一场前所未有的深刻的社会变革和文化变革, 整个国家和民族从外在面貌到文化基因都必须发生重大变革,实现脱胎换骨的根本转变。

中国传统文化的民族性格----中国传统文化知识系列讲座之一郑树平“中国传统文化的民族性格”这个题目,是从宏观上来介绍中国的传统文化。

这里主要谈四点:一是东西方文化的比较;二是中国古代传统文化生成的历史背景和条件;三是中国传统文化的基本精神;最后谈中国传统文化的现代化。

一、东方文化与西方文化的比较就世界范围的文化系统来看,有四大文化系统:一是中华传统文化系统,也称作儒家文化系统。

在地域上主要包括中国、朝鲜、日本和东南亚等国家和地区;第二个文化系统是印度文化系统,也称作佛教文化系统。

在地域上主要是印度、巴基斯坦等国家;第三个文化系统是阿拉伯文化系统,也叫伊斯兰文化系统。

主要分布在中东、北非一带;第四个文化系统是西方文化系统,也叫做基督教文化系统。

主要分布在欧洲和美洲。

世界四大文化系统生成的历史环境、地理条件、经济基础各有不同,所以它们各自的特点也存在很大差异。

下面,主要从六个方面,对东西方文化进行比较。

第一,从世界观上来看,西方人倾向于多元,东方人倾向于一体。

西方人主张多元化的世界,东方人讲天命,把它与人相联系。

这个重要的区别形成了西方人的求异思维和东方人的求同思维。

看到一个问题,东方人首先是相信,而西方人则是怀疑。

这种求同和求异的不同,归根到底是世界观的不同,这是对社会的两种不同看法,一个是一体的,一个是多元的。

第二,从社会伦理观上看,西方人重个人轻家庭,东方人则重家庭轻个人。

西方人以个人为本位,每个人都有独立的人格;东方人以家庭为本位,个人消融于家族当中。

东方人的这一特点,在中国的家族、族规、祖庙、族谱、祖产、祠堂等现象中得到了集中体现。

西方人的家庭观念淡化,个人非常独立。

东方人则不同,拿中国人来说,个人的概念是很淡化的,在家族中没有独立的人格。

一个很典型的例子:拿中国人的姓名来讲,第一个字是姓,不属于个人,属于家族;第二个字是家族的排辈,也不属于自己,属于家族;只有第三个字才是自己的。

当然,随着社会的发展,这些都在不断的变革。

文化心理学视野下的国民人格教育王道荣(江苏联合职业技术学院扬州商务分院,江苏扬州225000)摘要:文化对国民人格的濡化功能日益受到人们的关注。

文化心理学视野下的国民人格教育摒弃了科学心理学的教育范式.从国家发展的战略高度出发,倡导建设有中国特色的社会先进文化.积极塑造文明健康的国民人格。

文化心理学视野下的国民人格教育是大背景、大环境、大发展的大教育,是一种提高国民素质,不断增强国家发展实力的积极策略。

关键词:文化心理学视野人格教育国民素质一、审视:文化对国民人格的濡化作为人类文明的表现形式。

文化代表了人和动物的区别。

也见证了民族的差异。

文化的最后成果就是人格。

(一)文化概述。

1.文化。

从辞源上看.英语中的“文化”一词来自拉丁语的“cul t ura”,原本是耕作、种植、栽培、培育的意思,后来逐渐转化为教养、教育等含义,用文化来表示良好的教育、文学、艺术等。

中国语言巾的“文化”一词,源于《易经》中的“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”,表达了人类活动与自然现象的互动关系。

[-】广义的文化是人类创造出来的所有物质和精神财富的总和。

其中既包括世界观、人生观和价值观等具有意识形态性质的部分。

也包括自然科学和技术,语言和文字等非意识形态的部分。

文化是人类社会特有的现象,是由人所创造.为人所特有的。

有厂人类社会才有文化,文化是人们社会实践的产物.是一个潜在的人格塑造场。

2.文化的功能。

文化的功能就是对人格的靼造。

这个过程是漫长的,是潜在的,对每一个个体,可以纵贯其整个生命的历程。

人类学巾把这个过程叫做文化编化(encul t urat i on)。

文化濡化的机构有家庭、学校和社会环境。

从个人层面上看,文化起着塑造个人人格,实现社会化的功能;从团体层面上看.文化起着目标、规范、意见和行动整合的作用;从整个社会层面上看,文化起着社会整合和社会导进的作用。

【2J文化的社会导进功能既可以表现为推动社会进步、发展和变迁的正向功能,也可以表现为破坏社会秩序,异化国民人格的反向功能。

1、人类学可以划分为:体质(生物)人类学和文化人类学。

2、文化人类学可以划分为考古学、语言人类学和民族学(通常被称为社会文化人类学)。

3、民族学,因为考古学家一般专门研究过去的文化,因此民族学家,或社会文化人类学家,专门研究现在的文化。

民族学家专门研究人们的观念和实践,他们看到它们、经验到它们,甚至与他们将要了解的文化中的那些人讨论这些观念和实践。

4、只有通过发现所有的文化制度——社会的、政治的、经济的、宗教的制度——是怎样相互联系的,民族志学家才可能开始理解文化体系,人类学家把这一研究方式称为整体论视角。

5、科学:是小心琢磨地生产知识的方式,试图解释或理解使世界“运转”的潜逻辑和结构过程;科学家在寻求解释时,他们并不假定事情总是如它们表面呈现的那样;科学家从关于某些观察到的事实的可能关系的假设,即“预感”开始。

6、文化:由抽象的价值、信念和世界观构成。

价值、信念和世界观是人们行为的理由而且反映在人们行为之中。

文化是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及作为社会成员的人所获得的任何其他才能和习性的复合体。

社会成员共享的价值、信仰和对世界的认识,他们一次解释经验、发起行为,而且也反映那个在他们的行为之中。

7、文化的特征:文化是共享的,文化是一套共享的理想、价值和行为准则;文化是习得的,所有的文化都是习得的而不是生物学遗传的;文化以符号为基础;文化是整合的。

8、文化与社会的区别、联系:文化与社会是两个密切相关的概念,不可能存在没有社会的的文化,就如同不可能存在没有个人的社会一样。

已知的社会无不显示文化。

然而,有些其他种类的动物,确实一过着社会生活。

因此。

一个人可能有一个没有文化的社会,即便他不可能具有没有社会的文化。

9、调适:指有机体对现存的环境达到有意调整的自然的过程,而且这个过程的结果——获得某种特性,允许有机体克服困难,保障在他们生活的特殊环境中的资源。

有机体获得对现有环境有利调整的过程,而那个过程的结果是形成有机体的各种特征,这些特性使有机体适合它们通常生存于其中的一系列特殊的环境条件。

谈中国文化类型中的民族性格

——读林语堂《中国人》有感政院思政0903 邹龙0120919630307

文化模式是一个民族文化或一种文化的各个文化特质丛(内容)相互联系整合成为协调一致的系统(整体)的结构状态。

中国文化源远流长,博大精深,历来为世人所称道。

中国文化之所以源远流长、博大精深在于其构筑了一个以人为中心,融自然、人文和科学为一体的文化模式,中国文化模式是一个综合、整体、系统地发展过程。

正如林语堂先生所言,中国人具备老成温厚、遇事忍耐、消极避世、超脱老猾、和平主义、知足常乐、幽默滑稽、因循守旧的性格特点。

属于东亚文化区的中国文化,对中国的国民性的形成有着深远影响。

第一、在个人性格表现上,中国人的“个人”在整个社会所采取的态度是把自己看作全体的一小点。

对整个环境的存在是采取协调、和谐的态度;个人在社会中是不重要的,重要的是整个群体的存在。

《中国人》中写到:一个受过教育的人,首先应该是通情达理的人。

他通常富有庸常的见解,喜欢随和与克制,痛恨抽象理论与逻辑极端,庸见为所有普通人所具有。

这是典型的‘中庸之道’,其无所不包,淡化了所有的理论,摧毁了所有的宗教信仰。

其作用在生活与知识的各个方面都会体现出来。

第二、在人际关系方面,中国人的行为颇受他人看法的影响。

中国人的社会可以说是一个家庭为中心的社会,而“父子伦”模

型的扩大并经过儿童教养的过程,使得中国人具有较强的服从权威的性格。

《中国人》中写到:中国的家庭制度给孩子们上的第一课就是人与人之间的社会责任,相互调整的必要,自制、谦恭,明确的义务感,对父母感恩图报和对师长谦逊尊敬。

这种家庭制度维系着中国社会的稳定发展。

第三、在对宇宙或自然的态度上,中国人表现的是“乐天知命”的观念;《中国人》中这样写到:中国人在低劣的环境中生活着居然颇感快乐和满足。

即使像陕西那样闹着饥荒的省份,这咱自足精神也盐分普遍。

从这点可以看出中国人的知足常乐。

在维持自然与人的和谐上,“天人和一”的观念是中国人宇宙观的最高境界;在时间观念上,中国人则一向采取延续性的想法。

林语堂先生的《中国人》中无进不透出对中国国民性的思考,中国人的民族性格在林先生看来无疑是存在很多问题的,是需要改进的。

我们应该从中国文化的语言、物质特质、美术、神话与科学知识、宗教习惯、家庭与社会体制、财产、政府及战争来综合选择,继承精华,去其糟粕。

正如英格尔斯所言:任何一个国家如果国民心理和行为向现代化转变,‘一旦现代性深入到大多数国民的性格中去时,现代的态度、舆论、行为就会变成一种巨大的内在动力’。