第七章个体的心理发展

- 格式:pptx

- 大小:4.03 MB

- 文档页数:28

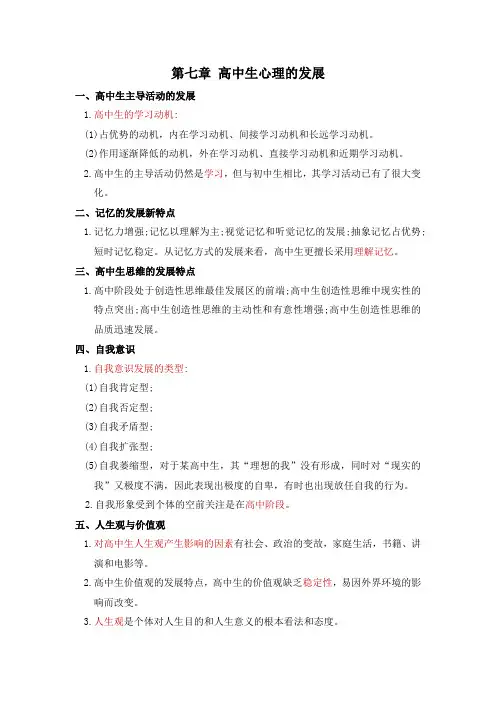

第七章高中生心理的发展一、高中生主导活动的发展1.高中生的学习动机:(1)占优势的动机,内在学习动机、间接学习动机和长远学习动机。

(2)作用逐渐降低的动机,外在学习动机、直接学习动机和近期学习动机。

2.高中生的主导活动仍然是学习,但与初中生相比,其学习活动已有了很大变化。

二、记忆的发展新特点1.记忆力增强;记忆以理解为主;视觉记忆和听觉记忆的发展;抽象记忆占优势;短时记忆稳定。

从记忆方式的发展来看,高中生更擅长采用理解记忆。

三、高中生思维的发展特点1.高中阶段处于创造性思维最佳发展区的前端;高中生创造性思维中现实性的特点突出;高中生创造性思维的主动性和有意性增强;高中生创造性思维的品质迅速发展。

四、自我意识1.自我意识发展的类型:(1)自我肯定型;(2)自我否定型;(3)自我矛盾型;(4)自我扩张型;(5)自我萎缩型,对于某高中生,其“理想的我”没有形成,同时对“现实的我”又极度不满,因此表现出极度的自卑,有时也出现放任自我的行为。

2.自我形象受到个体的空前关注是在高中阶段。

五、人生观与价值观1.对高中生人生观产生影响的因素有社会、政治的变故,家庭生活,书籍、讲演和电影等。

2.高中生价值观的发展特点,高中生的价值观缺乏稳定性,易因外界环境的影响而改变。

3.人生观是个体对人生目的和人生意义的根本看法和态度。

六、同伴关系1.高中生用“人相知,贵知心”作为衡量朋友间默契的指标,这表明他们友谊观逐渐成熟。

2.高中生同伴关系发展的特点:(1)对友谊的渴望强烈,喜欢与同性别同伴交朋友;(2)高中生的友谊观逐渐成熟;(3)高中生选择朋友时,更看重朋友的心理品质,对朋友的外在因素考虑的比较少;(4)高中男女学生交友的标准存在一定的差异。

七、亲子关系1.代际差异指两代人在思想、行为等方面的差异。

2.影响高中生与父母关系的因素有父母的关怀。

第七章高中生心理的发展第一节高中生发展的概述一、高中生的生理发展(一)身体和体重的发展与初中生相比,高中生身高增长的速度已经变得缓慢。

高中生的体重和他们的身高一样,也进入了缓慢增长的时期。

(二)身体形态的发展高中阶段,在神经系统与内分泌系统的调节下,男女生第二性征已充分显示出来。

(三)神经系统的发展高中生的大脑重量已达到成人的水平。

大脑皮层联络神经元的结构和皮层细胞的结构在迅速发展并逐渐趋于成熟。

二、高中生生理发展对其心理发展的影响(单选、简答、论述)高中生性机能逐渐成熟,直接影响他们的心理发展。

这种影响主要表现在性意识的发展上。

(一)性意识发展的阶段美国心理学家林洛克提出,青春期性意识的发展经历以下四个阶段:阶段一,性反感期。

该时期的青少年对异性持敌意和反感态度。

进人青春期后,由于身体机能和形态发生了显著变化,特别是他们发现了人类性生理的奥秘,于是产生了对性的不安,害羞和反感,他们头脑中出现了这样的观念,即恋爱是不纯洁的行为表现,所以他们对异性采取回避、粗暴、冷淡的态度。

阶段二,向往年长者的“牛犊恋”期。

该时期的青少年对异性的年长者,像小牛恋母牛似的,倾慕其一举一动。

迷恋的对象可能是高年级的学生或某个方面的明星。

在迷恋过程中,引起精神方面的共鸣和喜悦要大于身体接触所带来的喜悦。

阶段三,接近异性的狂热期。

该时期的青少年一般把与自己年龄接近的异性作为向往的对象。

需要指出的是,此时青少年虽然喜欢与异性相处,但没有固定的交往对象,因此有人也将此阶段称为“泛爱期”。

阶段四,浪漫的恋爱期。

该时期的青少年喜欢接近的异性对象固定为一个人。

基于赫洛克的观点,大部分高中生处于阶段二和阶段三,少部分高中生处于阶段四。

(二)性意识发展的特点高中生第二性征的发展已非常明显,他们的身高和体型已接近于成人。

他们的性意识发展表现出以下特点:(1)身心发展不平衡(2)对自身发育的喜悦和烦恼(3)对异性产生兴趣三、高中生主导活动发展的特点(论述)高中生的主导活动仍然是学习,但与初中生相比,其学习活动已有了很大变化。

![发展心理学[第七章初中生心理的发展]山东大学期末考试知识点复习](https://uimg.taocdn.com/0b9e8f13fc4ffe473268ab04.webp)

第七章初中生心理的发展初中生是从童年期向青年期发展的过渡时期,是儿童心理发展的一个很重要的转变期。

这个时期的主要特点是半幼稚和半成熟、独立性和依赖性、自觉性和冲动性等各种矛盾互相交错。

第一节初中生的一般问题一、年龄阶段初中生是指个体从11、12岁到14、15岁这个年龄阶段,又称为青春期或初中生期。

二、基本特征初中阶段在人的一生中,无论在生理上或心理上都是一个急剧变化的关键时期。

这个时期最根本的特征就是处于人生的过渡时期。

他们身体的各个方面都在迅速发育并逐渐达到成熟;然而心理发展的速度却远跟不上其生理的发展,这就造成初中生在身心发展上的种种矛盾和一些特殊表现,并使其面临一些心理危机。

第二节初中生的生理特征一、外形上的变化初中生身体和生理机能都发生了急剧的变化,主要表现在身体外形的改变、内脏机能的成熟及性的成熟三个方面。

(一)身高进入初中生期,身体形态的各种指标增长的速度突然变快,身高每年增长值为6~8厘米,有的多达10~11厘米。

男女初中生的身高变化是有差别的,男生进入身高生长加速期的平均年龄是13岁左右,约在14岁达到高峰,然后生长速度逐渐下降,到15岁左右,就又回到了以前的生长速度;女生的这一过程比男生早两年。

(二)体重我国城市男生在13~15岁这段时间,体重增加最快,平均每年增长5.5千克,14岁是增长高峰,15岁以后增长速度下降;女生在11~14岁时体重增加最快,平均每年增长4.4千克,14岁后增长速度逐渐下降。

初中三年级以后,男女生的体重已接近成人。

(三)第二性征第二性征是性发育的外部表现,是初中生身体外形变化的重要标志。

男生的第二性征的主要表现为:喉节突出、嗓音低沉、体格高大、肌肉发达、唇部出现胡须、周身出现多而密的汗毛、出现了腋毛和阴毛。

在女生身上第二性征的表现是:嗓音细润、乳房隆起、骨盆变宽、皮下脂肪增多、臀部变圆、出现腋毛和阴毛。

(四)头面部特点小学儿童的面部特征在逐渐消失,以前较低的额部发际逐渐向头顶部及两鬓后移,嘴巴变宽,嘴唇变丰满。

第七章小学儿童的心理发展童年期是指个体6、7岁到12、13岁的阶段,也是儿童开始进入小学学习的时期。

童年期儿童的生活从以游戏为主导转为以学习为主导,其主要任务是通过学校教案系统地掌握学习能力和学习态度,学会学习。

童年期儿童的心理发展主要表现在认知能力和社会性发展方面。

这个时期,儿童的认知发展是以学习知识为基础而展开的,其主要特征是思维过程的详尽运算性,是从详尽形象思维向抽象逻辑思维的过渡。

社会性发展主要表现在逐渐摆脱对父母的依赖性,而转向朋友志向,突出地重视伙伴关系。

与此同时,留意以同伴的评价为依据形成自我评价,在同伴交往中,促进社会化的发展。

小学儿童的心理发展表现出协调性的特点。

成人与儿童简易沟通,师生之间、亲子之间的关系简易融洽,言与行、动机与行为比较一致,个性、社会性和品德易于培养。

⑷词的抽象记忆的发展速度逐渐超过形象记忆。

⑸记忆策略的运用:儿童运用记忆策略经历从无到有的发展过程。

这一过程被分为三个阶段:没有策略,多为5岁以前的儿童;过渡阶段,大凡为5—7岁儿童,其特点是自己不能主动运用策略,但经过诱导可以运用;能主动而自觉地采用策略,10岁以后记忆策略安定发展。

小学儿童采用的几种主要策略包括:①复述(背诵);②组织:包括归类和系列化。

③精致加工策略。

2、概括能力和概念的发展⑴概括能力的发展:小学儿童逐渐从对事物外部的感性特点的概括,越来越多地转为对本质属性的概括。

小学儿童时期,儿童概括水平的发展经历了如下三个阶段:①第一阶段:直观形象水平的概括。

②第二阶段:形象——抽象水平的概括。

一、小学儿童的学习1、学习对小学儿童心理发展的作用①学校学习是一种社会义务,可培养学生的责任感和义务感。

②能够掌握最基本的知识技能(如:读、写、算等)。

③利于儿童个性、社会性的发展。

③第三阶段:初步本质抽象水平的概括。

⑵小学儿童概念的发展:表现为概念的逐步深刻化、丰富化、系统化。

2、小学儿童的学习特点⑴小学儿童的学习动机:儿童的年级越低,学习动机越详尽,其学习动机更多地与学习活动本身直接联系,与学习兴趣发生联系或为学习兴趣所左右。

简述个体心理发展的基本规律个体心理发展是指从出生到成年期间,在认知、情感、社会和道德等方面经历的变化和发展过程。

个体心理发展的基本规律涉及到生物学、认知、情感以及社会因素等多个方面。

一、个体心理发展的基本规律之生物学因素个体的生物学发展对其心理发展起着重要影响。

婴儿出生时具备一些天赋的认知能力,如对声音、面部表情等的敏感。

随着年龄的增长,个体的大脑逐渐成熟,神经系统得到发展,这对于学习、记忆和思考等认知过程至关重要。

个体的生理需求如饥饿、渴望等也会引发情绪的变化,进而影响其情感和行为。

二、个体心理发展的基本规律之认知因素认知发展是个体心理发展的重要方面。

根据瑞士心理学家皮亚杰提出的认知发展理论,个体的认知能力经历了不同的发展阶段。

婴儿期,个体主要以感知和运动为基础进行认知活动;幼儿期,个体开始逐渐形成概念和符号,能够进行形象思维;学龄期,个体进入具体操作阶段,能够进行逻辑思维;青春期后期及成年期,个体进入形式操作阶段,具备抽象思维和推理的能力。

个体的认知发展受到遗传、生物、社会和文化等因素的交互影响。

三、个体心理发展的基本规律之情感因素情感对于个体心理发展起着重要作用。

婴儿期,个体对主要照顾者的依恋和情感关系是其心理发展的重要基础。

随着年龄的增长,个体逐渐发展出对家庭、朋友等更为复杂的情感关系,并能够理解、表达和调节自己的情感。

情感的发展影响个体对他人的关怀、慈爱以及道德行为的形成。

四、个体心理发展的基本规律之社会因素社会因素对个体心理发展有着重要的影响。

个体从小就生活在社会环境中,通过与他人的互动和交流,获得社会经验和知识。

个体在家庭、学校和社会中逐渐学会规则、价值观和道德观念,形成自己的社会认同和角色意识。

社会支持和互动对个体的成长、自尊心和心理健康起着重要作用。