第三章个体心理发展

- 格式:ppt

- 大小:44.04 KB

- 文档页数:31

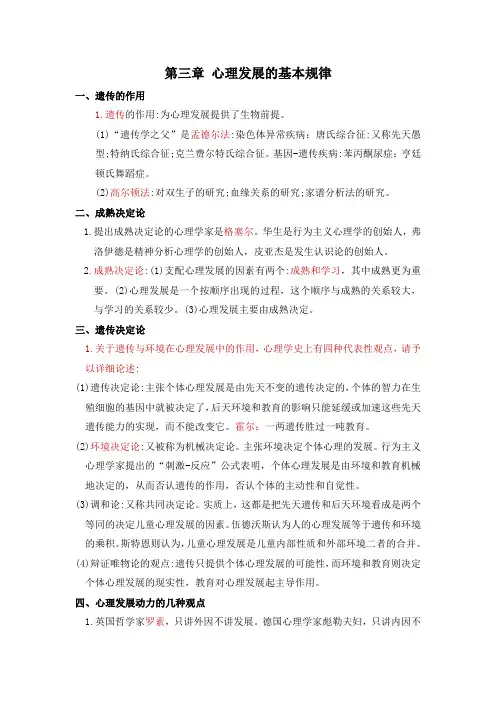

第三章心理发展的基本规律一、遗传的作用1.遗传的作用:为心理发展提供了生物前提。

(1)“遗传学之父”是孟德尔法:染色体异常疾病:唐氏综合征:又称先天愚型;特纳氏综合征;克兰费尔特氏综合征。

基因-遗传疾病:苯丙酮尿症;亨廷顿氏舞蹈症。

(2)高尔顿法:对双生子的研究;血缘关系的研究;家谱分析法的研究。

二、成熟决定论1.提出成熟决定论的心理学家是格塞尔。

华生是行为主义心理学的创始人,弗洛伊德是精神分析心理学的创始人,皮亚杰是发生认识论的创始人。

2.成熟决定论:(1)支配心理发展的因素有两个:成熟和学习,其中成熟更为重要。

(2)心理发展是一个按顺序出现的过程,这个顺序与成熟的关系较大,与学习的关系较少。

(3)心理发展主要由成熟决定。

三、遗传决定论1.关于遗传与环境在心理发展中的作用,心理学史上有四种代表性观点,请予以详细论述:(1)遗传决定论:主张个体心理发展是由先天不变的遗传决定的,个体的智力在生殖细胞的基因中就被决定了,后天环境和教育的影响只能延缓或加速这些先天遗传能力的实现,而不能改变它。

霍尔:一两遗传胜过一吨教育。

(2)环境决定论:又被称为机械决定论。

主张环境决定个体心理的发展。

行为主义心理学家提出的“刺激-反应”公式表明,个体心理发展是由环境和教育机械地决定的,从而否认遗传的作用,否认个体的主动性和自觉性。

(3)调和论:又称共同决定论。

实质上,这都是把先天遗传和后天环境看成是两个等同的决定儿童心理发展的因素。

伍德沃斯认为人的心理发展等于遗传和环境的乘积。

斯特恩则认为,儿童心理发展是儿童内部性质和外部环境二者的合并。

(4)辩证唯物论的观点:遗传只提供个体心理发展的可能性,而环境和教育则决定个体心理发展的现实性,教育对心理发展起主导作用。

四、心理发展动力的几种观点1.英国哲学家罗素,只讲外因不讲发展。

德国心理学家彪勒夫妇,只讲内因不讲发展。

2.格式塔学派,只讲内因外因相互作用而不讲发展。

3.联想主义心理学,既讲外因又讲发展。

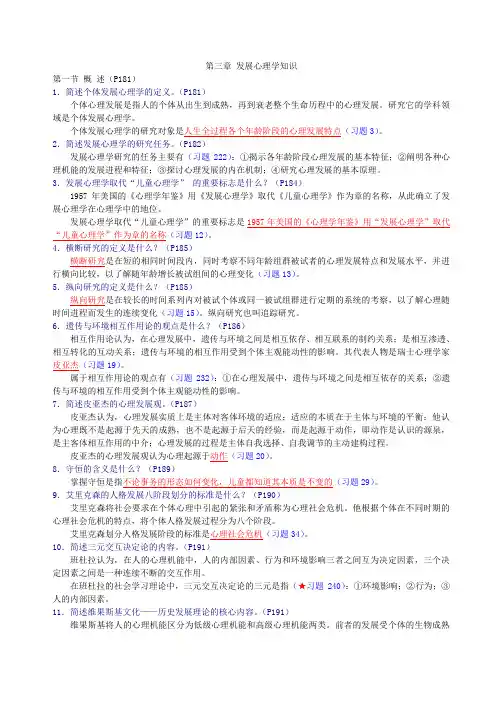

第三章发展心理学知识第一节概述(P181)1.简述个体发展心理学的定义。

(P181)个体心理发展是指人的个体从出生到成熟,再到衰老整个生命历程中的心理发展。

研究它的学科领域是个体发展心理学。

个体发展心理学的研究对象是人生全过程各个年龄阶段的心理发展特点(习题3)。

2.简述发展心理学的研究任务。

(P182)发展心理学研究的任务主要有(习题222):①揭示各年龄阶段心理发展的基本特征;②阐明各种心理机能的发展进程和特征;③探讨心理发展的内在机制;④研究心理发展的基本原理。

3.发展心理学取代“儿童心理学”的重要标志是什么?(P184)1957年美国的《心理学年鉴》用《发展心理学》取代《儿童心理学》作为章的名称,从此确立了发展心理学在心理学中的地位。

发展心理学取代“儿童心理学”的重要标志是1957年美国的《心理学年鉴》用“发展心理学”取代“儿童心理学”作为章的名称(习题12)。

4.横断研究的定义是什么?(P185)横断研究是在短的相同时间段内,同时考察不同年龄组群被试者的心理发展特点和发展水平,并进行横向比较,以了解随年龄增长被试组间的心理变化(习题13)。

5.纵向研究的定义是什么?(P185)纵向研究是在较长的时间系列内对被试个体或同一被试组群进行定期的系统的考察,以了解心理随时间进程而发生的连续变化(习题15)。

纵向研究也叫追踪研究。

6.遗传与环境相互作用论的观点是什么?(P186)相互作用论认为,在心理发展中,遗传与环境之间是相互依存、相互联系的制约关系;是相互渗透、相互转化的互动关系;遗传与环境的相互作用受到个体主观能动性的影响。

其代表人物是瑞士心理学家皮亚杰(习题19)。

属于相互作用论的观点有(习题232):①在心理发展中,遗传与环境之间是相互依存的关系;②遗传与环境的相互作用受到个体主观能动性的影响。

7.简述皮亚杰的心理发展观。

(P187)皮亚杰认为,心理发展实质上是主体对客体环境的适应;适应的本质在于主体与环境的平衡;他认为心理既不是起源于先天的成熟,也不是起源于后天的经验,而是起源于动作,即动作是认识的源泉,是主客体相互作用的中介;心理发展的过程是主体自我选择、自我调节的主动建构过程。

个体心理发展理论教材简介个体心理发展理论是指研究个体在生命周期内心理变化和发展的理论体系。

它关注个体的认知、情感和社会发展,涉及到个体从婴儿到成人的各个阶段。

本教材旨在介绍个体心理发展理论的基本概念、理论框架以及相关研究成果,帮助读者更好地理解个体心理的发展过程。

内容大纲第一章:个体心理发展概述•个体心理发展的定义和研究领域•个体心理发展理论的重要性•个体心理发展的研究方法介绍第二章:传统心理发展理论•莫尔的认知发展理论•弗洛伊德的心理性发展理论•爱滋顿的社会情感发展理论第三章:现代心理发展理论•皮亚杰的认知发展理论•维果茨基的社会文化发展理论•埃里克森的心理社会发展理论第四章:个体心理发展与学习关系•认知发展对学习的影响•社会情感发展对学习的影响•学习对个体心理发展的促进作用第五章:个体心理发展的应用研究•个体心理发展理论在教育领域的应用•个体心理发展理论在心理咨询领域的应用•个体心理发展理论在社会工作领域的应用学习目标通过学习本教材,读者将能够:•了解个体心理发展理论的基本概念和研究方法;•理解个体心理发展理论的经典代表和现代理论;•掌握个体心理发展与学习的关系;•了解个体心理发展理论在实际应用中的价值。

参考资料1.Berger, Kathleen Stassen. “The Developing Person Through the Lifespan.” Fourth Edition. Worth Publishers, 1998.2.Crain, William. “Theories of Development: Concepts and Applications.” Prentice Hall, 2011.3.Piaget, Jean. “The Psychology of Intelligence.” Routledge, 2001.4.Vygotsky, L.S. “Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.” Harvard University Press, 1978.以上资料仅为参考,读者也可以根据兴趣进一步查阅更多相关文献。

第三章心理发展的基本规律(一)遗传及其作用1、识记遗传:是指亲代的某种特性通过基因在子代再表现的现象。

孟德尔法:主要通过选育来观察生物产生(或消除)某个特性(或性状),以此来推断遗传的作用。

高尔顿法:主张用统计方法来推断遗传对心理发展的作用。

2、遗传的作用利用孟德尔法研究的成果,使我们认识到,遗传是心理发展的生物性前提条件,这个前提条件决定了个体心理发展的差异;从高尔顿法所获得的结果可以看出,遗传只为心理发展提供了生物前提和自然条件,其作用不能夸大,因为具有相同遗传条件的个体,因环境不同会导致其智力的一致性程度下降,这表明遗传不能完全决定个体的心理发展。

(二)成熟及其作用1、识记成熟:是指随着年龄增长自然而然出现的个体身心的成长变化。

成熟决定论:美国发展心理学家格赛尔提出了著名的成熟决定论。

他主张:(1)支配心理发展的因素有两个:成熟和学习。

其中成熟更为重要。

(2)心理发展是一个按顺序出现的过程,这个顺序与成熟的关系较大,与学习的关系较少。

(3)心理发展主要由成熟决定。

2、领会成熟的作用:1、大脑皮层机能成熟水平与心理发展的关系,大脑皮层机能成熟水平,直接决定了儿童青少年的心理发展水平与速度;2、神经系统结构和机能的发育与心理发展的关系,青少年神经系统结构与机能的成熟,为其心理发展趋于成熟奠定了基础,突出地表现在其思维发展上,已能进行抽象逻辑思维。

3、第二信号系统与心理发展的关系,第二信号系统的功能有两个,一是概括作用,二是调节作用。

随着年龄的增长,第二信号系统不断发展,两种信号系统协同活动所实现的大脑的复杂的分析和综合活动逐步形成,从而使心理的概括性和调节性不断增加,心理活动的水平也随之提高。

(三)环境及其作用1、识记环境:广义的环境主要指自然环境和社会环境。

狭义的环境主要是指教育,它是一种有目的、有计划、有系统地对个体施加影响的过程。

自然环境:不仅指人类赖以生存的土地、山川、河流,而且也指胎儿生活的环境。

在人的一生中,心理发展是一个渐进的过程,每个阶段都有其独特的心理特点和发展需求。

本章将讨论各个年龄阶段的心理发展特点,并分析其主要特点和相关的研究。

1.婴幼儿(0-2岁)婴幼儿期是人生的早期阶段,心理特点包括:-感知和认知能力:婴幼儿期的感知和认知能力正在迅速发展中,他们对于环境的感知和理解能力正在逐渐增强。

-情绪表达:婴幼儿表达情绪的方式主要通过哭泣、笑和表情等非语言的方式展示出来。

2.幼儿(3-6岁)幼儿期是个体生命中的一个重要时期,心理特点包括:-自我认同和自我意识:幼儿开始有自我意识,开始认识“我是谁”和“我能做什么”,逐渐形成自我认同。

-想象和创造力:幼儿有独立的个性和创造力,他们喜欢幻想和玩耍,善于对想象进行表达。

-社交需求:幼儿期是儿童社交能力发展的重要时期,他们需要与同龄人进行合作和交流,从中得到安全感和满足感。

-语言能力:幼儿的语言能力正在迅速发展中,他们开始学习说话和表达自己的需求和想法。

3.小学儿童(6-12岁)小学儿童期是儿童心理发展的关键时期,心理特点包括:-自尊和自我价值感:小学儿童开始形成自我价值和自尊心,对自己的能力和特长有了更明确的认识。

-学业和成就导向:小学儿童对于学习和成绩开始有更高的要求,他们追求成功和成就感。

-自主性和责任感:小学儿童开始渴望独立和自主,他们愿意承担责任并尝试新的事物和角色。

-同伴关系:小学儿童逐渐形成友谊关系,他们开始关注彼此的情感和好恶,懂得合作和共享。

4.青少年(13-19岁)青少年期是心理发展的高峰时期,心理特点包括:-自我认同和身份探索:青少年开始探索自己的身份和角色,并试图找到自己的位置和价值。

-自主和独立:青少年希望独立和自主,他们渴望决定自己的生活和做出重要的决策。

-社会和情感关系:青少年开始意识到更广泛的社会和情感关系,他们需要建立和维护友谊关系,同时也开始体验恋爱和性别认同。

-理想和抱负:青少年开始思考自己的理想和抱负,他们希望为自己的未来做出具体的规划和准备。

第三章教育与个体一、名词解释1、个体身心发展:个体从出生到成熟身体素质和心理素质所发生的有规律的变化和逐渐社会化的过程2、成熟:一般指不依靠后天经验,自然发展起来的身体和行为方面的变化。

3、最近发展区:维果斯基认为学生的发展有两种水平:一种是学生的现有水平,指独立活动时所能达到的解决问题的水平;另一种是学生可能的发展水平,也就是通过教学所获得的潜力。

两者之间的差异就是最近发展区。

4、关键期:对特定技能或行为模式的发展最敏感的时期或者做准备的时期。

5、遗传:个体从上代继承下来的生理解剖上的特点。

二、选择题1、“蓬生麻中,不扶而直;白沙在泥,与之俱黑”反映出影响人的发展的因素是( A )A、环境B、成熟C、遗传D、个体实践2、青少年身心发展的下列( D )规律决定了教育工作必须因材施教?A、顺序性B、阶段性C、不平衡性D、个别差异性3、对正常发育的儿童来说,遗传素质对其身心发展起( A ) 作用A、前提作用B、决定作用C、促进作用D、导向作用4、儿童发展整体来看,生理的成熟先于心理的成熟,体现了儿童身心发展( A )的特点。

A、顺序性B、不平衡性C、个别差异性D、阶段性5、儿童身心发展有两个高速发展期:新生儿与青春期,这是身心发展( B )规律的反映。

A、顺序性B、不平衡性C、阶段性D、个别差异性6、“有的儿童情感深沉、持久,而有的儿童则表现为奔放、热烈。

”这说明了青少年身心发展的( D )A、顺序性B、不均衡性C、可变性D、个体差异性7、教学中“拔苗助长”、“陵节而施”违背了( B )。

A、个体身心发展的顺序性规律B、个体身心发展的阶段性规律C、个体身心发展的不均衡性规律D、个体身心发展的个别差异性规律8、成熟决定论的代表人物是( A )A、格塞尔B、杜威C、华生D、霍尔9、环境决定论的代表人物是( C )A、格塞尔B、杜威C、华生D、霍尔10、美国行为主义心理学家华生:“给我一打健康的婴儿,一个由我支配的特殊的环境,让我在这个环境里养育他们,我可担保,任意选择一个,不论他父母的才干、倾向、爱好如何,他父母的职业及种族如何,我都可以按照我的意愿把他们训练成为任何一种人物—医生、律师、艺术家、大商人,甚至乞丐或强盗。

第三章发展心理学心理发展的内涵1种系发展-比较心理学,动物种系演进过程中的心理发展2种族发展-民族心理学,对处于不同历史发展阶段的各民族心理进行比较研究3个体心理-个体发展心理学,人类个体从出生到衰亡的整个过程中的心理发展,心理发展的性质:整体性,社会性,活动性,规律性。

不平衡性:人的一生全程的心理发展并不是随年龄增长而匀速前进的。

第一发展加速期:婴幼儿期第二发展加速期:少年期(青春发育期)心理发展的动因1遗传因素决定心理发展--高尔顿,家谱调查2环境因素决定心理发展--华生3遗传与环境共同决定心理发展。

同等成分,孤立存在,企图解释单独发挥作用的程度。

皮亚杰认为心理起源于动作,动作是心理发展的源泉。

影响心理发展的因素1成熟,心理发展的生理基础2经验,物理经验和数理逻辑经验3社会环境,社会互动和社会道德(儿童主动性)4平衡化班杜拉认为习得社会行为的主要方式有观察学习和替代性强化。

儿童的模仿是主动的有选择的。

应用:课代表,劳模。

维果斯基的社会文化因素决定心理发展文化历史理论。

1心理的实质:社会文化历史通过语言符号的中介而不断内化的结果2文化历史因素是儿童心理发展的源泉3教育和教学与心理发展的关系。

最近发展区思想。

教育应当走在发展的前面。

学习和知道的最佳期限。

学习和指导的最佳期限的前提和条件:1已个体的发育成熟为前提2以一定的心理技能发展为条件,最重要的是某些心理特征处在开始形成而未达到成熟之时。

心理发展的过程1连续论2阶段论3连续性和阶段性统一4心理发展的年龄阶段:以认知结构发展特点为标准;以人格特征为标准划分年龄阶段。

埃里克森-以人格结构发展特点为标准话费心理发展阶段心理社会危机“个人的需要与社会需要不相适应”,用心理社会危机来划分人格发展的阶段。

科学儿童心理学的诞生-普莱尔-1882《儿童心理》从儿童心理学到发展心理学的演变1957年,美国《心理学年鉴》,用发展心理学取代儿童心理学作为文章标题。

第二篇人的心理发展与教育怎样教人接受教育?过去对于这一问题的处理方式主要有两种:一是以教师为中心(teacher centered)的教育。

在此种教育理念支配下,教学目标的制定、教学内容的选定、教学过程各个环节和步骤的安排、作业的布置、管理措施和考评系统等都由教师控制。

传统的教育多采取这种方式,典型者如至今在中国农村还存在的工匠带徒弟,多半仍是采取这种方式。

另一是以学生为中心(student centered)的教育。

在此种教育理念的支配下,教学目标的制定、教学内容的选定、教学过程各个环节和步骤的安排、作业的布置、管理措施和考评系统等都由教师与学生共同制定,并且主要是听从学生的主张。

这主要是受西方人本主义学习理论影响后现代新兴起的一种教育理念。

人本主义的贡献之一就在于它改变了学习者是“沉默的大多数”的地位,为学习者找回了做人的尊严。

不过,教师中心论与学生中心论都没有妥善处理好教师与学生之间的关系,或是将教师置于主体地位而将学生置于被控制的地位,或是将学生置于主体地位而将教师视作学生的仆人,都未能摆脱或将教师或将学生视为手段和工具的怪圈,其结果常常会导致教育的异化,它在当代教育实践中的具体体现之一就是教育的功利化。

本书主张双主体的教育理念,其要点有二:一是,教师是一个生命主体,学生也是一个生命主体,二者在整个教育过程中平等相处,和谐相处;二是,妥善借鉴《坛经·行由品》提出的“迷时师度,悟了自度”①的思想,当学生刚学习某一门功课时,应充分发挥教师的主导作用;当学生在某一门课程的学习上已拥有了较强的自主学习能力和良好的学习习惯后,要充分发挥学生的主导作用。

妥善坚持双主体的教育理念,能够有效融会贯通上述两种教育理念的长处,而克服它们的不足之处。

在双主体教育理念的支配下,身心发展是教育实施的重要依据之一,一个不了解学生身心发展特点的教师,是不可能真正做到因材施教的,因而是一名不合格的教师。

为此,特用一章的篇幅来探讨人的心理发展与教育之间的关系。

简述个体心理发展的基本规律个体心理发展是指从出生到成年期间,在认知、情感、社会和道德等方面经历的变化和发展过程。

个体心理发展的基本规律涉及到生物学、认知、情感以及社会因素等多个方面。

一、个体心理发展的基本规律之生物学因素个体的生物学发展对其心理发展起着重要影响。

婴儿出生时具备一些天赋的认知能力,如对声音、面部表情等的敏感。

随着年龄的增长,个体的大脑逐渐成熟,神经系统得到发展,这对于学习、记忆和思考等认知过程至关重要。

个体的生理需求如饥饿、渴望等也会引发情绪的变化,进而影响其情感和行为。

二、个体心理发展的基本规律之认知因素认知发展是个体心理发展的重要方面。

根据瑞士心理学家皮亚杰提出的认知发展理论,个体的认知能力经历了不同的发展阶段。

婴儿期,个体主要以感知和运动为基础进行认知活动;幼儿期,个体开始逐渐形成概念和符号,能够进行形象思维;学龄期,个体进入具体操作阶段,能够进行逻辑思维;青春期后期及成年期,个体进入形式操作阶段,具备抽象思维和推理的能力。

个体的认知发展受到遗传、生物、社会和文化等因素的交互影响。

三、个体心理发展的基本规律之情感因素情感对于个体心理发展起着重要作用。

婴儿期,个体对主要照顾者的依恋和情感关系是其心理发展的重要基础。

随着年龄的增长,个体逐渐发展出对家庭、朋友等更为复杂的情感关系,并能够理解、表达和调节自己的情感。

情感的发展影响个体对他人的关怀、慈爱以及道德行为的形成。

四、个体心理发展的基本规律之社会因素社会因素对个体心理发展有着重要的影响。

个体从小就生活在社会环境中,通过与他人的互动和交流,获得社会经验和知识。

个体在家庭、学校和社会中逐渐学会规则、价值观和道德观念,形成自己的社会认同和角色意识。

社会支持和互动对个体的成长、自尊心和心理健康起着重要作用。