第四节醇厚的中原韵

- 格式:docx

- 大小:15.74 KB

- 文档页数:6

《醇厚的中原韵》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本次作业的目标是使学生:1. 了解中原地区音乐文化的背景与特点;2. 掌握本课时所涉及的中原韵味歌曲的旋律与节奏;3. 培养学生音乐欣赏能力,并尝试通过模仿创作表达对中原韵味的理解。

二、作业内容作业内容主要包括以下几个方面:1. 预习任务:学生需在课前通过教材和网络资源,了解中原地区的历史文化背景,包括其地理环境、历史变迁对音乐发展的影响。

2. 歌曲学习:学生需学习并熟练掌握本课时所指定的中原韵味歌曲的旋律和歌词。

要求学生通过反复听唱,感受歌曲中的节奏和韵律。

3. 节奏训练:学生需进行节奏训练,通过敲击简单节拍或使用节拍器来感受中原音乐中特有的节奏感。

4. 创作尝试:鼓励学生尝试用所学的中原韵味元素创作简短的旋律或歌词片段,以表达对中原音乐文化的理解。

三、作业要求具体作业要求如下:1. 预习任务:学生需提交一份简短的文字报告,概述对中原地区历史文化背景的理解和认识。

2. 歌曲学习:学生需录制自己演唱的歌曲视频或音频文件,并保证声音清晰,节奏准确。

3. 节奏训练:学生需提交一份记录自己节奏训练过程的简短日记或心得体会。

4. 创作尝试:学生需提交自己的创作作品,可以是旋律、歌词或完整的音乐片段,需体现出对中原韵味的理解和运用。

四、作业评价作业评价将根据以下标准进行:1. 预习任务的深度和广度;2. 歌曲学习的准确性和表现力;3. 节奏训练的认真程度和效果;4. 创作尝试的创新性和中原韵味的体现。

五、作业反馈作业反馈将采取以下方式:1. 教师将对每一份作业进行认真评阅,给出详细的评价和建议。

2. 对于表现优秀的学生,将在课堂上进行表扬,并分享其作品。

3. 对于存在问题的作业,教师将进行个别指导,帮助学生改进。

4. 学生也可就作业中的疑问和困惑向教师提问,以获得更深入的指导和帮助。

通过这样的作业设计方案,我们希望能够让学生在实践中深入了解和感受中原音乐的魅力,提高他们的音乐欣赏能力和创作能力。

《醇厚的中原韵》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本次作业设计的目标是使学生能够通过音乐课程《醇厚的中原韵》第一课时的学习,掌握中原地区传统音乐的特征与基本知识,包括其音乐风格、演奏乐器以及代表作品等,并能对所学的音乐作品进行简单的分析,加深对中原音乐文化的理解和欣赏能力。

二、作业内容作业内容主要分为以下部分:1. 课前预习:学生需自行查阅有关中原音乐的背景资料,了解中原地区的音乐历史和文化特点,并选择一首代表性的中原音乐作品进行初步的听赏与分析。

2. 课堂学习:在第一课时中,学生将通过教师的讲解和演示,系统学习中原音乐的风格特征、演奏技巧及代表作品。

学生需认真听讲,并做好课堂笔记。

3. 作品分析:学生需对所选的中原音乐作品进行深入的分析,包括作品的旋律、节奏、调式、乐器运用等方面,并撰写分析报告。

分析报告应包括作品的创作背景、风格特点以及个人听赏感受等。

4. 创作实践:学生需根据所学知识,尝试创作一段简短的中原音乐旋律或小型乐曲,以巩固所学内容。

5. 小组讨论:学生需与小组成员分享个人听赏与分析的成果,并进行小组内的交流与讨论,共同完成一份小组内的作品分析报告。

三、作业要求作业要求如下:1. 课前预习需充分,查阅的资料应准确、全面,所选音乐作品应具有代表性。

2. 课堂学习要认真听讲,做好笔记,积极参与课堂互动。

3. 作品分析报告应条理清晰,内容详实,个人听赏感受应真实、具体。

4. 创作实践应尽量体现中原音乐的风格特点,旋律与节奏应和谐、流畅。

5. 小组讨论应充分交流个人见解,共同完成小组内的作品分析报告。

四、作业评价作业评价将从以下几个方面进行:1. 预习情况:学生对预习内容的掌握程度及所选择音乐作品的代表性。

2. 课堂表现:学生在课堂上的听讲情况、互动参与度及笔记整理。

3. 作品分析报告:报告的条理性、内容的详实程度以及个人听赏感受的真实性。

4. 创作实践:作品的原创性、是否体现中原音乐风格特点以及旋律与节奏的和谐流畅度。

第四节醇厚的中原韵教学目标1、聆听《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》、《孟姜女哭长城》,感受、体验歌曲的音乐情绪,认识民歌变异性特征。

2、在感受、体验中原民歌音乐风格的基础上,认识民歌的地方风格与语言特点有密切的关系。

3、了解民歌的创作方法—鱼咬尾及起承转合四句式的结构方法。

主要教学内容1、《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》、《孟姜女哭长城》。

2、有关民歌的音乐知识。

重点和难点《沂蒙山小调》。

理解这三首民歌的地方风格。

教学方法欣赏法、谈话法、表演法等。

相关准备多媒体设备、《醇厚的中原韵》课件等。

课时安排一课时教学过程一、组织教学,师生问好。

教师演示本课课件,出示课题。

二、问题探究1、请学生说说我国中原地区的几个省份,知道哪些民歌。

2、教师点评。

中原地区主要有山东、河南、河北等省。

这里民歌丰富,地方风格相当浓郁。

三、作品鉴赏(一)《沂蒙山小调》1、引导学生阅读书本28页有关文字,教师适当补充。

20世纪40年代,抗日战争处于相持阶段。

在山东临沂地区出现了一个反动的武装组织—黄沙会。

为揭露黄沙会的反动面目,山东抗日军政大学第一分校文工团的音乐工作者,选用传统的民歌《十二月调》的旋律,填上了《打黄沙会》的歌词,很快在鲁南地区传播开来。

后来,有人将歌词做改动,删去了揭露黄沙会反动本质的内容,保留了歌颂共产党的内容,增补了赞美沂蒙风光的内容。

于是,《沂蒙山小调》这首民歌终于定型。

2、聆听歌曲。

两个版本,王世慧、彭丽媛的演唱。

让学生比较各自的风格和特点。

3、请同学谈谈感受。

4、教师点评。

王世慧的演唱采用了方言、按原来的小调44拍,在风格上表现得高亢嘹亮、粗犷豪放,乡土味颇浓。

彭丽媛唱的是这首歌的一个变体34拍。

演唱时不仅在速度上有所变化,处理得也比较细腻,在风格上显得轻快活泼、热情洋溢。

5、学唱歌曲。

6、引导学生分析歌曲结构、旋律特点。

四个乐句构成。

每个乐句两小节,除第四句外,前三句的节奏基本相同,而第四句的变化也是为了歌曲最终的稳定需要。

醇厚的中原韵教案(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第四节醇厚的中原韵一、教学目标1、聆听《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》和《孟姜女哭长城》,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和音乐风格,认识民歌的变异性特征。

2、探究这几首民歌的创作方法———鱼咬尾及起承转合四句式的结构方法,了解中原民歌的体裁、调式和音阶,认识民歌的变异性特征。

3、认识民歌与创作歌曲之间的区别,了解民歌与专业音乐创作的关系。

二、教学重点了解中原民歌的体裁、调式及“鱼咬尾”和“起承转合”的创作手法,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和音乐风格三、教学难点引导学生感受体验和理解音乐作品,掌握必要的基础知识,积极参与教学实践活动,能够初步认识民歌与创作歌曲的区别。

四、教学准备多媒体、钢琴五、教学过程(上课之前稍微复习上一节课的内容)(一)导入1.导语:同学们,上节课我们欣赏了各具特色的蒙古族、藏族和维吾尔族民歌,了解了这些民族的人民所创造的灿烂的民族文化。

今天,让我们一起走进中原大地,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和独特风格。

中原地处太行山以南,燕山以南,黄河下游,以华北中原为主,温带气候,受季风影响。

(二)教授新课1、我们首先来欣赏一首在全国广为流传的山东民歌——《沂蒙山小调》(听彭丽媛和王世慧的版本,比较不同之处)(1)带问题欣赏【1】两首的不同之处是什么?答:王世慧采用方言、按原小调的4/4拍演唱,在风格上表现得高亢嘹亮、粗犷豪放、乡土味颇浓。

其二是由彭丽媛演唱的。

她唱的是这首歌的一个变体3/4拍,演唱时不仅在速度上有所变化,处理得也比较细腻,在风格上显得轻快活泼、热情洋溢。

【2】体验感受歌曲的音乐情绪。

答:旋律舒展、感情奔放。

【3】全曲分析歌曲有几个乐句?答:带有山歌的风格四个乐句。

【4】一个乐句有几个小节?答:一个乐句两个小节。

【5】你能发现前三个乐句中在创作手法上有什么特点吗?答:采用了鱼咬尾的创作方法(简单介绍鱼咬尾的特点)(2)这首民歌的结构形式起、承、转、合四句式的结构方法起音乐主题的呈示。

《醇厚的中原韵》作业设计方案(第一课时)一、作业目标:1. 学生对中国民族音乐中的中原文化有更深入的了解和认识;2. 通过作业,培养学生的音乐欣赏和创作能力;3. 提高学生的音乐素养和审美能力。

二、作业内容:1. 欣赏作业:学生需要欣赏一首以“醇厚的中原韵”为主题的中原民族音乐作品,可以是传统民歌、器乐曲或戏曲选段等。

要求学生在欣赏过程中,记录下自己的感受和体会,并尝试用自己的语言描述音乐所表达的情感和意境。

2. 创作作业:学生需要结合自己的理解和感受,创作一首以“醇厚的中原韵”为主题的短诗或短文,用以表达对中原文化的理解和感受。

要求学生在创作过程中,尽可能地融入自己的情感和思考,并尝试从不同的角度和层次去展现中原文化的魅力。

3. 课堂分享:学生在完成作业后,需要在课堂上与同学们分享自己的感受和体会,交流自己的创作心得和体验,相互学习,共同进步。

三、作业要求:1. 作业完成后,学生需要提交录音或视频文件(用于欣赏作业),以及自己的创作作品(诗歌、散文等);2. 提交的作业需要按照要求进行排版和整理,以便于教师的评价和反馈;3. 学生在完成作业的过程中,需要积极思考,认真探索,深入挖掘中原文化的内涵和魅力;4. 鼓励学生在课堂上积极发言,大胆表达自己的观点和想法,锻炼自己的口头表达能力和沟通技巧。

四、作业评价:1. 教师根据学生的作业完成情况进行评价,包括欣赏作业的感受、创作作品的水平等;2. 教师将学生的作业完成情况纳入期末成绩评价体系,作为对学生音乐素养的综合评价之一;3. 教师将根据学生的课堂表现和反馈情况,给予针对性的指导和建议,帮助学生更好地理解和掌握中原文化的内涵和魅力。

五、作业反馈:1. 学生可以通过网络平台或邮件等方式向教师反馈自己的作业完成情况和问题,提出自己的意见和建议;2. 教师将及时给予反馈和指导,帮助学生更好地解决作业中的问题和困难,提高自己的音乐素养和能力。

通过本次作业设计,学生不仅可以深入了解中原文化的内涵和魅力,还可以通过欣赏和创作等多种方式锻炼自己的音乐欣赏和创作能力,提高自己的音乐素养和审美能力。

高中音乐教案-第四节-醇厚的中原韵一、教学目标1.了解中原地区的音乐发展历史和特点。

2.学会演奏中原地区的传统乐器。

3.了解中原地区的歌曲和舞蹈的风格和特点。

4.学会欣赏和分析中原地区的音乐作品。

二、教学内容1.中原地区的音乐历史和特点。

2.中原地区的传统乐器演奏。

3.中原地区的歌曲和舞蹈风格和特点。

4.中原地区的音乐作品欣赏和分析。

三、教学过程1. 中原地区的音乐历史和特点中原地区的音乐历史悠久,有着丰富的文化和历史积淀。

中原地区音乐的特点是醇厚、稳重、朴实、典雅。

主要表现在旋律上,如《大风歌》、《红梅赞》等等。

同时,中原地区也有独具特色的舞蹈和器乐,如《秧歌》、《二泉映月》等等。

2. 中原地区的传统乐器演奏中原地区的传统乐器有很多种,如琵琶、古琴、扬琴、二胡、笛子等等。

其中,我们主要学习琵琶和二胡的演奏技巧和基本乐曲。

通过学习和练习,让学生了解中原地区乐器的特点和韵味。

3. 中原地区的歌曲和舞蹈风格和特点中原地区的歌曲和舞蹈风格多样,如秧歌、花鼓戏、绕口令歌、敬酒歌等等。

这些作品表现了中原地区农民的生产、生活和情感,是中原地区文化瑰宝中的一部分。

通过学习和欣赏这些作品,让学生了解中原地区的文化和传统。

4. 中原地区的音乐作品欣赏和分析展示中原地区的音乐作品,让学生了解其音乐特点和风格,并分析其中的乐曲结构、旋律和节奏。

同时,也让学生分析该作品反映的文化内涵和历史背景。

通过欣赏和分析,让学生深入了解中原地区音乐的内涵和魅力。

四、教学评价通过课堂学习和互动,让学生了解中原地区音乐所包含的文化内涵和特点,掌握中原地区传统乐器的演奏技巧和基本乐曲,并能够欣赏和分析中原地区的音乐作品。

同时,通过师生互动的评价方式,检测学生的学习效果和掌握程度,以此为基础激励学习兴趣和积极性。

五、教学延伸与中原地区音乐相关的延伸学习可包括以下方面:•了解中原地区的历史文化和民间传说。

•实地体验中原地区的自然和人文景观。

《醇厚的中原韵》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 学生对河南豫剧有更深入的了解,感受其独特的音乐风格和韵味。

2. 通过作业,提高学生的音乐鉴赏能力和表演技巧。

3. 培养学生的团队合作精神和创新能力。

二、作业内容1. 观看一部河南豫剧的经典片段,记录其中的音乐、唱腔和表演技巧,并与同学分享。

2. 结合所观看的片段,自行选择一段有代表性的豫剧唱腔,模仿并录音(如果有条件,可使用专业的录音设备),并在课堂上进行展示。

3. 分组完成一份以“醇厚的中原韵”为主题的宣传海报设计,要求突出豫剧的特点,并运用相关的音乐元素。

4. 每位同学撰写一篇关于豫剧的短文,阐述自己对豫剧的理解和感受,字数不少于150字。

三、作业要求1. 作业内容需真实、客观,符合课程要求。

2. 独立完成各项作业,禁止抄袭和作弊。

3. 小组合作需体现团队协作精神,共同参与设计和制作。

4. 提交的作业应按照要求规范,确保质量。

四、作业评价1. 评价标准:作业质量、参与程度、团队协作、创新性等。

2. 评价方式:学生自评、小组互评、教师评价相结合。

3. 评价结果将作为平时成绩的依据之一,以激励学生更加积极地参与音乐课程的学习。

五、作业反馈1. 学生完成作业后,将作业提交至教师指定的平台或邮箱。

2. 教师将在课堂上对作业进行点评,指出优点和不足,提出改进建议。

3. 学生可根据教师的反馈进行修改和完善,进一步提高自己的音乐素养。

4. 鼓励学生在课后与教师进行交流,就作业中的问题和疑惑进行咨询,以便更好地理解和掌握音乐知识。

通过本次作业的设计,旨在让学生通过观看豫剧经典片段、模仿唱腔、设计宣传海报以及撰写短文等多种方式,深入了解和感受河南豫剧的独特魅力,同时提高自身的音乐鉴赏能力和表演技巧。

作业要求明确,评价方式客观公正,旨在激励学生更加积极地参与音乐课程的学习。

在作业反馈部分,学生可以通过提交作业、听取教师点评、修改完善以及与教师交流等方式,获得有益的反馈和建议,从而更好地理解和掌握音乐知识。

一、教学目标1、聆听《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》、《孟姜女哭长城》,感受、体验中原民歌的韵味和音乐风格。

2、在感受、体验中原民歌音乐风格的基础上,认识民歌的地方风格与语言特点二、教材分析《沂蒙山小调》又名《沂蒙山好风光》,是一首带有山歌风味的小调,最初流传在山东临沂地区,后传遍全国。

20世纪40年代,抗日战争正处于相持阶段。

在山东沂蒙地区出现了一个一再与抗日武装为敌的反动武装组织——黄沙会。

为了揭露黄沙会的反动面目,山东抗日军政大学第一分校文工团的音乐工作者,选用传统民歌《十二月调》的旋律,填上《打黄沙会》的歌词,歌曲很快在鲁南地区传播开来。

后来,有人将《打黄沙会》的歌词改为赞美沂蒙风光的内容,歌名定为《沂蒙山小调》。

《沂蒙山小调》由四个乐句构成。

每个乐句两小节。

除了第四乐句外,前三句的节奏基本相同,而第四乐句的变化也是为了歌曲最终的稳定需要。

因此,其结构形式工整、严谨,具有方整性的特征。

从音乐的逻辑上看,每个乐句的尾部都有一个依势下行的拖腔,并且四句拖腔的结音依次收束在re、do、la、sol这四个音上。

这种运行方式,不仅加强了旋律的歌唱性,更确立了旋律发展中“起-承-转-合”的功能地位。

这首歌曲,在音响资源中提供了两个演唱版本。

其一是由王世慧演唱的。

她采用方言、按原小调的四四拍演唱,在风格上表现得高亢嘹亮、粗犷豪放,乡土味颇浓。

其二是由彭丽媛演唱的是这首歌的一个变体(三四拍)。

演唱时不仅在速度上有所变化,处理得也比较细腻,在风格上显得轻快活泼,热情洋溢。

王大娘钉缸在河南昌邓县、息县、商城、固始一带,流行着一种民间歌舞形式——地花鼓。

这种地花鼓多由一旦一丑合作表演。

其演唱内容多为北方各地流传的生活小调。

《王大娘钉缸》就是其中颇具代表性的一首歌舞曲。

地花鼓之所以受到广大老百姓的喜爱,一来是因为它真实地反映人民群众的生活,表现了老百姓的真实情感和对生活的现实性追求;二来是它的表演形式生动活泼,诙谐幽默,富于亲切感。

石泉中学课时教案科目:音乐欣赏授课时间:第 4 周星期一单元(章节)课题第二单元多彩的民歌本节课题第四节醇厚的中原韵课标要求通过欣赏《沂蒙山小调》和《孟姜女哭长城》两首民歌,可以培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力,形成良好的人文素养,为学生终身喜爱音乐、学习音乐、享受音乐奠定良好的基础。

学科素养目标审美感知:认识民歌的地方风格与生产劳动、语言特点有密切关系,民歌的地方风格突出地表现在歌曲的节拍、节奏、调式等因素上。

艺术表现:引导学生感受、体验中原民歌的醇厚韵味和音乐风格。

文化理解:认识民歌与创作歌曲之间的区别,了解中原民歌的风格特征。

教学重难点重点:通过聆听,让学生感受、体验音乐情绪。

在鉴赏音乐中使学生初步了解民歌的地方风格特征和民歌的流传变异性。

难点:从聆听音乐作品中分析出民歌与创作歌曲之间的关系。

学习了解民歌的创作方法:“鱼咬尾”即“起——承——转——合”四句式的结构形式。

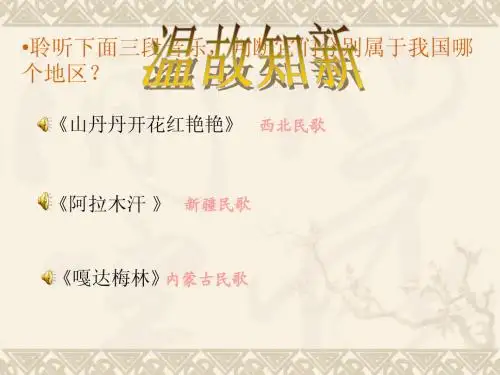

提炼的课题通过欣赏《沂蒙山小调》和《孟姜女哭长城》两首民歌,可以培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力,形成良好的人文素养,为学生终身喜爱音媒体应用分析表知识点媒体内容与形式使用方式媒体来源鱼咬尾地花鼓音频、聆听学唱讲解、示范、举例、概括、讨论、自制、下载视频、聆听比较聆听模仿赏析对比网络教学过程教学反思1、导语部分:同学们,上节课我们欣赏了各具特色的蒙古族、藏族和维吾尔族民歌,了解了这些民族的人民所创造的灿烂文化。

今天,让我们一起走进中原大地,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和独特风格。

中原地处太行山以南,燕山以南,黄河下游,以华北中原为主,温带气候,受季风影响。

让我们首先来了欣赏一首在全国广为流传的山东民歌——《沂蒙山小调》。

(我会让学生带着以下两个问题,欣赏后谈感受)这首民歌表现了怎样的思想内容和情绪? 2.前句的最后一个音就是后句开头的音,在音乐的创作中叫做什么?先进行分组讨论,然后我来总结:乐句间同音相连,是我国音乐创作中的手法“鱼咬尾”,这首新民歌虽标为“小调”,但由于其旋律舒展,感情奔放,而带有明显的山歌风格。

第四节醇厚的中原韵一.教学目标1、聆听《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》和《孟姜女哭长城》,感受、体验歌曲的音乐情绪,认识民歌的变异性特征。

2 在感受、体验中原民歌音乐风格的基础上,认识民歌的地方风格与生产劳动、语言特点有密切关系,民歌的地方风格突出地表现在歌曲的节拍、节奏、调式等因素上。

3、探究这几首民歌的创作方法——鱼咬尾及起承转合四句式的结构方法。

4、探究这几首民歌与创作歌曲之间的区别以及专业音乐创作与民歌间的关系。

二.重点难点教学重点:1、通过音乐要素(节奏、旋律、速度、力度等)去分析《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》和《孟姜女哭长城》,感受、体验歌曲的音乐情绪,认识民歌的变异性特征。

2、探究这几首民歌的创作方法——鱼咬尾及起承转合四句式的结构方法,民族和地区语音语调对民歌的影响。

3、引导学生探究民歌与创作歌曲之间的区别以及民歌存在的实用性。

教学难点:1、探究这几首民歌的创作方法——鱼咬尾及起承转合四句式的结构方法。

2、通过创作歌曲的分析,让学生知道民歌存在的价值。

三.教学过程活动1【导入】课前导入一课前播放江苏民歌《茉莉花》与河北民歌《茉莉花》对比江苏:婉转抒情细腻的河北:明快爽朗直接问题:为什么南北方的民歌有如此打的差别?(生产劳动语言特点等)中原地区是指以河南为核心的黄河中下游的广大地区,是中华文明的发源地,被古代华夏民族视为天下的中心,历史悠久文化繁荣。

活动2【讲授】新课讲授二新课山东民歌《沂蒙山小调》王世慧版1 问题:1)歌曲有什么样的特点?(旋律节奏语言等分析)2)歌曲表达了怎样的感情?(赞美家乡喜迎丰收情感等)3)歌曲可以分成几个小乐句?学生跟钢琴跟唱歌曲旋律体会,判断分析 (一段体 4个乐句)4)歌曲的节奏如何?有什么联系吗?(4/4拍子前三句节奏基本相同)5)再次跟钢琴演唱歌曲旋律,分析体会歌曲的功能发展,起-承-转-合的功能走向(从文学故事的发展走向进行引导学生通俗易懂)2 聆听《沂蒙山小调》彭丽媛版师对比聆听从音色速度拍子情绪上寻找歌曲分格上的异同(音色更加圆润艺术化的处理速度上一段比一段快有4拍子变成3拍子风格上轻快活泼热情洋溢)第三次加歌词演唱体会每个乐句的句尾运动了“拖腔”的手法有利于歌曲的向前发展,更具有推动力第四遍演唱歌曲的旋律,寻找每个乐句的最后一个音和第二乐句开头音的联系,讲解“鱼咬尾”的创作手法并举例说明“二泉映月”。

《醇厚的中原韵》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 理解并感受中原音乐的独特韵味和丰富内涵。

2. 提高学生对音乐鉴赏的能力,培养音乐审美情趣。

3. 通过对中原音乐的了解,增强学生对中华文化的认同感和自豪感。

二、教学重难点:1. 教学重点:引导学生通过聆听、分析、讨论等方式,深入理解中原音乐的风格特点。

2. 教学难点:如何让学生把握中原音乐的独特韵味,并通过对比不同的音乐形式,加深对中原音乐的理解。

三、教学准备:1. 准备相关的中原音乐音频和视频素材。

2. 准备讨论问题和案例,引导学生深入思考。

3. 提前布置学生预习相关中原音乐的知识。

4. 准备好教室、音响等教学设备。

四、教学过程:(一)导入1. 播放一段流行歌曲,请学生辨别曲风。

2. 讨论:什么是流行音乐?它有什么特点?3. 引入本课主题——民族音乐,介绍民族音乐的概念和特点。

(二)欣赏《二泉映月》1. 播放《二泉映月》,请学生感受乐曲的旋律和情感。

2. 介绍阿炳的生平,以及这首曲子的创作背景。

3. 再次播放乐曲,请学生尝试跟着哼唱。

4. 引导学生讨论这首曲子的音乐特点和风格,并尝试分析其音乐元素。

(三)欣赏民歌《茉莉花》1. 播放《茉莉花》民歌,请学生感受其旋律和特点。

2. 介绍《茉莉花》民歌的起源和流传情况。

3. 请学生尝试跟着哼唱这首民歌。

4. 引导学生讨论这首民歌的音乐特点和风格,并尝试分析其音乐元素。

(四)感受中原韵味1. 播放一段带有浓郁中原韵味的音乐,请学生感受其中的特点。

2. 引导学生讨论中原音乐的特点,如旋律、节奏、音色等。

3. 布置任务:尝试运用所学知识和技能,创作一首具有中原韵味的音乐作品。

(五)小结1. 总结本课所学知识,强调民族音乐的特点和价值。

2. 鼓励学生在日常生活中多欣赏、多学习民族音乐,传承和发扬民族文化。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标:1. 学生能够理解和欣赏中国民族音乐中的豫剧元素,感受其独特的韵味和音乐魅力。

第四节醇厚的中原韵

一、教学目标

1、聆听《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》和《孟姜女哭长城》,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和音乐风格,有进一步学习的愿望。

2、探究这几首民歌的创作方法———鱼咬尾及起承转合四句式的结构方法,了解中原民歌的体裁、调式和音阶,认识民歌的变异性特征。

3、认识民歌与创作歌曲之间的区别,了解民歌与专业音乐创作的关系。

二、教材分析

《沂蒙山小调》又名《沂蒙山好风光》,是一首带有山歌风味的小调,最初流传在山东临沂地区,后传遍全国。

20世纪40年代,抗日战争正处于相持阶段。

在山东沂蒙地区出现了一个一再与抗日武装为敌的反动武装组织——黄沙会。

为了揭露黄沙会的反动面目,山东抗日军政大学第一分校文工团的音乐工作者,选用传统民歌《十二月调》的旋律,填上《打黄沙会》的歌词,歌曲很快在鲁南地区传播开来。

后来,有人将《打黄沙会》的歌词改为赞美沂蒙风光的内容,歌名定为《沂蒙山小调》。

《沂蒙山小调》由四个乐句构成。

每个乐句两小节。

除了第四乐句外,前三句的节奏基本相同,而第四乐句的变化也是为了歌曲最终的稳定需要。

因此,其结构形式工整、严谨,具有方整性的特征。

从音乐的逻辑上看,每个乐句的尾部都有一个依势下行的拖腔,并且四句拖腔的结音依次收束在re、do、la、sol这四个音上。

这种运行方式,不仅加强了旋律的歌唱性,更确立了旋律发展

中“起-承-转-合”的功能地位。

这首歌曲,在音响资源中提供了两个演唱版本。

其一是由王世慧演唱的。

她采用方言、按原小调的四四拍演唱,在风格上表现得高亢嘹亮、粗犷豪放,乡土味颇浓。

其二是由彭丽媛演唱的是这首歌的一个变体(三四拍)。

演唱时不仅在速度上有所变化,处理得也比较细腻,在风格上显得轻快活泼,热情洋溢。

王大娘钉缸在河南昌邓县、息县、商城、固始一带,流行着一种民间歌舞形式——地花鼓。

这种地花鼓多由一旦一丑合作表演。

其演唱内容多为北方各地流传的生活小调。

《王大娘钉缸》就是其中颇具代表性的一首歌舞曲。

地花鼓之所以受到广大老百姓的喜爱,一来是因为它真实地反映人民群众的生活,表现了老百姓的真实情感和对生活的现实性追求;二来是它的表演形式生动活泼,诙谐幽默,富于亲切感。

《王大娘钉缸》彩用了上下句的结构形式写成。

从整体上看,上下句均为6个小节,彼此呼应,显得工整平衡。

如果从上下句的局部看,它们的唱词与衬词部分,明显地增强了歌曲的明快、轻松,诙谐和的色彩。

从旋律的运行逻辑上看,上句的歌词部分,结音落在徵(sol)音上,其衬词部分,结音落在商(re)音上,给人以不稳定的感觉;下句的歌词部分,结音落在宫(do)音上,明显地产生了发展下行的动力需要,其衬词部分,结音回到调式主音——徵(sol)音上,给人以完满结束的感觉。

这首歌曲的旋律,成为《好汉歌》的创作素材。

这在一定程度上说明了民歌乃是作曲家的创作源泉之一。

孟姜女哭长城孟姜女的故事家喻户晓。

它深刻地揭露了封建社会残酷的徭役制度带给普通老百姓的只能是痛苦的生活和悲惨的命运。

《孟

姜女》这首歌产生之源头本在江苏。

它的歌词采用了“四季体”的写法。

其内容概括简练。

歌曲的旋律情绪压抑而悲伤。

流传到河北以后,发生了“同体”性的变异。

歌词以“十二月体”为基础,故事内容显得翔实而细致,而歌曲旋律则在江苏民歌的原有基础上“加花”装饰,显得更加婉转、绵延不断。

这种“同体变异”的现象,可以让人们明显地看到:专业的或半专业的民间艺人进行了艺术上的再加工和再创造。

与《沂蒙山小调》相比,《孟姜女哭长城》这首歌也采用了“起承转合”的四句式结构。

但是《孟姜女哭长城》的四句,采用了“商-徵-羽—徵”的结音顺序。

徵音的两次出现,都有一定的稳定感觉。

所以,它更多地保留了两句式向四句式过渡的痕迹。

而《沂蒙山小调》的四个结音,是按“商—宫—羽—徵”的逻辑顺序发展的。

它更明显地表现了“起承转合”四句式的结构形态。

三、教学重点

了解中原民歌的体裁、调式及“鱼咬尾”和“起承转合”的创作手法,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和音乐风格。

四、教学过程

导语:同学们,上节课我们欣赏了各具特色的蒙古族、藏族和维吾尔族民歌,了解了这些民族的人民所创造的灿烂的民族文化。

今天,让我们一起走进中原大地,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和独特风格。

中原地处太行山以南,燕山以南,黄河下游,以华北中原为主,温带气候,受季风影响。

我们首先来了解、欣赏一首在全国广为流传的山东民歌——《沂

蒙山小调》。

授新课:1、《沂蒙山小调》

(1)、简介山东民歌《沂蒙山小调》。

提问:这首民歌表现了怎样的思想内容和情绪?由几个乐句构成?是什么调式?提问:前句的最后一个字就是后句开头的字,在文学创作中叫作什么?

(2)欣赏《沂蒙山小调》(由王世慧演唱),学生带着问题欣赏后谈感受。

提示:乐句间同音相连,是我国音乐创作中手法“鱼咬尾”,这首新民歌虽标为“小调”,但由于其旋律舒展,感情奔放,而带有明显的山歌风格。

提示:这首民歌创作采用了“起—承—转—合”四句式的结构方法。

(3)欣赏彭丽媛演唱的《沂蒙山小调》。

提问:与王世慧演唱的版本有什么不同?在节拍、语言、速度、伴奏和风格方面作一比较。

2、河南民歌《王大娘钉缸》

(1)、哼唱河南民歌《王大娘钉缸》的旋律。

提问:《王大娘钉缸》的旋律与哪首影视歌曲的旋律有相似之处?歌曲是什么调式?(2)、欣赏河南民歌《王大娘钉缸》,说说用什么乐器伴奏?谈谈听后感受。

(3)、聆听《好汉歌》,与《王大娘钉缸》的旋律进行比较,初步认识:①、民歌与创作歌曲之间的差别:在于不受某种专业作曲技法的支配,是劳动人民自发的口头创作;其旋律和歌词并非固定不变,在长期的流传过程中会不断地得到加工而有所发展及变化;不借助于记谱法,而主要依*人民群众口耳相传;不体现作曲者的个性特

征,但具有鲜明的民族风格和地方风格。

②专业音乐创作与民歌之间的关系。

《王大娘钉缸》的旋律是《好汉歌》的创作素材,在一定程度上说明民歌仍然是作曲家的创作源泉之一。

3、河北民歌《孟姜女哭长城》孟姜女的故事家喻户晓。

它深刻地揭露了封建社会残酷的徭役制度带给老百姓的只能是痛苦的生活和悲惨的命运。

(1)、请学生讲述《孟姜女》的故事。

(2)随录音哼唱江苏民歌《孟姜女》片段,初步感受歌曲的情绪。

提问:《孟姜女》这首歌如何划分乐句?它的前一句句尾与后一句的句头是怎样衔接的?这种旋律发展手法叫什么?

(3)聆听河北民歌《孟姜女哭长城》,提问:河北民歌《孟姜女哭长城》的旋律、伴奏和演唱风格有什么特点?提问:比较江苏民歌《孟姜女》的旋律,与河北民歌《孟姜女哭长城》的旋律有何异同?想一想为什么会发生这样的变化?河北民歌《孟姜女哭长城》产生的源头本在江苏,歌曲的旋律情绪压抑而悲伤。

流传到河北以后,旋律在江苏民歌的原有基础上“加花”装饰,发生了“同体”性的变异,这就是民歌的变异性特征。

提醒学生注意每句的落音,进一步认识、探究“起承转合”四句式的民间音乐创作方法。

4、师生共同归纳民歌的音乐特点和中原地区民歌的音乐特征(1)民歌在音乐上都具有本民族本地区的风格特色,民歌的旋律与该民族、该地区的语言密切结合,因而最容易在本地区流传。

某民族或某地区的民歌,其音乐特点常在音阶、调式或节拍等方面明显地表现出来。

民歌的节拍、节奏形式十分丰富,而且与生活情致、生产劳动关系密切,民歌的曲式结构一般都比较短小,篇幅长的歌词常用同一旋律不断作反复。

(2)中原地区民歌的音乐特征:体裁:小调最丰富;调式:徴、调式最多、其次是宫调式;音阶:六声、七声为多。

5、拓展与探究

(1)、第2题、第3题已在前面学习、欣赏中结合完成。

(2)在第1题、第4题、第5题中根据自己选择完成其中两道题。

(3)一起完成第5题。

(可根据学生实际情况,只完成“鱼咬尾”的创作方法,或采用老师给节奏,学生创作旋律的方式,适当降度)。