诗经七月教学文稿

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:26

诗经七月诗经七月【七月】七月流火,九月授衣。

一之日觱发,二之日栗烈。

无衣无褐,何以卒岁?三之日于耜,四之日举趾。

同我妇子,馌彼南亩。

田畯至喜。

七月流火,九月授衣。

春日载陽,有鸣仓庚。

女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。

春日迟迟,采蘩祁祁。

女心伤悲,殆及公子同归。

七月流火,八月萑苇。

蚕月条桑,取彼斧斨。

以伐远扬,猗彼女桑。

七月鸣鵙,八月载绩。

载玄载黄,我朱孔陽,为公子裳。

四月秀葽,五月鸣蜩。

八月其获,十月陨萚。

一之日于貉,取彼狐狸,为公子裘。

峻之日其同,载缵武功。

言私其豵,献豣于公。

五月斯螽动股,六月莎鸡振羽。

七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀,入我床下。

穹窒熏鼠,塞向墐户。

嗟我妇子,曰为改岁,入此室处。

六月食郁及薁,七月亨葵及菽。

八月剥枣,十月获稻。

为此春酒,以介眉寿。

七月食瓜,八月断壶,九月叔苴,采荼薪樗。

食我农夫。

九月筑场圃,十月纳禾稼。

黍稷重穋,禾麻菽麦。

嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功。

昼尔于茅,宵尔索綯,亟其乘屋,其始播百谷。

峻之日凿冰冲冲,三之日纳于凌陰。

四之日其蚤,献羔祭韭。

九月肃霜,十月涤场。

朋酒斯飨,曰杀羔羊,跻彼公堂。

称彼兕觥:万寿无疆!注释:1、流:落下。

火:星名,又称大火。

2、授衣:叫妇女缝制冬衣。

3、一之日:周历一月,夏历十一月。

以下类推。

觱发:寒风吹起。

4、栗烈:寒气袭人。

5、褐:粗布衣服。

6、卒岁:终岁,年底。

7、于:为,修理。

耜:古代的一种农具。

8、举趾:抬足,这里指下地种田。

9、馌:往田里送饭。

南亩;南边的田地。

10、田畯:农官。

喜:请吃酒菜。

11、载陽;天气开始暖和。

12、仓庚:黄鹏。

13、懿筐:深筐。

14、遵:沿着。

微行:小路。

15、蘩:白蒿。

祁祁:人多的样子。

16、公子:诸侯的女儿。

归:出嫁。

17、萑苇:芦苇。

18、蚕月:养蚕的月份,即夏历三月。

条:修剪。

19、斧斨:装柄处圆孔的叫斧,方孔的叫斨。

20、远扬:向上长的长枝条。

21、猗:攀折。

女桑:嫩桑。

22、鵙:伯劳鸟,叫声响亮。

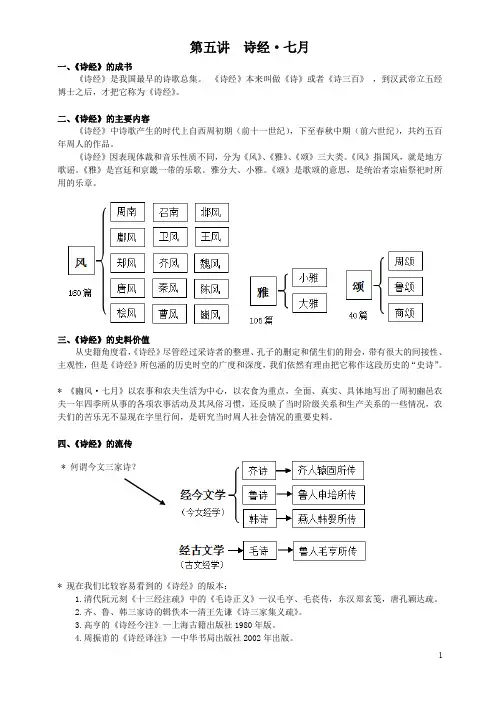

第五讲诗经·七月一、《诗经》的成书《诗经》是我国最早的诗歌总集。

《诗经》本来叫做《诗》或者《诗三百》,到汉武帝立五经博士之后,才把它称为《诗经》。

二、《诗经》的主要内容《诗经》中诗歌产生的时代上自西周初期(前十一世纪),下至春秋中期(前六世纪),共约五百年周人的作品。

《诗经》因表现体裁和音乐性质不同,分为《风》、《雅》、《颂》三大类。

《风》指国风,就是地方歌谣。

《雅》是宫廷和京畿一带的乐歌。

雅分大、小雅。

《颂》是歌颂的意思,是统治者宗庙祭祀时所用的乐章。

三、《诗经》的史料价值从史籍角度看,《诗经》尽管经过采诗者的整理、孔子的删定和儒生们的附会,带有很大的间接性、主观性,但是《诗经》所包涵的历史时空的广度和深度,我们依然有理由把它称作这段历史的“史诗”。

* 《豳风·七月》以农事和农夫生活为中心,以衣食为重点,全面、真实、具体地写出了周初豳邑农夫一年四季所从事的各项农事活动及其风俗习惯,还反映了当时阶级关系和生产关系的一些情况,农夫们的苦乐无不显现在字里行间,是研究当时周人社会情况的重要史料。

四、《诗经》的流传* 何谓今文三家诗?* 现在我们比较容易看到的《诗经》的版本:1.清代阮元刻《十三经注疏》中的《毛诗正义》—汉毛亨、毛苌传,东汉郑玄笺,唐孔颖达疏。

2.齐、鲁、韩三家诗的辑佚本—清王先谦《诗三家集义疏》。

3.高亨的《诗经今注》—上海古籍出版社1980年版。

4.周振甫的《诗经译注》—中华书局出版社2002年出版。

【《豳风·七月》】本文选自《十三经注疏》本《毛诗正义·豳风》。

豳(bīn),亦作邠,商周地名。

《七月》八章八十八句,是《国风》中第一长篇农事诗。

全诗以四言为主,各章或为农夫所唱,或为农妇所咏,叙事、抒情相结合,民歌特点十分明显,是豳地农民的作品。

【夏商周三代历法的“三正”问题】月建子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥周历正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月春夏秋冬殷历十二月正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十二月冬春夏秋冬夏历十一月十二月正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月冬春夏秋冬。

国风·豳风·七月《··七月》是《》中的一首诗。

是一首的民歌。

此诗反映了周代早期的农业生产情况和农民的日常生活情况,不仅有重要的历史价值,也是一首杰出的叙事兼抒情的名诗。

全诗共分为八章。

第一章从岁寒写到春耕开始;第二章写妇女蚕桑;第三章写布帛衣料的制作;第四章写猎取野兽;第五章写一年将尽,为自己收拾屋子过冬;第六章写采藏果蔬和造酒,这都是为公家的,为自己采藏的食物是瓜瓠麻子苦菜之类;第七章写收成完毕后为公家做修屋或室内工作,然后修理自家的茅屋;末章写凿冰的劳动和一年一次的年终燕饮。

全诗围绕着一个“苦”字,按照季节的先后,从年初写到年终,从种田养蚕写到打猎凿冰,反映了一年四季多层次的工作面和高强度的劳动,语言朴实无华,完全是用铺叙的手法写成的,语调凄切清苦,仿佛是在哭吟着一部沉重的历史。

七月流火,九月授衣。

一之日觱发,二之日栗烈。

无衣无褐,何以卒岁。

三之日于耜,四之日举趾。

同我妇子,馌彼南亩,田畯至喜。

七月流火,九月授衣。

春日载阳,有鸣仓庚。

女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。

春日迟迟,采蘩祁祁。

女心伤悲,殆及公子同归。

七月流火,八月萑苇。

蚕月条桑,取彼斧斨,以伐远扬,猗彼女桑。

七月鸣鵙,八月载绩。

载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。

四月秀葽,五月鸣蜩。

八月其获,十月陨箨。

一之日于貉,取彼狐狸,为公子裘。

二之日其同,载缵武功,言私其豵,献豜于公。

五月斯螽动股,六月莎鸡振羽,七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。

穹窒熏鼠,塞向墐户。

嗟我妇子,曰为改岁,入此室处。

六月食郁及薁,七月亨葵及菽,八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿。

七月食瓜,八月断壶,九月叔苴,采茶薪樗,食我农夫。

九月筑场圃,十月纳禾稼。

黍稷重穋,禾麻菽麦。

嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功。

昼尔于茅,宵尔索綯。

亟其乘屋,其始播百谷。

二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。

四之日其蚤,献羔祭韭。

九月肃霜,十月涤场。

《诗经?七月》教学之管见作者简介:魏琴(1965.07—),女,河北宣化人,宣化科技职业学院中学高级教师,学士,研究方向:语言文学摘要:本文针对在教学《七月》中遇到的诗句“九月授衣”“同我妇子”“女心伤悲,殆及公子同归”的理解提出自己的观点,并对《七月》诗的作者问题也谈了个人的看法关键词:诗经教学;诗句理解《七月》是国风中的精华,也是《诗经》最为著名的篇章之一。

全诗共八章八十八句,是诗经中最长的一篇,它全面地反映了周朝早期豳地的农业生产情况特别是反映了当时的生产关系和农奴充满血泪的艰苦生活,是那个时代社会的一个缩影,从中可以清楚地看到当时劳动人民无休止地劳动,而仍过着衣无着的悲惨生活。

暴露了西周初年的社会关系,如实地记述了当时的社会状况,具有较高的史料价值,为更准确地理解诗所反映的内容,笔者在这里对该诗的部分关键性语句的解释以及该诗的作者谈一点个人的浅见。

一、关于几个关键性语句的解释1.“九月授衣”的解释高亨《诗经今注》中说:“授衣,是拿衣服给人穿。

农奴的衣服由奴隶主发给”。

而朱熹的《诗集注》释为“九月霜降始寒,而蚕绩之功亦成。

故授人以衣,使御寒也。

”此说法和《毛诗》所言“九月霜始降,妇功成,可以授衣矣”如出一辙,究竟授衣给谁,均没有给出明确的解释。

如果是像高亨所言,由奴隶主授衣于农奴,那农奴们为什么还会有“无衣无褐,何以卒岁”之悲叹呢?张启成在《的作者及其思想》一文中这样说:“‘九月授衣’几句,该作这样的理解,九月里该缝制冬衣了,否则冬月北风其凉,腊月寒气刺骨,农夫们无衣无,又怎么度过一冬呢?”这显然是所谓的“家臣说”的观点。

实际上,在半奴隶半封建社会里,农奴受着双重压迫,而生产资料的占有者农奴主是极其残忍的,根本不可能那样设身处地地考虑农奴们的温饱问题。

因而这种解释更是近于荒唐。

我们常讲,理解文章中的字句应做到“字不离句,句不离篇”,按这种办法去理解“九月授衣”,要比其它几家的解释更切合诗的意旨。

《诗经?七月》教学之管见《诗经?七月》教学之管见作者简介:魏琴(1965.07—),女,河北宣化人,宣化科技职业学院中学高级教师,学士,研究方向:语言文学摘要:本文针对在教学《七月》中遇到的诗句“九月授衣”“同我妇子”“女心伤悲,殆及公子同归”的理解提出自己的观点,并对《七月》诗的作者问题也谈了个人的看法关键词:诗经教学;诗句理解《七月》是国风中的精华,也是《诗经》最为著名的篇章之一。

全诗共八章八十八句,是诗经中最长的一篇,它全面地反映了周朝早期豳地的农业生产情况特别是反映了当时的生产关系和农奴充满血泪的艰苦生活,是那个时代社会的一个缩影,从中可以清楚地看到当时劳动人民无休止地劳动,而仍过着衣无着的悲惨生活。

暴露了西周初年的社会关系,如实地记述了当时的社会状况,具有较高的史料价值,为更准确地理解诗所反映的内容,笔者在这里对该诗的部分关键性语句的解释以及该诗的作者谈一点个人的浅见。

一、关于几个关键性语句的解释1.“九月授衣”的解释高亨《诗经今注》中说:“授衣,是拿衣服给人穿。

农奴的衣服由奴隶主发给”。

而朱熹的《诗集注》释为“九月霜降始寒,而蚕绩之功亦成。

故授人以衣,使御寒也。

”此说法和《毛诗》所言“九月霜始降,妇功成,可以授衣矣”如出一辙,究竟授衣给谁,均没有给出明确的解释。

如果是像高亨所言,由奴隶主授衣于农奴,那农奴们为什么还会有“无衣无褐,何以卒岁”之悲叹呢?张启成在《的作者及其思想》一文中这样说:“‘九月授衣’几句,该作这样的理解,九月里该缝制冬衣了,否则冬月北风其凉,腊月寒气刺骨,农夫们无衣无,又怎么度过一冬呢?”这显然是所谓的“家臣说”的观点。

实际上,在半奴隶半封建社会里,农奴受着双重压迫,而生产资料的占有者农奴主是极其残忍的,根本不可能那样设身处地地考虑农奴们的温饱问题。

因而这种解释更是近于荒唐。

我们常讲,理解文章中的字句应做到“字不离句,句不离篇”,按这种办法去理解“九月授衣”,要比其它几家的解释更切合诗的意旨。