PICC导管异位原因和护理对策

- 格式:ppt

- 大小:14.08 MB

- 文档页数:25

PICC置管并发症导管漂移或脱出的预防与处理

(一)原因

1.导管固定不牢固,更换贴膜时方法不正确。

2.过度牵拉导管,主要是由于病人肢体频繁活动。

3.患者缺乏自我保护导管方面的知识。

(二)预防

1.指导病人休息与活动,穿刺侧肢体勿频繁活动,妥善固定导管。

2.定期检查导管,记录好外留导管的位置与长度,发现异常情况及时采取措施。

3.更换贴膜时手法轻稳、正确,顺着导管方向从下往上揭去贴膜,以免将导管拔出。

(三)处理方法

1.导管漂移时,拍胸片找出漂移的位置,使导管移至正常位置,若无不适感可继续使用。

2.导管外脱时,严格无菌操作从里向外碘伏消毒脱出的导管,嘱病人手臂外展900,然后将外脱的导管送到“0”点。

1例幼儿PICC导管异位至胸壁外侧静脉的处理及体会1. 引言PICC(穿刺可替换中心静脉导管)是一种常见的幼儿静脉通道设备,它可以通过插入上臂的静脉来输液、输血或给药。

然而,在一些情况下,PICC导管可能会出现异位至胸壁外侧静脉的情况,这给幼儿的治疗和护理带来了一定的挑战。

本文将探讨幼儿PICC导管异位至胸壁外侧静脉的处理方法,并分享我在处理该情况时的体会和经验。

2. 异位至胸壁外侧静脉的原因及处理方法2.1 异位至胸壁外侧静脉的原因PICC导管异位至胸壁外侧静脉的原因可以是多方面的,包括解剖结构异常、插管技术不当、导管穿刺位置选择不准确等。

这种情况可能会导致导管的有效使用受限,增加了感染和静脉栓塞的风险。

2.2 处理方法2.2.1 导管位置确认当怀疑幼儿的PICC导管异位至胸壁外侧静脉时,首先需要进行导管位置的确认。

可以通过X线检查、超声或导管注射剂来确定导管的位置。

2.2.2 导管修复或更换一旦确认导管异位至胸壁外侧静脉,需要及时采取措施修复或更换导管。

修复的方法包括重新定位导管、修复导管插入点的漏洞等。

如果修复无法达到预期效果,就需要考虑更换导管。

2.2.3 创面护理和感染预防在导管修复或更换后,创面护理和感染预防非常重要。

应该注意保持导管周围的创面干燥清洁,定期更换敷料,并加强导管周围的消毒工作。

幼儿的免疫系统脆弱,容易感染,因此护士还应该监测幼儿的体温和其他感染迹象。

3. 对幼儿PICC导管异位至胸壁外侧静脉处理的体会和经验在处理幼儿PICC导管异位至胸壁外侧静脉的过程中,我深刻体会到以下几点:3.1 重视导管位置的选择和插管技术的操作导管位置的选择和插管技术的操作是预防导管异位至胸壁外侧静脉的关键措施。

在插管前,需要进行充分的准备工作,例如充分评估幼儿的解剖结构、选择合适的穿刺点,并在操作过程中确保操作者具备良好的插管技巧。

3.2 导管位置的及时确认和修复一旦怀疑导管异位至胸壁外侧静脉,应该立即进行导管位置的确认,并及时采取修复措施。

picc管移位的常见原因picc管移位是指在穿刺导管插入体内后,由于各种原因导致导管不在原本预定的位置上,而发生移动的情况。

picc管是一种常用的中心静脉导管,其插入后可以长期留置,用于输液、输血、给药等操作。

picc管移位可能会引起一系列的并发症,甚至威胁患者的生命安全。

下面将介绍picc管移位的常见原因。

1. 患者体位改变:患者在活动或转换体位时,特别是在上肢运动频繁的情况下,可能会导致picc管的移位。

例如,患者在上肢进行大幅度活动时,picc管可能会被拉扯,从而导致位置的改变。

2. 外力因素:外力的作用也是导致picc管移位的常见原因之一。

例如,当患者的上肢被不慎撞击或挤压时,picc管可能会受到外力的影响而发生移位。

此外,患者在穿戴衣物时,如果过于紧身或摩擦力过大,也可能引起picc管的移位。

3. 插管操作不当:插管操作不当也是导致picc管移位的重要原因。

当操作者在插入过程中没有准确找到血管,或者操作技术不熟练,可能会导致导管插入不到位,从而引起移位。

此外,插管时没有固定好导管,或者固定方式不正确,也可能导致picc管的移位。

4. 导管内径选择不当:picc管的内径选择不当也可能引起移位。

如果导管的内径过大,可能会导致导管在血管内滑动,从而发生移位。

因此,在选择picc管时,应根据患者的具体情况合理选择导管的内径,以减少移位的风险。

5. 导管长度不合适:picc管的长度不合适也可能引起移位。

如果导管过长,可能会导致导管在血管内移动,甚至穿过心脏而进入肺动脉,引发严重的并发症。

因此,在选择picc管时,应根据患者的身高、体重和血管情况等因素来确定合适的导管长度,以避免移位的发生。

6. 血管病变:患者的血管病变也是导致picc管移位的常见原因之一。

例如,血管壁的瘤样扩张、血栓形成或动脉粥样硬化等情况可能会导致血管腔径变窄或变形,从而使picc管易于发生移位。

7. 导管材料问题:picc管的材料也可能会影响其稳定性,从而导致移位。

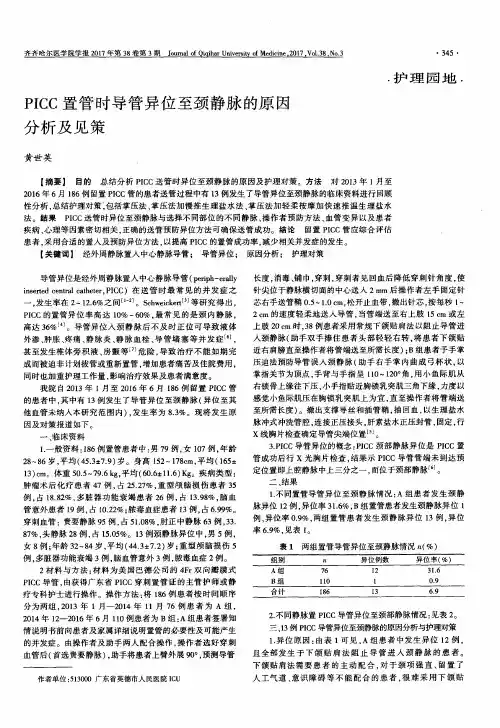

作者单位:050082 石家庄市 中国人民解放军白求恩国际和平医院肿瘤科孙莉:女,本科,主管护师B 超引导下PICC 置管术中导管异位的原因分析与处理孙 莉摘 要 目的:分析B 超引导下PICC 置管术中导管异位的原因,提出相应处理措施,以提高PICC 置管成功率。

方法:2012年1月~2013年2月在我科接受B 超引导下PICC 置管并发生异位的病人14例,分析其原因及采取的处理措施。

结果:14例病人中,除1例因血管个体原因重新穿刺外,其余13例通过调整体位、导管长度或边推注生理盐水边送管,将导管成功置入。

结论:准确的导管测量,正确的血管选择,精确掌握撤导丝的时机,正确的体位,置管前血管的评估及解释工作等能减少导管异位的发生。

关键词 PICC;异位;原因;处理 doi :10.3969/j.issn.1672-9676.2013.16.061 PICC 是指经外周静脉置入中心静脉导管,他为患者提供了一条无痛性输液通道,已在临床广泛使用,但在临床置管过程中,也遇到各种问题及并发症,其中导管异位是常见问题之一。

导管异位是指置管后拍摄胸片示导管头端不在上腔静脉,而进入颈内静脉等他血管或心脏其他部位[1]。

导管异位可明显增加PICC 置管期间的并发症,现总结分析如下。

1 一般资料2012年1月~2013年2月,我科在B 超引导下行PICC置管发生导管异位的病人14例,男9例,女5例。

年龄31~73岁,平均52岁。

肺癌6例,乳腺癌3例,肠癌2例,食管癌2例,淋巴瘤1例。

PICC 型号为4Fr,长度60cm,由取得PICC 置管资格证书的护理人员专门负责置管操作,选择静脉依次为贵要静脉、肘正中静脉、头静脉。

其中,异位至右心房4例,送管不到位2例,异位至腋静脉1例,异位至贵要静脉1例,异位至颈内静脉6例。

2 导管异位原因分析与处理2.1 异位至右心房4例2.1.1 原因 由于体表测量的长度不能十分准确地显示体内静脉的解剖导致测量过长所致,一般无临床表现,偶尔表现为胸闷、气促,严重者可致房颤,与导管直接刺激心内膜有关。

PICC导管异位调整方法的探讨PICC导管即是经外周静脉穿刺中心静脉置管,主要是通过导管从外周手臂静脉进行穿刺,导管直达靠近心脏的大静脉。

PICC导管的应用能够有效的避免化学药物和手臂静脉的直接接触,由于大静脉的血流速度较快,可以迅速稀释化学药物,避免药物对血管的刺激,保护上肢静脉,减少静脉炎的发生。

但在实际操作中,容易出现PICC导管异位的现象,需要采取及时有效的措施进行解决。

本文就PICC导管异位的因素进行分析研究,并探讨PICC导管异位的调整方法,以便提高PICC导管的使用成功率,减少异位的发生。

标签:PICC导管;异位;调整方法0.引言PICC导管是一种从周围静脉导入,末端位于中心静脉的深静脉置管技术,通常使用于中长期静脉输液、肠外营养、肿瘤化疗、老年患者输液。

当PICC导管没有在上肢静脉处,则称之为导管异位。

导管异位是PICC置管中比较常见的并发症,其发病率较高。

PICC导管异位的发生可造成治疗中断,导管保留比较困难,严重者会引发其他并发症的发生。

引起导管异位的发生部位通常有颈内静脉、锁骨下静脉、腋静脉、右心房或右心室、胸外侧静脉等。

1.PICC导管异位的因素其一,解剖位置。

PICC导管的最佳穿刺静脉是贵要静脉,主要是由于贵要静脉管腔由下至上逐渐变粗,静脉瓣较少,有利于穿刺。

肘正中静脉是比较短粗的静脉干,向心走行分为两条,一条在尺侧汇入贵要静脉,另外一条在肘窝外侧汇入头静脉。

由于头静脉在和锁骨下静脉入口连接处形成上弓,然而上弓形成的角度有问题,使得导管无法顺利进入到上腔静脉中,导致尖端抵触血管壁返回到腋静脉中。

因此,使得经头静脉置管容易发生异位[1]。

其二,体位因素。

根据调查研究,导管异位和穿刺时患者的体位有密切联系,送管时间可以根据送入长度对肢体位置进行调整,从而达到调整送管方向的目的。

从解剖学就角度分析,颈静脉和上行的上肢静脉之间有一个夹角,如果夹角的角度变大,导管就比较容易划入颈静脉中。

PICC置管中常见问题的预防与处理一、原发性导管异位(1)观察与判断①送至预测长度后,可用超声判断是否异位至颈内静脉②根据置管过程中心电图P波改变判断导管是否发生异位。

③症状和体征。

患者主诉颈部过水声、手臂/肩部疼痛、胸闷/胸痛、心悸,应警惕导管异位。

(2)预防与处理①匀速送管、动作轻柔。

送管将至颈部时,应采用颈内静脉压迫法降低导管异位的风险。

②掌握正确的体外测量方法,监测并发症的发生。

③宜用超声引导,可判断导管颈内静脉异位并可及时调整。

④宜用心电导联尖端定位技术降低导管异位风险。

⑤复位时应保证最大无菌屏障和无菌操作。

⑥导管复位可采用坐位或站位推注生理盐水或X线透视、模拟定位机、数字减影血管造影(digitalsubtractionangiography,DSA)技术下操作。

复位后应行胸部X线检查确认尖端位置并记录。

⑦反复调整后仍异位,提示可能存在血管解剖异常,该导管应谨慎使用。

二、送管困难(1)观察与判断表现为送管有阻力、导管无法推进如出现导管回弹现象,表现为部分导管不能抽出回血;血管痉挛所致送管困难,送管超过10~15cm时可出现送管阻力增大、送管夹闭感、退管紧缩感。

(2)预防与处理①置管前充分评估手术史、置管史、血栓史、穿刺血管情况,详细询问与穿刺血管有关的病史。

②尽量选择上臂粗、直、静脉瓣少的静脉,送管速度不宜过快。

③送管困难时不应强行送管,应分析查找原因。

④如果出现送管阻力增大,退管夹闭感,用超声检查穿刺血管,如血管管径变小,考虑为血管痉挛导致的送管困难。

⑤应与患者保持良好交流,采取热疗等方式降低应激反应强度、血管痉挛风险。

⑥静脉瓣丰富的血管,可边推注生理盐水边送管。

⑦送管受阻时,协助改变体位,可外展置管侧上肢与身体纵轴呈≥90°角,或改为坐位、半坐位。

三、送导丝困难(1)观察与判断表现为穿刺时回血良好,送导丝有阻力,无法推进。

(2)预防与处理①确保穿刺针尖斜面完全在血管内。

新生儿 PICC导管异位影响因素及预防措施摘要:新生儿是指胎儿娩出母体并自脐带结扎起至出生后满28d这一段时间的婴儿。

新生儿,尤其早产儿及低体质量儿由于系统器官发育并未成熟,其救治过程中往往需要输注较多的药物、营养及高渗液体,因此对静脉通道的安全性、有效性和创伤性均有较高要求。

经外周置入中心静脉导管(Peripherally inserted central catheter,PICC)作为一种方便、有效、安全的技术,具有操作创伤小、保留时间长、并发症少、穿刺成功率高的特点,可有效减少新生儿静脉输液需反复穿刺带来的痛苦,被广泛地应用于新生儿和极(超)低出生体质量儿的救治之中。

经过三十余年的发展,新生儿PICC在我国的应用日益广泛,但与此同时,临床医护人员虽然在医学科研上具有得天独厚的资源优势,却对相关研究的状况不甚了解,在开展临床科研的时候找不到切入点,往往存在“信息闭塞”、“自选课题盲目”和“缺乏针对性”的困难,对于基层医院尤为如是。

为此,笔者希望通过应用传统的文献计量法及新兴的关键词网络,对我国权威医学文献检索数据库中收录的“新生儿PICC”相关研究文献进行研究热点分析,尝试为我国新生儿PICC科研的开展方向提供参考。

关键词:新生儿;中心静脉置管;导管异位;脉冲式冲管引言PICC是经外周手臂静脉穿刺插入导管至尖端定位于上腔静脉的置管技术,可以建立长期静脉通道,为患者提供长达7d甚至1年的静脉输液。

此法导管留置时间长,可以避免反复穿刺疼痛,药物经导管直接进入心脏附近大静脉,稀释迅速,不与上肢静脉直接接触,可以有效保护远端血管免受化学刺激,减少静脉炎的发生,其临床应用优势众多,在新生儿重症监护室中也十分受用。

不过,受多种因素影响,患儿PICC置管的期间易发生导管异位,会增加血栓、内膜损伤等并发症发生风险,也是导致被迫拔管治疗中断的重要原因。

因此,有效预防导管异位、及时纠正已经发生的导管异位,对保证患儿PICC治疗顺利及安全而言具有重要意义。

PICC置管异位的原因分析及对策目的:探讨PICC置管异位的原因及解决对策。

方法:选择我院采取PICC 置管的患者252例,对其中30例出现置管异位者的异位原因给予分析,以此探讨相应的解决对策。

结果:经X线拍片显示,252例PICC置管患者中有30例出现置管异位,发生率为11.90%。

其中异位于右心房12例,颈内静脉10例,侧锁骨下静脉8例。

结论:对PICC导管异位的原因进行分析,根据异位部位给予针对性的处理措施,可以有效保障患者的健康与就医质量。

标签:PICC置管异位;原因分析;对策90年代后期,我国引进了经外周中心静脉置管(PICC)技术,该技术为患者提供了一条无疼痛的输液通路,目前已被广泛应用于临床[1]。

PICC具有穿刺痛苦小、成功率高、感染率低、并发症少、留置时间长等优势,且在患者置管期间可以正常活动,同时PICC还能够降低药物对于血管的刺激,从而减少了患者的痛苦。

但PICC仍存在一定程度的欠缺,而置管异位是其最为常见的问题之一,轻者会造成患者肢体疼痛肿胀,重者可造成椎体旁积液等[2]。

为此,本文选择2009年1月~2013年1月期间我院采取PICC置管的患者252例,对其中30例出现置管异位者的异位原因给予分析,以此探讨相应的解决对策,现报道如下。

1资料与方法1.1临床资料选择2009年1月~2013年1月期间我科采取PICC置管的患者252例,男132例,女120例;年龄22~84岁,平均年龄53.5±5.5岁;疾病分类:脑出血118例,重型颅脑外伤82例,脑梗塞30例,脑肿瘤26例。

1.2置管方法协患者取平卧位,外展伸直手臂,并垂直于身体躯干,对穿刺点至右胸锁关节下方第三根肋骨间的距离给予测量。

常规消毒待穿刺部位,避免细菌感染。

为避免导管堵塞,可先采取预冲操作。

静脉穿刺后调整穿刺角度,对导管偏差进行修正。

将导管固定,并通过X线备档。

1.3置管异位穿刺完成后,通过X线拍片显示,PICC导管头端未出现在上腔静脉,而出现在心脏或颈内静脉等其他血管位置即为置管异位。

PICC置管异位至颈内静脉原因分析及护理对策摘要:目的:对PICC导管异位进行分析及研究对策方法:对130例置管患者,其中4例出现异位至颈内静脉的原因进行回顾性分析结果:4例导管异位至颈内静脉的患者,经过调整,全部送入上腔静脉,均未发生感染。

结论:发生导管异位时,应首先研究对策,不急于拔除,这样不仅降低因反复穿刺给患者带来的痛苦,而且大大减轻了由于患者血管条件欠佳再次穿刺失败所造成的经济负担。

总结经验减少导管异位的发生率。

PICC是经外周静脉穿刺置管,其导管末端定位于上腔静脉的中心静脉导管,它可以减少药物对血管的刺激,减轻药物反应,提高疗效。

随着PICC置管在临床的广泛应用,随之伴发的并发症也不断的增加,导管异位是PICC置管中常见的并发症之一,发生率高,文献报道发生率12.5%。

我科自2015年2月至2016年10月共为130例患者行PICC置管,其中异位至颈内静脉达4例,发生率为3.8%。

,现将原因分析及护理对策报告如下:1、临床资料:患者130例,男1 例,女3 例,年龄27~78岁,置管的目的:均为肿瘤患者,因需要进行化疗者例,外周静脉条件差但需要长期输液者例。

2、定位参考标准 T5~T7为PICC置管适宜位置。

T4相当于胸锁关节位置,T5相当于上腔静脉上段,T6~T7相当于上腔静脉中下段,T8以下为进入心房。

3、导管的选择我院130例患者均采用美国巴德PICC。

它的材料为硅胶,质柔软,与人体的亲和性好,对血管刺激小。

巴德的PICC为三向瓣膜式导管,型号为3~6 Fr,直径为0.3~0.6 mm,导管直径大小与液体流速成正相关。

4、用物准备:中心静脉穿刺包、无菌手套、生理盐水、肝素钠、0.5%碘伏、75%乙醇、20ml注射器、无菌敷贴、巴德PICC管。

5、操作方法均选择健侧肘部贵要静脉、正中静脉或头静脉,纸尺测量定位,常规消毒,预冲导管,铺洞巾进行穿刺,见回血后前进少许,送入导管鞘,送导管至肩部位置时嘱患者头转向穿刺侧,下颌紧贴肩膀,送导管至预定长度体外留置部分,尾翼锁定,抽回血,脉冲式冲管,接正压接头,贴膜固定,CT模拟机下定位。

PICC置管异位的原因分析和处理体会摘要】目的探索一种方便、易行处理PICC异位的方法。

方法针对PICC异位于腋静脉、颈内静脉及心脏,通过使患者穿刺侧手臂与身体的角度调整到30°,有效压迫颈内静脉近心端,同时结合10ml注射器生理盐水脉冲式推注法进行异位后导管正位,达到了很好的效果。

结论通过以上方法可以有效地使异位的PICC前端到达上腔静脉,实施方便,简单易行。

近年来PICC(Peripherally Inserted Central Catheters , 即外周置入中心静脉导管)越来越广泛地应用于临床,不仅为患者解除了疼痛,使无痛注射变成了现实;在为化疗患者保护血管方面也起到了极为重要的作用。

PICC导管前端不位于上腔静脉时,称之为导管异位。

导管异位是PICC置管中常见的并发症之一,发生率高,文献报道发生率12.5%[1]。

我科自2009年5月至2010年3月共180例PICC置管患者中有173例到达了预期的位置,有7例患者置管后摄片发现异位,分别为一例腋静脉异位、两例颈内静脉异位和4例心脏异位。

现将异位的原因分析及护理对策报告如下:1 临床资料1.1 一般资料本组7例均为鼻咽癌放疗期间需进行同步化疗或诱导化疗的患者,男5例,女2例,年龄42~68岁。

1.2 定位参考标准 T5~T7为PICC置管适宜位置。

T4相当于胸锁关节位置,T5相当于上腔静脉上段,T6~T7相当于上腔静脉中下段,T8以下为进入心房。

1.3 导管的选择我科180例患者均采用美国BD公司PICC。

它的材料为硅胶,质地柔软,与人体的亲和性好,对血管刺激小。

型号为4~5 Fr,直径为0.4~0.5mm,导管直径大小与液体流速成正相关。

1.3.1 用物准备:备无菌治疗巾、无菌手套、生理盐水、0.5%碘伏、75%乙醇、10ml注射器、3M透明贴膜、无菌棉球或棉签。

操作室三氧机空气消毒30分钟。

1.3.2 操作方法腋静脉正位方法:协助患者取平卧位,测量进针点至异位解剖点的距离,此长度为留在血管里的长度。