2016马原复习资料(1)

- 格式:docx

- 大小:29.68 KB

- 文档页数:9

马原复习提纲绪论马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学一、马克思主义和马克思主义基本原理【从创建者、继承者的相识成果来看】马克思主义是由马克思恩格斯创立的,而由其后各个时代、各个民族的马克思主义者不断丰富和发展的观点和学说的体系。

【从阶级属性来看】马克思主义是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学理论,是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。

【从探讨对象和主要内容来看】马克思主义是无产阶级的科学世界观和方法论,是关于自然、社会和思维发展的普遍规律的学说,是关于资本主义发展和转变为社会主义以与社会主义和共产主义发展的普遍规律的学说。

【狭义的“马克思主义”】马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的体系。

【广义的“马克思主义”】不仅指马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的体系,也包括继承者对它的发展,即在实践中不断发展着的马克思主义。

作为党的指导思想的“马克思主义”,是广义马克思主义【总结】马克思主义是无产阶级思想的科学体系(阶级性);是马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的体系(创始人);是无产阶级科学世界观和方法论,是关于自然、社会和思维发展的普遍规律的学说,是关于资本主义发展和转变为社会主义的普遍规律的学说,是关于无产阶级和人类解放的科学理论(探讨对象和主要内容)。

●为什么要推翻资本主义资本主义不行克服的几大弊病:物质财宝对人的统治;人与人的对抗、分裂;最重要的是,资本主义不能给绝大多数人以华蜜●马克思的社会志向消退人与人的对抗、分裂,实现人类解放,建立每个人自由而全面发展的共产主义社会●如何实现人类解放两大根本途径:发展生产力;变革社会关系,特殊是歼灭私有制●人类解放的历史进程整个人类历史,实质上就是一部人类不断地为自身争取自由和解放的历史。

更详细地讲,就是人类不断摆脱自然界和社会关系的奴役,渐渐驾驭自身命运,最终成为自然和社会的主子的奋斗过程。

原始社会:人尚未受到社会关系的奴役,但却是自然界的确定奴隶。

马克思主义原理复习资料全马原资料第一讲导言马克思主义是人类有史以来对人们生活影响最大的非性理论体系。

一、什么是马克思主义马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学。

关键词:无产阶级人类解放科学1、马克思主义首先是关于无产阶级解放的学说。

在马克思生活的时代,资本主义刚刚战胜封建主义,现代社会刚刚取代传统社会,工人阶级的经济地位和政治地位都没有任何保障,受到资本家的严重剥削。

马克思以一个社会科学家的身份寻找解放工人阶级的道路。

马克思也把工人阶级作为实现自己理想的依靠力量。

马克思的思想与工人阶级的结合是马克思主义繁荣昌盛,产生巨大社会影响的重要原因之一。

2、马克思主义是解放全人类的学说。

马克思认为在存在社会分工和差别的社会,总有人处于社会低层和被剥削状态,在工业化社会,就是工人,尤其是体力劳动的工人。

如果要想使工人阶级真正、彻底的获得解放,就只有全人类都获得解放,任何人都再压迫、剥削别人或被别人压迫、剥削。

这是一个伟大的梦想,它就叫共产主义。

3、马克思一生的工作主要就集中在论证两个问题:(1)无产阶级能否获得解放(2)无产阶级如何获得解放对无产阶级能否获得解决的研究,使他努力去研究社会的历史、结构和运动、发展规律,想以此来证明无产阶级获得解放是必然的,而不仅仅是一种主观愿望。

这项研究使马克思成为著名的社会理论家、哲学家。

对无产阶级如何获得解放问题的研究,使他去关心各国无产阶级和社会经济的发展状态,推动各国建立共产主义政党,领导各国工人运动,使马克思成为一个著名的社会活动家。

成为对现代人类生活影响最大的思想家。

当前我国的马克思主义者对“马克思主义”的理解具有深邃的历史眼光和宽广的世界胸怀。

他们致力于探讨改善人类生存境遇的途径和方法,致力于普通群众生活质量的改善,社会公平正义的维护,各阶层之间和谐社会的建构,并把这些工作视为迈向共产主义的美好未来一个台阶。

二、马克思主义的产生和发展(一)时代背景1、工业取代农业成为第一产业,传统社会生产体制走到尽头。

马原复习资料第一章、世界的物质性及发展规律1、哲学的基本问题(1)第一方面是思维和存在、意识和物质何者为本原的问题(存在即物质,思维即意识)对这个问题的不同回答,是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准.唯物主义;存在决定思维。

唯心主义:思维决定存在(2)另一个方面是思维和存在的同一性问题。

,即思维能否正确认识存在的问题.可知论与不可知论。

可知论:肯定世界是可以认识的,思维能正确认知存在。

不可知论:否认世界的可能性、或者至少是否认彻底认识世界的可能性。

即思维不能正确认识存在。

2.物质与意识的关系1.基本内容:(1)物质对意识具有决定作用。

物质决定意识,意识是对物质的反映。

(2)意识对物质具有能动作用。

意识的能动作用首先表现在意识能够正确反映客观事物,还突出地表现在意识能够反作用于客观事物。

正确的意识能够指导人们有效地开展实践活动,促进客观事物的发展;错误的意识则会把人的活动引向歧途,阻碍客观事物的发展。

2.基本方法:坚持一切从实际出发,使主观符合客观,理论符合实际,坚持主观和客观具体的历史的统一。

反对教条主义和经验主义等主义。

3.对“物质决定作用”的理解:世界的本原是物质,物质决定意识;物质是第一性的,意识是第二性的;意识依赖于物质,是对客观事物的反映。

4.对“意识能动作用”的理解:(1)首先表现在意识不仅能够正确反映事物的外部现象,而且能够正确反映事物的本质规律——在历史条件和现实条件的基础上,着重从主观方面努力,尽力正确地反映客观事物。

①世界上没有不可认识的事物,只有尚未被认识的事物。

②人们的意识是有差别的。

方法论:重视意识的作用,树立正确的意识,克服错误的意识,反对割裂物质和意识的辩证关系。

2、辩证法三大规律对立统一(矛盾)规律(1)矛盾的含义及其意义:矛盾即对立统一。

矛盾具有同一性和斗争性:同一性离不开斗争性,同一以差别和对立为前提。

斗争性寓于同一性之中,并为同一性所制约。

矛盾双方既对立又统一,推动事物的运动、变化和发展。

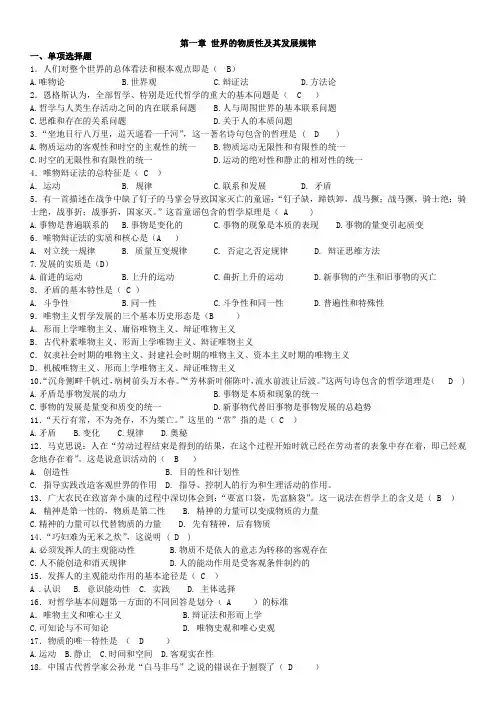

第一章世界的物质性及其发展规律一、单项选择题1.人们对整个世界的总体看法和根本观点即是( B)A.唯物论B.世界观C.辩证法D.方法论2.恩格斯认为,全部哲学、特别是近代哲学的重大的基本问题是( C )A.哲学与人类生存活动之间的内在联系问题B.人与周围世界的基本联系问题C.思维和存在的关系问题D.关于人的本质问题3.“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”,这一著名诗句包含的哲理是 ( D )A.物质运动的客观性和时空的主观性的统一B.物质运动无限性和有限性的统一C.时空的无限性和有限性的统一D.运动的绝对性和静止的相对性的统一4.唯物辩证法的总特征是( C )A.运动 B. 规律 C.联系和发展 D. 矛盾5.有一首描述在战争中缺了钉子的马掌会导致国家灭亡的童谣:“钉子缺,蹄铁卸,战马撅;战马撅,骑士绝;骑士绝,战事折;战事折,国家灭。

”这首童谣包含的哲学原理是( A )A.事物是普遍联系的B.事物是变化的C.事物的现象是本质的表现D.事物的量变引起质变6.唯物辩证法的实质和核心是(A )A. 对立统一规律B. 质量互变规律C. 否定之否定规律D. 辩证思维方法7.发展的实质是(D)A.前进的运动B.上升的运动C.曲折上升的运动D.新事物的产生和旧事物的灭亡8.矛盾的基本特性是( C )A. 斗争性B.同一性C.斗争性和同一性D.普遍性和特殊性9.唯物主义哲学发展的三个基本历史形态是(B )A.形而上学唯物主义、庸俗唯物主义、辩证唯物主义B.古代朴素唯物主义、形而上学唯物主义、辩证唯物主义C.奴隶社会时期的唯物主义、封建社会时期的唯物主义、资本主义时期的唯物主义D.机械唯物主义、形而上学唯物主义、辩证唯物主义10.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

”“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

”这两句诗包含的哲学道理是( D ) A.矛盾是事物发展的动力 B.事物是本质和现象的统一C.事物的发展是量变和质变的统一D.新事物代替旧事物是事物发展的总趋势11.“天行有常,不为尧存,不为桀亡。

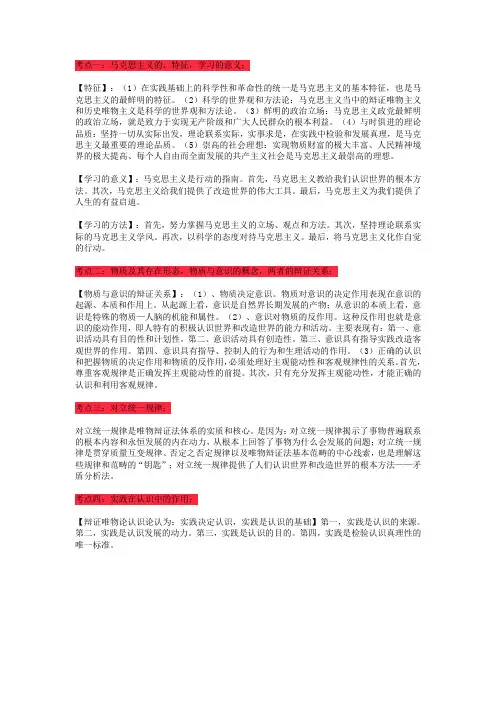

考点一:马克思主义的,特征,学习的意义;【特征】:(1)在实践基础上的科学性和革命性的统一是马克思主义的基本特征,也是马克思主义的最鲜明的特征。

(2)科学的世界观和方法论:马克思主义当中的辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的世界观和方法论。

(3)鲜明的政治立场:马克思主义政党最鲜明的政治立场,就是致力于实现无产阶级和广大人民群众的根本利益。

(4)与时俱进的理论品质:坚持一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验和发展真理,是马克思主义最重要的理论品质。

(5)崇高的社会理想:实现物质财富的极大丰富、人民精神境界的极大提高、每个人自由而全面发展的共产主义社会是马克思主义最崇高的理想。

【学习的意义】:马克思主义是行动的指南。

首先,马克思主义教给我们认识世界的根本方法。

其次,马克思主义给我们提供了改造世界的伟大工具。

最后,马克思主义为我们提供了人生的有益启迪。

【学习的方法】:首先,努力掌握马克思主义的立场、观点和方法。

其次,坚持理论联系实际的马克思主义学风。

再次,以科学的态度对待马克思主义。

最后,将马克思主义化作自觉的行动。

考点二:物质及其存在形态,物质与意识的概念,两者的辩证关系;【物质与意识的辩证关系】:(1)、物质决定意识。

物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。

从起源上看,意识是自然界长期发展的产物;从意识的本质上看,意识是特殊的物质—人脑的机能和属性。

(2)、意识对物质的反作用。

这种反作用也就是意识的能动作用,即人特有的积极认识世界和改造世界的能力和活动。

主要表现有:第一、意识活动具有目的性和计划性。

第二、意识活动具有创造性。

第三、意识具有指导实践改造客观世界的作用。

第四、意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

(3)正确的认识和把握物质的决定作用和物质的反作用,必须处理好主观能动性和客观规律性的关系。

首先,尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。

其次,只有充分发挥主观能动性,才能正确的认识和利用客观规律。

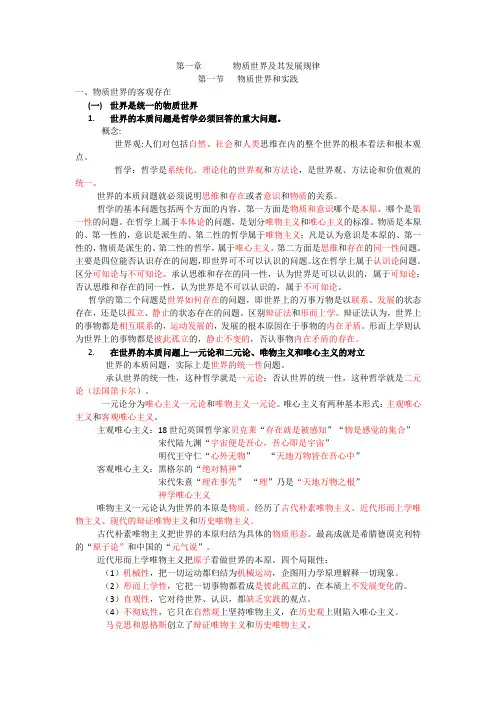

第一章物质世界及其发展规律第一节物质世界和实践一、物质世界的客观存在(一)世界是统一的物质世界1.世界的本质问题是哲学必须回答的重大问题。

概念:世界观:人们对包括自然、社会和人类思维在内的整个世界的根本看法和根本观点。

哲学:哲学是系统化、理论化的世界观和方法论,是世界观、方法论和价值观的统一。

世界的本质问题就必须说明思维和存在或者意识和物质的关系。

哲学的基本问题包括两个方面的内容。

第一方面是物质和意识哪个是本原、哪个是第一性的问题。

在哲学上属于本体论的问题,是划分唯物主义和唯心主义的标准。

物质是本原的、第一性的,意识是派生的、第二性的哲学属于唯物主义;凡是认为意识是本原的、第一性的,物质是派生的、第二性的哲学,属于唯心主义。

第二方面是思维和存在的同一性问题。

主要是四位能否认识存在的问题,即世界可不可以认识的问题。

这在哲学上属于认识论问题。

区分可知论与不可知论。

承认思维和存在的同一性,认为世界是可以认识的,属于可知论;否认思维和存在的同一性,认为世界是不可以认识的,属于不可知论。

哲学的第二个问题是世界如何存在的问题,即世界上的万事万物是以联系、发展的状态存在,还是以孤立、静止的状态存在的问题。

区别辩证法和形而上学。

辩证法认为,世界上的事物都是相互联系的,运动发展的,发展的根本原因在于事物的内在矛盾。

形而上学则认为世界上的事物都是彼此孤立的,静止不变的,否认事物内在矛盾的存在。

2.在世界的本质问题上一元论和二元论、唯物主义和唯心主义的对立世界的本质问题,实际上是世界的统一性问题。

承认世界的统一性,这种哲学就是一元论;否认世界的统一性,这种哲学就是二元论(法国笛卡尔)。

一元论分为唯心主义一元论和唯物主义一元论。

唯心主义有两种基本形式:主观唯心主义和客观唯心主义。

主观唯心主义:18世纪英国哲学家贝克莱“存在就是被感知”“物是感觉的集合”宋代陆九渊“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”明代王守仁“心外无物”“天地万物皆在吾心中”客观唯心主义:黑格尔的“绝对精神”宋代朱熹“理在事先”“理”乃是“天地万物之根”神学唯心主义唯物主义一元论认为世界的本原是物质。

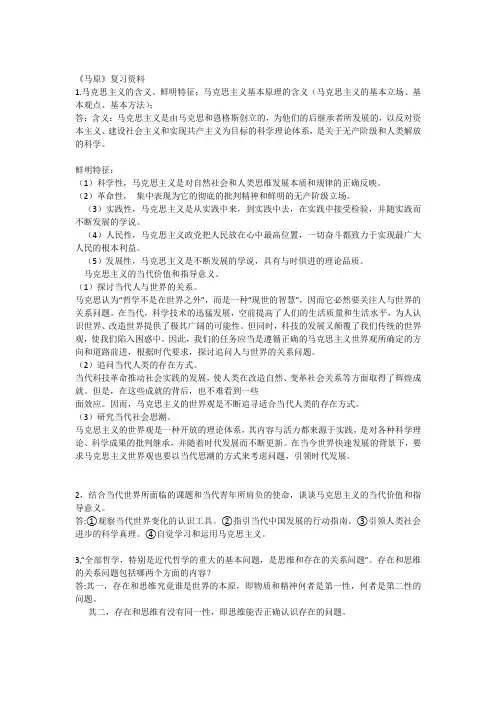

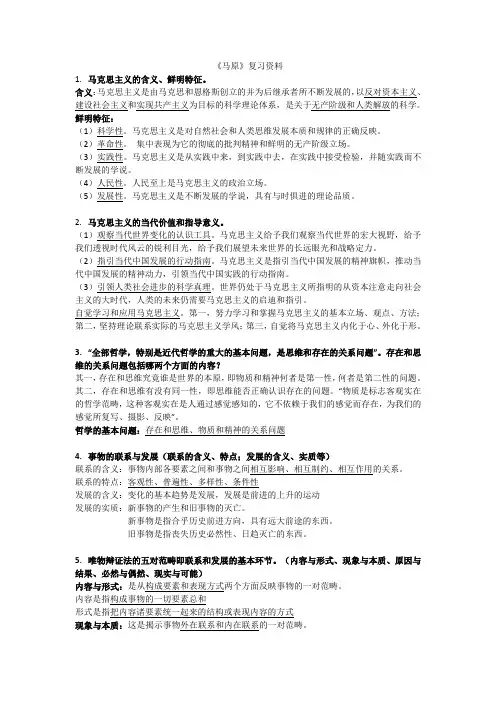

《马原》复习资料1.马克思主义的含义、鲜明特征;马克思主义基本原理的含义(马克思主义的基本立场、基本观点、基本方法);答:含义:马克思主义是由马克思和恩格斯创立的,为他们的后继承者所发展的,以反对资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目标的科学理论体系,是关于无产阶级和人类解放的科学。

鲜明特征:(1)科学性,马克思主义是对自然社会和人类思维发展本质和规律的正确反映。

(2)革命性,集中表现为它的彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场。

(3)实践性,马克思主义是从实践中来,到实践中去,在实践中接受检验,并随实践而不断发展的学说。

(4)人民性,马克思主义政党把人民放在心中最高位置,一切奋斗都致力于实现最广大人民的根本利益。

(5)发展性,马克思主义是不断发展的学说,具有与时俱进的理论品质。

马克思主义的当代价值和指导意义。

(1)探讨当代人与世界的关系。

马克思认为“哲学不是在世界之外”,而是一种“现世的智慧”,因而它必然要关注人与世界的关系问题。

在当代,科学技术的迅猛发展,空前提高了人们的生活质量和生活水平,为人认识世界、改造世界提供了极其广阔的可能性。

但同时,科技的发展又颠覆了我们传统的世界观,使我们陷入困惑中。

因此,我们的任务应当是遵循正确的马克思主义世界观所确定的方向和道路前进,根据时代要求,探讨追问人与世界的关系问题。

(2)追问当代人类的存在方式。

当代科技革命推动社会实践的发展,使人类在改造自然、变革社会关系等方面取得了辉煌成就。

但是,在这些成就的背后,也不难看到一些面效应。

因而,马克思主义的世界观是不断追寻适合当代人类的存在方式。

(3)研究当代社会思潮。

马克思主义的世界观是一种开放的理论体系,其内容与活力都来源于实践,是对各种科学理论、科学成果的批判继承,并随着时代发展而不断更新。

在当今世界快速发展的背景下,要求马克思主义世界观也要以当代思潮的方式来考虑问题,引领时代发展。

2,结合当代世界所面临的课题和当代青年所肩负的使命,谈谈马克思主义的当代价值和指导意义。

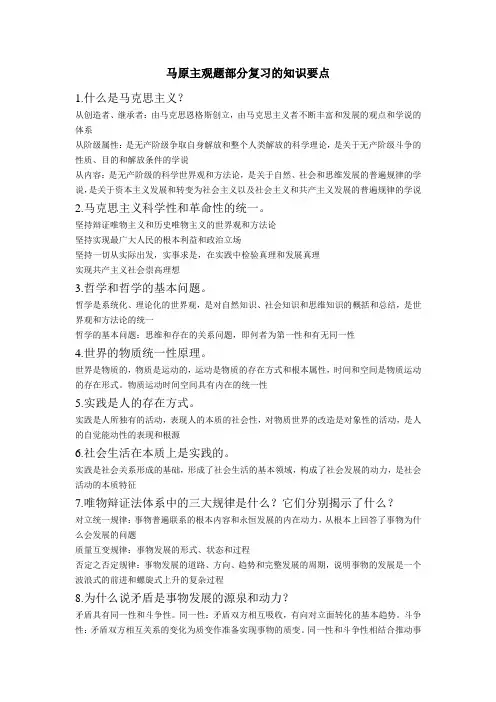

马原主观题部分复习的知识要点1.什么是马克思主义?从创造者、继承者:由马克思恩格斯创立,由马克思主义者不断丰富和发展的观点和学说的体系从阶级属性:是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学理论,是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说从内容:是无产阶级的科学世界观和方法论,是关于自然、社会和思维发展的普遍规律的学说,是关于资本主义发展和转变为社会主义以及社会主义和共产主义发展的普遍规律的学说2.马克思主义科学性和革命性的统一。

坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论坚持实现最广大人民的根本利益和政治立场坚持一切从实际出发,实事求是,在实践中检验真理和发展真理实现共产主义社会崇高理想3.哲学和哲学的基本问题。

哲学是系统化、理论化的世界观,是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结,是世界观和方法论的统一哲学的基本问题:思维和存在的关系问题,即何者为第一性和有无同一性4.世界的物质统一性原理。

世界是物质的,物质是运动的,运动是物质的存在方式和根本属性,时间和空间是物质运动的存在形式。

物质运动时间空间具有内在的统一性5.实践是人的存在方式。

实践是人所独有的活动,表现人的本质的社会性,对物质世界的改造是对象性的活动,是人的自觉能动性的表现和根源6.社会生活在本质上是实践的。

实践是社会关系形成的基础,形成了社会生活的基本领域,构成了社会发展的动力,是社会活动的本质特征7.唯物辩证法体系中的三大规律是什么?它们分别揭示了什么?对立统一规律:事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力,从根本上回答了事物为什么会发展的问题质量互变规律:事物发展的形式、状态和过程否定之否定规律:事物发展的道路、方向、趋势和完整发展的周期,说明事物的发展是一个波浪式的前进和螺旋式上升的复杂过程8.为什么说矛盾是事物发展的源泉和动力?矛盾具有同一性和斗争性。

同一性:矛盾双方相互吸收,有向对立面转化的基本趋势。

斗争性:矛盾双方相互关系的变化为质变作准备实现事物的质变。

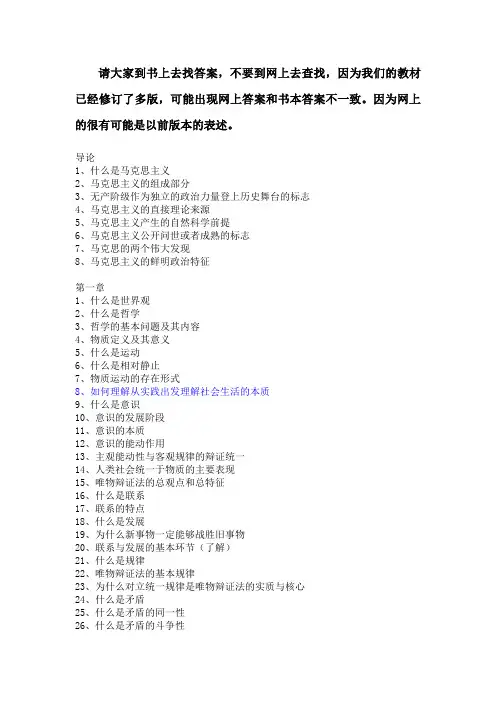

请大家到书上去找答案,不要到网上去查找,因为我们的教材已经修订了多版,可能出现网上答案和书本答案不一致。

因为网上的很有可能是以前版本的表述。

导论1、什么是马克思主义2、马克思主义的组成部分3、无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台的标志4、马克思主义的直接理论来源5、马克思主义产生的自然科学前提6、马克思主义公开问世或者成熟的标志7、马克思的两个伟大发现8、马克思主义的鲜明政治特征第一章1、什么是世界观2、什么是哲学3、哲学的基本问题及其内容4、物质定义及其意义5、什么是运动6、什么是相对静止7、物质运动的存在形式8、如何理解从实践出发理解社会生活的本质9、什么是意识10、意识的发展阶段11、意识的本质12、意识的能动作用13、主观能动性与客观规律的辩证统一14、人类社会统一于物质的主要表现15、唯物辩证法的总观点和总特征16、什么是联系17、联系的特点18、什么是发展19、为什么新事物一定能够战胜旧事物20、联系与发展的基本环节(了解)21、什么是规律22、唯物辩证法的基本规律23、为什么对立统一规律是唯物辩证法的实质与核心24、什么是矛盾25、什么是矛盾的同一性26、什么是矛盾的斗争性27、矛盾的同一性在事物发展过程中的作用28、矛盾的斗争性在事物发展过程中的作用29、矛盾在事物发展过程中的作用30、什么矛盾的普遍性31、什么是矛盾的特殊性32、什么是主要矛盾、次要矛盾,根本矛盾和非根本矛盾33、矛盾的普遍性与特殊性之间的辩证统一关系34、什么是质、量、度35、什么是量变和质变36、量变与质变的辩证统一关系37、辩证否定观的基本内容38、否定之否定规律的基本内容第二章1、什么是实践2、实践的基本特征3、什么是实践主体、客体和中介4、实践主体和客体之间的相互关系是什么5、实践的基本类型6、实践在认识中的作用7、认识的本质8、唯物主义和唯心主义对认识本质的不同回答9、旧唯物主义对认识本质的回答10、辩证唯物主义对认识本质的回答11、辩证唯物主义认识论的两个突出特点12、感性认识及其形式13、理性认识及其形式14、感性认识与理性认识之间的辩证统一关系15、感性认识上升到理性认识的条件16、从认识到实践飞跃的重要性17、什么是真理18、什么是真理的客观性19、什么是真理的绝对性20、什么是真理的相对性21、绝对真理与相对真理的辩证统一关系22、什么是谬误23、真理与谬误的辩证统一关系24、为什么实践是检验真理的唯一标准25、实践标准的确定性26、实践标准的不确定性及其表现27、什么是价值28、价值的特点第三章1、两种历史观是?2、社会存在及其主要内容3、社会意识及其主要内容4、什么是哲学(与第一章表述比较)5、社会存在与社会意识的辩证统一关系6、社会意识相对独立性的表现7、生产力及其基本要素8、生产关系9、生产关系主要内容及其最基本内容10、生产力与生产关系的辩证统一关系11、经济基础12、上层建筑13、经济基础与上层建筑的辩证统一关系14、社会形态15、人们的历史选择性含义16、为什么说社会基本矛盾是社会历史发展的根本动力?17、社会主要矛盾在社会历史发展中的作用18、科技革命的作用19、唯物史观考察历史创造者的基本原则20、人民群众21、人民群众创造历史作用的表现第四章1、商品2、使用价值3、价值(与第二章中的价值比较)4、商品使用价值与价值的关系5、具体劳动、抽象劳动及其关系6、商品的价值量由什么来决定7、私有制商品经济的基本矛盾8、资本积累与资本原始积累9、剩余价值、绝对剩余价值、相对剩余价值和超额剩余价值10、资本主义的基本矛盾第五章1、资本主义的发展阶段2、垄断的形成3、垄断4、垄断为什么不能消除竞争5、垄断价格和垄断利润6、国家垄断资本主义第六章1、空想社会主义的发展阶段2、科学社会主义的直接思想来源3、无产阶级第一次夺取政权的第一次尝试4、世界上第一个社会主义国家政权5、科学社会主义的一般原则第七章1、展望未来共产主义社会的方法论2、共产主义的基本特征3、为什么实现共产主义是一个长期的过程按照上述内容进行总复习,期终考试考60分绝对没有问题。

《马原》复习资料1.马克思主义的含义、鲜明特征。

含义:马克思主义是由马克思和恩格斯创立的并为后继承者所不断发展的,以反对资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目标的科学理论体系,是关于无产阶级和人类解放的科学。

鲜明特征:(1)科学性。

马克思主义是对自然社会和人类思维发展本质和规律的正确反映。

(2)革命性。

集中表现为它的彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场。

(3)实践性。

马克思主义是从实践中来,到实践中去,在实践中接受检验,并随实践而不断发展的学说。

(4)人民性。

人民至上是马克思主义的政治立场。

(5)发展性。

马克思主义是不断发展的学说,具有与时俱进的理论品质。

2.马克思主义的当代价值和指导意义。

(1)观察当代世界变化的认识工具。

马克思主义给予我们观察当代世界的宏大视野,给予我们透视时代风云的锐利目光,给予我们展望未来世界的长远眼光和战略定力。

(2)指引当代中国发展的行动指南。

马克思主义是指引当代中国发展的精神旗帜,推动当代中国发展的精神动力,引领当代中国实践的行动指南。

(3)引领人类社会进步的科学真理。

世界仍处于马克思主义所指明的从资本注意走向社会主义的大时代,人类的未来仍需要马克思主义的启迪和指引。

自觉学习和应用马克思主义。

第一,努力学习和掌握马克思主义的基本立场、观点、方法;第二,坚持理论联系实际的马克思主义学风;第三,自觉将马克思主义内化于心、外化于形。

3.“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题”。

存在和思维的关系问题包括哪两个方面的内容?其一,存在和思维究竟谁是世界的本原,即物质和精神何者是第一性,何者是第二性的问题。

其二,存在和思维有没有同一性,即思维能否正确认识存在的问题。

“物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映”。

哲学的基本问题:存在和思维、物质和精神的关系问题4.事物的联系与发展(联系的含义、特点;发展的含义、实质等)联系的含义:事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。

2015——2016年第一学期《马原》复习要点

1、马克思主义哲学:

马克思主义的创立,特征,学习的意义;物质及其存在形态,物质与意识的概念,两者的辩证关系;事物的普遍联系和永恒发展;对立统一规律;实践是社会生活的本质;实践在认识中的作用;各种哲学派别关于认识的不同观点;认识运动的基本规律;真理、真理标准、价值;社会存在与社会意识,人类社会发展的基本矛盾及各种动力;人民群众在历史发展中的作用。

2、马克思主义政治经济学:

商品二因素和劳动二重性,商品价值量及决定因素,价值规律及其作用;劳动力成为商品与货币转化为资本,剩余价值的生产过程及方式,资本积累,工资与剩余价值的分配;资本主义的基本矛盾与经济危机;资本主义从自由竞争到垄断,经济全球化,当代资本主义新变化的表现、原因和实质。

3、科学社会主义:

科学社会主义的基本原则

共产主义社会的基本特征。

马原期末复习重点整理物质与意识的辩证关系1.物质决定意识2.意识对物质的反作用(1)意识活动具有目的性和计划性;(2)意识活动具有创造性;(3)意识具有指导实践改造客观世界的作用;(4)意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

3.主观能动性和客观规律性的统一对立统一规律对立统一规律是唯物辩证法体系的实质和核心。

(1)对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力;(2)对立统一规律是贯穿辩证法其它规律和范畴的中心线索;(3)对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法,即矛盾分析法。

真理与价值的辩证统一1.成功的实践必然是以真理和价值的辨证统一为前提的。

就是说,人们的实践活动,既要遵循真理尺度,即“按客观规律办事”,又要遵循价值尺度,即“满足人的需要”。

2.价值的形成和实现以坚持真理为前提,而真理又必然是有价值的(只要是真理,或迟或早显示出自身的价值)。

3.价值和真理在实践中相互制约、相互引导、相互促进的。

方法论:真理尺度与价值尺度的辩证统一,要求我们在实践中坚持和弘扬科学精神(即坚持以科学的实事求是的精神去认识世界和改造世界)和人文精神(即把人民的利益和人的发展看做是一切认识和实践活动的出发点,贯彻以人为本的原则)。

社会基本矛盾社会基本矛盾也是推动社会发展的基本动力1.生产力与生产关系的矛盾;(1)生产力决定生产关系;(2)生产关系对生产力具有能动的反作用.生产力与生产关系矛盾运动的规律,是人类社会发展的基本规律;2.经济基础与上层建筑的矛盾。

人民群众在历史发展中的作用在历史发展的过程中,人民群众起着决定性的作用。

这主要表现为:人民群众是社会物质财富的创造者;人民群众是精神财富的创造者;人民群众是实现社会变革的决定力量。

因而,人民群众是历史的主体,是历史的创造者。

价值规律价值规律是商品生产和商品交换的基本规律。

主要内容和客观要求是:商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,商品交换以价值量为基础,按照等价交换的原则进行。

一、马克思主义哲学1. 辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和方法(1)辩证唯物主义的基本原理:物质决定意识、矛盾普遍存在、事物发展具有阶段性、质变由量变引起。

(2)历史唯物主义的基本原理:经济基础决定上层建筑、阶级斗争是历史推动力、社会发展具有阶段性、革命是历史发展的动力。

习题:请简述辩证唯物主义的四个基本原理。

答案:辩证唯物主义的四个基本原理是:物质决定意识、矛盾普遍存在、事物发展具有阶段性、质变由量变引起。

2. 唯心主义和形而上学的基本观点及其错误(1)唯心主义的基本观点:唯心主义认为意识是第一性的,物质是第二性的;意识能够独立地创造和影响物质世界。

(2)形而上学的基本观点:形而上学认为世界是永恒不变的,事物之间的关系是静态的,事物发展是线性的,没有矛盾和阶段性。

习题:请举例说明唯心主义和形而上学的错误观点。

答案:唯心主义的错误观点是认为意识是第一性的,物质是第二性的,而这与客观事实相反。

例如,人的思想和行为是由物质的大脑活动所决定的,而不是反过来。

形而上学的错误观点是认为世界是永恒不变的,事物之间的关系是静态的,而这与事物发展的客观规律相反。

例如,自然界中的一切事物都是在不断发展变化的,不存在永恒不变的状态。

二、马克思主义政治经济学1. 价值和价格的区别及其关系(1)价值是商品所固有的,由生产商品所耗费的人类劳动的数量来决定。

(2)价格是市场上的货币表现形式,由市场供求关系来决定。

(3)价值和价格的关系:价值是价格的内在基础,价格围绕价值上下波动。

习题:请简述价值和价格的区别及其关系。

答案:价值是商品所固有的,由生产商品所耗费的人类劳动的数量来决定;价格是市场上的货币表现形式,由市场供求关系来决定。

价值是价格的内在基础,价格围绕价值上下波动。

2. 剩余价值理论的基本内容及其意义(1)剩余价值理论的基本内容:剩余价值是指工人创造的价值与其所得工资之间的差额,剩余价值是资本家所占有的。

(2)剩余价值理论的意义:揭示了资本主义经济的本质和矛盾,为无产阶级革命提供了理论基础。

第一章复习思考题一、单项选择题1.恩格斯认为,全部哲学、特别是近代哲学的重大的基本问题是()A.哲学与人类生存活动之间的内在联系问题B.人与周围世界的基本联系问题C.思维和存在的关系问题D.关于人的本质问题2.划分唯物史观与唯心史观的根据是( )A.是否承认社会历史的规律性B.是否承认阶级斗争C.是否承认社会存在决定社会意识D.是否承认社会意识的能动作用3.列宁对辩证唯物主义物质范畴的定义是通过( )A.物质和意识的关系界定的B.哲学与具体科学的关系界定的C.主体和客体的关系界定的D.一般和个别的关系界定的4.马克思主义认为,世界的真正统一性在于它的( )A.实践性B.运动性C.物质性D.客观性5.“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”,这一著名诗句包含的哲理是( )A.物质运动的客观性和时空的主观性的统一B.物质运动无限性和有限性的统一C.时空的无限性和有限性的统一D.运动的绝对性和静止的相对性的统一6.“旧唯物主义是半截子的唯物主义”,这是指( )A.旧唯物主义是形而上学的唯物主义B.旧唯物主义在社会历史观上是唯心主义C.旧唯物主义是机械唯物主义D.旧唯物主义是割裂了运动与静止的辩证法7.既是自然界与人类社会分化统一的历史前提,又是自然界与人类社会统一起来的现实基础( )A.运动B.实践C.精神生产D.物质生产8.辩证唯物主义认为事物发展的规律是( )A.思维对事物本质的概括和反映B.用来整理感性材料的思维形式C.事物内在的本质和稳定的联系D.事物联系和发展的基本环节9.有一首描述在战争中缺了钉子的马掌会导致国家灭亡的童谣:“钉子缺,蹄铁卸,战马蹶;战马蹶,骑士绝;骑士绝,战事折;战事折,国家灭。

”这首童谣包含的哲学原理是( ) A.事物是普遍联系的B.事物是变化的C.事物的现象是本质的表现D.事物的量变引起质变10.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

”“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。

”这两句诗包含的哲学道理是( )A.矛盾是事物发展的动力B.事物是本质和现象的统一C.事物的发展是量变和质变的统一D.新事物代替旧事物是事物发展的总趋势11.中国古代哲学家公孙龙“白马非马”之说的错误在于割裂了( )A.内因和外因的关系B.矛盾统一性和斗争性的关系C.矛盾主要方面和次要方面的关系D.矛盾的普遍性和特殊性的关系12.辩证法的否定即“扬弃”,它的含义是指( )A.抛弃B.事物中好的方面和坏的方面的组合C.纯粹的否定D.既克服又保留13.唯物辩证法的否定之否定规律揭示了事物发展的( )A.方向和道路B.形式和状态C.结构和功能D.源泉和动力14.主观辩证法与客观辩证法的关系是( )A.反映与被反映的关系B.唯心主义与唯物主义的关系c.抽象与具体的关系D.唯心辩证法与唯物辩证法的关系15.对于同一事物,不同的人有不同的反映,这说明( )A.意识是主体的自由创造B.意识不受客体影响C.意识受主体状况的影响D.意识的内容是主观的16.人工智能的出现对马克思主义哲学意识论的意义是( )A.否定了物质对意识的决定作用B.改变了人类意识活动的规律性C.肯定了人工智能可以代替意识的能动活动D.丰富了物质和意识相互关系内容17.“历史是逻辑的基础,逻辑是历史的修正”,这一观点是( )A.主观唯心主义的观点B.历史与逻辑相统一的观点C.片面强调逻辑重要性的观点D.割裂历史与逻辑统一的观点18.“从个别到一般,从一般到个别”的思维方法是( )A.归纳与演绎B.分析与综合C.抽象到具体D.实践到认识19.辩证思维方法从抽象上升到具体的过程是( )A.从实践到认识的过程B.从认识到实践的过程C.思维生成现实具体的过程D.在思维中形成“多种规定的统一”的过程[单项选择题答案]1.C 2.C 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.C 9.A 10.D11.D 12.D 13.A 14.A 15 C 16.D 17.B 18.A 19.D二、多项选择题1.“巧妇难为无米之炊”的哲学意义是( )A.意识是第一性的,物质是第二性的B.物质是第一性的,意识是第二性的C.主观能动性的发挥,必须尊重客观规律D.画饼不能充饥2.“物质两种存在形式离开了物质,当然都是无,都是只在我们头脑中存在的观念抽象”,这段话说明( )A.时间和空间是客观的B.时间和空间是物质的存在形式C.时间和空间是绝对的,又是相对的D.时间和空间离开物质只是形式3.我国古代哲学家王夫之认为:“动静者,乃阴阳之动静也。

马克思主义哲学期末复习资料第一章马克思主义哲学的基本概念1.马克思主义哲学的基本问题马克思主义哲学的基本问题是世界的本质、人的本质和人与世界的关系。

2.物质与意识、本质与现象的关系马克思主义哲学认为,物质是客观存在的,意识是主观反映物质的存在和运动的精神现象,物质是本质,意识是现象。

第二章马克思主义哲学的世界观1.辩证唯物主义的世界观马克思主义哲学的世界观是辩证唯物主义,认为世界是物质的统一体,物质是有永恒性和普遍性的,世界是运动着的。

2.历史唯物主义的世界观马克思主义哲学的世界观还包括历史唯物主义,认为人类历史是阶级斗争的历史,社会发展的动力是生产力的发展,社会制度的变革是生产关系的变革所引起的。

第三章马克思主义哲学的方法论1.实践是认识的基础和源泉马克思主义哲学的方法论强调实践是认识的基础和源泉,只有通过实践才能得出正确的认识。

2.辩证法的思维方法马克思主义哲学的方法论还包括辩证法的思维方法,强调矛盾是事物发展的动力,强调捕捉事物发展过程中的矛盾、冲突和转折。

3.唯物史观的方法论马克思主义哲学的方法论还包括唯物史观的方法论,认为历史是客观存在的,研究历史是要以客观的态度和方法去看待和研究它。

第四章马克思主义哲学的社会理论1.马克思主义的阶级学说马克思主义的阶级学说认为,世界是由阶级斗争推动的,阶级的存在是因为社会中存在着私有制和剥削。

2.马克思主义的社会意识形态学说马克思主义的社会意识形态学说指出,意识形态的来源在于社会存在和社会意识形态是由生产力决定的。

第五章马克思主义哲学的政治哲学1.马克思主义的政治学说马克思主义的政治学说认为,政治是阶级斗争在国家机器中的反映。

国家是阶级统治的工具。

2.马克思主义的民主理论马克思主义的民主理论认为,民主必须紧密地联系人民群众的实际需要,民主在社会制度基础上才能得到真正的落实。

第六章马克思主义哲学的生态学思想1.马克思主义的环境思想马克思主义的环境思想认为,环境问题是人类发展的一个必然问题,和生产方式的选择和社会制度的选择密切相关。

《马原》复习资料1.马克思主义的含义、理论来源、经典著作、鲜明特征;马克思主义基本原理的含义(马克思主义的基本立场、基本观点、基本方法);答:含义:马克思主义是由马克思和恩格斯创立的,为他们的后继承者所发展的,以反对资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目标的科学理论体系,是关于无产阶级和人类解放的科学。

理论来源:德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法两国的空想社会主义。

经典著作:两人《神圣家族》《德意志意识形态》《共产党宣言》《新莱茵报》马《资本论》《法兰西内战》《哥达纲领批判》恩《反杜林论》《家庭、私有制和国家的起源》《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》整理出版《资本论》二三卷鲜明特征:(1)科学性,它是对客观世界特别是人类社会本质和规律的正确反应。

(表现在坚持世界的物质性和真理的客观性)(2)革命性,它是无产阶级和广大人民群众推翻旧世界,建设新世界的理论,按本质来说,它是批判的和革命的,它具有鲜明的无产阶级政治立场(表现在坚持唯物辩证法)。

(3)实践性,马克思主义的科学性和革命性是统一的,以社会主义运动的实践为基础,致力于实现无产阶级和广大人民群众的根本利益。

马克思主义基本原理的含义(1)基本立场:是马克思主义观察、分析和解决问题的根本立足点和出发点(2)基本观点:是关于自然、社会和人类思维发展一般规律的科学认识,是对人类思想成果和社会实践经验的科学总结(3)基本方法:是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论基础上的指导我们正确认识世界和改造世界的思想方法和工作方法。

2、哲学的基本问题、哲学派别的划分及各派别的基本思想和代表人物(唯物主义VS唯心主义;可知论VS不可知论;唯物史观VS唯心史观;辩证法VS形而上学)答:哲学的基本问题:存在和思维、物质和精神的关系问题哲学派别的划分及各派别的基本思想和代表人物3、物质观(物质的含义、意识的含义;物质与意识的辩证关系;主观能动性与客观规律性的统一)、运动观(运动的含义、运动与静止、运动与物质的关系)、时空观(时间的含义及其特点、空间的含义及其特点、时空与物质运动的关系)答:(一)物质观物质的含义:物质就是不依赖于人类意识而存在并能为人类的意识所反映的客观存在意识的含义:意识是人脑的机能和属性,是客观世界的主观映像物质与意识的辩证关系:(一)物质觉得意识。

一、马克思主义的基本内涵:⑴从它的创造者、继承者的认识成果讲,马克思主义是由马克思恩格斯创立的,而由其后各个时代、各个民族的马克思主义者不断丰富和发展的观点和学说的体系。

⑵从它的阶级属性讲,马克思主义是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学理论,是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。

⑶从它的研究对象和主要内容讲,马克思主义是无产阶级的科学世界观和方法论,是关于自然、社会和思维发展的普遍规律的学说,是关于资本主义发展和转变为社会主义以及社会主义和共产主义发展的普遍规律的学说。

⑷马克思主义是由一系列的基本理论、基本观点和基本方法构成的科学体系。

(概括而言:马克思主义是由马克思、恩格斯创立的,为他们的后继者所发展的,以批判资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目标的科学理论体系,是关于无产阶级和人类解放的科学。

)二、马克思主义基本理论的基本内涵:马克思主义基本原理是马克思主义理论体系的核心内容,是对马克思主义、观点和方法的集中概括。

它体现马克思主义的根本性质和整体特征,体现马克思主义科学性和革命性的统一。

相对于特定历史条件下所作的个别理论判断和具体结论,马克思主义基本原理具有普遍的、根本的和长远的指导意义。

三、马克思主义的创立:产生时间:19世纪40年代,创始人:马克思、恩格斯马克思主义公开问世:1848年2月《共产党宣言》的发表1876年-1878年,恩格斯《反杜林论》,全面阐述了马克思主义理论体系产生的条件:1.社会根源P42.阶级基础P53.思想渊源P54.人的因素:马克思、恩格斯的革命实践四、马克思主义的鲜明特征:(1)马克思主义的根本理论特征是以实践为基础的科学性和革命性的统一。

(2)马克思主义的革命性集中表现为它的彻底的批判精神。

(3)马克思主义的科学性表现为它力求按照世界的本来面目如实的认识世界不带任何偏见马克思主义的科学性还在与它的深刻性,对任何一个领域都不是浅尝辄止。

(4)马克思主义的科学性和革命性都是以实践性为基础的实践的观点是马克思主义的基本观点,是马克思主义的出发点和归属。

哲学的基本问题是思维和存在的关系问题。

它包括两个方面的内容:一,意识和物质,精神和自然界,究竟谁是世界的本源,即物质和精神何者为第一性,何者为第二性的问题,这一问题也是划分唯物主义和唯心主义的标准。

二,思想能否认识或正确认识存在的问题,这一问题是划分可知论和不可知论的标准。

为什么说思维与存在关系问题是哲学基本问题?原因:1哲学的基本问题是人们在认识世界和改造世界的活动中经常遇到的问题。

2对哲学基本问题的回答,是解决其他一切哲学问题的前提和基础3根据对基本问题的不同回答哲学可以划分为唯物主义和唯心主义两个对立的基本派别。

五、世界的物质统一性原理:基本内容:1.世界是统一的世界。

世界的本质只有一个,而不是多个;世界上的各种事物和现象是有机联系的统一整体。

2.世界统一于物质。

一切事物和现象都根源于物质;运动是物质的根本属性;时间、空间是物质运动存在的基本形式;规律是物质运动所固有的本质的、必然的、稳定的联系;意识是物质世界长期发展的产物,是人脑的机能和客观存在的反映。

总之,万物统一于物质。

3.物质世界的统一性是无限多样的统一。

物质世界的具体形态无限丰富多样,但本质上是共同的,都统一于物质。

世界的物质统一性原理的哲学意义:1.世界的物质统一性原理与唯心论、宗教神学根本对立,与二元论对立,是与科学的实践观相统一的,对认识世界和改造世界具有十分重大的指导意义。

2.世界的物质统一性原理是马克思主义哲学的基石。

一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求,是世界的物质统一性原理在现实生活和实际工作中的生动体现,是我们在坚持和发展中国特色社会主义伟大实践中想问题、办事情的根本立足点。

六、物质与意识:P28-32物质和意识的辩证关系原理及方法论1、物质决定意识,要求我们要一切从实际出发,实事求是。

2、意识具有能动作用,意识活动具有目的性、计划性、主动创造性和自主选择性,正确的意识促进客观事物的发展,错误的意识则阻碍客观事物。

这要求我们要重视精神力量,树立正确意识。

客观规律性和主观能动性的辩证关系原理及方法论1、规律具有客观性和普遍性,这要求我们必须尊重规律,按客观规律办事,否则就会受到规律的惩罚。

2、人在客观规律面前不是无能为力的,我们要充分发挥主观能动性,认识和利用规律,改造世界,造福人类。

分析题例题(仅供参考):某大城市郊区的农民,祖祖辈辈以种菜为生,有着丰富的种菜经验,前几年种菜收入相当可观,去年,上级下达文件要求各地增加粮食生产,某地领导为了响应上级号召,让农民改种粮食,结果农民收入大幅下降,城市居民的蔬菜供应也受到影响。

运用辩证唯物论知识对材料加以分析。

(1)物质决定意识,这要求我们想问题办事情要坚持一切从实际出发,实事求是。

该地区的上级部门要求增加粮食生产的文件精神不天文数字合本地实际,命令农民改种菜为种粮,犯了教条主义错误。

(2)意识具有能动作用,正确的意识对事物的发展起促进作用,错误的意识则对事物的发展起阻碍作用。

领导错误的命令,给农民造成了巨大的经济损失,也给市民生活带来了不便,正体现了这一点。

七、联系与发展一、事物的普遍联系1、联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

2、联系具有的特点:联系具有客观性;联系具有普遍性;联系具有多样性。

3、马克思主义关于事物普遍联系的原理,要求人们要善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性观念,从动态中考察事物的普遍联系。

4、联系国情:当代中国正在以科学发展观为指导构建社会主义和谐社会,这就要求人们正确认识和处理人与自然、人与人、人与社会的相互关系,促进经济社会的协调和持续的发展,促进人的全面发展。

当今世界是开放的世界,各个国家、各个民族之间的相互联系日趋紧密,这就要求我们把握世界发展进程中诸方面的相互联系,把对外开放作为基本国策,抓住机遇,努力发展自己。

二、事物的永恒发展1、事物的相互联系包含事物的相互作用,而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。

事物之间相互作用的结果,使事物原有的状态和性质发生程度不同的变化。

2、发展是前进的上升的运动,发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

八、对立统一规律是事物发展的根本规律为什么说对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心?1.对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力,从根本上回答了事物为什么会发展的问题。

2.对立统一规律是贯穿质量互变规律、否定之否定规律以及唯物辩证法基本范畴的中心线索,也是理解这些规律和范畴的钥匙。

3.对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法-矛盾分析法。

什么是规律?尊重客观规律与发挥主观能动性有什么关系?①规律是事物的本质的联系,是事物的必然联系,是事物的稳定联系,是客观的。

②⑴必须首先尊重客观规律。

发挥人的主观能动性必须以承认规律的客观性为前提。

⑵在尊重客观规律的基础上,要充分发挥主观能动性。

九、对立统一、矛盾规律、量变质变1.什么是矛盾?矛盾的同一性和斗争性在事物中各期什么作用?①矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴②(1)同一性对于事物发展的作用主要是:矛盾双方互为存在的条件,矛盾双方可以利用对方的发展使自已获得发展;矛盾双方相互包含,可以相互吸取有利于自身的因素而得到发展;矛盾双方彼此相通,可以向着自己的对立面转化而得到发展(2)斗争性对于事物发展的作用主要表现在:推动矛盾双方力量对比发生变化,造成事物的量变;促使矛盾双方地位或性质转化,实现事物的质变。

(3)矛盾的同一性和斗争性不能孤立地起作用,它们对事物发展的作用只有在两者的结合中才能实现。

2.试述矛盾的普遍性和特殊性辩证关系及实践意义。

①⑴区别:矛盾的普遍性即矛盾的共性,矛盾的特殊性即矛盾的个性。

矛盾的共性是无条件的,绝对的;矛盾的个性是有条件的,相对的。

⑵统一:矛盾的普遍性和特殊性在一定条件下可以相互转化。

任何现实存在的事物都是共性和个性的统一,共性寓于个性之中,没有离开个性的共性,也没有离开共性的个性。

②意义:1矛盾的共性和个性,绝对和相对的道理,是关于矛盾问题的精髓,是正确理解矛盾学说的关键。

2它是客观事物固有的辩证法,又是科学的认识方法。

3矛盾普遍性和特殊性相统一的原则,是坚持马克思主义普遍原理与各国具体实践相结合的哲学基础,也是建设中国特色社会主义的哲学依据。

3. 什么是辩证的否定?⑴否定是事物的自我否定,是事物内部矛盾运动的结果⑵否定是事物联系和发展的环节⑶否定的实质是扬弃⑷否定是新旧事物联系的环节。

4.如何正确认识量变与质变的辩证关系⑴量变是质变的准备⑵质变是量变的必然的结果⑶量变和质变相互渗透⑷量变和质变相互依存,相互沟通,量变引起质变,在新质的基础上,事物又开始新的量变,如此交替循环,形成事物质量互变的规律性十、唯物主义认识论、认识过程、理性认识与感性认识的形式与特点相关知识一.主体和客体的关系1从根本上说是认识关系和实践关系2辩证唯物主义认识论认为,主体和客体的关系不仅仅是认识和被认识的关系,而且也是改造和被改造的关系;主体反映客体的过程,也是主体改造客体的过程。

二.什么是认识?实践对认识的决定作用表现在那些方面?认识:是主体在实践基础上对客观能动性的反映1.实践产生了认识的需要2.实践为认识提供了可能3.实践使认识得以产生和发展4.实践是检验认识的真理性的唯一标准5.实践是认识的目的和归宿认识是主体对客体的能动反映的特点1.反映具有摹写性2.反映具有创造性三.认识的过程认识运动的基本规律1.从实践到认识2.从认识到实践3.认识运动不断反复和无限发展四、简述理性认识的表现形式及其特点。

答案: 1、理性认识是认识的高级形式,是对事物的本质、整体、内部联系的反映。

其表现形式有概念、判断、推理。

2、理性认识的特点:第一,间接性。

通过抽象思维间接把握事物的本质。

第二,抽象性。

概念是反映事物的共性或本质属性的思维形态,比感性认识更纯粹,更深刻。

简述感性认识的表现形式及其特点。

答案: 1、感性认识是认识的低级形式,是对事物的现象、片断、外部联系的反映。

其表现形式是感觉、知觉和表象。

2、感性认识的特点:第一,直接性。

是人的感官对外界事物的刺激所作出的直接反映。

第二,形象性(具体性),离不开具体事物的形象。

五.感性认识和理性认识的辩证关系及其意义?1感性认识和理性认识是认识过程中的两个不同阶段他们不仅有区别,而且又相互联系,是辩证的统一2理性认识依赖与感性认识,理性认识必须以感性认识为基础。

坚持理性认识对感性认识的依赖关系,就是坚持了认识论的唯物论3感性认识有待于发展和深化为理性认识。

只有是感性认识上升到理性认识,才能把握住事物的本质,满足实践的需要。