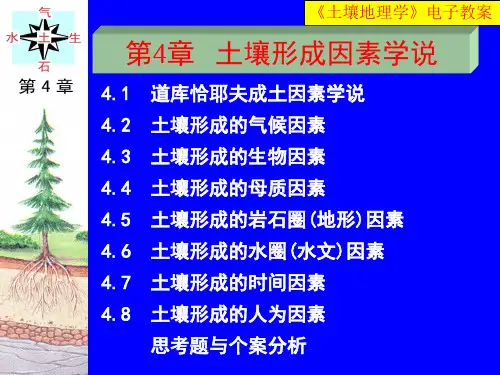

《土壤地理学》第4章 土壤形成因素学说讲课教案

- 格式:ppt

- 大小:24.06 MB

- 文档页数:44

人教版高中地理土壤的主要形成因素教学设计一、教学目标•了解土壤的概念和重要性;•掌握土壤的主要形成因素;•能够分析不同土壤类型的形成机制。

二、教学内容1.土壤的定义和特点;2.土壤的形成因素;3.不同土壤类型的形成机制。

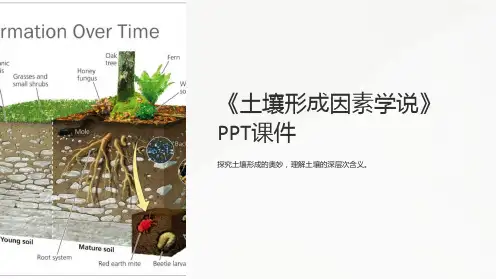

三、教学过程1. 导入环节(5分钟)引导学生思考:土壤在我们日常生活中有什么重要性?为什么需要了解土壤的形成因素?2. 知识讲解(15分钟)a. 土壤的定义和特点通过课本或多媒体展示图片,向学生介绍土壤的定义和特点。

强调土壤是地壳表层由岩石经过物理、化学和生物的作用而形成的,具有良好的透水性、保水性和层次性等特点。

b. 土壤的形成因素讲解基本的土壤形成因素,包括:•母质:岩石和矿物质是土壤形成的原材料;•气候:温度和降水是土壤发育的主要气候因素;•生物:土壤中的生物活动对土壤形成起着重要的作用;•地形:地形对土壤的分布和形成有一定的影响。

3. 实例分析(20分钟)选择几个典型的土壤类型进行详细的实例分析,包括黄土、红壤和淤泥等。

通过分析不同土壤类型的形成机制,让学生理解土壤形成的复杂性和多样性。

4. 案例讨论(20分钟)提供一些实际案例,让学生在小组讨论的形式下分析土壤形成的因素,培养学生的分析和解决问题的能力。

5. 总结归纳(10分钟)对本节课的内容进行总结归纳,强调土壤的形成因素对土壤类型的形成和分布的影响。

四、教学评估1.学生小组讨论中的表现;2.教师针对案例讨论中学生的表现进行评价;3.课堂小测验。

五、教学资源1.人教版高中地理教材及配套教学资源;2.多媒体设备和图片。

六、教学反思通过本节课的设计,学生可以深入了解土壤的形成因素,从而提高对土壤的认识和理解。

在教学过程中,引导学生进行实例分析和案例讨论,培养学生的思维能力和解决问题的能力。

同时,通过对学生的评估,可以及时发现问题并进行调整和完善教学内容。

高中地理(形成土壤的影响因素)教案一、教学目标1.能结合相关图片、视屏等资料,说出土壤形成的主要因素并解释常见的土壤现象。

2.通过小组依据资料商量土壤形成的自然因素,提高资料分析、团结协作,交流互助的能力。

3.明确人类活动与土壤之间相互影响的关系以及人类在生产生活中对土壤这种资源合理利用的方法,逐渐树立学生可延续开展和人地协调的观念。

二、教学重难点重点:土壤形成的主要因素。

难点:土壤形成的主要因素。

三、教学方法谈话法、多媒体法、小组商量法。

四、教学过程环节一:导入新课设疑导入。

提问学生:每逢月底,我们总会看到一个新词出现,它就是“吃土〞。

大家了解这个词是怎么来的吗那大家又了解土是怎么来的吗设置疑问,引发思考,提高学生学习兴趣,进而导入今天的新课。

环节二:新课讲授1.知识回忆(教师活动)引导学生回忆上节课分别学了哪些土壤(学生答复)依据颜色划分有黑土、红壤黄壤等;依据质地划分有粘土类、壤土类、沙土类等;观察土壤剖面可以将土壤划分成不同的土层。

(教师总结)目前各国其实都有自己标准的土壤划分方法,并可以将土壤划分成不同的土纲,如我国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为根底,是一个定量化、标准化和国际化的分类,该系统分类把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝土、变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土。

2.土壤形成的自然因素(教师活动)出示(土壤成土过程示意图),引导学生认真观看并思考:为什么土壤各不相同土壤发生的物质根底是什么(学生活动)观察图片思考并答复。

因为形成土壤的物质不一样,这个物质称为成土母质。

(教师活动)成土母质是指岩石的风化产物,是土壤发育的物质根底,当岩石破碎后就会成为成土母质,经过植物在成土母质中扎根,促进了土壤的进一步发育,并增加了土壤的有机含量,之后通过降水不断渗透到土壤深处,促使土壤进一步发育。

因此成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分,影响土壤质地。

人教版高中地理土壤的主要形成因素教学设计一、设计目标本教学设计旨在让学生了解地理土壤的主要形成因素,并能够理解土壤形成的基本过程。

通过本教学设计,学生将能够掌握以下知识和技能:1.熟悉地理土壤的概念和定义;2.理解土壤形成的基本过程和主要形成因素;3.掌握地理土壤的分类和特征。

二、教学内容和方法2.1 教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个方面:1.地理土壤的概念和定义;2.土壤形成的基本过程;3.土壤的主要形成因素;4.土壤的分类和特征。

2.2 教学方法为了达到设计目标,本教学设计将采用以下教学方法:1.前导导入:通过问题导入的方式引发学生对土壤的兴趣,并激发他们的思考;2.多媒体展示:利用图片、视频等多媒体资料,直观地展示土壤形成的基本过程和主要形成因素;3.团体合作学习:通过小组讨论、合作探究等方式,让学生共同解决问题,促进他们的思维发展和交流能力;4.实地考察:组织学生进行实地考察,了解不同环境条件下土壤的特征和分类。

三、教学流程3.1 活动一:前导导入•工作形式:整体活动•时间估计:10分钟步骤:1.教师出示一张图片展示不同颜色和质地的土壤。

2.教师引导学生观察图片,提出问题:“为什么土壤的颜色和质地不同?”3.学生思考并畅所欲言,教师进行引导和点拨。

3.2 活动二:多媒体展示•工作形式:整体活动•时间估计:20分钟步骤:1.教师通过多媒体展示土壤形成的基本过程和主要形成因素。

2.教师解释并讲解多媒体内容,引导学生思考和提问。

3.3 活动三:团体合作学习•工作形式:小组活动•时间估计:30分钟步骤:1.教师将学生分成小组,每个小组选择一个土壤形成因素进行深入研究。

2.学生在小组内合作,收集相关资料,介绍所选择的土壤形成因素,并解释其对土壤形成的影响。

3.每个小组派代表做小组报告,其他小组进行提问和讨论。

3.4 活动四:实地考察•工作形式:整体活动•时间估计:30分钟步骤:1.教师组织学生进行实地考察,选择一个地点,观察土壤的颜色、质地、湿度等特征。

第四节分析土壤形成的原因-鲁教版高中地理必修第一

册(2019版)教案

一、课前导入

1.直接给学生出示满是尘土的瓶子并让学生猜测其内容是什么。

2.显示一个全球大气降水的全球地图,让学生明白为什么不同地区的土壤不同。

二、课堂讲解

1. 土壤产生的过程

•化学物质和有机物质相互作用,产生新的物质而形成小颗粒。

•多年水流下淋,让土壤形成更大的颗粒。

•生物过程可以促进土壤产生。

2. 土壤形成的因素

•岩石成分:土壤的化学成分来自风化的岩石。

•气候:气候会影响土壤形成和物质的分解。

•有机物质:植物的残渣和死去的动物会形成有机物质。

有机物质可以改善土壤,使其更适合植物生长。

•时间:土壤的形成需要很长时间,数百年或更长时间。

三、课堂练习

1.请简述土壤的产生过程。

2.气候是否会影响土壤形成?为什么?

3.简述有机物质对土壤的影响。

四、课后拓展

1.了解不同种类的土壤和所处的环境。

2.设计实验探究如何改善土壤的质量。

五、教学反思

此节课内容比较简单,能够帮助学生理解土壤的形成过程及所受到的影响因素,能够将土壤与其他学科联系起来,例如地理、生物、化学等。

在课堂上需要花费足够的时间来让学生理解土壤的形成原理和各种因素之间的关系。

此节课程让学生在听课过程中是拥有了新的知识,当然活动也是如此。

高中地理《形成土壤的影响因素》教案教学目标:1.了解土壤形成的基本过程和土壤形成的原因;2.理解环境和人类活动对土壤的影响;3.掌握评价土壤质量的方法;4.培养学生的实验、观察、分析的能力。

教学重点:1.土壤形成的基本过程和原因;2.环境和人类活动对土壤的影响。

教学难点:1.理解土壤形成的基本过程和原因;2.掌握评价土壤质量的方法。

教学方式:1.教师授课;2.小组讨论;3.实验观察;4.课堂练习。

教学内容和步骤:一、导入新课(15分钟)1.通过讲解“你对土壤了解多少?”,引起学生对课题的兴趣;2.以问题形式给学生讨论:土壤的形成和土壤的作用是什么?3.启发学生探究土壤形成的影响因素,引导学生思考环境和人类活动对土壤的影响。

二、教学核心(30分钟)1.讲解土壤的形成过程和影响因素;2.探讨环境和人类活动对土壤的影响:a.环境因素:气候、土壤母质、地形、生物;b.人类活动因素:开垦、植树造林、施化肥、排放污染。

三、实验(30分钟)1.实验名称:评价土壤的质量;2.实验步骤:a.收集不同来源的土壤样品;b.利用显微镜观察土壤样品的结构特征;c.通过pH值测定土壤酸碱度;d.根据土壤的沉淀份量和颜色等指标评价土壤的质量。

四、课堂练习(15分钟)1.请学生分组讨论,回答以下问题:a.人类活动对土壤的破坏有哪些?如何保护土壤?b.土壤的 pH 值受哪些因素影响?为什么 pH 值越低,土壤越酸?2.学生个人完成笔试题。

五、课堂总结(10分钟)1.回顾本节课的重点内容;2.总结环境和人类活动对土壤的影响;3.布置下节课的作业。

人教版高中地理土壤的主要形成因素教学设计一、教学背景地理学科中的土壤是一个重要的内容,了解土壤的形成因素对于学生正确理解地球表层的构造以及作为生命之本的土壤的功能有着重要意义。

本教学设计针对高中地理课程中的土壤章节,通过清晰的教学目标、合理的教学流程以及有趣的教学方法,帮助学生全面理解土壤的主要形成因素。

二、教学目标1.知识目标:–理解土壤形成的主要因素是岩石、气候、生物、人类活动。

–掌握各种因素对土壤形成的作用机理。

–了解主要土壤类型的分布特点及其与形成因素的关系。

2.能力目标:–能够运用所学知识解释实际问题,如为什么某地土壤肥沃,而另一处土壤贫瘠等。

–能够进行简单的土壤成因分析,并归纳总结。

3.情感目标:–培养学生的观察力和分析能力,增强对土壤形成因素的兴趣和好奇心。

–培养学生的环保意识,引导他们合理利用土壤资源。

三、教学重点与难点教学重点: - 土壤形成的主要因素是岩石、气候、生物、人类活动。

- 各种因素对土壤形成的作用机理。

教学难点: - 理解主要土壤类型的分布特点及其与形成因素的关系。

四、教学方法与过程1. 教学方法•探究式教学法:通过实际案例、实证数据和问题引导学生主动参与,激发学生的学习兴趣。

•多媒体辅助教学:运用多媒体资源,引入生动形象的图片、视频等素材,加深学生的理解。

•合作学习法:进行小组合作学习,让学生互相讨论、合作解决问题,提高学生的分析和合作能力。

2. 教学过程步骤一:导入引入通过展示一张土壤的图片或视频,教师与学生进行互动,引发学生的思考,激发学习兴趣。

步骤二:知识点讲解教师通过PPT或黑板等多媒体工具,对土壤的主要形成因素进行讲解。

包括岩石、气候、生物、人类活动等因素,并重点讲解各种因素对土壤形成的作用机理。

步骤三:案例分析教师给出几个实际案例,如某地土壤肥沃的原因、某地土壤过酸的原因等,然后要求学生在小组中进行讨论,分析造成这些现象的主要因素是什么,并给出解释。

《形成土壤的影响因素》地理教案教案概述:本节课旨在让学生了解和掌握土壤的形成过程及其影响因素。

通过观察和分析不同的土壤样本,学生能够理解土壤的组成、结构和功能,并探讨气候、地形、植被、母质等因素对土壤形成的影响。

教学目标:1.了解土壤的组成和结构;2.掌握土壤形成的主要因素;3.能够分析不同因素对土壤形成的作用;4.培养学生的观察、思考和表达能力。

教学重点:1.土壤的组成和结构;2.气候、地形、植被、母质对土壤形成的影响。

教学难点:1.土壤形成因素的相互作用;2.学生实际操作能力的培养。

教学准备:1.教学PPT;2.土壤样本;3.放大镜、铁铲等观察工具。

教学过程:一、导入(5分钟)1.引导学生观察周围的环境,注意土地的表面状况,引发学生对土壤的思考。

2.提问:“你们对土壤有什么印象?土壤是从哪里来的?”二、讲授(10分钟)1.讲解土壤的组成和结构,如颗粒物、有机质、矿物质等。

2.介绍土壤形成的主要因素:气候、地形、植被、母质。

3.分析各因素对土壤形成的影响,如气候影响有机质的分解,地形影响水分的分布,植被影响有机质的积累,母质影响土壤的质地等。

三、实践操作(15分钟)1.学生分组,每组提供一块土壤样本;2.引导学生观察土壤样本的质地、颜色、结构等特征;3.让学生用放大镜观察土壤中的颗粒物、有机质等;4.学生结合所学的土壤形成因素,分析土壤样本的特点,并讨论各因素对该土壤形成的作用。

四、课堂讨论(10分钟)1.邀请学生分享自己的观察结果和分析;2.引导学生从多角度、多层次思考土壤形成的过程;3.讨论如何保护土壤资源,提高土壤质量。

1.回顾本节课所学的内容,强调土壤的形成过程及其影响因素;2.强调保护土壤资源的重要性,提倡可持续发展的观念。

教学反思:本节课通过观察和分析土壤样本,让学生了解土壤的组成和结构,掌握土壤形成的主要因素。

在实践操作环节,学生能够亲身体验土壤的特性,提高观察和思考能力。

课堂讨论环节,学生积极参与,提出自己的观点,培养了表达和沟通能力。