第八章麻醉与体温

- 格式:ppt

- 大小:112.50 KB

- 文档页数:23

《麻醉生理学》试题及答案第一章绪论1、麻醉生理学研究的目的与内容是什么?2、名词解释:稳态、内环境、反馈、应急、应激3、手术对人体生理功能有哪几方面的影响?麻醉的目的是什么?第二章麻醉与神经系统1、简述静息电位和动作电位形成的基本条件。

2、局部电位和动作电位的特征是什么?3、简述正常脑电图和诱发电位的定义、基本波形。

4、简述脑诱发电位的特征。

5、麻醉与手术对神经系统生物电活动有何影响?6、何谓意识?意识的组成部分是什么?意识内容的核心是什么?7、觉醒状态包括哪些?觉醒状态是如何维持的?8、简述正常意识及其特征。

9、病人出现昏睡时,反射、角膜反射和瞳孔对光反射是否存在?10、麻醉状态下的意识活动和感觉是如何变化的?全麻药作用的主要靶区在哪?11、简述疼痛的概念与生物学意义。

13、参与人体镇痛的物质有哪些?最重要的是什么?14、痛觉阈、痛反应阈、耐痛阈的定义,临床病人疼痛测量的方法是什么?15、简述全麻药对躯体运动的主要影响。

16、肌松药主要作用与什么部位?作用机制是什么?17、简述自主神经系统的结构和功能特点。

18、脊髓中枢调节哪些内脏反射活动?19、麻醉病人瞳孔对光反射消失,表明麻醉中枢的部位已达何处?20、何谓眼心反射?手术牵拉内脏引起循环系统哪些变化?21、有关麻醉深度的反射有哪些?各定位在哪里?第三章麻醉与呼吸1、呼吸道包括哪些部分?何谓上、下呼吸道?2、气管切开有哪些优缺点?3、叙述肺泡表面活性物质的生理功能。

4、肺循环有哪些特点?5、列举能使支气管扩张的常用麻醉药物。

6、叙述气道阻力的大体分布。

7、影响气道阻力有哪些因素?8、麻醉期间有哪些情况可增加气道阻力而影响肺通气?采用哪些措施可使呼吸道通畅?9、名词解释:气道跨壁压、机械无效腔、FVC、FVC1/FVC%、MMFR、CC、CV、D L、A-aDO2、P50、无呼吸氧合。

10、何谓通气效率?若比值大能提示通气效率高吗?11、在作气管插管时对病人常采用什么手法?此手法对气道阻力和无效腔有何影响?13、什么叫功能残气量?体位与麻醉对其有何影响?14、PaCO2、PaO2、H+如何影响肺通气?15、麻醉对肺通气是如何影响的?16、常用的吸入和静脉麻醉药对肺通气的影响是如何的?17、PEEP对呼吸、循环、颅内压的影响是如何的?18、何谓通气/血流比值?为何说该比值必须匹配?19、如何防止气管插管时病人出现无呼吸氧合?20、何谓流动氧量?它受哪三种因素的影响?21、简述麻醉期间缺氧的因素。

麻醉生理学试题及答案第四章麻醉与循环一、填空1. 在心功能障碍病人可用扩血管药物,这是因为引起后负荷增加使心输出量进一步降低。

2. 运动时心率加快和心肌收缩力量增强的机制,主要是由于心交感中枢兴奋和心迷走中枢抑制。

3. 保护缺血心肌的基本途径是增加能量供应、减小心肌能量消耗。

4. 颅内高压患者常以动脉血压升高,心率降低为特征。

5.电击复律术治疗心律失常时,要使刺激不落入心室的易损期内,以免引起心室颤动。

6.儿茶酚胺可诱发早期后除级和延迟后除极引起自律型心律失常。

7.循环衰竭包括:心力衰竭和周围循环衰竭。

8.椎管内麻醉时,心输出量减少。

二、选择题1. Starling机制是指心脏的每搏输出量取决于DA平均动脉压; B心率贮备; C心力贮备; D心室舒张末期容积;E心室收缩末期容积2. 房室延搁的生理意义是DA使心室肌不会产生完全强直收缩; B增强心室肌收缩力; C使心室肌有效不应期延长;D使心房、心室不会同时收缩; E使心肌动作电位幅度增加3.麻醉药物对心排出量的抑制程度从轻到重的顺序为AA氧化亚氮>乙醚>异氟烷>氟烷; B乙醚>氧化亚氮>异氟烷>氟烷; C异氟烷>氟烷>氧化亚氮>乙醚; D氧化亚氮>乙醚>氟烷>异氟烷; E乙醚>异氟烷>氟烷>氧化亚氮4. 奎尼丁可抑制下列哪种通道使心肌兴奋性降低EA Ca2+;B K+;C Cl-;D Mg2 + ; ENa+5.关于冠脉循环的解剖生理特点叙述错误的是:DA毛细血管丰富,与心肌纤维数的比例为1:1; B各冠状血管之间有吻合支存在;C血流丰富,60~80ML/(100g·min) D;心肌血流分布均匀; E 心室腔内存在腔血管6.下列哪项不是麻醉期间发生心律失常的原因?EA自主神经平衡失调; B电解质紊乱; C麻醉用药; D手术刺激心脏; E输血7. 眼科手术时可引起心功能过缓甚至停搏的反射是BA眨眼反射; B眼心反射; C眼睑反射; D瞳孔对光反射;E主动脉弓和颈动脉窦的压力感受性反射8. 心室肌有效不应期的长短取决于DA动作电位0期去极的速度; B阈电位水平的高低; C动作电位2期的长短;D动作电位复极末期的长短; E钠-钾泵的功能9. 麻醉后体位由平卧转为直立位时,循环系统发生什么变化?EA血压下降; B血压升高; C血压不变; D心率减慢; E 以上都不正确10.保持脑血流量相对恒定的调节方式是CA神经调节; B体液调节; C自身调节; D前馈调节; E神经-体液调节三、名词解释:易损期:在相对不应期的开始之初有一个短暂的时间,在此期间应用较强的刺激可引起心肌纤维性颤动,这一段时间就称为易损期。

麻醉手术与温度赵素真河南省人民医院麻醉科450003近年来手术室中央空调的出现,手术室工作有了舒适的环境,避免了病人高温的危险。

然而麻醉抑制保护性体温调节反应,手术中不可避免的热量丢失,使疏忽性术中低体温很快成为常见麻醉并发症之一。

本文讨论麻醉与手术对体温调节的影响及其带来的围术期效应。

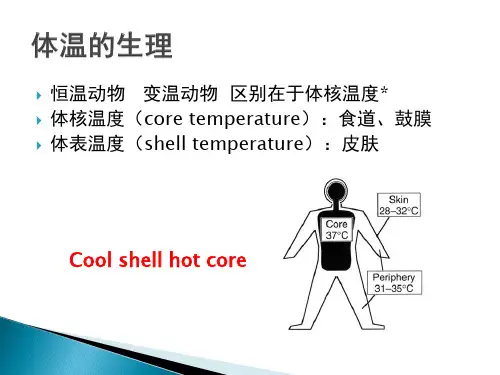

体温调节人是恒温动物,其受保护的身体中间核心部分(包括中枢神经系统、内脏及大血管)的温度变化很小,外周起隔离作用的壳对改变热量的获取与丢失有重要意义。

体温调节中枢在下丘脑,对遍布全身的温觉与冷觉感受器的传入性神经冲动做出反应。

在健康人,热量获取或丢失的生理学机制总是努力将中心体温保持在一个非常狭小的范围内,不发生体温调节反应的范围约0.4℃,高于或低于这个范围便会出现体温调节反应。

主要调节反应有:冷反应:血管收缩,非寒颤性产热,寒颤。

热反应:血管舒张,出汗。

血管收缩是保存热量的一种方法,可产生获取热量的效应。

通过α肾上腺素能效应引起皮肤动静脉短路血管收缩,增加身体核心隔热层的大小,减少热量向外周传递。

当血管收缩产生的热量不足以对付温度的下降,则出现寒颤与非寒颤产热。

寒颤是不随意的、有节律的骨骼肌强直振挛性收缩。

寒颤不是交感神经调节,而似乎是中枢神经对寒冷的反应。

亚临床状态的寒颤没有明显的肌肉运动,但通过肌电图可测得。

剧烈寒颤可使热量产生增加2-3倍。

非寒颤性产热主要发生在新生儿,因为新生儿具有布满交感神经和富含线粒体的褐色脂肪,寒冷引起交感神经刺激导致去甲肾上腺素释放,使游离脂肪酸自身氧化产热。

外周血管舒张是对温暖的生理反应,可以导致热量丧失。

对应于温度上升,交感神经调控皮肤动静脉短路,表现出明显的血管舒张。

这样使身体内的热量重新分布,以使身体内部核心温度更接近于体表,通过传导、辐射与蒸发增加热丢失约15%。

出汗是外分泌腺的一种交感性胆碱能反应,它发生在当血管舒张不足以排除过多的热量时。

通过蒸发可特别有效的发挥冷却作用,出汗使热量丢失达500%。

麻醉与体温Part 1 体温的生理调节概述:1.人的体温调节有自主性体温调节和行为性体温调节两种方式①主性体温调节是指在中枢的控制下,通过增减皮肤的血流量、发汗、战栗等生理性产热和散热调节反应而维持体温的相对恒定②当皮肤和粘膜的温度感受器分别感受热、冷信号后,通过传入神经(Aδ有髓鞘纤维传入冷信号、C无髓鞘纤维传入热信号)传到中枢;下丘脑是体温中枢的主要控制部位2.机体产热的主要器官是肝脏和骨骼肌,产热的形式有战栗产热和非战栗产热①战栗产热是指在寒冷环境中,骨骼肌发生不随意的节律性收缩②非战栗产热以褐色脂肪组织的产热量最大,由于新生儿不能战栗产热,故这种产热方式对新生儿尤为重要Part 2 围手术期影响体温的因素麻醉及其用药对体温的影响:1.麻醉药物:①所有麻醉药包括全身麻醉药、局部麻醉药均可明显影响机体自主神经的体温调节,在不同程度上扩张皮肤血管,增加散热,在这种状况下,机体易受环境低温的影响而出现体温下降②局部麻醉药的毒性反应如肌张力增强、抽搐等可使体温升高2.麻醉方法:①在全身麻醉中可使体温升高的原因有:麻醉过浅,应激反应增强,肌张力增加;循环紧闭式麻醉,呼吸道散热减少;CO2蓄积②在全身麻醉中,由于意识消失和肌肉松弛,产热减少,另外血管扩张,散热减少,可使体温降低③椎管内麻醉可影响冷觉感受器的信号向中枢的传递3.其他:①肌肉松弛药使体温下降②交感神经兴奋药,如肾上腺素、去甲肾上腺素、麻黄碱等,可使皮肤血管收缩、肌张力增强,有可能使体温升高③抗胆碱药如阿托品、东莨菪碱使汗腺分泌减少影响散热,可使体温升高手术室室温与相对湿度的影响:1.室温过低,患者麻醉后较长时间暴露于手术室内,容易发生体温降低2.室温过高,手术无菌单的覆盖及湿度增大,均限制了机体散热,使体温升高年龄的影响:1.小儿体表面积大,尤其是新生儿、早产儿,体温调节中枢发育不完善,自动体温调节功能也较差2.老年人代谢率较低,自动体温调节功能较差各种手术操作的影响:1.下丘脑附近的操作有可能引起病人中枢性体温升高2.胸腹腔手术、机体深部暴露面积大、暴露时间长,可引起深部温度明显下降3.手术中使用大量低温液体冲洗体腔或进行局部低温保护脏器,都有全身降温的作用其他因素的影响:1.术前有感染、脱水、甲亢、输血输液反应可使体温升高2.久病体弱、皮下脂肪很少的患者或手术中静脉输入大量较低温度的液体或库存血,可使体温下降Part 3 手术中体温降低或升高对机体的影响低体温对机体的影响:1.临床上常在全身麻醉下采用物理降温的方法将病人体温降至一定程度,以保护重要脏器;但另一方面,低温也给机体带来一些不利影响2.对代谢的影响:①在无御寒的条件下,人体代谢率随体温降低而降低,但各器官氧耗量的减少程度并不一致,如脑的氧耗量在31℃以上时较少改变②低温可引起器官血流灌注明显减少,无氧代谢产物增加,进一步危害机体的正常代谢③低温可影响药物的药代动力学,降低药物在体内的代谢,从而增加药效,不利于麻醉恢复3.对呼吸系统的影响:①低温下降,呼吸频率随之减慢加深,在体温低于25℃时,呼吸变弱甚至停止②低温使支气管扩张,增加解剖无效腔③低温使氧离曲线左移,血红蛋白与氧的亲和力增加,不利于组织供氧④CO2在血中溶解量增加,PaCO2的升高及酸中毒使氧离曲线右移,产生代偿作用4.对循环系统的影响:①低温直接抑制窦房结功能、减慢传导,心率和心输出量随体温下降而下降;冠脉血流减少,心急耗氧量降低②心脏收缩时间和等长舒张时间均延长,严重者可发生心室颤动5.对神经系统的影响:①低温可降低中枢神经系统的氧耗量,在一定范围内有利于降低颅内压和脑保护②低温可减慢周围神经的传导速度,但动作电位反而增强,故出现肌张力增强的现象6.对血液系统的影响:①低温使血小板和各种凝血因子及纤维蛋白原减少,抑制血小板功能,造成凝血功能紊乱,渗血出血增加②低温使毛细血管静水压增高,血管内液体向组织间隙转移,血浆容量减少,血液浓缩,粘稠度增加,血流速度减慢,使发生血栓的可能性增加7.对肝肾功能的影响:①低温时,肝代谢率和解毒功能降低,另一方面增加了肝脏对缺氧的耐受性②低温时,肾的有效血浆容量下降,肾小球滤过率减少;肾小管的分泌和重吸收也受到抑制;同时低温可延长肾循环阻断时间,对肾缺血有保护作用8.对电解质和酸碱平衡的影响:①低温可因组织灌流不足而引起代谢性酸中毒②低温时心肌细胞对钙离子的敏感性增加,易出现室颤9.其他:①低温可降低患者的免疫功能,不利于术后恢复②低温时交感神经功能亢进,体温升高的活动明显增强体温升高对机体的影响:1.一系列的代谢紊乱,代谢增快,氧耗量增大2.糖原分解增加,出现代谢性酸中毒、高钾血症3.心率加快,增加心肺负荷,容易发生心率失常和心肌缺血4.可过度通气出现呼吸性碱中毒5.严重的水电解质紊乱和酸碱失衡恶性高热:1.恶性高热是指某些麻醉药诱发的全身肌肉强制性收缩并发体温急剧上升及进行性循环衰竭的代谢亢进危象2.体温几乎每15分钟上升1℃,常在40℃以上,死亡率很高3.特效药物:丹曲林。