正确认识副猪嗜血杆菌病

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

副猪嗜血杆菌病的流行特点及防控措施副猪嗜血杆菌病是一种由副猪嗜血杆菌引起的动物传染病,主要侵害猪只,可引起全身性出血和败血症,严重危害猪的生长和生产。

该病在全球范围内广泛流行,给养殖业造成了巨大损失。

以下将结合副猪嗜血杆菌病的流行特点和防控措施进行详细介绍。

一、流行特点1.易传播:副猪嗜血杆菌病具有极强的传染性,主要通过口腔、呼吸道、皮肤等途径感染猪只,尤其是在密集养殖条件下易造成疫情扩散。

2.高致病性:副猪嗜血杆菌是一种致病性很强的细菌,容易侵入宿主的血液和组织引起全身性感染,对猪的健康和生长发育造成严重影响。

3.多发季节:副猪嗜血杆菌病在气温较高、湿度较大的夏秋季节易发生,因为这种环境条件更有利于副猪嗜血杆菌的生长繁殖。

4.潜伏期短:感染副猪嗜血杆菌后,猪只的潜伏期一般为1-3天,病变发展迅速,呈急性感染的特点,病情恶化迅速。

5.易引起死亡:副猪嗜血杆菌感染后,可导致全身出血、败血症、休克等严重症状,严重时会导致猪只死亡。

二、防控措施1.加强饲养管理:定期对猪舍进行消毒和清洁,保持猪场通风良好,控制环境温湿度,减少细菌滋生的环境。

严格落实饲料卫生制度,防止食物受污染。

2.提高养殖水平:加强养殖人员的培训,提高防疫意识和应急处理能力。

定期做好猪只的健康检查,发现异常立即隔离治疗,避免病情扩散。

3.科学用药:对疑似感染副猪嗜血杆菌病的猪只及时进行细菌培养和鉴定,选用有效的抗生素和抗菌药物进行治疗。

严格按照药物使用说明书进行用药,避免滥用和不当使用药物。

4.加强疫病监测:建立健全的疫病监测体系,定期对猪场和周边环境进行检测,掌握病情发展动态,及时采取相应防控措施。

5.加强入场检疫:引种猪只和疾病携带者进场前应进行严格检疫,阻止病原菌传播源的输入。

对疑似感染病例的肉及其制品,要及时销毁处理,避免病原菌在场内传播。

6.加强动物隔离:严格控制猪群流动,避免感染副猪嗜血杆菌病的猪只与其他健康猪只接触,减少疾病传播的可能性。

X u m u s h o u y i 猪副嗜血杆菌病的诊断与防治王景东1王景帅2猪副嗜血杆菌病为一种因猪副嗜血杆菌引起猪群的接触性细菌性传染疾病,也称为是纤维素性浆膜炎、脑膜炎或者多发性关节炎。

该疾病诊断主要从呼吸困难、关节肿胀、跛行和疼痛及心包、胸膜、脑膜和腹膜、四肢关节浆膜的纤维素性炎症为主要特征,呈世界性分布。

随着养殖行业规模的扩大,生猪病症开始带有明显的混合性特点,增加了治疗难度。

一、猪副嗜血杆菌病分析1、流行特点:猪副嗜血杆菌病主要传染猪群,对其他的牲畜不会有危害,致病菌为条件性致病菌,多广泛分布在猪群的上呼吸道系统,也在患病猪的肺脏中分离出致病菌。

一般条件下,嗜血杆菌致病能力表现并不显著,在各种应激因素下会导致呼吸道中副嗜血杆菌影响到上呼吸道黏膜纤毛活动,对纤毛带来损伤引起脓性的鼻炎。

损伤的黏膜组织也会给致病菌的侵入带来有利的条件。

生猪养殖中,猪群如果有呼吸道和繁殖综合征、地方性肺炎及流感等,在不合理的养殖管理下,在过大的饲养密度下,加之通风不良,极易会导致有毒有害性气体大量的积累,诱发该疾病的传播和流行。

在自然风条件下,猪副嗜血杆菌也伴有其他疾病的混合感染,如圆环病毒、猪呼吸道冠状病毒和呼吸道综合征。

猪福嗜血杆菌疾病流行不存在季节性特点,在四季均可发生,主要以断奶仔猪为主,成年猪感染致病原后多呈隐性感染,或者症状表现较为轻微。

2、临床症状:根据猪群身体抵抗能力水平分为慢性和急性,前者发病初期为四肢无力、食欲下降、卧地不起,发病病程相对较长,患病猪身体消瘦且体表皮肤无光泽且苍白。

后者初期有发热症状,最高温度可高达42℃,皮肤有严重发红的现象,精神症状较差、食欲降低、畏寒怕冷、多数患病猪有呼吸急促、昏睡不醒的症状,严重时存在腹式呼吸的症状,心跳较快。

耳尖皮肤发紫,眼睑水肿。

部分的患病猪有脓性鼻液流出。

患病猪行走异常,一侧或者多个肢体关节有明显的肿胀。

病猪排出粪便多呈干硬状,且有时粪便表面包裹血液或者黏液。

猪副嗜血杆菌病Haemophilus Suis猪副嗜血杆菌病是由猪副嗜血杆菌引起猪的多发性浆膜炎和关节炎的细菌性传染病,主要引起肺的浆膜和心包及腹腔浆膜和四肢关节浆膜的纤维素性炎为特征的呼吸到综合症。

一、病原副嗜血杆菌目前暂定为巴氏杆菌科嗜血杆菌属,镜下本菌有多种不同形态,从单个的球杆菌到长的、细长的以及丝状菌体。

无鞭毛,无芽孢,新分离的致病菌株有荚膜。

美蓝染色呈两极革兰氏染色阴性。

本菌需氧或兼性厌氧,最适生长温度37℃,PH7.6-7.8。

初次分离培养时供给5%-10%CO2可促进生长。

本菌生长时需要X因子和V因子。

血液培养基上该菌落不出现溶血现象。

本菌存在大量的异源基因型,天然存在各种血清型,有15种血清型,4、5和13型常见。

用限制性内切酶分析法可将61个菌株分为29个型。

但各型毒力差别很大,某些血清型致病力较强。

本菌已在猪群中存在,时而侵入猪群中,可能导致猪群高发病率和死亡率的全身性疾病。

本菌对外界的抵抗力不强。

干燥环境中易死亡,60℃5-20分钟被杀灭,4℃存活7-10天。

常用消毒药可将其杀死。

本菌对阿莫西林、泰农、红霉素、林可霉素、土霉素、卡那霉素、磺胺类药物敏感。

二、流行病学1、易感性:仔猪敏感,尤其断乳后10天左右多易发病。

2、传染源:患病或带菌猪是主要传染源,该细菌寄生在鼻腔等上呼吸道内。

3、传播途径:主要通过空气直接接触感染,其它传染途径如消化道等亦可感染。

4流行特点:在一个猪群中,副嗜血杆菌的致病作用是影响其他许多全身性疾病严重程度和发生发展的因素,这与霉形体肺炎日趋流行有关,也与病毒型呼吸道病原体有关,其中有繁殖呼吸道综合症(PRRS)病毒、猪流感病毒和呼吸道冠状病毒。

副嗜猪血杆菌与霉形体混感在一起患PRRS猪肺的检出率为51.2%(Kobayashi等,1996)。

应引起注意。

三、临床症状本病多因被PRRSV等病毒类和霉形体感染后猪场的仔猪发生和流行,多呈继发和混合感染,其临床症状缺乏特征性。

副猪嗜血杆菌病- 病原副猪嗜血杆菌病又称多发性纤维素性浆膜炎和关节炎,也称格拉泽氏(格来西氏)病。

其病原为副猪嗜血杆菌。

本病菌属革兰氏阴性短小杆菌.形态多变,有15个以上血清型,其中血清型5、4和13最为常见。

一般条件下难以分离和培养,尤其是应用抗生素治疗过病猪的病料更甚,因而给本病的实验室诊断和免疫工作增加了较大难度。

由于本菌对抗生素极易产生耐药性,也给治疗工作造成极大麻烦。

本病菌对外界抵抗力不强,干燥环境易死亡.60℃可存活5—20分钟,4℃可存活7~10天,常用消毒药可将其杀灭。

本菌对氟喹诺酮类、头孢类、增效磺胺类、阿莫西林、氟苯尼考、土霉素、四环素、卡那霉素和庆大霉素等药物敏感;大多数菌株对红霉素、氨基苷类、壮观霉素和林可霉素有抵抗力;极易产生耐药性。

往往对发病初期敏感的药物,后期就有了耐受性,尤其是猪场长期而普遍使用的氨苄青霉素.本菌已对其产生了耐药性。

副猪嗜血杆菌病病猪和带毒猪是该病的传染源,一般通过呼吸系统传播,也可通过消化道传染。

2周到4月龄的猪都可能发生感染.但以5~8周龄的断奶保育仔猪最为多见.以致一些猪场的保育舍和生长舍猪群的死淘率因之而大大增加,给猪场造成了巨大的经济损失。

有时哺乳仔猪也会发病,尤其是免疫水平较低的初产母猪产下的仔猪更易感染。

发病率一般在10%~l5%不等,致死率约为50%,当混合感染严重时则死亡率会更高。

无明显季节性,但常于恶劣环境条件下多发。

本病菌广泛存在于环境中,健猪鼻腔、咽喉等上呼吸道黏膜上也常有本病菌存在。

属于一种条件性常在菌。

当猪体健康良好、抵抗力强时,病原不呈致病作用,而一旦猪体健康水平下降、抵抗力弱时。

病原就会大量繁殖而出现临床症状,因此本病的发生与流行常与以下的应激因素有关:饲养管理应激饲料营养失调、日粮数量不足、缺少饮水或霉菌毒素危害等。

环境管理应激栏舍卫生条件恶劣、饲养密度过大、舍内通风不良、氨气浓重、高温高湿或阴冷潮湿等:生产管理应激断奶、转群、并栏、频密调栏、不当的阉割注射和引种长途运输等:副猪嗜血杆菌病极端气候应激天气骤变或过冷过热等:疾病因素应激各种原发性疾病发生之后,特别是在猪群发生了呼吸道疾病,如猪喘气病、流感、蓝耳病、伪狂犬病和呼吸道冠状病毒感染的猪场,猪只抵抗力下降,不但本病的发病率更高,危害程度会更大,也更加剧了原发病的病程或使病情复杂化。

猪副嗜血杆菌病猪副嗜血杆菌病是由猪副嗜血杆菌引起的猪的一类传染病,多同别的传染病一起并发,会造成猪身上多处炎症病变,可以使用抗生素治疗,但是免疫反应效果较好。

编辑摘要编辑信息模块中文名:猪副嗜血杆菌病别名:多发性纤维素性浆膜炎和关节炎,也称格拉泽氏病病原学:猪副嗜血杆菌传染病:是传播途径:直接传染;消化道传染临床表现:温度升高,精神沉郁、反应迟钝,食欲下降或厌食不吃,咳嗽、呼吸困难,腹式呼吸、心跳加快,体表皮肤发红或苍白,耳梢发紫,眼睑皮下水肿并发症:蓝耳病;圆环病;猪繁殖与呼吸综合征;猪流感疫苗预防:是预防措施:加强主要病毒性疾病的免疫改善猪群饲养管理目录[隐藏 ]1 概述2 致病原因3 流行病学4 临床症状及诊断1.4.1 解剖症状2.4.2 诊断5 防治措施1.5.1 严格消毒2.5.2 加强饲养管理3.5.3 治疗方法4.5.4 免疫方法猪副嗜血杆菌病 - 概述病猪猪副嗜血杆菌病,又称多发性纤维素性浆膜炎和关节炎,也称格拉泽氏病,是由猪副嗜血杆菌引起。

这种细菌在环境中普遍存在,世界各地都有,甚至是健康的猪群当中也能发现。

随着世界养猪业的发展,规模化饲养技术的应用和饲养高度密集,以及突发新的呼吸道综合征等因素存在,使得该病日趋流行,危害日渐严重。

中国副嗜血杆菌在养猪场引起猪多发性浆膜炎和关节炎的报道屡见不鲜,特别是规模化猪场在受到蓝耳病、圆环病等感染之后免疫功能下降时,猪副嗜血杆菌病伺机暴发,导致较严重的经济损失。

猪副嗜血杆菌病 - 致病原因仔猪检查对于采用无特定病原或用药早起断奶技术而没有猪副嗜血杆菌污染的猪群,初次感染到这种细菌时后果会相当严重。

副嗜血杆菌,属革兰氏阴性短小杆菌,形态多变,有15个以上血清型,其中血清型5、4、13最为常见(占70%以上)。

该菌生长时严格需要烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD或V因子),一般条件下难以分离和培养,尤其是应用抗生素治疗过病猪的病料,因而给本病的诊断带来困难。

副猪嗜血杆菌病的症状及其病理变化猪副嗜血杆菌病是由猪副嗜血杆菌引起一种猪病。

下面我们了解一下猪副嗜血杆菌病的表现症状及其病理变化特征,以便更好地加以治疗。

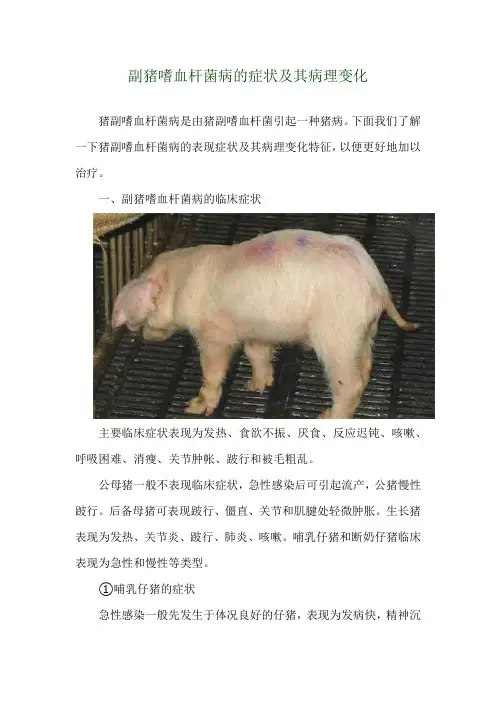

一、副猪嗜血杆菌病的临床症状主要临床症状表现为发热、食欲不振、厌食、反应迟钝、咳嗽、呼吸困难、消瘦、关节肿帐、跛行和被毛粗乱。

公母猪一般不表现临床症状,急性感染后可引起流产,公猪慢性跛行。

后备母猪可表现跛行、僵直、关节和肌腱处轻微肿胀。

生长猪表现为发热、关节炎、跛行、肺炎、咳嗽。

哺乳仔猪和断奶仔猪临床表现为急性和慢性等类型。

①哺乳仔猪的症状急性感染一般先发生于体况良好的仔猪,表现为发病快,精神沉郁、不愿站立,体表皮肤苍白,体温升高(40.5~42°C),消瘦。

关节发炎肿大,常常可见腕关节和遗传关节肿大。

有的病猪震颤,共济失调,有的病猪耳梢发紫、眼睑周围皮下水肿、可视黏膜发绀、侧卧,随之可能死亡,临死前有的呈角弓反射,四肢呈划水样,也有部分患猪无症状突然死亡。

慢性病例表现皮肤苍白和生长不良,也可发生突然死亡。

②断奶仔猪的症状多为慢性型,表现为食欲下降、咳嗽、发热、呼吸困难、生长缓慢、衰弱、被毛粗乱、四肢无力或跛行,生长不良,甚至衰竭而死亡。

食欲废绝、伴发脑膜脑炎、卧地、抽搐而死。

有的猪呈隐性感染,不表现临床症状,但易传染健康猪。

二、副猪嗜血杆菌病的病理变化病死猪体表常伴有大面积淤血和淤斑,四肢末端、耳朵和胸背部的皮肤呈蓝紫色,患猪的特征性病变为全身性浆膜炎,此外胸腔积液、心包液、关节液增多。

主要剖检病变表现为浆液性或纤维素性胸膜炎、腹膜炎、心包炎、关节炎(尤其是跗关节和腕关节),部分可见脑膜炎。

浆液性和化脓性纤维蛋白渗出物覆盖在腹膜和胸膜上,在胸腔、腹腔、关节腔等部位有不等量的黄色或淡红色液体,有的呈胶胨状,即呈浆液性纤维素性多发性浆膜炎和关节炎。

在显微镜下观察这些渗出物,可见纤维蛋白、嗜中性粒细胞和少量的巨噬细胞。

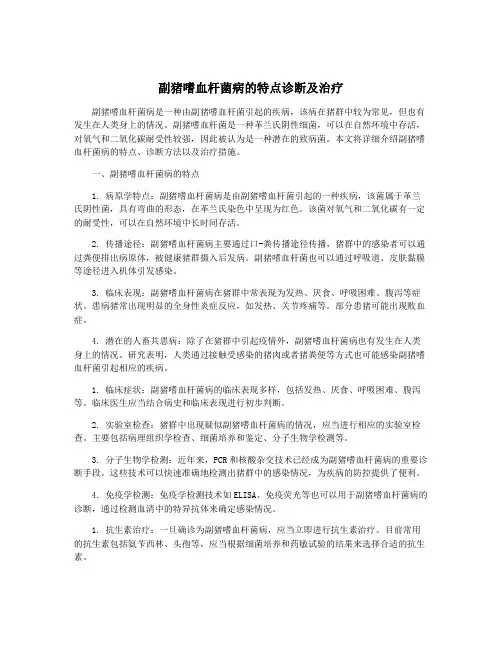

副猪嗜血杆菌病的特点诊断及治疗副猪嗜血杆菌病是一种由副猪嗜血杆菌引起的疾病,该病在猪群中较为常见,但也有发生在人类身上的情况。

副猪嗜血杆菌是一种革兰氏阴性细菌,可以在自然环境中存活,对氧气和二氧化碳耐受性较强,因此被认为是一种潜在的致病菌。

本文将详细介绍副猪嗜血杆菌病的特点、诊断方法以及治疗措施。

一、副猪嗜血杆菌病的特点1. 病原学特点:副猪嗜血杆菌病是由副猪嗜血杆菌引起的一种疾病,该菌属于革兰氏阴性菌,具有弯曲的形态,在革兰氏染色中呈现为红色。

该菌对氧气和二氧化碳有一定的耐受性,可以在自然环境中长时间存活。

2. 传播途径:副猪嗜血杆菌病主要通过口-粪传播途径传播,猪群中的感染者可以通过粪便排出病原体,被健康猪群摄入后发病。

副猪嗜血杆菌也可以通过呼吸道、皮肤黏膜等途径进入机体引发感染。

3. 临床表现:副猪嗜血杆菌病在猪群中常表现为发热、厌食、呼吸困难、腹泻等症状。

患病猪常出现明显的全身性炎症反应,如发热、关节疼痛等。

部分患猪可能出现败血症。

4. 潜在的人畜共患病:除了在猪群中引起疫情外,副猪嗜血杆菌病也有发生在人类身上的情况。

研究表明,人类通过接触受感染的猪肉或者猪粪便等方式也可能感染副猪嗜血杆菌引起相应的疾病。

1. 临床症状:副猪嗜血杆菌病的临床表现多样,包括发热、厌食、呼吸困难、腹泻等。

临床医生应当结合病史和临床表现进行初步判断。

2. 实验室检查:猪群中出现疑似副猪嗜血杆菌病的情况,应当进行相应的实验室检查。

主要包括病理组织学检查、细菌培养和鉴定、分子生物学检测等。

3. 分子生物学检测:近年来,PCR和核酸杂交技术已经成为副猪嗜血杆菌病的重要诊断手段。

这些技术可以快速准确地检测出猪群中的感染情况,为疾病的防控提供了便利。

4. 免疫学检测:免疫学检测技术如ELISA、免疫荧光等也可以用于副猪嗜血杆菌病的诊断,通过检测血清中的特异抗体来确定感染情况。

1. 抗生素治疗:一旦确诊为副猪嗜血杆菌病,应当立即进行抗生素治疗。

副猪嗜血杆菌病的流行特点副猪嗜血杆菌病的临床症状和防控措施-养猪技术副猪嗜血杆菌病是一种呼吸道传染病,是由于感染副猪嗜血杆菌而导致,主要特征是纤维素性浆膜炎、多发性关节炎、脑膜炎和胸膜炎,对任何年龄段的猪群都具有严重危害,且具有较高的死亡率.尤其是近几年,该病已经成为对全球养猪业造成危害的一种典型细菌性疾病,严重损害养猪业的经济效益。

下面一起来了解一下:副猪嗜血杆菌病的流行特点副猪嗜血杆菌病的临床症状和防控措施。

1、流行特点传播途径。

该病的主要传染源是病猪、带菌猪,特别是带菌猪会造成较大面积的传播。

一般来说,除无特定病原体猪外,大部分猪都含有该菌,往往在健康猪的呼吸道内存在,具有微弱毒力。

发病率的高低与猪免疫状况、细菌毒力密切相关。

另外,长途运输、气候炎热、受凉、较长时间处于饥饿状态等,也会影响该病的发生。

发生特点。

任何年龄的猪都能够感染该病,一般在断奶前后以及保育阶段比较容易发病,发病率通常为10%~15%,病情严重时死亡率能够达到50%左右。

部分仔猪群由于没有获得母源抗体,会在断奶后1周出现发病,在断奶后10~42天达到发病高峰。

该病尽管全年任何季节都能够发生,但是春、秋、冬三季的发病率相比于夏季要高。

在整个猪群中,副猪嗜血杆菌的致病作用主要是对其他多种全身性疾病的轻重程度以及发生发展有重要影响,既与病毒性呼吸道冠状病毒相关,也与支原体肺炎逐渐流行相关。

2、临床症状病猪主要表现出体温升高,食欲不振,被毛失去光泽,腹泻,呼吸困难,咳嗽,共济失调,关节肿胀等,且还会伴有化脓性鼻炎、化脓性支气管肺炎、心包炎以及胸膜炎等。

妊娠母猪患病后会发生流产,公猪患病后会呈现跛行。

病猪发生急性感染后通常在2~5天内死亡,慢性感染通常经过大约15天由于严重衰竭而发生死亡,且病猪预后不良,往往会形成僵猪。

3、实验室诊断病料采集。

在无菌条件下,取病死猪的胸腔积液、腹水、肝脏、心脏以及肺脏作为材料。

细菌分离与纯化。

在无菌条件下,先对病料表面使用经过灭菌的生理盐水进行冲洗,接着使用火焰进行消毒,再使用无菌剪刀剪取非病变与病变相交处的深部组织,在胰蛋白大豆琼脂(TSA)培养基上涂布,放在5%二氧化碳、37℃恒温培养箱中进行24 h培养,对生长情况进行观察,然后挑取单个菌落进行涂片镜检,接着进行纯化,再次于TSA培养基上接种,放于37℃恒温条件下进行24 h培养,会长出灰白色半透明状的圆形菌落,直径在1~1.5 mm左右,表面湿润、光滑。

副猪嗜血杆菌病的特点诊断及治疗副猪嗜血杆菌病是一种由副猪嗜血杆菌引起的动物和人类的疾病。

该病的特点是感染病原体后,可引起严重的肺炎、败血症和其他相关病症。

该病在动物中尤其常见,在猪、牛、羊等动物中发生率较高。

人类也可感染该病菌,且患者中有一定比例会发展成败血症和其他严重后果。

本文将讨论副猪嗜血杆菌病的特点、诊断和治疗方法。

特点副猪嗜血杆菌属于革兰阴性菌,具有强大的致病力,引起机体的严重损害。

该病的潜伏期一般在3-7天之间,感染后会引起肺部感染、败血症等症状。

患者通常表现为腹泻、发热、呼吸急促、乏力等症状。

此外,患者还可能表现为肝脾肿大、皮肤瘀点、心脏杂音等体征。

诊断副猪嗜血杆菌病的诊断需要依靠实验室检测。

在猪、牛、羊等动物中,检测技术包括细胞培养、免疫学检测和基因检测等。

在人类中,通过细胞培养的方法可以检测出病原菌。

此外,检测患者的血液或其他体液中的细菌DNA也是一种常用的诊断方法。

治疗目前,副猪嗜血杆菌病的治疗方法包括使用抗菌药物、补液和支持性治疗等。

抗菌药物的选择应根据病原菌的敏感性进行,常见的抗菌药物包括青霉素类、氨基糖苷类、喹诺酮类等。

同时,患者需要采取支持性治疗措施,包括提供充足的营养、保持水电解质平衡等。

对于严重的病例,还需要进行血液净化等方法。

结论副猪嗜血杆菌病是一种严重的传染病,治疗应该根据病原菌的敏感性进行,同时协同使用支持性治疗措施。

由于该病在人类中的感染也十分常见,因此预防措施对于病情的控制十分关键,应该加强动物疫情监测和人类疾病防控工作。

副猪嗜血杆菌病副猪嗜血杆菌病,也写作猪副嗜血杆菌病,又称格拉泽氏病或革拉泽氏病。

副猪嗜血杆菌病是由副猪嗜血杆菌引起的猪的疾病,表现为猪的多发性浆膜炎、关节炎、纤维素性胸膜炎和脑膜炎等。

一、流行病学副猪嗜血杆菌主要通过空气、猪与猪之间的接触及排泄物进行传播,主要传染源为病猪和带菌猪。

通常只感染猪,有较强的宿主特异性。

通常情况下,母猪和育肥猪是副猪嗜血杆菌的携带者。

可影响2-4周龄猪,主要在断奶后和保育期间发病。

感染高峰为4-6周龄的猪。

副猪嗜血杆菌病的发病率在10%~15%,严重时病死率可达50%。

二、临床表现急性病例,往往首先发生于体况良好的猪,病猪发热(40.5-42.0℃)、精神沉郁、食欲几乎废绝,呼吸困难,体表皮肤多呈苍白,耳梢发紫(樱桃红),眼睑皮下水肿,行走缓慢或不愿站立,腕关节、跗关节肿大,共济失调,临死前侧卧或四肢呈划水样。

有时也会无明显症状而突然死亡。

与仔猪水肿病很相似,临床中应注意区分,以免造成误诊。

慢性病例,多见于保育猪,主要是食欲下降,咳嗽,呼吸困难,被毛粗乱,四肢无力或跛行,贫血、生长不良,甚至衰竭而死亡。

感染母猪多出现关节肿胀、跛行、颤抖等亚临床症状。

这也是引起哺乳仔猪感染的主要原因。

三、剖检变化主要表现多发性纤维素性或浆液性、纤维素性浆膜炎和关节炎。

主要表现为胸膜炎、腹膜炎、脑膜炎、心包炎、关节炎、多发性浆膜炎(简称六炎)。

多见纤维素性或浆液性渗出,胸水、腹水增多且浑浊,有时肺脏发生粘连、肿胀、出血、淤血。

四、诊断确诊可根据病史、临床表现、病理变化、实验室检验等。

有条件可做细菌分离鉴定。

鉴别与猪传染性胸膜肺炎鉴别:猪传染性胸膜肺炎主要由猪胸膜肺炎放线杆菌(App)引起。

猪胸膜肺炎放线杆菌和副猪嗜血杆菌形态上极其相似。

另外,副猪嗜血杆菌病和猪传染性胸膜肺炎阳性血清存在交叉反应,不能使用间接血凝实验进行鉴别。

但副猪嗜血杆菌病主要在断奶后和保育期间发病,发病表现为纤维性多发性浆膜炎、关节炎、胸膜炎和脑膜炎。

副猪嗜血杆菌病的诊断与防治张 颖(赤峰农牧学校,内蒙古赤峰024000)摘 要:副猪嗜血杆菌病又称多发性纤维性浆膜炎和关节炎,也称为格拉泽病,是由副猪嗜血杆菌引起的猪的一种接触性传染病。

在猪的鼻腔等上呼吸道中,它是条件性细菌,发病的原因多种多样,发病后通常伴有体温升高、关节肿胀、呼吸困难等特征,一旦得病,会危害整个圈舍的安全。

目前,该病对全球养猪业的发展造成了严重影响,给养猪业造成了巨大的经济损失。

关键词:副猪嗜血杆菌;诊断;治疗;氟苯尼考;恩诺沙星doi:10.19567/j.cnki.1008-0414.2021.03.083 引言副猪嗜血杆菌是一种革兰氏阴性短杆菌,形态多样,有15种以上的血清型,其中5、4和13型是最常见的(70%以上)[1]。

不同血清型菌株之间缺乏交叉保护,并且还具有明显的地方性特征。

副猪嗜血杆菌主要感染2周龄~4月龄猪,多在仔猪断奶前后的5~8周发生。

严重情况下,感染率在10%~15%,死亡率可达50%。

病猪和带菌猪均可经过呼吸道和消化道传播本病。

该病一年四季都可发生,特别是在饲养环境发生改变、转群、长途运输、气温骤降等情况下多发。

猪群若存在其他呼吸道病原,如猪繁殖与呼吸综合征病毒、圆环病毒、猪肺炎支原体等时,副猪嗜血杆菌的危害会加大。

副猪嗜血杆菌病近年来有增加的趋势,给养猪业造成了严重损失。

诊断方法一般可根据病猪的临床症状、剖检变化再结合实验室检测方法对其进行诊断。

1 1 临床症状和剖检变化急性病例体温可达40.5℃~42℃,精神沉郁,食欲下降,呼吸困难,咳嗽,关节肿胀,跛行,共济失调,临死前四肢呈划水状等。

部分急性型无明显症状,会突然死亡。

猪身形消瘦,四肢、耳朵、胸部和背部的皮肤变成蓝紫色。

慢性病例表现为食欲下降,呼吸困难,被毛粗乱,生长不良等。

剖检可见胸腔内有较多的淡黄色液体,血液稀薄、未凝结;心脏和肝脏周围的区域有白膜;“包心”“包肝”症状;腹腔内腹膜与肠粘连;以浆液性、纤维素性渗出(严重的呈豆腐渣样)为炎症特征。

副猪嗜血杆菌(Haemophilus parasuis)引起猪的多发性浆膜炎和关节炎, 该病又称为革拉泽氏病(Glasser's Disease)。

可影响2周龄到4月龄的猪, 主要在断奶前后和仔猪阶段发病, 常见于5-8周龄的猪, 发病率一般在10%-15%, 严重时死亡率可达到50%。

主要临床症状:表现为咳嗽, 呼吸困难, 消瘦, 跋行和被毛粗乱,剖检病变主要表现为胸膜炎, 心包炎, 腹膜炎, 关节炎和脑膜炎等。

此外, 副猪嗜血杆菌还可引起败血症, 在尚未出现典型的浆膜炎时就呈现发给, 皮下水肿和肺水肿,乃致死亡。

副猪嗜血杆菌急性感染后可能留下后遗症即母猪流产, 公猪跋行。

随着世界养猪业的发展, 该病已成为全球范围内影响养猪业的典型细菌性疾病。

近年来, 副猪嗜血杆菌在我国各猪场引起多发性浆膜炎和关节炎的报道屡见不鲜, 已从北京、黑龙江、辽宁、河南、湖南、宁夏、湖北、上海、福建、山东、河北等省市分离出副猪嗜血杆菌。

损失较大。

1、病原学Glasser(1910)首次报道了一种革兰氏阴性短小杆菌与猪的纤维素性浆膜炎和多发性关节炎之间的联系。

起初Hjarre和Wramby(1943)将病原体称为猪嗜血杆菌(Haemophilus suis), 而Leece(1960)将病原体称为猪流感嗜血杆(Haemophilus influenza swine)。

在证明了该菌生长时不需要X因子(血红素和其它叶琳类物质)的基础上, 该菌更名为副猪嗜血杆菌(Haemophilus parasuis)。

目前, 在巴斯德菌属中,副嗜血杆菌的分类学位置仍未确定, 这是因为它与其它的嗜血杆菌种属之间缺乏核酸同源性, 并且副猪嗜血杆菌菌株间存在大量的异源基因, 已有学者提出, 在已确认的副猪嗜血杆菌中存在着不止一种的细菌类别。

在显微镜下观察, 可见副嗜血杆菌具有多种不同的形态, 从单个的球杆菌到长的、细长的、以致丝状的菌体, 革兰氏染色为阴性, 通常可见荚膜, 但体外培养时易受影响。

正确认识副猪嗜血杆菌病

近期很多吧友咨询副猪这个病,所以今天小编再跟大家分享一下这个病的有关知识,希望能对大家有所帮助!

副猪嗜血杆菌病是一个很老的疾病,从几十年前名不见经转的猪多浆膜炎综合症变为现在严重危害养猪业的副猪,是为什么?

大量的书籍资料里对副猪嗜血杆菌病病进行了专业的阐述,但是因为缺乏临床上的研究和临床上专业的认识使这个病被误读和被夸大和被忽视,我以一个临床兽医从临床的认识方面对这个病谈一下自己的观点。

一、认识副猪嗜血杆菌病的几个关键点是:

(一)、此病病源广泛存在自然环境中,多数健康猪体内有这种菌群存在,只有猪受到外因至使抵抗力下降(断奶换料,运输,疾病等各种应激因素)从细菌才会侵入机体内迅速曾殖,大量分泌毒素致使猪发病,此病急性重型多发生于40—70日龄的保育猪,以病菌侵入猪肺,心引起肺严重水肿迅速多数在发病后三至六小时死亡有的会突然死亡,死亡率超过90%此型发病后几乎没有药物可以缓解,其他型的此病和慢性的多数可以治愈。

(二)、副猪嗜血杆菌病的发生多见于断奶,防疫,运输,发生其它病后并发,用高浓度消毒药带猪消毒等后发生,尤其是用高浓度消毒药带猪消毒后可以促进此病的发生。

(三)、副猪嗜血杆菌病的发生是此病菌在侵入部位形成浆液纤维病灶,按病灶形成部位的不同可以表现出不同的症状表现,有的猪可以发生多个病灶而同时表现多个症状。

1、仔猪发生单个耳朵水性肿胀,是此菌侵入耳部引起,多发生于15—50天的猪,可以不用治疗,自己痊愈。

2、小猪逐渐消瘦,腹水胀大,是病灶发生在猪腹腔引起,可以先放水后,腹腔注入磺胺六甲治疗,部分可以治愈。

3、猪表现肺水肿,心包炎的,肺表面有一层纤维膜,心脏上也有一层纤维膜,严重的整个肝脏都被很厚的纤维膜包裹,发病急,死亡快。

治疗时注射大剂量的青霉素或磺胺甲氧达秦,加速尿可以有一部分得以缓解恢复。

4: 有的在腿关节下出现病灶肿块引起跛行,出现在腰部发生瘫痪的,出现在脑部出现脑炎的可以在初期用三天大剂量青霉素后会慢慢恢复或用磺胺类药五天也会慢慢恢复(四)、副猪嗜血杆菌病可以发生在10天以上任何年龄的猪。

在40—70天的小猪中多发,并且可能会成地方性流行,其它猪多是零散发病,在大猪中除非继发于其它病不然不会流行。

(五)、副猪嗜血杆菌病可以和支原体,蓝耳病,流感,链球菌等多种病同时发生成混合感染,其症状随原发病的症状有很大差别。

二、副猪嗜血杆菌的防治:

此病属于典型的管理不当引发的疾病,饲养经验不足,过于管理,过于追求饲料的高蛋白,过于追求猪的生长速度,过于要求卫生的干净度,过于频繁的注射疫苗,过高的消毒药浓度的带猪消毒,长途运输后没有进行未病的防治都是引起这个疾病的原因,这个病血清型种多,疫苗的防治效果有限,并且成本高,我不建议使用,而合理的饲养管理,是最基本有效的,养重于防,防重于治养防结合,个体治疗是猪场防止此病的基本原则。

此病对一般抗菌药物都比较敏感,用药预防效果显着,建议不要带猪消毒,在断奶转群和运输后立即投服磺胺类药物或四环素类药物可以减少发病,治疗时不用退热药可以增加治愈率,最好不同时

使用多种药物以免增加机体负担增加死亡。