论语·颜渊篇第十二(3)原文

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:2

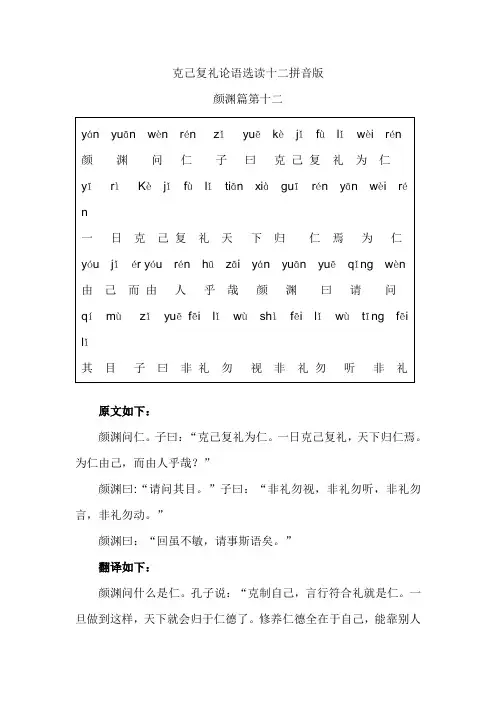

克己复礼论语选读十二拼音版颜渊篇第十二原文如下:颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

”翻译如下:颜渊问什么是仁。

孔子说:“克制自己,言行符合礼就是仁。

一旦做到这样,天下就会归于仁德了。

修养仁德全在于自己,能靠别人吗?”颜渊说:“请问修养仁德的具体条目。

”孔子说:“不符合礼的东西,不看;不符合礼的话,不听:不符合礼的话,不说:不符礼的事,不做。

”颜渊说:“我即使不才,也请让我照着先生的这番话去做——《论语颜渊篇》学而篇第一原文如下:有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本与!”翻译如下:有子说:“(如果)他的为人是孝顺父母、尊重兄长的,却喜欢冒犯上辈或上司,这是很少有的;不喜欢犯上,却喜欢作乱,这种人是不会有的。

君子会致力于根本的工作,基础的东西建立了,(做人的其他)道理就由此而产生。

孝顺父母、敬重兄长,这些准则应是仁的根本吧!”季氏篇第十六原文如下:孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。

天下有道,则政不在大夫。

天下有道,则庶人不议。

”翻译如下:孔子说:“天下有道的时候,制作礼乐和出兵打仗都由天子作主决定;天下无道的时候,制作礼乐和出兵打仗,由诸侯作主决定。

由诸侯作主决定,大概经过十代很少有不垮台的;由大夫决定,经过五代很少有不垮台的;由陪臣执掌国家政权,经过三代很少有不垮台的。

天下有道,国家政权就不会落在大夫手中。

天下有道,老百姓也就不会议论国家政治了。

”。

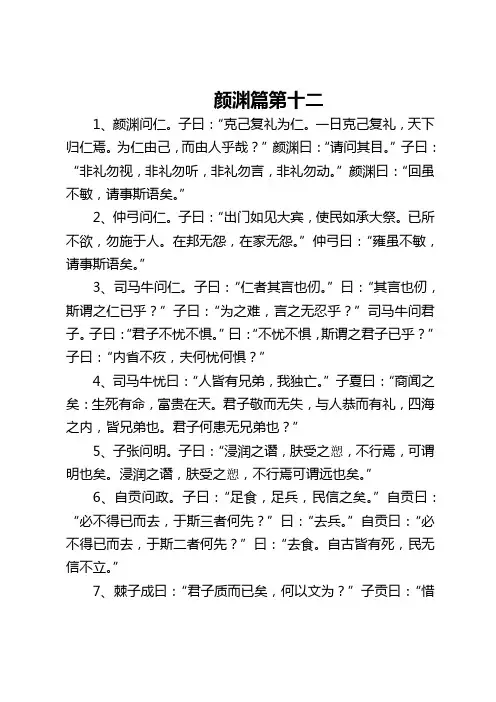

颜渊篇第十二1、颜渊问仁。

子曰:‚克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?‛颜渊曰:‚请问其目。

‛子曰:‚非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

‛颜渊曰:‚回虽不敏,请事斯语矣。

‛2、仲弓问仁。

子曰:‚出门如见大宾,使民如承大祭。

已所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

‛仲弓曰:‚雍虽不敏,请事斯语矣。

‛3、司马牛问仁。

子曰:‚仁者其言也仞。

‛曰:‚其言也仞,斯谓之仁已乎?‛子曰:‚为之难,言之无忍乎?‛司马牛问君子。

子曰:‚君子不忧不惧。

‛曰:‚不忧不惧,斯谓之君子已乎?‛子曰:‚内省不疚,夫何忧何惧?‛4、司马牛忧曰:‚人皆有兄弟,我独亡。

‛子夏曰:‚商闻之矣:生死有命,富贵在天。

君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内,皆兄弟也。

君子何患无兄弟也?‛5、子张问明。

子曰:‚浸润之谮,肤受之愬,不行焉,可谓明也矣。

浸润之谮,肤受之愬,不行焉可谓远也矣。

‛6、自贡问政。

子曰:‚足食,足兵,民信之矣。

‛自贡曰:‚必不得已而去,于斯三者何先?‛曰:‚去兵。

‛自贡曰:‚必不得已而去,于斯二者何先?‛曰:‚去食。

自古皆有死,民无信不立。

‛7、棘子成曰:‚君子质而已矣,何以文为?‛子贡曰:‚惜乎!夫子之说,君子也。

驷不及舌。

文犹质也,质犹文也。

虎豹之鞟犹犬羊之蒋。

‛8、哀公问于有若曰:‚年饥,用不足,如之何?‛有若对曰:‚盍彻乎?‛曰:‚二,吾犹不足,如之何其彻也?‛对曰:‚百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?‛9、季康子问政于孔子。

孔子对曰:‚政者,正也,子帅以正,孰敢不正?‛季康子患盗,问于孔子。

孔子对:曰:‚苟子之不欲,虽赏之不窃。

‛季康子问政于孔子曰:‚如杀无道,以就有道,如何?‛孔子对曰:‚子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。

君子之德风,小人之德草。

草上之风,必偃。

‛10、子张问:‚士何如,斯可谓之达矣?‛子曰:‚何哉,尔所谓达者?‛子张对曰:‚在邦必闻,在家必闻。

‛子曰:‚是闻也,非达也。

颜渊篇第十二译文

《颜渊篇第十二》的部分译文如下:

1.颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

”

这段的译文是:颜渊问什么是仁。

孔子说:“克制自己,使言行都回归到礼的要求上,这就是仁。

一旦做到了这一点,天下的人都会称许你是仁人。

实践仁德,全靠自己,难道还能靠别人吗?”颜渊说:“请问实行仁德的具体条目。

”孔子说:“不合乎礼制的东西不看,不合乎礼制的信息不听,不合乎礼制的话不说,不合乎礼制的事情不做。

”颜渊说:“我虽然不聪明,但我一定照着您的话去做。

”

2.仲弓问仁。

子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。

”

这段的译文是:仲弓问什么是仁。

孔子说:“出门时要象会见贵宾一样庄重,建工程时要象举行盛大祭典一样严肃。

自己不愿做的,不要强加于人。

在诸侯国做官不怨天尤人,在卿大夫家做官也不怨天尤人。

”仲弓说:“我虽不才,愿照此办理。

”。

杨伯峻《论语译注·颜渊第十二·3》摘记-wangxiuhuan1945的日志-网易...杨伯峻《论语译注·颜渊第十二·3》摘记《论语》学习 2010-01-23 08:48:1512.3司馬牛⑴問仁。

子曰:“仁者,其言也訒。

”曰:“其言也訒,斯謂之仁已乎?”子曰:“爲之難,言之得無訒乎?”【譯文】司馬牛問仁德。

孔子道:“仁人,他的言語遲鈍。

”司馬牛道:“言語遲鈍,造就叫做仁了嗎?”孔子道:“做起來不容易,説話能够不遲鈍嗎?”【注釋】⑴司馬牛——《史記·仲尼弟子列傳》云:“司馬耕,字子牛。

牛多言而躁,問仁於孔子。

孔子曰:‘仁者其言也訒。

’”根據司馬遷的這一説法,孔子的答語是針對問者“多言而躁”的缺點而説的。

安德义《论语解读·颜渊第十二·3》【原文】12.3司马牛问仁①。

子曰:“仁者,其言也訒②。

”曰:“其言也訒,斯谓之仁矣乎③?”子曰:“为之难,言之得无訒乎?”【注释】① 司马牛:姓司马,名耕,字子牛。

孔子的学生。

宋国人,生年不详,卒于公元前481年。

② 其言也訒(rèn):他的言谈是很谨慎的。

訒:难,指话难说出口,这里指说话谨慎。

③ 斯:代词,这,或那。

【语译】司马牛问什么叫仁。

孔子说:“仁人,他的言谈很谨慎。

”司马牛说:“言谈谨慎,这就叫做仁了吗?”孔子说:“做起来是很困难的,说话能够不谨慎吗?”【解读】司马牛,字子牛。

据司马迁《史记?仲尼弟子列传》说,司马牛“语多而躁”,性格浮躁,喜欢多言。

他问仁,孔子告诉他,“仁者,其言也訒”,《论语?后录》:“刃顿为顿,言顿为訒。

其言也訒,言之顿矣。

”顿,即“钝”,“言顿”即言语迟钝。

即仁者应“敏于行而慎于言”。

冉雍的“仁而不佞”与司马牛的“仁者,其言也訒”的含义基本相同。

仁者言辞不狡辩,仁者言辞常迟钝。

颜渊第十二一、颜渊问仁。

子曰:克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉。

颜渊曰:请问其目。

子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

颜渊曰:回也不敏,请事斯语矣。

克:能,克制。

复:返、归。

目:细目。

动:1、动容貌之动;2、行动;3、动心。

不敏:愚笨。

事斯语:事,从事、践行。

二、仲弓问仁。

子曰:出门如见大宾,使民如承大祭。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

仲弓曰:雍虽不敏,请事斯语矣。

大宾:高官贵人。

承:承担,承办。

大祭:指国家祭祀,如祭太庙,祭天等。

施:加,施加。

于:在。

在邦:指在朝廷做事。

在家:指在卿大夫家。

三、司马牛问仁。

子曰:仁者,其言也訒。

曰:其言也訒,斯谓之仁已乎。

子曰:为之难,言之得无訒乎。

司马牛:孔子弟子,复姓司马,名耕,字子牛。

宋国人,司马桓魋之弟。

訒:言语迟钝,形容说话吞吞吐吐,难于出口。

为之难:做起来难。

斯:那么,就。

言之得无訒乎:说这件事能不为难吗。

四、司马牛问君子。

子曰:君子不忧不惧。

曰:不忧不惧,斯谓之君子乎。

子曰:内省不疚,夫何忧何惧。

内省不疚:内心反省自己,无愧于他人。

五、司马牛忧曰:人皆有兄弟,我独亡。

子夏曰:商闻之矣,死生有命,富贵在天。

君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内皆兄弟也。

君子何患乎无兄弟也。

亡:无。

敬而无失:指做事,要尽忠竭智、无过失。

恭而有礼:指为人方面,要心存恭敬不失礼。

六、子张问明。

子曰:浸润之譖,肤受之愬,不行焉,可谓明也已矣。

浸润之譖,肤受之愬,不行焉,可谓远也已矣。

譖:谗言。

愬:通“诉”,也指谗言。

浸润:水滋润皮肤。

肤受:尘垢污染皮肤。

不行:行不通。

明:明智、贤明。

远:远见。

七、子贡问政。

子曰:足食,足兵,民信之矣。

子贡曰:必不得已而去,于斯三者何先。

曰:去兵。

子贡曰:必不得已而去,于斯二者何先。

曰:去食。

自古皆有死,民无信不立。

足:使.....充足。

兵:武器,指国防力量。

民无信不立:民众不信任(政府),国家就会灭亡。

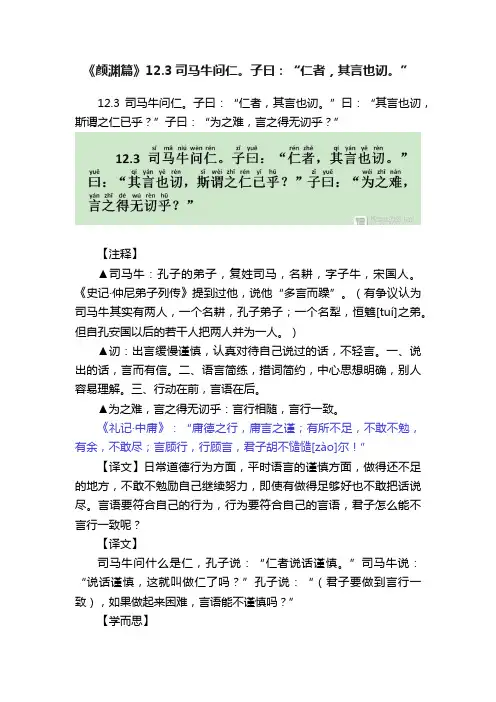

《颜渊篇》12.3司马牛问仁。

子曰:“仁者,其言也讱。

”12.3 司马牛问仁。

子曰:“仁者,其言也讱。

”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?”【注释】▲司马牛:孔子的弟子,复姓司马,名耕,字子牛,宋国人。

《史记·仲尼弟子列传》提到过他,说他“多言而躁”。

(有争议认为司马牛其实有两人,一个名耕,孔子弟子;一个名犁,恒魋[tuí]之弟。

但自孔安国以后的若干人把两人并为一人。

)▲讱:出言缓慢谨慎,认真对待自己说过的话,不轻言。

一、说出的话,言而有信。

二、语言简练,措词简约,中心思想明确,别人容易理解。

三、行动在前,言语在后。

▲为之难,言之得无讱乎:言行相随,言行一致。

《礼记·中庸》:“庸德之行,庸言之谨;有所不足,不敢不勉,有余,不敢尽;言顾行,行顾言,君子胡不慥慥[zào]尔!”【译文】日常道德行为方面,平时语言的谨慎方面,做得还不足的地方,不敢不勉励自己继续努力,即使有做得足够好也不敢把话说尽。

言语要符合自己的行为,行为要符合自己的言语,君子怎么能不言行一致呢?【译文】司马牛问什么是仁,孔子说:“仁者说话谨慎。

”司马牛说:“说话谨慎,这就叫做仁了吗?”孔子说:“(君子要做到言行一致),如果做起来困难,言语能不谨慎吗?”【学而思】参读:《学而篇》1.3 子曰:“巧言令色,鲜矣仁!”《学而篇》1.14子曰:“敏於事而慎於言。

”《为政篇》2.13子曰:“先行其言而后从之。

”《里仁篇》4.22 子曰:“古者言之不出,耻躬之不逮也。

”《里仁篇》4.24 子曰:“君子欲讷于言而敏于行。

”《宪问篇》14.27 子曰:“君子耻其言而过其行。

”【知识扩展】《荀子·正名》:“君子之言,涉然而精,俛[fǔ]然而类,差差然而齐。

彼正其名,当其辞,以务白其志义者也。

彼名辞也者,志义之使也,足以相通,则舍之矣。

苟之,奸也。

故名足以指实,辞足以见极,则舍之矣。

论浯十二章原文与译文《论语》十二章原文翻译《论语》由孔子弟子及再传弟子编写而成,至汉代成书。

主要记录孔子及其弟子的言行,较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一,下面是小编给大家带来《论语》十二章原文翻译,希望对大家有帮助!1、子曰:“学/而时习之,不亦/说.(yuè)乎?有朋/自.远方来,不亦/乐乎?人不知./而不愠.(yùn),不亦/君子乎?”注释:时,时常地或者按照一定的时间;习,复习或者实习;说,同悦,愉快;朋同门为朋,同志为友;愠,生气,发怒;译文:孔子说:“学了(知识)又按时复习它,不也是很高兴吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人们不了解我,我却不怨恨生气,不也是君子吗?”2、曾子曰:“吾日/三省..吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信.乎?传./不习乎?”注释:曾子,曾参;吾,我;日,每天;三省,多次进行自我检查,反省;三,泛指多次;为,替,给;忠,尽心竭力;信,真诚,诚实;传,老师传授的知识。

译文:曾子说:“我每天多次反省自己——替别人办事是不是尽心竭力呢?和朋友交往是否诚实?老师传授的学业是否复习了?”3、子曰:“吾十有.五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾.矩。

”注释:有:同“又”立:站的住不惑:掌握了知识,不被外界事物所迷惑。

天命:不能为人力所支配的事情。

耳顺:对于自己不利的意见能正确对待。

译文:我十五岁开始立志做学问,三十岁能自立于世,四十岁遇事能不迷惑,五十岁的时候知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同意见,到七十岁能随心所欲,又不会逾越规矩。

4、子曰:“温故.而知新,可以..为师矣。

”注释:温:温习,复习。

故:指学过的知识,旧知识。

新:形容词作名词,新的理解与体会。

矣:语气助词,表肯定。

译文:孔子说:温习旧的知识,可以得到新的理解与体会,就可以当老师了。

颜渊第十二一、颜渊问仁。

子曰:克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉。

颜渊曰:请问其目。

子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

颜渊曰:回也不敏,请事斯语矣。

克:能,克制。

复:返、归。

目:细目。

动:1、动容貌之动;2、行动;3、动心。

不敏:愚笨。

事斯语:事,从事、践行。

二、仲弓问仁。

子曰:出门如见大宾,使民如承大祭。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

仲弓曰:雍虽不敏,请事斯语矣。

大宾:高官贵人。

承:承担,承办。

大祭:指国家祭祀,如祭太庙,祭天等。

施:加,施加。

于:在。

在邦:指在朝廷做事。

在家:指在卿大夫家。

三、司马牛问仁。

子曰:仁者,其言也訒。

曰:其言也訒,斯谓之仁已乎。

子曰:为之难,言之得无訒乎。

司马牛:孔子弟子,复姓司马,名耕,字子牛。

宋国人,司马桓魋之弟。

訒:言语迟钝,形容说话吞吞吐吐,难于出口。

为之难:做起来难。

斯:那么,就。

言之得无訒乎:说这件事能不为难吗。

四、司马牛问君子。

子曰:君子不忧不惧。

曰:不忧不惧,斯谓之君子乎。

子曰:内省不疚,夫何忧何惧。

内省不疚:内心反省自己,无愧于他人。

五、司马牛忧曰:人皆有兄弟,我独亡。

子夏曰:商闻之矣,死生有命,富贵在天。

君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内皆兄弟也。

君子何患乎无兄弟也。

亡:无。

敬而无失:指做事,要尽忠竭智、无过失。

恭而有礼:指为人方面,要心存恭敬不失礼。

六、子张问明。

子曰:浸润之譖,肤受之愬,不行焉,可谓明也已矣。

浸润之譖,肤受之愬,不行焉,可谓远也已矣。

譖:谗言。

愬:通“诉”,也指谗言。

浸润:水滋润皮肤。

肤受:尘垢污染皮肤。

不行:行不通。

明:明智、贤明。

远:远见。

七、子贡问政。

子曰:足食,足兵,民信之矣。

子贡曰:必不得已而去,于斯三者何先。

曰:去兵。

子贡曰:必不得已而去,于斯二者何先。

曰:去食。

自古皆有死,民无信不立。

足:使.....充足。

兵:武器,指国防力量。

民无信不立:民众不信任(政府),国家就会灭亡。

全年级语文素材论语颜渊第十二原文加注释人教一、颜渊问仁。

子曰:克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉。

颜渊曰:请问其目。

子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

颜渊曰:回也不敏,请事斯语矣。

克:能,抑制。

复:返、归。

目:细目。

动:1、动容貌之动;2、举动;3、动心。

不敏:愚笨。

事斯语:事,从事、践行。

二、仲弓问仁。

子曰:出门如见大宾,使民如承大祭。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

仲弓曰:雍虽不敏,请事斯语矣。

大宾:高官贵人。

承:承当,承办。

大祭:指国度祭奠,如祭太庙,祭天等。

施:加,施加。

于:在。

在邦:指在野廷做事。

在家:指在卿大夫家。

三、司马牛问仁。

子曰:仁者,其言也訒。

曰:其言也訒,斯谓之仁已乎。

子曰:为之难,言之得无訒乎。

司马牛:孔子弟子,复姓司马,名耕,字子牛。

宋国人,司马桓魋之弟。

訒:言语愚钝,描画说话吞吞吐吐,难于出口。

为之难:做起来难。

斯:那么,就。

言之得无訒乎:说这件事能不为难吗。

四、司马牛问小人。

子曰:小人不忧不惧。

曰:不忧不惧,斯谓之小人乎。

子曰:内省不疚,夫何忧何惧。

内省不疚:内心反省自己,无愧于他人。

五、司马牛忧曰:人皆有兄弟,我独亡。

子夏曰:商闻之矣,死生有命,贫贱在天。

小人敬而无失,与人恭而有礼,四海之内皆兄弟也。

小人何患乎无兄弟也。

亡:无。

敬而无失:指做事,要尽忠竭智、无过失。

恭而有礼:指为人方面,要心存恭敬不失礼。

六、子张问明。

子曰:浸润之譖,肤受之愬,不行焉,可谓明也已矣。

浸润之譖,肤受之愬,不行焉,可谓远也已矣。

譖:忠言。

愬:通〝诉〞,也指忠言。

浸润:水滋养皮肤。

肤受:尘垢污染皮肤。

不行:行不通。

明:明智、贤明。

远:远见。

七、子贡问政。

子曰:足食,足兵,民信之矣。

子贡曰:必不得已而去,于斯三者何先。

曰:去兵。

子贡曰:必不得已而去,于斯二者何先。

曰:去食。

自古皆有死,民无信不立。

足:使.....充足。

兵:武器,指国防力气。

民无信不立:民众不信任〔政府〕,国度就会消亡。

论语十二章原文和翻译论语十二章原文和翻译《论语》主要记录孔子及其弟子的言行,较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一。

下面是论语十二章原文和翻译,欢迎阅读借鉴!论语十二章原文子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”《雍也》子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”《述而》子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”《述而》子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”《子罕》子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”《子罕》子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”《子张》论语十二章翻译孔子说:“学了(知识)然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?”曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁(遇事)能不迷惑,五十岁知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁做事才能随心所欲,不会超过规矩。

”孔子说:“温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。

”孔子说:“只是学习却不思考就会望文生义,迷惑而无所得,只是思考却不学习就会精神疲倦而无所得。

论语《颜渊-第十二-共二十四章》原文及解读(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!论语《颜渊-第十二-共二十四章》原文及解读【导语】:颜渊第十二共二十四章 12.1 颜渊问仁。

高中语文选择性必修上册《论语》十二章原文及参考译文《论语》十二章1.子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”孔子说:“做人如果没有仁爱之心,对礼节能怎么样呢?做人如果没有仁爱之心,对音乐又能怎么样呢?”2.子曰:“朝闻道,夕死可矣。

”孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。

”3.子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。

”(喻:通晓,明白。

)4.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”孔子说:“看见有才能的人(德才兼备的人)就向他学习,希望能向他看齐;看见不贤的人,就反省自己有没有和他一样的缺点,有要改正。

”5.子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

”①质:质朴。

②文:文饰。

③史:虚浮不实。

④彬彬:相杂适中的样子.“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。

”6.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”曾子说:“士不可不志向远大,意志坚强,因为他肩负重大责任,路途漫长遥远。

以实行仁道为已任,不是很重大的责任吗?直到身死才能结束,不是很漫长遥远的吗?”7.子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也;譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。

”孔子说:“譬如用土堆山,只差一筐土就完成了,这时停下来,我所有的努力都废弃了;譬如填平洼地,虽然只倒下一筐,这时虽然只有一筐,但我也在前进。

”(表示一切外部条件、环境和机遇也都是靠自己去创造、形成和抓住的,一切都要通过自己本身而起作用。

)8.子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”孔子说:“聪明人不会迷惑,有仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。

”(在儒家传统道德中,智、仁、勇是重要的三个范畴。

《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。

”孔子希望自己的学生能具备这三德,成为真正的君子。

)9.子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。

国学宝典《论语》:颜渊第十二原文翻译颜渊第十二【原文】颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

”仲弓问仁,子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。

”司马牛问仁,子曰:“仁者,其言也讱。

”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?”司马牛问君子,子曰:“君子不忧不惧。

”曰:“不忧不惧,斯谓之君子已乎?”子曰:“内省不疚,夫何忧何惧?”司马牛忧曰:“人皆有兄弟,我独亡。

”子夏曰:“商闻之矣:死生有命,富贵在天。

君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内皆兄弟也。

君子何患乎无兄弟也?”子张问明,子曰:“浸润之谮,肤受之愬,不行焉,可谓明也已矣;浸润之谮、肤受之愬不行焉,可谓远也已矣。

”子贡问政,子曰:“足食,足兵,民信之矣。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。

自古皆有死,民无信不立。

”棘子成曰:“君子质而已矣,何以文为?”子贡曰:“惜乎,夫子之说君子也!驷不及舌。

文犹质也,质犹文也。

虎豹之鞟犹犬羊之鞟。

”哀公问于有若曰:“年饥,用不足,如之何?”有若对曰:“盍彻乎?”曰:“二,吾犹不足,如之何其彻也?”对曰:“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?”子张问崇德辨惑,子曰:“主忠信,徙义,崇德也。

爱之欲其生,恶之欲其死;既欲其生又欲其死,是惑也。

‘诚不以富,亦只以异。

’”齐景公问政于孔子,孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。

”公曰:“善哉!信如君不君、臣不臣、父不父、子不子,虽有粟,吾得而食诸?”子曰:“片言可以折狱者,其由也与?”子路无宿诺。

子曰:“听讼,吾犹人也。

必也使无讼乎。

”子张问政,子曰:“居之无倦,行之以忠。

《论语》原文注释译文评论(颜渊篇第十二)颜渊篇第十二【本篇引语】本篇共计24章。

其中著名的文句有:“克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉”;“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”;己所不欲,勿施于人”;“死生有命,富贵在天”;“四海之内,皆兄弟也”;“君子成人之美,不成人之恶”;“君子以文会友,以友辅仁”。

本篇中,孔子的几位弟子向他问怎样才是仁。

这几段,是研究者们经常引用的。

孔子还谈到怎样算是君子等问题。

【原文】12·1 颜渊问仁。

子曰:“克己复礼(1)为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉(2)。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目(3)。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事(4)斯语矣。

”【注释】(1)克己复礼:克己,克制自己。

复礼,使自己的言行符合于礼的要求。

(2)归仁:归,归顺。

仁,即仁道。

(3)目:具体的条目。

目和纲相对。

(4)事:从事,照着去做。

【译文】颜渊问怎样做才是仁。

孔子说:“克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。

一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。

实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?”颜渊说:“请问实行仁的条目。

”孔子说:“不合于礼的不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。

”颜渊说:“我虽然愚笨,也要照您的这些话去做。

”【评析】“克己复礼为仁”,这是孔子关于什么是仁的主要解释。

在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。

所以,礼以仁为基础,以仁来维护。

仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

这里实际上包括两个方面的内容,一是克己,二是复礼。

克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。

这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

【原文】12·2 仲弓问仁。

子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭(1);己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨(2)。

”仲弓曰:“雍虽不敏,请事(3)斯语矣。

论语颜渊翻译【原文】12.1颜渊问仁。

子曰:"克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?"颜渊曰:"请问其目?"子曰:"非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

"颜渊曰:"回虽不敏,请事斯语矣。

"【译文】颜渊问什么是仁。

孔子告诉他:"严格要求自己按照礼的要求去做就是仁。

一旦做到克己复礼,天下就回到仁上了。

修养仁德靠自己,难道还能依靠别人吗?"颜渊接着问:"请问实践仁德的具体途径?"孔子告诉他说:"不符合礼制的东西不看,不符合礼制的信息不听,不符合礼制的话不说,不符合礼制的事情不做。

"颜渊说:"我虽然不聪明,但我一定照着您的话去做。

【解读】这一章师生对话体现了孔子的核心思想"仁",颜渊是孔子最为赏识的学生,孔子与他谈论的"仁"要求极高,这既是人的最高境界,也是因为颜渊这个人可以达到。

读此章文字,我的感慨极深,在校园里经常见到一些大学生聚在寝室看黄色影碟,这些人因此想入非非,不思进取,荒废了学业。

为此,我很为他们苦恼。

在一些家庭之中,也常见一些父母急于让孩子成为了不起的人,督促孩子学习达不到目标时,也是口不择言,深深地伤害了孩子的心灵。

看到这句话的时候,我终于想明白了这些现象背后的问题。

因此,无论是谁都应该谨守"非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动"这句话,能做到这些,也就足可以是自己无大过了。

问题是要懂得知礼,知道什么是礼的要求,这要靠学习和修养才能做到,难怪孔子说"不知礼无以立"。

【原文】12.2仲弓问仁。

子曰:"出门如见大宾,使民如承大祭。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

"仲弓曰:"雍虽不敏,请事斯语矣。

"【译文】仲弓问什么是仁。

论语·颜渊篇第十二(3)原文

【译文】

鲁哀公问有若说:遭了饥荒,国家用度困难,怎么办?有若回答说:为什么不实行彻法,只抽十分之一的田税呢?哀公说:现在抽十分之二,我还不够,怎么能实行彻法呢?有若说:如果百姓的用度够,您怎么会不够呢?如果百姓的用度不够,您怎么又会够呢?

【评析】

这一章反映了儒家学派的经济思想,其核心是富民思想。

鲁国所征的田税是十分之二的税率,即使如此,国家的财政仍然是十分紧张的。

这里,有若的观点是,削减田税的税率,改行彻税即什一税率,使百姓减轻经济负担。

只要百姓富足了,国家就不可能贫穷。

反之,如果对百姓征收过甚,这种短期行为必将使民不聊生,国家经济也就随之衰退了。

这种以富民为核心的经济思想有其值得借鉴的价值。

【原文】

12 10 子张问崇德(1)辨惑(2)。

子曰:主忠信,徙义(3),崇德也。

爱之欲其生,恶之欲其死,既欲其生,又欲其死,是惑也。

诚不以富,亦祗以异。

(4)

【注释】

(1)崇德:提高道德修养的水平。

(2)惑:迷惑,不分是非。

(3)徙义:徙,迁移。

向义靠扰。

(4)诚不以富,亦祗以异:这是《经小雅我行其野》篇的最后两句。

此表现了一个被遗弃的女子对其丈夫喜新厌旧的愤怒情绪。

孔子在这里引此句,令人费解。

【译文】

子张问怎样提高道德修养水平和辨别是非迷惑的能力。

孔子说:以忠信为主,使自己的思想合于义,这就是提高道德修养水平了。

爱一个人,就希望他活下去,厌恶起来就恨不得他立刻死去,既要他活,又要他死,这就是迷惑。

(正如《诗》所说的:)即使不是嫌贫爱富,也是喜新厌旧。

【评析】。