22 为中华之崛起而读书

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:12

【导语】《为中华之崛起⽽读书》主要写少年周恩来听伯⽗讲“中华不振”⽽疑惑,他偷偷进⼊被外国⼈占据的地⽅⽬睹了中国⼈受洋⼈欺凌却⽆处说理,从⽽⽴志要“为中华之崛起⽽读书”的事情,表现了他的爱国情怀。

为⼤家准备了以下内容,供⼤家参考阅读。

【篇⼀】部编版四年级上册语⽂第⼆⼗⼆课《为中华之崛起⽽读书》课⽂原⽂ 新学年开始了,修⾝课上,沈阳东关模范学校的魏校长向学⽣们提出了⼀个严肃的问题:“你们为什么⽽读书?” “为家⽗⽽读书。

” ”为明理⽽读书。

” ”为光耀门楣⽽读书。

”有⼈⼲脆这样回答。

有位同学⼀直默默地坐在那⾥,若有所思。

魏校长注意到了,他打⼿势让⼤家安静下来,点名让那位同学回答。

那位同学站了起来,清晰⽽坚定地回答道: “为中华之崛起⽽读书!” 魏校长听了为之⼀振!他怎么也没想到,⼀个⼗⼆三岁的孩⼦,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁⼤眼睛⼜追问了⼀句:“你再说⼀遍,为什么⽽读书?” “为中华之崛起⽽读书!” 魏校长听了,⾼兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此⽣!” 这位同学是谁呢?他就是周恩来,中华⼈民共和国的第⼀任总理。

周恩来出⽣于1898年。

⼗⼆岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯⽗来到了东北沈阳。

⼀到沈阳,伯⽗就告诉他,沈阳有些地⽅是外国⼈的租界,不要随便去玩,有事也要绕着⾛,免得惹出⿇烦没有地⽅说理。

少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国的地⽅吗?为什么不能去呢?” “中华不振哪!”伯⽗叹了⼝⽓,没有再说什么。

⼗⼆岁的周恩来当然不能完全明⽩伯⽗的话,但是“中华不振”四个字和伯⽗沉郁的表情却让他难以忘怀。

⼀个星期天,周恩来背着伯⽗约了⼀个同学进了租界。

这⼀带果真和别处⼤不相同:街道上热闹⾮凡,往来的⼤多是黄头发、⽩⽪肤、⼤⿐⼦的外国⼈。

正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着⼀群⼈。

他们凑了过去,只见⼈群中有个⼥⼈正在哭诉着什么。

⼀问才知道,这个⼥⼈的亲⼈被洋⼈的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋⼈,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋⼈,反⽽训斥她。

22 《为中华之崛起而读书》说课稿一、说教材《为中华之崛起而读书》是统编版语文教材第七册第七单元的一篇精读课文。

本单元的主题是“天下兴亡,匹夫有责”。

本单元的阅读要素是:关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。

这篇课文写的周恩来少年时代的事情,他目睹了中国人在外国被外国人占据的地方里受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志“为中华之崛起而读书”,表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。

根据单元的语文要素,课文特点及四年级的教学重点,我确定教学目标如下:1.认识8个生字,会写“肃、晰”等13个生字。

2.默读课文,知道课文讲了哪几件事,并能据此说出课文的主要内容。

3.查阅资料了解当时的社会状况,理解周恩来立下“为中华之崛起而读书”的原因。

其中,教学重点是:默读课文,知道课文讲了哪几件事,并能据此说出课文的主要内容。

教学难点是:查阅资料,了解当时的社会状况,理解周恩来立下“为中华之崛起而读书”的原因。

二、说教法学法“教有多法,但无定法。

”在本课中主要采用资料引入法、自主探究法、朗读感悟法、讨论交流法和多媒体辅助法进行教学。

关键是要在恰当地时机切入历史资料,使学生感受时代背景,从而感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族复兴而刻苦学习的远大理想。

学生是学习和发展的主体,语文教学应以学生自读自悟、自学探究为基础,让学生在读、悟、议这种宽松民主的氛围中学习。

所以课堂教学中,学生在教师指导下,自觉主动地学习,遵循以学生为主体、教师为主导、训练为主线的三为主原则,引导学生自主探究,合作学习。

作为教师,要做的是帮助学生架设生活与教材的桥梁,激发学生的情感体验,并参与其中,推动学生去深入地感受。

三、说教学过程这篇课文的主要教学环节分为以下四个部分:1.初读课文,感知大意。

提出阅读要求,让学生默读全文:(1)默读课文,用“”在容易读错的词语下面做好记号,用“”在有特色的词语下面做记号,并把这些词语读给同桌听。

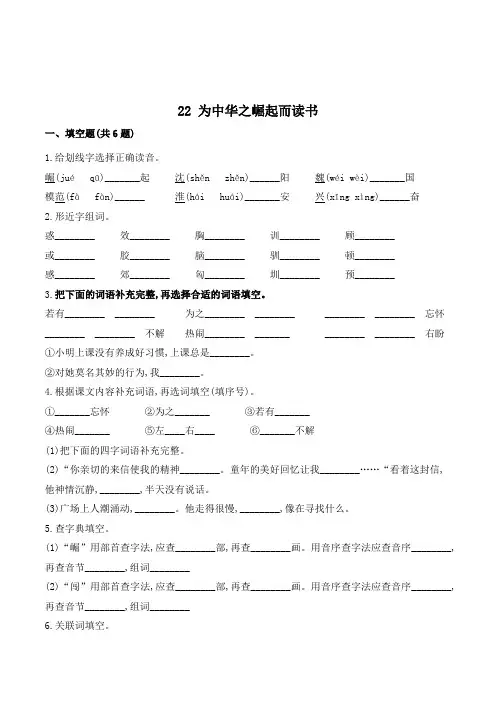

22 为中华之崛起而读书一、填空题(共6题)1.给划线字选择正确读音。

崛(jué qū)_______起沈(shěn zhěn)______阳魏(wéi wèi)_______国模范(fàfàn)______ 淮(hái huái)_______安兴(xīng xìng)______奋2.形近字组词。

惑________ 效________ 胸________ 训________ 顾________或________ 胶________ 脑________ 驯________ 顿________感________ 郊________ 匈________ 圳________ 预________3.把下面的词语补充完整,再选择合适的词语填空。

若有________ ________ 为之________ ________ ________ ________ 忘怀________ ________ 不解热闹________ _______ ________ ________ 右盼①小明上课没有养成好习惯,上课总是________。

②对她莫名其妙的行为,我________。

4.根据课文内容补充词语,再选词填空(填序号)。

①_______忘怀②为之_______ ③若有_______④热闹_______ ⑤左____右____ ⑥_______不解(1)把下面的四字词语补充完整。

(2)“你亲切的来信使我的精神________。

童年的美好回忆让我________……“看着这封信,他神情沉静,________,半天没有说话。

(3)广场上人潮涌动,________。

他走得很慢,________,像在寻找什么。

5.查字典填空。

(1)“崛”用部首查字法,应查________部,再查________画。

用音序查字法应查音序________,再查音节________,组词________(2)“闯”用部首查字法,应查________部,再查________画。

部编版四年级上册语文22为中华之崛起而读书1.会认“崛、范”等9个生字,会写“肃、晰、振”等11个字,正确读写“严肃、清晰、抱负”等15个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,学会把文中三个小故事连起来,把握文章主要内容,深入体会文中人物的思想感情。

3.抓住重点词句、发挥想象,揣摩人物内心世界,深入体会少年周恩来立志的原因。

4.感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

重点正确、流利、有感情地朗读课文,把握文章主要内容,深入体会文中人物的思想感情。

难点深入体会少年周恩来立志的原因,感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

1.字词教学本课的生字教学,可以利用形声字形旁表义的特点记忆、理解生字. “晰”的形旁“日”,让我们知道有太阳会更清楚;“惑”的形旁是“心”,心上或者这样,或者那样,自然是没有明确的答案。

“惑”是易错字,学生容易把“或”写成“”;“凡”的最后一笔是点。

对于会写字,可以按汉字的结构进行归类,左右结构的字有“晰、振、胸、怀、效、顾、训”。

上下结构的字有“赞”。

“肃、凡、斥”是独体字,其中“赞”上下大约相等。

这些字教师可以边强调边范写,帮助学生正确记忆。

2.阅读理解学会先弄清课文的三个小故事,然后连起来概括文章的主要内容,是本课的重点。

把长课文分成三个短短的小故事,“立志振兴中华”“耳闻中华不振”“目睹中华不振”,理清三个故事的因果联系。

通过分角色读课文,有感情地朗读等有效方法感悟课文,体会周恩来的远大志向。

3.表达运用想象少年周恩来看到那位妇女被欺凌,无处申冤时,他心中的所思、所想、所感。

1.预习提纲(1)搜集周恩来的有关资料。

(2)初读课文,读准字音,读通句子,借助工具书或联系上下文,理解不懂的词语。

(3)再读课文,列出文中描写的三件事,把握文章的主要内容。

2.多媒体课件《火烧圆明园》短视频。

教学课时2课时。

第1课时课时目标:1.认识“崛、范”等9个生字,会写“肃、晰、振”等11个生字。

部编版语文四年级上册22《为中华之崛起而读书》(教案)教学内容《为中华之崛起而读书》选自部编版语文四年级上册,是一篇以读书为主题的文章。

文章通过讲述不同人物为了国家的崛起而勤奋读书的故事,强调了知识改变命运、教育强国的重要性。

本课旨在引导学生理解读书的意义,培养他们的爱国情怀和阅读兴趣。

教学目标1. 知识与技能:学生能够理解文章的主旨,识记并运用新词汇;能够用自己的话复述文章内容。

2. 过程与方法:通过小组讨论、情境模拟等方式,提高学生的合作能力和表达能力。

3. 情感态度价值观:培养学生热爱读书、为国家的强盛而努力学习的情感态度。

教学难点1. 理解“为中华之崛起而读书”的深层含义。

2. 引导学生将读书与国家发展、个人命运联系起来,形成正确的价值观。

教具学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课文、笔记本、彩色笔。

教学过程1. 导入:利用多媒体展示中国近年来的发展成就,引发学生对国家崛起的思考,导入新课。

2. 新课内容学习:- 诵读课文,整体感知文章大意。

- 讲解生词,分析文章结构。

- 通过问答、讨论等方式深入理解文章内涵。

3. 小组活动:学生分组讨论,分享自己对于“为中华之崛起而读书”的理解和感受。

4. 情境模拟:学生模拟文章中的人物,进行角色扮演,体验不同人物为读书而努力的情感。

5. 总结提升:教师总结文章要点,强调读书的重要性,激发学生的爱国情感和学习动力。

板书设计板书设计要简洁明了,突出重点。

包括文章标题、作者、生词、文章结构、主题思想等要素。

作业设计1. 家庭作业:写一篇关于自己读书经历和感受的短文。

2. 小组作业:每组制作一份关于“为中华之崛起而读书”的海报。

课后反思教学结束后,教师应反思教学效果,包括学生对文章的理解程度、参与课堂的积极性、作业完成情况等,以便于对教学方法进行调整和优化。

---本教案遵循了教学内容与目标,注重培养学生的爱国情感和学习兴趣,通过多种教学方法提高学生的参与度和理解力,最终达到教书育人的目的。

部编版四年级上册第22课《为中华之崛起而读书》教学设计(教案)【核心素养目标】文化自信:熟练朗读课文,读准字音,感受语言文字的美,能结合自己的阅读经验,理解课文内容。

语言运用:认识本课“崛、范”等10个生字,掌握多音字“难”,会写本课“肃、默”等12个生字,正确理解“严肃、默默”等16个词语。

有感情地朗读课文。

思维能力:了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因,深入地体会文中人物的思想感情,感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

审美创造:激发学生树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

【课前解析】关注课文:《为中华之崛起而读书》是四年级上册第七单元的一篇精读课文。

文章写的是周恩来少年时代的一件事,他耳闻目睹了中国人在租界里受外国人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。

文章结构严谨、层次清晰,是引导学生学习在阅读中体会人物的思想感情,激励学生将自己的学习生活与国家繁荣和民族振兴大业联系在一起的好文章。

在教学时要突出学生自主性阅读和小组合作交流,引导学生积极主动地抓住重点词句,通过揣摩词句体会课文所要表达的思想感情,从而深入体会周恩来立志的原因,以此思考自己的志向。

【教学目标】1.认识“崛、范”等10个生字,掌握多音字“难”,会写“肃、默、晰”等12个生字,会写“严肃、默默、清晰”等16个词语。

2.能归纳课文讲述的三件事,并连起来说清楚课文的主要内容。

3.能查找资料加深对课文内容的理解,说出周恩来立下“为中华之崛起而读书”这一志向的原因。

4. 写出自己读书的目的,做到理由清楚。

【教学重点】1.在阅读中体会文中表达的“中华不振”,感受落后就挨打的道理。

了解少年周恩来立志的原因。

2.有感情地朗读课文,了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因。

3.明白自己读书的目的,做到理由清楚。

【教学难点】了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因。

部编版四年级上册语文22.为中华之崛起而读书课后作业一、选择题1.下列句子中没有语病的一项是()。

A.在老师的帮助下,他终于改正了困难。

B.我们要不断地改进自己的缺点,争取更大的进步。

C.指南针是我国古代的四大发明。

D.我国是世界上人口最多的国家。

2.下列名句不是关于立志的一项是()。

A.志不立,天下无可成之事。

B.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

C.精诚所至,金石为开。

D.大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

3.课文《为中华之崛起而读书》题目的特点是()。

A.以人物的名字命题B.以文章的主要内容命题C.以人物的语言命题给带点的字选取恰当的解释。

4.光.耀门楣()A.景物。

B.荣誉。

C.使显赫。

5.左顾右盼.()A.拜访。

B.回头看,泛指看。

C.照管,注意。

6.斩钉截.铁()A.到一定期限停止。

B.割断,弄断。

C.充满。

7.下列句子中,没有语病的一项是( )。

A.奶奶总爱回忆过去的往事B.读了《格林童话》这本书,很受启发C.北京的秋天真是个迷人的季节D.新年到了,她穿了一身漂亮的衣服和一顶崭新的帽子。

二、填空题8.词语巧搭配,在括号里填上恰当的词语。

( )的市区( )的话语( )的成绩( )地询问( )地读书( )地工作9.当我们遭到拒绝时,可以用“_________”这个词语;当我们做事失败或出丑时,就用“_________”这个词语;而当我们做事时占据了有利地位就说“______”10.给下列加点字注音。

旋.转(_________)徒.弟(________)气概.(_________)丧.气(________)我俩.(_________)崩.裂(__________)立即.(___________)缝隙.(_________)11.给多音字注音组词要________ ________ ________ ________处________ ________ ________ ________轧________ ________ ________ ________三、现代文阅读阅读课文语段,回答问题。

【篇一】部編版四年級上冊語文第二十二課《為中華之崛起而讀書》課文原文新學年開始了,修身課上,瀋陽東關模範學校的魏校長向學生們提出了一個嚴肅的問題:“你們為什麼而讀書?”“為家父而讀書。

””為明理而讀書。

””為光耀門楣而讀書。

”有人乾脆這樣回答。

有位同學一直默默地坐在那裏,若有所思。

魏校長注意到了,他打手勢讓大家安靜下來,點名讓那位同學回答。

那位同學站了起來,清晰而堅定地回答道:“為中華之崛起而讀書!”魏校長聽了為之一振!他怎麼也沒想到,一個十二三歲的孩子,竟然有如此的抱負和胸懷!他睜大眼睛又追問了一句:“你再說一遍,為什麼而讀書?”“為中華之崛起而讀書!”魏校長聽了,高興地連聲讚歎:“好哇!為中華之崛起,有志者當效此生!”這位同學是誰呢?他就是周恩來,中華人民共和國的第一任總理。

周恩來出生於1898年。

十二歲那年,他離開家鄉江蘇淮安,隨回家探親的伯父來到了東北瀋陽。

一到瀋陽,伯父就告訴他,瀋陽有些地方是外國人的租界,不要隨便去玩,有事也要繞著走,免得惹出麻煩沒有地方說理。

少年周恩來疑惑不解,問道:“那不是我們中國的地方嗎?為什麼不能去呢?”“中華不振哪!”伯父歎了口氣,沒有再說什麼。

十二歲的周恩來當然不能完全明白伯父的話,但是“中華不振”四個字和伯父沉鬱的表情卻讓他難以忘懷。

一個星期天,周恩來背著伯父約了一個同學進了租界。

這一帶果真和別處大不相同:街道上熱鬧非凡,往來的大多是黃頭髮、白皮膚、大鼻子的外國人。

正當周恩來和同學左顧右盼時,忽然發現巡警局門前圍著一群人。

他們湊了過去,只見人群中有個女人正在哭訴著什麼。

一問才知道,這個女人的親人被洋人的汽車軋死了,她原本指望巡警局給她撐腰,懲處這個洋人,誰知中國巡警不但不懲處肇事的洋人,反而訓斥她。

圍觀的中國人都緊握著拳頭,但這是在外國人的租界裏,誰又敢怎麼樣呢?大家只能勸慰這個不幸的女人。

此時的周恩來才真正體會到“中華不振”這四個字的心沉重分量。

怎麼把祖國和人民從苦難和屈辱中拯救出來呢?這個問題像一團烈火一直燃燒在周恩來心中。