《绿色建筑评价标准》解读(一)——王清勤

- 格式:pptx

- 大小:41.75 MB

- 文档页数:118

中国绿色建筑评价标准《绿色建筑评价标准》编制说明一、编制背景在建筑的建造和使用过程中,需要消耗大量的自然资源,同时增加环境负荷。

据统计,人类从自然界所获得的50%以上的物质原料用来建造各类建筑及其附属设备。

这些建筑在建造和使用过程中又消耗了全球能量的50%左右;与建筑有关的空气污染、光污染、电磁污染等占环境总体污染的34%;建筑垃圾占人类活动产生垃圾总量的40%。

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

绿色建筑是将可持续发展理念引入建筑领域的结果,将成为未来建筑的主导趋势。

目前,世界各国普遍重视绿色建筑的研究,许多国家和组织都在绿色建筑方面制定了相关政策和评价体系,有的已着手研究编制可持续建筑标准。

由于世界各国经济发展水平、地理位置和人均资源等条件不同,对绿色建筑的研究与理解也存在差异。

我国政府从基本国情出发,从人与自然和谐发展,节约能源,有效利用资源和保护环境的角度,提出发展“节能省地型住宅和公共建筑”,主要内容是节能、节地、节水、节材与环境保护,注重以人为本,强调可持续发展。

从这个意义上讲,节能省地型住宅和公共建筑与绿色建筑、可持续建筑提法不同,内涵相通,具有某种一致性,是具有中国特色的绿色建筑和可持续建筑理念。

我国资源总量和人均资源量都严重不足,同时我国的消费增长速度惊人,在资源再生利用率上也远低于发达国家。

我国各地区在气候、地理环境、自然资源、经济社会发展水平与民俗文化等方面都存在巨大差异。

我国正处于工业化、城镇化加速发展时期。

中国现有建筑总面积400多亿平方米,预计到2020年还将新增建筑面积约300亿平方米。

在我国发展绿色建筑,是一项意义重大而十分迫切的任务。

借鉴国际先进经验,建立一套适合我国国情的绿色建筑评价体系,反映建筑领域可持续发展理念,对积极引导大力发展绿色建筑,促进节能省地型住宅和公共建筑的发展,具有十分重要的意义。

国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019生活便利章节学习笔记2019年6月27日,国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019(以下简称“标准”)全国宣贯会第一场北京站已经在万众期待中开始啦,PKPM作为会议的支持单位,以及标准配套的软件工具研发单位,也在会议现场认真学习并与专家交流。

此次小编带来了标准中关于“生活便利”章节的相关内容分享,请大家拿起笔开始记重点啦!“生活便利”章节标准中的“生活便利”章节由中国城市规划设计研究院科技促进处鹿勤副处长、原住房和城乡建设部科技发展促进中心绿色建筑发展处宋凌处长共同进行条文解读。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中的“生活便利”章节条文共19条,其中控制项6条,评分项13条;新增条文5条,占比26.3%,其余条文在2014标准中第4章(节地与室外环境)、第5章(节能与能源利用)、第6章(节水与水资源利用)、第8章(室内环境质量)、第10章(运营管理)相应条文的基础上发展而来,总分值100分。

“生活便利”章节从出行与无障碍、服务设施、智慧运行、物业管理(预评价阶段不得分)四方面进行了要求,会议上鹿勤副处长针对前两个内容进行讲解,重点部分介绍如下:(摘自《国家标准绿色建筑评价标准GB/T50378-2019宣贯培训》生活便利章节讲义-鹿勤)6.1.1(控制项)--连贯的无障碍步行系统:原得分项变控制项,本条主要要求在满足《无障碍设计规范》GB50763的基本要求上,在室外场地设计中对场地无障碍路线系统进行合理规划,场地内各主要游憩场所、建筑出入口、服务设施及城市道路之间要形成连贯的无障碍步行路线。

6.1.2(控制项)--绿色出行:原得分项变控制项,本条主要从交通体系规划及居住区规划两方面综合考虑,强调以人步行到达公共(轨道)交通站点不超过500m,即步行时间不超过10min,另外针对无法提供公共交通服务的项目,应配备专用接驳车联系公共交通站点,并制定专用接驳车服务实施方案并向社会公示;6.1.3(控制项)--电动汽车充电设施及停车位、无障碍汽车停车位:新增条文,主要是要求在项目停车场设计阶段,对电动汽车停车及充电进行考虑深化,电动汽车停车位数量至少应达到当地相关规定要求;(摘自《国家标准绿色建筑评价标准GB/T50378-2019宣贯培训》生活便利章节讲义-鹿勤)6.2.1(评分项)--场地与公共交通站点联系便捷:《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018中强制要求了公交、轨道交通站点的服务半径(500m和800m),新国标中将居住区扩大到整个民用建筑,作为得分点;6.2.4(评分项)--开敞空间步行可达:新增条文,强化绿地服务群众日常活动的功能,使市民在居家和工作附近能够见到绿地、亲近绿地;主要要求在项目设计时对场地出入口、周边公共设施布局/规划、步行路线进行综合考虑,使人们从场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园和广场的步行距离不大于300m,到达中型多功能运动场地不大于500m。

第五节我国绿色建筑评价标准绿色建筑的实践是一项系统工程,不仅需要建筑师具有绿色设计理念,并采取相应的设计方法,还需要管理层、业主都具有较强的意识。

这种多层次合作关系的介入,需要在整个过程中确立明确的评价及认证系统,以定量的方式检测建筑设计生态目标达到的效果,用一定的指标来衡量其所达到的预期环境性能实现的程度。

评价系统不仅指导检验绿色建筑实践,同时也为建筑市场提供制约和规范,引导建筑向节能、环保、健康、舒适、讲求效益的轨道发展。

我国绿色建筑评价体系的建立可以追溯到我国第一部《绿色建筑技术导则》(建科[2005]199号文),作为国家纲领性、技术性文件,对绿色建筑进行了诠释,包括节地、节能、节水、节材、保护环境的内涵,为绿色建筑评价标准框架提供了依据。

之后,我国以“四节一环保”为核心与框架,编制了《绿色建筑设计标准》GB/T50378-2006,2019年进行修订,形成新版《绿色建筑设计标准》GB/T50378-2019,也是我们国家目前通用的绿色建筑综合评价标准。

在此之前,我国在绿色建筑评价方面,也有相应的成果,如2001年开发的《中国生态住宅技术评估手册》、2004年为奥运开发的《绿色奥运建筑评估体系》,2005年为世博会开发的《上海世博会绿色建筑标准》等。

此外,针对不同类型建筑我国也有一系列标准。

针对不同地域,许多省市也纷纷出台了相应的地方标准。

总之,我国绿色建筑评价体系的构建与完善主要包括3个方面:一是针对不同建筑类型的评价标准;二是针对建筑生命周期的不同阶段评价的相关规范;三是基于《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)统一的评价框架下,各地推出的适合当地的绿色建筑标准。

绿色建筑的“绿色化”具有很强的相对性和不确定性,因此对绿色建筑进行效果评价即可定量的检验“绿色化”目标达到的效果,用量化指标来衡量其所达到的预期环境性能实现程度。

1.我国绿色建筑评价标准下面简单介绍我国于2019年8月1日起实施的GB/T50378《绿色建筑评价标准》。

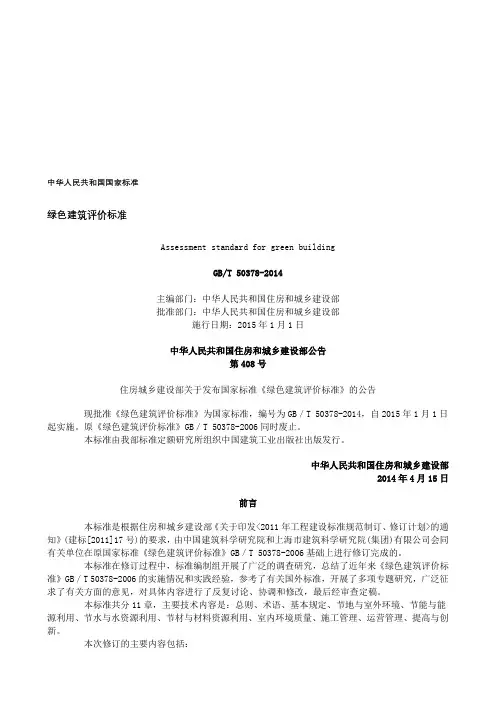

中华人民共和国国家标准绿色建筑评价标准Assessment standard for green buildingGB/T 50378-2014主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2015年1月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第408号住房城乡建设部关于发布国家标准《绿色建筑评价标准》的公告现批准《绿色建筑评价标准》为国家标准,编号为GB/T 50378-2014,自2015年1月1日起实施。

原《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006同时废止。

本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部2014年4月15日前言本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2011]17号)的要求,由中国建筑科学研究院和上海市建筑科学研究院(集团)有限公司会同有关单位在原国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006基础上进行修订完成的。

本标准在修订过程中,标准编制组开展了广泛的调查研究,总结了近年来《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006的实施情况和实践经验,参考了有关国外标准,开展了多项专题研究,广泛征求了有关方面的意见,对具体内容进行了反复讨论、协调和修改,最后经审查定稿。

本标准共分11章,主要技术内容是:总则、术语、基本规定、节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理、提高与创新。

本次修订的主要内容包括:1.将标准适用范围由住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑,扩展至各类民用建筑。

2.将评价分为设计评价和运行评价。

3.绿色建筑评价指标体系在节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理六类指标的基础上,增加“施工管理”类评价指标。

GBT50378-2006绿色建筑评价标准EvaIuation standard for green building前言本标准是根据建设部建标标函E2005]63号(关于请组织开展《绿色建筑评价标准》编制工作的函)的要求,由中国建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院会同有关单位编制而成。

本标准是为贯彻落实完善资源节约标准的要求,总结近年来我国绿色建筑方面的实践经验和研究成果,借鉴国际先进经验制定的第一部多目标、多层次的绿色建筑综合评价标准。

在编制过程中,广泛地征求了有关方面的意见,对主要问题进行了专题论证,对具体内容进行了反复讨论、协调和修改,并经审查定稿。

本标准的主要内容是:总则、术语、基本规定、住宅建筑、公共建筑。

本标准由建设部负责管理,由中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013)负责具体技术内容的解释。

请各单位在执行过程中,总结实践经验,提出意见和建议。

本标准主编单位:中国建筑科学研究院上海市建筑科学研究院本标准参编单位:中国城市规划设计研究院清华大学中国建筑工程总公司中国建筑材料科学研究院国家给水排水工程技术中心深圳市建筑科学研究院城市建设研究院本标准主要起草人:王有为韩继红曾捷杨建荣方天培汪维王静霞秦佑国毛志兵马眷荣陈立叶青徐文龙林海燕郎四维程志军安宇张蓓红范宏武王玮华林波荣赵平于震平郭兴芳涂英时刘景立目次1总则 (1)2术语 (2)3基本规定 (3)3.1基本要求 (3)3.2评价与等级划分 (3)4住宅建筑 (5)4.1节地与室外环境 (5)4.2节能与能源利用 (6)4.3节水与水资源利用 (7)4.4节材与材料资源利用 (8)4.5室内环境质量 (9)4.6运营管理 (11)5公共建筑 (12)5.1节地与室外环境 (12)5.2节能与能源利用 (13)5.3节水与水资源利用 (14)5.4节材与材料资源利用 (15)5.5室内环境质量 (16)5.6运营管理 (17)1总则1.0.1为贯彻执行节约资源和保护环境的国家技术经济政策,推进可持续发展,规范绿色建筑的评价,制定本标准。

GREEN FUTURE丨绿色未来切实发挥政府采购政策功能推动建筑领域绿色发展——专访中国建筑科学研究院有限公司副总经理王清勤文/本刊采编部随着我国经济社会不断发展,生态文明建设地位日益凸显。

近年来,中国绿色发展取得了举世瞩目的成效。

2020年10月29B,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》,将包含绿色发展的新发展理念列入“十四五”时期经济社会发展的指导思想和必须遵循的原则,强调了“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”的重要性。

为发挥政府采购政策功能,加快推广绿色建筑和绿色建材应用,促进建筑品质提升和新型建筑工业化发展,2020年10月13B,财政部会同住房和城乡建设部联合发布了《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》(财库〔2020〕31号,以下简称34号文)。

日前,本刊记者采访了中国建筑科学院有限公司绿色建筑专项项目负责人王清勤副总经理,就文件相关内容结合建筑行业情况提出了看法和建议。

一、政府采购支持绿色建筑和绿色建材促进建筑品质提升工作的重要意义—是落实绿色发展理念的需要。

绿水青山就是金山银山。

在政府采购工程中积极推广绿色建筑和绿色建材应用,切实发挥了政府采购政策功能以及示范引领作用,推进了建筑业供给侧结构性改革,促进了绿色生产和绿色消费,推动了经济社会绿色发展。

十九届五中全会提出,要坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

深入实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。

要加快推动绿色低碳发展,持续改善环境质量,提升生态系统质量和稳定性,全面提高2020年第12期I由国政府采购63绿色未来I GREEN FUTURE资源利用效率。

二是满足人民美好生活的需要。

十九届五中全会提出,“十四五”时期经济社会的发展要以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。

寧朮年会暨周年专题修订绿色建筑评价标准助力建筑高质量发展王清勤中国建筑科学研究院有限公司副总经理主题报告新修订的《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)(以下简称《标准》)已于2019年8月1日起实行。

此次修订将上一版标准的"节地、节能、节水、节材'室内环境、施工管理、运营管理"七大绿色建筑评价指标体系,更新为“安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居”五大指标体系。

此外,进行了重新设定评价阶段、新增绿色建筑等级、分层设置等级要求等修订完善。

本文试从修订背景、修订要点、标准特色等五个方面对新修订的《标准》及相关工作进行分析和探讨。

一、修订背景背景1:落实我国新时期建筑方针新中国成立之初,确立了“适用、经济、美观”这一建筑方针。

2016年2月,《中共中央国务院关于进—步加强城市规划建设管理工作的若干意见》出台,在原有建筑方针的基础上增加了"绿色",形成了"适用'经济、绿色、美观”的新时期建筑方针。

背景2:落实党的十九大精神,适应时代发展需要《标准》的修订是时代发展的需要。

随着中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”已上升为国家战略。

习近平总书记在党的十九大报告中提出“14个坚持”,其中有3个“坚持”与绿色发展、可持续发展、人和自然的和谐共生密切相关。

同时,建筑业由高速发展转向高质量发展,坚持绿色发展理念和人与自然的和谐共生已成为建筑业发展的必然趋势。

在此背景下,重新修订《标准》,成为落实党的十九大精神、适应新时代要求及建筑业发展趋势的一项重要举措和工作。

2018年,住房城乡建设部建筑节能与科技司将全面提升建筑全过程绿色化水平列为重点工作,提出要推动新时代高质量绿色建筑发展,修订《标准》,满足人民群众对优质绿色建筑产品的需要。

解读2019新版《绿色建筑评价标准》根据中华人民共和国住房和城乡建设部2019年第61号公告,8月1日起正式实施国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019。

“新标准”作为规范和引领我国绿色建筑发展的根本性技术标准,自2006年第一版发布以来,历经十多年的“3版2修”,此次修订之后的“新标准”总体上达到国际领先水平。

为大家简单介绍一下与2014版相比,《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019修订的主要内容变化。

变化一重新定义“绿色建筑”原定义新定义2.0.1绿色建筑:影响新版绿色建筑定义更关注人和环境的关系,以建筑高质量发展为目标。

变化二评价技术指标体系重视“以人为本”原版指标评价从“四节一环保”以及施工管理、运营管理框架打分。

新版指标评价2.0.2 绿色性能影响从“以人为本的”建筑性能出发,转变“开发者“视角为“使用者”视角,从百姓视角来设计,以增进建筑使用者对于绿色建筑的体验感和获得感。

变化三拓展“绿色建材”的内涵新标准2.0.5 绿色建材:在全寿命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响,具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

7.2.18:选用绿色建材,评价总分值为12分。

影响材料生产者可以针对上述定义,发掘创新材料的价值,在项目应用中带来“加分“。

变化四评价方式和阶段的变化原标准绿色建筑的评价分为设计评价和运行评价,设计评价应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行,运行评价应在建筑通过竣工验收并投入使用一年后进行。

新标准3.1.2:绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行,在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评价。

影响这一变化能有效约束绿色建筑技术落地,对模拟计算的结果准确性要求更高,对施工图设计审查的影响相对较小,但对评价标识证书影响很大。

变化五星级划分的变化——新增“基础级”原标准分为三个星级等级,分别为一星级、二星级、三星级。

新标准分为四个等级:基础级、一星级、二星级、三星级,满足所有控制项的要求即为基本级,控制项与全文强制性规范有效衔接,将作为全面执行绿色建筑标准的主要依据,与国际主要绿色建筑评价标准接轨。

建设科技CONSTRUCTION SCIENCE AND TECHNOLOGY行业资讯2019NO.10国家标准《绿色校园评价标准》10月1日实施近日,住房和城乡建设部发布《绿色校园评价标准》,编号为GB/T51356-2019,《绿色校园评价标准》将于2019年10月1日起实施。

《绿色校园评价标准》(以下简称“《标准》”)将作为我国开展绿色校园评价工作的技术依据,适用于新建、改建、扩建以及既有中小学校、职业学校和高等学校绿色校园的评价工作。

随着城市化进程加速发展及住区人口增加,导致作为配套的公共服务设施的校园产生新的刚性需求。

目前校园数量多、人口稠密、校园建筑设施量大面广,能源消耗大,管理水平低,严重制约着低碳校园工作深入持久地开展。

2014年4月180,由中国城市科学研究会担任主编单位,中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会绿色校园学组会同同济大学、中国建筑科学研究院、清华大学、北京大学、山东建筑大学、沈阳建筑大学、苏州大学、江南大学、华南理工大学、西安建筑科技大学、南京工业大学、浙江大学、重庆大学、华中科技大学、华东师范大学、香港绿色建筑委员会、华东师大二附中、上海世界外国语学校、清华附中朝阳学校、中国建筑西南设计研究院等20家单位,中国绿色校园学组组长、同济大学副校长吴志强教授担任主编,中国建筑科学研究院王清勤副院长担任副主编,开展国家标准《绿色校园评价标准》(以下简称《标准》)编制工作。

《标准》编制组于2014-2016年间在不同的城市的中小学、职业学校、高等学校展开不同区域气候的绿色校园建设的调查及研究。

针对校园整体评价特征、地域性气候特征、校园能源与资源消耗特征、室内外环境质量控制、运行与管理特征、水资源利用、碳排放和绿色教育、区域性创新与特色提升等几大方面,进行着重研究后形成的相关具有可操作性的条文及评价方式进行多次修改。

《标准》作为国家系列绿色建筑标准体系中校园评价标准,认真总结我国不同地区绿色校园的实践案例和建设经验,并结合中国学校校园的空间和行为特点汲取了国外先进的绿色校园评价标准和经验,从绿色校园的维度出发,针对学校的不同类型分别设定评价内容及指标,具有较强的针对性,符合校园重在“园”而非“单体建筑”的特点,标准整体体系体例上合理,体现了中国校园的特征及要点,便于进一步绿色校园的实施和管理。

绿色建筑评价技术细则二0一五年七月前言国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 (以下简称《标准》)已由住房城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布,自2015 年1 月1 日起实施。

为了适应当前绿色建筑快速发展的需要,更好地指导绿色建筑评价工作,在该标准修订过程中,住房城乡建设部委托中国建筑科学研究院牵头,联合《标准》修订组专家和国家科技支撑计划相关课题的承担单位,同时启动了原《绿色建筑评价技术细则》(以下简称《技术细则》)的修订工作,并于2015 年2 月通过了专家审查。

《技术细则》依据新《标准》进行修订编制,并与其配合使用,为绿色建筑评价工作提供更为具体的技术指导。

《技术细则》章节编排也与《标准》基本对应。

《技术细则》第1 3 章,对我国绿色建筑评价工作的基本原则、有关术语、评价对象、评价阶段、评价指标、评价方法以及评价文件要求等作了阐释;第4 ~11 章,对《标准》评价技术条文逐条给出【条文说明扩展】和【具体评价方式1【条文说明扩展】主要是对标准正文技术内容的细化以及相关标准规范的规定,原则上不重复《标准》条文说明内容。

E具体评价方式】主要是对评价工作要求的细化,包括适用的评价阶段,条文说明中所列各点评价方式的具体操作形式及相应的材料文件名称、内容和格式要求等,是对定性条文判定或评分原则、对定量条文计算方法或工具的补充说明,明确评价时的审查要点和注意事项等;附录给出了评价中方便查阅参考的《标准》评价指标体系及分值总览、围护结构热工性能指标、空调系统冷源机组能效指标等。

《技术细则》的编制工作还得到了国家科技支撑计划课题“绿色建筑标准体系与不同气候区不同类型建筑重点标准规范研究”、“绿色建筑评价指标体系与综合评价方法研究”课题组专家的大力支持。

各地在《技术细则》的使用过程中,应及时总结经验,将意见建议反馈给我部建筑节能与科技司()或中国建筑科学研究院标准规范处(士也址:北京市北三环东路30 号;邮编:100013;E-mail:),以便修订完善。

王清勤:全面的“健康建筑”解读来源:筑蜂服务王清勤中国建筑科学研究院副院长教授级高工,博士,博士生导师▲担任住房城乡建设部防灾研究中心主任,建筑安全与环境国家重点实验室主任,国家建筑工程技术研究中心主任,中国建筑节能协会副会长,中国城科会绿色建筑委员会副主任,中国建筑学会建筑物理分会常务副理事长,中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会主任委员,健康建筑产业技术创新战略联盟理事长等。

▲“主持和承担了“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”国家科技支撑计划、建设部重点科研项目。

▲主持和参加制订《节能建筑评价标准》、《健康建筑评价标准》等二十余项标准,多个项目标准填补了行业的空白。

健康建筑长什么样?国内外,健康建筑的相关标准有哪些?《健康建筑评价标准》有哪些亮点?健康建筑的评价工作、案例及平台是什么?我们距离健康建筑还有多远……一起从联盟理事长王清勤的解读中寻找答案什么是健康建筑?2017年1月正式实施的《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016 给了我们明确的定义健康建筑Healthy Building:在满足建筑功能的基础上,为建筑使用者提供更加健康的环境、设施和服务,促进建筑使用者身心健康、实现健康性能提升的建筑。

一、健康建筑发展背景环境污染问题突出:近年,我国空气污染严重,雾霾天气频发。

室外空气质量不佳时,自然通风、围护结构渗透会导致室内空气品质下降,继而引发人体恶心、头痛、哮喘、呼吸道刺激和过敏。

同时,水源污染、土壤污染、食品安全等问题也时有发生。

社会问题突出:食品安全问题、慢性病问题、老龄化问题等。

健康中国建设需求:推进健康中国建设,是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础,是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略。

住建部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》提出:坚持以人为本, 满足人民群众对建筑健康性不断提高的要求。