杜甫《咏怀古迹》其三公开课

- 格式:ppt

- 大小:4.09 MB

- 文档页数:32

![人教语文必修3《5咏怀古迹(其三)》[史老师]『市一等奖』优质课](https://uimg.taocdn.com/6ea10aa60722192e4436f63d.webp)

咏怀古迹(其三)【教学目标】1. 品读诗句,感悟诗歌内容与手法。

2. 了解昭君和杜甫的相似命运,体会诗人深层的情感。

3.通过合作探究练习,理解并掌握鉴赏“咏史怀古诗”的一般方法。

【教学重难点】1.了解昭君和杜甫的相似命运,体会诗人深层的情感。

2.通过合作探究练习,理解并掌握鉴赏“咏史怀古诗”的一般方法。

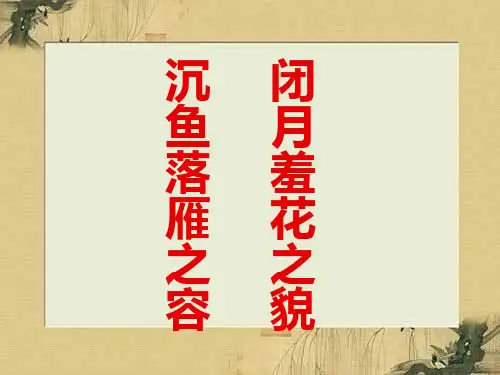

【教学过程】一、情景导入汉元帝年间,巴山楚水一个有着“闭月羞花之貌,沉鱼落雁之容”的女子,背负着民族的希望,义无反顾地走进了朔风劲草的茫茫大漠,最终化为青冢里的一缕魂魄,默默地守望着她的故园。

她就是王昭君!唐朝大历年间,怀才不遇、漂泊西南、历尽沧桑的杜甫,来到了昭君的家乡——湖北秭归,在绵延起伏、势若奔驰的山林间,遥想八百年前的美人,诗人会生发怎样的感怀呢?今天,让我们走进杜甫的《咏怀古迹(其三)》,去寻找答案吧!展示学习目标二、整体感知《咏怀古迹》是一组七律诗,共五首,每首各抒一人一事,分别为庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮。

本首写的是王昭君,那么,诗人写了什么?为什么要写这些?又是如何写的呢?首先我们来诵读这首诗歌诵读指导:注意把握诗歌的节奏与情感,情感沉郁怨愤,所以语气要舒缓。

教师范读,学生齐读。

读后点拨读音和重点词意。

请学生用诗意的语言复述诗歌内容:千山万壑逶迤不断一直延伸到荆门,生长王昭君的山村还存在。

他离开了汉宫廷,远嫁到了北方的沙漠,如今只留下一座坟墓沉寂在黄昏中。

当初汉元帝在画图中曾经见过王昭君的容貌,如今只有王昭君的魂魄仍在月夜归来,千百年来流传的她做的胡音琵琶曲,分明是在诉说她满腔的怨恨。

这首诗歌首联点出王昭君出生地,颔联叙述其一生的不幸遭遇,颈联揭示造成其悲剧命运的原因,尾联表达出蕴含其内心的感情。

开篇不写昭君,却描绘了一幅雄奇壮丽图画:群山起伏,连绵不绝;万壑争流,奔腾不息,直赴荆门山。

既有飞动之势,又有变幻之姿。

借高山大川的雄伟气象来烘托昭君奇伟形象,正所谓地灵人杰,钟灵毓秀,好山好水好姑娘。