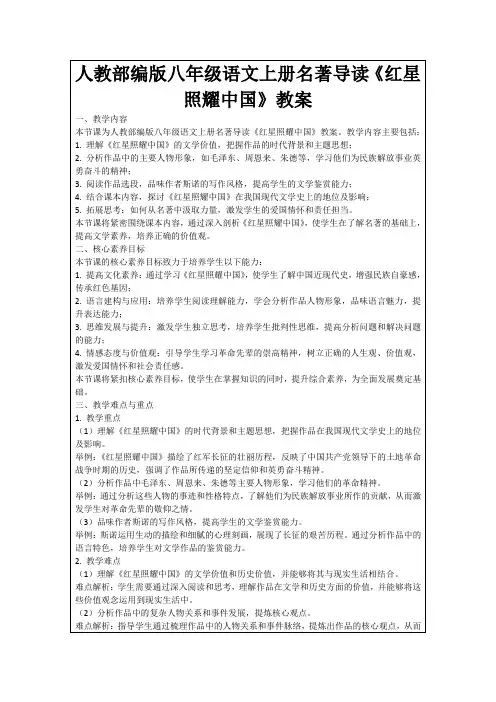

初中人教版八年级上册语文名著阅读《红星照耀中国》教案

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:6

八年级红星照耀中国教案《八年级红星照耀中国教案》一、教学目标1、引导学生了解《红星照耀中国》的主要内容和作者埃德加·斯诺的相关信息。

2、培养学生阅读纪实作品的能力,掌握阅读纪实作品的方法。

3、感受中国共产党人在革命岁月中的坚定信念和英勇斗争精神,激发学生的爱国情感和社会责任感。

二、教学重难点1、教学重点(1)理解作品中所反映的中国共产党领导下的革命斗争和红军战士的英勇事迹。

(2)掌握阅读纪实作品的方法,如如何获取真实信息、如何理解作者的观点等。

2、教学难点(1)分析作品中人物形象的特点和精神品质。

(2)理解作品所蕴含的历史意义和现实价值。

三、教学方法讲授法、讨论法、阅读指导法、多媒体辅助教学法四、教学过程(一)导入新课播放一段有关红军长征的视频片段,然后提问学生:“你们知道这段历史是如何被记录下来的吗?今天我们就来走进一部经典的纪实作品——《红星照耀中国》。

”(二)作者及作品背景介绍1、简要介绍作者埃德加·斯诺的生平经历和他前往中国采访的背景。

2、说明作品创作的时代背景,以及作品在当时和后世所产生的重要影响。

(三)阅读方法指导1、介绍阅读纪实作品的基本方法,如关注事实、辨别真伪、理解作者的立场和观点等。

2、提醒学生在阅读过程中要做好读书笔记,记录重要的人物、事件和自己的感悟。

(四)作品内容梳理1、让学生分组阅读《红星照耀中国》的部分章节,然后每组推选一名代表进行概括讲述。

2、教师对学生的讲述进行补充和总结,梳理出作品的主要内容和线索。

(五)人物形象分析1、选取书中几个具有代表性的人物,如毛泽东、周恩来、朱德等,让学生结合书中的描写分析他们的形象特点和精神品质。

2、组织学生进行小组讨论,交流自己对这些人物的理解和感受。

(六)主题探讨1、引导学生思考作品的主题,即中国共产党领导下的革命斗争的正义性和必然性。

2、让学生结合作品内容和自己的认识,谈谈对主题的理解。

(七)历史意义与现实价值1、分析作品所反映的历史事件和人物对中国革命进程的重要意义。

部编人教版八年级上册语文《名著导读《红星照耀中国》》教学设计一. 教材分析《红星照耀中国》是美国记者埃德加·斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。

作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国共产和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

毛泽东、周恩来和朱德是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

二. 学情分析八年级的学生通过之前的学习,已经掌握了一定的阅读理解能力,能够理解课文中的关键词语和句子。

但对于《红星照耀中国》这部作品,可能存在时代背景和专业知识方面的欠缺。

因此,在教学过程中,需要帮助学生了解作品的时代背景,引导学生关注人物形象和事件发展,提高学生的阅读理解能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解《红星照耀中国》的时代背景,掌握作品中的关键词语和句子,理解作品的主要内容。

2.过程与方法:通过阅读、讨论、写作等方法,提高学生的阅读理解能力,培养学生的批判性思维。

3.情感态度与价值观:感受先烈的英勇事迹,传承伟大的精神,坚定信念,努力奋斗。

四. 教学重难点1.重点:了解《红星照耀中国》的时代背景,掌握作品中的关键词语和句子,理解作品的主要内容。

2.难点:深入分析作品的人物形象和事件发展,提高学生的阅读理解能力,培养学生的批判性思维。

五. 教学方法1.讲授法:讲解《红星照耀中国》的时代背景、人物形象和事件发展。

2.讨论法:分组讨论,引导学生关注作品中的关键词语和句子,提高学生的阅读理解能力。

3.写作法:布置课后作业,让学生结合自己的生活实际,谈谈对精神的理解和体会。

六. 教学准备1.教师准备:熟练掌握《红星照耀中国》的内容,了解作品的时代背景,准备相关的教学素材。

2.学生准备:预习《红星照耀中国》,了解作品的时代背景,查阅相关资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍《红星照耀中国》的时代背景,激发学生的学习兴趣。

《红星照耀中国》纪实作品的阅读【教学目标】1.浏览目录,追寻作品的真实与时代意义,激发学生阅读整本书的兴趣;2.选读书中报道人物的任意章节,用人物纪实方式,发现伟人的伟大与平凡。

3.把握作者对“事实”的感受和印象,体会作者的立场、观点和态度。

【教学重难点】选读书中报道人物的任意章节,用人物纪实方式,发现伟人的伟大与平凡。

【教学方法】范例法,点拨法,猜读法,速读法,批注法【教学过程】一、导入导语:有一本书,它是一部准确新闻的著作;有一本书,它是一部真实历史的著作;有一本书,它是一部生动文学的作品。

作者:埃德加·斯诺来自于美国的小康之家,新闻记者。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,成为第一个采访红区的西方记者。

二、读目录,了解主要内容及写作顺序活动一:梳理阅读用看新闻的眼光阅读,追寻作品的真实与时代意义。

阅读提示:浏览目录——回顾作品——编写消息(一)教师示例:第1篇探寻红色中国记者:埃德加·斯诺1936年6月报道:中国共产党人究竟是怎样的人呢?中国红军真的是“土匪”吗?中国的苏维埃是怎样的?中国共产党倡议建立“民族统一战线”是什么意思?......为了探寻红色中国之谜,我踏上了去西安的慢车。

在西安,我发现“剿共”副总司令张学良与“匪军”令人惊诧地结成了联盟。

在东北军和神秘人王牧师的帮助下,我踏上了去红都探险的路。

方法总结:纪实作品,用事实说话。

如何阅读呢?1.利用序言、目录等,快速获得对作品的整体印象。

2.边读边记,做好摘抄,归纳梳理作中“事实”的线索脉络、前因后果、发展变化。

3.把握作者对“事实”的感受和印象,体会作者的立场、观点和态度。

4.汲取营养同时,善于参考相关资料联系、比较、分析。

(二)学生阅读活动:仿示范,用方法。

阅读《造反者》选段49页—53页(或40—44页):1.圈画梳理周恩来的这段经历。

2.除了让你了解了关于周恩来的事实之外,你读到作者的对人物的态度了么?活动二:认识人物用人物纪实方式,发现伟人的伟大与平凡。

⼋年级语⽂上册第三单元名著导读红星照耀中国纪实作品的阅读教案⼈教版名著导读《红星照耀中国》纪实作品的阅读【教学⽬标】1.读法指导,把握纪实作品的特点和阅读⽅法。

2.制订阅读任务和⽬标。

3.梳理历史事件,初步了解作品所写事实及⼈物形象。

4.活动展⽰,撰写读书报告。

【教学课时】2课时第1课时【课时⽬标】1.读法指导,把握纪实作品的特点和阅读⽅法。

2.初步了解书中历史事件和⼈物形象。

3.规划制订阅读任务和⽬标。

【教学过程】⼀、导⼊新课有这样⼀个外国⼈,他冲破国民党严密的封锁线,经过4个⽉的实地考察,写了14本密密⿇⿇的笔记本,拍了30卷胶卷,第⼀个向世界报道红军长征的消息;有这样⼀本书,使中国万千青年⾛上⾰命之路,使加拿⼤的⽩求恩医⽣毅然奔赴抗⽇前线。

这个外国⼈就是埃德加·斯诺,这本书便是《红星照耀中国》。

今天,我们就⼀起⾛进《红星照耀中国》,去了解这部作品为什么获得如此⾼的评价,去探寻阅读纪实作品的⽅法。

【设计意图】通过对《红星照耀中国》的影响的简单介绍,激发学⽣阅读探究的兴趣,有助于学⽣快速进⼊学习和阅读状态。

⼆、了解作者,⾛进作品1.解题1927年8⽉1⽇南昌起义,中国⼯农⾰命军成⽴(翌年改名中国⼯农红军),其红⾊军旗上印有⼀枚嵌有镰⼑和锤⼦的⽩⾊五⾓星,红军的帽⼦上带有⼀枚红⾊的五⾓星。

之后,红星由红军扩展,逐渐成为中国共产党的象征。

书名“红星照耀中国”中,“红星”代指中国共产党,也可以指共产主义。

“红星照耀中国”即共产主义之光照耀中国,强调中国共产党给中国带来了光明。

1937年10⽉,英国出版斯诺的英⽂初版《红星照耀中国》(RED STAR OVER CHINA),1938年2⽉,由胡愈之策划,林淡秋、梅益等12⼈集体承译,以复社名义出版的RED STAR OVER CHINA第⼀个中⽂译本在上海问世。

当时为了在国民党统治区出版⽅便,译本曾易名为《西⾏漫记》。

2.了解作者资料助读1:作者简介课件出⽰:埃德加·斯诺(1905—1972),美国著名记者。

红星照耀中国初中课文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解《红星照耀中国》的作者、背景及作品特点。

(2)掌握课文中的关键词语、句子和段落。

(3)提高阅读理解能力,能够概括文章大意。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会分析文章结构,把握作者的写作思路。

(3)培养学生的批判性思维和创造性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受红军长征的艰苦卓绝,领略革命先烈的英勇顽强。

(2)认识红色中国的重要历史地位,培养学生的爱国主义情怀。

(3)学会珍惜来之不易的幸福生活,激发学生为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗的信念。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)理解课文内容,把握文章主旨。

(2)掌握关键词语、句子和段落。

(3)分析文章结构,领略作者的写作技巧。

2. 教学难点:(1)理解红军长征的艰苦卓绝和革命先烈的英勇顽强。

(2)深入剖析红色中国的重要历史地位。

三、教学过程1. 导入新课(1)简介《红星照耀中国》的作者、背景及作品特点。

(2)激发学生兴趣,引导学生进入学习状态。

2. 自主学习(1)让学生自主阅读课文,了解文章大意。

(2)要求学生做好笔记,标注关键词语、句子和段落。

3. 合作探讨(1)分组讨论,分析课文结构,把握作者的写作思路。

(2)分享学习心得,交流对课文内容的理解和感悟。

4. 课堂讲解(1)讲解课文关键词语、句子和段落。

(2)剖析红军长征的艰苦卓绝和革命先烈的英勇顽强。

(3)深入阐述红色中国的重要历史地位。

5. 情感教育(1)引导学生感受红军长征的艰苦卓绝,领略革命先烈的英勇顽强。

(2)激发学生的爱国主义情怀,培养学生的社会责任感和使命感。

6. 课堂小结总结本节课的学习内容,强调重点知识点。

7. 作业布置(1)要求学生熟读课文,巩固知识点。

(2)布置课后练习,提高学生的阅读理解能力。

四、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高教学效果。

红星照耀中国教案第一篇:红星照耀中国教案《红星照耀中国》阅读指导课教案【教学目标】1.浏览目录,了解作品的写作顺序和主要内容,激发学生阅读整本书的兴趣;2.选读书中报道人物的任意章节,了解人物故事,初步感受红军的精神。

【教学重难点】选读人物故事,感受红军精神。

【教学方法】速读法,精读法,选读法【教学过程】一、了解书名的意思1927年8月1日南昌起义,中国工农革命军成立(翌年改名中国工农红军),其红色军旗上印有一枚嵌有镰刀锤子的白色五角星,红军的帽子带有一枚红色的五角星。

之后,红星由红军扩展,逐渐成为共产党的象征。

二、读目录,了解写作顺序浏览目录学生浏览目录,说一说,这本书的写作顺序是怎么样的?再度目录主要写了哪几方面的内容?三、了解作者以及写作背景埃德加·斯诺(1905年7月-1972年2月15日),终年67岁,美国记者,因其在中国革命期间的著作而闻名。

他被认为是第一个参访中共领导人毛泽东的西方记者斯诺是美国多家报纸的驻华记者,也曾担任燕京大学新闻系讲师,他对中国充满了热爱,多年居住中国,是中国人民的老朋友。

病重期间,斯诺留下遗嘱:“我爱中国,我愿在死后把我的一部分留在那里,就像我活着时那样……。

”遵照斯诺的遗嘱,经中国政府同意,1973年10月19日,斯诺一部分骨灰的安葬仪式在北京大学未名湖畔举行。

碑前放着毛主席送的花圈,缎带上写着:“献给埃德加·斯诺先生”,宋庆龄、朱德、周恩来也送了花圈,党和国家领导人周恩来、李富春、郭沫若、邓颖超、廖承志、康克清以及北大师生代表参加了安葬仪式。

作者于1936年6月至10月对中国西北革命根据地进行了实地考察,根据考察所掌握的第一手材料完成了《西行漫记》的写作。

斯诺作为一个西方新闻记者,对中国共产党和中国革命作了客观评价,并向全世界作了公正报道。

斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。

此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活,地方政治改革,民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。

时间11、了解《红星照耀中国》的伟大意义2、掌握阅读纪实作品的方法课前阅读:教材P64-—68内容一、师生齐诵毛泽东《七律长征》,欣赏歌曲《红军不怕远征难》红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

二、初步了解《红星照耀中国》的历史价值生齐读教材阅读提示内容三、埃德加斯诺简介埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905—1972),美国著名记者。

他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者.1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

新中国成立后,曾三次来华访问,并与毛泽东主席见面。

1972年2月15日因病在瑞士日内瓦逝世。

遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在中国,地点在北京大学未名湖畔。

四、思考、回答1、简介《红星照耀中国》的创作背景2、《红星照耀中国》的问世有何意义?五、阅读《长征》(王树增)1、长征简介2、红军长征的伟大历史意义3、长征精神的内涵包括哪些内容?4、当代青少年如何传承长征精神?六、纪实作品的阅读方法1、利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

2、边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索。

3、把握作品中的“事实”后,还要读明白作者想要用事实说什么“话"。

4、注意从书中获得启迪,用来指导自己的学习生活.。

初中名著阅读版教案年级:八年级学科:语文课时:2课时教学目标:1. 让学生了解《红星照耀中国》的作者、背景及作品特点,激发学生的阅读兴趣。

2. 通过阅读,使学生感受红军长征的艰苦卓绝,培养学生的爱国情怀。

3. 学会欣赏名著中的精彩片段,提高学生的文学素养。

4. 学会运用名著中的精神品质激励自己的生活和学习,提升学生的综合素质。

教学重点:1. 了解《红星照耀中国》的作者、背景及作品特点。

2. 感受红军长征的艰苦卓绝,培养学生的爱国情怀。

3. 欣赏名著中的精彩片段,提高学生的文学素养。

教学难点:1. 深入理解名著中的精神品质。

2. 学会运用名著中的精神品质激励自己的生活和学习。

教学过程:第一课时:一、导入新课1. 教师简要介绍《红星照耀中国》的作者、背景及作品特点。

2. 学生分享自己了解到的关于《红星照耀中国》的相关知识。

二、自主学习1. 学生自主阅读《红星照耀中国》中的精彩片段,感受红军长征的艰苦卓绝。

2. 学生分享自己阅读的心得体会,教师点评并引导深入思考。

三、课堂讨论1. 教师组织学生讨论红军长征的过程及意义。

2. 学生分享自己从名著中汲取的爱国情怀,教师点评并引导运用到实际生活中。

四、总结提升1. 教师总结本节课学生的学习成果,强调名著阅读的重要性。

2. 学生分享自己的学习感悟,并提出今后的阅读计划。

第二课时:一、复习导入1. 教师通过提问方式复习上节课的学习内容。

2. 学生分享自己的阅读收获,教师点评并引导深入思考。

二、课堂讨论1. 教师组织学生讨论名著中的精神品质对自己的启示。

2. 学生分享自己如何运用名著中的精神品质激励自己的生活和学习,教师点评并引导其他学生学习。

三、实例分析1. 教师展示名著中的实例,引导学生分析其中的精神品质。

2. 学生分享自己的实例,教师点评并引导其他学生学习。

四、总结提升1. 教师总结本节课学生的学习成果,强调名著阅读的重要性。

2. 学生分享自己的学习感悟,并提出今后的阅读计划。

语文初中名著阅读讲解教案年级:八年级学科:语文课时:2课时教学目标:1. 了解《红星照耀中国》的作者、背景及主要内容,提高学生的文学素养。

2. 学习名著中的写作手法和人物塑造技巧,提升学生的写作能力。

3. 培养学生对红色文化的热爱,传承革命精神。

教学重点:1. 《红星照耀中国》的主要内容及其艺术特色。

2. 分析名著中的写作手法和人物塑造技巧。

教学难点:1. 理解名著中的历史背景和革命精神。

2. 运用名著中的写作手法和人物塑造技巧进行创作。

教学准备:1. 教师准备《红星照耀中国》的相关资料,包括作者简介、名著介绍、精彩片段等。

2. 学生提前阅读《红星照耀中国》,做好笔记。

教学过程:第一课时:一、导入新课1. 教师简要介绍《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺及其背景。

2. 学生分享阅读过程中的感受和收获。

二、了解内容1. 教师详细介绍《红星照耀中国》的主要内容,包括作者在中国西北革命根据地的采访经历,以及书中描写的人物和事件。

2. 学生结合自己的阅读体会,讨论名著中的精彩片段。

三、分析写作手法和人物塑造技巧1. 教师引导学生分析《红星照耀中国》中的写作手法,如实地记录、生动描绘、夹叙夹议等。

2. 学生举例说明名著中的人物塑造技巧,如通过言行举止、心理活动等表现人物性格。

第二课时:一、深入学习1. 教师组织学生分组讨论,探究《红星照耀中国》中的历史背景和革命精神。

2. 学生汇报讨论成果,分享对红色文化的理解和感悟。

二、创作实践1. 教师布置写作任务:以《红星照耀中国》为素材,创作一篇读后感或人物介绍。

2. 学生现场写作,教师巡回指导。

三、总结反馈1. 教师点评学生的写作成果,给予鼓励和指导。

2. 学生总结本节课的学习收获,分享对红色文化的认识和传承的决心。

教学评价:1. 学生对《红星照耀中国》的主要内容及其艺术特色的掌握程度。

2. 学生对名著中的写作手法和人物塑造技巧的应用能力。

3. 学生对红色文化的理解和对革命精神的传承情况。

初中语文八年级上《红星照耀中国》精品教学设计一. 教材分析《红星照耀中国》是初中语文八年级上册的一篇课文,本课主要通过讲述中国共产领导下的红军长征的艰苦历程,展现了中国人民在中国共产的领导下,为实现民族独立和人民解放而进行的伟大斗争。

本课旨在让学生了解中国的历史,感受红军战士的英勇顽强,培养学生的爱国主义情感。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经学习了中国近代史的相关知识,对中国共产和中国的历史有一定的了解。

但学生对于红军长征的艰苦历程和其中涌现出的英雄人物可能了解不多,因此在教学过程中,需要引导学生深入了解红军长征的历史背景、过程和意义,感受红军战士的英勇顽强和无私奉献精神。

三. 教学目标1.知识与技能:通过学习,了解红军长征的背景、过程和意义,掌握相关的历史知识。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:感受红军长征的艰苦历程,培养学生的爱国主义情感和英雄主义精神。

四. 教学重难点1.教学重点:红军长征的背景、过程和意义。

2.教学难点:理解红军长征中的英雄人物和英勇事迹,感受红军战士的无私奉献精神。

五. 教学方法采用自主学习、合作探讨的教学方法,引导学生深入了解红军长征的历史背景、过程和意义,通过讲述、展示、讨论等方式,激发学生的学习兴趣,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

六. 教学准备1.教师准备:深入学习红军长征的历史,了解相关的人物和事件,准备好相关的教学材料和课件。

2.学生准备:预习课文,了解红军长征的背景和过程,查找相关的人物和事件资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过简要介绍红军长征的背景,引导学生进入学习状态,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(15分钟)教师通过课件展示红军长征的路线图和重要事件,让学生直观地了解红军长征的过程。

3.操练(15分钟)学生分小组进行讨论,探讨红军长征中的英雄人物和英勇事迹,分享自己的感受和体会。

《红星照耀中国》教学设计教学目标:1.通过读序言,明确“红星照耀中国”这一历史预言产生的社会背景;2.通过读目录,查找作者采访的人物,探询预言产生的经过;3.通过自由阅读,初步感知作品中的人物特点,激发进一步阅读探究的兴趣;4.通过“问苍茫大地,谁主浮沉”这一主问题的探究,引导学生带着问题有目的、有计划地阅读本书。

重点难点:重点: 通过“问苍茫大地,谁主浮沉”这一主问题的探究,引导学生带着问题有目的、有计划地阅读本书。

难点: 通过自由阅读,初步感知作品中的人物特点,激发进一步阅读探究的兴趣。

教学手段:多媒体讲练结合教学时数:1课时教学活动设计:导入:【屏显】宝安县二十世纪70年代照片同学们,你们认识这个地方吗?【屏显】深圳市照片如果在三十几年前有人告诉你,这是宝安县在三十年后的样子,你信不信?(让学生七嘴八舌说,说信或不信都没关系。

)那生活中真的有人能够准确预言未来吗?今天咱们要读的这本书,就是一个预言。

一个八十年前做出的关于中国未来的大胆预言。

【屏显】问苍茫大地,谁主沉浮——《红星照耀中国》导读一、解题《红星照耀中国》是一部经典的新闻纪实作品。

有谁知道这个书名是什么意思?【屏显】1927年8月1日南昌起义,中国工农革命军成立(翌年改名中国工农红军),其红色军旗上印有一枚嵌有镰刀锤子的白色五角星,红军的帽子带有一枚红色的五角星。

之后,红星由红军扩展,逐渐成为共产党的象征。

红星照耀中国,即共产主义之光照耀中国。

问苍茫大地,谁主沉浮?这个书名给出的答案,在当时无疑是惊世骇俗的预言。

所以第一个中译本发行时,改用《西行漫记》作为掩护。

同学们想不想知道,这本书的作者是什么样的人?他为什么会做出这样一个预言?要解开这个疑问,咱们有一个快捷的办法——先读这部书的序言。

二、问苍茫大地——明确预言产生的社会背景 1.方法指导【屏显】读序言,可以了解内容概要、写作缘由和过程,明确写书的纲领和目的。

下面,我们通过读序言,跟随作者的脚步,踏上八十年前的红色之旅,去追问中国这片苍茫土地的未知命运。

初中人教版八年级上册语文名著阅读《红星照耀中国》教案

——《红星照耀中国》导读教学设计

【教学目标】

1. 浏览目录,了解作品的写作顺序和主要内容,激发学生阅读整本书的兴趣;

2. 选读书中报道人物的任意章节,了解人物故事,初步感受红军的精神。

【教学重难点】选读人物故事,感受红军精神。

【教学方法】范例法,点拨法,猜读法,速读法,批注法

【教学过程】

一、背景导入

二、读目录,了解主要内容及写作顺序

(一)猜读题目

(二)浏览目录

学生浏览目录,说一说,这本书的写作顺序是怎么样的?主要写了哪几方面的内容?

三、选读,了解人物故事,感受红军精神

(一)选读。

学生选取书中报道人物的任意章节,速读,摘记人物的主要经历及作者的评论,标注最让人感动的故事或细节,写下自己的阅读感受。

(二)师生交流,教师点拨

四、布置作业

阅读全书,继续解密。

【板书设计】

红星照耀中国

埃德加·斯诺【美国】

附1:《红星照耀中国》导读整体规划

计划用4周的时间完成整本书的阅读,每周安排一节阅读课。

其中1-2节是导读课,第3节是读书汇报课,第4节是读后感写作指导课。

具体如下:

第一课时,阅读目录,了解作品的主要内容及写作思路,激发学

生阅读整本书的兴趣;选读报道人物事迹的任意章节,了解人物的故事,初步感受红军的精神,学习“读故事,知人物,解谜团”的方法。

课后作业:

阅读全书,继续解谜。

建议,边读边思考以下问题:

①者先后报道了哪些红军将领、战士的事迹?请你划出这些人物

的主要经历及作者的评价,标注最让你感动的故事或细节,批

注自己的阅读感受。

②苏维埃的政治、经济、工业、教育、文化、生活是怎样的?

③共产党认为中国人民的根本问题是什么?党的基本政策、战略是怎样的?

④随着采访的深入,作者的情感发生了怎样的变化?为什么?

第二课时,《长征》专题导读。

结合原著,划出红军的长征路线图,依次写下红军牺牲的人数、主要故事,了解红军长征的起因、经过、结果;探讨长征胜利的根本原因、意义,理解长征精神的内涵,学习“读长征,探原因,悟精神”的方法;并在此基础上,结合时代背景,理解整本书的主题思想:共产党及其领导的红军,宛如一颗颗光华璀璨、熠熠闪亮的“红星”,照耀在中国的土地上,给中国,给亿万人民以新的希望。

课后作业(任选其一):

1.搜集、阅读其他关于红军长征的故事、书籍等资料。

2.阅读《长征:前所未闻的故事》(作者:哈里森•索尔兹伯里【美】);

3.阅读《中国共产党人的第一个长征报告》(作者:陈云)。

第三课时,举行读书汇报会。

学生选择其中一个主题,作主题发言:

1.我最喜欢(敬佩)的红军。

将领或战士皆可,要求结合原著,说清楚人物的主要经历、主要性格或品质,并说清楚这个人物带给你的启示、感受;

2.我心中的长征。

可以从宏观的视角解读,也可以从微观的视角观察;可以用理性的方式分析我对长征的认识,可以用感性的方式抒发我对长征的情感……

3.我所了解的苏维埃。

要求结合原著,说清楚苏区的创建、政治、经济、教育、文化、外交、生活等,可以综合各方面说,也可以只讲其中一方面。

4.难忘的西北之旅。

要求以斯诺的口吻,讲述在红色苏区采访的主要经历、感受,要有具体的、最难忘的人、事或场景。

5、魅力四射的报告文学——以《红星照耀中国》为例。

可以从人物刻画、环境描写、多角度叙事手法、叙议结合等角度出发。

课前各小组交流,组员依次发言;选出各组代表上台发言,教师点拨,总结。

第四课时,读后感写作指导。

首先指导学生选择自己感受最深的、最有话可说的一个点,可以是红军中的一个人,一个故事,或者战争与生活的一个场景,或者共产党的战略、战术,作为读后感的切入口;接着确定读后感的中心,画出思维导图或者写作提纲;然后当堂写出。