郑国渠简介

- 格式:ppt

- 大小:754.00 KB

- 文档页数:36

中国古代科技史上的丰碑——郑国渠作者:梁安和来源:《历史教学》2000年第10期郑国渠是战国末期秦国开凿的一条灌溉渠道,其建造时间之长,规模之大,耗费人力、物力之多,工程设计技术之先进,经济社会效益之高,在我国古代农业史和水利史上都堪称丰碑。

一、郑国渠开凿缘起战国末期,曾被视为西戎夷狄之邦的秦国,经过商鞅变法,迅速强大起来,其经济、军事实力远远超过了其他邻国,它凭借关中这块地盘,很快将汉中和巴蜀地区吞并。

其后,又连续对“三晋”等国用兵,夺取了上郡、太原、上党,势力扩展到黄河以东。

不久,秦国又东进中原,取得了周王室旧地,占领了荥阳。

此时,东方诸国危如累卵,成为秦国“心腹之病”①的韩国,更是首当其冲,面临灭顶之灾。

韩国为了苟延残喘,便设“疲秦”之计,选派技术高超的水工郑国来到秦国,要求帮助秦国开凿一条益国利民的水渠,其目的是,“令凿泾水”,“毋令东伐”②,即利用这个水利工程,消耗秦国的人力、物力和财力,来阻止秦国东伐。

但结果却事与愿违,郑国渠的修凿,不仅没有达到“疲秦”的目的,反而进一步增加了秦国的综合国力。

不久,韩国首先被秦国灭亡。

郑国奉命来到秦国,看到秦国变法后的各种气象,便一改初衷,决心为秦国修一条真正益国利民的水利灌溉工程。

他“引泾入洛”的建议,得到秦国的重视并被采纳,让郑国主持修建这一水利工程。

就在工程顺利进展,即将“水到渠成”的关键时刻,郑国间谍身份暴露,被传到咸阳。

秦始皇召见郑国,郑国坦然承认,对始皇说:“当初韩王派我到贵国,的确有不可告人的目的。

但是,我到贵国后,看到各种事业兴旺发达,作为一个正直的人,我愿意为秦国的农业水利事业贡献一切。

杀掉我没有什么,可惜的是,这项水利工程就半途而废了!但是,水渠修成后,贵国得到的是长久的利益,而韩国只能再苟延残喘几年而已!”③秦始皇听了郑国的话,觉得很有道理,仍然让郑国主持完成了这一水利工程。

正是秦始皇利用了水利专家郑国,才有了郑国渠这一赐惠关中几千年的浩大的水利工程。

陕西景区郑国渠简介

哎呀,这个名字听着真有意思!我昨天和爸爸妈妈去陕西玩儿啦,他们带我去看了郑国渠。

听导游叔叔说,郑国渠是个特别厉害的地方,还是秦国时候修的水渠呢!它是一个大大的“水管”,把水从很远的地方哗啦啦地送到田地里,庄稼都喝饱水,长得可精神啦!

我一开始还不信,心想,这条水渠能有啥厉害的。

后来叔叔给我们看了一块大石碑,上面写着郑国渠的历史。

哇,原来它是郑国这个聪明的工匠修的!妈妈说,那时候修东西全靠手挖呢,我眨巴眨巴眼睛,心里想着:“这得多累呀!”可是秦国的人特别聪明,修好了郑国渠,田地里的粮食越来越多,国家越来越强大!

我站在渠边,听着水哗哗流,仿佛能听到几千年前那些人在渠边说话的声音。

“小心点儿,别摔啦!”“嘿嘿,我挖好了这一块!”想着想着,我就笑了。

陕西真好玩儿,下次我还要去别的景区看看!

—— 1 —1 —。

泾阳郑国渠简介

泾阳郑国渠简介:

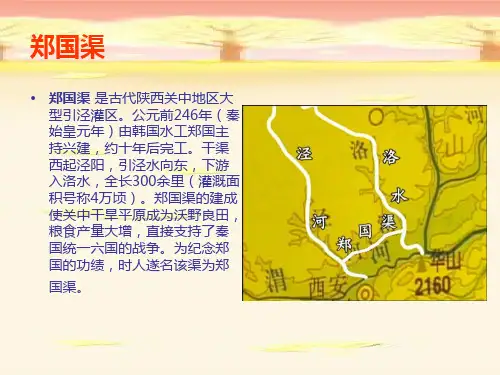

郑国渠位于陕西省泾阳县西北25公里的泾河北岸,它西引泾水东注洛水,长达300余里。

郑国渠在战国末年由秦国穿凿。

公元前246年(秦王政元年)由韩国水工郑国主持兴建,约十年后完工。

郑国渠是古代最大的一条灌溉渠道,它的开凿使得关中平原成为沃野,大大促进了关中平原农业的发展。

郑国渠在后世一直发挥着作用,在汉代,郑国渠以下有民歌曰:“田于何所?池杨、谷口。

郑国在前,白渠起后。

举錞于手,连接到幼君之仇。

郑国、白渠之歌,有闻于吾。

”。

郑国渠的名词解释郑国渠,又称大运河,是中国古代最大的人工运河之一。

它的修建可追溯至春秋战国时期,但最为著名的建设者是宋代大文豪苏东坡。

郑国渠起于今天的河南省洛阳市,终于今天的山东省济南市,全长约600公里,横跨两千多年的历史,被誉为中国水利工程的奇迹。

郑国渠的名字来源于春秋时期的郑国。

据史书记载,郑国渠最早是郑国公家族为了防洪灌溉而建造的,以满足当时农业生产的需要。

随着时间的推移,郑国渠逐渐发展成为长达数百里的大型运河,充当着物资流通和人员交通的重要通道。

郑国渠的修建不仅是一项伟大的工程,也是中国古代人民智慧和勤劳的结晶。

历经千年的改造和完善,渠道穿越山峦、抵达平原,沟通了中原和东南沿海地区,成为北方和南方之间的重要联系纽带。

郑国渠的建设对于古代中国的经济和文化交流有着深远的影响。

首先,它促进了北方和南方之间的贸易活动,为各地的商品流通提供了便利。

这对于古代社会的经济发展起到了重要的推动作用,也为文化交流和民族融合提供了土壤。

其次,郑国渠也是古代水利工程的典范,体现了古人对于环境治理和资源合理利用的智慧。

郑国渠以其精确的测量和巧妙的设计,成功地解决了河道纵贯山脉、穿越平原的难题。

通过梯级水闸的设置,有效地控制了水流量,实现了灌溉和防洪的双重效果。

另外,郑国渠还与中国古代的文化和历史紧密相连。

在整个运河沿线,人们可以看到许多古老的村庄和城市,这些地方承载着丰富的历史记忆和文化遗产。

沿着郑国渠,我们可以追溯到古代文明的起源,感受到历史的厚重和深远。

如今的郑国渠已成为中国重要的旅游景点之一。

无数游客来此一睹郑国渠的风采,感受古人智慧的独特魅力。

游人们可以沿着运河畔的古老小道漫步,领略到传统水乡的风情。

而且,在郑国渠沿线,还有许多古镇和历史遗迹,如拥有千年历史的杨家墩古镇和苏东坡修渠处的纪念碑等等,都是游客们必不可少的一站。

郑国渠的历史地位和文化价值不可忽视。

它是中国古文明传承的重要见证,也是中国水利工程的杰作。

泾阳景区郑国渠简介泾阳有个超棒的景区,叫郑国渠,那可真是个宝藏地方呢。

一到郑国渠景区,就像闯进了一个大自然的大乐园。

那里的山啊,可高可雄伟了,一座连着一座,就像一群巨人在那站着。

山上全是郁郁葱葱的树,远远看去就像给山披上了一件超级大的绿披风。

沿着小路走啊走,就能听到潺潺的流水声。

那水可清澈啦,清得能看到水底的小石头和小鱼。

水在石头间穿梭,就像一群调皮的孩子在玩捉迷藏,一会儿躲在这块石头后面,一会儿又从那块石头旁边冒出来。

有时候水还会形成小小的瀑布,虽然没有那种超级壮观的大瀑布那么震撼,但也别有一番风味,就像一条白色的丝带从山上飘落下来。

郑国渠的空气也是特别的新鲜,深吸一口,就感觉像是吃了一口清凉的薄荷糖,直沁心脾。

而且啊,在景区里还能看到各种各样的小动物。

小松鼠在树上跳来跳去,小眼睛滴溜溜地转,好像在找什么宝贝。

鸟儿在枝头叽叽喳喳地唱歌,那歌声可好听了,就像是在开一场盛大的音乐会。

这里还有好多好玩的地方呢。

有些地方的石头奇形怪状的,你可以发挥自己的想象力,把它们想象成各种东西。

像这块石头像个大乌龟在慢慢爬,那块石头又像个大蘑菇。

走在景区里,感觉自己就像是在一个天然的大迷宫里探险,每走一步都充满了惊喜。

要是夏天来郑国渠就更爽了,那凉凉的风一吹,把身上的燥热全都吹走了。

找个阴凉的地方坐下来,看着眼前的美景,听着大自然的声音,简直是一种享受。

感觉自己所有的烦恼都被这山水给带走了,整个人都变得轻松起来。

郑国渠不仅仅是一个景区,更像是一个可以让人放松心情、回归自然的小天地。

在这里,你可以忘掉工作的压力、学习的烦恼,就尽情地享受大自然带给你的快乐就好啦。

它就像一个有魔法的地方,只要你来一次,就肯定会爱上它的。

悬梁刺股的故事内容简介“悬梁刺股”是中国历史上一段传奇的故事,这个故事出现在西汉时期,讲述的是一个名叫郑国渠的人,因为求学心切,不惜以身体作为筹码,最终获得了自己一生追求的成就。

郑国渠出生在一个普普通通的家庭,但他自小就有很强的学习欲望和好奇心。

一天,他听说了“井蛙不可以语于海者为蛄”的故事,感到非常困惑。

他想要知道什么是海,那么他就必须到达海边,于是他离家出走。

逃离家园后,郑国渠遭受了许多艰苦的生活和学习,他不惧困难的去学习,只是为了得到自己理想中的东西,而且并不是为了得到别人的赞美,不为物质,只为了精神的提升。

他历经艰辛,在一位名叫王通的老师庇佑下,终于考上鲁国的贡生。

然而,这个获得了学有所成的贡生,仍然并未庆祝,他清楚自己的目的从来就不是为了通过考试而是通过拥有知识成为一个自由开阔的思维者。

因为他坚信“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,就算考取诗书之名,仍然是草子间的一粒沙子,唯有通过学问让自己升华才会让他真正获得优越的生活方式。

他决定要再接再厉,成为一个真正有学问的人。

他在自己家门口的房前石上刻着“积毁销金,积德累仁”七个字,提醒自己时刻不要忘记谦虚谨慎之道。

在这之后,他每天都会站在练剑的悬崖前,以悬梁刺股提醒自己不断进取,并且这个新的\"伟大磨砺\"方式,让他获得了人们纷纷叫好的喝彩。

以后我们经常以流行语“悬梁刺股”来形容郑国渠这个前人的励志精神,并且崇拜他为楷模,希望自己也能追求到这样伟大的知识精神。

最终,郑国渠凭借着自己的知识和不屈不挠的进取精神,在儒家学派中站稳了脚跟,成为一个知识渊博的学者。

“悬梁刺股”这个故事于当时引起了轰动,成为了对年轻人的强烈鞭策。

有意思的是,在现代社会,因为各种追求和困难的原因,越来越多的人希望加入这场当年的追逐,向着自己的目标不断努力奋斗,以实现自己的人生价值。

在现代社会,“悬梁刺股”这种励志精神已经被普遍认可,成为不少青年学子时刻挂在嘴边的词汇。

郑国渠遗址博物馆讲解-回复郑国渠遗址博物馆是位于中国河南省的一座博物馆,其主题是郑国渠遗址。

本文将一步一步回答有关该博物馆的各种问题,以便更好地了解这座博物馆的历史、文化和价值。

第一步:介绍郑国渠遗址博物馆郑国渠遗址博物馆位于河南省郑州市,是一座以古代水利工程遗址为依托的博物馆。

这座博物馆于2013年建成,并于同年对外开放。

博物馆的设计灵感来自于周代的田园风光,建筑风格典雅古朴,充满了古代文化的气息。

第二步:探索郑国渠遗址的历史郑国渠是中国历史上著名的古代水利工程,始建于春秋时期。

它是中国第一座规模宏大、功能全面的引水工程,全长近650公里,成为中国水利史上的重要里程碑。

郑国渠起于郑州,沿途经过洛阳、开封等地,最终注入黄河。

郑国渠的建设不仅解决了当地的灌溉用水问题,还为周边地区提供了可靠的灌溉水源,使整个地区的农业生产得以大幅提升。

第三步:了解郑国渠遗址博物馆的陈列内容郑国渠遗址博物馆展示了郑国渠的历史、文化以及相关的考古发现。

博物馆内分为七个展区,每个展区都有不同的主题和展品。

其中最引人注目的是仿古建筑模型和实物遗存。

博物馆还展示了大量的文物和图片,以及关于郑国渠的地理资料和历史文献,帮助游客更好地了解这一古代水利工程的奇迹。

第四步:参观郑国渠遗址博物馆的重要性郑国渠遗址博物馆是了解中国古代水利工程发展历史的重要场所之一。

它不仅展示了古代水利工程的建设技术和智慧,还反映了中国古代社会的农业发展和经济状况。

通过参观该博物馆,我们可以更好地理解中国古代文明的发展历程,以及古代农业对于社会进步的重要性。

第五步:探究郑国渠遗址博物馆的教育意义郑国渠遗址博物馆不仅是一座展示古代文明的场所,还是一座教育基地。

博物馆定期举办各种活动和展览,吸引了大量的学生和学者前来参观。

这些活动旨在通过亲身体验和学习,增强青少年对于古代水利工程和农业发展的兴趣,并提高他们对于科技进步和社会发展的理解。

第六步:郑国渠遗址博物馆的保护与传承郑国渠遗址博物馆不仅是一座展示古代遗址的场所,还是一座遗址的保护与传承中心。

西安郑国渠简介西安郑国渠简介西安郑国渠位于陕西省西安市,是一条有着2300余年历史的古代灌溉渠道。

它是中国南北水利工程中的重要组成部分之一,也是世界上修建时间最久、保持状态最为良好的古代灌溉工程之一。

源起西安郑国渠的历史可以追溯到公元前246年的秦朝,当时秦始皇统一六国,发动了大规模的水利工程建设,其中包括修建若干条灌溉渠道,以保证华北地区的小麦和稻米的生产需求。

而由于秦朝的国都咸阳位于西北方向,也就是黄河上游地区,因此他们首先修建了一条连接黄河和咸阳的灌溉渠道。

这条灌溉渠道的起点位于黄河中游的郑城(今郑州市),终点则是咸阳。

隋唐时期,郑国渠改为供应西安地区的水源,因此得名“西安郑国渠”。

通过大量的修建和拓宽工作,这条渠道逐渐成为了西北地区最主要的灌溉渠道之一。

渠道特点西安郑国渠全长近1000公里,总经流量高达1200立方米每秒,平均流量为800立方米每秒。

古人广泛采用了“重力器”的概念,大量使用了上坡、下坡、转弯等技术手段。

渠道沿途建有堤坝、卫渠、水闸、拦沙架等控制水流的设施,使水流顺畅,并确保水质清洁。

在整个沿线中,由于地形地貌复杂,需要人工开挖多个隧洞,如武功山、马寨山、诗礼山等等。

可谓是一项伟大而具有挑战性的工程建设。

重要意义西安郑国渠虽然有着丰富的历史和技术内涵,但同时也具备了极高的实际意义。

首先,它长期以来为陕西省的农业经济发展作出了巨大贡献。

渠道经过的地区包括了渭南、宝鸡、汉中等地,这些地方的农业发展离不开西安郑国渠的灌溉,极大地推进了当地的农村经济的发展。

其次,由于西安郑国渠的历史悠久,它也被视为了中国重要的文化遗产之一。

渠道周边的历史建筑、文物、传说也为整条渠道增添了一份神秘的色彩。

最后,西安郑国渠也可以被视为是中国传统水利文化的一个传承体系。

在它的完善发展过程中,集中了古代水利技术、灌溉文化、欧亚水文化、汉唐文化等的精华,是中国水利文化和传统文化的历史见证,具有极高的文化和科学价值。

中国古代著名水利工程之五(疲秦阴谋反成万世之功——郑国渠)郑国渠是古代劳动人民修建的一项伟大工程,属于最早在关中建设的大型水利工程,战国末年由秦国穿凿。

公元前246年(秦王赢政元年)由韩国水工郑国主持兴建,约十年后完工。

位于今天的泾阳县西北25公里的泾河北岸。

它西引泾水东注洛水,长达300 余里(灌溉面积号称4万顷)。

工程本是韩桓王为耗竭秦国实力,派出间谍郑国穿凿而建的“疲秦之计”,但令韩国始料不及的是,郑国渠建成后使关中干旱平原成为沃野良田,粮食产量大增,直接支持了秦国统一六国的战争,为秦建“万世之功”。

为纪念郑国的功绩,时人遂将该渠命名为郑国渠。

背景公元前246年,韩桓王在走投无路的情况下,采取了一个非常拙劣的所谓“疲秦”的策略。

他以著名的水利工程人员郑国为间谍,派其入秦,游说秦国在泾水和洛水(北洛水,渭水支流)间,穿凿一条大型灌溉渠道。

表面上说是可以发展秦国农业,真实目的是要耗竭秦国实力。

这一年是秦王政元年。

本来就想发展水利的秦国,很快地采纳这一诱人的建议。

并立即征集大量的人力和物力,任命郑国主持,兴建这一工程。

在施工过程中,韩国“疲秦”的阴谋败露,秦王大怒,要杀郑国。

郑国说:“始臣为间,然渠成亦秦之利也。

臣为韩延数岁之命,而为秦建万世之功。

秦王政是位很有远见卓识的政治家,认为郑国说得很有道理,同时,秦国的水工技术还比较落后,在技术上也需要郑国,所以一如既往,仍然加以重用。

经过十多年的努力,全渠完工,人称郑国渠。

渠建成后,经济、政治效益显著,《史记》、《汉书》都说:“渠就,用注填阏(淤)之水,溉舄[xì戏]卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因名曰郑国渠。

”一钟为六石四斗,比当时黄河中游一般亩产一石半,要高许多倍。

郑国渠工程沿途拦腰截断沿山河流,将冶水、清水、浊水、石川水等收入渠中,以加大水量。

在关中平原北部,泾、洛、渭之间构成密如蛛网的灌溉系统,使高旱缺雨的关中平原得到灌溉。

郑国渠的故事战国后期,秦国逐渐强大,要出兵讨伐东方各国,韩国首当其冲,岌岌可危。

想到秦国大兵压境,吞并韩国的情景,韩王不免忧心忡忡。

一天,韩王又召集群臣商议退敌之策,一位大臣献计说,秦王好大喜功,经常兴建各种大工程,我们可以借此拖垮秦国,使其不能东进伐韩。

韩王听后,喜出望外,立即下令物色一个合适的人选去实施这个“疲秦之计”。

后来水工郑国被举荐承担这一艰巨而又十分危险的任务,受命赴秦。

郑国到秦国面见秦王之后,陈述了修渠灌溉的好处,极力劝说秦王开渠引泾水落石出灌溉关中平原北部的农田。

秦王采纳了郑国的建议,委托郑国负责在关中修建一条大渠。

郑国根据关中平原北部的地形特点,经过精心测量,决定从中山(今陕西泾阳西北)以西谷口的地方开渠,直至洛河,渠长30余里。

工程进行当中,韩国的疲秦之计被发觉,秦王要杀掉郑国。

郑国平静地说:“不错,开始我确实是作为间谍建议修渠的。

我作为韩臣民,为自己的国君效力,这是天经地义的事,杀身成仁,也是为了国土社稷。

不过当初那疲秦之计,只不过是韩王的一厢情愿罢了。

陛下和众大臣可以想想,即使大渠竭尽了秦国之力,暂且无力伐韩,对韩国来说,只是苟安数岁罢了,可是渠修成之后,可为秦国造福万代。

在郑国看来,这是一项崇高的事业。

郑国并非不知道,天长日久,疲秦之计必然暴露,那将有粉身碎骨的危险。

郑国之所以披星戴月,为修大渠呕心沥血,正是不忍抛弃我所认定的这项崇高事业。

若不为此,渠开工之后,恐怕陛下出事。

秦王被郑国的话打动了,让他继续主持修渠。

经过几个寒冬酷暑,经过成千上万民众的艰苦努力和辛勤劳动,大渠终于修成了。

渠成之后,引来含有泥沙的泾水灌溉关中北部的盐碱地四万多顷,每亩可以收获粮食六石四斗。

于是关中成为肥沃的田野,再也没有荒年。

秦国因此富强起来,吞并了各个诸侯国,统一了天下。

关中地区的老百姓为了纪念郑国的业绩,就把这条渠命名为“郑国渠”。

这项原本为了消耗秦国国力的渠道工程,反而大大增强了秦国的经济实力,加速了秦统一天下的进程。

春秋时期的强国郑国修建了郑国渠,灌溉了周边农田,提高了当地农业生产力

郑国渠是春秋时期郑国修建的一条灌溉渠道,它的建设极大地提高了当地农业

生产力,为当时的社会发展做出了重要贡献。

郑国渠的建设始于春秋时期,当时郑国的国王郑宣公派遣官员到周边地区勘察,发现当地的水资源分布不均,农田缺水,农业生产力低下,于是决定修建郑国渠,将水资源引入农田,改善当地的灌溉状况。

郑国渠的建设非常艰巨,首先,官员们要搜集大量的资料,研究当地的水资源

分布,确定渠道的起点和终点,并设计出一条最佳的灌溉渠道。

其次,官员们要招募大量的劳动力,开挖渠道,修筑堤坝,搭建水闸,完成渠道的建设。

最后,官员们要定期检查渠道,维护渠道,确保渠道的正常运行。

郑国渠的建设取得了巨大的成功,它不仅改善了当地的灌溉状况,而且提高了

当地农业生产力,为当时的社会发展做出了重要贡献。

郑国渠的建设也为后世的灌溉工程提供了重要的借鉴,为当今的社会发展做出了重要贡献。

郑国渠景点介绍和文化历史背景郑国渠是中国古代的一项伟大水利工程,也被誉为“天下第一渠”。

它是由一位古代伟大的水利工程师、“天下第一把水师”郑国公孟尝君郑国所主持修建的。

郑国渠全长约600多公里,流经今河南省的郑州、洛阳等地。

郑国渠是古代中国灌溉体系的重要组成部分,它的修建对于当地农业发展和人民生活起到了极大的促进作用。

通过渠水的引导,郑国渠不仅为周围地区提供了充足的水源,还解决了其他地区的灌溉和供水问题,为农民们带来了赖以生存的粮食和水源。

因此,郑国渠几乎被看作是中国古代农业文明的象征之一。

郑国渠的修建历时十年,凝聚了无数劳动者的辛勤付出和智慧。

工程在当时被认为是一项史无前例的壮举,不仅需要大量人力物力,还需要运用高超的技术才能完成。

为了能够经受住洪水和外敌的考验,修建者在工程设计中采取了一系列先进的措施,其中包括修建坚固的堤防、开凿巨大的沟渠等。

这些举措使得郑国渠具备了很高的抗洪和输水能力,保证了工程长期稳定运行。

郑国渠的存在是中原文明的象征,也是繁荣的代表。

在渠旁,还建有许多寺庙、祠堂等文化遗址和古迹。

这些古建筑不仅体现了古代人民的宗教信仰和文化传承,还记录着郑国渠修建过程中的一段历史。

游客们可以在这些古迹中感受到古人智慧的闪光点,了解到古代水利工程的伟大和文化的博大精深。

如今,郑国渠已被列为国家级重点文物保护单位,成为了一个被广大游客所重视的旅游景点。

人们可以沿着渠岸散步,欣赏到旖旎的江南风光,感受到郑国渠的独特魅力。

同时,也可以参观附近的博物馆和展览馆,了解到更多关于郑国渠的历史和文化知识。

郑国渠的成功建设,不仅为古代人民提供了丰富的粮食和水源,也成为了中国古代水利工程的杰作之一。

它所代表的精神,即勤劳、智慧和创新,对于我们今天的生活和社会发展仍然具有指导意义。

我们应该向郑国渠的修建者学习,坚持努力工作,勇于创新,为社会进步和繁荣做出自己的贡献。