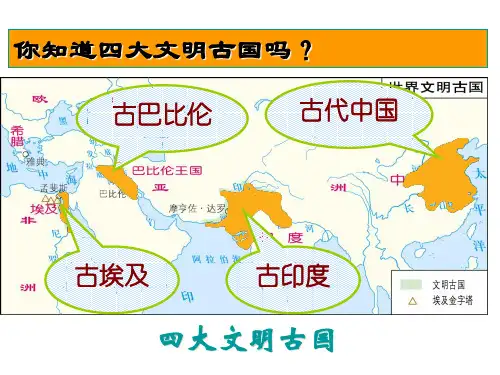

第一单元 古代亚非文明

- 格式:pptx

- 大小:6.72 MB

- 文档页数:19

九年级历史一二单元知识点一、第一单元:古代亚非文明(一)古代埃及1. 尼罗河与古埃及文明地理位置:古埃及位于非洲东北角,世界上最长的河流尼罗河贯穿埃及南北。

尼罗河的影响:每年尼罗河定期泛滥,当洪水退去后,两岸留下肥沃的黑色淤泥,非常有利于农业生产。

因此,古埃及文明被认为是“尼罗河的赠礼”。

2. 古埃及文明的发展历程兴起:约从公元前3500年开始,在尼罗河下游陆续出现了若干个小国家。

统一:公元前3100年左右,古埃及初步实现了统一,之后经历了古王国时代、中王国时代和新王国时代。

强盛:在新王国时代法老图特摩斯三世统治时期,埃及成为强大的军事帝国,版图向北延伸至叙利亚和小亚细亚交界处,以及幼发拉底河上游,向南扩展到尼罗河“第四瀑布”。

衰落:公元前525年,波斯帝国吞并古埃及;后来,亚历山大帝国和罗马帝国先后占领古埃及。

古埃及文明没有延续下去。

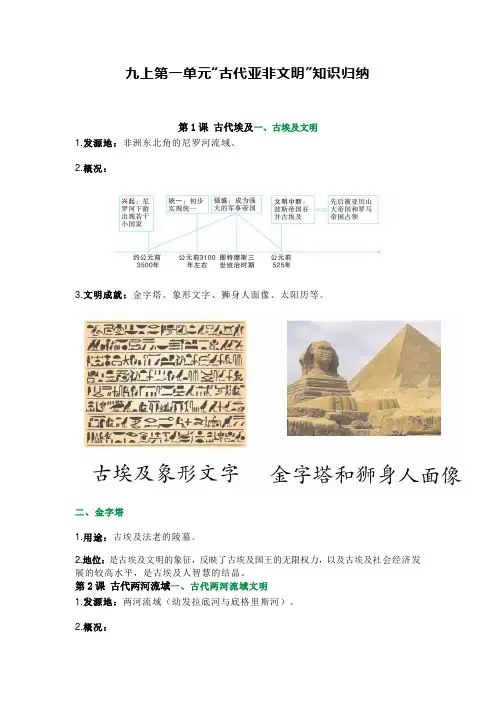

3. 古埃及的文明成果金字塔:它是古埃及法老的陵墓,是权力的象征。

金字塔是古埃及人智慧的结晶,其中最大的金字塔是胡夫金字塔。

金字塔的建造反映了古埃及国王的无限权力,也体现了古埃及人在建筑、数学、天文等方面的高超技艺。

象形文字:古埃及人使用的文字,这种文字由表意符号、表音符号和限定符号组成。

象形文字对后来的字母文字产生了重要影响。

(二)古代两河流域1. 两河流域文明的地理位置与自然环境两河流域是指亚洲西部底格里斯河与幼发拉底河之间的区域,这里土壤肥沃,水源充足,有利于农业生产。

2. 古巴比伦王国兴起:公元前3500年以后,苏美尔人在两河流域南部建立起许多奴隶制小国。

公元前18世纪,古巴比伦王国国王汉谟拉比统一了两河流域中下游地区。

目的:为了维护奴隶主的利益。

内容:法典刻在一块黑色石柱上,除前言外,正文共有282条,内容十分广泛,从中可以清晰地了解古巴比伦社会。

它规定了奴隶可以买卖,可用来抵债;如果奴隶胆敢对主人说“你不是我的主人”,他的耳朵就要被割掉等。

3. 古代两河流域的文明成果楔形文字:苏美尔人发明的文字,这种文字是用削成三角形尖头的芦苇杆或骨棒、木棒当笔,在潮湿的黏土制作的泥版上写字,笔画形状像楔子,所以被称为楔形文字。

九上第一单元“古代亚非文明”知识归纳

第1课古代埃及一、古埃及文明

1.发源地:非洲东北角的尼罗河流域。

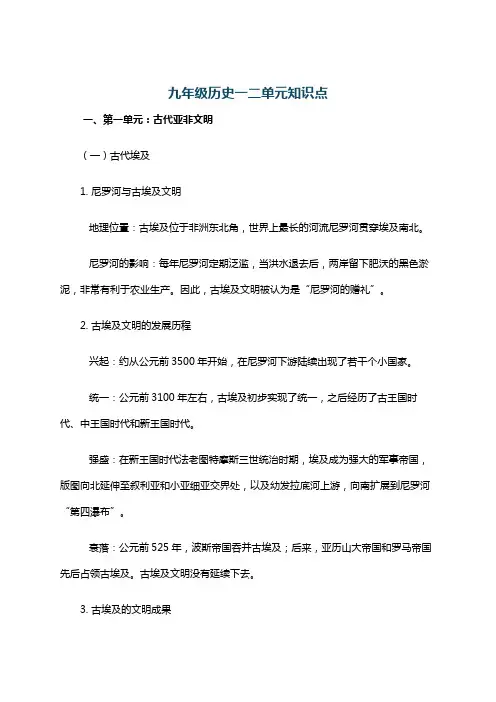

2.概况:

3.文明成就:金字塔、象形文字、狮身人面像、太阳历等。

二、金字塔

1.用途:古埃及法老的陵墓。

2.地位:是古埃及文明的象征,反映了古埃及国王的无限权力,以及古埃及社会经济发展的较高水平,是古埃及人智慧的结晶。

第2课古代两河流域一、古代两河流域文明

1.发源地:两河流域(幼发拉底河与底格里斯河)。

2.概况:

3.文明成果:《汉谟拉比法典》、楔形文字、阴历等。

二、《汉谟拉比法典》

1.主要内容:

(1)社会等级严格::分为拥有公民权的自由民、无公民权的自由民和奴隶三个严格的社会等级。

(2)维护奴隶制度:家庭奴隶制是古巴比伦的一大特征,男性家长对奴隶有生杀予夺之权。

(3)民事商业行为:有关于租赁、雇佣、交换、借贷等方面的规定➡说明商品经济在古巴比伦比较活跃。

2.地位:是迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典。

3.意义:从中可以清晰地了解古巴比伦社会;是古巴比伦王国留给人类的宝贵文化遗产,表明人类社会的法制传统源远流长。

第3课古代印度一、古代印度社会

1.发源地:南亚的印度河流域。

2.概况:公元前1500年左右,雅利安人在印度河流域和恒河流域定居下来。

孔雀王朝统治时期是古代印度文明的鼎盛时期。

3.文明成就:种姓制度、佛教、阿拉伯数字的发明等。

二、种姓制度

三、佛教的创立

1.时间、创始人:公元前6世纪创立、乔达摩·悉达多(“释迦牟尼”)。

2.传播:。

统编版九年级上册历史第一单元古代亚非文明说课稿一. 教材分析统编版九年级上册历史第一单元《古代亚非文明》是九年级学生接触历史学科的起点,本单元主要介绍了古代亚非地区的一些重要文明,包括古代埃及、古代巴比伦、古代印度和古代中国。

这些文明是古代人类社会的杰出代表,对于学生了解人类社会的发展历程,认识不同文明的特点和影响具有重要意义。

本单元的内容涉及、经济、文化、科技等多个方面,既有对文明本身的介绍,也有对文明之间的交流与碰撞的描述。

教材通过丰富的史料,配以生动的图片和地图,生动展现了古代亚非文明的繁荣与特色。

二. 学情分析九年级的学生已经具有一定的历史知识基础,对于历史学科的学习有了一定的认识和理解。

但是,由于年龄和认知水平的限制,他们在对历史的理解上可能还存在着一定的局限性。

此外,由于古代亚非文明距离我们已经有数千年的历史,学生对于这些文明的了解可能较为陌生,需要教师在教学中进行适当的引导和讲解。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够了解古代亚非文明的基本情况,认识古代亚非文明的特点和影响,能够运用所学知识进行相关的历史问题的分析和解答。

2.过程与方法:通过自主学习、合作学习和探究学习,学生能够提高历史学科的学习能力,培养历史思维。

3.情感态度与价值观:学生能够认识到不同文明之间的差异和共存,培养对不同文明的尊重和理解,提高爱国主义情感和社会责任感。

四. 说教学重难点1.教学重点:古代亚非文明的基本情况、特点和影响。

2.教学难点:古代亚非文明之间的联系和交流,以及对这些文明的理解和评价。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作学习和探究学习相结合的教学方法,引导学生主动参与课堂,培养学生的独立思考能力和团队协作能力。

2.教学手段:利用多媒体教学手段,如图片、视频、地图等,生动展示古代亚非文明的情景,增强学生的学习兴趣和理解能力。

六. 说教学过程1.导入:通过展示古代亚非文明的图片和地图,引导学生对古代亚非文明产生兴趣,激发学习欲望。

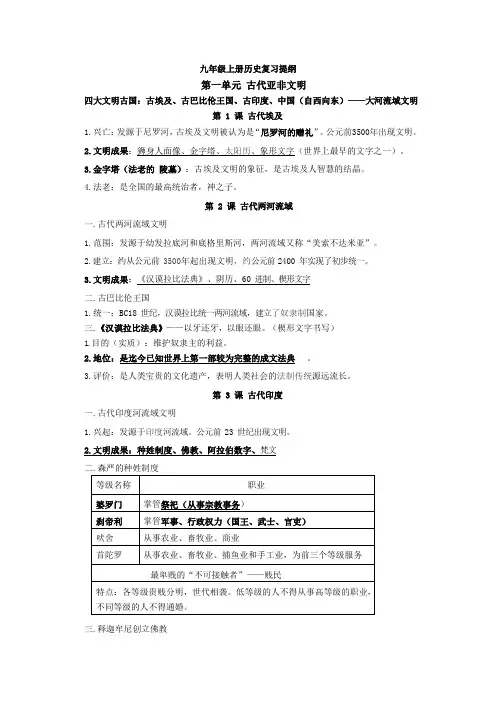

九年级上册历史复习提纲第一单元古代亚非文明四大文明古国:古埃及、古巴比伦王国、古印度、中国(自西向东)——大河流域文明第 1 课古代埃及1.兴亡:发源于尼罗河,古埃及文明被认为是“尼罗河的赠礼”。

公元前3500年出现文明。

2.文明成果:狮身人面像、金字塔、太阳历、象形文字(世界上最早的文字之一)。

3.金字塔(法老的陵墓):古埃及文明的象征,是古埃及人智慧的结晶。

4.法老:是全国的最高统治者,神之子。

第 2 课古代两河流域一.古代两河流域文明1.范围:发源于幼发拉底河和底格里斯河,两河流域又称“美索不达米亚”。

2.建立:约从公元前3500 年起出现文明,约公元前 2400 年实现了初步统一。

3.文明成果:《汉谟拉比法典》、阴历、60 进制、楔形文字二.古巴比伦王国1.统一:BC18 世纪,汉谟拉比统一两河流域,建立了奴隶制国家。

三.《汉谟拉比法典》——以牙还牙,以眼还眼。

(楔形文字书写)1.目的(实质):维护奴隶主的利益。

2.地位:是迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典。

3.评价:是人类宝贵的文化遗产,表明人类社会的法制传统源远流长。

第 3 课古代印度一.古代印度河流域文明1.兴起:发源于印度河流域。

公元前 23 世纪出现文明。

2.文明成果:种姓制度、佛教、阿拉伯数字、梵文三.释迦牟尼创立佛教1.创立:公元前 6 世纪,乔达摩·悉达多创立佛教,被称为“释迦牟尼”。

2.教义:反对婆罗门的特权。

提出众生平等,宣扬“忍耐顺从”。

第二单元古代欧洲文明第 4 课希腊城邦和亚历山大帝国一.希腊城邦(海洋文明)1.兴起:公元前 8 世纪希腊出现城邦,特点是“小国寡民”;2.居民:分为公民和非公民,成年男性公民有参与统治的权利。

二.雅典的民主政治1.背景:伯里克利主政时期(伯里克利改革),雅典奴隶制民主政治发展到高峰。

2.表现:扩大公民的权利;公民大会是最高权力机构;建立了津贴制度。

3.局限性:只有成年男性公民具有公民权,占雅典人口绝大多数的外邦人、奴隶、妇女没有任何政治权利。

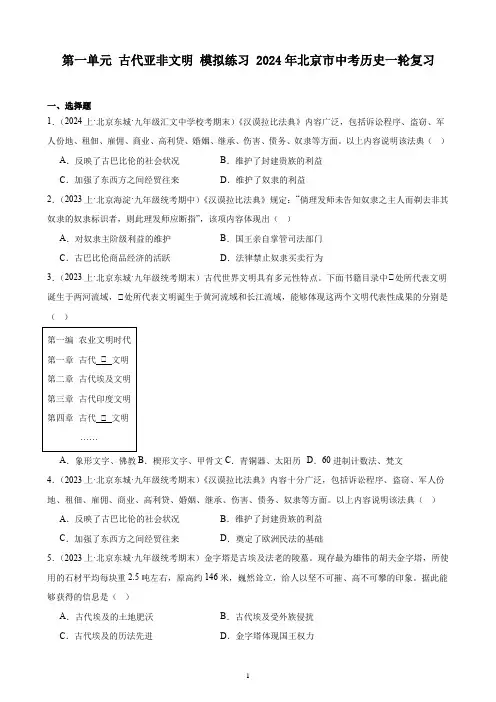

第一单元古代亚非文明模拟练习 2024年北京市中考历史一轮复习一、选择题1.(2024上·北京东城·九年级汇文中学校考期末)《汉谟拉比法典》内容广泛,包括诉讼程序、盗窃、军人份地、租佃、雇佣、商业、高利贷、婚姻、继承、伤害、债务、奴隶等方面。

以上内容说明该法典()A.反映了古巴比伦的社会状况B.维护了封建贵族的利益C.加强了东西方之间经贸往来D.维护了奴隶的利益2.(2023上·北京海淀·九年级统考期中)《汉谟拉比法典》规定:“倘理发师未告知奴隶之主人而剃去非其奴隶的奴隶标识者,则此理发师应断指”,该项内容体现出()A.对奴隶主阶级利益的维护B.国王亲自掌管司法部门C.古巴比伦商品经济的活跃D.法律禁止奴隶买卖行为3.(2023上·北京东城·九年级统考期末)古代世界文明具有多元性特点。

下面书籍目录中①处所代表文明诞生于两河流域,①处所代表文明诞生于黄河流域和长江流域,能够体现这两个文明代表性成果的分别是A.象形文字、佛教B.楔形文字、甲骨文C.青铜器、太阳历D.60进制计数法、梵文4.(2023上·北京东城·九年级统考期末)《汉谟拉比法典》内容十分广泛,包括诉讼程序、盗窃、军人份地、租佃、雇佣、商业、高利贷、婚姻、继承、伤害、债务、奴隶等方面。

以上内容说明该法典()A.反映了古巴比伦的社会状况B.维护了封建贵族的利益C.加强了东西方之间经贸往来D.奠定了欧洲民法的基础5.(2023上·北京东城·九年级统考期末)金字塔是古埃及法老的陵墓。

现存最为雄伟的胡夫金字塔,所使用的石材平均每块重2.5吨左右,原高约146米,巍然耸立,给人以坚不可摧、高不可攀的印象。

据此能够获得的信息是()A.古代埃及的土地肥沃B.古代埃及受外族侵扰C.古代埃及的历法先进D.金字塔体现国王权力6.(2023上·北京西城·九年级统考期末)人类最早的文明是在适合农业耕作的大河流域产生的。

初中历史部编版九年级上册第一单元《古代亚非文明》教学设计一. 教材分析《古代亚非文明》是初中历史部编版九年级上册第一单元的内容,主要包括古埃及、古印度、古中国和古巴比伦四个部分的文明。

这一单元的内容旨在让学生了解古代亚非地区的历史发展,认识不同文明的特点和影响,从而培养学生的全球史观和多元文化观。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于古代文明有了一定的认识。

但在思维方式上,他们可能更多地关注具体的历史事件,而对于文明的内涵和影响等方面的理解有待提高。

因此,在教学过程中,需要引导学生从宏观的角度去认识和理解古代亚非文明。

三. 教学目标1.知识与技能:了解古代亚非文明的基本情况,掌握古埃及、古印度、古中国和古巴比伦四个文明的特点和影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生尊重多元文化,树立全球史观,认识到不同文明间的交流与碰撞对人类历史的发展产生了深远影响。

四. 教学重难点1.重点:古代亚非文明的基本情况,古埃及、古印度、古中国和古巴比伦四个文明的特点和影响。

2.难点:如何让学生从宏观的角度去认识和理解古代亚非文明,以及不同文明间的交流与碰撞对人类历史的发展产生的影响。

五. 教学方法1.自主学习:让学生在课前预习相关内容,了解古代亚非文明的基本情况。

2.合作探讨:在课堂上,引导学生分组讨论,分析古埃及、古印度、古中国和古巴比伦四个文明的特点和影响。

3.案例分析:通过具体的历史事件,让学生了解不同文明间的交流与碰撞。

4.启发式教学:教师在教学过程中,引导学生思考问题,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.课件:制作与教学内容相关的课件,辅助学生更好地理解教材。

2.教学素材:收集与古代亚非文明相关的图片、视频等素材,用于课堂展示。

3.学生活动材料:为学生提供分组讨论的素材,包括历史事件、文明特点等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示古代亚非文明的图片,引导学生关注这些文明的特点和共同点,激发学生的学习兴趣。

第一单元古代亚非文明(约前3500年~前6世纪)基础知识第一课古代埃及一、尼罗河与古埃及文明1.位置:非洲东北角2.自然环境1)世界上最长河流尼罗河贯穿南北2)定期泛滥,留下肥沃黑土3)尼罗河孕育埃及文明(“赠礼”)3.发展历程1)开始:公元前3500年奴隶制国家出现2)统一:公元前3100年3)强盛:①法老:图特摩斯三世时期(前15世纪)②强大奴隶制军事帝国③版图:北:叙利亚、小亚西亚、幼发拉底河上游南:尼罗河第四瀑布地跨亚非4)衰落:分裂、外族入侵5)灭亡:①公元前525年(公元前6世纪)波斯帝国灭之②亚历山大帝国、罗马帝国占领4.科学文化成就1)特点:很高成就2)表现:天文学、数学、医学①历法:太阳历②文字:象形文字③医学:木乃伊④建筑:金字塔二、金字塔1.名称由来:外形呈角锥体状,侧面形似汉字“金”中国人称之2.用途:法老的陵墓3.意义:1)古埃及文明象征2)反映社会经济发展水平较高3)古埃及人民智慧结晶4.代表:1)最大:胡夫金字塔2)狮身人面像:哈夫拉金字塔前三、法老的统治1.法老:古埃及国王2.实行君主专制1)权利象征:金字塔2)政治统治:集军、政、财、神等大权于一身(最高)3)宗教统治:“神之子”无上权威3.王权衰落:1)原因:社会矛盾激化,王权受挑战2)时间:胡夫金字塔之后第二课古代两河流域一、两河流域文明1.位置:西亚东:两河流域新月沃地西:地中海东岸1)两河:幼发拉底河,底格里斯河2)冲击平原:“美索不达米亚”平原3)今天:伊拉克·巴格达2.文明开始:公元前3500年,出现奴隶制小国3.初步统一:公元前24世纪4.屡遭外族入侵,内部战乱5.代表居民:苏美尔人1)文字:楔形文字2)历法:阴历3)计数法:60进位制4)法典:《汉谟拉比法典》5)建筑:“空中花园”二、古巴比伦王国1.建国:前19世纪(苏美尔人)2.统一1)时间:前18世纪2)第六代国王:汉谟拉比3)策略:各个击破4)统一两河流域中下游5)性质:强大奴隶制国家3.强盛1)时期:汉谟拉比统治时2)表现:君主专制中央集权制定法典4.灭亡:前1595年(前16世纪)外族所灭三、《汉谟拉比法典》1.地位(意义):迄今已知世界第一部较完整成文法典2.内容:1)前言,正文282条2)社会三个军级①有公民权的自由民②无公民权自由民(平民)③奴隶3)奴隶制发达①来源:战俘,买卖②家庭奴隶制:男性家长绝对权威4)其他内容:租赁,雇佣,交换,借贷等(商品经济活跃)3.意义:1)人类的宝贵文化遗产2)人类社会法治传统源远流长4.实质:维护奴隶主阶级利益第三课古代印度一、古代印度河流域文明1.位置:南亚次大陆2.起源:印度河流域(发展到恒河流域)3.奴隶制文明1)开始:公元前2500年2)早期文明①名称:哈拉帕文明(摩亨佐·达罗文明)②时间:公元前23世纪-公元前18世纪③表现:一度繁荣,后不明原因衰亡3)外族入侵①时间:公元前1500年②中亚·雅利安人(游牧)③表现:征服印度,恒河流域定居,从事农业生产建立奴隶制小国4)强盛:孔雀王朝①时间:公元前324年-公元前187年②政治:基本统一南端的印度半岛③经济:农业工商业繁荣许多工商业城市首都:华氏城④国王:阿育王(公元前3世纪)5)衰落:多受外族侵扰二、森严的种姓制度1.产生:雅利安人入侵后形成2.实质:严格社会等级制度3.内容:1)第一等级:婆罗门祭司贵族祭祀神权2)第二等级:刹帝利国王、官吏掌管军事和行政权力3)第三等级:吠舍农民、手工业者、商人农业、手工业、商业、畜牧业4)第四等级:首陀罗被征服者(奴隶)5)贱民:不可接触者卑贱、歧视、凌辱4.特点:1)各等级世袭贵贱分明2)低等级不能从事高等级职业3)不同等级不得通婚三、佛教1.时间:前6世纪2.创始人:乔达摩·悉达多(释迦牟尼)3.教义:1)反对婆罗门特权2)“众生平等”3)宣扬“忍耐顺从”(国王,富人支持)4.发展:教众增多,成为最重要宗教之一5.传播(前3世纪阿育王统一定为国教)1)北:中亚中国(前1世纪西汉末年)→朝鲜,日本,越南2)南:锡兰→缅甸,泰国,柬埔寨等国四、文化1.阿拉伯数字(印度发明0~9 十个)2.种姓制度,佛教3.佛像艺术4.(梵文)史诗《摩柯婆罗多》《罗摩衍那》易混易错、知识点拔与拓展1、【易错易混】1).国王虽然在印度把持着国家军事和行政大权,但在种姓制度上属于第二等级。