福州城市建设史

- 格式:ppt

- 大小:11.57 MB

- 文档页数:20

福州市市情简介福州简称“榕”,位于福建省东部、闽江下游,与台湾隔海相望,是福建省省会。

现辖5区6县2市,土地总面积1.2万平方公里,市区面积1043平方公里,建成区面积177.19平方公里,常住总人口671万人,市区人口267万人。

属亚热带海洋性季风气候,年均气温16~20℃,年降水量900~2100毫米,平均日照数1700~1980小时。

市花茉莉花,市树榕树,市果福桔。

福州是国家历史文化名城,建城已有2200多年历史,素有“有福之州”的美誉。

这里四季常青,物产丰富,商贸发达,经济繁荣,民风淳朴,文化昌盛。

历史上,福州是“海上丝绸之路”的重要门户,郑和七下西洋也都在福州扬帆出海。

近现代,福州又成为中国近代海军摇篮和工业、科技发源地,开启了中国近代工业化、现代化进程的先河。

福州沿海外向的区域特色和渊源流长的历史底蕴,孕育出昙石山文化、中国船政文化、三坊七巷文化、寿山石文化等福州城市文化品牌。

2007年,名列“世界特色魅力城市200强”。

福州是祖国大陆距台湾最近的省会城市和著名的台胞祖籍地,也是祖国大陆两岸合作交流最活跃的地区之一。

至2007年末,福州市已引进台资企业2842家,投资总额达55.92亿美元。

在推动海峡两岸合作交流中,福州市创下了率先签订“两马协议”、率先促成台湾农副产品直航登陆销售、率先实行中央各项惠台政策、率先开创“两马同春闹元宵”等两岸民俗文化交流新形式等两岸关系史上的诸多“第一”。

福州是首批对外开放沿海港口城市,市场化程度和对外开放度较高。

目前,全市拥有两个国家级经济技术开发区,一个国家级高新技术产业园区及电子信息、软件等四个国家级产业基地,江阴、长乐、罗源湾等新兴工业区已初具规模,形成了电子信息、汽车及配件、纺织、冶金及冶金制品、电力能源等优势产业集群,也是全球最大的显示器生产基地之一。

2006年,被评为“中国制造业十大最具竞争力城市”。

福州是中国东南沿海重要的港口商贸城市。

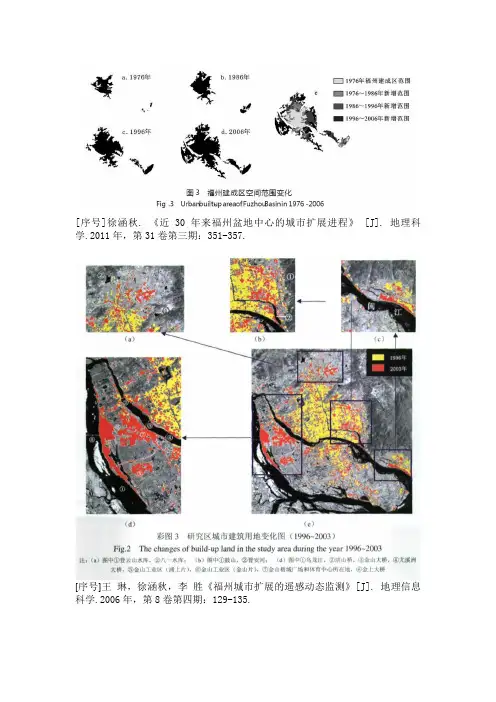

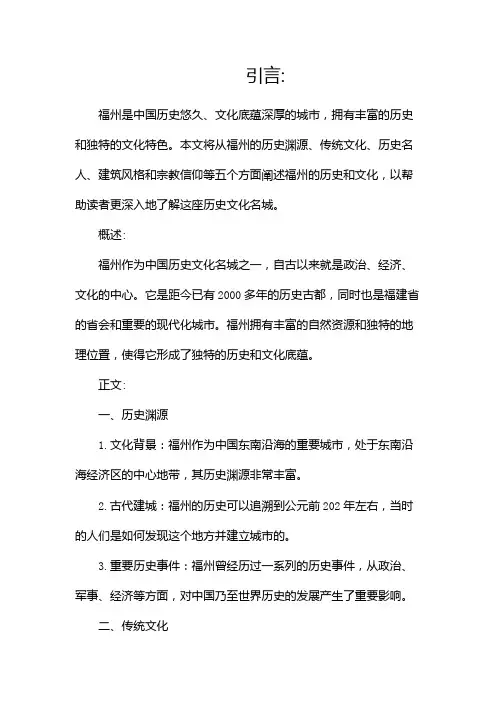

[序号]徐涵秋. 《近30年来福州盆地中心的城市扩展进程》 [J]. 地理科学.2011年,第31卷第三期:351-357.[序号]王琳,徐涵秋,李胜《福州城市扩展的遥感动态监测》[J]. 地理信息科学.2006年,第8卷第四期:129-135.经济方面,1980年,经国务院批准,福州等4城市实行对外开放。

1984年,福州市列为进一步对外开放的14个沿海港口城市之一。

1981年,境内市、县在农村全面落实家庭联产承包农业生产责任制。

1985年,市委决定发展第三产业,开放鲜活商品的价格。

之后商品价格逐渐开放。

1991年,福州推行经济体制改革,包括企业体制、职工福利等。

2000年福州国有经营性土地使用权公开招标拍卖。

2008年,《海峡西岸城市群协调发展规划》通过专家审查。

这是福建省有史以来规模最大、规格最高的城市发展规划。

福州大都市区“领舞”海西城市群,福州城市职能定位为:中国重要对台产业合作基地;福建省政治、经济、文化中心和高新技术产业基地。

国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》。

2015年,福州自贸片区挂牌成立,获批成为中国第14个、福建首个国家级新区的福州新区。

城市建设方面,1986年,全面整治安泰河、晋安支河、大庆河、茶亭河、龙津浦、琼东河。

1990年1月25日,整治白马河。

2000年,金山新区、江滨公园建设启动。

2002年,福州大学城建设动工。

2001年末,福州开始旧屋改造工程,义洲、帮洲、南江滨旧屋区。

2006年,福州市政府启动市政道路景观改造。

2009年,福州地铁建设启动。

2013年,马尾新城开始建设。

2012年,三环、绕城高速公路建成。

2012年,“两山两塔两街区”(指乌山、于山,乌塔、白塔,三坊七巷街区、朱紫坊街区),上下杭历史文化街区、烟台山历史风貌区修复和保护工作进行中。

2013年,《福州市“中国温泉之都”发展建设总体规划》正式实施。

民生方面,1995年实施城市居民最低生活费保障制度,1997年,开始建设经济适用房。

引言:福州是中国历史悠久、文化底蕴深厚的城市,拥有丰富的历史和独特的文化特色。

本文将从福州的历史渊源、传统文化、历史名人、建筑风格和宗教信仰等五个方面阐述福州的历史和文化,以帮助读者更深入地了解这座历史文化名城。

概述:福州作为中国历史文化名城之一,自古以来就是政治、经济、文化的中心。

它是距今已有2000多年的历史古都,同时也是福建省的省会和重要的现代化城市。

福州拥有丰富的自然资源和独特的地理位置,使得它形成了独特的历史和文化底蕴。

正文:一、历史渊源1.文化背景:福州作为中国东南沿海的重要城市,处于东南沿海经济区的中心地带,其历史渊源非常丰富。

2.古代建城:福州的历史可以追溯到公元前202年左右,当时的人们是如何发现这个地方并建立城市的。

3.重要历史事件:福州曾经历过一系列的历史事件,从政治、军事、经济等方面,对中国乃至世界历史的发展产生了重要影响。

二、传统文化1.文化传承:福州是中国重要的文化传统中心之一,一直以来都是传统文化的聚集地和传承地。

2.文化特色:福州的传统文化具有鲜明的地方特色,如语言、饮食、服饰、音乐等方面都有其独特的味道。

3.传统艺术:福州有许多重要的传统艺术形式,如福建木偶戏、坛山戏、闽剧等,这些艺术形式在中国乃至世界上都享有盛誉。

三、历史名人1.文人雅士:福州历史上涌现了许多杰出的文人雅士,他们在文学、书法、绘画等领域取得了重要成就。

2.名人故居:福州还保留了许多历史名人的故居,这些故居是了解福州历史和文化的重要窗口。

3.名人事迹:福州历史上的一些名人拥有令人瞩目的事迹,他们通过自己的努力和贡献,影响了福州和中国的历史进程。

四、建筑风格1.传统建筑:福州的传统建筑风格以福州土楼和闽南建筑为代表,这些建筑以其独特的造型和工艺吸引了无数游客。

2.历史遗迹:福州保存了许多有历史意义的建筑遗迹,如三坊七巷、鼓山等,这些遗迹展示了福州历史和文化的方方面面。

3.建筑保护:福州不仅注重保护传统建筑,还积极推进现代城市建设,使传统与现代相结合,展现出独特的城市魅力。

福州白塔的介绍福州白塔是福州市的标志性建筑之一,也是福州城内最古老的建筑之一。

它位于福州市鼓楼区白塔岭上,是福建省重点文物保护单位之一。

白塔建于南宋淳熙元年(1174年),历经数百年的历史风雨,如今仍然屹立在福州市的市中心地带,成为福州市的地标性建筑,被誉为“福州城市之冠”。

一、历史沿革福州白塔建于南宋淳熙元年(1174年),当时是为了抗击倭寇而兴建。

在明朝宣德年间(1426年至1435年)进行过重修,随后在清朝康熙年间(1662年至1722年)再次进行了修缮,至今已有七百多年的历史。

在历经战火洗礼和自然风雨的侵袭之后,白塔曾多次被毁坏,但每一次都始终得到重修和保护。

二、建筑特色福州白塔高约三十四米,为砖木结构的八角形建筑,由塔基、塔身、塔刹三部分组成。

塔基为石质方形,上部为砖砌建筑,塔身上设有攀爬的石阶,八面墙壁上有雕刻精美的佛像、神兽、草花等图案,反映了当时的建筑艺术和雕刻技艺。

塔刹部分为铜制,上面镶嵌着数十块汉白玉板,塔刹顶端为一尊铜制宝相花轮,非常精美。

三、文化价值福州白塔作为福州市的标志性建筑,不仅具有历史和艺术价值,还承载着丰富的文化内涵。

它是福州市内最古老的建筑之一,见证了福州城市的发展历程。

塔内保存有大量的佛教文化资料,其中包括佛像、佛经、佛塔等,为研究福州佛教文化提供了重要的资料。

四、现代变化随着时代的变迁和城市建设的发展,福州白塔所在的环境也发生了很大的变化。

现在的白塔岭已经不再是一片荒山蛮地,而是一座现代化的公园,游客可以在这里欣赏到美丽的风景和观赏白塔的壮丽景象。

此外,福州白塔也成为了福州市重要的旅游景点之一,每年都会吸引大量的游客前来参观和游览。

总之,福州白塔是福州市的一颗璀璨明珠,它不仅具有历史和文化价值,还是福州市的标志性建筑之一。

无论是从历史、文化、艺术还是旅游的角度来看,福州白塔都值得人们珍视和保护。

在未来的发展中,相信它会继续发挥着重要的作用,为福州市的文化和旅游事业做出更大的贡献。

福州三坊七巷简介来源:福州林则徐纪念馆⽹络中⼼福州⼀直试图成为⼤城市,⼤的意思是包容所有。

由于地处盆地,加上历朝历代重农抑商的传统,虽然临海靠港,⼜是近代五⼝通商的⼝岸之⼀,福州既不象泉州那样成为海上丝绸之路的起点,在历史上留下浓墨重彩的⼀笔;也没能象厦门⼀样,依靠地理优势和⼈⽂特点,充分发展了现代商贸;福州更象⼀个偏安的⼩城,在满城浓郁的榕树荫下默默度着光阴,但这不妨碍建城两千多年的历史在福州的市中⼼,在繁华的东街⼝商业区西⾯,留下⼀⼤⽚保留有近100座占地千平⽶以上的明清年代府第建筑,这⼀⽚统称为“三坊七巷”的街区,被称作是福州明清建筑的博物馆,是古城中坊巷的典型代表,也是中国南⽅现存⽐较完整的⼤规模古街区之⼀,这些⾼墙乌⽡的宅第和⽣活在⾥⾯的⼈们,⼀直是这个千年古城最有⽂化⽓息的地⽅,⾄今存留在三坊七巷的⼤量名⼈故居,在被商业⽓息⽇渐侵蚀下,依然如颗颗珍珠,透过时间的蒙尘闪烁出不灭的光芒。

历史上福州市的商业中⼼在南后街,这条绿荫如盖的古街始建于西晋末年,唐朝以后,为了控制⼤量躲避中原战乱流⼊闽越⼀带的⼈⼝,也为了发展商贸经济和抵抗外蕃⼊侵,当时的闽王王审知开始规划建设福州新城,新城以南后街为南北⾛向的中轴线,东西两边延展开三坊七巷,西边从北到南是⾐锦坊、⽂儒坊和光禄坊,杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷和吉庇巷依次排列在东⾯,三坊七巷在明清时期达到繁华的顶峰,商贾如云,⽂⼈墨客落难王公如过江之鲫,直⾄今天,我们还不难从三坊七巷⾥众多⼤宅第的门楣上、窗槛间依稀见到当年奢华景象。

穿过朱红⾊的牌楼⾛进⾐锦坊闲逛,⼣阳斜照下是条长长的巷道,宽不过四⽶,两边抹着⽩灰的⾼墙顶上爬⼭虎丛⽣,间杂着⼏簇开得⾮常灿烂的紫的粉的三⾓梅,⼀扇扇朱红⼤门仿佛关闭了⼀个世纪,即便是开着的⼩门看进去也幽暗深邃;榕树下偶尔会碰见三两头发花⽩的⽼⼈围坐玩⼀种四⾊纸牌,抬起头对你客⽓地笑笑,那眼神就象⼩时候外婆家隔壁的阿婆,亲切⽽且遥远。

福州的历史作文福州,这座古老而又充满活力的城市,承载着数千年的历史沉淀,犹如一本厚重的书籍,每一页都诉说着岁月的故事。

说起福州的历史,那得追溯到遥远的先秦时期。

当时,这片土地上就有了人类活动的踪迹。

他们在山水之间渔猎耕种,过着简单而又充实的生活。

那时候的福州,或许没有如今的繁华,但却有着大自然最原始的美丽和宁静。

到了秦汉时期,福州开始逐渐被纳入中原王朝的版图。

随着中原文化的传入,福州也慢慢发生着变化。

汉朝的统治者在这里设立了郡县,派遣官员治理,带来了先进的生产技术和管理经验。

百姓们在这片土地上辛勤劳作,种植水稻、养殖家畜,生活日渐富足。

三国时期,福州地区成为了东吴的一部分。

那个时候,战乱频繁,但福州相对来说还算安定。

不少北方的百姓为了躲避战乱,迁徙到了这里,给福州带来了更多的人口和不同的文化。

他们与当地的居民相互融合,共同推动了福州的发展。

隋唐时期,福州迎来了一个重要的发展阶段。

随着大运河的开通,福州与中原地区的联系更加紧密。

海上贸易也逐渐兴起,福州的港口成为了中外商船往来的重要枢纽。

当时的福州城,大街小巷热闹非凡,来自各地的商人汇聚于此,交换着商品和信息。

街边的店铺琳琅满目,有卖丝绸的、瓷器的、茶叶的,还有各种特色小吃。

那香味弥漫在空气中,让人垂涎欲滴。

港口上,一艘艘船只扬帆起航,驶向远方,带着福州的特产,也带着福州人的希望。

宋元时期,福州的地位进一步提升。

尤其是在宋代,福州的文化教育蓬勃发展,出现了众多的文人墨客。

当时的福州城,书院林立,学子们埋头苦读,都希望能够考取功名,光宗耀祖。

而且,宋代的福州还以造船业闻名于世。

福州制造的船只坚固耐用,航行在广阔的海洋上,展示着中国古代造船技术的高超水平。

明清时期,福州依然保持着重要的地位。

明朝时,福州的城市建设更加完善,城墙高大坚固,街道整齐划一。

清朝时期,福州成为了对台贸易的重要港口,与台湾的交流日益密切。

走进福州的三坊七巷,仿佛穿越回了过去。

那古老的石板路,被岁月打磨得光滑发亮。

近代福建城市发展研究(1843-1949年)——以福州、厦门为中心近代福建的城市发展经历了一系列的变革,其中福州和厦门这两个城市成为了福建城市化进程中的重要中心。

本文将以福州、厦门为中心,探讨近代福建城市发展的历程,分析其影响因素和特点。

一、福州城市发展福州位于福建省中部,自古以来就是福建的政治、经济和文化中心。

19世纪中叶以后,福州成为了外商和民族资本的中心之一,城市化进程加速。

1. 外商的影响鸦片战争后,福州成为了对外开放的港口城市,外商纷纷涌入。

他们在福州投资兴办工商企业,推动了城市工业的发展。

外商带来了现代化的技术和管理理念,促进了福州传统产业的升级和新兴产业的发展。

2. 科技创新推动城市发展福州的城市发展离不开科技创新的推动。

20世纪初期,福州成立了福建大学、福建师范学院等重点高等学府,人才聚集,科研成果丰硕。

科技创新催生了新的产业,为城市发展注入了新的动力。

3. 城市基础设施建设福州在城市基础设施建设方面也有了长足的进步。

自从洋务运动以来,福州开始兴建铁路和公路,提高了交通运输的效率。

此外,福州港的改造扩建也使得福州成为了福建省的重要贸易港口。

二、厦门城市发展厦门位于福建省南部海岸线,拥有得天独厚的海洋资源和地理优势。

从19世纪中叶以来,厦门的城市化进程蓬勃发展。

1. 对外贸易的崛起鸦片战争后,厦门成为了一个具有较早外国投资的城市。

西方列强通过厦门进行对华贸易,使得厦门成为了福建最早的对外贸易港口之一。

外商的涌入和对外贸易的推动促进了厦门城市的繁荣。

2. 清政府的投资清政府开始将厦门作为对外开放的重点城市进行大规模投资。

这一时期,厦门的城市基础设施建设得到迅猛发展,兴建了码头、马路、桥梁等,为城市的发展奠定了良好的基础。

3. 海洋经济的崛起厦门具有得天独厚的海洋资源,海运业和渔业成为了厦门经济的重要组成部分。

海洋经济的崛起推动了厦门的城市化进程,吸引了大量的人口涌入,使厦门成为了福建省的重要城市。

福州的变化及建设成就福州简称榕城,是福建省省会城市,全省最大城市之一,拥有2000多年的悠久历史,一直是福建省主要的政治文化中心,同时也是港口城市和造船中心、交通运输的中心。

地处福建东部沿海,闽江下游,与台湾隔海相望。

建国初期,国家刚解放,百废待兴,人民生活贫困,国家一穷二白。

由于历史、地理位置及经济基础等原因,福州工业基础十分薄弱。

在三年国民经济的恢复时期,福州实施了民主改革和初步生产改革,一方面大力发展国有工业,一方面对私营工业采取积极扶持的方针,工业生产很快得到恢复和发展。

1953年,第一个五年计划开始执行,福州工业开始进入有计划的发展道路,这时期福州工业建设速度快、发展迅速。

1958年开始的第二个五年计划时期,福州兴建了30多个骨干工业企业,重点发展原材料等基础工业,初步扭转了缺乏原材料、燃料的工业格局。

但由于“左”倾思潮在国民经济建设中占据主导地位,片面夸大调整生产关系对生产力的促进作用,在全国范围内掀起了以大炼钢铁为中心的“大跃进”热潮,扰乱了原有的工业生产正常秩序,导致国民经济比例关系失调,不得不从1961年起对工业行业进行调整,造成工业生产急速萎缩。

1966年,第三个五年计划开始实施,“文革”初期,在一系列极左思想冲击下,福州工业生产和建设遭到严重破坏,多数工厂停工停产,工业生产再次出现较大波动。

福州自古以来就是著名的商贸港口城市,是我国“海上丝绸之路”的重要门户。

它正式成为港口始于汉朝,鸦片战争后,福州被辟为五口通商口岸之一,是大宗进出口货物的集散地。

1978年底,党的十一届三中全会,拉开了中国改革开放的帷幕。

改革开放以来,福州得风气之先、乘政策之利,解放思想、敢闯敢试。

福州优越的地理位置也给对外贸易带来了得天独厚的优势,福州在对外经济保持平稳发展的同时,还进一步朝着全方位、多领域、多层次的方向推进,呈现出对外贸易持续发展的良好局势。

放眼福州,一个个令人称道的成就,都彰显改革开放累累硕果。

福州,是一座具有2200百多年历史的中国历史文化名城,自古就是中国重要的港口城市。

历史上曾多次进入中国十强城市。

还曾经“五度为都”。

福州籍的历史文化名人很多,却没有多少福州人知道他们也是福州!福州古代也是有名的进士状元之乡。

近代中国海军的故乡,上将之乡,中国第一个院士之乡,四大国石之首寿山石的故乡等等等等。

福州的魅力,有几个福州人知道?就像没几个子女记得父母的生日一样。

福州千年灿烂的闽都文化。

也逐渐被福州人所淡忘,甚至遗弃了!福州是国家历史文化名城,建城至今已有2200多年历史。

早在新石器时期,福州先民就创造了昙石山文化。

汉高祖五年(公元前202年),越王勾践后裔无诸受封“闽越王”,兴建“冶”城,开始了福州最早的城垣建设。

唐开元十三年(公元725年),因“州西北有福山”,始称“福州”,一直延用至今。

唐末、五代后梁初(公元901~908年),闽王王审知先后扩建“罗城”和南北夹城,将风景秀丽的于山、乌山、屏山圈入城内,故福州亦称“三山”。

北宋时期,福州太守张伯玉倡导“编户植榕”,令“榕荫满城,暑不张盖”,使福州又有了“榕城”的美誉。

元代,设“福建行中书省”于福州,福州成为省城。

明末,唐王朱聿健入闽称帝,福州又称“福京”。

清代,福州设为府治。

1946年,民国政府正式设立福州市。

1949年8月17日福州解放,设为福建省省会。

福州自古以来就是中国对外开放的前沿窗口和国际贸易的重要口岸。

早在东汉时期,福州就与东南亚地区有贸易往来。

唐宋时期,福州已成为“百货随潮船入市,万家沽酒户垂帘”的繁华国际贸易港口,是“海上丝绸之路”的重要门户。

明代,福州对外贸易进入鼎盛时期,福州港正式成为国家港口。

著名航海家郑和七下西洋都是在福州太平港(马尾、长乐一带)增加给养后扬帆出海。

清代自康熙、雍正之后开禁设关,福州对外贸易又趋繁荣,“使西南洋诸口咸来互市”。

鸦片战争后,福州被辟为“五口通商”口岸之一。

改革开放以来,福州成为全国首批14个对外开放沿海港口城市之一,享有国家赋予的经济技术开发区、保税区、高科技园区、出口加工区等优惠政策。

简述福州城市的发展史福州是一座历史名城,1986年被国务院公布为国家历史文化名城。

福州作为国家历史文化名城,具有悠久的历史。

早在7000年前,福州就同黄河、长江流域一样进入新石器时代。

先民们用简单的生产工具从事原始渔猎活动,并开始饲养畜类和从事简单的农业劳动,创造具有地方特色的福州原始文化。

古代福州城市的发展:公元前221年,秦始皇统一六国后,向福建进军。

公元前220年,秦始皇废闽越王无诸为君长,在福建地区设闽中郡。

汉高祖五年(前202年),汉复封无诸为闽越王,“王闽中故地,都东冶”,福州成为闽越国的都城。

无诸依冶山建城,人称“冶城”。

晋武帝太康三年(282年),福州为晋安郡的郡城,第一任郡守严高改建郡城,时称“子城”。

南朝、隋唐时,福州曾作为丰州、泉州、闽州、建州的州城。

唐开元十三年(725年),改设福州都督府,从此,福州就定了名。

唐末,河南光州固始人王审知随其兄王潮率兵南下,占领福建全境,创立闽国,定都福州。

唐天复元年(901年),王审知在子城外环建大城,设八城门、九便门、三水门,称“罗城”。

罗城内除官吏居住外,还让百姓按规定地段修建住宅,分段围以高墙,称之为坊,这便是“三坊七巷”的雏型。

开平元年(907年),在大城南北增筑月城,大城夹在其中,人称“夹城”。

因南门外一带地势低洼,又建城墙以防洪。

是时全城略呈圆形,越王山(屏山)、九仙山(于山)、乌山均被圈入城中,福州因而别称三山。

后来,王审知的儿子王延钧立国号“大闽”,将福州改称为“长乐府”、“东都”。

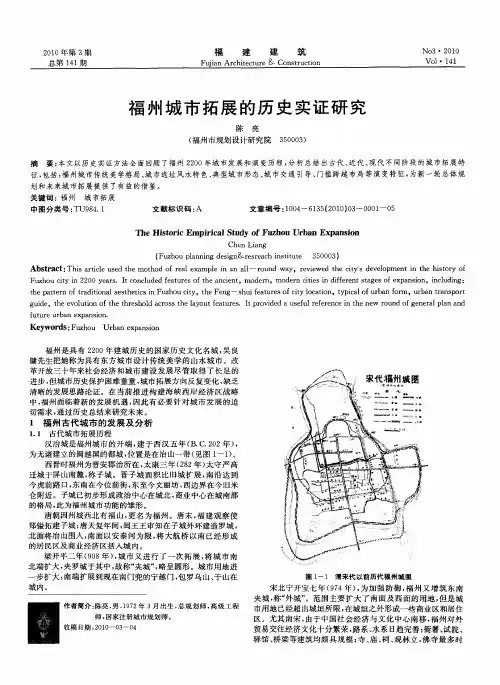

北宋开宝七年(974年)福州刺史钱昱在夹城之外增筑外城。

南宋末,益王赵登基于福州,升福州为福安府,作为行都。

元至元十五年(1278年),设福建行中书省于泉州,三年后迁返福州。

明代,统治者轻徭薄赋,奖廉肃贪,鼓励垦荒,发展生产,福州经济恢复,纺织业、商业、航海业复苏。

明洪武四年(1371年),在唐代的夹城与宋代的外城基础上砌石城以防倭,此为府城。

古代福州的城市空间变迁福州是福建省历史上最早建立的一座古城。

据考古证明,早在7000多年前的新时器时代,这一地区已经有人类活动。

到距今2200多年的西汉时代,闽越王无诸在此建立了第一个城池,称冶城。

自冶城起,随着时间的推移和历史的发展,福州城市空间不断变迁,城市规模日益壮观。

一、古代福州城市空间变迁几个主要阶段(一)城池初创(汉晋时期)1.汉冶城福州最早的城,称冶城。

汉高祖五年(202年),因无诸佐汉灭秦击楚有功,复立无诸为“闽越王”,王闽中故地,都东冶,都城称冶城。

关于冶城城址多有争议。

主要有三说:(1)浙江南部说。

(2)闽北说。

(3)福州说。

近年来,随着新店古城址、屏山宫殿遗址的发现及汉代“瓦当”等文物出土的考古确认,冶城在福州已得到越来越多学者的认可。

但在持福州说的学者中,对于冶城处于福州何处还存在着不同看法:(1)福州闽侯南通一带。

(2)北郊新店古城村一带。

(3)新店闽越城是无诸初创之冶城,屏山宫殿遗址是后来东越王余善的宫殿区。

(4)屏山南麓、冶山一带。

其中第四种说法与有关志书所载基本相符,现代考古发掘在当地发现的汉代宫殿遗址及万岁瓦当等文物也进行了进一步印证。

笔者对此一说法较为赞同。

东冶,“冶在中国之东,故亦名东冶”。

①冶城在海边,《后汉书·郑弘传》记载:“旧交趾七郡贡献转运,皆从东冶泛海而至,风波限阻,沈溺相系。

”《三国志·魏书·王朗传》记载:“王朗为孙策所败,从会稽浮海至东冶”。

由记载中“从东冶泛海”“浮海至东冶”的情形看,冶与处于闽江下游入海口的福州方位相吻合,当是闽越故都。

《汉书·朱买臣传》记载,朱买臣对汉武帝云:“故东越王居保泉山……”这里的泉山系指屏山之泉山。

《读史方舆纪要》还载到:“越王山在府城北,半蟠城外,东连冶山”,“又名泉山”,“闽越王都冶山前,故曰越王山”。

②《三山志》明确记载:“闽越王故城,在今治北二百五步。

晋太康三年(282年),既诏置郡。