埃里克森的自我同一性形成及影响因素

- 格式:docx

- 大小:22.90 KB

- 文档页数:16

青少年自我同一性的发展及其与依恋的关系一、本文概述本文旨在探讨青少年自我同一性的发展及其与依恋关系之间的内在联系。

我们将首先定义并解析自我同一性和依恋的概念,进而阐述它们在青少年阶段的特殊性和重要性。

接着,我们将回顾相关理论和研究,探讨自我同一性发展的影响因素,以及它如何与依恋关系相互影响。

通过深入探讨这两者之间的关系,我们可以更好地理解青少年期的心理发展,为教育者和家长提供有针对性的指导建议,促进青少年的健康成长和自我实现。

最终,我们期望通过本文的研究,为青少年心理发展领域贡献新的理论视角和实践指导。

二、自我同一性的理论框架与发展自我同一性是一个复杂的心理过程,它涉及个体对自我认知、价值观、目标和人生观的整合和确认。

对于青少年来说,自我同一性的形成和发展尤为重要,因为这是他们建立自我认同、形成独立人格的关键时期。

在理论框架方面,埃里克·埃里克森的心理社会发展理论为自我同一性的研究提供了重要视角。

他认为,青少年期是建立自我同一性的关键时期,青少年需要在这个阶段解决“我是谁”的问题。

埃里克森的理论强调了同一性危机的重要性,即青少年在探索自我认同的过程中可能会经历的困惑和不确定性。

自我同一性的发展是一个动态的过程,它随着青少年的成长而逐渐成熟。

在青少年早期,个体开始意识到自我与他人的区别,并开始探索自己的身份和价值观。

在这一阶段,青少年可能会尝试不同的角色和身份,以寻找适合自己的定位。

随着经验的积累和认知的发展,青少年逐渐形成了更为稳定和清晰的自我认同。

依恋理论也为理解自我同一性的发展提供了重要视角。

依恋理论认为,个体与主要照顾者之间的情感联系对个体的心理发展具有深远影响。

在青少年阶段,与父母的依恋关系对青少年的自我同一性发展具有重要影响。

良好的依恋关系可以为青少年提供情感支持和安全感,有助于他们更好地探索自我和形成稳定的自我认同。

自我同一性的发展是一个复杂而动态的过程,它涉及个体对自我认知、价值观、目标和人生观的整合和确认。

埃里克森地自我同一性形成及影响因素自我同一性是指个体对自己的价值观、兴趣和能力的清晰认知,并形成一个稳定一致的自我形象。

埃里克森(Erik Erikson)是一位重要的心理学家,他提出了著名的生命发展理论,其中包括了自我同一性的概念。

以下将探讨埃里克森地自我同一性的形成及影响因素。

自我同一性形成主要发生在青少年期,这一时期个体面临着身份探索的任务。

埃里克森将自我同一性的形成分为两个阶段,身份的形成和身份的合成。

在身份的形成阶段,个体开始意识到自己在社会中的地位和角色,并试图寻找自己的身份。

这个时期的青少年会面临自己与他人之间的差异,他们可能会试探和尝试不同的角色和身份,以找到适合自己的方式。

身体的变化以及独立性的增加,也会对个体的自我认知产生影响。

自我同一性的形成受到多种因素的影响。

以下是几个重要的影响因素:1.社会环境:社会环境中的家庭、朋友圈和学校等,对个体的自我同一性形成起着重要作用。

一个支持和鼓励个体自我探索和发展的环境将有助于个体形成积极的自我认知。

2.文化和价值观:个体所处的文化对其自我同一性的形成和发展有深远影响。

每个文化都有其独特的价值观和期望,这些价值观会塑造个体的自我认知和身份。

3.人际关系:个体与他人的互动也会影响自我同一性的形成。

正面且支持性的人际关系有助于个体形成积极的自我认同,而负面和冲突的人际关系可能导致自我认同的不稳定和消极。

4.经历和意义的探寻:个体通过不同的经历和挑战来发展自己的自我认知。

他们可能会面临决策困难、失去和挫折等情况,通过深入探索和理解这些经历的意义,个体可以建立更为稳定和有意义的自我认同。

总之,埃里克森地自我同一性形成是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。

社会环境、文化和价值观、人际关系以及个体的经历和意义探索,都会对个体的自我认知产生重要影响。

在青少年期的自我探索和形成过程中,个体应该积极参与和与他人交流,寻找适合自己的身份和角色,以建立一个健康、稳定的自我同一性。

埃里克森认为青少年自我同一性青少年自我同一性是毫无疑问一个急需要理解的概念。

内含着数量十分多的组成部分,这些部分的关系也非常重要。

据伊戈尔·埃里克森认为,自我同一性这个概念可以从两个层面来看:外在的和内在的。

外在层面即基于外部表面所看到的那些外部因素,如3D身体形象这样的客观现实。

而内在层面则更多地侧重于个体内部的话题,如家庭和他人的影响,个人能力这类事物。

外在层面可能会影响青少年的自我同一性观念,有许多事情需要更加深入地探讨。

比如,青少年总是希望被认可,其中非常重要的一点突出地来是他们会不断地比较自己与他人的表面外貌,也就是外部因素。

他们会参照那些与自己相似的人,从而获得被认可的安全感,这是一个很大的支撑点。

而与此同时,他们处在不断变化的年龄段,身体特征也在发育壮大,可以说未知非常多,他们会有多种方式去探索新变化带来的感受,从而学习掌握新的信息。

从内在层面来看,自我同一性还涉及许多其他的方面。

首先,家庭环境对青少年的自我同一性也有重要影响,家庭会给予青少年另一种积极的信息,他们会受到家庭成员的爱与支持,也会受到家庭环境当中关于道德、价值观等等不同方面的熏陶。

其次,青少年会受到他人的影响,这会影响他们的自我同一性观念,比如朋友、老师等当他们有正确的指导和鼓励时,他们会更乐观,也会得到一定程度的认同感;但是当受到负面指责和反复质疑时,他们也会受到影响,因而发展出各种各样的自我同一性观念。

最后,个人能力也很重要。

青少年会去学习许多新的东西,但让他们达到一定程度的自我认知,要求他们拥有更高的认知理解能力,也要求他们有更强的学习能力和分析能力等等。

这也会影响他们的自我同一性观念的发展,虽然这样的影响可能不太明显,但会在某种程度上对他们有影响,尤其是当他们遇到具体的选择和判断时。

总之,青少年的自我同一性规划密不可分,在讨论过外在因素和内在因素之后,我们可以发现,这些因素都是非常重要的,他们会相互影响,也会相互制约,并且都是青少年自我同一性观念发展的基础。

请简述埃里克森的人格发展理论与青少年自我同一性获得的方式埃里克森人格发展理论:八个阶段(1)信任对不信任(0~1岁)第一阶段就是婴儿期。

埃里克森认为,信任就是人对周围现实的基本态度,就是健康人格的根基。

它在第一年就开始形成,而后逐渐发展。

新生婴儿必须依靠别人满足自己的基本需要,如果能从父母及她人那里获得满足,就会对现实、对人生产生信任感。

如果,没人理睬,需要不能得到满足,就会产生不信任感。

如果这种不信任感扩展下去,就会形成缺乏安全感、猜疑、不信任、不友好等人格品质。

(2)自主对羞怯(2~3岁)第二阶段就是幼儿前期。

该阶段开始行走与学习语言,孩子要求自己探索周围环境,开始摆脱过去的依赖状态,产生了自主的欲求,许多事情都想自己动手,不愿别人干预,如想自己穿衣、吃饭、行走、大小便等。

如果父母或成人允许并支持孩子做力所能及的事,表扬鼓励孩子,那么,孩子将体验到自己的能力与对环境的影响力,逐渐养成自主、自立的人格特征。

相反,如果对孩子过分溺爱与限制,什么事都由成人代做,孩子将体验不到自己的能力,觉得自己不能独立、没用,产生羞怯、疑惑等。

(3)主动性对内疚(4~5岁)第三阶段就是幼儿后期。

这时儿童开始发展自己的想象力,知觉动作能力也得到较快发展。

因而,儿童特别好奇,好问,主动探索的欲望很强,善于提出各种设想与建议。

如果成人能耐心对待并细心回答她们的问题,适当评价鼓励她们的活动与建议,就可发展她们的判断能力,形成大胆地创造精神。

反之,成人急躁、粗暴,不耐心对待她们提出的问题或设想,甚至过分限制、讥笑,就会形成胆怯、懊悔、内疚等人格特征。

(4)勤奋对自卑(6~11岁)第四阶段就是学龄期。

进入小学,儿童追求自己学习上获得成功与得到赞许。

若通过勤奋学习而获得了成功与赞许,她们就会继续勤奋努力,乐观进取,养成勤奋学习,勤奋工作的品质。

如果屡遭失败,就会丧失自信与进取心,形成冷漠、自卑的人格特征。

(5)同一性对角色混乱(11~18岁)第五阶段就是青年初期,形成自我同一性的时期。

心理学家埃里克森发展青春期孩子的自我同一性比学习都重要在青春期这个特殊的阶段,孩子们经历着身心上的巨大变化和探索,而心理学家埃里克森则提出了自我同一性的理论。

埃里克森认为,在这个阶段发展孩子的自我同一性比学习都要重要。

本文将介绍自我同一性的概念、重要性以及如何发展青春期孩子的自我同一性。

一、自我同一性的概念自我同一性是指个体在心理发展过程中形成的一个稳定、一致的自我认同感。

当一个人能够确立并坚定自己的价值观、兴趣爱好、个性特点以及人生目标时,我们可以说他已经取得了自我同一性。

自我同一性是个体形成独立个性的重要标志,也是建立自信心和自尊心的基础。

二、自我同一性的重要性1. 建立自我认知:通过发展自我同一性,青春期孩子能够更好地了解自己的内心世界,认识自己的兴趣爱好、优势和劣势等。

这种自我认知是个人发展的基石,有助于他们树立正确的人生观和价值观。

2. 培养自信心:青春期是孩子们形成自信心的关键时期。

当他们能够准确认知自己的特点和能力,并积极接受并发展这些特点时,将增强自信心。

自信心是成功的重要因素,能够帮助他们在学习和人际交往中更好地表现自己。

3. 建立社会关系:拥有健康的自我同一性有助于青春期孩子与他人建立积极的社会关系。

当他们清楚自己的兴趣爱好和价值观后,能够更有针对性地选择朋友和社交圈子。

正确认识自己,才能更好地与他人沟通和互动。

三、如何发展青春期孩子的自我同一性1. 倾听和尊重:作为家长或教育者,要倾听孩子的心声,并尊重他们的权利和选择。

给予他们发展自我同一性的空间和自主权,帮助他们形成独立思考和决策的能力。

2. 提供支持和引导:家长和教育者应提供适当的支持和帮助,帮助孩子们探索自我。

鼓励他们尝试不同的事物,发展他们的兴趣爱好,并提供相关资源和机会。

3. 培养思辨能力:青春期是孩子们独立思考的时期。

教育者可以通过激发孩子的思辨能力,教导他们如何分析和评估信息,提供各种观点和看法,引导他们自主思考和形成自己的判断。

(1)信任对不信任(0~1岁)第一阶段是婴儿期。

埃里克森认为,信任是人对周围现实的基本态度,是健康人格的根基。

它在第一年就开始形成,而后逐渐发展。

新生婴儿必须依靠别人满足自己的基本需要,如果能从父母及他人那里获得满足,就会对现实、对人生产生信任感。

如果,没人理睬,需要不能得到满足,就会产生不信任感。

如果这种不信任感扩展下去,就会形成缺乏安全感、猜疑、不信任、不友好等人格品质。

(2)自主对羞怯(2~3岁)第二阶段是幼儿前期。

该阶段开始行走和学习语言,孩子要求自己探索周围环境,开始摆脱过去的依赖状态,产生了自主的欲求,许多事情都想自己动手,不愿别人干预,如想自己穿衣、吃饭、行走、大小便等。

如果父母或成人允许并支持孩子做力所能及的事,表扬鼓励孩子,那么,孩子将体验到自己的能力和对环境的影响力,逐渐养成自主、自立的人格特征。

相反,如果对孩子过分溺爱和限制,什么事都由成人代做,孩子将体验不到自己的能力,觉得自己不能独立、没用,产生羞怯、疑惑等。

(3)主动性对内疚(4~5岁)第三阶段是幼儿后期。

这时儿童开始发展自己的想象力,知觉动作能力也得到较快发展。

因而,儿童特别好奇,好问,主动探索的欲望很强,善于提出各种设想和建议。

如果成人能耐心对待并细心回答他们的问题,适当评价鼓励他们的活动和建议,就可发展他们的判断能力,形成大胆地创造精神。

反之,成人急躁、粗暴,不耐心对待他们提出的问题或设想,甚至过分限制、讥笑,就会形成胆怯、懊悔、内疚等人格特征。

(4)勤奋对自卑(6~11岁)第四阶段是学龄期。

进入小学,儿童追求自己学习上获得成功和得到赞许。

若通过勤奋学习而获得了成功与赞许,他们就会继续勤奋努力,乐观进取,养成勤奋学习,勤奋工作的品质。

如果屡遭失败,就会丧失自信和进取心,形成冷漠、自卑的人格特征。

(5)同一性对角色混乱(11~18岁)第五阶段是青年初期,形成自我同一性的时期。

自我同一性是在前四个阶段发展的基础上对自己心理面貌的整合,即自己究竟是一个什么样的人,自己与别人的异同,以及认识自己的过去、现在和将来在社会生活中的关联方式。

埃里克森的同一性理论性——自我同一性的形成及其影响因素艾里克森的同一性理论为我们认识、研究青少年问题打开了另一扇窗户。

自我同一性问题,关系到青少年发展的方方面面。

自我同一性的确立,对于青少年的健康成长,较好地适应社会和实现自身的价值都具有重要意义。

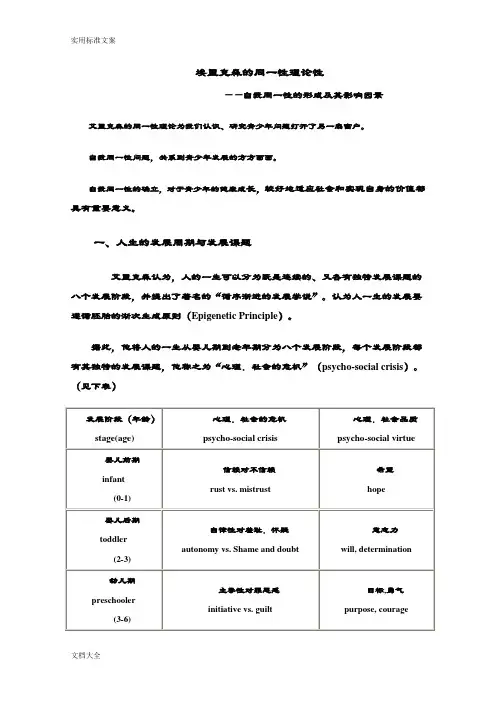

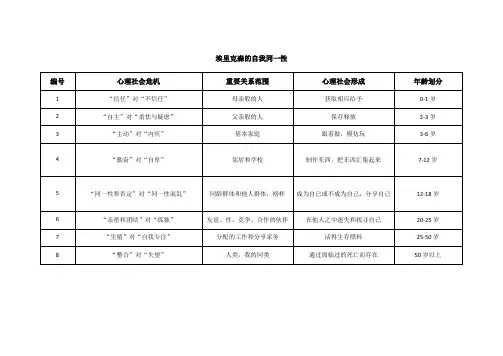

一、人生的发展周期与发展课题艾里克森认为,人的一生可以分为既是连续的、又各有独特发展课题的八个发展阶段,并提出了著名的“循序渐进的发展学说”。

认为人一生的发展要遵循胚胎的渐次生成原则(Epigenetic Principle)。

据此,他将人的一生从婴儿期到老年期分为八个发展阶段,每个发展阶段都有其独特的发展课题,他称之为“心理.社会的危机”(psycho-social crisis)。

(见下表)但在此,“危机”有着发展的意义,它并不意味着灾祸临头,它指的是一个转折点,或者说是个体在发展过程中必须实现或完成的“发展课题”。

艾里克森认为根据发展课题的完成、危机的解决样式,个体会形成两个极端品质。

接近成功的一端,就会形成积极的品质,这是一种有利于人格健全完满发展所必须掌握的“心理.社会”的基本态度。

而在发展课题上的失败会导致个体形成消极的人格品质。

每个人的人格品质都处于两极之间的某一个点上。

教育的作用在于帮助青少年顺利完成发展课题,促进积极人格品质的形成。

艾里克森认为,每一个发展阶段的课题的解决与前几个阶段的完成情况及后几个阶段发展的可能性有密切的关系。

在这八个发展阶段中,青少年期是艾里克森聚焦的发展阶段。

正是在论及青少年期的发展课题时,艾里克森提出了他的自我同一性理论(ego identity)。

他对这一阶段的研究是他全部理论的基石,也是他最大成就之所在。

二、青少年期的发展课题——同一性对角色混乱艾里克森认为,青少年期的发展课题是同一性确立对角色混乱。

这个阶段发生在12——19岁左右。

艾里克森正是因为对这一阶段的论述才显赫于世的。

艾里克森认为这个阶段体现了童年期向青年期发展的过渡。

自我同一性理论及研究进展摘要:对自我同一性理论研究进行归纳概括,从自我同一性概念界定、自我同一性的测量、自我同一性模型建构、相关因素及应用研究等方面进行综述。

发现自我同一性理论研究越来越关注内在心理结构及现象学方面的影响因素,中国对自我同一性理论本身缺乏深入研究,国内的研究主要集中在引进、评述国外的研究成果及应用上。

关键词:自我同一性理论青少年自我同一性模型自我同一性测量同一性几乎是当代社会科学无所不在的概念,它遍及哲学、心理学、精神分析学、政治科学、社会学、人类学和历史学。

埃里克森(Erikson)1946年将同一性概念引入心理学,1963年首创自我同一性概念并被广泛地应用于社会心理学、人格心理学、发展心理学、教育心理学、咨询心理学和文化心理学。

继埃里克森之后,玛西亚(Marcia)等对自我同一性进行不断的深入研究,自我同一性理论研究已经取得一定的成果。

目前关于自我同一性理论的研究主要集中于自我同一性概念的界定、自我同一性的实证研究、自我同一性模型的建构等。

本文主要是针对自我同一性理论的现有研究进行综述,通过对现有研究成果及最新的研究进展的陈述,分析自我同一性理论的研究发展趋势,以便更好地把握自我同一性理论,并有效地运用自我同一性理论。

一、自我同一性的概念界定自我同一性是西方心理学中一个重要概念,它被广泛用于发展心理学、人格心理学、社会心理学、咨询心理学、教育心理学等,但是自我同一性概念内涵丰富、复杂,到目前尚缺乏明确统一的定义,这影响了自我同一性理论的进一步发展。

目前关于自我同一性概念的研究也有许多,比较有代表性的有韩晓峰、郭金山的《论自我同一性概念的整合》、郭金山的《西方心理学自我同一性概念的解析》。

郭金山的《西方心理学自我同一性概念的解析》主要分析了埃里克森自我同一性概念的奠基、自我同一性概念的实证研究以及自我同一性概念发展的新趋势。

Erikson 是第一个系统全面地阐释自我同一性的理论家,被称为自我同一性之父。

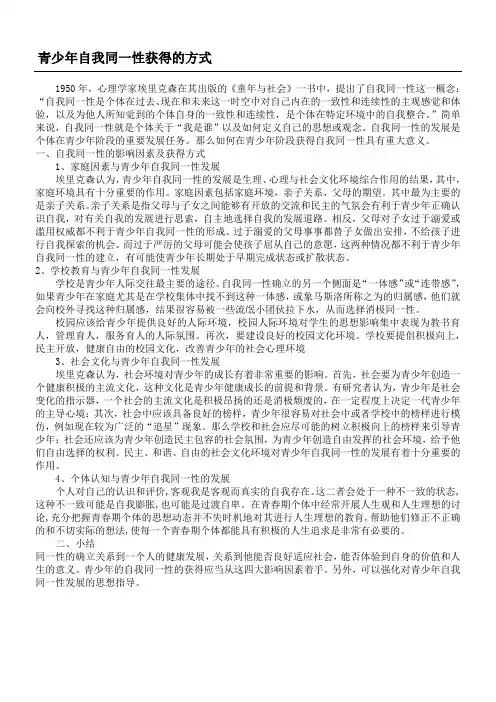

青少年自我同一性获得的方式1950年,心理学家埃里克森在其出版的《童年与社会》一书中,提出了自我同一性这一概念:“自我同一性是个体在过去、现在和未来这一时空中对自己内在的一致性和连续性的主观感觉和体验,以及为他人所知觉到的个体自身的一致性和连续性,是个体在特定环境中的自我整合。

”简单来说,自我同一性就是个体关于“我是谁”以及如何定义自己的思想或观念。

自我同一性的发展是个体在青少年阶段的重要发展任务。

那么如何在青少年阶段获得自我同一性具有重大意义。

一、自我同一性的影响因素及获得方式1、家庭因素与青少年自我同一性发展埃里克森认为,青少年自我同一性的发展是生理、心理与社会文化环境综合作用的结果,其中,家庭环境具有十分重要的作用。

家庭因素包括家庭环境,亲子关系,父母的期望。

其中最为主要的是亲子关系。

亲子关系是指父母与子女之间能够有开放的交流和民主的气氛会有利于青少年正确认识自我,对有关自我的发展进行思索,自主地选择自我的发展道路。

相反,父母对子女过于溺爱或滥用权威都不利于青少年自我同一性的形成。

过于溺爱的父母事事都替子女做出安排,不给孩子进行自我探索的机会。

而过于严厉的父母可能会使孩子屈从自己的意愿,这两种情况都不利于青少年自我同一性的建立,有可能使青少年长期处于早期完成状态或扩散状态。

2、学校教育与青少年自我同一性发展学校是青少年人际交往最主要的途径。

自我同一性确立的另一个侧面是“一体感”或“连带感”,如果青少年在家庭尤其是在学校集体中找不到这种一体感,或象马斯洛所称之为的归属感,他们就会向校外寻找这种归属感,结果很容易被一些流氓小团伙拉下水,从而选择消极同一性。

校园应该给青少年提供良好的人际环境,校园人际环境对学生的思想影响集中表现为教书育人,管理育人,服务育人的人际氛围。

再次,要建设良好的校园文化环境。

学校要提倡积极向上,民主开放,健康自由的校园文化,改善青少年的社会心理环境3、社会文化与青少年自我同一性发展埃里克森认为,社会环境对青少年的成长有着非常重要的影响。

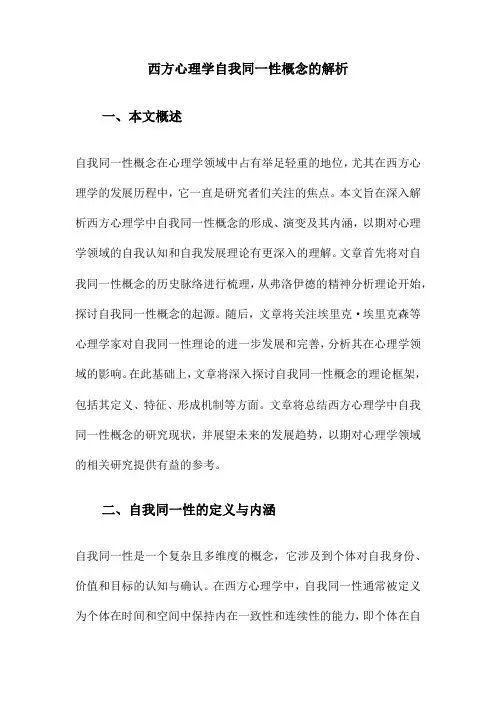

西方心理学自我同一性概念的解析一、本文概述自我同一性概念在心理学领域中占有举足轻重的地位,尤其在西方心理学的发展历程中,它一直是研究者们关注的焦点。

本文旨在深入解析西方心理学中自我同一性概念的形成、演变及其内涵,以期对心理学领域的自我认知和自我发展理论有更深入的理解。

文章首先将对自我同一性概念的历史脉络进行梳理,从弗洛伊德的精神分析理论开始,探讨自我同一性概念的起源。

随后,文章将关注埃里克·埃里克森等心理学家对自我同一性理论的进一步发展和完善,分析其在心理学领域的影响。

在此基础上,文章将深入探讨自我同一性概念的理论框架,包括其定义、特征、形成机制等方面。

文章将总结西方心理学中自我同一性概念的研究现状,并展望未来的发展趋势,以期对心理学领域的相关研究提供有益的参考。

二、自我同一性的定义与内涵自我同一性是一个复杂且多维度的概念,它涉及到个体对自我身份、价值和目标的认知与确认。

在西方心理学中,自我同一性通常被定义为个体在时间和空间中保持内在一致性和连续性的能力,即个体在自我认知、情感、动机和行为等方面的一致性和稳定性。

自我同一性的内涵十分丰富,它不仅包括个体对自我身份的认知,还涉及到对自我价值、信仰、目标和人生意义的认同。

自我同一性的形成是一个动态的过程,它受到社会、文化、家庭、教育等多种因素的影响。

在这个过程中,个体需要不断地进行自我探索、自我反思和自我确认,以建立稳定的自我认同。

自我同一性的实现对于个体的心理健康和人格发展具有重要意义。

一个具有自我同一性的个体通常能够清晰地认识自己的内在需求和愿望,有明确的人生目标和信仰,能够自我激励和应对生活中的挑战。

自我同一性还能够促进个体的社会适应和人际关系的发展,帮助个体建立稳定的社会关系网络。

然而,自我同一性的形成并不是一蹴而就的,它需要个体在成长过程中不断地进行自我探索和确认。

在这个过程中,个体可能会面临各种挑战和困惑,需要不断地调整和完善自己的自我认同。

艾里克森的自我同一性理论艾里克森生于德国梅茵河畔的法兰克福的埃里克森,父亲为丹麦籍。

生后不久父母离异,母亲改嫁给一位犹太儿童医生。

从此小艾里克森由继父抚养,改姓洪伯格尔。

埃里克森长得看起来像一个丹麦人,他的小学同学视他为犹太人,不愿和他玩,犹太人又因他长相的不同而疏远他。

他只读过文科中学,喜爱历史和艺术,其余成绩平平,青年时代的埃里克森不喜欢正式的学术氛围,没有上大学,而是成为流浪艺术家,在这段时间他曾为自己的同一性而苦恼。

25岁那年,仅仅根据他的人格特质而不是他的训练,他被送往安娜弗洛伊德那里,他由于安娜弗洛伊德开始接触精神分析,开始追随安娜弗洛伊德研究精神分析学。

成为一名儿童精神分析医生,他也是当代精神分析自我心理学的最知名人物。

?艾里克森(Erik Homburger Erikson, 1902-1994)生于德国的法兰克福,只受过大学预科教育。

1933年他参加了维也纳精神分析学会,并追随安娜学习儿童精神分析。

同年,他在美国波士顿开业,1936-1939年在耶鲁大学医学研究院精神病学系工作,1939-1944年参加加利福尼亚大学伯克利分校儿童福利研究所的纵向“儿童指导研究”。

40年代他曾到印第安人的苏族和尤洛克部落从事儿童的跨文化现场调查。

1951-1960年在匹兹堡大学医学院任精神病学教授。

1960年起任哈佛大学人类发展学教授,直到1970年退休。

艾里克森是继哈特曼之后自我心理学的杰出代表,他进一步发展了哈特曼所重视的社会环境对自我适应作用的思想,从生物、心理和社会环境三个方面考察了自我的发展,提出了以自我为核心的人格发展渐成说。

一、自我及其同一性艾里克森主张研究的自我是弗洛伊德的三部人格结构中的一部分,但是却是一种独立的力量,不再受伊底和超我的压迫。

他认为自我是一种有意识的心理过程;是过去经验和现在经验的综合体,并能综合进化过程中的两种力量------人的内部发展和社会发展,引导人的心理性欲的合理发展。

自我同一性(大学生心理健康作业)关于青少年的自我同一性通过阅读一些描述自我同一性的论文,我在一定程度上了解了它的相关内涵,结合我自己的成长经历,我想表达一下对它的理解。

一、何为“自我”?痴迷于各种悬疑惊悚电影的我,无意中从一部大卫?林奇导演的心理题材的电影《穆赫兰道》中得知了弗洛伊德先生及他著名的性心理学说。

他相当于是我的第一位心理思想启蒙老师,因为在之前我一直都是自己摸索。

他把人格结构划分成“本我”、“自我”、“超我”三个部分:“本我”即本着原始欲望、不计后果来行事的我的潜意识,“超我”即严格遵守道德规范加以行事的我的意识,并称“自我”是本能冲动和超我需求之间的传递者,是本我和超我压迫的产物。

换句话说,“自我”是“本我”欲望和“超我”压制衡量在一种稳定状态下所呈现出的结果(潜意识和意识之间的产物)。

这是我之前的认识,而直到最近,另一位心理学家埃里克森的思想给了我新的启发。

与弗氏观点不同的是,他认为“自我”在人格划分中是一个独立且相当有力的部分。

它把人的发展动机从潜意识层面上升到意识层面,然后结合人的过去经验和现在经验等加以控制(貌似它和“超我”结合为一体了)。

如果说,弗氏观点中的“自我”比较被动,那么这时的“自我”就比较主动了。

对于上述两个观点,我并不想说我赞同哪一方,或反对哪一方,因为一千个读者就有一千个哈姆雷特,而我只能说,两者下的“自我”都是约束“本能欲望”的有着各种规则的正常人。

二、何为同一性?我认为是理想中的自我和现实中的自我之间达到一种同一,即两者在各方面差不多一致,没有太大差距。

而这个“自我“包括三种:1、作为个体的”自我“,它是在过去、现在和将来这一时空中,对“自己是谁”、“自己还是原来的自己”、“自己自身是同一实体的存在”等问题的主观感觉或意识。

它重视主观的意识体验,强调内外部的整合及自身内在的不变性和连续性。

2、以社会性存在确立的自我,也就是被社会认可自己、所确立的自我形象,如“我是中国人”、“我是学生”等。

网络财富・Intemet fortune・Education Front知识传授中,增加吸引力和感召力,淡化“灌输”痕迹,增强教育效果。

.实施技术叠坝工程网络的开放性特点使它不能为任何机构和个人所独有,也就不可能对其进行集中式的管理。

但校园网可以靠提升技术层面水平,通过定时局域网、议程设置解决网络教育效果问题。

.打造“领航人”工程网络文化的建设和管理是一个崭新的课题,特别是对网络的“领航人”的素质提出较高的要求:其所思所想必然也要领先于同时代。

他需要有耐得住寂寞的心灵定力、吞吐历代经典的魄力、贯通古今的智慧和不断创造的精神动感。

高校思想教育者必须在网络文化的海洋中即能潜水又会游泳。

首先要通晓网络语言,不懂“886”,正确引导文化发展就十分困难。

但不能只做一个沉默的“潜水员”,畅游其中,这需要“领航者”必须不断进行知识增量,如网络技术带来了新的道德、法律和资本命题等。

最后,有个教育方式和艺术问题。

网络建设者要从“家长型”角色向“服务型”角色转变。

教育方式实行“软着陆”,多用点“借力打力”的巧劲,注重引导艺术,而不是引导力度,才会有个性化的信息传播水平,才能在全球一体的网络世界里,形成我们强有力的声音。

作者简介:段笑那(1963—),女,硕士研究生,副研究员,辽宁医学院宣传统战部部长。

Erikson的生平与其自我同一性的关系陈方超(铜仁学院教育系,贵州 铜仁 554300)【摘要】Erik Homburger Erikson是一位美国儿童精神分析医生,当代最有名望的精神分析理论家之一。

他的姓氏矛盾,早年表现出的对古典语言、文学和历史的强烈兴趣,以及到欧洲游学,接受Anna Freud的精神分析训练和从事儿童精神分析工作等生平事件是他提出自我同一性概念的潜意识动机之一。

【关键词】Erikson;自我同一性;关系E r i k H o m b u r g e r E r i k s o n (1902.06.15-1994.05.12)是一位美国人格发展心理学家,儿童精神分析医生,当代精神分析自我心理学家,新精神分析学派的代表人物,也是当代最有名望的精神分析理论家之一。

十年来大学生自我同一性综述张卉(陇东学院教育学院,甘肃·兰州 730070)摘要:通过文献综述法从自我同一性的概念及相关理论、大学生自我同一性确立和发展的因素方面,综述了近十年来我国大学生自我同一性研究的现状,整理相关自我同一性的测量。

以期引起人们对这一研究领域的广泛关注与思考。

关键词:教育心理学;大学生;自我同一性;理论中国分类号:G445 文献标识码:A 文章编号:“自我同一性”(self-identity)是由美国哈佛大学心理学家埃里克森在其“心理社会性发展理论”中首次提出。

他认为个体一生要经历8个自我发展的关键性转折阶段,每个阶段都有其特殊的身心发展需要。

在这一过程中埃里克森更强调青春期的自我同一性的发展。

当前,大学生心理健康已引起心理学、教育学乃至整个社会的关注。

大学生正处在从青少年向成年人过度的阶段,他们要经历生理、认知以及社会角色各方的重要变化。

这些变化使大学生重新对自我进行审视,整合自己过去的经验,认识自己发展的一致性和连续性,更好的适应、把握当前的变化。

而研究与教育的目的就在与帮助青年们顺利完成发展课题,促进积极人格的形成。

国内的学者对于大学生自我同一的确立做了大量的实证研究,取得了十分丰硕的研究成果,对于影响大学生自我同一性的因素进行了研究。

如网络与大学生同一性的关系。

五大人格对大学生自我同一性的关系。

心理健康与大学生自我同一性的关系。

这些研究使得人们更多的了解了自我同一性,人们开始对于大学生的心理健康投入更多的关注,这为以后大学生自我同一性的相关研究提供了理论支持。

但是,对于大学生自我同一性的研究相对比较局限。

本人对于自我同一性的概念、相关理论做出了阐述、揭示了研究现状、探究了原因、分析了不足并对未来的研究取向展望等。

1 自我同一性的概述自我同一性的内涵同一性(identity)几乎是当代社会科学无所不在的概念,它编及哲学、心理学、精神分析学、政治科学、社会学、人类学和历史学。

青少年的自我同一性09心理何晓华098314120摘要:自我同一性是埃里克森儿童发展理论中的一个核心概念。

他提出“自我同一性”是指人对自我一致性或连续性的感知,常常出现在青年的后期。

可见自我同一性问题是青春期个体发展所面临的核心问题,它反映了个体在青春期发展过程中所遇到的矛盾与冲突。

埃里克森关于自我同一性的论述对解决青春期个体的自我同一性有重要的应用价值,也为我们理解和研究青少年问题提供了一种新的思维方式。

本文在概述了埃里克森的自我同一性理论的基础上,探讨了青少年的自我同一性的形成及其影响因素。

关键词:埃里克森;自我同一性;发展;青少年正文:埃里克森(E.H.Erikson,1902)是美国著名精神病医师,新精神分析派的代表人物。

他认为,人的自我意识发展持续一生,他把自我意识的形成和发展过程划分为八个阶段,分别为:基本信任对基本不信任;自主对羞怯和疑虑;主动对内疚;勤奋对自卑;同一性对角色混乱;亲密对孤独;繁殖对停滞;自我整合对停滞。

而青少年处于第五个阶段,同一性对角色混乱。

这一阶段是童年向成熟迈进的重要的转折点,也可能是人一生中最困难的时期。

以前只是对游乐场感兴趣,遇到的问题也很简单,现在,突然要应付生活中的重要问题了,这种跨越造成的混乱使青少年感到烦恼甚至痛苦。

埃里克森清楚地看到了这几年的重要意义。

年轻人开始提出这样一个重要问题:“我是谁?”如果对这一问题的回答是成功的,他们的自我认同感就形成了,他们对个人价值和宗教问题能独立做出决定,理解了自己是怎样的人,接受并欣赏自己。

但是,很遗憾,有许多青少年不能形成良好的自我认同感,相反,他们出现了角色混乱。

自我同一性对发展健康人格是十分重要的,同一性的形成标志着儿童期的结束和成年期的开始。

如果在这个阶段青少年不能获得同一性,就会产生角色混乱或消极同一性。

角色混乱是指个体不能正确选择适应社会环境的生活角色。

这类个体无法“发现自己” , 也不知道自己究竟是什么样的人,想要成为什么样的人。

大学生自我同一性形成的个体因素与家庭因素一、概述自我同一性是个体在心理发展过程中的重要概念,它指的是个体在自我认知、情感、价值观和行为等方面形成的一致性和连续性。

对于大学生而言,自我同一性的形成是其个人成长和心理成熟的重要标志。

个体因素与家庭因素在大学生自我同一性形成过程中起着至关重要的作用。

本文旨在探讨大学生自我同一性形成的个体因素与家庭因素,以期更好地理解大学生心理发展的特点,为高校心理健康教育提供理论支持和实践指导。

在个体因素方面,大学生的自我认知、人格特质、自我动机等因素都会影响其自我同一性的形成。

例如,自我认知的清晰度会影响个体对自我价值的判断和行为的选择人格特质的不同会导致个体在面对挑战和困难时表现出不同的应对方式自我动机的强弱则会影响个体在追求自我实现过程中的积极性和持久性。

深入研究这些个体因素对于理解大学生自我同一性的形成具有重要意义。

在家庭因素方面,家庭环境、父母教养方式、家庭经济状况等都会对大学生的自我同一性产生影响。

家庭环境的和谐与否会影响个体的情感发展和社交能力的形成父母教养方式的不同会塑造个体不同的自我认知和价值观家庭经济状况的差异则会导致个体在面对未来规划和职业发展时产生不同的心理压力和期望。

这些因素都会在一定程度上塑造个体的自我同一性。

本文将从个体因素和家庭因素两个方面入手,深入剖析大学生自我同一性形成的内在机制和外部影响,以期为高校心理健康教育提供有益参考和借鉴。

1. 自我同一性的定义和重要性自我同一性,也称为自我认同,是指个体对自己内在和外在特质、价值观、目标、信仰等形成的连贯、一致和稳定的自我认识。

这一概念最早由心理学家埃里克埃里克森提出,他认为自我同一性的形成是个体心理发展的重要阶段,对于个人的成长、心理健康和社会适应具有深远的影响。

对于大学生而言,自我同一性的形成具有特别重要的意义。

大学阶段是个体从青少年向成年人过渡的关键时期,面临着身份认同、职业规划、人际关系等多方面的挑战。

埃里克森的同一性理论性——自我同一性的形成及其影响因素艾里克森的同一性理论为我们认识、研究青少年问题打开了另一扇窗户。

自我同一性问题,关系到青少年发展的方方面面。

自我同一性的确立,对于青少年的健康成长,较好地适应社会和实现自身的价值都具有重要意义。

一、人生的发展周期与发展课题艾里克森认为,人的一生可以分为既是连续的、又各有独特发展课题的八个发展阶段,并提出了著名的“循序渐进的发展学说”。

认为人一生的发展要遵循胚胎的渐次生成原则(Epigenetic Principle)。

据此,他将人的一生从婴儿期到老年期分为八个发展阶段,每个发展阶段都有其独特的发展课题,他称之为“心理.社会的危机”(psycho-social crisis)。

(见下表)但在此,“危机”有着发展的意义,它并不意味着灾祸临头,它指的是一个转折点,或者说是个体在发展过程中必须实现或完成的“发展课题”。

艾里克森认为根据发展课题的完成、危机的解决样式,个体会形成两个极端品质。

接近成功的一端,就会形成积极的品质,这是一种有利于人格健全完满发展所必须掌握的“心理.社会”的基本态度。

而在发展课题上的失败会导致个体形成消极的人格品质。

每个人的人格品质都处于两极之间的某一个点上。

教育的作用在于帮助青少年顺利完成发展课题,促进积极人格品质的形成。

艾里克森认为,每一个发展阶段的课题的解决与前几个阶段的完成情况及后几个阶段发展的可能性有密切的关系。

在这八个发展阶段中,青少年期是艾里克森聚焦的发展阶段。

正是在论及青少年期的发展课题时,艾里克森提出了他的自我同一性理论(ego identity)。

他对这一阶段的研究是他全部理论的基石,也是他最大成就之所在。

二、青少年期的发展课题——同一性对角色混乱艾里克森认为,青少年期的发展课题是同一性确立对角色混乱。

这个阶段发生在12——19岁左右。

艾里克森正是因为对这一阶段的论述才显赫于世的。

艾里克森认为这个阶段体现了童年期向青年期发展的过渡。

自我同一性是指个体在寻求自我的发展中,对自我的确认和对有关自我发展的一些重大问题,诸如理想、职业、价值观、人生观等的思考和选择。

在这一过程中必然要涉及到个体的过去、现在和将来这一发展的时间维度。

而自我同一性的确立(identity achievement)就意味着个体对自身有充分的了解,能够将自我的过去、现在和将来整合成一个有机的整体,确立了自己的理想与价值观念,并对未来的发展作出了自己的思考。

进入青春期,青少年的心理和身体都经历着“疾风骤雨”般的变化。

这种变化首先震憾了青少年自身。

青少年对自身的关注变得敏感,诸如“我是谁”“我想成为什么样的人”等问题几乎引起每个青少年的思索。

青少年必须仔细思考全部积累起来的有关他们自己及社会的知识去回答它,并借此作出种种尝试性的选择,最后致力于某一生活策略。

一旦他这样做了,他们也就获得了一种同一性,长成大人了。

获得同一性,标志着这个发展阶段取得了满意的结局。

如果年轻人不达到同一性的确立,就有可能引起统一性扩散或消极统一性发展。

统一性扩散指个体在同一性确立的过程中,如果难以忍受这一过程的孤独状态,或者让别人去做我自己的决定,或服从别人的意见,或回避矛盾,拖延时间,就会不能正确选择适应社会环境的生活角色,这类个体无法“发现自己”,也不知道自己究竟是什么样的人和想要成为什么样的人。

他们没有形成清晰和牢固的自我同一性。

消极同一性是指个体形成与社会要求相背离的同一性,形成了社会不予承认的,反社会的或社会不能接纳的危险角色。

在艾里克森看来,同一性扩散和消极同一性可以解释美国青少年所表现出来的许许多多骚乱和攻击现象。

因此,他称之为“同一性扩散、混乱的危机”。

他指出:“……如果儿童感到环境对允许他把下一阶段整合在个人的自我同一性在内的所有表现形式进行彻底剥夺,那么,儿童就会以野兽突然被迫捍卫其生命般地迸发出惊人的力量进行抵抗。

的确,在人类生存的社会丛林中,如果没有同一性的意识就没有生存的感觉”( E.H.Erikson ,1964)如果青年人在这个阶段中获得了积极的同一性而不是消极的同一性或角色混乱,他们就会形成忠诚的美德(Virtue of Identity)。

忠诚意味着,一个人有能力按照社会规范去生活,尽管它存在着不完善和不和谐之处。

这并非要求青少年接受不完善,如果我们热爱我们所在的社会,我们当然希望它变得更加美好,但忠诚意味着我们能在既定的现实中找到自己的位置,在这个位置中能奉献自我,实现自己的价值,在有意义于社会的同时也感受自己生活的意义。

由此可以看出,同一性的确立关系到一个人的健康发展,关系到他能否良好适应社会,能否体验到自身的价值和人生的意义。

三、我同一性形成过程中的问题自我同一性确立是青少年期的发展课题,在完成这一课题的过程中,往往伴随着种种危机和失败,对于同一性形成中的危机和失败,不同心理学家都曾有关注和论述。

(一)艾里克森指出自我同一性的两个极端情形极端情形之一,是自我同一性过剩(too much of ego identity),艾里克森称之为“狂热主义”(fanaticism)它是指一个人过分地卷入特定团体或某种亚文化中的特定角色中而绝对地排他,坚信他的方式是唯一的方式。

这些人将其他人召集于自己的周围,将自己的信念和生活方式强加于人而不考虑其他人的感受。

这种“过于自我”状态容易导致自我中心,个人崇拜,狂热主义等不良社会态度。

青少年的理想主义和他们的绝对倾向(非黑即白)是普遍存在的,但如何超越这种绝对主义倾向是青少年自我同一性建立过程中应解决的问题之一。

另一种情形是同一性缺乏(lack of identity), 艾里克森称之为拒偿(repudiation),指一个人拒绝自己在成人社会中应担任的角色,甚至否定自己的同一性需要。

一些青少年将自己熔于某一群体中,尤其是那些可提供“同一性细节”的群体,如:宗教崇拜组织、黩武暴力组织、复仇组织、吸毒组织等,将自己从主流社会的规范中分离出来,他们容易卷入和采取一某种破坏性的行为,如暴力、吸毒,攻击,他们有自己的“fantasies”热衷的事情,但这些事情是反社会主流文化的.这两种情形伴随着所艾里克森说的角色混乱和消极同一性的选择。

(二)马西亚(J.E.Marcia)的研究马西亚的研究拓展了艾里克森关于自我同一性的定义,根据他的同一性状态(identity status)研究,青少年在寻求自我同一性的过程中,会出现两种类型的失败:即过早地取消对同一性的寻求,即早期完成(Foreclosure)和同一性扩散(Identity Diffusion)。

同一性早期完成状态的青少年,他们没有对有关自我发展的重大问题进行过自己的思考,他们自我投入的目标、价值、信仰反应了父母或其他权威人物的希望,所以又被称为“权威接纳状态”。

这是同一性形成过程中的一种中断,是过早地将一个人的自我意象固定化,从而阻碍自我确定的其他可能性的发展。

了解同一性早期完成的青少年的特点,有助于及早发现并采取相应的教育措施。

那些处于同一性早期完成状态的青少年,可能具有以下的特点:他们极力寻求他人的认可,可能十分尊重权威;他们的自我评价还建立在他人所承认的基础上;与其他青少年相比,他们较易附合他人面而缺少自主;他们对传统的价值观感兴趣,很少会自己思考,不会沉思;他们较少焦虑,但比较刻板和肤浅;在同性和异性中都缺少亲密的关系;他们的智商与其他人差不多。

但在遇到紧张的认知任务时,就难以做出灵活的和合适的反应;他们喜欢有组织的有秩序的生活;他们倾向于与父母保持密切的关系(尤其是在父子之间),并采纳父母的价值观(如在高考志愿的选择、职业的选择、异性朋友的选择时)。

同一性扩散,即经历了一段颇长时期仍几乎没有形成一种强烈的、清晰的同一感。

同一性扩散的青少年常常无法发现自我,一直使自己处于一种散漫的无所依附的状态之中。

他们的不良表现主要有:可能选择与他的家庭、国家完全分离的态度。

并地表现出一种长久的病态的同一性。

永远也无法做到一贯忠诚,无法兑现他的承诺、承担他的义务;对自我的评价较低,自尊心较低。

难以承担自己的社会责任;他们是冲动的,思维缺乏条理他们与他人的关系常常是表面的凌乱的;他们虽然对自己父母的生活方式不满,但他们没能力按自己的方式有序地生活等等。

(三)小柴木启吾关于同一性扩散的论述日本著名精神分析学家小此木启吾认为同一性扩散主要有表现为以下6 点:1 同一性意识的过剩:片刻不离地考虑自己“是什么人?”、“该怎么做”等,本人完全被其束缚从而失去自己。

2 选择的回避和麻痹状态:有自我全能的感觉或幻想无限的自我,从而无法确定或限定自我定义,自己力所能及的一切选择和决断,也成为不可能的了。

他只能不断地回避选择和决断,陷入一种麻痹状态。

3 与他人的距离失调:无法与他人保持适当的距离,或拒绝与他人交往,或被他人所孤立,或丧失自我而被他人所侵吞。

4 时间前景的扩散:是时间意识障碍的一种,不相信机遇的到来,也不期待对将来的展望,限于一种无力的状态。

5 勤奋感的扩散:勤奋的感觉崩溃,无法集中于工作和学习,或发疯似地埋头于单一的工作。

6 否定的同一性的选择:参加非社会所承认的集团,接受被社会所否定、排斥的生活方式、价值观等。

(四)张日升关于中日青少年自我同一性的跨文化研究张日升以中日青年为研究对象对中日青年的自我同一性状态进行了跨文化的比较研究,揭示了中日青年同一性发展的性别差,年龄差,中日差。

张日升的研究还涉及了中日青年自我同一性与其它心理侧面(包括自尊情感,独立意识,对人态度,价值观,人际关系,社会认知,宗教意识)之间的关系(1991-1993)。

这种跨文化的实证研究证明了文化和教育环境对青少年自我同一性形成的重大影响。

四、自我同一性确立失败的主要原因探讨很多临床心理学家认为,青春期自我同一性发展课题的失败,可能预示着日后发展中的各种心理障碍。

所以对青少年自我同一性的状态及其形成过程的关心与干预是青少年教育中的一项非常重要的任务。

威胁自我同一性形成的因素有主、客观两方面的原因:(一)在主观方面1 青少年自我意识中的矛盾。

它主要表现为两个方面:主观我和客观我的矛盾;理想我与现实我的矛盾。

主观我是个人对自己的认识和评价,客观我是客面而真实的自我存在。

二者会处于一种不一致的状态,这种不一致可能是自我膨胀,也可能是过度自卑。

教育者要根据不同情况帮助青少年解决这种矛盾,帮助他们认识到这种不一致,分析、反省、解剖他们的自我观念,以便找到不一致的原因,树立正确的自我概念。

理想我是现实我通过努力可以达到的一种境界,现实我是自我的目前状态,理想我与现实我是有一定距离的,如果个体对自我的发展没有做过思索,对未来没有什么希望,只是消极地度过时光,他的自我同一性就会长期处于扩散状态;如果理想和目标过于远大,又可能使个体无法企及而感到失望沮丧,一再产生挫折感和失败感从而放弃对理想的追求。