最新402动物地理分布汇总

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:18

我国动物地理区系的划分及主要区域下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!我国动物地理区系的划分及主要区域动物地理区系是指地球表面上具有一定地理分布规律和特征的动物群落的区域性分类。

动物的生物地理分布动物的生物地理分布是指动物在地球上分布的范围和方式。

它受到许多因素的影响,包括地形、气候、生态环境等。

动物的生物地理分布对于我们了解动物的起源、进化和适应性具有重要意义。

本文将围绕动物的生物地理分布展开论述。

一、陆地动物的生物地理分布陆地上的动物分布受到地理环境和隔离因素的制约。

大洲的分布是一个重要的影响因素。

例如,澳大利亚和南美洲是两个特殊的大洲,它们的地理隔离使得这两个地区的动物有着独特的进化轨迹和物种组成。

另外,地形和气候的差异也决定了不同区域的动物群落的特征。

例如,高山和平原地区的动物种类和数量有着明显的差异。

二、海洋动物的生物地理分布海洋是地球上最广阔的生态系统之一,海洋动物的生物地理分布受到海流、温度、盐度和海底地形等因素的影响。

例如,沿着寒冷的南极洲海岸,有大量的企鹅、海豹和鲸类等。

热带地区的海洋则是珊瑚礁和热带鱼类的天堂。

此外,洋流的运动也影响了海洋动物的迁徙和繁殖。

三、淡水动物的生物地理分布淡水动物的生物地理分布受到水域连接性、氧气含量和水质等因素的影响。

河流、湖泊和湿地等不同类型的淡水生态系统都有着独特的物种组成。

例如,亚马逊河是世界上最大的河流系统之一,它是众多淡水鱼类和其他水生生物的栖息地。

而一些高山湖泊中生活着一些特殊的淡水鱼类,它们对高海拔环境的适应能力非常强。

四、生物地理分布的原因分析动物的生物地理分布是由多个因素共同作用的结果。

其中,地理环境、气候和生态环境是影响动物分布的重要因素。

地理环境的差异导致了物种的地理隔离和分化。

气候因素可以影响动物的适应性和生存能力,例如北极地区的动物具有很强的耐寒能力。

生态环境则提供了动物的食物、栖息地和资源,不同的生态环境适合不同类型的动物生存。

总结:动物的生物地理分布是一个综合性的科学问题,它可以帮助我们了解动物的进化、适应和分化过程。

地理环境、气候和生态环境是影响动物分布的重要因素。

通过研究动物的生物地理分布,我们可以更好地理解自然界的多样性和生态系统的稳定性。

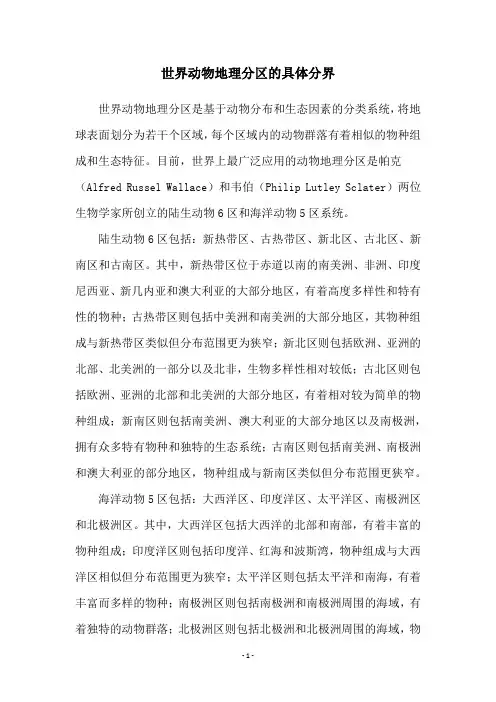

世界动物地理分区的具体分界

世界动物地理分区是基于动物分布和生态因素的分类系统,将地球表面划分为若干个区域,每个区域内的动物群落有着相似的物种组成和生态特征。

目前,世界上最广泛应用的动物地理分区是帕克(Alfred Russel Wallace)和韦伯(Philip Lutley Sclater)两位生物学家所创立的陆生动物6区和海洋动物5区系统。

陆生动物6区包括:新热带区、古热带区、新北区、古北区、新南区和古南区。

其中,新热带区位于赤道以南的南美洲、非洲、印度尼西亚、新几内亚和澳大利亚的大部分地区,有着高度多样性和特有性的物种;古热带区则包括中美洲和南美洲的大部分地区,其物种组成与新热带区类似但分布范围更为狭窄;新北区则包括欧洲、亚洲的北部、北美洲的一部分以及北非,生物多样性相对较低;古北区则包括欧洲、亚洲的北部和北美洲的大部分地区,有着相对较为简单的物种组成;新南区则包括南美洲、澳大利亚的大部分地区以及南极洲,拥有众多特有物种和独特的生态系统;古南区则包括南美洲、南极洲和澳大利亚的部分地区,物种组成与新南区类似但分布范围更狭窄。

海洋动物5区包括:大西洋区、印度洋区、太平洋区、南极洲区和北极洲区。

其中,大西洋区包括大西洋的北部和南部,有着丰富的物种组成;印度洋区则包括印度洋、红海和波斯湾,物种组成与大西洋区相似但分布范围更为狭窄;太平洋区则包括太平洋和南海,有着丰富而多样的物种;南极洲区则包括南极洲和南极洲周围的海域,有着独特的动物群落;北极洲区则包括北极洲和北极洲周围的海域,物

种组成与南极洲区类似但分布范围更为狭窄。

世界动物地理分区不仅有助于更好地了解动物的分布和生态系统,也为生物多样性保护和物种保护提供了重要的参考依据。

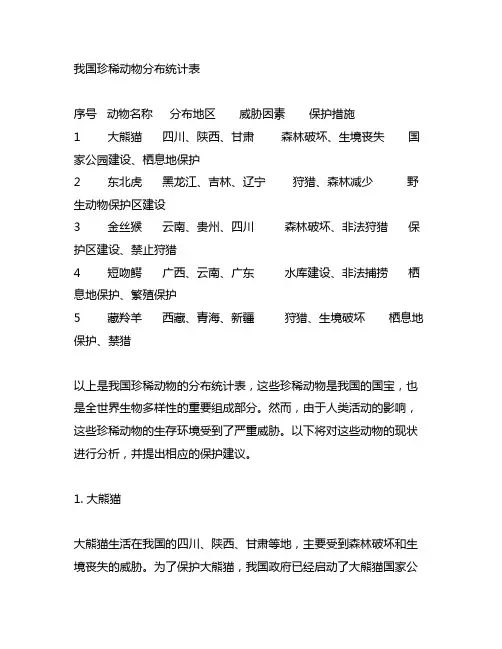

我国珍稀动物分布统计表序号动物名称分布地区威胁因素保护措施1 大熊猫四川、陕西、甘肃森林破坏、生境丧失国家公园建设、栖息地保护2 东北虎黑龙江、吉林、辽宁狩猎、森林减少野生动物保护区建设3 金丝猴云南、贵州、四川森林破坏、非法狩猎保护区建设、禁止狩猎4 短吻鳄广西、云南、广东水库建设、非法捕捞栖息地保护、繁殖保护5 藏羚羊西藏、青海、新疆狩猎、生境破坏栖息地保护、禁猎以上是我国珍稀动物的分布统计表,这些珍稀动物是我国的国宝,也是全世界生物多样性的重要组成部分。

然而,由于人类活动的影响,这些珍稀动物的生存环境受到了严重威胁。

以下将对这些动物的现状进行分析,并提出相应的保护建议。

1. 大熊猫大熊猫生活在我国的四川、陕西、甘肃等地,主要受到森林破坏和生境丧失的威胁。

为了保护大熊猫,我国政府已经启动了大熊猫国家公园的建设,以及对大熊猫栖息地的保护工作。

大熊猫也成为了国家的形象大使,通过国际合作,推动大熊猫的保护工作。

2. 东北虎东北虎主要分布在我国的黑龙江、吉林、辽宁等地,但由于狩猎和森林减少等原因,东北虎的数量逐渐减少。

为了保护东北虎,我国政府已经建立了一系列的野生动物保护区,并采取了禁止狩猎等措施,希望能够重建东北虎的生态系统。

3. 金丝猴金丝猴是我国珍稀动物中的代表之一,主要分布在云南、贵州、四川等地。

由于森林破坏和非法狩猎的影响,金丝猴的数量急剧下降。

为了保护金丝猴,我国政府已经建立了一系列的保护区,同时也加强了对非法狩猎的打击力度,希望能够实现金丝猴的自然繁衍。

4. 短吻鳄短吻鳄分布在我国的广西、云南、广东等地,然而由于水库建设和非法捕捞的原因,短吻鳄的生存环境面临了严峻的挑战。

为了保护短吻鳄,我国政府已经启动了栖息地保护和繁殖保护工作,希望能够重建短吻鳄的生态系统。

5. 藏羚羊藏羚羊主要分布在我国的西藏、青海、新疆等地,但由于狩猎和生境破坏等原因,藏羚羊的数量逐渐减少。

为了保护藏羚羊,我国政府已经建立了一系列的保护区,并且加强了禁猎等保护措施,希望能够实现藏羚羊的繁衍和生存。

动物栖息地动物大全

海洋生物

海豚

- 栖息地:海洋、海湾、海峡

- 特征:体长2-4米,善跳跃和旋转

- 饲食:吃鱼、乌贼、虾等

- 分布:太平洋、大西洋等海洋

海龟

- 栖息地:热带和亚热带海域

- 特征:背壳有棱有脊,足适应海水游泳

- 饲食:海草、海藻、软体动物等

- 分布:印度洋、太平洋、大西洋等海域

海星

- 栖息地:海底沙泥中

- 特征:五个放射状分支、触手

- 饲食:底栖动物、腐肉等

- 分布:世界各大洋

森林生物

熊

- 栖息地:森林、山地

- 特征:体型庞大,有强大的肌肉和爪子

- 饲食:果实、坚果、鱼类等

- 分布:北半球的各大洲

狐狸

- 栖息地:森林、田野

- 特征:尾巴长而密集的,灵敏的听觉和嗅觉- 饲食:鸟类、鼠类、昆虫等

- 分布:北半球各地

羚羊

- 栖息地:草原、森林

- 特征:腿长、奔跑迅速

- 饲食:草、叶等植物

- 分布:非洲、亚洲

河流生物

鲑鱼

- 栖息地:河流、溪流

- 特征:体长1-2米,尾鳍截形

- 饲食:水生昆虫、鱼子、藻类等

- 分布:北半球各大洲

水獭

- 栖息地:河流、湖泊

- 特征:善游泳,腿短,爪子适应潜水- 饲食:鱼、贝类、水生昆虫等

- 分布:北半球的欧亚大陆和北美洲

螃蟹

- 栖息地:河口、海岸等水域

- 特征:外壳坚硬、有钳子

- 饲食:小鱼、虾、藻类等

- 分布:全球各种河口、海岸

以上是一些常见的动物栖息地动物大全。

不同生物栖息在不同的环境中,适应了各自的特点并形成了独特的生存方式。

动植物的地理分布格局及其形成原因动植物的地理分布格局是指不同种类的动植物在地球上的分布情况。

地球上的动植物种类繁多,分布广泛,形成了各种不同的地理分布格局。

这些分布格局的形成原因涉及到多个因素,包括地理环境、气候条件、地质历史等多个方面。

一、大陆漂移与地理分布格局大陆漂移是指地球上的大陆板块在地壳运动中相对移动的现象。

随着大陆板块的移动,原本相邻的地区逐渐分离,形成了现在的大陆分布格局。

大陆漂移对动植物的地理分布产生了重要影响。

例如,南美洲和非洲曾经是相邻的大陆,它们的动植物在地质历史上有过交流,因此在现在的南美洲和非洲可以观察到一些相似的物种。

另外,大陆漂移还导致了一些物种的隔离,形成了特有的地理分布格局。

二、气候条件与地理分布格局气候条件是动植物地理分布格局形成的重要因素之一。

不同的气候条件对不同的动植物有着不同的适应性要求,从而导致它们在地球上的分布格局。

例如,热带雨林气候条件下,植物生长茂盛,动物种类丰富,因此热带雨林成为了世界上物种最多的生态系统之一。

而在寒冷的极地地区,只有少数适应寒冷环境的动植物能够生存下来。

气候条件的变化也会导致动植物的地理分布格局发生变化,例如全球变暖导致北极地区的冰川融化,一些南方的动植物开始向北方迁移,形成了新的地理分布格局。

三、地理环境与地理分布格局地理环境包括地形、土壤、水域等因素,对动植物地理分布格局的形成起到了重要的作用。

例如,高山地区的气候条件严酷,植被稀疏,只有少数适应高山环境的动植物能够生存下来。

而在河流、湖泊等水域环境中,有一些特定的水生动植物物种繁衍生息。

地理环境的差异导致了不同地区动植物的种类和数量的差异,形成了地理分布格局。

四、地质历史与地理分布格局地质历史是动植物地理分布格局形成的重要因素之一。

地球上的地质历史经历了多次大规模的地质事件,如冰河期、火山喷发等。

这些地质事件对动植物的分布格局产生了深远的影响。

例如,冰河期导致了北半球高纬度地区的大规模冰川覆盖,许多动植物无法适应寒冷的环境而灭绝,只有少数适应寒冷环境的物种能够幸存下来。

动物的生物地理与分布规律在我们生活的这个多姿多彩的地球上,动物的分布呈现出丰富多样且令人着迷的格局。

从炎热的赤道雨林到寒冷的极地冰川,从广袤的陆地到深邃的海洋,动物们在不同的环境中繁衍生息,形成了独特的生物地理分布规律。

动物的分布并非随机的,而是受到多种因素的综合影响。

其中,气候条件是最为关键的因素之一。

例如,热带雨林地区终年高温多雨,这种温暖湿润的气候为众多物种提供了理想的生存环境。

在这里,我们可以发现种类繁多的猴子、鸟类、昆虫以及各种珍稀的爬行动物。

而在干旱的沙漠地区,由于水资源极度匮乏,只有那些能够适应极端干旱条件的动物,如骆驼、蝎子、沙蜥等,才能生存下来。

地形和地貌也在很大程度上决定了动物的分布。

高山、平原、河流、湖泊等不同的地形地貌为动物提供了多样化的栖息地。

高山地区气候寒冷,氧气稀薄,只有特定的动物如牦牛、雪豹等能够适应这样的环境。

平原地区视野开阔,食物资源相对丰富,往往是大型食草动物和食肉动物的栖息地。

河流和湖泊周边则是水鸟、鱼类以及两栖动物的乐园。

除了自然环境因素,动物自身的生物学特性也会影响它们的分布。

一些动物具有强大的迁徙能力,能够在不同的季节往返于不同的地区。

比如候鸟,它们会根据季节的变化,在繁殖地和越冬地之间长途迁徙,以寻找最适宜的生存条件。

而有些动物的活动范围相对较小,它们的分布范围也就比较局限。

此外,历史因素也在动物的分布中留下了痕迹。

在漫长的地质历史时期,大陆板块的漂移、气候变化等事件导致了动物栖息地的改变和物种的迁移、隔离。

例如,澳大利亚由于长期与其他大陆分离,形成了独特的动物群落,袋鼠、考拉等有袋类动物在那里占据了主导地位。

人类活动对动物的分布也产生了深远的影响。

随着人口的增长和经济的发展,人类不断侵占动物的栖息地,导致许多物种的生存空间受到挤压。

森林砍伐、草原开垦、城市化进程等都使得动物的分布范围发生了变化,一些物种甚至濒临灭绝。

在全球范围内,我们可以看到不同的动物地理分区。

动物世界中的生物地理分布动物世界中的生物地理分布是一个令人着迷的话题。

生物地理学是研究生物种类在地球上的分布规律和原因的学科。

通过观察和研究,我们可以发现动物种类在不同地区的分布存在着一定的规律性,这涉及到地理环境、气候、地质变化等因素。

本文将从不同地理区域的动物分布、生态位和物种多样性等方面探讨动物世界中的生物地理分布。

一、地理区域的动物分布地球上的陆地和海洋被划分为不同的地理区域,每个地理区域都有其独特的生物群落。

例如,亚马逊雨林是一个生物多样性极高的地区,拥有众多独特的物种,如巨型水生植物、热带鸟类和猛兽。

而非洲大草原则是狮子、斑马和大象等动物的天堂。

动物的分布与地理环境息息相关。

例如,鸟类在不同地理区域的分布取决于其繁殖和越冬的地点。

北极地区是许多候鸟的繁殖地,它们在夏季飞往北极繁殖,然后在冬季飞往更温暖的地区越冬。

这种迁徙行为使得鸟类能够充分利用不同地理区域的资源。

二、生态位和物种多样性生态位是指一个物种在其生态系统中的角色和功能。

不同物种在同一地理区域内通过适应不同的生态位,避免了直接竞争,从而实现了物种多样性的存在。

例如,食草动物和食肉动物在非洲大草原上共存。

食草动物通过吃草维持生存,而食肉动物则以食草动物为食,形成了食物链的结构。

物种多样性是指一个地理区域内物种的丰富程度和多样性。

地球上的物种多样性非常丰富,不同地理区域的物种组成和数量都有所不同。

例如,热带雨林是物种多样性最高的地区之一,拥有大量的昆虫、鸟类、哺乳动物等。

而极地地区由于极端的环境条件,物种多样性相对较低。

三、地质变化对动物分布的影响地球的地质变化对动物分布产生了深远的影响。

地质变化包括地壳板块的运动、地震、火山喷发等。

这些变化导致了地形的改变,进而影响了动物的栖息地和迁徙路线。

例如,地壳板块的运动导致了山脉的形成。

山脉的形成改变了地形,形成了不同的气候带和生态系统。

这种地理变化对于动物的分布和适应产生了重要影响。

地理动物知识点总结一、动物的地理分布1. 大洲分布动物在地球上的分布存在明显的地域差异,在不同的大洲上有独特的动物群落。

例如,非洲地处赤道附近,气候温暖湿润,有着丰富的热带雨林和草原,因此非洲是狮子、象、长颈鹿等热带动物的故乡。

而南极洲则是极寒地区,冰雪覆盖,只有少数极端适应的动物生存其中,如企鹅、海豹等。

2. 地理环境对分布的影响地理环境对动物的分布具有重要影响。

例如,高海拔地区的动物适应了高原的低氧环境,如藏羚羊、藏野驴等;而热带雨林中的动物则适应了高温高湿的环境,如热带雨林中的猴子、鸟类等。

3. 生态系统的分布地球上存在着多样的生态系统,如热带雨林、草原、沙漠、山地等不同类型的生态系统。

不同的生态系统中有着独特的动物群落,它们分别适应了不同的环境条件。

比如,热带雨林中生活着大量的树居动物和空中飞行动物;而在草原上则生活着象群、羚羊等草食性动物。

二、动物的生态适应1. 体态结构的适应动物的体态结构对其在不同地理环境中的生存有着重要的影响。

例如,极地动物通常具有较厚的皮毛和脂肪层,以减少体温损失;热带地区的动物则通常具有较大的耳朵和细长的四肢,以便散热。

2. 食性的适应动物在不同地理环境中的食性也有所适应,如食草动物通常生活在草原等大片开阔地带,而食肉动物则更适合生活在山地和岩石地带。

3. 行为的适应动物在不同地理环境中的行为也经过长期的适应,如极地动物的冬眠和夏眠,热带雨林中的动物的隐蔽行为等。

三、地理环境对动物的影响1. 气候对动物的影响气候是地理环境对动物影响最直接的因素之一。

气候的变化对动物的生存和繁衍都有着重要的影响,如气候变暖对极地动物的生存造成了较大的威胁。

2. 土地利用的影响人类的土地利用活动对动物的生存也产生了重要的影响,如森林的砍伐导致了大量树居动物的栖息地丧失,草原的过度放牧导致了草食性动物的生存受到了威胁。

3. 污染对动物的影响地理环境中的污染也对动物的生存和繁衍产生了不良影响,如水体污染导致了水生动物的大量死亡,大气污染导致了空气中的氧气含量下降,影响了动物的呼吸等。

402动物地理分布第二章:动物的地理分布第一节:生物圈(biosphere)生物圈又称生态圈,是地球上生物及其生存环境的总称。

由大气圈(atmosphere)、水圈(hydrosphere)、土壤岩石圈(lithosphere)及生活在其中的生物共同组成,范围大致处于自海面下10km、地表下300m以及地表上的大气层(垂直高度约15km)之间。

生物圈内已有记载的生物约250万种,这些生物类群通过食物链紧密联系,并与其相适应的环境组成多种多样的生态系统。

一、水圈:包括地球表面约71.8%的水域,也是构成大气圈及土壤岩石圈的一部分。

水是生命起源和存在的基本前提,水生生物体内的水分占70%~80%以上,水母和有些软体动物甚至可以高达80%~95%,陆栖动物体内的水分也占50%以上。

它不仅是原生质的最主要成分,也是作为生命代谢活动的氢和有机体体内氧的来源之一。

水还是生物体内新陈代谢的一种介质,因而没有水就不可能有生命。

地表的水不断蒸发成水蒸气,在高空大气层中遇冷凝结成雨水而复降至地面,构成往复不息的循环。

据测算,每年从海洋表层蒸发的水量约有1m的深度;在陆地则主要通过植物叶面的蒸腾作用将水释回到大气层。

生物有机体不断地从环境中摄入水分,在完成代谢作用的生命活动之后又把水排出,这样,也构成一种循环。

水本身的物理特性同样对于有机体的存活和分布具有重要意义。

由于地球表面的水体巨大、导热较慢,因而贮存着大量的热能,水的辐射热能为陆栖动物提供有利的生存条件。

水在4℃时具有最大的密度而使冰块漂浮于水面,从而保证了水栖生物得以安全地度过越冬期。

海洋中暖水和冷水垂直对流所导致的海流,对于气候条件以及水生生物的分布都有着不同程度的影响。

二、气圈:气圈内的大气中,氧约占21%,氮占78%,二氧化碳占0.03%,此外还含有数量不等的水蒸气和少量惰性气体。

氧的存在及溶解于水的性质,是一切动物呼吸和生存的先决条件。

氮是构成生物有机体的重要元素之一,是机体蛋白质的主要成分。

植物通过根系从土壤中吸收硝酸盐等含氮分子,经过复杂的合成过程制成蛋白质,动物则依赖吃其他生物而取得氮。

生物有机体死后分解再将氮释出。

二氧化碳是植物进行光合作用的基本成分和主要原料,它还构成对大气层外紫外线辐射和臭氧的屏蔽,此外,它还能与水合成弱的碳酸,对维持水环境的中性方面起着化学缓冲作用。

三、土壤岩圈:地球是有地壳(crust)、地幔(mantle)和地核(core)三部分构成。

地壳为地球表面的一个薄层,由表层的土壤和地底层的坚硬的沉积岩和玄武岩所构成的厚层,厚度约为5km~100km,占地球总体积的0.5%。

地壳的表层与生命有关。

生物体所有的矿物质代谢,都是在地壳之间进行的。

生物体内的矿物质含量极微,但这些微量元素却是有机体必不可少的,而且是直接或间接取自地壳的。

有机体死后分解,又将这些物质还给自然环境。

地壳是生物体栖息的地点,它的形态特点以及地壳运动必然对气候以及有机体的存活产生巨大影响,地壳的升高和卷曲引起山脉形成和地形改变,山脉常构成气候和动物分布的屏障。

降雨能把陆地土壤中的可溶性矿物质带入海内,构成水栖生物不可缺乏的营养物质。

生物与地壳表层土壤之间存在着互相促进和相互依存的关系,生物的生命活动有利于土壤形成,砍伐森林可导致水土流失和荒漠化。

生物圈内的生命凭借能量转化和物质循环维持着。

生物每时每刻从环境中摄入和排出能量及物质;植物借助光合作用把太阳光能转化为化学能,将无机物合成有机物,为异养生物和人类提供食物及生活环境。

动物在异化过程中产生的废物以及死亡后的尸体,经微生物分解还原,又把有机物和矿物质归还给环境,并用于再次建造新的生命。

这一循环的过程又与大气、地质、水循环等紧密的交织在一起,在大气圈、水圈和土壤岩石圈之间通过气流、辐射、蒸发、降水等作用,进行能量交换和物质循环,使生物圈在不同层次之间具有一定限度的相互补偿调节机能,以保持生物圈的动态平衡。

第二节:动物的分布:一、动物的栖息地(生境habitat):动物栖息地是动物能维持其生存所必须的全部条件的具体地区,例如海洋、河流、森林、草原和荒漠等。

对于某些体内寄生虫来说宿主的内脏器官就是它们的栖息地。

任何一种动物的生活,都要受到栖息地内各种要素的制约。

一般说来,动物的栖息地经常处于相对稳定状态,但又是时刻在不断变化过程中,当其变化一旦超过动物所能耐受的范围,动物将无法在原地继续生存下去和进行繁殖,这个范围就是动物对环境适应的耐受区限。

耐受区限决定着动物区域分布的临界线,通常每种动物的耐受区限是比较宽广的,但临界线却是很难逾越的,例如懒猴、印度象、野牛、长臂猿、犀鸟、太阳鸟、孔雀雉、蟒蛇、斑飞蜥等只能分布在常年无霜冻的地区,霜冻就成了它们的临界线。

此外,动物的生活和繁殖还同时受到适宜区限的制约,如深海鱼类适宜栖息于盐度高、水压大的海底环境里;生活在干旱少雨和酷热荒漠中的沙蜥,则对栖息地区内的温度和光照强度具有较高的要求。

各种动物在适宜环境以外的地区里,虽可暂时生存,但不能久居,更无法进行繁殖。

在适宜区限内,还包含着一个范围更加狭窄的最适区限,一般动物的成体可以在较广阔的适宜区限生活,但幼体发育却只能在最适区域内进行。

有些鱼类和鸟类的生活适宜区限与繁殖的最适区限有着明显的差异,它们在生殖季节之前,要进行长距离的洄游或迁徙,直至到达最适区限才筑巢、交配、产卵、繁殖。

二、动物的分布区(distribution):动物的分布区是指某种动物所占有的地理空间。

在这个空间里,这种动物能够充分地进行生长和发育,并通过生殖繁衍出具有生命的后代。

在任何一种动物的分布区内,并非到处都能发现其踪迹,它们只能生活在可以满足其生存所必需的基本条件的地方。

这种地方就是动物的栖息地。

分布区是地理概念,必需占有地球上的一定地区,而栖息地是生态学概念,是动物实际居住的场所。

从理论上讲,每种动物都有一个发生中心,由此逐渐向周围地区扩展,其分布区往往互相连接成片。

但是在现代的动物分布区形成过程中,由于长时期受到地壳运动、气候变迁、人类活动以及动物自身扩展能力和适应性等各种内外条件的限制影响,使它们很难达到理论上的分布范围。

许多动物的现代分布区,一般都经历过多次变迁,发生中心已经不一定限于现在的分布区内,有时还可能相隔得很远。

每种动物都有一个发生中心,由此向周围扩展。

动物扩展的主要途径有:①走廊(corridor):是一种大陆桥,可允许动物向2个方向自由移动。

②滤道(filter route):仅允许有特殊适应的动物通过;③机会通过(sweepstake):仅有少数种类能靠机会通过。

三、陆地自然条件和动物群的地带性分布:由于地球呈椭圆形并依一定的轨道旋转,以致投射在地表各个区域的太阳能都不均匀,使陆地的自然条件[或称景观(landscape)]自北向南呈现有规律的地带性分布。

即地处极区附近的苔原(tundra)地带,位于远离海洋的温带草原(glass land)地带,分布在温带和亚热带的荒漠(desert)地带,介于苔原地带以南及阔叶林之间的针叶林(coni ferous或泰加林taiga)地带,属于亚热带温湿海洋性气候的阔叶林(deciduous forest)地带和赤道附近的热带雨林(tropical rain foreat)地带等。

在山地条件下,自然条件也呈现类似纬度带的垂直分布。

各种不同自然条件的地带内,分别分布着数量占优势的代表性的植物类型和生态地理动物群。

生态地理动物群内的优势种(dominant)和常见种(frequent)是组成动物群中的基本成分,它们不但能对植被、土壤等外界因素产生明显的作用,而且与人类也具有密切的利害关系。

四、水域的动物分布:(一)淡水生物群落(freshwater biomes):陆地淡水水域可分为流水水体(litic)及静水水域(lentic)两个类型。

由于不同类型水体的生态条件不同,因此在动物区系组成及动物的生态适应方面也均有明显的差异。

流水栖息地由于水流不断地带走动物的代谢产物和植物尸体,并为流水中的生活的动物提供充足的氧气,甚至在激流处可经常达到接近饱和的状态。

河流的流速和底质是形成及决定其动物区系组成、生态分布的主要因素:在河流上游,水势湍急,流速快,侵蚀和贩运作用强,因而底质多数是石质,这里主要栖息着一些口、腹部具有吸盘而不畏激流的鱼类,以及营固着生活的软体动物等;河流中游随着水速减缓,沉积作用有所增强,底质大多为砾质或砂质,这里的动物种类比较贫乏,常见的有摇蚊幼虫、寡毛类环节动物及一些虾类等;河流下游的沿岸地段的水流缓慢,沉积物最多,大多为淤泥底质,动物种类及数量均甚丰富,寡毛类环节动物、蚌类、摇蚊幼虫、水生昆虫和浮游生物极多。

湖泊和池塘等静水水体的水流平缓或不具水流,水生植物较为茂盛。

底质应湖龄的长短而异,成湖期较短的为砂质和岩质,年代久远的湖泊则为腐蚀质。

湖水的垂直循环较河流弱,湖泊中的氧气垂直变化明显,含氧量岁深度增加而递减。

浅水湖泊因受热条件好,水生生物十分丰富,湖底沉淀含有大量处于不同分解阶段的有机残余物,正是由于这些物质的矿质化消耗了大量氧气而造成浅水湖的深层由于水体循环差、光线透射浅、含氧少和水温低,不适于动植物的栖息和生存,所以水生生物比较贫乏。

一般说来,湖泊可分为沿岸带、亚沿岸带和深水带3个水区。

沿岸带始于水面而止于高等水生植物生长的下限,因具有水温高、阳光足、食物和氧气丰富等良好的生活条件,使之成为各种动植物汇集和繁殖产卵的场地,也是整个湖泊内生物量最大的地带。

(二)海洋生物群落(marine biomes):海洋占地球表面的绝大部分,不仅是生命的策源地,也是地球上生命最旺盛的区域,栖息着200000种以上的海洋生物,其中90%以上是无脊椎动物。

海洋由3个大的带所组成,即沿岸带(littoral zone)、浅海带(neritic zone)和远洋带(pelagic zone)。

沿岸带是海洋中的浅海区,为潮水(tide)每天涨落的高潮线与低潮线之间的区域。

在高潮线的上限,由于只受到海洋冲击时所溅及的海水影响,因而缺乏严格的海洋生物,称作浪击带;潮间带是海与陆地交接的区域,每昼夜有规律地经受2次涨潮和落潮的淹没、显露过程,理化条件及不稳定,动物种类较少,只有具备特殊适应能力的动物才能生存。

在岩岸生活的种类大多具有附着结构,此外,还有一些爬行类或滑行生活的螺类、海星、海胆、蟹类和鰕虎鱼等。

就潮间带动物的分布而言,一般在高潮线区域,种类少而密度大;接近低潮线区域,种类增多,这是因为潮间带动物以水生种类为主,暴露在空气中时愈短的地带,种类愈多。

在热带海洋沿岸带还有两种特殊的环境,那就是红树林和珊瑚礁。

红树是一种常绿灌木至乔木,生长在潮间带的泥滩上,涨潮时,海水淹没了红树林,仅露出一堆堆成丛的树冠,同时海水也带来了营养物质以及可周围基质和动物隐蔽用的许多树根等,于是红树林就成了适合某些动物的栖息地。