动物地理群

- 格式:doc

- 大小:307.00 KB

- 文档页数:10

动物地理学绪论:一、全球陆地动物可分为八个动物群(1)热带森林动物地理群(2)热带草原地带动物群(3)亚热带森林地带动物群(4)亚热带和温带荒漠地带动物群(5)温带森林地带动物群(6)温带草原地带动物群(7)寒温带针叶林地带动物群(8)寒带苔原地带动物群二、动物地理学的基本任务阐明地球上动物分布的基本规律,为保护与合理利用野生动物资源、恢复与定向改变动物群提供科学依据。

(1)研究各自然带及景观中动物群的组成与结构特征;(2)动物群与地理环境间的关系和相互影响;(3)动物群在生态系统中的地位与作用;(4)野生动物资源的分布及其评价;(5)人类活动对野生动物的影响;(6)濒危动物种的保护;(7)动物种和类群的分布范围与分布图的编制;(8)动物种的分布型、动物区系分析及分类;(9)动物种和类群分布的自然历史;(10)地理环境变迁与动物区系分化以及动物地理区划等。

三、动物地理学的研究方向(1)区系历史方向研究的主要对象是动物分布区和动物区系及其区域分异从历史的观点比较、探索动物的同源性,研究动物种和类群的分布特征与规律,进行动物区系的划分;(2)生态地理方向研究的主要对象是动物生态地理群,从生态学观点比较、探索动物的同功性,研究动物分布的内在因素与外界条件的相互关系及地理变化,进行动物生态地理群的区分(3)景观动物地理学研究的主要对象是地球上景观带、景观区和景观中的动物群。

研究不同景观带、景观区和景观中动物群的种类组成和数量状况阐明优势种、常见种和稀有种的动物种;研究他们彼此间以及与地理环境其他要素之间的联系和相互关系;第一节热带森林地带动物群一、热带森林地带动物群基本特征①动物组成复杂,优势现象不明显。

②树栖种类多,地栖种类少。

③完全地栖的种类很少。

④季相变化不明显。

二、南美洲热带森林动物群分布特征(1)有袋类残留于南美洲热带森林。

(2)几乎没有食虫类。

(3)翼手目种类十分丰富(4)灵长目动物全部属于阔鼻亚目,在森林上层活动。

我国动物地理区系的划分及主要区域下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!我国动物地理区系的划分及主要区域动物地理区系是指地球表面上具有一定地理分布规律和特征的动物群落的区域性分类。

世界动物地理分区的具体分界

世界动物地理分区是基于动物分布和生态因素的分类系统,将地球表面划分为若干个区域,每个区域内的动物群落有着相似的物种组成和生态特征。

目前,世界上最广泛应用的动物地理分区是帕克(Alfred Russel Wallace)和韦伯(Philip Lutley Sclater)两位生物学家所创立的陆生动物6区和海洋动物5区系统。

陆生动物6区包括:新热带区、古热带区、新北区、古北区、新南区和古南区。

其中,新热带区位于赤道以南的南美洲、非洲、印度尼西亚、新几内亚和澳大利亚的大部分地区,有着高度多样性和特有性的物种;古热带区则包括中美洲和南美洲的大部分地区,其物种组成与新热带区类似但分布范围更为狭窄;新北区则包括欧洲、亚洲的北部、北美洲的一部分以及北非,生物多样性相对较低;古北区则包括欧洲、亚洲的北部和北美洲的大部分地区,有着相对较为简单的物种组成;新南区则包括南美洲、澳大利亚的大部分地区以及南极洲,拥有众多特有物种和独特的生态系统;古南区则包括南美洲、南极洲和澳大利亚的部分地区,物种组成与新南区类似但分布范围更狭窄。

海洋动物5区包括:大西洋区、印度洋区、太平洋区、南极洲区和北极洲区。

其中,大西洋区包括大西洋的北部和南部,有着丰富的物种组成;印度洋区则包括印度洋、红海和波斯湾,物种组成与大西洋区相似但分布范围更为狭窄;太平洋区则包括太平洋和南海,有着丰富而多样的物种;南极洲区则包括南极洲和南极洲周围的海域,有着独特的动物群落;北极洲区则包括北极洲和北极洲周围的海域,物

种组成与南极洲区类似但分布范围更为狭窄。

世界动物地理分区不仅有助于更好地了解动物的分布和生态系统,也为生物多样性保护和物种保护提供了重要的参考依据。

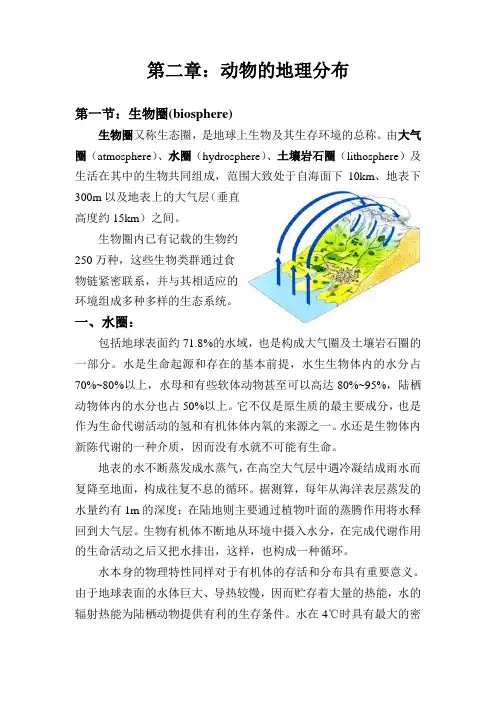

第二章:动物的地理分布第一节:生物圈(biosphere)生物圈又称生态圈,是地球上生物及其生存环境的总称。

由大气圈(atmosphere)、水圈(hydrosphere)、土壤岩石圈(lithosphere)及生活在其中的生物共同组成,范围大致处于自海面下10km、地表下300m以及地表上的大气层(垂直高度约15km)之间。

生物圈内已有记载的生物约250万种,这些生物类群通过食物链紧密联系,并与其相适应的环境组成多种多样的生态系统。

一、水圈:包括地球表面约71.8%的水域,也是构成大气圈及土壤岩石圈的一部分。

水是生命起源和存在的基本前提,水生生物体内的水分占70%~80%以上,水母和有些软体动物甚至可以高达80%~95%,陆栖动物体内的水分也占50%以上。

它不仅是原生质的最主要成分,也是作为生命代谢活动的氢和有机体体内氧的来源之一。

水还是生物体内新陈代谢的一种介质,因而没有水就不可能有生命。

地表的水不断蒸发成水蒸气,在高空大气层中遇冷凝结成雨水而复降至地面,构成往复不息的循环。

据测算,每年从海洋表层蒸发的水量约有1m的深度;在陆地则主要通过植物叶面的蒸腾作用将水释回到大气层。

生物有机体不断地从环境中摄入水分,在完成代谢作用的生命活动之后又把水排出,这样,也构成一种循环。

水本身的物理特性同样对于有机体的存活和分布具有重要意义。

由于地球表面的水体巨大、导热较慢,因而贮存着大量的热能,水的辐射热能为陆栖动物提供有利的生存条件。

水在4℃时具有最大的密度而使冰块漂浮于水面,从而保证了水栖生物得以安全地度过越冬期。

海洋中暖水和冷水垂直对流所导致的海流,对于气候条件以及水生生物的分布都有着不同程度的影响。

二、气圈:气圈内的大气中,氧约占21%,氮占78%,二氧化碳占0.03%,此外还含有数量不等的水蒸气和少量惰性气体。

氧的存在及溶解于水的性质,是一切动物呼吸和生存的先决条件。

氮是构成生物有机体的重要元素之一,是机体蛋白质的主要成分。

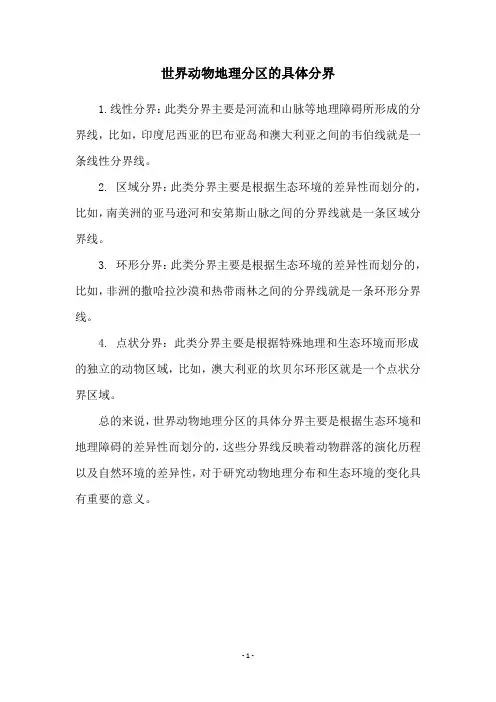

世界动物地理分区的具体分界

1.线性分界:此类分界主要是河流和山脉等地理障碍所形成的分界线,比如,印度尼西亚的巴布亚岛和澳大利亚之间的韦伯线就是一条线性分界线。

2. 区域分界:此类分界主要是根据生态环境的差异性而划分的,比如,南美洲的亚马逊河和安第斯山脉之间的分界线就是一条区域分界线。

3. 环形分界:此类分界主要是根据生态环境的差异性而划分的,比如,非洲的撒哈拉沙漠和热带雨林之间的分界线就是一条环形分界线。

4. 点状分界:此类分界主要是根据特殊地理和生态环境而形成的独立的动物区域,比如,澳大利亚的坎贝尔环形区就是一个点状分界区域。

总的来说,世界动物地理分区的具体分界主要是根据生态环境和地理障碍的差异性而划分的,这些分界线反映着动物群落的演化历程以及自然环境的差异性,对于研究动物地理分布和生态环境的变化具有重要的意义。

- 1 -。

动物的生物地理与分布规律在我们生活的这个广袤地球上,动物的分布呈现出丰富多样且富有规律的特点。

从炎热的赤道地区到寒冷的极地,从广袤的陆地到浩瀚的海洋,从高山之巅到幽深的谷底,到处都有动物的身影。

那么,是什么因素决定了动物在地球上的分布呢?这背后隐藏着怎样的生物地理规律呢?首先,气候条件是影响动物分布的重要因素之一。

不同的气候带具有不同的温度、降水和光照等条件,这直接影响着动物的生存和繁衍。

例如,热带地区常年高温多雨,孕育了丰富多样的生物群落,如热带雨林中的猴子、鹦鹉和各种蛇类。

而在寒冷的极地,只有适应极寒环境的动物,如北极熊、企鹅等才能生存。

温度的变化会影响动物的新陈代谢和活动能力。

一些动物在寒冷的冬季会进入冬眠状态,以减少能量消耗,如刺猬、棕熊等。

降水的多少则决定了植被的类型和分布,进而影响以植物为食的动物的生存范围。

地形地貌也是动物分布的关键因素。

高山、平原、河流、海洋等不同的地形地貌为动物提供了多样化的栖息环境。

高山地区随着海拔的升高,气候和植被会发生明显的变化,动物的种类也会随之不同。

在低海拔地区,可能有野猪、鹿等动物;而在高海拔的雪线附近,则可能只有雪豹、牦牛等适应高寒环境的动物。

平原地区视野开阔,适合奔跑速度快的动物,如羚羊、马等。

河流和湖泊为水生动物提供了生存空间,如鱼类、河狸等。

海洋则是众多海洋生物的家园,从浅海的珊瑚礁到深海的神秘生物,各有其独特的分布区域。

食物资源的分布同样对动物的分布起着决定性作用。

食草动物往往跟随植被的分布而迁徙,而食肉动物则会追随食草动物的行踪。

例如,在非洲的大草原上,旱季时草类枯萎,食草动物会向水源充足、草类茂盛的地区迁移,狮子、豹子等食肉动物也会随之而动。

一些动物还具有特殊的食性,这也限制了它们的分布范围。

比如,考拉只吃特定种类的桉树叶子,因此它们只能分布在有这些桉树生长的地区。

此外,动物的迁徙能力也会影响它们的分布。

有些动物具有强大的飞行能力,如候鸟,可以在不同的季节往返于遥远的地区。

动物世界中的生物地理分布动物世界中的生物地理分布是一个令人着迷的话题。

生物地理学是研究生物种类在地球上的分布规律和原因的学科。

通过观察和研究,我们可以发现动物种类在不同地区的分布存在着一定的规律性,这涉及到地理环境、气候、地质变化等因素。

本文将从不同地理区域的动物分布、生态位和物种多样性等方面探讨动物世界中的生物地理分布。

一、地理区域的动物分布地球上的陆地和海洋被划分为不同的地理区域,每个地理区域都有其独特的生物群落。

例如,亚马逊雨林是一个生物多样性极高的地区,拥有众多独特的物种,如巨型水生植物、热带鸟类和猛兽。

而非洲大草原则是狮子、斑马和大象等动物的天堂。

动物的分布与地理环境息息相关。

例如,鸟类在不同地理区域的分布取决于其繁殖和越冬的地点。

北极地区是许多候鸟的繁殖地,它们在夏季飞往北极繁殖,然后在冬季飞往更温暖的地区越冬。

这种迁徙行为使得鸟类能够充分利用不同地理区域的资源。

二、生态位和物种多样性生态位是指一个物种在其生态系统中的角色和功能。

不同物种在同一地理区域内通过适应不同的生态位,避免了直接竞争,从而实现了物种多样性的存在。

例如,食草动物和食肉动物在非洲大草原上共存。

食草动物通过吃草维持生存,而食肉动物则以食草动物为食,形成了食物链的结构。

物种多样性是指一个地理区域内物种的丰富程度和多样性。

地球上的物种多样性非常丰富,不同地理区域的物种组成和数量都有所不同。

例如,热带雨林是物种多样性最高的地区之一,拥有大量的昆虫、鸟类、哺乳动物等。

而极地地区由于极端的环境条件,物种多样性相对较低。

三、地质变化对动物分布的影响地球的地质变化对动物分布产生了深远的影响。

地质变化包括地壳板块的运动、地震、火山喷发等。

这些变化导致了地形的改变,进而影响了动物的栖息地和迁徙路线。

例如,地壳板块的运动导致了山脉的形成。

山脉的形成改变了地形,形成了不同的气候带和生态系统。

这种地理变化对于动物的分布和适应产生了重要影响。

地理动物知识点总结一、动物的地理分布1. 大洲分布动物在地球上的分布存在明显的地域差异,在不同的大洲上有独特的动物群落。

例如,非洲地处赤道附近,气候温暖湿润,有着丰富的热带雨林和草原,因此非洲是狮子、象、长颈鹿等热带动物的故乡。

而南极洲则是极寒地区,冰雪覆盖,只有少数极端适应的动物生存其中,如企鹅、海豹等。

2. 地理环境对分布的影响地理环境对动物的分布具有重要影响。

例如,高海拔地区的动物适应了高原的低氧环境,如藏羚羊、藏野驴等;而热带雨林中的动物则适应了高温高湿的环境,如热带雨林中的猴子、鸟类等。

3. 生态系统的分布地球上存在着多样的生态系统,如热带雨林、草原、沙漠、山地等不同类型的生态系统。

不同的生态系统中有着独特的动物群落,它们分别适应了不同的环境条件。

比如,热带雨林中生活着大量的树居动物和空中飞行动物;而在草原上则生活着象群、羚羊等草食性动物。

二、动物的生态适应1. 体态结构的适应动物的体态结构对其在不同地理环境中的生存有着重要的影响。

例如,极地动物通常具有较厚的皮毛和脂肪层,以减少体温损失;热带地区的动物则通常具有较大的耳朵和细长的四肢,以便散热。

2. 食性的适应动物在不同地理环境中的食性也有所适应,如食草动物通常生活在草原等大片开阔地带,而食肉动物则更适合生活在山地和岩石地带。

3. 行为的适应动物在不同地理环境中的行为也经过长期的适应,如极地动物的冬眠和夏眠,热带雨林中的动物的隐蔽行为等。

三、地理环境对动物的影响1. 气候对动物的影响气候是地理环境对动物影响最直接的因素之一。

气候的变化对动物的生存和繁衍都有着重要的影响,如气候变暖对极地动物的生存造成了较大的威胁。

2. 土地利用的影响人类的土地利用活动对动物的生存也产生了重要的影响,如森林的砍伐导致了大量树居动物的栖息地丧失,草原的过度放牧导致了草食性动物的生存受到了威胁。

3. 污染对动物的影响地理环境中的污染也对动物的生存和繁衍产生了不良影响,如水体污染导致了水生动物的大量死亡,大气污染导致了空气中的氧气含量下降,影响了动物的呼吸等。

第一章1关于动物地理学的概念,一般认为,它是研究现代动物的地理分布及其生态地理规律的科学。

▪我们认为:动物地理学是研究地球上现代的或和地质历史时期的各种动物(包括科、属、种等不同分类等级单位)和动物生态地理群的地理分布及其与环境之间相互关系和生态地理分布规律的科学。

2(一)研究对象▪动物地理学的研究对象主要是一定时空范围内的动物区系或动物生态地理群。

其中:▪ 1. 动物区系:是指一定时空范围内的某类或所有类动物各级分类学单位的总和。

它是在一定的自然地理条件,特别是自然历史条件综合作用下,动物界长期发展演化的结果。

▪ 2. 动物生态地理群:又称“动物生态群落”(ecological communities of animals)或“生态地理动物群”,简称“动物群”(zoogroup)。

它是指一定时空范围内的各种动物通过彼此之间及其与环境之间相互作用而形成的与一定的自然地理条件和人类活动紧密相联的动物集合体。

3从总体上看,动物地理学的基本任务在于阐明地球上动物分布的基本规律,为有效地保护和合理地利用野生动物资源、恢复与定向改变动物群提供科学依据。

4动物地理学在其学科领域内,已形成了三个不同研究方向,即:区系历史方向、生态地理方向和景观地理方向。

5综观动物地理学的发展历史,大体上可分为以下五个时期(或阶段):(一)萌芽时期(公元16世纪以前)(二)记载动物地理学时期(公元16世纪~18世纪末)科学的动物地理学直到在十八世纪后半叶才开始形成,至十九世纪后才发展成为一门独立的学科(三)比较动物地理学时期(19世纪初~19世纪中叶)▪华莱斯(A·R·Wallace,1876)发表了名著《动物的地理分布》,被人们称为动物地理学的奠基人。

(四)原因动物地理学时期(大约在19世纪中叶~19世纪末)(五)生态动物地理学时期(20世纪初~20世纪20年代以来)第二章1动物分类就是根据自然界中各种动物之间特征或特性上的共性和个性特征,按照一定的原则和方法对其进行分门别类,并将其鉴别到种的过程。

动物分类的原则是指人们在对动物进行分门别类时所采用的基本准则。

动物分类的方法通常可分为人为分类法和自然分类法两种。

2.动物的命名❑目前,国际上统一采用的动物种的命名法是瑞典分类学大师林奈(Linnaeus,1707-1778)首创的“双名法”。

国际上动物命名法规规定:每一种动物都应有一个国际上通用的科学名称——学名(Science name)。

▪“双名法”规定:动物种的学名均由两个拉丁词或拉丁化了的词所组成。

其中前面一个词是该种动物的属名,第一个字母要大写;后面一个词是它的种加词(种名),第一字母不须大写。

例如狼的学名为学名为Canis lupus,意大利蜂的学名是Apismellfera。

❑此外,为了尊重物种命名人,在学名之后,通常还附加最初给出该名称的定名人的姓氏,且姓氏的第一个字母规定须大写。

例如Apis mellifera Linnaeus 就是表示意大利蜂这个种是由林奈定名的。

因此,一个完整的动物种的学名可表述为:⏹种的学名= 属名+种加词(种名)+ 命名人的姓氏或其缩写。

至于亚种的命名,通常采用所谓的三名法。

即只须在原种名之后,加上该亚种的亚种加词(亚种名),此即构成亚种的学名。

3十个重要的动物门:1.原生动物门2. 中生动物门3.多孔动物门4.腔肠动物门5.扁形动物门6.线形动物门7.环节动物门8.软体动物门9.节肢动物门10.棘皮动物门11.半索动物门12.脊索动物门4原生动物是动物界里最古老、最原始、最低等的动物。

通常将原生动物视为动物界中的一门,门下分为4个纲,即:鞭毛纲、肉足纲、孢子纲和纤毛纲。

5中生动物门是介于原生动物和后生动物之间一类小型的内寄生动物。

中生动物结构简单,由原始的多细胞构成。

通常分为2纲:菱形虫纲和直泳虫纲。

6多孔动物又称海绵动物(Spongia)。

它是最原始、最低等的后生动物(多细胞动物)。

依据骨骼特点,通常将其分为三个纲:钙质海绵纲、六放海绵纲、寻常海绵纲。

7腔肠动物是由原始多细胞动物演化出来的真正后生动物的开端。

它是一类辐射对称、具两胚层、有组织分化、原始消化腔及原始神经系统的低等后生动物。

根据形态特点和世代交替现象,分为三个纲:水螅纲、钵(bó)水母纲、珊瑚纲。

8从扁形动物开始,动物获得两侧对称的体制。

两侧对称是动物由水生向陆生进化的基本条件之一。

扁形动物属于原始低等的蠕虫类。

通常分为三个纲:涡虫纲、吸虫纲、绦虫纲。

9线形动物门是原体腔动物中的一个重要类群。

包括三个纲,即:线虫纲、轮虫纲、腹毛纲。

许多线虫是动、植物体内寄生虫。

如:人蛔虫。

10环节动物是身体分节高等蠕虫类动物。

在系统演化上是高等无脊椎动物的开始。

分节现象是高等无脊椎动物进化过程中的一个重要标志。

通常分为三纲,即:多毛纲、寡毛纲、蛭纲。

11软体动物是动物界中仅次于节肢动物的第二大门。

因大多数种类具有贝壳,故通常又称为“贝类”。

腹足纲常见的种类有:圆田螺(中国圆田螺)、钉螺、蜗牛等。

瓣腮纲常见的种类如:圆顶珠蚌、圆背角无齿蚌(通称河蚌)、扇贝、珍珠贝、牡蛎(LYY图9-35)等。

12节肢动物门是动物界最大的一门,其种数约占整个动物界85%。

与人类关系十分密切,许多种类可供食用或作其他资源,也有许多种类为害农业、林业和人的健康。

节肢动物分为3个亚门(有鳃亚门、有螫亚门、气管亚门)和7个纲(三叶虫纲、甲壳纲、肢口纲、蛛形纲、原气管纲、多足纲、昆虫纲)。

昆虫纲是动物界中最大的一个纲。

有翅亚纲直翅目:蝗虫;等翅目:营社会性生活的多态昆虫。

如:白蚁;膜翅目:蚂蚁;双翅目:①蚊类:家蚊、库蚊、疟(nue)蚊②蝇类:家蝇13棘皮动物是一类构造特殊而又完全生活于海洋中的动物。

被认为是进化地位较高的无脊椎动物——后口动物。

分属于五个纲:海星纲,蛇尾纲,海胆纲,海参纲,海百合纲。

14半索动物,又称隐索动物,均为海洋动物。

15脊索动物门为动物界中最高等的一门。

(一)基本特征1.具有脊索。

低等脊索动物终生具有脊索;有的类群脊索仅见于幼体阶段。

高等脊索动物只在胚胎期间出现脊索,成长时即由分节的脊柱所取代。

2.具有背神经管。

高等脊索动物的神经管分化为脑和脊髓两部分。

3.具有咽鳃裂。

咽鳃是一种呼吸器官,在低等类群中终生存在,在高等类群则只见于某些幼体和胚胎时期,随后完全消失,代之以肺。

(二)主要类群及代表动物分属于3个亚门,即尾索动物亚门、头索动物亚门和脊椎动物亚门。

尾索动物亚门:.幼时或终生具有带脊索的尾部。

头索动物亚门:1.体形似鱼,终生具有脊索、2.脊索几乎纵贯全身,一直达到最前端,因而被称为头索动物。

3.不善运动,海栖动物,但分布却很广泛,由此可知,它是一个古老的类群。

又称无头类。

著名代表为我国青岛、厦门等地所产的文昌鱼脊椎动物亚门:脊椎动物是脊索动物门中数量最多。

结构最复杂、进化地位最高的一大类群。

A.一般特征:1.出现了明显的头部由于头部的出现,脊椎动物又被称为有头类动物。

▪ 2.体背侧具有脊索。

这种构造大都仅出现于胚体,以后即为脊柱所取代;有时毕生存在。

▪ 3.原生水生种类用鳃呼吸,次生水生种类及陆生种类,只在胚胎期间出现鳃裂,成体则用肺呼吸。

▪ 4. 除圆口类之外,都具备上、下颌▪ 5.完善的循环系统。

▪ 6.除圆口类之外,运动器官均为成对的附肢。

B.主要类群和代表动物▪脊椎动物通常分为无颌纲、鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲六个纲。

Ⅱ.鱼纲主要特征1. 体形基本为纺锤形(梭形)。

鱼体一般分为头、躯干及尾三部分,没有颈部(图附-28)2. 终生用鳃呼吸。

软骨鱼类的鳃比较原始,鳃裂直接开口地他;硬骨鱼类的鳃裂在外侧另有鳃盖保护。

3. 鱼体有适应水生生活的重要感觉器官——侧线4. 多数有适应于水中运动的器官——鳍。

鱼鳍分奇鳍和偶鳍两类。

5. 大多数具有鳞片6. 大多数鱼类所特有的构造——鳔。

鳔的张与缩引起鱼体比重的改变,起到调节浮沉的作用。

此外,有些鱼类的鳔兼有呼吸作用。

Ⅴ.鸟纲鸟类是起源于爬行类、适应于空中飞翔生活的一群高等脊椎动物。

主要特征1.体一般呈纺锤形,体表覆盖着羽毛2. 前肢特化为双翼。

双翼是鸟类飞翔的工具。

3. 骨骼系统显著特化主要体现在:①骨骼中空而充气,许多骨骼互愈合,因此,骨架轻而坚固。

②胸骨特别发达。

善飞的鸟类胸骨具龙骨突起,以增大胸肌的固着面;不善飞的鸟类胸骨扁平。

③具愈合的荐骨。

④尾骨退化,最后几枚尾骨愈合成一块尾综骨,以支持扇形的尾羽。

4. 呼吸系统十分特化主要表现在:具有非常发达的与肺气管相连通的气囊系统。

5.循环系统进一步完善,体温保持恒定。

6.神经系统和感觉器官进一步完善。

7.繁殖较爬行类完善得多。

8.其它特征①鸟类没有牙齿,是以角质喙来啄取食物;②鸟类膀胱退化,肠道很短,直肠短或无,不能存贮粪便;③雌鸟缺右边的卵巢和输卵管,卵相继形成,在体内停留时间很短。

鸟类的这些特征均有减轻体重、适应飞翔的意义。

第三章1当环境因子的作用超出动物所能忍耐的最小限度或高于动物所能忍耐的最大忍耐限度时,动物的生长、发育和繁殖等一系列生命活动就会受到影响甚至引起死亡。

此即“耐力定律”。

亦称“谢尔福德定律”。

其中:动物对环境因子的作用所能忍受的最低限度(最低点)与最高限度(最高点)之间的幅度范围称为生态幅或称生态价。

它反映出动物对外界环境因素适应和忍受能力的大小。

2各种水生动物对pH值都有一定的忍受范围。

据此,可分为狭酸碱性动物和广酸碱性动物。

3根据陆栖动物它在24小时内活动方式的不同,分为昼行性、夜行性、晨昏性和全昼夜性等类型。

4不同的动物对光有不同的反应,据此可分为喜光性动物和避光性动物。

5 根据动物的热能代谢特征,最早人们把动物分为恒温动物(温血动物)和变温动物(冷血动物)两类。

1940年以后,人们又把所有动物分为三类:恒温动物、变温动物和异温动物。

恒温动物亦称常温动物,新陈代谢水平高而稳定,并具有各种体温调节机制,使体温不随环境温度而改变。

这类动物主要有鸟类和许多哺乳类变温动物变温动物新陈代谢水平低,体温不定并无体温调节机制。

其体温与外界环境温度差别很小,并随外界环境温度而变化。

大多数动物类群属变温动物,例如所有的无脊椎动物,多数脊椎动物。

异温动物这类动物活动时体温升高而且比较稳定,不活动或休眠时体温下降。

属于这类动物的有单孔类、一部分有袋类及胎生哺乳类中的休眠性种类,6恒温动物与温度的关系具有以下几个地理学法则(1)体型法则(伯尔格曼定律)同一种恒温动物分布于较冷地区的比较暖地区的体型要大。

(2 )比例法则(阿伦定律)同一种恒温动物,其身体突出部分(尾、耳、鼻),分布在较暖地区的比寒冷地区的大而长。

(3)色素法则(古罗葛定律)同一种恒温动物的体色,分布在暖湿地区的比冷干地区的要浓暗。