数学建模实验报告4酵母培养物离散阻滞增长模型

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:7

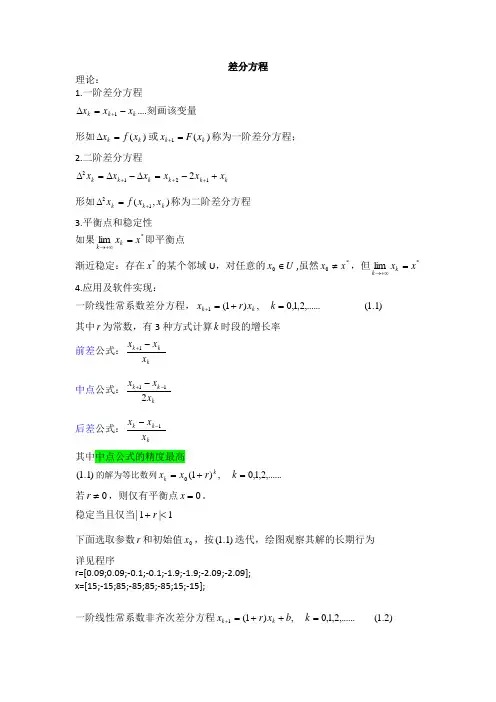

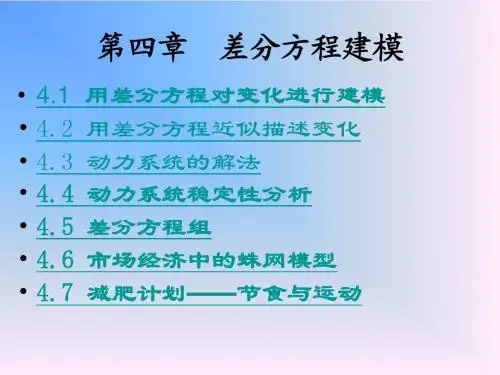

差分方程理论:1.一阶差分方程k k k x x x -=∆+1….刻画该变量形如)(k k x f x =∆或)(1k k x F x =+称为一阶差分方程;2.二阶差分方程k k k k k k x x x x x x +-=∆-∆=∆+++12122形如),(12k k k x x f x +=∆称为二阶差分方程3.平衡点和稳定性如果*lim x x k k =+∞→即平衡点 渐近稳定:存在*x 的某个邻域U ,对任意的U x ∈0,虽然*0x x ≠,但*lim x x k k =+∞→ 4.应用及软件实现:一阶线性常系数差分方程,)1.1(,......2,1,0,)1(1=+=+k x r x k k 其中r 为常数,有3种方式计算k 时段的增长率前差公式:kkk x x x -+1 中点公式:kk k x x x 211-+- 后差公式:k k k x x x 1--其中中点公式的精度最高)1.1(的解为等比数列,......2,1,0,)1(0=+=k r x x k k若0≠r ,则仅有平衡点0=x 。

稳定当且仅当1|1|<+r下面选取参数r 和初始值0x ,按)1.1(迭代,绘图观察其解的长期行为 详见程序r=[0.09;0.09;-0.1;-0.1;-1.9;-1.9;-2.09;-2.09];x=[15;-15;85;-85;85;-85;15;-15];一阶线性常系数非齐次差分方程)2.1(,......2,1,0,)1(1=++=+k b x r x k k若0=r 则为等差数列0,0,1,2,......k x x kb k =+=;若0≠r ,则rb r r b x x k k -++=)1)((0 引入 rb x y k k +=则.0,1,2.....k )1()1(01=+=+=+k k k r y y r y 可得此时平衡点rb x -=稳定当且仅当02-<<r 实例:Florida 沙丘鹤属于濒危物种,生态学家估计它在较好的自然环境下,年平均增长率仅为 1.94%,而在中等及较差自然环境下年平均增长率仅为-3.24%和-3.82%,即它逐渐减少,假设在某自然保护区内开始时有100只沙丘鹤,请建立数学模型,描述其数量变化规律,并作数值计算。

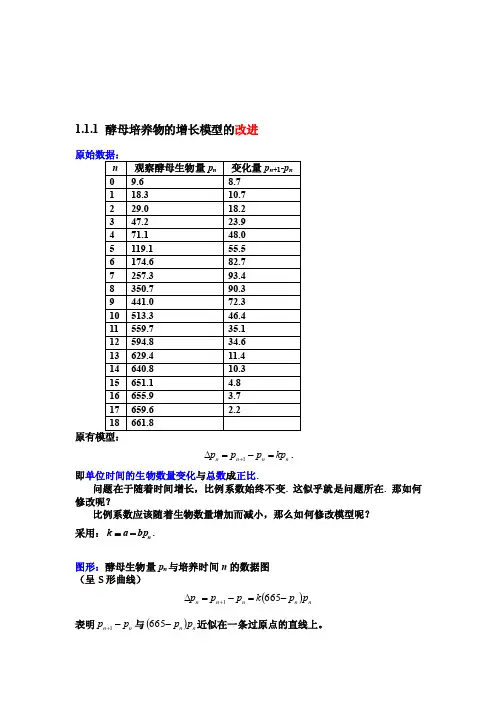

一.实验题目:已知从测量酵母培养物增长的实验收集的数据如表:时刻/h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 生物量/g 9.6 18.3 29.0 47.2 71.1 119.1 174.6 257.3 350.7 441.0 时刻/h 10 11 12 13 14 15 16 17 18生物量/g 513.3 559.7 594.8 629.4 640.8 651.1 655.9 659.6 661.8二.实验要求1、作图分析酵母培养物的增长数据、增长率、与相对增长率.2、建立酵母培养物的增长模型.3、利用线性拟合估计模型参数,并进行模型检验,展示模型拟合与预测效果图.4、利用非线性拟合估计模型参数,并进行模型检验,展示模型拟合与预测效果图.5、请分析两个模型的区别,作出模型的评价.三.实验内容(1)对于此问,可直接根据数据作图 先求相对增长率随时间的变化,程序如下:k=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18];x=[9.6,18.3,29.0,47.2,71.1,119.1,174.6,257.3,350.7,441.0,513.3,559.7,594.8,629.4,640.8,651.1,655.9,659.6,661.8]; n=1;for n=1:18dx(n)=x(n+1)-x(n); endr=dx./x(1:18); plot(0:17,r,'kv')xlabel('时间k (小时)'),ylabel('增长率 (%)') title('增长率与时间')模拟效果图如下:时间 k(小时)增长率 (%)增长率与时间再求增长量随时间的变化,程序如下:k=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18];x=[9.6,18.3,29.0,47.2,71.1,119.1,174.6,257.3,350.7,441.0,513.3,559.7,594.8,629.4,640.8,651.1,655.9,659.6,661.8];n=1;for n=1:18dx(n)=x(n+1)-x(n); endplot(0:17,dx,'ko')xlabel('时间k (小时) '),ylabel('增长量 (克)')title('增长量与时间')模拟效果图如下:24681012141618时间 k(小时)增长量 (克)增长量与时间(2)建立酵母培养物的模型k---时刻(小时);x(k)---酵母培养物在第k 小时的生物量(克);r(k)---用前差公式计算的生物量在第k小时的增长率;r---生物量的固有增长率;N---生物量的最大容量。

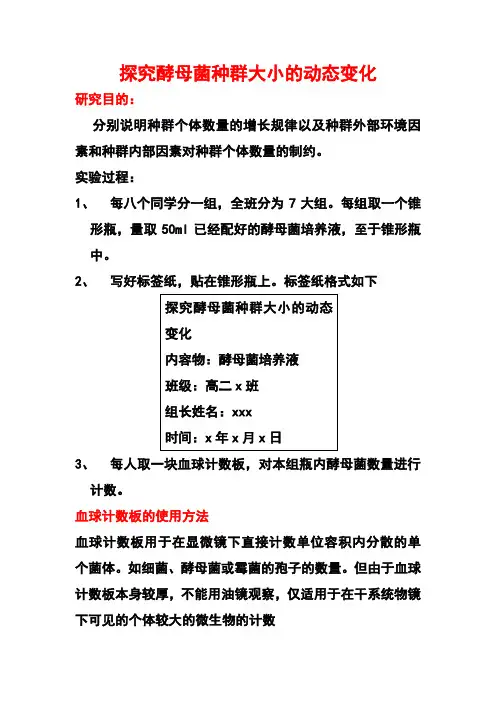

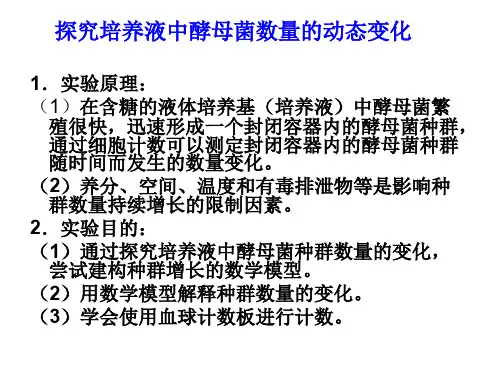

探究酵母菌种群大小的动态变化研究目的:分别说明种群个体数量的增长规律以及种群外部环境因素和种群内部因素对种群个体数量的制约。

实验过程:1、每八个同学分一组,全班分为7大组。

每组取一个锥形瓶,量取50ml已经配好的酵母菌培养液,至于锥形瓶中。

2、写好标签纸,贴在锥形瓶上。

标签纸格式如下3、每人取一块血球计数板,对本组瓶内酵母菌数量进行计数。

血球计数板的使用方法血球计数板用于在显微镜下直接计数单位容积内分散的单个菌体。

如细菌、酵母菌或霉菌的孢子的数量。

但由于血球计数板本身较厚,不能用油镜观察,仅适用于在干系统物镜下可见的个体较大的微生物的计数一、血球计数板的构造血球计数板是一块特制厚玻片。

玻片上由四道槽构成三个平台,中间的平台分成两半,其上各刻一个相同而有一定面积的小方格网。

方格的刻度有两种规格。

一种是分为25大格,每大格又分为16小格;另一种是分16大格,每大格分为25小格。

总数都是400小格(如图所示)。

每小格边长为0.05毫米,其面积为0.0025立方毫米,深度为0.1毫米,故每小格容积为0.00025立方毫米,即1/4×106毫升。

可由每小格中的菌数换算出每毫升菌液中的数量。

二、血球计数板的使用方法(一)取清洁干燥的血球计数板,加盖玻片盖住网格和两边的槽。

(二)将待测菌液充分摇匀后,用无菌吸管吸少许,由盖玻片边缘或槽内加入计数板来回推压盖玻片,使其紧贴在计数板上,计数室内不能有气泡。

静置5-10分钟。

(三)在低倍镜下找到小方格网后更换高倍镜观察计数,上下调动细螺旋,以便看到小室内不同深度的菌体。

位于分格线上的菌体,只数两条边上的,其余两边不计数。

如数上线就不数下线,数左边线就不数右边线。

(四)计数时若使用刻度为16×25(大格)的计数板,则数四角的4个大格(即100小格)内的菌数。

如用刻度为25×16(大格)的计数板,除数四角的4个大格外,还需数中央1个大格的菌数(即80小格)。

酵母在受限环境下生长的简化数学模型

在受限环境下培养酵母的生物量数学模型可以根据实验数据和观察结果进行建立。

以下是一个可能的简化模型:

1.生长速率模型:

假设酵母的生长速率与生物量成正比,可以表示为:

dX/dt = kX

其中,X表示酵母的生物量,t表示时间,k表示生长速率常数。

这个方程描述了酵母的指数生长。

2.限制因子模型:

如果环境中的限制因子(如营养物质、氧气等)是有限的,那么酵母的生长速率会受到限制。

假设限制因子为R,则生长速率可以表示为:dX/dt = kX - kXR

其中,kX表示酵母在没有限制因子时的生长速率,kXR表示限制因子对酵母生长的抑制作用。

3.营养物质消耗模型:

酵母的生长需要消耗营养物质,假设营养物质的浓度为S,则营养物质的消耗速率可以表示为:

dS/dt = -kXS

其中,kX表示酵母的生长速率,S表示营养物质的浓度。

这个方程描述了酵母消耗营养物质的过程。

4.联立方程:

将以上三个方程联立起来,可以得到一个描述酵母在受限环境下生长的数学模型:

dX/dt = kX - kXR

dS/dt = -kXS

X(0) = X0, S(0) = S0

其中,X0和S0分别表示初始时刻的酵母生物量和营养物质浓度。

这个方程组描述了酵母在受限环境下生长和营养物质消耗的过程。

需要注意的是,以上模型是一个简化模型,实际情况可能更加复杂。

因此,在实际应用中需要根据实验数据和观察结果进行模型的调整和优化。

一、实验目的1. 掌握酵母菌培养的基本方法。

2. 观察酵母菌的生长过程和形态变化。

3. 了解酵母菌在不同培养条件下的生长特性。

二、实验原理酵母菌是一种广泛分布于自然界中的单细胞真菌,具有较强的发酵能力。

在适宜的培养条件下,酵母菌能够迅速繁殖,形成菌落。

本实验通过培养酵母菌,观察其生长过程和形态变化,探究不同培养条件对酵母菌生长的影响。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 酵母菌菌种- 麦芽汁琼脂培养基- 葡萄糖琼脂培养基- 氨基酸琼脂培养基- 温度计- 烧杯- 研钵- 移液管- 镜头- 显微镜- 计数板2. 实验仪器:- 培养箱- 灭菌器- 高压蒸汽灭菌锅四、实验方法1. 培养基制备:- 称取麦芽汁琼脂、葡萄糖琼脂、氨基酸琼脂,分别加入适量的蒸馏水,搅拌均匀。

- 将配制好的培养基分装至无菌试管中,进行高压蒸汽灭菌。

- 待培养基冷却后,分别加入适量的酵母菌菌种,混匀。

2. 酵母菌培养:- 将接种好的培养基放入培养箱中,设置不同的温度(如25℃、30℃、35℃)和pH值(如5.0、6.0、7.0)。

- 观察并记录酵母菌在不同培养条件下的生长情况。

3. 酵母菌形态观察:- 将培养好的酵母菌涂布于载玻片上,进行染色处理。

- 使用显微镜观察酵母菌的形态、大小、细胞壁、细胞核等特征。

4. 酵母菌计数:- 使用计数板对培养皿上的酵母菌进行计数。

- 根据计数结果,计算酵母菌的密度。

五、实验结果与分析1. 酵母菌在不同培养条件下的生长情况:- 在25℃、pH 6.0的培养条件下,酵母菌生长速度最快,菌落形态良好。

- 在35℃、pH 5.0的培养条件下,酵母菌生长速度较慢,菌落形态较差。

- 在30℃、pH 7.0的培养条件下,酵母菌生长速度适中,菌落形态一般。

2. 酵母菌形态观察结果:- 酵母菌为单细胞真菌,呈椭圆形或圆形,细胞壁较厚,细胞核明显。

- 酵母菌细胞内含有大量的蛋白质、糖类、脂肪等营养物质。

3. 酵母菌计数结果:- 在25℃、pH 6.0的培养条件下,酵母菌密度最高,约为 1.5×10^8 C FU/mL。

第1篇一、实验目的1. 了解酵母菌在不同环境条件下的生长规律。

2. 掌握酵母菌生长曲线的基本特征,包括滞期、对数生长期、平衡期和衰老死亡期。

3. 分析环境因素(如温度、pH值、营养物质等)对酵母菌生长的影响。

二、实验原理酵母菌是一种单细胞真菌,其生长过程可分为四个阶段:滞期、对数生长期、平衡期和衰老死亡期。

在这四个阶段中,酵母菌的生长速度和代谢活动都有明显的差异。

通过观察酵母菌在不同环境条件下的生长曲线,可以了解酵母菌的生长规律,并分析环境因素对酵母菌生长的影响。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 酵母菌(啤酒酵母)- 葡萄糖- 氮源(如酵母提取物)- 无机盐- pH值调节剂- 温度控制器2. 实验仪器:- 恒温培养箱- 移液器- 光学显微镜- 计数板- 记录纸四、实验方法1. 配制酵母菌培养液:将葡萄糖、氮源、无机盐和pH值调节剂按比例混合,制备成酵母菌培养液。

2. 设置实验组:将酵母菌培养液分为若干组,分别设置不同的实验条件,如温度、pH值、营养物质等。

3. 接种酵母菌:将酵母菌接种到各个实验组的培养液中,置于恒温培养箱中培养。

4. 观察与记录:定期观察酵母菌的生长情况,记录酵母菌数量、形态等特征。

5. 数据处理:利用光学显微镜和计数板对酵母菌数量进行计数,绘制酵母菌生长曲线。

五、实验结果与分析1. 酵母菌生长曲线:- 滞期:酵母菌进入新环境后,需要一定时间适应环境,此时酵母菌数量基本不变。

- 对数生长期:酵母菌适应环境后开始大量繁殖,繁殖速度最快,酵母菌数量呈指数增长。

- 平衡期:酵母菌繁殖速度逐渐减慢,死亡数量与增殖数量基本持平,酵母菌数量达到峰值。

- 衰老死亡期:酵母菌繁殖速度进一步减慢,死亡数量大于增殖数量,酵母菌数量逐渐减少。

2. 环境因素对酵母菌生长的影响:- 温度:适宜的温度有利于酵母菌的生长繁殖,过高或过低的温度都会抑制酵母菌的生长。

- pH值:酵母菌对pH值的要求较为严格,最适pH值一般在4.5-5.5之间。

1、从一个酵母培养物增长的实验中采集到的数据如下表和下图所示(增长率是根据数值微分三点公式计算所得):(1)根据以上图表,文字描述酵母生物量的变化过程,并初步分析其原因;(2)请引入合理的简化假设,建立数学建模,描述酵母生物量的变化过程;(3)你建立的模型包含有哪些参数?这些参数的实际意义是什么?如何估计模型中的参数?2、司机培训课程有这样的“2秒规则”——即在正常驾驶条件下,后车司机从前车经过某一标志开始,默数2秒钟之后到达同一标志,而不管车速如何。

下表是由美国公路局提供的刹车距离实际观测数据,车速的单位是英里/小时,距离的单位是英尺,时间的单位是秒。

(单位换算:1英里=5280英尺)反应距离和制动距离的实际观测值请建立数学模型,根据以上数据,经过简单的计算,回答以下问题:(1)“2秒规则”足够安全吗?(2)有没有更合理的规则?3、建立数学模型,给出计数器读数n与录像带转过时间t的关系,这样计数器就可以起到记录时间的作用。

录像机计数器工作原理如下图。

录像带有两个轮盘,一开始录像带缠满左轮盘,右轮盘的轴与计数器相连,右轮转的圈数与计数器读数成正比,开始时右轮盘是空的,计数器读数为0000。

录像带从左往右运动,与小马达相连的主动轮的转数是固定不变的,录像带靠压轮压在主动轮上,录像带的运动速度(线速度)为常数,使得录像机播放出稳定的图像。

随着录像带从左向右运动,右轮盘半径增加,转速越来越慢,计数器读数的(1)为了建模,需要引入哪些变量和参数?(2)根据以上分析写出模型假设。

(3)建立数学模型(提示:通过计算缠绕在右轮盘上的录像带m圈的长度来建模)。

(4)模型中可能有很多个参数,并且难以一一直接测量,事实上也没必要那样做。

如何辨识模型中的参数?4、汽车配件厂为装配流水线轮换生产若干种部件。

每轮换生产一种部件,都因更换设备要付生产准备费(与生产数量无关)。

同一部件的产量大于需求时,因积压资金、占用仓库要付贮存费。

细菌繁殖摘要本文针对酵母菌种群繁殖的基本特点,为达到解决所列出的三个问题的目的,建立了符合实际情况的预测模型。

预测模型:根据题目给出的已知条件,最终建立了符合本题的Logistic模型。

综合考虑了各种因素,利用计算机MATLAB编程分别对问题进行求解,并分别绘制出本题的Logistic数学模型和问题三中所列的二次多项式的曲线,以供对比。

对于问题一得出,本文建立了种群预测的Malthus模型以及符合本题的Logistic模型,模型中参数K的值为:0.00081411,参数M的值为:663.97。

对于问题二得出,自初始时刻起,20小时时酵母菌的数量为:663.06。

该种群的增长呈现出S型,前期呈指数型增长,中后期增长缓慢,种群数量最终达到最大值:663.97。

对于问题三得出,根据计算机MATLAB程序绘制出的本题Logistic数学模型以及问题三中所列的二次多项式的曲线。

对两条曲线进行对比,易知符合本题的Logistic模型具有更好的预测能力。

关键词:Malthus模型;Logistic模型;MATLAB;预测1 问题重述已知酵母菌种群在培养物中的增长情况,见附录中表a 所示。

现根据已有的数据来预测酵母菌的数量,要求尽量与实际相符。

根据以上题目所给的条件及数据,回答以下问题:问题一:建立酵母菌数量的数学模型,确定模型中的未知参数; 问题二:利用问题一中的模型,预测20小时时酵母菌的数量;问题三:若用二次多项式2210)(t k t k k t N ++=(其中)2,1,0(=i k i 为常数)作为新模型,试从误差角度说明新模型与问题一中的模型哪个具有更好的预测能力,并画出对比曲线。

2 问题的基本假设与说明1)假设题目所给的数据全部真实可靠,可以作为检验所建立的数学模型的准确性的事实依据。

2)在自然环境中,细菌繁殖增长会受到各方面复杂因素的影响,为简化模型,本文以题目中给出的实测数据,作为衡量所建立的数学模型准确度的主要因素。

第1篇一、实验目的1. 理解阻滞增长模型的基本原理和数学表达式。

2. 通过实验验证阻滞增长模型在不同参数设置下的动态变化。

3. 探讨阻滞增长模型在实际问题中的应用,如人口增长、生物种群数量变化等。

二、实验原理阻滞增长模型,也称为逻辑斯蒂增长模型,是一种描述系统增长受资源限制和内在增长速度影响的理论模型。

该模型的基本假设是,系统的增长速度随着系统规模的增加而逐渐降低,最终趋于稳定。

数学表达式如下:\[ \frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}) \]其中:- \( x \) 为系统规模或数量;- \( t \) 为时间;- \( r \) 为固有增长率,表示系统在没有限制时的增长速度;- \( K \) 为环境容纳量,即系统可以达到的最大规模。

三、实验材料与工具1. 实验材料:计算机、绘图软件(如MATLAB、Python等)。

2. 实验工具:阻滞增长模型数学模型、实验数据。

四、实验步骤1. 参数设置:根据实验目的,设置不同的初始条件(如初始规模 \( x_0 \))和参数值(如 \( r \)、\( K \))。

2. 模型构建:使用计算机软件建立阻滞增长模型,输入参数和初始条件。

3. 模型运行:运行模型,观察并记录系统规模随时间的变化情况。

4. 数据分析:对实验数据进行处理和分析,绘制系统规模随时间变化的曲线图。

5. 结果讨论:根据实验结果,讨论阻滞增长模型在不同参数设置下的动态变化特点。

五、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验,我们得到了不同参数设置下系统规模随时间的变化曲线。

结果表明,随着时间推移,系统规模逐渐增长,但增长速度逐渐降低,最终趋于稳定。

2. 结果分析:- 当 \( r \) 值较大时,系统规模增长速度较快,但最终仍会趋于稳定。

- 当 \( K \) 值较大时,系统规模增长速度较慢,但最终仍会达到稳定状态。

- 初始条件 \( x_0 \) 也会对系统规模的增长速度和最终稳定状态产生影响。

一.实验题目:

已知从测量酵母培养物增长的实验收集的数据如表:

时刻/h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 生物量/g 513.3 559.7 594.8 629.4 640.8 651.1 655.9 659.6 661.8

二.实验要求

1、作图分析酵母培养物的增长数据、增长率、与相对增长率.

2、建立酵母培养物的增长模型.

3、利用线性拟合估计模型参数,并进行模型检验,展示模型拟合与预测效果图.

4、利用非线性拟合估计模型参数,并进行模型检验,展示模型拟合与预测效果图.

5、请分析两个模型的区别,作出模型的评价.

三.实验内容

(1)对于此问,可直接根据数据作图

先求相对增长率随时间的变化,程序如下:

k=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18];

x=[9.6,18.3,29.0,47.2,71.1,119.1,174.6,257.3,350.7,441.0,513.3,559.7,594.8,629.4,640.8,651. 1,655.9,659.6,661.8];

n=1;

for n=1:18

dx(n)=x(n+1)-x(n);

end

r=dx./x(1:18);

plot(0:17,r,'kv')

xlabel('时间k(小时)'),ylabel('增长率(%)')

title('增长率与时间')

模拟效果图如下:

时间 k(小时)

增长率 (%)

再求增长量随时间的变化,程序如下:

k=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18];

x=[9.6,18.3,29.0,47.2,71.1,119.1,174.6,257.3,350.7,441.0,513.3,559.7,594.8,629.4,640.8,651.1,655.9,659.6,661.8]; n=1;

for n=1:18

dx(n)=x(n+1)-x(n); end

plot(0:17,dx,'ko')

xlabel('时间k (小时) '),ylabel('增长量 (克)') title('增长量与时间')

模拟效果图如下:

2

4

6

81012

14

16

18

时间 k(小时)

增长量 (克)

(2)建立酵母培养物的模型 k---时刻(小时);

x(k)---酵母培养物在第k 小时的生物量(克);

r(k)---用前差公式计算的生物量在第k 小时的增长率; r---生物量的固有增长率; N---生物量的最大容量。

在营养有限的环境下,假设用前差公式计算的增长率r(k)随着生物量x(k)的增加而线性递减,即

r_k=(x_(k+1)-x_k)/x_k=r*(1-x_k/N),k=0,1,2… 根据以上模型假设,即可建立离散阻滞增长模型 x_(k+1)=x_k+r*x_k*(1-x_k/N),k=0,1,2…

(3)首先,根据r_k 和x_k 的数据多项式拟合出(2)问中的r,N ;然后根据生物量的观测数据直接取x_0=9.6,用(2)问中的循环语句进行迭代计算,算出0~18小时酵母生物量的模拟值,并计算误差平方和,绘制模拟效果图和模拟误差图。

程序如下:t=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18];

x=[9.6,18.3,29.0,47.2,71.1,119.1,174.6,257.3,350.7,441.0,513.3,559.7,594.8,629.4,640.8,651.1,655.9,659.6,661.8];

r=(x(2:19)-x(1:18))./x(1:18); a1=polyfit(x(1:18),r,1); r1=a1(2),N1=-a1(2)/a1(1) x1=x(1); for k=1:18

x1(k+1)=x1(k)+r1*x1(k)*(1-x1(k)/N1); end

resd1=x-x1;sse1=sum(resd1.^2) subplot(2,1,1),plot(t,x,'k*',t,x1,'ks')

axis([-1,19,0,670]),legend('观测值 ','模拟值 ',4) xlabel('时间 k(小时)'),ylabel('生物量 x_k(克)') title('离散阻滞增长模型的线性模拟效果图 ') subplot(2,1,2),plot(t,resd1,'k.',[-1,19],[0,0],'k') axis([-1,19,-40,40])

xlabel('时间k(小时)'),ylabel('模拟误差') title('离散阻滞增长模型的线性模拟误差')

线性拟合结果如下:

R1=0.66935 N1=635.71 sse1=6293.2

线性模拟效果图如下:

0200400

600时间 k(小时)

生物量 x k

(克)

离散阻滞增长模型的线性模拟效果图

2

4

6

81012

14

16

18

-40

-2002040时间k(小时)

模拟误差

离散阻滞增长模型的线性模拟误差

(4)对于此问,可以利用MATLAB统计工具箱的非线性拟合函数nlinfit计算参数r和N 以及初始值x_0的值,使得误差平方和达到最小值。

困难在于待拟合的函数模型不是熟悉的初等函数,而是数列递推关系,但是非线性拟合函数nlinfit仍然胜任。

程序如下:

函数:

function y=Untitled(b,x)

y=zeros(size(x));

y(1)=b(3);

for k=2:length(x)

y(k)=y(k-1)+b(1).*y(k-1).*(1-y(k-1)./b(2));

end

脚本:

t=0:18;

x=[9.6,18.3,29.0,47.2,71.1,119.1,174.6,257.3,350.7,441.0,513.3,559.7,594.8,629.4,640.8,651. 1,655.9,659.6,661.8];

[a2,resd2]=nlinfit(t,x,@Untitled,[0.5,660,9.6])

sse2=sum(resd2.^2)

subplot(2,1,1)

plot(t,x,'k*',t,Untitled(a2,t),'ks')

axis([-1,19,0,670])

legend('观测值','模拟值',4)

xlabel('时间k(小时)'),ylabel('生物量x_k(克)')

title('离散阻滞增长模型的非线性模拟效果图')

subplot(2,1,2)

plot(t,resd2,'k.',[-1,19],[0,0],'k')

axis([-1,19,-40,40])

xlabel('时间k(小时)'),ylabel('模拟误差')

title('离散阻滞增长模型的非线性模拟误差')

非线性拟合结果如下:

A2=0.56037 652.46 15

Sse2=1353.5

非线性模拟效果图如以下:

0200400

600时间 k(小时)

生物量 x k

(克)

离散阻滞增长模型的非线性模拟效果图

2

4

6

81012

14

16

18

-40

-2002040时间 k(小时)

模拟误差

离散阻滞增长模型的非线性模拟误差

(5)两个模型的区别及评价分别如下:

由线性拟合得出的结果和模拟效果图可知,计算结果即固有增长率r=0.66935,大容量N=635.71,误差平方和等于6293.2。

计算结果以及模拟误差图表明,线性拟合能够用离散阻滞模型模拟酵母培养物生物量的变化趋势,前半段的误差很小,但后半段的误差很大,误差平方和很大。

另外,最大容量N 的估计值偏低。

总之,线性拟合的模拟效果不够令人满意。

由拟和结果及模拟效果图可知,固有增长率r=0.56073,最大容量N=652.46,初始值x_0=15,误差平方和等于1353.5,计算结果以及模拟效果图和模拟误差图表明,非线性拟合能够更好地用离散阻滞增长模型模拟酵母培养物生物量的变化趋势,误差平方和比线性拟合明显下降。

另外最大容量N 的估计值也比线性拟合更合理。

总之,非线性拟合的模拟效果比较令人满意。

今后计算差分方程的数据拟合问题,一般都采用这种非线性拟合方法。