贝塞尔公式计算器版

- 格式:xls

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

计量贝塞尔公式范文贝塞尔公式是在数学和物理学中常用的一个计量公式,它用于计算贝塞尔函数,这是一类重要的特殊函数。

贝塞尔函数广泛应用于波动理论、信号处理、电磁学、量子力学及其他领域。

贝塞尔公式是一个复杂的公式,它可以用不同的方式表示,下面我们将详细介绍贝塞尔公式及其应用。

贝塞尔函数是由弗里德里希·贝塞尔研究并命名的,它出现在解决柱坐标系中的波动方程时。

贝塞尔函数具有无穷多个解,而贝塞尔函数的具体形式和性质取决于输入参数。

贝塞尔公式实际上是一类特殊函数的定义和计算规则。

贝塞尔公式具有不同的形式,其中最常见的形式是第一类贝塞尔函数和第二类贝塞尔函数。

第一类贝塞尔函数(Jn)由以下公式给出:Jn(x)=Σ(−1)^k*(x/2)^(2k+n)/(k!*(k+n)!),k从0到无穷大其中x是实数,k是非负整数,n是非负整数。

该公式表示了贝塞尔函数在数轴上的取值。

贝塞尔函数的图像通常由周期性的振荡和指数衰减形成。

第一类贝塞尔函数在物理学中常常用来表示波的柱坐标调制。

第二类贝塞尔函数(Yn)由以下公式给出:Yn(x) = (Jn(x) * cos(nπ) - J−n(x)) / sin(nπ),当cos(nπ)≠0Yn(x) = lim (Jn(x) * cos(nπ) - J−n(x)) / sin(nπ),当cos(nπ)=0其中n是非负整数。

第二类贝塞尔函数是第一个贝塞尔函数的补函数,它是贝塞尔函数的幂记录版本。

当x接近0时,第二类贝塞尔函数会出现无穷大的奇点。

第二类贝塞尔函数也用于波的柱坐标调制。

贝塞尔公式有许多重要的应用,其中之一是在声学中的应用。

贝塞尔函数被广泛应用于描述声波的振动模式和传播。

例如,在管道中的声波传播可以用贝塞尔函数来描述。

贝塞尔函数也被用于解决波动方程和边界值问题。

另一个重要的应用是电磁学中的应用。

贝塞尔函数被用来描述电磁波的振动模式和传播,在电磁学中,贝塞尔函数通常用于解决透射线和辐射模式的问题。

cubic bezier 计算公式Cubic Bezier计算公式Cubic Bezier曲线是一种常用的插值曲线,在计算机图形学和动画中被广泛应用。

它由四个点定义,包括两个端点和两个控制点。

根据这四个点的位置关系,可以计算出Cubic Bezier曲线上的任意点坐标。

下面我们将介绍Cubic Bezier计算公式的原理和应用。

Cubic Bezier曲线的计算公式如下:B(t) = (1-t)^3 * P0 + 3(1-t)^2 * t * P1 + 3(1-t) * t^2 * P2 + t^3 * P3其中,B(t)表示曲线上的点坐标,t表示参数值,范围为[0,1],P0、P1、P2和P3分别表示四个控制点的坐标。

通过调整这四个控制点的位置,可以得到不同形状的曲线。

Cubic Bezier曲线的计算公式是基于三次多项式的计算方法,通过对t的不同取值进行插值计算,得到曲线上的点坐标。

当t=0时,曲线上的点为P0;当t=1时,曲线上的点为P3。

通过调整t的取值范围,可以确定曲线的起点和终点。

Cubic Bezier曲线的计算公式可以通过矩阵运算的方式进行优化。

可以将四个控制点的坐标表示为一个矩阵,将参数t表示为一个列向量,通过矩阵乘法运算得到曲线上的点坐标。

这样可以提高计算效率,并简化代码实现。

Cubic Bezier曲线的计算公式有很多应用,其中最常见的应用是在图形设计和动画制作中。

通过调整四个控制点的位置,可以创建出各种形状的曲线,如圆弧、抛物线、S曲线等。

这些曲线可以用于绘制图形、实现动画效果、控制物体运动轨迹等。

在计算机图形学中,Cubic Bezier曲线还被广泛应用于图像处理和模型设计。

通过将曲线上的点连接起来,可以生成平滑的曲线轮廓。

这对于绘制曲线图形、生成字体轮廓、建模曲面等都非常有用。

除了基本的Cubic Bezier曲线计算公式,还有一些衍生的公式和算法,如二次Bezier曲线、B样条曲线等。

python 贝塞尔插值贝塞尔插值是一种用于曲线绘制的算法,可通过给定的控制点来生成平滑的曲线。

它在计算机图形学和计算机辅助设计中经常被使用,常见的应用包括绘图软件、动画制作和字体设计等领域。

贝塞尔插值算法基于贝塞尔曲线理论,该理论由法国数学家皮埃尔·贝塞尔于1962年提出。

贝塞尔曲线由一条或多条线段组成,每个线段都由两个控制点来定义。

这些控制点决定了曲线的形状和方向。

贝塞尔插值的主要思想是通过调整控制点的位置来改变曲线形状。

具体来说,通过调整控制点的位置,可以实现曲线的拉伸、扭曲、平滑和连接等效果。

贝塞尔插值算法根据给定的控制点,通过计算曲线上的插值点来绘制曲线。

插值点的数量决定了曲线的平滑程度,插值点越多,曲线越平滑。

贝塞尔插值算法的核心是贝塞尔曲线的计算公式。

在二维空间中,二次贝塞尔曲线的计算公式如下:$$P(t) = (1-t)^2 * P0 + 2(1-t)*t*P1 + t^2 * P2$$其中,P(t)是曲线上的插值点,t为参数,取值范围为0到1,P0、P1和P2分别为控制点。

通过在不同的t值上计算插值点,可以得到曲线上的一系列点,从而绘制出整条曲线。

在实际应用中,贝塞尔插值算法还可以用于三维空间中的曲线绘制,其计算公式稍有不同。

此外,贝塞尔曲线还可以扩展为更高阶的曲线,例如三次贝塞尔曲线和更高阶的贝塞尔曲线,以满足更复杂的绘制需求。

贝塞尔插值算法的优点在于可以通过少量的控制点来绘制复杂的曲线。

通过调整控制点的位置和数量,可以实现各种形状的曲线。

此外,贝塞尔插值还可以实现曲线的平滑和连接,使得曲线在绘制过程中更加自然和连贯。

然而,贝塞尔插值算法也存在一些限制。

首先,贝塞尔曲线是局部插值曲线,即对于曲线上的每个点,其形状只受其相邻的控制点影响。

因此,在绘制复杂曲线时,需要合理调整控制点的位置和数量,以获得所需的曲线形状。

其次,贝塞尔插值算法对于曲线的切线和曲率计算较为困难,因此在某些情况下可能无法满足精确的绘制需求。

计算器算贝塞尔公式我们能考证到,计算器最早引入我国中学数学教科书是在1979年,《全日制十年制学校高中课本数学第三册》的附录中介绍了电子计算器,并展示了一张CASIO于1978年发布的fx-140科学计算器的照片:中学数学教科书计算器相关内容展示自本世纪初新课标实施以来,数学教材出现了很多版本,我们不可能一一找到所有的书。

这里以人教版和北师大版出版的部分中学数学教材为例,展示与计算器相关的内容。

展出原则是计算器必须是正品,且必须满足以下条件之一:(1)有计算器的面板照片;(2)有计算器按键照片(不是按键示意图);(3)有计算器截图。

人教新课标初中数学,七年级上册(2005年版):CASIO fx-82ES(屏幕被处理过)人教版初中数学,七年级上册(2012年版):CASIO fx-82ES PLUS(白色款)北师大版新课标初中数学,七年级上册(2005年4版):CASIO fx-82ES(屏幕被处理过)北师大版新课标初中数学,八年级上册(2006年4版):CASIO fx-82TL北师大版新课标初中数学,八年级下册(2007年5版):CASIO fx-82MS(屏幕被处理过)北师大版初中数学,七年级上册(2013年2版):CASIO fx-82CN X(白色款,原先是fx-82ES PLUS,后更换成此型号)人教版新课标高中数学,选修2-2:TI-92 Plus(可能有人认为是Voyage 200,但从数学1(必修)第三章“信息技术应用”的图片可以看出是TI-92 Plus)人教版高中数学,必修第一册(2019年版):CASIO fx-991CN X(SHIFT和OPTN两个按键被处理过)人教版高中数学B版,必修第三册(2019年版):TI-83 Plus以上只是一小部分,还有很多其他版本的数学教材也有计算器相关的内容,涉及的型号也不一样,这里就不做过多介绍了。

随着计算器的普及,计算器或多或少地被引入到数学教材中,以例题和阅读材料的形式,目的是让学生知道计算器是一种可以简化计算过程和探索数学问题的工具,并且可以在适当的时候使用,效果很好。

正确认识贝塞尔公式贝塞尔公式是描述贝塞尔曲线的数学公式。

贝塞尔曲线是一种平滑的曲线,经常用于计算机图形学、计算机辅助设计、动画制作等领域。

贝塞尔曲线以及与之相关的贝塞尔曲线插值和拟合问题在计算机图形学和计算机辅助设计中非常重要。

历史上,贝塞尔曲线由法国工程师皮埃尔·贝塞尔(Pierre Bézier)在20世纪60年代提出。

他为了解决汽车制造过程中的设计问题,引入了贝塞尔曲线的概念。

贝塞尔曲线被广泛应用于汽车和航天工业中,后来也逐渐应用于计算机图形学中。

贝塞尔曲线由若干个贝塞尔曲线段组成。

每个曲线段由两个端点和两个控制点定义。

端点是曲线的起始点和终止点,而控制点则决定了曲线的形状。

曲线从起始端点向终止端点延伸,但并不经过控制点,而是围绕它们形成一个平滑的曲线。

贝塞尔曲线的形状受控制点位置的影响,通过调整控制点的位置和权重,可以得到不同形状的曲线。

贝塞尔公式描述了贝塞尔曲线上的点的坐标。

贝塞尔曲线上的每个点都可以通过计算公式得到,这个公式称为贝塞尔公式。

具体而言,对于每个参数t的取值范围在0到1之间,贝塞尔公式的一般形式为:B(t)=(1-t)^n*P0+C1*t*(1-t)^(n-1)*P1+...+Cn*t^n*Pn其中,P0,P1,...,Pn是曲线的端点和控制点,n是曲线段的次数(n=1为线段,n=2为二次曲线,n=3为三次曲线,依此类推),C1,C2,...,Cn是组合数,计算方式为C(i,n)=n!/(i!(n-i)!),符号^表示乘方运算。

贝塞尔公式的原理比较复杂,但可以通过递归的方式来计算每个点的坐标,具体步骤如下:1.先计算一阶贝塞尔曲线段,即n=1的情况,公式为B(t)=(1-t)*P0+t*P12.接下来,对于任意的n,可以通过递归的方式计算n阶贝塞尔曲线段。

首先计算n-1阶曲线上的控制点。

对于每个控制点Pi,可以通过公式Pi=(1-t)*Pi-1+t*Pi,其中i的范围是1到n-13.然后,再计算n阶贝塞尔曲线段的端点和控制点。

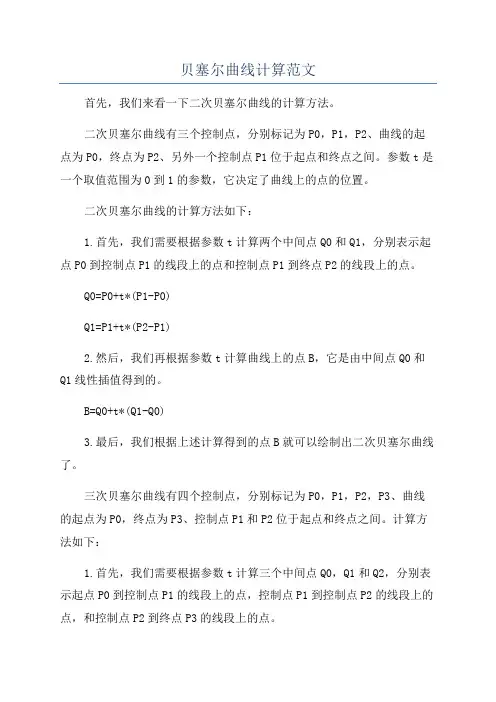

贝塞尔曲线计算范文首先,我们来看一下二次贝塞尔曲线的计算方法。

二次贝塞尔曲线有三个控制点,分别标记为P0,P1,P2、曲线的起点为P0,终点为P2、另外一个控制点P1位于起点和终点之间。

参数t是一个取值范围为0到1的参数,它决定了曲线上的点的位置。

二次贝塞尔曲线的计算方法如下:1.首先,我们需要根据参数t计算两个中间点Q0和Q1,分别表示起点P0到控制点P1的线段上的点和控制点P1到终点P2的线段上的点。

Q0=P0+t*(P1-P0)Q1=P1+t*(P2-P1)2.然后,我们再根据参数t计算曲线上的点B,它是由中间点Q0和Q1线性插值得到的。

B=Q0+t*(Q1-Q0)3.最后,我们根据上述计算得到的点B就可以绘制出二次贝塞尔曲线了。

三次贝塞尔曲线有四个控制点,分别标记为P0,P1,P2,P3、曲线的起点为P0,终点为P3、控制点P1和P2位于起点和终点之间。

计算方法如下:1.首先,我们需要根据参数t计算三个中间点Q0,Q1和Q2,分别表示起点P0到控制点P1的线段上的点,控制点P1到控制点P2的线段上的点,和控制点P2到终点P3的线段上的点。

Q0=P0+t*(P1-P0)Q1=P1+t*(P2-P1)Q2=P2+t*(P3-P2)2.然后,我们再根据参数t计算两个新的中间点R0和R1,分别表示Q0到Q1的线段上的点,和Q1到Q2的线段上的点。

R0=Q0+t*(Q1-Q0)R1=Q1+t*(Q2-Q1)3.最后,我们根据上述计算得到的点R0和R1,再次进行线性插值得到曲线上的点B。

B=R0+t*(R1-R0)通过类似的方式,我们可以计算更高次贝塞尔曲线。

计算方法类似,只是有更多的控制点和中间点需要计算。

贝塞尔曲线在计算机图形学和计算机辅助设计中具有广泛的应用。

通过调整控制点的位置和参数的变化,我们可以生成各种各样的曲线形状,包括圆形、椭圆形、曲线和曲面等。

这些曲线形状可以用于绘制自然形状、字体和动画中的运动路径等。

在Qt中,要计算贝塞尔曲线的控制点,你需要了解贝塞尔曲线的数学原理。

贝塞尔曲线是应用于二维图形应用程序的数学曲线,通常用于绘制复杂的曲线和形状。

贝塞尔曲线由一系列点组成,这些点是曲线的“控制点”。

每个控制点决定了曲线在某个特定点的形状。

根据你想要的曲线类型和复杂性,你可以选择使用一阶、二阶、三阶或更高阶的贝塞尔曲线。

以下是一个简单的例子,展示了如何计算二阶贝塞尔曲线的控制点:1. **定义控制点**: 贝塞尔曲线的控制点是`(x1, y1)`和`(x2, y2)`。

这些点定义了曲线的形状。

2. **计算曲线上的点**: 如果你想要在曲线上找到特定的点,你可以使用贝塞尔曲线的公式来计算它。

对于二阶贝塞尔曲线,公式如下:\(B(t) = (1-t)^2 P0 + 2(1-t)t P1 + t^2 P2\)其中\(P0\), \(P1\) 和\(P2\) 是控制点,\(t\) 是一个参数值在[0, 1] 之间。

3. **选择合适的控制点**: 控制点的位置和形状将影响最终曲线的外观。

尝试移动控制点并观察曲线如何变化,以获得你想要的形状。

4. **使用Qt绘制曲线**: 在Qt中,你可以使用`QPainter`类来绘制贝塞尔曲线。

你需要先计算出曲线上的一系列点,然后使用`QPainter::drawPolyline`或`QPainter::drawPolygon`方法来绘制这些点。

5. **优化性能**: 如果需要绘制的曲线非常复杂或有很多数据点,考虑使用更高效的数据结构和算法来计算和控制点的位置。

记住,理解贝塞尔曲线的数学原理是关键,这样你才能有效地控制曲线的形状和外观。

如果你对贝塞尔曲线的数学原理不熟悉,建议查阅相关的数学资料或教程。

python的n阶修正贝塞尔函数Python中的n阶修正贝塞尔函数是一种用于拟合和插值数据的数学函数。

它在计算机图形学、数据可视化和机器学习等领域广泛应用。

本文将介绍n阶修正贝塞尔函数的定义、特点和应用,以及如何在Python中实现和使用它。

修正贝塞尔函数是一类特殊的贝塞尔函数,它们在数学上是通过对贝塞尔函数进行修正得到的。

n阶修正贝塞尔函数是在原始的贝塞尔函数的基础上,通过添加额外的控制点来改变函数的形状和曲线。

这些额外的控制点可以用来调整函数的平滑度和曲线的形状。

n阶修正贝塞尔函数的定义可以通过递归方式来表示。

对于n阶修正贝塞尔函数,它由n+1个控制点和一个参数t决定。

参数t的取值范围通常是0到1之间。

n阶修正贝塞尔函数的计算公式如下:B(t) = Sum(C(i,n) * (1-t)^(n-i) * t^i * P(i)),其中i的取值范围是0到n在上述公式中,C(i,n)是组合数,表示从n个元素中选择i个元素的组合数。

P(i)是第i个控制点的坐标。

通过计算上述公式,我们可以得到n阶修正贝塞尔函数在参数t处的值。

n阶修正贝塞尔函数具有以下特点:1. 平滑性:n阶修正贝塞尔函数在给定的控制点下可以呈现出平滑的曲线。

通过调整控制点的位置,我们可以改变曲线的形状和平滑度。

2. 插值性:n阶修正贝塞尔函数可以用来插值给定的数据点。

通过将数据点作为控制点,我们可以通过n阶修正贝塞尔函数来近似原始数据,并在数据点之间进行插值。

3. 可变性:n阶修正贝塞尔函数的形状可以根据需要进行调整。

通过调整控制点的数量和位置,我们可以创建各种形状的曲线,从简单的直线到复杂的曲线都可以实现。

在Python中实现n阶修正贝塞尔函数可以借助NumPy和Matplotlib等库来进行计算和可视化。

以下是一个简单的示例代码,演示了如何使用Python实现一个二阶修正贝塞尔函数并进行可视化:```pythonimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltdef bezier(t, control_points):n = len(control_points) - 1result = 0for i in range(n + 1):result += comb(n, i) * (1 - t)**(n - i) * t**i * control_points[i]return resultdef comb(n, k):return np.math.factorial(n) // (np.math.factorial(k) * np.math.factorial(n - k))t = np.linspace(0, 1, 100)control_points = np.array([[0, 0], [0.5, 1], [1, 0]])x = [bezier(i, control_points[:, 0]) for i in t]y = [bezier(i, control_points[:, 1]) for i in t]plt.plot(x, y)plt.scatter(control_points[:, 0], control_points[:, 1], c='red')plt.xlabel('x')plt.ylabel('y')plt.title('2nd Order Modified Bezier Curve')plt.show()```上述代码中,我们首先定义了一个bezier函数,用来计算n阶修正贝塞尔函数在参数t处的值。

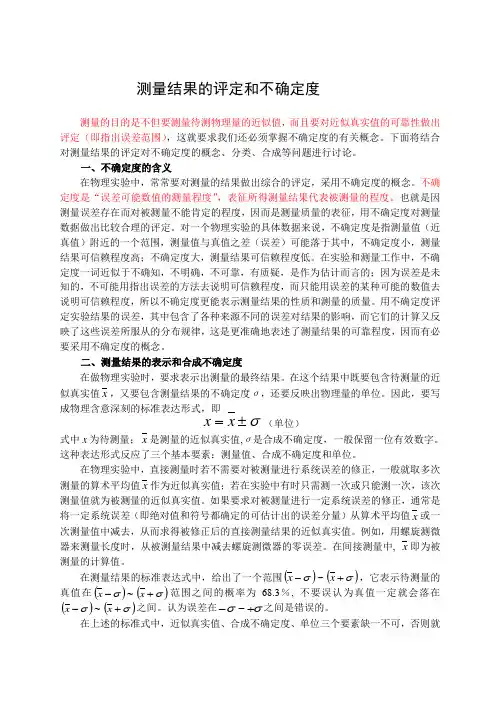

测量结果的评定和不确定度测量的目的是不但要测量待测物理量的近似值,而且要对近似真实值的可靠性做出评定(即指出误差范围),这就要求我们还必须掌握不确定度的有关概念。

下面将结合对测量结果的评定对不确定度的概念、分类、合成等问题进行讨论。

一、不确定度的含义在物理实验中,常常要对测量的结果做出综合的评定,采用不确定度的概念。

不确定度是“误差可能数值的测量程度”,表征所得测量结果代表被测量的程度。

也就是因测量误差存在而对被测量不能肯定的程度,因而是测量质量的表征,用不确定度对测量数据做出比较合理的评定。

对一个物理实验的具体数据来说,不确定度是指测量值(近真值)附近的一个范围,测量值与真值之差(误差)可能落于其中,不确定度小,测量结果可信赖程度高;不确定度大,测量结果可信赖程度低。

在实验和测量工作中,不确定度一词近似于不确知,不明确,不可靠,有质疑,是作为估计而言的;因为误差是未知的,不可能用指出误差的方法去说明可信赖程度,而只能用误差的某种可能的数值去说明可信赖程度,所以不确定度更能表示测量结果的性质和测量的质量。

用不确定度评定实验结果的误差,其中包含了各种来源不同的误差对结果的影响,而它们的计算又反映了这些误差所服从的分布规律,这是更准确地表述了测量结果的可靠程度,因而有必要采用不确定度的概念。

二、测量结果的表示和合成不确定度在做物理实验时,要求表示出测量的最终结果。

在这个结果中既要包含待测量的近似真实值x ,又要包含测量结果的不确定度σ,还要反映出物理量的单位。

因此,要写成物理含意深刻的标准表达形式,即 σ±=x x (单位)式中x 为待测量;x 是测量的近似真实值,σ是合成不确定度,一般保留一位有效数字。

这种表达形式反应了三个基本要素:测量值、合成不确定度和单位。

在物理实验中,直接测量时若不需要对被测量进行系统误差的修正,一般就取多次测量的算术平均值x 作为近似真实值;若在实验中有时只需测一次或只能测一次,该次测量值就为被测量的近似真实值。

高中物理侧脸误差及数据处理一、测量的误差1误差的分类物理实验是以测量为基础的。

研究物理现象、了解物质特性、验证物理原理都要进行测量。

测量分直接测量和间接测量等。

“直接测量”指无需对被测的量与其他实测的量进行函数关系的辅助计算而直接测出被测量的量。

例如用米尺测物体的长度,用天平和砝码测物体的质量,用电流计测线路中的电流,都是直接测量。

“间接测量”指利用直接测量的量与被测的量之间已知的函数关系,从而得到该被测量的量。

例如测物体密度时,先测出该物体的体积和质量,再用公式算出物体的密度。

在物理实验中进行的测量,有许多是间接测量。

实践证明,测量结果都存在有误差,误差自始至终存在于一切科学实验和测量的过程之中。

因为任何测量仪器、测量方法、测量环境、测量者的观察力等等都不能做到绝对严密,这些就使测量不可避免地伴随有误差产生。

因此分析测量中可能产生的各种误差,尽可能消除其影响,并对测量结果中未能消除的误差作出估计,就是物理实验和许多科学实验中必不可少的工作。

为此我们必须了解误差的概念、特性、产生的原因和估计方法等有关知识。

测量误差就是测量结果与被测量的真值(或约定真值)之间的差值,测量误差的大小反映了测量结果的准确程度。

测量误差可以用绝对误差表示,也可以用相对误差表示。

-100%E ==⨯绝对误差测量结果被测量的真实值测量的绝对误差相对误差被测量的真值被测量的真值是一个理想概念,一般说来实验者对真值是不知道的。

在实际测量中常用被测量的实际值或已修正过的算术平均值来代替真值,称为约定真值。

测量中的误差主要分为两种类型,即系统误差和随机误差。

它们的性质不同,需分别处理。

二、系统误差系统误差是指在多次测量同一被测量的过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差的分量。

例如实验装置和实验方法没有(或不可能)完全满足理论上的要求,有的仪器没有达到应有的准确程度,环境因素(温度、湿度等)没有控制到预计的情况等。

只要这些因素与正确的要求有所偏离,那么在测量结果中就会出现其绝对值和符号均为恒定的或以可预知方式变化的误差分量。

为了帮助用户正确地进行公式定义,下面列出目前版本可支持的函数和常量:运算符:加法:+减法:-乘法:*除法:/乘方:^阶乘:!三角函数:正弦:sin(real)余弦:cos(real)正切:tan(real)反正弦:arcsin(real)反余弦:arccos(real)反正切:arctan(real)反余切:arcctan(real)算术函数:平方根:sqrt(real)自然对数:ln(real)对数:log(real)取整运算:int(real)取小数:deci(real)精度运算:preci(real, int)求余:mod(real 1, real 2)预定义的变量:PI = 3.14159265358979323846exp = 2.71828ture = 1false = 0类型转换:1)将实数取精度转换成字符串:R2S(real,int)参数:real:实数int:整数,精度。

-1时全部转换,缺省为-1。

返回值:字符串例:R2S (10.02, 2)返回:10.02R2S (0.021, 2)返回:0.02R2S (0.0213, -1)返回:0.02132)将字符串转换成实数:S2R(string)参数:string :字符串返回值:实数例:S2R (“10.02”)返回:10.02S2R (“A0.021”)返回:0S2R (“0.112AB”)返回:0.112S2R (“010A”)返回:103)转换大小写:StrCase(string,boolean)参数:String:字符串,被转换的字符串。

boolean:类型,为Fasle = 0时返回小写;缺省为Ture = 1,返回大写。

例:StrCase (“adGFCbb”, 0)返回:adgfcbbStrCase (“abcxyz”, 1)返回:ABCXYZ合并分解:1)合并字符串:StrCat(string1,string2,……)参数:String1:被合并的第一个字符串;String2:被合并的第二个字符串;……例:StrCat (“abc”, “xyz”)返回:abcxyzStrCat (“φ”, “100”)返回:φ1002)取子串:StrSub(string1,int1,int2,boolean)参数:String1:字符串。

样本标准差的表示公式数学表达式:•S-标准偏差(%)•n-试样总数或测量次数,一般n值不应少于20-30个•i-物料中某成分的各次测量值,1~n;[编辑]标准偏差的使用方法•在价格变化剧烈时,该指标值通常很高。

•如果价格保持平稳,这个指标值不高。

•在价格发生剧烈的上涨/下降之前,该指标值总是很低。

[编辑]标准偏差的计算步骤标准偏差的计算步骤是:步骤一、(每个样本数据-样本全部数据之平均值)2。

步骤二、把步骤一所得的各个数值相加。

步骤三、把步骤二的结果除以 (n - 1)(“n”指样本数目)。

步骤四、从步骤三所得的数值之平方根就是抽样的标准偏差。

[编辑]六个计算标准偏差的公式[1][编辑]标准偏差的理论计算公式设对真值为X的某量进行一组等精度测量, 其测得值为l1、l2、……l n。

令测得值l与该量真值X之差为真差占σ, 则有σ= l i−X1= l2−Xσ2……σn = l n−X我们定义标准偏差(也称标准差)σ为(1)由于真值X都是不可知的, 因此真差σ占也就无法求得, 故式只有理论意义而无实用价值。

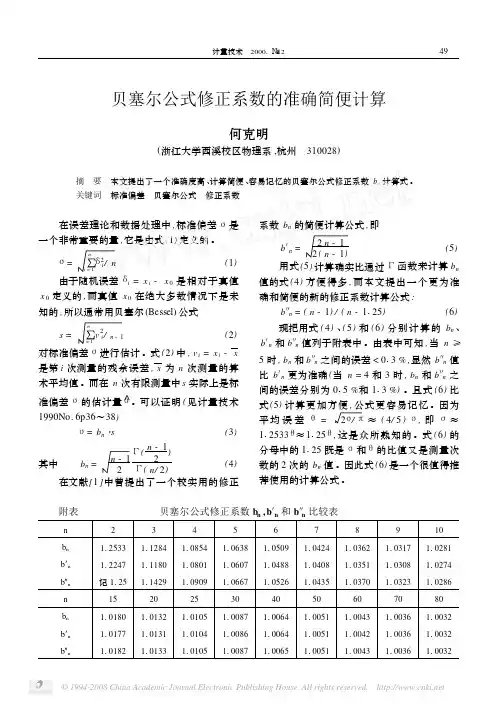

[编辑]标准偏差σ的常用估计—贝塞尔公式由于真值是不可知的, 在实际应用中, 我们常用n次测量的算术平均值来代表真值。

理论上也证明, 随着测量次数的增多, 算术平均值最接近真值, 当时, 算术平均值就是真值。

于是我们用测得值l i与算术平均值之差——剩余误差(也叫残差)V i来代替真差σ , 即设一组等精度测量值为l1、l2、……l n则……通过数学推导可得真差σ与剩余误差V的关系为将上式代入式(1)有(2)式(2)就是著名的贝塞尔公式(Bessel)。

它用于有限次测量次数时标准偏差的计算。

由于当时,,可见贝塞尔公式与σ的定义式(1)是完全一致的。

应该指出, 在n有限时, 用贝塞尔公式所得到的是标准偏差σ的一个估计值。

它不是总体标准偏差σ。

因此, 我们称式(2)为标准偏差σ的常用估计。

为了强调这一点, 我们将σ的估计值用“S ”表示。

ae 贝塞尔曲线计算方法贝塞尔曲线是一种通过给定的控制点来确定平滑曲线形状的方法。

它在计算机图形学和图像处理中被广泛使用。

贝塞尔曲线的计算方法有很多种,包括线性插值、二次(二阶)贝塞尔曲线、三次(三阶)贝塞尔曲线等。

本文将详细介绍贝塞尔曲线的计算方法及其应用。

一、线性插值线性插值是最简单的插值方法之一。

贝塞尔曲线中的线性插值就是通过连接给定的控制点来构造曲线。

假设有两个控制点P0和P1,那么连接这两个点的直线就是贝塞尔曲线。

二、二次(二阶)贝塞尔曲线二次贝塞尔曲线是由三个控制点构成的曲线。

假设有三个控制点P0、P1和P2,那么二次贝塞尔曲线可以由下述公式计算得到:B(t) = (1-t)^2 * P0 + 2 * (1-t) * t * P1 + t^2 * P2其中,t是参数,其值范围在0到1之间。

B(t)是曲线上的点,即曲线的坐标。

通过改变参数t的值,可以获得曲线上的不同点,进而绘制出完整的曲线。

三、三次(三阶)贝塞尔曲线三次贝塞尔曲线是由四个控制点构成的曲线。

假设有四个控制点P0、P1、P2和P3,那么三次贝塞尔曲线可以由下述公式计算得到:B(t) = (1-t)^3 * P0 + 3 * (1-t)^2 * t * P1 + 3 * (1-t) * t^2 * P2 + t^3 * P3同样地,t是参数,其值范围在0到1之间。

B(t)是曲线上的点,通过改变参数t的值可以获得曲线上的各个点,进而绘制出完整的曲线。

四、贝塞尔曲线的控制点选择贝塞尔曲线的形状受控制点的位置和数量的影响。

通常情况下,曲线经过起始点和终止点,而其他控制点决定了曲线的曲率和形状。

因此,控制点的选择对于获得期望的曲线形状非常重要。

五、贝塞尔曲线的应用贝塞尔曲线在计算机图形学和图像处理中有着广泛的应用。

其中,最常见的应用场景包括:1.图形设计:贝塞尔曲线可以用于绘制矢量图形,如标志、图标和插图。

通过控制点的调整,可以轻松地创建出各种曲线形状,从简单的直线到复杂的曲线。

贝塞尔函数曲线法向量贝塞尔函数是一种重要的数学函数,它的使用功能非常广泛。

在实际应用中,常常需要对贝塞尔函数曲线进行分析和处理。

在处理这些曲线时,一个非常重要的问题就是确定曲线上各点的法向量,这对于许多应用来说非常关键。

本文将介绍如何计算贝塞尔函数曲线上各点的法向量。

我们将简要介绍一下贝塞尔函数的概念以及它的性质。

然后我们将详细讨论如何计算贝塞尔函数曲线上各点的法向量。

我们将给出一些实际应用的示例。

一、贝塞尔函数的概念及性质贝塞尔函数是由德国数学家贝塞尔(Johann Friedrich Wilhelm Herschel)在19世纪初发现的一个特殊函数,它是一类特殊的三角函数。

贝塞尔函数的定义是:Jn(x) = Σ(-1)k (x/2)^(2k+n) / (k! (k+n)!)1、贝塞尔函数是一种振荡函数,它在0处有一个极大值。

2、贝塞尔函数在x趋近于无穷大时趋于0。

3、贝塞尔函数满足下列递推公式:J0(x)和J1(x)的值可以通过数值计算得到。

这个公式是计算贝塞尔函数的重要工具。

在计算贝塞尔函数曲线上各点的法向量时,我们需要先计算曲线的切向量。

在曲线的定义域上,切向量的计算公式为:T(x) = [1,J1(x)] / sqrt(1+J1(x)^2)也就是说,法向量是指向曲线的“外部”的向量。

三、实际应用1、CAD中的曲面造型:在CAD中,可以使用贝塞尔函数曲线定义三维曲面。

由于需要计算曲面的法向量,因此贝塞尔函数的法向量计算方法也变得非常重要。

2、计算机图形学中的光线追踪:在计算机图形学中,光线追踪是一种重要的技术,用于渲染逼真的三维场景。

在光线追踪中,需要计算每个曲面在各个点的法向量,从而推导出光线与曲面的交点。

3、信号处理中的傅里叶变换:在信号处理中,傅里叶变换是一种常用的技术。

由于贝塞尔函数是傅里叶变换的一类特殊函数,因此计算贝塞尔函数的法向量对于信号处理来说也非常重要。

四、结论本文介绍了如何计算贝塞尔函数曲线上各点的法向量。