初中语文说明文阅读知识点

- 格式:docx

- 大小:20.09 KB

- 文档页数:12

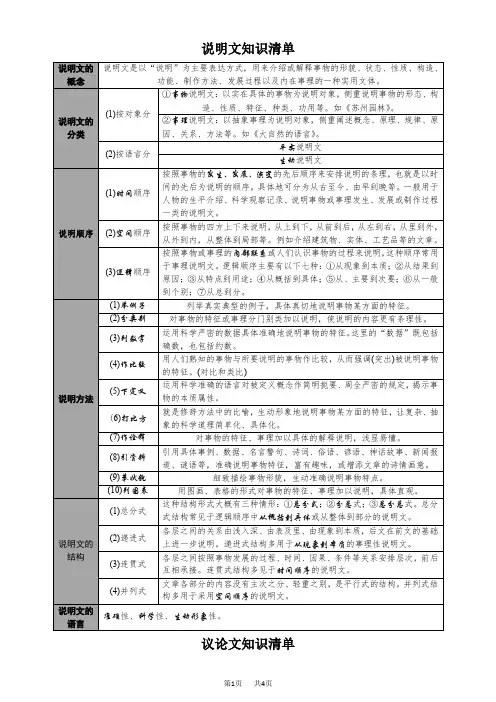

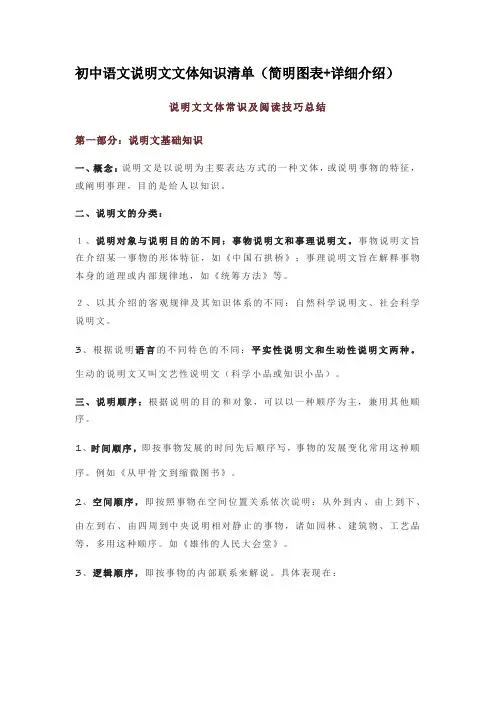

初中语文说明文文体知识清单(简明图表+详细介绍)说明文文体常识及阅读技巧总结第一部分:说明文基础知识一、概念:说明文是以说明为主要表达方式的一种文体,或说明事物的特征,或阐明事理,目的是给人以知识。

二、说明文的分类:1、说明对象与说明目的的不同:事物说明文和事理说明文。

事物说明文旨在介绍某一事物的形体特征,如《中国石拱桥》;事理说明文旨在解释事物本身的道理或内部规律地,如《统筹方法》等。

2、以其介绍的客观规律及其知识体系的不同:自然科学说明文、社会科学说明文。

3、根据说明语言的不同特色的不同:平实性说明文和生动性说明文两种。

生动的说明文又叫文艺性说明文(科学小品或知识小品)。

三、说明顺序:根据说明的目的和对象,可以以一种顺序为主,兼用其他顺序。

1、时间顺序,即按事物发展的时间先后顺序写,事物的发展变化常用这种顺序。

例如《从甲骨文到缩微图书》。

2、空间顺序,即按照事物在空间位置关系依次说明:从外到内、由上到下、由左到右、由四周到中央说明相对静止的事物,诸如园林、建筑物、工艺品等,多用这种顺序。

如《雄伟的人民大会堂》。

3、逻辑顺序,即按事物的内部联系来解说。

具体表现在:①从现象到本质(或从本质到现象);②从原因到结果(或从结果到原因);③从特点到用途(或从用途到特点);④从整体到部分(或从部分到整体);⑤从概括到具体(或从具体到概括);⑥从主要到次要(或从次要到主要)等。

例如《食物从何处来》就是以逻辑顺序说明事物的。

又如:《向沙漠进军》一文,讲了沙漠向人类进攻的方法,人类向沙漠进军的方法,从现象到本质说明,运用了逻辑顺序。

《苏州园林》运用了整体到部分的说明顺序。

四、说明文的结构方式:(一)总分式结构:““总—分—总”式、总(概括)—分(具体)”式、“分—总”式(二)递进式结构:着重分析各层意思是怎样逐步深入展开的,是由现象到本质、个别到一般、结果到原因等等。

(三)并列式。

例如,《苏州园林》一文采用了“总——分”式结构。

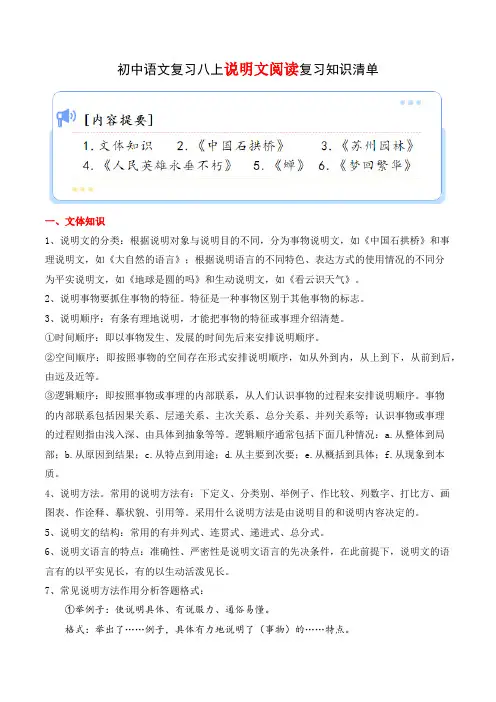

初中语文复习八上说明文阅读复习知识清单一、文体知识1、说明文的分类:根据说明对象与说明目的不同,分为事物说明文,如《中国石拱桥》和事理说明文,如《大自然的语言》;根据说明语言的不同特色、表达方式的使用情况的不同分为平实说明文,如《地球是圆的吗》和生动说明文,如《看云识天气》。

2、说明事物要抓住事物的特征。

特征是一种事物区别于其他事物的标志。

3、说明顺序:有条有理地说明,才能把事物的特征或事理介绍清楚。

①时间顺序:即以事物发生、发展的时间先后来安排说明顺序。

②空间顺序:即按照事物的空间存在形式安排说明顺序,如从外到内,从上到下,从前到后,由远及近等。

③逻辑顺序:即按照事物或事理的内部联系,从人们认识事物的过程来安排说明顺序。

事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅入深、由具体到抽象等等。

逻辑顺序通常包括下面几种情况:a.从整体到局部;b.从原因到结果;c.从特点到用途;d.从主要到次要;e.从概括到具体;f.从现象到本质。

4、说明方法。

常用的说明方法有:下定义、分类别、举例子、作比较、列数字、打比方、画图表、作诠释、摹状貌、引用等。

采用什么说明方法是由说明目的和说明内容决定的。

5、说明文的结构:常用的有并列式、连贯式、递进式、总分式。

6、说明文语言的特点:准确性、严密性是说明文语言的先决条件,在此前提下,说明文的语言有的以平实见长,有的以生动活泼见长。

7、常见说明方法作用分析答题格式:①举例子:使说明具体、有说服力、通俗易懂。

格式:举出了……例子,具体有力地说明了(事物)的……特点。

②列数字:从数量上具体准确地说明事物特征或事理。

格式:列举了“……”等数字,具体准确地说明了(事物)的……特点。

③作比较:突出(强调)事物的特征或事理。

格式:把……与……作比较,突出说明了(事物)的……特点。

④打比方:生动形象地揭示事物的特征或事理。

格式:把……比作……,生动形象地说明了(事物)的……特点。

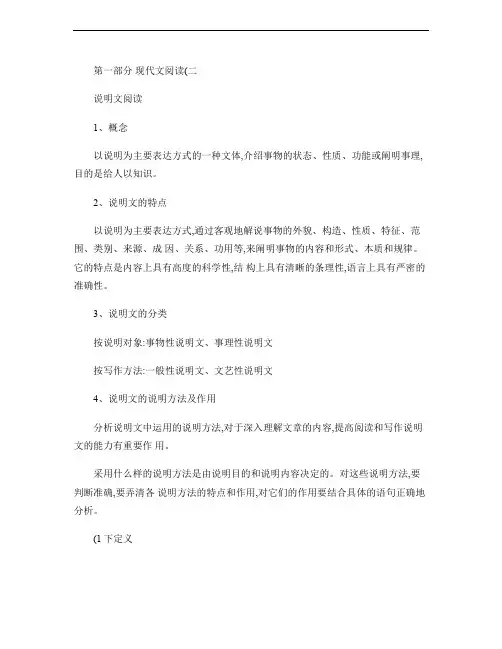

第一部分现代文阅读(二说明文阅读1、概念以说明为主要表达方式的一种文体,介绍事物的状态、性质、功能或阐明事理,目的是给人以知识。

2、说明文的特点以说明为主要表达方式,通过客观地解说事物的外貌、构造、性质、特征、范围、类别、来源、成因、关系、功用等,来阐明事物的内容和形式、本质和规律。

它的特点是内容上具有高度的科学性,结构上具有清晰的条理性,语言上具有严密的准确性。

3、说明文的分类按说明对象:事物性说明文、事理性说明文按写作方法:一般性说明文、文艺性说明文4、说明文的说明方法及作用分析说明文中运用的说明方法,对于深入理解文章的内容,提高阅读和写作说明文的能力有重要作用。

采用什么样的说明方法是由说明目的和说明内容决定的。

对这些说明方法,要判断准确,要弄清各说明方法的特点和作用,对它们的作用要结合具体的语句正确地分析。

(1下定义就是用简明扼要的言语对事物的本质特征或概念作规定性的说明,它是通过揭示概念的内涵来明确概念的一种逻辑方法。

(2举例子选取某种事物中比较典型的具体实例或引用资料的办法,来说明事物的性质、特点、规律的一种方法,也称“事例说明”举例说明虽然具有独立的功能,却不能单独使用,往往作为其他说明方法。

(3作比较通过事物之间的相互比较,使其特点显得更加突出。

(4打比方用人们熟悉的、常见的事物作比来介绍说明人们生疏的、罕见的事物。

(5分类别将被说明的对象,按一定的标准划分成不同的类别,一类一类的加以说明,又称“类说”“分类说明”。

通过说明对象的分类,显示出不同类别的差异,说清各自的特性。

(6列数字通过事物的数量或数量的变化,表明事物的本质和特征的方法。

用数字说明,既能反映事实情况, 又有较强的说服力。

(7作诠释就是对说明现象的状况、性质、特征、成因等进行简要的解说。

它不像定义说明那样严格,只要揭示概念的内涵,把事物说清楚就可以了。

人们常在下定义后加以诠释,二者结合起来,能对事物既有概括的认识,又有准确的理解。

初中语文说明文阅读基本知识及常见题型初中语文说明文阅读基本知识及常见题型说明文是常见的文体之一,也是语文测试必考的一种文体,所以了解说明文的文体特点,掌握说明文阅读的常见题型,对提高说明文的阅读能力和复习迎考非常重要。

一、说明文基本知识1、概念:说明文是以“说明”为主要表达方式,用来介绍或解释事物的状态、性质、构造、功用、制作方法、发展过程以及内在事理的一种实用文体。

2、与其它文体的区别:议论文以理服人,哲理性是它的主要特点;记叙文以情感人,形象性是它的主要特点;说明文以知授人,知识性是它的主要特点。

3、说明文的分类事物说明文;事理说明文二. 阅读技巧(一)阅读说明文要注意从以下几个方面入手:第一招:善于找准说明对象。

第二招:善于概括说明对象的特点。

第三招:善于分析说明顺序。

第四招:善于分析说明方法及其作用。

弄清楚了说明方法的特点,分析它们在文章中的具体作用。

第五招:善于分析说明文的语言。

第六招:善于分析引用古籍或名言的目的。

先要理解所引古籍或名言的含义,现联系说明的内容,看看这两者间有何内在联系,就能领悟其引用的目的了。

在说明的开头文段或中间叙述有关的故事,究竟起何作用:1.在文章开头叙述故事,其目的往往是为了引起读者阅读的兴趣,或者是为了引出说明对象。

2.在文章或段落中间叙述故事,往往是为了增强说明文的可读性,同时也为了说明事物的来源或作用。

第七招:善于完成开放性问题。

中考说明文阅读,根据“新课标”中要求“注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法”的要求,说明文阅读考查的题目势必要引导学生关注人类、关注自然、关注生态环境、关注科技进程、关注未来发展,有利于培养学生的科学态度、科学思想、科学品质、科学精神和科学方法。

(二)说明文阅读一般涉及11种题型:1、考查说明对象:其一,要看懂题目,不少说明文题目本身就表示说明对象,如《中国石拱桥》、《苏州园林》等。

其二,抓住首括句和中心句。

说明文往往需要运用首括句和中心句来提示说明重点,包括说明事物的特征。

第一课把握说明对象分析对象特征概括主要内容:1、事物说明文:对象+特征2、事理说明文:xx道理/原因/方法/原理等3、概括说明对象的特征公式:中心句/关键词+过渡句第二课依据题干要求提取筛选信息根据题干要求筛选信息1.摘引语句法:关键词/关键句关联词:虽然….但是…,如果…就…,只有…才…,因为…所以…不仅…而且…,不是…就是…提示词:其一,另外,也,还有,1,2,3等关键句:中心句、总起句、总结句、反复句、过渡句等2.提炼重组法:取主舍次+归纳合并第三课理清说明顺序把握结构层次判断说明顺序公式:标志词+段/层意第四课辨析说明方法,明确表达作用说明方法的作用公式:说明方法+规范化语言+事物的特征(特点)举例子:具体真切分类别:条理清楚列数字:具体准确作比较:突出强调下定义:简明科学打比方:生动形象画图表:直观形象作诠释:具体解释摹状貌:形象描摹引资料:具体充实第五课品析说明语言,强调准确生动类型1、加点字词有何作用?定性+事物特征/事理类型2、能否替换为另一个词语?并说明理由。

表态+原意+换意+变化类型3、限制性词语能否删去?表态+定性+变化类型4、从文章中找出一个能体现说明文语言“准确”特点的词句,并体会。

模糊+准确类型5:指代——“这些条件”、“这种现象”“同样道理”等在文中具体指代什么。

方法:找位置(前几句)+代入检查第六章重要语段的作用分析开头段:公式:内容+方法+效果中间段公式:结构+方法+效果过渡:(启下、承上启下)末尾段:公式:结构+内容(思考)第七课链接相关材料,激活开放思维1、改写:说明对象+特点补写:(过渡句):上文问+下文答(标题):说明对象2、举例说明:举出事例+探究原因3、建议与设想:要有科学性,切忌胡编乱造第八课联系生活材料拓展迁移公式:特征本质+对应点(结合文本材料)。

初中语文阅读理解知识点一、记叙文阅读理解知识点。

(一)记叙文六要素。

1. 人物。

2. 时间。

3. 地点。

4. 事件的起因。

5. 事件的经过。

6. 事件的结果。

(二)记叙文的顺序。

1. 顺叙。

2. 倒叙。

3. 插叙。

(三)记叙文的人称。

1. 第一人称。

2. 第二人称。

- 用“你”或“你们”来叙述。

这种人称可以拉近与读者的距离,增强文章的抒情性和亲切感,仿佛作者在与读者面对面交流。

例如在一些抒情散文中,“你看那山川河流……”。

3. 第三人称。

(四)记叙文的表达方式。

1. 记叙。

- 这是记叙文最基本的表达方式,用来叙述事件的发展过程、人物的经历等。

如“他每天早上六点起床,然后跑步去学校”,这就是简单的记叙。

2. 描写。

- 人物描写。

- 外貌描写:通过对人物的容貌、身材、服饰等外在特征的描写来刻画人物形象。

例如“他头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈”,通过外貌描写,初步勾勒出少年闰土的形象。

- 语言描写:通过人物的对话、独白等表现人物的性格、思想等。

如孔乙己的“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”语言描写,生动地表现出他的迂腐。

- 动作描写:描写人物的行为动作,能够体现人物的性格特点。

像“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子”,动作描写生动地表现出父亲爬月台时的艰难,体现了父亲对儿子的爱。

- 心理描写:对人物的内心活动、思想感情进行描写。

例如“我心里默念道:‘这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。

’”通过心理描写,揭示了“我”对叔叔于勒复杂的情感。

- 环境描写。

- 自然环境描写:描写自然景物,如天气、季节、山川河流等。

其作用包括渲染气氛、烘托人物心情、推动情节发展等。

如“时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

”这段自然环境描写渲染了故乡的萧条、冷落的气氛,烘托出“我”悲凉的心情。

初中语文说明文考察知识点1.说明文是以(“说明”)为主要表达方式,兼用(叙述、描写、议论)等方式的文章。

以解说或介绍事物的形状、性质、成因、构造、功用、类别等或物理的含义、特点、演变等为主要内容。

写作说明文通常以客观、准确为基本要求,一般不表示作者的感情倾向。

写说明文的目的在于给人以知识:或说明事物的状态、性质、功能,或阐明事理。

2.说明文类型:事物说明文和事理说明文。

事物说明文:介绍某一事物的形体特征,例如:《南州六月荔枝丹》、《中国石拱桥》。

事理说明文:解释事物的本身的道理或内部的规律,如《敬畏自然》。

写作事理说明文要遵遁的三个原则;①了解事理。

通过亲自观察研究或是查阅资料来了解事物的道理。

只有了解得透彻,才能介绍得动听。

②事理说明文所遵循的首先是逻辑顺序(事物的因果、递进等关系),就是事物的内在联系和认识事物的规律。

逻辑顺序不但要运用在段落关系上,句子之间也要按照这种顺序来写;③选用合适的说明方法。

3.说明文语言的特点是“说”,而且具有一定的知识性。

前提是准确,有平实和生动两种基本风格等。

根据说明语言的不同特色,说明文分为平实的说明文和生动的说明文两种。

生动的说明文又叫文艺性说明文(科学小品文或知识小品文)。

科学性说明文,技术性说明文需要有相关科学研究资料,或者是亲身实践、调查、考察的所得的资料支撑。

为了要把事物说明白,必须准确把握事物的特征,进而揭示出事物的本质属性,即要说明“是什么”,还要说明“为什么”。

应用性说明文一般只要求说明事物的特征。

阐述性说明文则必须揭示出问题的本源和实质。

4.常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序和逻辑顺序。

逻辑顺序:是指依据事物之间或事物内部各部分之间的关系来确定说明内容先后的。

逻辑顺序主要分成12种(从原因到结果、从主要到次要、从整体到部分、从概括到具体、从现象到本质、从具体到一般、从结果到原因、从次要到主要、从部分到整体、从具体到概括、从本质到现象、从一般到具体。

初中语文说明文阅读知识点根据课标的相关内容,说明文阅读应该达成的要求如下:在通读文章的基础上,理清思路,理解主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用;阅读科技作品,注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法;重点评价考生对文章的综合理解能力,具体考查考生在词句理解、文意把握、要点概括、内容探究、作品感受等方面的表现;考查能否把握阅读的大意,考查能否从阅读材料中捕捉重要信息。

中考说明文阅读有着鲜明的文体特点。

和记叙文、议论文阅读比较而言、难度较小。

对文章提供的隐形信息的筛选较少。

选文选段体现的知识性科学性较强。

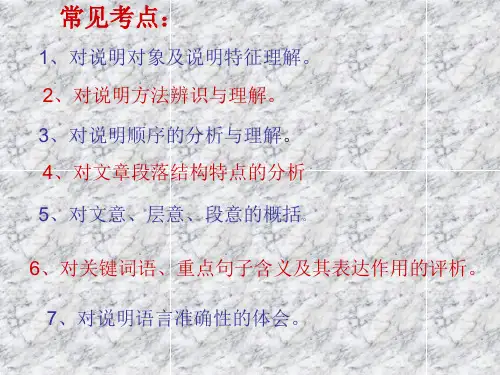

常见的考点有:1、对说明对象及其特征的理解。

2、对说明方法的辨识与理解。

3、对说明顺序的分析与理解。

4、对文章、段落结构特点的分析。

5、对文意、层意、段意的概括。

6、对关键词语、重点句子含义及其表达作用的品析。

7、对段的表达作用的理解和分析。

8、对说明语言的准确性、科学性特点的体会。

9、进行与文段内容有联系的个性化表达。

下面就以几个考点为例作以分析。

(一)整体感知说明内容,准确把握说明对象的特征。

所谓特征,就是指这一事物区别于其他事物的标志。

无论是哪种类型的说明文,被说明对象的特征总是说明的核心。

阅读事物说明文,要抓住被说明事物的特征,抓住了事物的特征,也就抓住了事物的本质。

阅读事理说明文,要抓住被说明事物本身所固有的,决定事物性质、面貌、发展的根本属性的东西,去理解事理的本质特征,要注意在通读全文的基础上,整体感知文章的大概内容,从中理解概括说明对象的特征。

也可以抓住文章的中心句和关键性词语,准确地把握住事物的特征,要想准确地把握说明对象的特征,还应注意文章在说明事物或事理过程中,各个部分之间的联系,注意各个部分与被说明对象之间的联系,有些事物或事理可能不只具有一方面的特征,还要注意各个部分与事物特征之间的联系,再经过自己认真的思考分析,归纳总结出被说明事物的特征。

(二)理解文章的层次关系,明确说明顺序阅读说明文,理清文章的层次关系,明确说明的线索是进一步掌握说明顺序地关键一环。

说明顺序主要有空间顺序、时间顺序、逻辑顺序三种,而逻辑顺序又可分为从原因到结果、从主要到次要、从整体到部分、从概括到具体、从现象到本质、从特点到用途等。

空间顺序多用于说明建筑的构造。

说明实体事物的形状、时间顺序多用于说明实体事物的建造过程、产品的生产过程、事物的发展演变过程、逻辑顺序多用于介绍事物的性质、种类原理功用和解释事理的本质的说明文。

一篇说明文说明顺序有时不只一种,几种说明顺序如何结合运用,是由说明事物的特征或本质决定的、掌握了这些说明顺序的运用规律,对于我们阅读说明文是非常有帮助的。

(三)正确判断说明方法,准确理解说明方法的作用为了更加准确地说明事物,突出其特征或本质,说明文中常常使用以下几种说明方法:下定义、分类别、举例子、作比较、打比方、列数字、画图表、摹状貌、作诠释等。

在这里仅就几种易混淆的方法作以阐释:下定义是用科学性语言对某一概念的本质特征作周全严密的规定性说明。

例如:统筹方法是一种安排工作进程的数学方法,值得注意的是,有些语句好像是使用了下定义的方法,但仔细推敲,就会发现这些语句只是对事物进行解释说明,并未揭示事物的本质特征,因而不能确定是下定义的说明方法,而是用的作诠释的说明方法。

例:铀是银白色的金属。

是作诠释,不是下定义。

分类别是按照一定的标准对事物或事理进行分类说明。

分类别的作用在于使读者对被说明事物有更清楚更条理化的认识。

举例子是通过列举实例来印证被说明事物的某些特点,使读者有更具体的印象。

作比较是指用具体的或者大家已经熟悉的事物与某些抽象的或别人比较陌生的事物进行比较,在比较中突出被说明事物的特征。

打比方就是用比喻的方法突出事物的性状特点,增强说明的形象性和生动性无论采用哪种说明方法,目的都是为了突出事物的本质特征、准确把握说明方法,就能使深奥的道理通俗化,复杂的知识简单化、抽象的内容变成具体的,形象的。

(四)体会说明文语言的准确性、严密性、正确理解其表达作用。

语言的准确性、严密性是说明文最基本特征。

主要指在说明事物、理解事物时能确切地反映被说明对象的真实情况,便于人们认可和接受,它的语言必须确切、简洁、通俗、准确性往往表现在句中的修饰语、关键性的中心语、修饰限制性的词语上、也要认真体会能够揭示事物本质特征的语句。

适当地运用数字也可以增强语言的准确性。

常见考法说明文阅读是中考现代文阅读的重要组成部分,也是各地中考常考的内容。

所选用的材料涉及人与环境、科技新发现、文化遗产等不同的生活侧面。

这些选文往往生动有趣、时代性强,因此,同学们在复习时,应特别关注与现实密切相关的一些科学话题(如2008年的地震、奥运场馆建设,2009年的卫星相撞、日全食等),还有文化方面的话题,多了解一些这方面的知识,增加自己科学知识的储备。

误区提醒例阅读下面文章,完成1-4题。

洁身自好的莲花一提到莲花,人们会自然地联想到莲叶上滚动的露珠,也许还会想到宋代文人周敦颐的《爱莲说》,对莲之出淤泥而不染的高尚品格肃然起敬。

20世纪70年代,德国植物学家在研究植物叶面时发现,光滑的叶子表面有灰尘,要先清洗才能在显微镜下观察,而莲叶等植物叶面却总是干干净净。

他们利用人造的灰尘粒子污染玉兰、林山毛榉、莲花、芋、甘蓝等植物的叶面,然后用人造雨清洗2分钟,使雨滴滑落,再观察叶面灰尘粒子残留状况。

实验发现,有些植物叶面残留的污染物多达40%,而莲花等植物叶面的污染物残留比例均小于5%。

这就是所谓的莲花效应。

那么,是什么原因导致了这种莲花效应呢?通过电子显微镜,我们可以观察到莲叶表面存在着非常复杂的多重微米、纳米级的超微结构。

莲叶表面上有一些微小的蜡质颗粒,并且覆盖着无数个约10微米的突包,每个突包的表面又布满了直径仅为几百纳米的更细的绒毛。

在突包间的凹陷部分充满着空气,从而使得在尺寸上远大于这种结构的灰尘、雨水等落在叶面上,不会大范围直接接触叶面,而是隔着一层极薄的空气,并且其能接触的点也只是叶面上若干个凸起的点。

这是自然界中生物长期进化的结果。

正是这种特殊的超微结构,使得莲叶表面不沾水滴,可以保持清洁:当莲叶上有水时,水会在自身表面张力的作用下形成球状,风吹动水珠在叶面上滚动时,水珠可以沾起叶面上的灰尘,并从上面高速滑落。

这种自洁能力对于防止病原体的入侵也有着特别的意义。

像莲花这样的植物,就是生长在很脏的环境中也不容易生病。

因为即使病原体到了其叶面上,一经下雨就会随雨水冲走;如果不下雨,叶面很干燥,病原体还是生存不了。

莲花的这种自洁功能引起了科学家们的极大兴趣。

他们努力模仿这种表面,使应用研究迅速发展。

20世纪末,基于莲花效应的涂料陆续问世,在越来越多的建筑中得到应用。

不久的将来,我们的周围将会出现不会脏的地板、墙壁和没有灰尘的无线电用品。

1.第一段中写到莲之出淤泥而不染的高贵品格,其作用是什么?2.请根据第二段文意,简要解释莲花效应。

3.指出下列句子中划线词所指代的内容。

①这是自然界中生物长期进化的结果。

②莲花的这种自洁功能引起了科学家们的极大兴趣。

4.莲花效应能给植物本身带来哪些好处?请根据文意简要回答。

答案:1.形象地点出说明对象的特征;引发读者阅读的兴趣。

(答出两个要点,意思符合即可) 2.叶面上的灰尘经雨水清洗能变得清洁干净。

(意思基本符合即可)3.①叶表面存在着非常复杂的多重微米、纳米级的超微结构。

(或:叶表面上有一些微小的蜡质颗粒,覆盖着无数的突包,每个突包的表面又布满了更细的绒毛,在突包间的凹陷部分充满着空气。

) ②莲叶上的水会在自身表面张力的作用下形成球状,风吹动水珠在叶面上滚动时,水珠沾起叶面上的灰尘从上面高速滑落。

(意思符合即可)4.使得叶面不沾水滴,保持清洁;能防止病原体的入侵,不易生病。

(意思符合即可)分析:这是一篇生动形象的科普说明文,取材于我们身边熟悉的事物莲花。

文中提出的莲花效应,让我们对司空见惯的莲花产生兴趣,激发我们对事物的好奇心与探知欲。

文后共设有四道题,分别从手法作用品析、语言表达、词句理解、文意概括几方面对考生的阅读能力予以考查。

第1题考查对手法及其作用的理解与品析。

此题易误处在于,有些考生可能误解开头的闲语:说明文简洁平实,写到文学作品中的莲花形象,有何用处?于是,便随意地答为增加文采。

但这样的作答是不符合说明文阅读思路的。

作者开头的闲笔不闲,正是以大家熟知的文学形象莲花,来生动形象地点出说明对象的特点高洁;并引发读者阅读的兴趣。

第2题考查语言概括、表述能力。

题干中已给定阅读范围第二段,如果忽视这一点,就有可能答成莲花效应的作用、功能等,而不是针对第二段中的实验得出的结论。

第3题考查对词句的理解。

要还原加点词指代的内容,首先要把加点词所在的句子还原到原来的位置,联系相应的上下文,予以概括。

①句是一个段首句,它的作用是承上启下,并对上段内容作出高度概括。

因此要锁定第四段,围绕叶面超微结构等关键词来组织语言。

②句同样也是一个承上启下的段首句。

答这两个小题,如果不能准确找到题目语句所对应的信息范围,即锁定相应段落,则回答就会失分。

第4题考查对文意的把握与概括。

答案有两点,需要对文意予以概括,有的考生只答第一层保持清洁,而忽视由第一层作用衍生出来的第二层保护作用防止病原体入侵,造成答题不全面。

【典型例题透视】例阅读下面文章,完成1-4题。

妙趣横生话钥匙1.俗话说,一把钥匙开一把锁。

小小的一把钥匙,与人类形影不离,是我们口袋中的必备之物,也是隐私的守护神,牵系着千门万户的温暖和幸福。

可是你知道吗?钥匙的发展历史亦妙趣横生呢。

2.人类最早锁门的方式是用绳子打成错综复杂的结把大门绑紧。

解铃还须系铃人,绳结只有打结的人才晓得如何解开。

传说中的亚历山大大帝是利用我们现在所说的横向思维,才挥剑斩断了当时著名的弗里吉亚戈尔迪亚诺难结。

据说解开此结者能统治整个亚细亚。

3.此后,人们发明了锁,当然,钥匙也就应运而生了。

最原始的钥匙是怎样的呢?考古人员在位于现在伊拉克赫尔沙巴德地区的亚述帝国国王萨尔贡二世宫殿废墟中,发现了一把米长的木制钥匙,这把钥匙的历史可以追溯到公元前8世纪。

这种原始的木制钥匙是一种形状类似大牙刷、一头有很多木栓的杠杆。

当把钥匙插入锁眼中后,这些木栓就会嵌入锁里同等数量的槽沟中,因此转动杠杆就能打开锁眼。

世纪中期,这种最古老的锁的结构成为莱纳斯耶鲁发明弹子锁的灵感源泉。

后来发明的弹子锁,所用的是锯齿状的扁平钥匙,钥匙边缘是高低不平的锯齿和豁口,而锁芯和锁体内装有5-6个大小不一的金属弹子作为障碍物,需将钥匙作为楔子把弹子置于同一位置才能打开锁。

20世纪的锁,大多以这种弹子锁作为模本。

5.近年来,为了提高锁的安全性,逐渐出现了很多非常先进的新型锁,比如多孔锁和直边锁等。