心力衰竭进展

- 格式:ppt

- 大小:203.00 KB

- 文档页数:41

中医药治疗慢性心力衰竭的研究进展中医药治疗慢性心力衰竭的主要手段包括药物治疗和辨证施治。

药物治疗中主要采用的是中药复方或者中药合剂,往往包含多种中草药的提取物。

辨证施治则是根据个体患者的表现和证候判断,个性化制定治疗方案。

近年来的研究显示,中药治疗慢性心力衰竭能够显著改善患者的心功能,减轻症状,延长生存期。

研究表明,有些中草药提取物具有增强心肌收缩力和降低血液黏稠度的作用,能够有效改善心功能。

中药还能够通过抗氧化、抗炎和抑制心室重构等机制,发挥保护心肌的作用,减少心脏损伤,提高患者的生存质量。

一些研究还发现,通过中医药干预可以改善患者的自主神经系统功能,如降低交感神经活性、增加副交感神经活性,调节心脏神经-内分泌系统的紊乱,从而达到治疗慢性心力衰竭的效果。

这表明中医药治疗慢性心力衰竭的机制不仅涉及心肌细胞的直接作用,还涉及到整体机体的调节。

除了单一药物的应用,一些研究还探索了中西医结合的治疗方法。

将中药与现代药物联合应用,可以发挥双方的优势,达到更好的治疗效果。

一些研究还使用了针灸、艾灸、推拿等中医疗法作为辅助治疗手段,通过调节气血运行和促进身体自愈能力的作用,改善患者的心功能和生活质量。

尽管中医药治疗慢性心力衰竭的方法和机制已经有了一定的认识,但仍面临一些挑战。

慢性心力衰竭的病因复杂,病变机制多样,需要针对不同的患者进行个体化治疗,这对中医药的规范化和个性化制定治疗方案提出了要求。

中医药治疗慢性心力衰竭的疗效评价标准还不完善,缺乏统一的评估指标,难以进行多中心、大样本的临床研究。

中医药治疗慢性心力衰竭的机制尚需深入研究,以进一步揭示其治疗作用的具体机理。

中医药治疗慢性心力衰竭具有独特的优势和潜力。

随着研究的深入和发展,相信中医药在慢性心力衰竭的治疗中将得到更广泛的应用。

更多的研究仍然需要进行,以进一步明确中医药治疗慢性心力衰竭的机制和疗效。

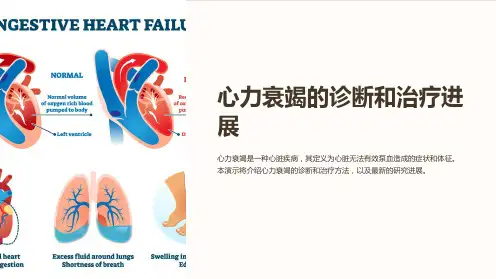

心力衰竭的分子机制与治疗进展概述心力衰竭是一种严重的心脏疾病,其发病率逐年增加。

它通常由心脏结构改变、心肌损伤、细胞通道失调以及多种代谢紊乱等因素引起。

本文将探讨心力衰竭的分子机制,并介绍当前关于治疗该疾病的最新进展。

一、分子机制1.1 心脏结构改变在心力衰竭中,心脏发生了一系列结构性改变,如左室扩张和重塑。

这些改变主要是由于长期压力负荷和心肌损伤所致。

调节这些结构性改变的信号通路对于预防和治疗心力衰竭至关重要。

1.2 心肌损伤损伤的心肌组织会导致更严重的功能障碍,加重患者的病情。

目前,许多学者正在寻找抑制或逆转这种损伤过程的方法,以减轻患者的痛苦并提高生活质量。

1.3 细胞通道失调心力衰竭患者的心肌细胞通常具有离子通道紊乱,这会导致动作电位异常和心脏节律失常等问题。

因此,研究人员正在努力找到可以调节这些通道的药物,以恢复正常心脏功能。

1.4 代谢紊乱心力衰竭患者的能量代谢也经常受到影响。

研究发现,调节葡萄糖、脂肪酸和氨基酸代谢可能对治疗心力衰竭非常关键。

目前,许多药物正在研发中,旨在修复代谢紊乱并改善患者的预后。

二、治疗进展2.1 药物治疗目前,针对心力衰竭的药物主要包括ACE抑制剂、β受体阻断剂和醛固酮拮抗剂等。

这些药物通过不同机制来减轻心脏负荷、降低血压、抑制交感神经系统活性等方式达到改善患者生活质量和延长寿命的效果。

2.2 细胞治疗细胞治疗作为一种新兴的治疗方式,已经在心力衰竭患者中取得了一定的进展。

干细胞移植和心肌修复是其中较为常见的方法。

这些治疗可以促进心肌再生和恢复功能,极大地改善了患者的预后。

2.3 器械支持对于严重心力衰竭患者,尤其是无法进行心脏移植的患者,器械支持是一种有效的治疗选择。

人工心脏辅助装置(VAD)和体外膜肺氧合(ECMO)等器械可以暂时或长期帮助患者维持生命,并提高生活质量。

2.4 基因治疗基因治疗作为一种前沿技术,近年来也逐渐用于心力衰竭的治疗。

通过基因测序和基因编辑技术,可以改变特定基因或调节信号通路来干预心力衰竭发展过程。

心力衰竭的治疗方法有哪些新进展和创新心力衰竭,这个令人闻之色变的疾病,一直以来都是医学界关注的焦点。

随着医疗技术的不断进步,新的治疗方法层出不穷,为心力衰竭患者带来了新的希望。

在过去,心力衰竭的治疗主要集中在药物治疗方面。

例如,利尿剂可以帮助减轻体内的水肿,血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)能够降低心脏的前后负荷,改善心脏功能。

β受体阻滞剂则通过减慢心率、降低心肌耗氧量来保护心脏。

然而,尽管这些药物在一定程度上能够控制病情,但对于一些严重的心力衰竭患者,效果仍然有限。

近年来,器械治疗成为了心力衰竭治疗领域的一大亮点。

心脏再同步化治疗(CRT)就是其中的一种重要方法。

对于那些心脏收缩不同步的心力衰竭患者,CRT 通过在心脏的不同部位放置起搏电极,使心脏的收缩更加协调一致,从而提高心脏的泵血功能。

研究表明,CRT不仅可以改善患者的症状,还能够降低死亡率和住院率。

另一种创新的器械治疗方法是植入式心律转复除颤器(ICD)。

心力衰竭患者往往存在心律失常的风险,而严重的心律失常可能导致猝死。

ICD 能够实时监测心脏的节律,一旦出现危险的心律失常,它会迅速发放电击进行除颤,挽救患者的生命。

除了器械治疗,细胞治疗也是心力衰竭治疗的一个新方向。

干细胞具有自我更新和分化的能力,科学家们正在探索将干细胞移植到受损的心脏组织中,促进心肌细胞的再生和修复。

虽然目前这项技术仍处于实验阶段,但已经取得了一些令人鼓舞的成果。

基因治疗也是心力衰竭治疗的潜在新途径。

通过修复或改变与心力衰竭相关的基因缺陷,有望从根本上治疗心力衰竭。

不过,基因治疗面临着许多技术和伦理上的挑战,还需要更多的研究和探索。

在药物治疗方面,也有了新的突破。

新型的血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI)的出现,为心力衰竭的治疗带来了新的选择。

它能够同时抑制脑啡肽酶和阻断血管紧张素受体,发挥双重作用,进一步改善心脏功能。

此外,一些针对心力衰竭病理生理机制的新型药物正在研发中。

心力衰竭的研究进展情况一、实验研究1.单味中药研究 关于单味中药抗心衰的药理研究和实验研究报道较多,基于对心衰的强心作用,大体可分为拟强心甙类与非强心甙类2部分。

(1)拟强心甙类药物:传统中药含强心甙的药物较多,如北五加皮甙、苦葶苈子、黄夹甙、万年青、福寿草甙、铃兰甙、蟾酥、羊角拗等,这类药选择性作用于心脏,有增强心肌收缩力,提高心脏搏出量作用。

近年的研究发现葶苈子、五加皮含有强心甙,其强心作用与毒毛旋花子素G相似,且作用时间较快,留存时间较长;尤其是葶苈子具有增强心肌收缩力、减慢心率、减慢传导等作用,且副作用小,是一味治疗心衰有前途的药物。

北京、天津10个医院组成的黄夹甙临床试用协作组报道从黄夹竹桃果仁中提取的一种效价高而成本低的亲脂性混合强心甙——黄夹甙,实验证明其与毒毛旋花子甙K的作用相似。

临床观察表明,该药强心作用确切,药效迅速,蓄积和副作用小,对抗左心衰竭疗效尤显著;负性频率,负性传导作用较毒毛旋花子甙K为强。

苏州医学院第一附属医院内科等报道福寿草具有强心利尿作用,经临床观察用本品治疗后尿量、肾小球滤过率增加>50%,静脉压下降超过4kPa,心率减慢超过10次/min,占55%。

实验证明:本品可增加dp/dt(等容收缩期心室内最大增长速率),使PEP (血前前期)缩,,使心肌收缩速加加快,能提提高,其作用不为β阻滞剂阻断。

田嘉泰报道:铃兰毒甙与洋地黄类治疗心衰334例临床疗效观察,认为本品的强心作用较西地兰、毒毛旋花子甙K 为优,而毒性作用及副作用比后二者为低。

中医研究院西苑医院报道,经药理和药化实验证明,北五加皮粗甙具有强心作用,即正性肌力及负性频率作用,并提出其作用机理与对ATP酶的抑制作用有关。

万年青总甙具有增强心肌收缩力,增加心排前量,扩张肾前管,增加肾前流量,有利尿作用及扩张冠状动脉,改善心脏的供前供氧,兴奋迷走神经,抑制传导,减慢心率等作用。

西苑医院报道:对蟾酥的实验研究结果证明,蟾酥具有强心、升压和呼吸兴奋作用,其强心作用与毒毛旋花子甙K相似;其增强心肌收缩力,增加心排前量,但不影响心率,此外尚有利尿作用。