2016超声引导下臂丛神经阻滞

- 格式:pptx

- 大小:4.10 MB

- 文档页数:33

超声引导下臂从神经阻滞的临床应用超声引导下的神经阻滞是一种非侵入性技术,能够减轻疼痛、缩短术后恢复期和降低并发症发生率。

本文将讨论超声引导下臂神经阻滞的临床应用。

超声引导下的臂神经阻滞是一种精确、安全、可重复性强的技术,通过超声仪可以实时观察神经位置和扫描神经区域,以准确注射麻醉药物。

超声引导下的臂神经阻滞可用于上臂和前臂,包括桡神经、肱神经和正中神经。

下臂神经阻滞是较为常见的技术。

下臂神经阻滞可用于手术前、术中和术后的疼痛管理。

手术前的神经阻滞可以减轻手术后的疼痛且恢复更快。

手术后的神经阻滞可以帮助控制疼痛且在影响神经功能的情况下避免麻痹等不良反应。

下臂神经阻滞最常用于两种手术:前臂和手部手术和上臂手术。

前臂和手部手术范围广泛,包括腕管综合征、去除肿瘤、肘关节置换和骨折修复等。

这些手术通常需要在小范围内对神经进行阻滞,由于神经分支较多且位置复杂,因此超声引导下的阻滞技术是更好的选择。

而对于需要进行麻醉的上臂手术,如肩部或肘部的手术,超声引导下的臂神经阻滞可以延长麻醉的持续时间,且降低对常规麻醉和镇静药物的需求量。

超声引导下的臂神经阻滞还有其他优势。

首先,它可减少患者镇静药物的使用,从而减少镇静药物的副作用。

其次,与其他神经阻滞技术相比,超声引导下的神经阻滞可减少对周边组织的损伤。

最重要的是,超声技术可以帮助确定深层神经位置,减少误注射的发生,从而降低术后并发症的风险。

超声引导下臂神经阻滞适用于各种疾病和手术,具有医学价值和广泛的临床应用前景。

但是需要注意的是,操作人员需要接受专业的培训和实践,以确保操作的安全和有效性。

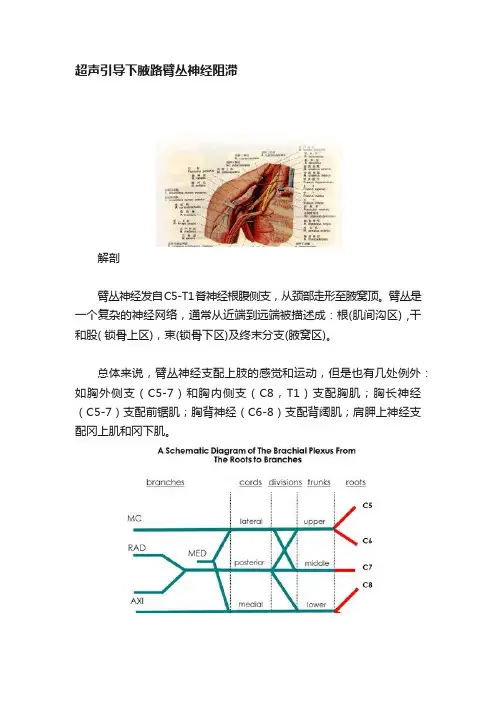

超声引导下腋路臂丛神经阻滞解剖臂丛神经发自C5-T1脊神经根腹侧支,从颈部走形至腋窝顶。

臂丛是一个复杂的神经网络,通常从近端到远端被描述成:根(肌间沟区) ,干和股( 锁骨上区),束(锁骨下区)及终末分支(腋窝区)。

总体来说,臂丛神经支配上肢的感觉和运动,但是也有几处例外:如胸外侧支(C5-7)和胸内侧支(C8,T1)支配胸肌;胸长神经(C5-7)支配前锯肌;胸背神经(C6-8)支配背阔肌;肩胛上神经支配冈上肌和冈下肌。

AXI = 腋神经C5-8 = 颈神经根5-8T1 = 胸1神经根 MED = 正中神经MC = 肌皮神经RAD = 桡神经ULN = 尺神经腋窝阻滞的目的是阻滞包括正中神经,尺神经,桡神经和肌皮神经在内所有的终末分支。

肌皮神经通常由腋部近端的外侧束发出,所以经腋路常常阻滞不全。

正中神经,尺神经和桡神经临近腋动脉,并被肱二头肌、喙肱肌和肱三头肌包绕。

值得注意的是,要定位并且压闭腋静脉,可以在超声探头上施加压力从而避免意外将局麻药注入血管内。

腋部横轴位图扫描技术· 患者取平卧位,手臂外展呈90度。

· 皮肤和探头准备好后,将线长38mm,10-12MHz的线阵高频探头取横轴位紧贴于腋窝以获得臂丛的最佳影像。

· 调节超声影像至最佳。

选择合适的景深(1-2cm),焦距范围(通常在1cm内)和增益。

· 在横轴位(短轴)显现正中、尺、桡及肌皮神经。

腋部的神经会显现出类似蜂巢状混合的超声影像(为低回声的神经组织和高回声的结缔组织混合而成)。

神经呈圆形或椭圆形,并且紧邻腋动、静脉。

解剖关系AA and AV = 腋动脉& 静脉Box = 扫描区域CB = 喙肱肌H = 肱骨M = 正中神经MC = 肌皮神经R = 桡神经U = 尺神经神经定位· 应由浅入深,沿腋动脉从上到下系统的进行解剖结构观察。

· 释放探头对皮肤的部分压力,以便使被压缩的腋部静脉血管得以显影。

超声引导下臂从神经阻滞的临床应用超声引导下的臂神经阻滞是一种临床应用广泛的技术,常用于手术麻醉、疼痛管理和诊断等领域。

通过超声引导下的臂神经阻滞,可以有效地控制疼痛、减轻手术刺激和提高手术治疗效果。

本文将重点介绍超声引导下的臂神经阻滞的临床应用。

超声引导下的臂神经阻滞主要包括尺神经阻滞和桡神经阻滞。

尺神经阻滞是指通过超声引导下的技术,将局部麻醉药注射到尺神经周围,阻断尺神经的感觉和运动传导,达到麻醉效果。

常用于手部和前臂的手术麻醉和术后疼痛管理。

桡神经阻滞是指通过超声引导下的技术,将局部麻醉药注射到桡神经周围,阻断桡神经的感觉和运动传导,达到麻醉效果。

常用于上臂和肘部手术麻醉和术后疼痛管理。

超声引导下的臂神经阻滞具有以下优点:超声引导可以清晰地显示神经和周围组织的解剖结构,提供了高分辨率的影像,有助于准确定位和定向注射麻醉药物。

超声引导下的臂神经阻滞可以减少手术刺激和损伤,提高手术治疗效果。

超声引导下的臂神经阻滞可以减轻疼痛,提高患者的手术体验和术后恢复。

在临床应用中,超声引导下的臂神经阻滞需要专业的医生进行操作。

医生需要具备扎针和超声操作的技术和经验,以及对臂神经解剖和神经阻滞的理解。

在操作过程中,医生会采用消毒、局麻等步骤,确保安全和有效。

超声引导下的臂神经阻滞也存在一些局限性和风险。

超声设备的成本较高,需要专业的设备和维护。

患者可能出现局部麻醉药过敏、神经损伤、感染等风险。

超声引导下的臂神经阻滞也需要一定的操作技巧和经验,医生操作不当可能会导致阻滞失败或其他并发症。

超声引导下的臂神经阻滞在临床应用中具有广泛的应用前景。

通过准确定位和定向注射局部麻醉药物,可以有效地阻断臂神经的传导,达到麻醉效果。

需要注意的是,在临床操作中需要专业的医生进行操作,并注意患者的安全和风险控制。

超声引导臂丛神经阻滞【摘要】目的:探究对臂丛神经阻滞采取超声引导方法的临床效果。

方法:择取我院于2015年1月到2016年1月收治的上肢手术患者80例,将其以随机抽样的方法进行分组研究,即分为实验组与对照组,各40例。

对照组患者接受传统定位方法,实验组患者接受超声引导定位方法,对比两组患者神经阻滞的起效时间以及阻滞效果。

结果:实验组患者神经阻滞起效时间显著优于对照组。

P<0.05,两组差异于统计学而言有意义。

实验组患者的神经阻滞效果显著高于对照组。

P<0.05,两组差异于统计学而言有意义。

结论:对臂丛神经阻滞采取超声引导方法具有较为显著的临床效果,能够进一步提高有效性和安全性,可广泛在临床过程中推广和应用。

【关键词】超声引导;臂丛神经阻滞;临床效果传统的臂丛神经阻滞是采取盲目的操作方法,通常是凭借麻醉医师的经验手感以及患者的病症主诉下进行的,存在阻滞成功几率低以及并发症高的特点[1]。

伴随麻醉技术的深入发展,在各种先进技术的辅助帮助下予以臂丛神经阻滞麻醉,极大程度的提高了麻醉技术的准确性[2]。

本文通过对臂丛神经阻滞采取超声引导方法,具有显著效果。

具体分析如下。

1资料与方法1.1一般资料择取我院于2015年1月到2016年1月收治的上肢手术患者80例,将其以随机抽样的方法进行分组研究,即分为实验组与对照组,各40例。

其中男性患者为46例,女性患者为34例,年龄在28岁到56岁之间,体重在47kg到74kg之间。

患者接受手术治疗前均无颈部畸形、无上肢神经系统病变,无麻药过敏病史,穿刺部位未发生感染、破损以及凝血功能障碍。

两组患者的基本资料具有均衡性,P>0.05,且其基本资料没有明显差别,存在可比性。

1.2方法对照组患者接受传统定位方法。

实验组患者接受超声引导定位方法。

患者入室后,给予2mg咪唑安定静脉注射,连续监测患者的血压、心率以及脉搏等各项生命体征。

患者经过超声引导下行肌间沟神经阻滞,采取便携式彩色多普勒超声仪,使用以5MHz到15MHz的频率在前或者中斜角肌间缝隙中寻找神经,沿超声生束的轴线方向入针,在肌间缝隙内注射麻醉药剂,使其充分包裹神经周围。

超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉摘要】目的:对照研究,对比传统麻醉、超声引导下麻醉的效果,分析超声引导的利弊。

方法:从2015年5月筛选患者,以手外科收治的择期或急诊手术患者入组,截至2016年12月,入组患者200例,采用随机数字表达法分组,传统组、超声组各100例,分别采用传统的手法解剖定位麻醉以及超声引导下麻醉,对比阻滞与麻醉效果、并发症发生情况。

结果:超声组感觉阻滞起效时间、阻滞完成时间低于传统组,超声组超声组镇痛持续时间、阻滞效果Ⅰ级比重高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

超声组与传统组麻醉满意度分级对比差、优率、优良率差异无统计学意义(P>0.05)。

传统组出现1例刺破血管。

结论:超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉相较于传统的麻醉方法,有助于加速阻滞起效速度,提高阻滞效果,但不会影响麻醉效果评价。

【关键词】臂丛神经;阻滞麻醉;肌间沟;超声引导【中图分类号】R614.4 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2017)08-0080-02臂丛神经主支配手臂运动和绝大部分感觉,阻滞麻醉该神经,是开展肩、手等部手术的首选方法[1]。

超声是神经阻滞定位重要技术,可观察入路路径,评价药液扩散、分布情况,理论上可降低并发症发生风险,提高麻醉的效果。

但需注意的是,经验丰富的医师采用传统的人工定位,也往往能够达到理想的麻醉效果。

本次研究采用对比研究,以2015年5月-16年12月,对照研究,对比传统麻醉、超声引导下麻醉的效果,分析超声引导的利弊。

1.资料及方法1.1 一般资料从2015年5月筛选患者,以手外科收治的择期或急诊手术患者入组。

纳入标准:(1)采用肌间沟入路臂丛神经阻滞下手术;(2)初次手术;(3)患者认识、精神正常;(4)患者知情同意。

排除标准:(1)拒绝参与研究;(2)有原发性手术侧上肢感觉、运动功能障碍;(3)酗酒、吸毒者;(4)存在麻醉药物禁忌症;(5)合并神经性病变;(6)合并其他部位创伤,联合手术;(7)颈部畸形;(8)手术部分皮肤损失;(9)肝肾功能障碍。

超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞的麻醉效果探讨摘要】目的:探究分析超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞的麻醉效果。

方法:从2016年9月至2018年9月我院收治的接受臂丛麻醉上肢手术的患者86例,随机分为两组。

实验组44例,接受超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞,对照组42例,接受超声引导下肌间沟臂丛阻滞,对比两组麻醉效果。

结果:实验组麻醉效果优良率(100.00%)明显高于对照组(78.57%),X2=10.5306,P=0.001,差异具有统计学意义。

结论:在接受臂丛麻醉上肢手术的患者中采取超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉效果更为显著,能够有效减少患者的痛苦,值得临床推广应用。

【关键词】超声引导;肌间沟入路臂丛神经阻滞;麻醉效果[ 中图分类号 ]R2[ 文献标号 ]A[ 文章编号 ]2095-7165(2018)21-0481-01在上肢手术当中,臂丛麻醉是常见的麻醉形式,选择合适的麻醉方式能够更好的保证麻醉效果,减少患者在手术中的疼痛感,保证手术顺利进行[1]。

超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞属于臂丛麻醉的方式之一,本次研究主要从2016年9月至2018年9月我院收治的接受臂丛麻醉上肢手术的患者86例进行对比,分别采取超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞和肌间沟臂丛阻滞,旨在探究分析超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞的麻醉效果,具体操作如下。

1资料与方法1.1临床资料从2016年9月至2018年9月我院收治的接受臂丛麻醉上肢手术的患者86例进行研究,随机分为实验组和对照组。

实验组44例,男女患者比例为26:18,患者最高年龄61岁,最低年龄30岁,平均年龄(46.13±3.61)岁。

对照组42例,男女患者比例为25:17,患者最高年龄60岁,最低年龄31岁,平均年龄(46.11±3.59)岁。

对比两组患者各项临床数据,不存在明显的统计学意义,P>0.05,数据可比性较高。