气象信息发布流程

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:1

气象灾害预警信息快速发布与传播实施细则气象灾害预警信息的快速发布与传播是保护人民生命财产安全的重要举措。

以下是气象灾害预警信息快速发布与传播的实施细则:一、建立完善的预警发布体系:1. 在国家、省级、地市级等各级气象监测机构设立预警发布中心,并配备专业的气象预报员和信息发布人员。

2. 根据不同级别的灾害,制定相应的预警信号,如红色、橙色、黄色和蓝色等级别,以便民众理解和采取相应的应对措施。

3. 建立预警信息发布和传输的技术系统,包括气象仪器设备、通讯设施、数据传输网络等,保证预警信息的及时发布和传达。

二、加强预警信息的采集和监测:1. 加强对气象类传感器设备的维护和管理,确保数据的准确采集和及时传输。

2. 建立气象监测人员的值班制度,24小时不间断地对天气情况进行监测,一旦发现预警信号,立即采取行动。

三、快速发布预警信息:1. 在预警发布中心设立专门的预警信息发布岗位,配备专业人员负责信息的录入和发布。

2. 采用多种媒体渠道同时发布预警信息,包括电视台、广播电台、互联网、手机短信等,确保信息能够覆盖到尽可能多的受众群体。

3. 预警信息的发布应简明扼要,直接表达灾害的类型、级别、影响区域、预计发生时间等重要内容,以便民众快速理解和采取行动。

四、加强预警信息的宣传和培训:1. 利用媒体宣传预警信息的重要性和采取相应措施的必要性,提高公众对预警信息的认知度和重视程度。

2. 组织定期的预警信息培训,培养社区、学校、企事业单位等重点群体的灾害应对能力。

3. 制作宣传资料和教育手册,向公众普及常见的气象灾害知识和应对技巧。

五、强化应急响应机制:1. 各级政府应建立灾害应急部门,并制定详细的应急预案,明确责任分工和工作流程。

2. 定期组织演练,提高应急机构和人员的应对能力,磨练各项应急措施的执行效率。

3. 加强与其他部门的协作,形成跨部门、跨行业的灾害联防机制,共同应对灾害的挑战。

以上是气象灾害预警信息快速发布与传播的实施细则。

气象灾害预警信号发布与传播管理办法第一条为规范本市气象灾害预警信号的发布与传播工作,有效防御和减轻气象灾害,保护人民生命财产安全,根据《中华人民共和国气象法》《浙江省气象灾害防御条例》《**市气象灾害防御条例》等有关法律法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条本办法适用于本市行政区域内气象灾害预警信号的发布与传播。

第三条本办法所称的气象灾害预警信号,是指市和区县(市)气象主管机构所属的气象台站(以下简称气象台站)为防御和减轻气象灾害向社会发布的预警信息。

气象灾害预警信号包括台风、大风、暴雨、暴雪、寒潮、低温、霜冻、道路结冰、冰雹、高温、干旱、雷电、大雾、霾等十四类,并根据气象灾害可能造成的危害程度、紧急程度以及发展态势分为一般、较重、严重、特别严重四个等级,分别用蓝色、黄色、橙色、红色标识。

第四条市和区县(市)气象主管机构负责本行政区域内气象灾害预警信号发布与传播的管理工作。

第五条气象灾害预警信号实行属地发布制度。

区县(市)气象台站负责发布本行政区域的气象灾害预警信号;未设气象台站的江北区,由市气象台负责发布该行政区域的气象灾害预警信号。

除气象台站以外的其他组织和个人,不得向社会发布气象灾害预警信号以及混淆气象灾害预警信号的近似信号。

第六条气象台站应当及时向本级人民政府和灾害防御、救助等相关部门报告气象灾害预警信息;市和区县(市)人民政府及灾害防御、救助等相关部门接到气象灾害预警信息后,应当依照各自职责开展应急处置工作。

第七条本市建立气象灾害预警信号权威媒体传播渠道。

“**发布”官方微博,**电视台新闻综合频道,**电台新闻广播、应急广播,甬派客户端,宁聚客户端,中国**网、**天气网,“**气象”微信公众号,“**气象”官方微博,中国天气频道(**应急)等媒体作为市级权威媒体,承担本市行政区域内气象灾害预警信号的传播任务。

各区县(市)气象主管机构可以根据实际工作需要,会同当地新闻宣传主管部门确定其他媒体作为权威媒体,承担各自行政区域内气象灾害预警信号的传播任务。

中央气象台预警发布机制

中央气象台的预警发布机制主要包括以下几个步骤:

1. 数据监测:中央气象台通过气象卫星、地面气象站、海洋气象

站等多种手段,实时监测气象数据,包括气温、湿度、风速、降水量、气压等。

2. 数据分析:中央气象台的气象专家会对监测到的数据进行分析,判断是否存在气象灾害的可能性,并根据气象灾害的种类和强度,制

定相应的预警级别。

3. 预警发布:中央气象台会根据预警级别,通过电视、广播、互

联网、手机短信等多种渠道,向公众发布气象灾害预警信息。

4. 应急响应:一旦发布气象灾害预警信息,相关部门和单位会立

即启动应急响应机制,采取相应的应对措施,以减少气象灾害带来的

影响。

5. 后续跟踪:中央气象台会对发布的预警信息进行跟踪和评估,

根据实际情况及时更新或解除预警信息。

中央气象台的预警发布机制是一个科学、严谨、高效的过程,能够及时准确地向公众发布气象灾害预警信息,为人们的生产生活提供有力的保障。

气象灾害预警信号发布与传播办法气象灾害是大自然中不可忽视的力量,它可能给我们的生活、生产带来巨大的影响甚至损失。

为了最大程度地减少这些灾害带来的危害,及时、准确地发布和传播气象灾害预警信号至关重要。

下面,让我们来详细了解一下气象灾害预警信号的发布与传播办法。

一、气象灾害预警信号的种类及含义气象灾害预警信号一般分为多种类型,常见的包括暴雨预警信号、雷电预警信号、大风预警信号、高温预警信号、寒潮预警信号等。

每种预警信号都有其特定的含义和标准。

暴雨预警信号通常根据降雨量的大小和持续时间来划分。

比如,暴雨蓝色预警表示 12 小时内降雨量将达 50 毫米以上,或者已达 50 毫米以上且降雨可能持续;暴雨黄色预警则表示 6 小时内降雨量将达 50 毫米以上,或者已达 50 毫米以上且降雨可能持续;暴雨橙色预警表示 3小时内降雨量将达 50 毫米以上,或者已达 50 毫米以上且降雨可能持续;暴雨红色预警表示 3 小时内降雨量将达 100 毫米以上,或者已达100 毫米以上且降雨可能持续。

雷电预警信号主要依据雷电活动的强度和可能造成的危害程度来确定。

大风预警信号则是根据平均风力或者阵风风力的大小进行划分。

高温预警信号与气温的高低以及持续时间有关,寒潮预警信号则与气温的大幅下降和影响范围等因素相关。

二、气象灾害预警信号的发布主体气象灾害预警信号的发布主体通常是各级气象主管机构所属的气象台站。

这些专业的气象机构通过先进的监测设备和科学的分析方法,对气象数据进行收集、处理和分析,从而能够准确地判断气象灾害的发生、发展趋势,并及时发布相应的预警信号。

在一些特殊情况下,如突发事件或者紧急情况,经过授权的其他相关部门也可能参与到气象灾害预警信号的发布工作中,以确保预警信息能够快速、广泛地传达给公众。

三、气象灾害预警信号的发布流程气象灾害预警信号的发布有着严格的流程。

首先,气象监测人员会通过各种气象观测设备和手段,对天气状况进行实时监测,收集大量的气象数据。

中央气象台大雾预警发布标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中央气象台大雾预警发布标准大雾是一种常见的气象现象,通常会对交通、能见度等方面造成不利影响。

为了及时有效地通知社会公众,中央气象台设立了大雾预警发布标准。

这些标准主要是基于气象条件、影响程度等因素来确定,以便及时采取措施应对大雾引发的问题。

一、大雾的定义大雾是指在陆地上空,能见度小于1公里的现象。

通常在清晨或夜间出现,是由于地表温度下降导致空气中的水汽凝结成雾而形成的。

大雾使得能见度急剧降低,对交通、航空、农业等都会造成较大影响。

二、大雾预警等级根据大雾对社会生产生活的影响程度,中央气象台将大雾预警划分为不同等级,分别为蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警。

1. 蓝色预警:当气象条件出现大雾可能性较大时,中央气象台发布蓝色预警。

此时大雾对交通等造成的影响较小,公众可以继续正常生活,但需注意提前做好防范准备。

2. 黄色预警:当出现较浓的大雾,能见度明显下降,交通受到一定影响时,中央气象台发布黄色预警。

公众需减少外出,避免交通拥堵等问题。

3. 橙色预警:当大雾导致交通受阻、航班取消等情况较为严重时,中央气象台发布橙色预警。

此时公众需尽量避免外出,并采取必要的措施保障安全。

4. 红色预警:当大雾对社会生产生活带来严重危害,可能导致重大交通事故等重大灾害时,中央气象台发布红色预警。

此时公众需尽量避免外出,注意听从官方指导。

三、大雾预警发布流程根据大雾的气象条件和对社会的影响程度,中央气象台会及时发布相应等级的大雾预警。

预警发布流程一般如下:1. 气象条件监测:气象部门通过气象雷达、卫星遥感等设备监测地面天气状况,判断是否有大雾发生的可能性。

2. 预警等级确定:根据监测结果和预测分析,确定大雾的可能等级,决定是否发布预警。

3. 预警发布:一旦确定发布预警,中央气象台会通过电视、广播、互联网等媒体渠道向公众发布相关预警信息。

4. 预警更新:随着气象条件的变化,中央气象台会及时更新预警信息,提醒公众注意最新情况。

气象灾害预警信息传播方式及频次表气象灾害预警信息的传播方式及频次表传播方式:1. 媒体发布:通过电视、广播、报纸等媒体渠道向公众发布气象灾害预警信息。

2. 互联网传播:通过互联网平台如新闻网站、社交媒体等发布气象灾害预警信息。

3. 短信通知:通过短信平台向符合条件的用户发送气象灾害预警信息。

4. 移动App推送:利用手机应用程序向用户发送气象灾害预警信息。

5. 电子邮件通知:通过电子邮件向指定用户或组织发送气象灾害预警信息。

频次表:根据不同气象灾害的严重程度和预警级别,预警信息的频次会有所不同。

以下是一般常见气象灾害预警信息传播的频次表:1. 暴雨、暴雪等强降水天气预警:- 提前24小时发布第一次预警信息;- 预测发生范围及严重程度进一步确认后,再次发布更详细的预警信息;- 在灾情趋于稳定或解除前,每6小时更新一次预警信息。

2. 强风、台风等风力天气预警:- 提前48-72小时发布第一次预警信息;- 预测发生范围及严重程度进一步确认后,再次发布更详细的预警信息;- 受影响时间越近,更新频次增加,最后24小时内,每6小时更新一次预警信息。

3. 高温、寒冷等极端温度天气预警:- 提前24小时发布第一次预警信息;- 预测发生范围及严重程度进一步确认后,再次发布更详细的预警信息;- 高温、寒冷等极端温度天气预警持续时间较长,每24小时更新一次预警信息。

4. 海啸、地震等地质灾害预警:- 提前数分钟至数十分钟内发布预警信息;- 预测发生范围及严重程度进一步确认后,再次发布更详细的预警信息;- 灾害影响后,及时发布灾情通报信息。

以上是一般常见的气象灾害预警信息传播方式及频次表,实际应根据具体的预警信息类型和灾情情况做出灵活调整。

同时,预警信息的传播需要及时、准确、全面,以确保公众能够得到有效的预警提示,采取相应的防护措施。

气象灾害是指由不利的气象条件或自然气象过程引发的,具有一定规模和强度,对人类社会及生态环境造成严重危害的自然灾害。

气象灾害预警信号发布业务相关规定首先,根据气象灾害的性质和严重程度,我国将气象灾害分为多种类别,包括台风、暴雨、暴雪、寒潮、高温、冰雹、雾霾等。

每一种类别的气象灾害都有相应的等级划分,从一级到四级,依次表示严重程度递增。

根据气象灾害的等级,预警信号也会相应地划分为相应的等级预警信号。

其次,气象部门在接收到监测数据后,根据灾害的发展态势和预测趋势,须及时准确地发布相应等级的预警信号。

预警信号的发布应遵循以下原则:1. 及时性原则:预警信号应在气象灾害发生前足够的时间内发布,以便公众及时采取防范措施。

2.准确性原则:预警信号必须准确描述灾害的发展趋势、影响范围和可能引发的灾害程度,确保信息的准确性。

3.科学性原则:预警信号发布应遵循科学的灾害预测和监测方法,不得夸大事实,以免引发不必要的恐慌。

4.适度性原则:预警信号应根据灾害的严重程度适度调整,避免频繁发布预警信号,造成公众疲劳和漠视。

此外,气象部门还应制定相应的发布程序和标准。

发布程序包括灾害监测、预测、评估和发布的各个环节,确保信息的传递流程顺畅、高效。

发布标准则规定了预警信号的划定依据、发布决策的原则和条件等。

在预警信号发布的过程中,应注重与其他部门和媒体的协调合作。

各地政府、公安、交通、卫生等相关部门要密切配合,根据发布的预警信号,采取相应措施,保障公众的生命财产安全。

媒体也应及时传播气象灾害预警信号,提高公众的预防意识和自我保护能力。

为了加强对气象灾害预警信号发布业务的监管,建立健全的预警信号发布制度,相关部门和机构应定期组织预警信号发布演练和评估,确保预警信号的准确性和执行力。

同时,还需加强技术手段的支撑,提高预警信号发布的时效性和精确性。

比如,利用现代化的气象监测设备、卫星云图,以及海量的气象数据进行灾害预测和监测,提高预警信号的准确性和预警时效。

总之,气象灾害预警信号发布是广大群众生命财产安全的重要保障措施。

相关规定的出台和执行,有助于提高预警信号发布的科学性和准确性,保障公众的安全和利益。

预警信息发布制度范本一、概述预警信息发布制度是为了及时、准确地向相关单位和人员发布重要预警信息,保护人民群众的生命安全和财产安全,确保社会的稳定和安宁而制定的。

本制度的范本旨在规范预警信息的发布流程、内容要求和权责分工,确保预警信息的有效传达和及时响应。

二、预警信息发布主体1. 预警发布单位:负责预警信息的收集、核实、发布等工作的机构,包括公安、安监、气象、地震等相关部门。

2. 预警信息接收单位:负责接收、处理并及时采取相应行动的相关单位和人员,在预警发布前要明确接收单位的人员名单和联系方式。

三、预警信息发布流程1. 预警信息收集和核实:预警发布单位通过各种手段和渠道收集与预警相关的信息,经过核实确认有效性后,进行下一步工作。

2. 预警信息评估:对收集到的预警信息进行评估,判断预警信息的重要性和紧急程度,确定发布的意义和必要性。

3. 预警信息编制:将经评估确认的预警信息进行编制,确保内容准确、简明扼要,包括预警类型、发布单位、发布时间、受影响区域、警示内容等要素。

4. 预警信息发布:将编制完成的预警信息通过通信手段向预警信息接收单位发送,包括传真、手机短信、邮件等,确保信息能够及时准确地到达。

5. 预警信息接收和确认:接收单位应及时查收、确认接收到的预警信息,并进行相应记录。

如接收单位未能及时确认,预警发布单位应进行电话等方式的跟进确认。

6. 预警信息传达和响应:接收单位接收到预警信息后,要及时传达给相关责任人和单位,并组织相关人员采取相应的措施进行应对,确保有效减轻和避免不利后果。

7. 预警信息归档和评估:预警发布单位需将发布的预警信息进行归档保存,并定期进行评估和总结,不断完善和改进预警工作。

四、预警信息发布内容要求1. 准确性:预警信息发布应确保信息的准确性和真实性,严禁发布虚假、夸大等不实信息。

2. 及时性:预警信息发布应及时完成,确保信息能够在最短时间内传达到接收单位。

3. 简明扼要:预警信息的内容应简明扼要,言简意赅,确保接收单位能够快速理解和采取行动。

气象预报发布与传播管理办法【发文字号】中国气象局令第26号【发布部门】中国气象局【公布日期】2015.03.12【实施日期】2015.05.01【时效性】现行有效【效力级别】部门规章中国气象局令(第26号)《气象预报发布与传播管理办法》已经2015年3月6日中国气象局局务会议审议通过,现予公布,自2015年5月1日起施行。

中国气象局局长郑国光2015年3月12日气象预报发布与传播管理办法第一条为了规范气象预报发布,鼓励气象预报传播,更好地为经济社会发展和人民生活服务,根据《中华人民共和国气象法》和《气象灾害防御条例》,制定本办法。

第二条在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内从事气象预报发布与传播活动的,应当遵守本办法。

第三条本办法所称气象预报包括公众气象预报、灾害性天气警报和气象灾害预警信号。

本办法所称公众气象预报是指面向社会公众发布的天气现象、云、风向、风速、气温、湿度、气压、降水、能见度等气象要素预报,以及日地空间天气现象、太阳活动水平、地磁活动水平、电离层活动水平、空间粒子辐射环境、中高层大气状态参数等空间天气要素预报。

本办法所称灾害性天气警报和气象灾害预警信号是指台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰等气象灾害预警信息,以及太阳耀斑、太阳质子事件、日冕物质抛射、磁暴、电离层暴等空间天气灾害预警信息。

本办法所称气象预报发布是指气象预报向社会无偿公开的过程。

本办法所称气象预报传播是指将已发布的气象预报进行转播、转载的过程。

第四条国务院气象主管机构和国务院有关部门应当按照职责分工,共同做好全国气象预报发布与传播工作,并加强监督管理。

地方各级气象主管机构和县级以上地方人民政府有关部门应当按照职责分工,共同做好本行政区域内的气象预报发布与传播工作,并加强监督管理。

第五条县级以上地方人民政府应当组织新闻出版广播电视、电信、交通运输、气象、互联网等有关部门和单位建立完善气象预报发布和传播渠道。

美丽校园的演讲稿5篇美丽校园的演讲稿5篇演讲稿具有逻辑严密,态度明确,观点鲜明的特点。

随着社会不断地进步,接触并使用演讲稿的人越来越多。

以下是小编收集的关于美丽校园的演讲稿的相关内容,供大家参考!美丽校园的演讲稿(篇1)老师们,同学们:大家好!今天我演讲的题目是《美丽的校园我的家》。

在花儿尽相开放的季节里,我来到了实验学校。

在这个温馨的家园中,快乐安逸和谐的气息弥漫在芬芳的空间,我开始了新的生活,举起画笔去描绘那梦中的七色彩图。

春天,当我漫步在林荫大道上时,我的心充满着愉悦;夏天,当我在树下憩时,我的心如钦甘露;秋天,当我徜徉在乳白色的走廊里时,阵阵花香扑鼻而来,沁人心脾;冬天,当我驻足于黄绿覆盖的草坪中时,我的心又不时被校园的庄严所震撼!美丽的实验学校,我爱您!因为您有如诗如画的校园美景,您浩瀚若海的知识画廊,您更有胜似亲人的师长同窗!有人说:您是一幅美妙绝伦的画,您是一首隽水的诗,您是一段深邃感人的创业历程,您是一个人永生追求的梦想!这里是快乐的源泉,年轻的校园总涌动着快乐的身影,童真和歌声总飘扬着美好的旋律,青春的容颜总开放着动人的笑靥。

当我看到同学们可爱而热情的笑脸,英姿而飒爽的身影;当我听到学校衷心而真诚的鼓励,美丽而善良的祝福;当我看到老师亲切和慈祥的面庞,深情而充满希望的目光时,我心中充满了感谢,感谢上帝恩赐我,让我幸运地来到这个学校。

在这个拥有二千多名师生的大家庭里,我的生活变得如诗、如画。

我像快乐的天使,像闪烁的星星,像展翅的雏鹰,像奔流的小溪。

我们的青春在这里闪光,我们年轻的血液在这里流淌。

纵是千磨万烙,记忆的沟回不会平展。

走遍天涯海角,心中的眷恋的地方——依然是我们美丽的校园!这里有青春的幻想,这里有未来的呼唤。

实验学校,我要在您的怀抱中创造我的明天,我的希望,我人生的辉煌!美丽校园的演讲稿(篇2)尊敬的老师,亲爱的同学们:大家好!当清晨的阳光照在校园时,俏丽的小鸟在翠竹梢头鸣唱,晶莹的露珠在草叶间滚动,校园已充满了欢笑。

气象预报预警信息发布与传播管理办法第一条为了规范气象预报预警信息发布与传播工作,更好地为经济社会发展、防灾减灾和人民生产生活服务,根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《贵州省气象灾害防御条例》等法律法规的规定,结合本省实际,制定本办法。

第二条在本省行政区域内发布与传播气象预报预警信息, 适用本办法。

第三条本办法所称气象预报预警信息,是指由县级以上气象主管机构所属气象台站向社会发布的公众气象预报和气象灾害预警信号。

本办法所称公众气象预报,是指天气现象、云、风向、风速、气温、湿度、气压、降水、能见度等气象要素预报。

本办法所称气象灾害预警信号,是指暴雨、暴雪、寒潮、大风、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、道路结冰等灾害性天气的预警信号。

本办法所称气象预报预警信息发布,是指县级以上气象主管机构所属气象台站将制作的气象预报预警信息向社会公开的过程。

本办法所称气象预报预警信息传播,是指组织和个人将已发布的气象预报预警信息依法转播、转载的过程。

第四条县级以上人民政府应当加强对气象预报预警信息发布与传播工作的组织领导,建立和完善协调机制,所需经费纳入同级财政预算。

第五条县级以上气象主管机构负责本行政区域内气象预报预警信息发布与传播的指导和管理工作。

各有关部门依照职责做好气象预报预警信息发布与传播的相关工作。

第六条县级以上气象主管机构应当会同有关部门做好气象预报预警信息知识的宣传普及和培训工作,增强社会公众防灾减灾意识。

第七条县级以上人民政府应当加强气象预报预警信息发布与传播基础设施建设,组织有关部门在气象灾害易发区域和人员密集场所,设置广播、电子显示装置等专用传播设施,并保障设施正常运转。

任何组织和个人不得侵占、损毁或者擅自移动气象预报预警信息专用传播设施。

第八条学校、旅游景点、公共交通、车站、机场、高速公路、工矿企业等场所的所有者或者管理者,应当根据需要设置或者完善广播、电子显示装置等气象灾害预警信号传播设施。

天气预警的发布流程如下:

根据天气实况和各种气象资料分析,由预报员提出发布预警信号建议,经会商讨论,领导确认应发布的相对应的预警信号。

按照对应预警信号类型编发预警信号报文并上传。

发送决策气象服务短信。

气象信息发布平台编辑预警短信。

编辑气象信息显示屏有关信号内容,按上述步骤进行监看监听。

传真预警信号发布信息给电视台、电台、县委、县政府及各相关单位。

在灾情直报系统编发上报预警信号。

按照不同预警信号要求,按时确认预警信号。

天气预报发布的流程与方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

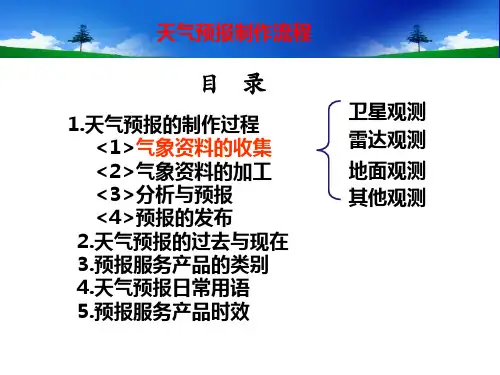

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!天气预报发布的流程与方法可以分为以下几个步骤:1. 数据收集气象部门首先需要收集大量的气象数据,包括气温、湿度、气压、风速、风向等。

气象信息报送管理制度内容第一章总则第一条为了规范气象信息报送工作,加强气象信息管理,促进气象信息的准确、快速、安全、及时传递,保障人民群众生命财产安全,特制定本制度。

第二条本制度适用于全国范围内从事气象信息报送工作的各级气象部门、各类气象预报员、气象观测员以及其他有关人员。

第三条气象信息报送管理工作应当遵循有关法律法规和国家有关规定,依托现代化信息技术手段,科学规划,合理布局,全面发挥各级气象部门的作用。

第四条气象信息报送管理工作应当保护国家秘密,维护国家安全与社会稳定,尊重信息提供者的合法权益。

第五条气象信息报送管理工作应当符合信息化发展的要求,科技兴军,规范化管理,确保气象信息传递的准确性、及时性和可靠性。

第六条气象信息报送管理工作应当严格执行主管部门的责任,加强组织领导,做好信息报送工作的组织协调与管理。

第七条气象信息报送管理工作应当注重人才培养,提高气象预报员、气象观测员的业务水平和技能素质,培养一支高素质、创新能力强的气象信息报送人员队伍。

第八条气象信息报送管理工作应当建立健全运行保障机制,提高信息系统的安全性和保密性。

第九条气象信息报送管理工作应当根据气象信息报送的实际需要和技术要求,配备先进的报送设备,确保信息传输的稳定性和可靠性。

第十条气象信息报送管理工作应当开展定期的技术培训,加强员工的技术交流,提高信息传输的效率和精准度。

第二章组织体系第十一条气象信息报送管理工作由国家气象局负责统一管理,各级气象部门和气象预报单位负责具体组织实施。

第十二条国家气象局组织编制气象信息报送管理规定,对信息报送工作的流程、程序、技术要求等进行具体规范。

第十三条各级气象部门和气象预报单位负责制定和完善本级气象信息报送管理办法和规定,明确信息报送的责任部门、责任人员及工作职责。

第十四条国家气象局设立信息报送管理中心,负责统一管理和监督全国范围的气象信息报送工作。

第十五条各级气象部门和气象预报单位设立信息报送管理岗位,明确信息报送管理人员的职责和权限。

乡镇短期天气预报订正与发布平台功能及运行乡镇短期天气预报订正与发布平台是一种为了提供准确的、可靠的天气信息,帮助农民、旅游者和各行各业做出合理决策的重要工具。

该平台在为广大用户提供天气信息的还需要具备订正和发布功能,以确保天气信息的准确性和及时性。

下面将介绍乡镇短期天气预报订正与发布平台的功能及操作方法。

一、功能介绍1. 天气信息查询:用户可通过输入所在的乡镇名称或者选择相应的乡镇地图,快速查询并了解当地的天气情况,包括温度、湿度、风力风向、天气状况等。

2. 天气信息订正:平台设有天气信息订正功能,当用户发现平台上的天气信息有误时,可提交订正申请并填写正确的天气信息,以帮助平台更新和改正错误的信息。

3. 天气信息发布:平台发布由政府气象部门或者专业气象机构出具的官方天气信息,确保用户所获取的天气信息准确可靠。

三、平台管理1. 管理员权限:平台设有管理员权限,管理员负责审核用户提交的天气信息订正申请,确保用户提交的天气信息准确可靠。

2. 天气信息维护:管理员还负责维护平台上的天气信息,确保平台上所发布和展示的天气信息准确无误。

3. 技术支持:平台对于用户所提出的技术和使用问题,提供相应的技术支持和解决方案,确保用户能够顺利使用平台功能。

四、使用建议1. 提高用户参与度:平台可以设置奖励制度,鼓励用户对天气信息进行订正和参与讨论,提高用户的参与度和积极性。

2. 加强宣传推广:平台可以通过多种方式进行宣传推广,例如结合当地政府、宣传媒体等进行合作,提高平台知名度和影响力。

3. 定期维护升级:平台需要定期进行维护和升级,提高平台的稳定性和用户体验,确保平台的正常运行。

气象信息发布流程

1、在遇到关键性灾害性转折性天气时,气象台和科技服务中心及时发布重要天气信息。

2、达到预警信号发布标准时,由主要领导签发,按照发布规定,编发相应颜色的预警信号。

遇有重大气象灾害预警由主要领导向市政府应急办及市政府分管领导汇报天气情况,并将预警信息内容通过手机短信发送给市政府分管领导预审。

市政府分管领导预审通过后,市气象局立即填写《市气象灾害预警手机短信发布表》并盖章,及时通过市政府应急办报市政府分管领导批准、签发。

紧急情况下,市政府分管领导可通过手机短信回复“同意发布”,市气象局先行组织发布,并在24小时内按照规定补办批准签发手续。

3、市气象局通过气象预警发布平台将《市气象灾害预警手机短信发布表》及预警信息内容以传真、手机短信、电子邮件、电话告知等方式通知移动、联通、电信、广播、电视等发布单位指定的联系责任人。

3、接到上级业务部门的气象应急响应时,及时启动相应级别的应急预案,记录应急启动响应开始和终止时间。

4、通过政府办公网、气象预警平台、电话传真、电视天气预报、电子显示屏、96121、大喇叭等渠道,将天气预警信息发布到市委、市政府、市直机关、乡镇和街道行政村,提醒采取措施,提前做好防御。

5、常规天气预报由气象科技服务中心负责核对、审查;重要天气信息由气象台值班人员核对、审查;重大气象灾害预警由局领导审查。