中医方剂学方解

- 格式:ppt

- 大小:269.50 KB

- 文档页数:33

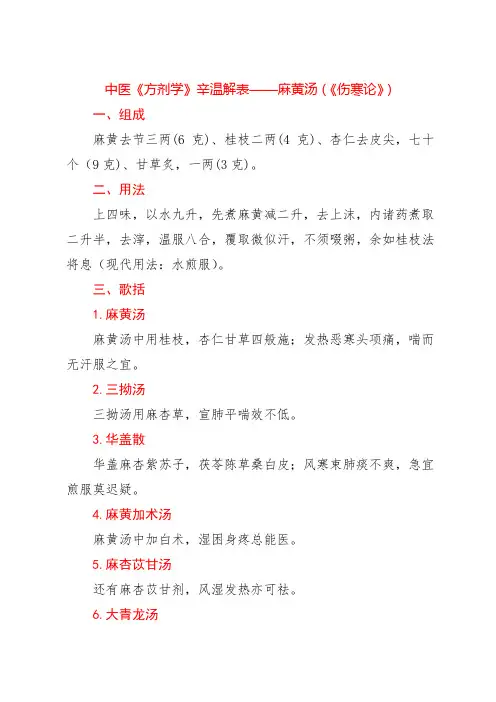

中医《方剂学》辛温解表——麻黄汤(《伤寒论》)一、组成麻黄去节三两(6克)、桂枝二两(4克)、杏仁去皮尖,七十个(9克)、甘草炙,一两(3克)。

二、用法上四味,以水九升,先煮麻黄减二升,去上沫,内诸药煮取二升半,去滓,温服八合,覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息(现代用法:水煎服)。

三、歌括1.麻黄汤麻黄汤中用桂枝,杏仁甘草四般施;发热恶寒头项痛,喘而无汗服之宜。

2.三拗汤三拗汤用麻杏草,宣肺平喘效不低。

3.华盖散华盖麻杏紫苏子,茯苓陈草桑白皮;风寒束肺痰不爽,急宜煎服莫迟疑。

4.麻黄加术汤麻黄汤中加白术,湿困身疼总能医。

5.麻杏苡甘汤还有麻杏苡甘剂,风湿发热亦可祛。

6.大青龙汤大青龙用桂麻黄,杏草石膏姜枣藏;太阳无汗兼烦躁,解表清热此为良。

四、功用发汗解表,宣肺平喘。

五、主治外感风寒。

恶寒发热,头痛身疼,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。

六、方解风寒伤人肌表,毛窍闭塞,肺气不宣,卫气不得外达,营气涩而不畅,所以外见恶寒发热、头痛、身疼、无汗、脉浮,内见喘逆。

此时当发汗解表,宣肺平喘,使肺气宣,毛窍开,营卫通畅,汗出而在表之风寒得解,诸证悉除。

麻黄味苦辛性温,为肺经专药,能发越人体阳气,有发汗解表,宣肺平喘的作用,所以是方中的君药,并用来作为方名。

由于营涩卫郁,单用麻黄发汗,但解卫气之郁,所以又用温经散寒,透营达卫的桂枝为臣,加强发汗解表而散风寒,除身疼。

本证之喘,是由肺气郁而上逆所致,麻、桂又都上行而散,所以再配降肺气、散风寒的杏仁为佐药,同麻黄一宣一降,增强解郁平喘之功。

炙甘草既能调和宣降之麻、杏,又能缓和麻、桂相合的峻烈之性,使汗出不致过猛而伤耗正气,是使药而兼佐药之义。

麻黄得桂枝,一发卫分之郁,一透营分之邪,所以《柯琴评麻黄汤》曰:“此为开表逐邪发汗之峻剂也”。

正由于此,所以《伤寒论》中对“疮家”、“淋家”、“衄家”、“亡血家”,以及伤寒表虚自汗,血虚而脉见“尺中迟”,误下而见“身重心悸”,等等,虽有表寒证,亦皆禁用本方。

绪言一.“方子”与“方子学”的概念1、方子,是在治法的指点之下,选择适合的药物,裁夺用量,按照方子的构成原则配伍而成.2、方子学,是研讨并解释治法与方子的理论及其应用的一门学科.一.方子与治法1.方子与治法的关系:(1)治法起源于方子;(2)治法是指点遣药组方的原则;(3)方子是表现和完成治法的重要手腕.2.经常应用的治法:清代程钟龄《医学心悟》将经常应用治法归纳综合为“八法”,即汗.和.下.消.吐.清.温.补.表现各法的代表方子如下:(1)汗法——解表剂(2)和法——息争剂(3)下法——泻下剂(4)消法——行气.活血祛瘀.祛湿.祛痰.消导化积.驱虫剂等(5)吐法——涌吐剂(6)清法——清热剂(7)温法——温里剂(8)补法——补益剂三.方子的构成1.构成原则:君.臣.佐.使.(1)君药:针对主病或主证起重要治疗感化的药物,在方子中不成缺乏.(2)臣药:协助君药加强治疗感化的药物,或针对兼病或兼证起重要治疗感化的药物.(3)佐药:①佐助药,即合营君.臣药以加强治疗感化,或直接治疗次要症状的药物;②佐制药,即用以清除或削弱君.臣药的毒性,或制约其峻烈之性的药物;③反佐药,即病重邪甚可能拒药时,配用与君药药性相反而又能在治疗中起相成感化的药物.(4)使药:①引经药;②折衷药.2.构成变更:(1)药味加减的变更(2)药量加减的变更(3)剂型改换的变更各论1解表剂凡以解表药为主构成,具有发汗.解肌.透疹等感化,治疗表证的方子,统称解表剂,分为辛温解表.辛凉解表.扶正解表三类.应用解表剂时应留意:①不宜久煎;②温覆;③微汗为佳;④表里同病者,或先表后里,或表里双解;⑤若表邪入里,麻疹已透,疮疡已溃,虚证水肿,或吐泻掉水者,禁用.辛温解表麻黄汤[方解]麻黄——发汗解表,宣肺平喘. 麻.桂相伍,(君)桂枝——助麻黄发汗散邪,温经止痛.有峻汗之功.(臣)杏仁——降利肺气,. (佐)甘草——折衷药性,缓麻.桂峻烈之性. (佐使)[应用留意]本方为辛温开表发汗之峻剂,非表实无汗者禁用.桂枝汤[方解]桂枝——解肌散寒. 散中寓收(君)白芍——敛养分阴. 折衷营卫(臣),温胃止呕;助桂.芍(佐)大枣——助白芍益阴,补脾益气.折衷营卫甘草——合桂枝辛甘化阳以解肌,合白芍酸甘化阴以益阴;折衷药性.(佐使)[应用留意]①微火煮取;②药后啜粥以助酿汗;③温覆以助汗出;④方中桂枝.白芍用量相等.[方子比较]麻黄汤与桂枝汤中均用桂枝.甘草,具有解表散寒之功,用于外感风寒表证,症见恶寒,发烧,头痛,苔薄白,脉浮者.麻黄汤中还有麻黄.杏仁,发汗散寒力强,又能宣肺平喘,实用于风寒表实证,症见恶寒发烧,无汗而喘,脉浮紧等;桂枝汤中还有芍药.生姜.大枣,发汗散寒之力稍逊,重在折衷营卫,实用于风寒表虚证,症见恶风发烧,有汗无喘,脉浮缓或浮弱等.九味羌活汤[方解]羌活——祛风散寒除湿. (君)防风.苍术——助君药祛风散寒除湿. (臣)细辛.川芎.白芷——散风寒,行气血; (佐)黄芩.生地——清热.制燥.甘草——折衷诸药. (使)小青龙汤[方解]麻黄.桂枝——发汗解表,宣肺平喘. (君)干姜.细辛——温肺化饮,助麻黄解表.(臣)白芍——敛阴,防过汗伤正; (佐)五味子——敛气,防肺气耗散;半夏——燥湿化痰.甘草——益气和中,折衷药性. (佐使)止嗽散紫菀,百部——苦.温润入肺理肺化痰止咳君白前降气祛痰止咳化痰之力大大加强臣桔梗宣肺止咳一宣一降止咳化痰荆芥──祛风解表佐陈皮──理气化痰甘草──缓急和中,折衷诸药,合桔梗.荆芥又有利咽止咳之功. 使辛凉解表桑菊饮[方解]桑叶.菊花——分散风热. (君)薄荷——助君药分散风热; (臣)桔梗.杏仁——宣肺止咳.连翘.芦根——清热生津. (佐)甘草——折衷诸药.(使)银翘散[方解]银花.连翘——轻清透表,清热解毒.(君)牛蒡子.薄荷——辛凉助君药分散风热;(臣)荆芥.淡豆豉——辛温助君药开腠散邪.桔梗——宣肺利咽; (佐)竹叶.芦根——清热生津.甘草——清热解毒,折衷药性. (使)[配伍特色]①重用清热解毒之银花.连翘为君药;②辛凉中配以小量辛温之品,且温而不燥,既利于透邪,又不背辛凉之旨.[方子比较]本方与桑菊饮中均用连翘.桔梗.薄荷.芦根.甘草,具有疏风清热之功,用于温病初起之风热表证,症见发烧,口渴,咳嗽,脉浮数者.银翘散中还有银花.竹叶.荆芥.豆豉.牛蒡子,解表清热之力较强,属于“辛凉平剂”,实用于风热表证,热象着重.表郁较甚者,症见发烧较高,咽喉痛苦悲伤,无汗或有汗不畅,微恶风寒等;桑菊饮中还有桑叶.菊花.杏仁,肃肺止咳之力较大,属于“辛凉轻剂”,实用于风热表证,受邪轻浅,肺掉清肃者,症见但咳,身热不甚,口微渴等.麻黄杏仁甘草石膏汤[方解]麻黄——宣肺平喘.君臣相伍, (君)石膏——清泻肺热.宣泄肺热. (臣)杏仁——降肺气,助君药宣肺平喘.(佐)甘草——益气和中,合石膏生津止渴;折衷诸药.(佐使)[方子比较]本方为麻黄汤去桂枝,加石膏而成.二方虽同治实喘证,但麻黄汤麻.桂合用,属辛温之剂,解表散寒力强,主治风寒实喘证;本方麻.膏合用,属辛凉之剂,宣肺泄热力强,主治肺热实喘证.1.3扶正解表败毒散[方解]羌活.独活——发散周身之风寒湿邪. (君)川芎.柴胡——助君药散邪止痛. (臣)枳壳.桔梗.前胡.茯苓——宣降肺气,化痰止咳;(佐)人参——扶正以祛邪;生姜.薄荷——增解表散邪之力.甘草——益气补中,折衷药性. (佐使)[备注]喻昌以本方治疗痢疾,称为“逆流挽舟”法.2泻下剂凡以泻下药为主构成,具有通便.泻热.攻积.逐水等感化,治疗里实证的方子,统称泻下剂,分为寒下.温下.润下.逐水.攻补兼施五类.应用泻下剂时应留意:①表证未解而里实已成者,当衡量表里轻重,或先表后里,或表里双解;②年迈体弱及病后正虚而有里实之证,需依据虚实缓急,或先攻后补,或攻补兼施;③得效即止,并进食易消化食物;④峻下之剂,妊妇慎用.寒下大承气汤(《伤寒论》)[方解]大黄——泻热通便. 相须配伍(君)芒硝——软坚润燥,助大黄泻热通便.峻下热结(臣)厚朴.枳实——行气散结,消痞除满.(佐)[备注]①本方表现了“釜底抽薪,急下存阴”之法.②煎药时应先煮枳.朴,后下大黄,最后溶入芒硝.温下温脾汤(《备急令媛要方》)[方解]附子.干姜——温阳祛寒.大黄——荡涤积滞.人参.甘草——益气补脾.[配伍特色]大黄与温里药相配,其寒性受温药之制而行泻下之用,即所谓“去性存用”.[备注]本方在构成上可看作是如下方子变更而来:①大黄附子汤去细辛,加干姜.人参.甘草;②四逆汤加人参.大黄.润下麻子仁丸(《伤寒论》)[方解]火麻仁——润肠通便. (君)大黄——通便泄热; (臣)杏仁——降气润肠;白芍——养阴和里.枳实.厚朴——下气破结,以助通便; (佐)蜂蜜——润燥滑肠,折衷药性. (佐使)[备注]①本方治证,别名“脾约证”.②本方构成即小承气汤加火麻仁.杏仁.白芍.蜂蜜.济川煎(《景岳全书》)[方解]肉苁蓉——温肾益精,润肠通便. (君)当归——养血润肠; (臣)牛膝——补肾强腰,性善下行.枳壳——下气宽肠而助通便; (佐)泽泻——泄肾浊.升麻——升清阳,伍牛.枳.泽使清升浊降.(使)2.4逐水十枣汤(《伤寒论》)[方解]甘遂——行经隧水湿;大戟——泄脏腑水湿; 峻逐水饮芫花——消胸胁伏饮痰癖.大枣——益气护胃,缓诸药之峻烈及毒性,使下不伤正.[应用留意]①服药办法:将甘遂.大戟.芫花各等分为末,装入胶囊;每服,凌晨空肚时以大枣10枚煎汤送服.②药后护理:药后水饮未尽者,次日渐加再服;得快利后,糜粥自养;体虚邪实,非攻不成者,与健脾补益剂瓜代应用,或先攻后补,或先补后攻.攻补兼施新加黄龙汤(《温病条辨》)[方解]大黄.芒硝——泻热通便.生地.玄参.麦冬.海参——滋阴增液.人参.甘草.当归——益气补血.姜汁——防呕逆拒药,和胃运药.[应用留意]方中人参另煎取汁,与姜汁先服.3.息争剂凡是采取折衷的办法,以解除少阳半表半里之邪.肝脾功效掉调.高低寒热互结者,统称息争剂,分为息争少阳.折衷肝脾.折衷肠胃三类.息争少阳小柴胡汤(《伤寒论》)[方解]柴胡——分散少阳之邪.一散一清(君)黄芩——清泄少阳之热.息争少阳(臣)半夏——和胃降逆,散结消痞; (佐)人参.甘草益胃生津,折衷营卫;生姜.大枣扶正祛邪,实里以防邪入. (使)大柴胡汤(《金匮要略》)[方解]柴胡(君).黄芩(臣)-息争清热.大黄.枳实-内泻热结.(臣)芍药-缓急止痛.(佐)半夏.生姜-降逆止呕.大枣-益气和中,折衷诸药.(使)[方子比较]本方与小柴胡汤均用柴胡.黄芩.生姜.半夏和大枣,均能息争少阳,用于邪在少阳,见有往来寒热,胸胁苦满等症者.但小柴胡汤尚配人参.甘草,功专息争少阳,兼可扶正祛邪,主治少阳病,其临床表示除上述症状外,另有默默不欲饮食,心烦喜呕,脉弦,苔薄白等;大柴胡汤配有大黄.枳实.芍药,兼能内泻热结,主治少阳与阳明合病,其临床表示除上述症状外,还有心下满痛或痞硬,吐逆不止,大便不解或下利,苔黄,脉弦数有力等.折衷肝脾蒿芩清胆汤(《重订通俗伤寒论》)[方解]青蒿.黄芩——清透少阳胆腑邪热. (君)竹茹.半夏.陈皮.枳壳——清热化痰,理气和胃.(臣)赤茯苓.碧玉散——清利湿热.(佐)[方子比较]本方与小柴胡汤中均用黄芩.半夏.甘草,具有息争少阳之功,用于邪在少阳,症见往来寒热,胸胁苦满,口苦呕逆,苔白脉弦者.本方以青蒿配伍黄芩为主,清热之力胜,再配竹茹.赤茯苓.碧玉散.陈皮.枳壳等,祛湿化痰辟秽之功较著,实用于少阳热重,兼有痰湿中阻者,症见寒热往来,热重寒轻,吐酸苦水,苔腻脉滑等;小柴胡汤以柴胡配伍黄芩为主,再配生姜,分散之功强,且有人参.大枣,又能益气扶正,实用于伤寒少阳证.折衷肝脾四逆散(《伤寒论》)[方解]柴胡——透邪升阳,疏肝解郁.芍药——柔肝养血,配柴胡调肝.枳实——下气破结,伍柴胡理气.甘草——益气补脾,合枳实调脾.逍遥散(《宁靖惠平易近和剂局方》)[方解]柴胡——疏肝解郁.当归.白芍——养血柔肝.白术.茯苓.炙甘草——益气健脾助运.生姜——温胃和中.薄荷——散肝郁而生之热.痛泻要方[方解]白术——健脾燥湿.白芍——柔肝缓急.陈皮——理气醒脾.防风——散肝舒脾.折衷肠胃半夏泻心汤(《伤寒论》)[方解]黄连.黄芩——苦寒降泄除热.干姜.半夏——辛温开结散寒.人参.甘草.大枣——甘温益气补虚.[配伍特色]寒热并用,苦降辛开,补泻兼施.[备注]本方乃小柴胡汤去柴胡.加黄连,将生姜易为干姜而成.4 清热剂凡以清热药为主构成,具有清热泻火.凉血解毒.滋阴透热等感化,治疗里热证的方子,统称清热剂,分为清气分热.清营凉血.清热解毒.气血两清.清脏腑热.清虚热六类.应用清热剂时应留意:①辨清热证的虚实.病位及真假;②防止寒凉败胃或伤阳;③酌情配伍“反佐”药.更多资料请登录仲景论坛清气分热白虎汤(《伤寒论》)[方解]石膏——清热泻火. (君)知母——助石膏清热,滋阴生津. (臣)粳米.甘草——益胃护津,防石膏.知母大寒伤中. (佐)甘草——折衷诸药. (使)竹叶石膏汤(《伤寒论》)[方解]竹叶.石膏——清热除烦. (君)人参——益气; (臣)麦冬——养阴生津.半夏——降逆止呕. (佐)甘草.粳米——和中调药(佐使)[方子比较]本方与白虎汤中均用石膏.甘草.粳米,具有清热生津之功,用于外感热病,邪在气分证候,症见身热多汗,心烦口渴,舌红脉数者.白虎汤中石膏与知母相伍,清热泻火力强,合适于热在气分,正盛邪实,“四大”俱备者;竹叶石膏汤乃白虎汤去知母,加人参.麦冬.竹叶.半夏而成,清热泻火之力逊之,又增益气滋阴.和胃止呕之功,正如《医宗金鉴》所说:“以大寒之剂,易为清补之方”,用于热势已衰,余热未清而气津两伤,胃气掉和之证,症见身热不甚,舌红苔少,脉虚数者.清营凉血清营汤(《温病条辨》)[方解]犀角.生地——清营解毒养阴. (君)玄参.麦冬——养阴清热. (臣)银花.连翘.黄连.竹叶——清热解毒,透热转气;(佐)丹参——活血以消瘀热.[配伍特色]在清养分阴药中,配伍轻清透达之品,表现了“入营犹可透热转气”之法.[应用留意]舌绛而苔白滑者,不宜应用.犀角地黄汤(《备急令媛要方》)[[方解]犀角解毒生地清热凉血止血养阴芍药.丹皮化瘀[配伍特色]清热凉血药与活血化瘀药并用,表现了“入血就恐耗血动血,直须凉血散血”之法.[方子比较]清营汤与犀角地黄汤中均用犀角.生地,具有清热凉血,养阴活血之功,用于温病热入营血之证.清营汤中还有玄参.麦冬.银花.连翘.黄连.竹叶.丹参,重在清泄营热,透热转气,实用于热初入营,尚未动血,症见身热夜甚,时有谵语,斑疹隐约,舌绛而干等;犀角地黄汤中还有芍药.丹皮,专于清热凉血,活血散瘀,实用于热入血分,热盛动血,症见出血,神昏谵语,斑疹紫黑,舌质深绛等.普济消毒饮(《东垣试效方》)[方解]黄芩.黄连——清降头面热毒. (君)牛蒡子.连翘.薄荷.僵蚕——分散头面风热. (臣)马勃.板蓝根——助君药清热解毒; (佐)玄参——清热解毒,养阴生津;桔梗.甘草——合马勃.玄参.板蓝根清利咽喉;陈皮——理气疏壅;升麻.柴胡——分散风热,发越郁火.甘草——兼以和中调药. (使)[配伍特色]起落并用:芩.连得升.柴,可上行以清头面热毒;升.柴得芩.连,可不至于升发太甚,二者相反相成.清脏腑热龙胆泻肝汤(《医方集解》)[方解]龙胆草——泻怒气,除湿热. (君)黄芩.栀子——助君药泻火. (臣)泽泻.木通.车前子——助君药清热利湿; (佐)生地.当归——滋阴养血;柴胡——疏肝.引经.甘草——调药. (使)[配伍特色]泻中有补,利中有滋(因肝主藏血,肝经有热易耗阴血;方中药物多苦燥渗利,再耗其阴,故配生地.当归以滋阴养血,使祛邪而不伤正).[应用留意]脾胃虚寒者,不宜多服或久服.左金丸(《丹溪心法》)[方解]黄连——清泻肝胃之火. (君)吴茱萸——和胃止呕,疏肝开郁,制黄连之寒. (佐)[备注]方中黄连与吴茱萸的用量之比为6:1.泻白散(《小儿药证直诀》)[方解]桑白皮——清泻肺热,止咳平喘. (君)地骨皮——泻肺中伏火,退虚热. (臣)炙甘草.粳米——养胃和中,培土生金.(佐使)清胃散(《兰室秘藏》)[方解]黄连——清泻胃火. (君)生地.丹皮——清热凉血滋阴. (臣)当归——养血和血.(佐)升麻——散火解毒,引经.伍黄连发越郁火.(佐使)玉女煎(《景岳全书》)[方解]石膏——清胃火. (君)熟地——滋肾阴. (臣)知母——助石膏清胃; (佐)麦冬——助熟地滋阴.牛膝——补肾,引热下行.(佐使)[方子比较]玉女煎与清胃散均有清胃感化,用于胃火上攻之证,症见牙痛,口渴,舌红苔黄,脉数者.玉女煎由石膏.知母.熟地.麦冬.牛膝构成,清滋并进,滋阴补肾之功较胜,实用于胃火上攻,肾阴缺乏,牙痛齿松者;清胃散由黄连.生地.丹皮.当归.升麻构成,清中寓散,凉血消肿之力较强,实用于胃经实火上攻,牙痛较甚,牙龈红肿或溃烂,牙宣出血者.芍药汤(《保命集》)[方解]芍药当归——折衷营血;甘草——缓急止痛.黄连.黄芩——清热解毒燥湿.大黄——泻热解毒(配芩连清中有泻;合木槟通腑导滞) 通因通用木喷鼻.槟榔——行气导滞.导热下行官桂——防苦寒伤阳,冰伏湿热;助行血之力.[配伍特色]气血并治,兼以“通因通用”,寒热共投,着重于“热者寒之”.[备注]本方构成,表现了“行血则便脓自愈,调气则后重自除”的治痢之法.白头翁汤(《伤寒论》)[方解]白头翁凉血止痢(君)黄连.黄柏清热解毒燥湿止痢(臣)秦皮收涩止痢(佐)[方子比较]白头翁汤与芍药汤均有清热解毒止痢之功,为治疗痢疾的经常应用方.白头翁汤集大队清热解毒治痢之品组方,功专清热解毒,凉血止痢,实用于赤痢热甚,因热毒深陷血分而致者,临床以发烧,痢下赤多白少为特点;芍药汤则清热解毒与折衷气血并进,清热解毒之力稍逊,实用于湿热痢,肠腑气血壅滞者,临床以腹痛里急,痢下赤白相兼为特点.清虚热青蒿鳖甲汤(《温病条辨》)[方解]鳖甲——滋阴退热.青蒿——清热透邪.生地.知母——滋阴清热.丹皮——凉血透热.5.祛暑剂清暑益气汤(《温热经纬》)[方解]西瓜翠衣(君).荷梗(臣).黄连.知母.竹叶(佐使)-清热解暑西洋参(君).石斛.麦冬(臣).甘草.粳米(佐使)-益气生津6.温里剂凡以温热药为主构成,具有温里助阳.散寒通脉感化,治疗里寒证的方子,统称温里剂,分为温中祛寒.回阳救逆和温经散寒三类.应用温里剂应留意:①辨清寒热真假,真热假寒证禁用;②素体阴虚.有掉血病证者宜慎用;③联合季候.地域调剂用量.6.1 温中祛寒理中丸(《伤寒论》)[方解]干姜—温中祛寒.(君)人参—补气健脾.(臣)白术—健脾燥湿.(佐)炙甘草—益气和中,折衷诸药.(使)[应用留意]若寒盛病重,病势较急,可改丸为汤,以收速效,《金匮要略》治胸痹之人参汤即为本方.吴茱萸汤(《伤寒论》)[方解]吴茱萸—温脾胃,暖肝肾,降逆气.(君)人参—补气养胃.(臣)生姜—温中断呕.(佐)大枣—益气和中.小建中汤(《伤寒论》)[方解]饴糖—益气养阴,温中补虚,和里缓急.(君)桂枝—温阳气.(臣)芍药—益阴血.炙甘草—甘温益气,合芍药酸甘化阴,缓急止痛,配桂枝辛甘化阳,温补阳气.(佐)生姜.大枣—温补脾胃.(使)[配伍特色]辛甘化阳,酸甘化阴.[方子比较]本方由桂枝汤倍芍药加饴糖构成.两方构成中均有桂枝.芍药.炙甘草.生姜和大枣,但桂枝汤以桂枝为君,桂芍之比为1:1,功在解肌揭橥,折衷营卫,主治外感风寒表虚证,症见发痛发烧,汗出恶风,脉浮缓等;小建中汤以饴糖为君,桂芍之比为1:2,功在温中补虚,和里缓急,实用于以中焦虚寒为主的虚劳腹痛,虚劳悸烦,以及虚劳发烧等病证.6.2 回阳救逆四逆汤(《伤寒论》)[方解]附子-温肾祛寒,回阳救逆.(君)干姜-温中祛寒,助附子回阳救逆.(臣)炙甘草-益气,解毒.(佐)回阳济急汤(《伤寒六书》)[方解]四逆汤(附子.干姜.炙甘草).肉桂-回阳救逆.六正人汤(人参.白术.茯苓.甘草.陈皮.半夏).生姜-益气健脾,燥湿和胃.五味子-合人参益气生脉.麝喷鼻-通行十二经血脉,使药力迅布周身.6.3 温经散寒当归四逆汤(《伤寒论》)[方解]桂枝.细辛-温经散寒.当归.芍药-养血活血.木通-通行血脉.甘草.大枣-益气健脾,协桂辛通阳,助归.芍补血.[方子比较]四逆散.四逆汤和当归四逆汤同出《伤寒论》,皆由“四逆”名方,方中均有甘草,所治病证均见四肢厥冷.但四逆散用柴胡.芍药.枳实等组方,药性偏凉,具有透邪解郁,疏肝理脾感化,主治阳气内郁之证,其症四逆程度最轻,指(趾)头微寒,并可兼怀孕热.脉弦等;四逆汤重要以附子.干姜构成,功可回阳救逆,主治少阴病阴盛阳衰证或亡阳急证,其症四逆程度最重,过肘过膝,并见全身虚寒现象,脉沉微细;当归四逆汤配有桂枝.细辛.当归.芍药.木通和大枣,以温经散寒,养血通脉为效,主治贫血寒凝经脉之证,其四逆程度较四逆汤证为轻,手足厥寒,并有舌淡脉细等贫血症状.7.补益剂凡以补益药为主构成,具有补益人体气血阴阳的感化,治疗虚证的方子,统称补益剂,分为补气.补血.气血双补.补阴和补阳五类.应用补益剂应留意:①辨清虚实真假,不成误用于真实假虚证;②恰当配伍理气健脾和胃之品,使补而不滞.8.1补气四正人汤(《宁靖惠平易近和剂局方》)[方解] 人参-甘温益气,健脾养胃.(君)白术-健脾燥湿.(臣)茯苓-渗湿健脾.(佐)甘草-益气和中,折衷诸药.(使)[方子比较]本方与理中丸均用人参.白术.炙甘草以益气补脾,均治脾胃衰弱之证.但本方尚配茯苓,重在益气健脾,主治脾胃气虚证,症会晤色萎白,语声低微,肢体无力,食少便溏,脉细而缓或虚软无力者;理中丸则用干姜为君,重在温中祛寒,主治脾胃虚寒证,其临床表示,当在本方证的基本上,见有四肢不温,脉沉迟等虚寒现象.参苓白术散(《宁靖惠平易近和剂局方》)[方解]人参.炙甘草.山药.莲子肉-益气健脾而止泻.白术.茯苓.白扁豆.薏苡仁-健脾渗湿而止泻.砂仁-行气燥湿,醒脾和胃.桔梗-载药上行以益肺.[备注] 本方药性温和,补而不滞,培土生金,是健脾益气,和胃渗湿,生津保肺的经常应用方,不单实用于脾虚夹湿证,并且可用于肺气虚损,久咳痰多之证.补中益气汤(《脾胃论》)[方解]黄芪-补中益气,升阳固表.(君)人参.白术.炙甘草-益气健脾.(臣)当归-养血补虚.(佐)陈皮-理气和胃,使补而不滞.升麻.柴胡-升阳举陷.[配伍特色]补气升阳(以治气虚下陷证),甘温除热(以治气虚发烧证).[方子比较]四正人汤.参苓白术散和补中益气汤均用人参.白术.炙甘草以益气健脾,所治病证均有体倦乏力,食少便溏,舌淡脉弱等性格衰弱现象.但四正人汤尚配茯苓,功专补气健脾,是补气的根本方,主治脾胃气虚证.参苓白术散另有山药.莲子肉.薏苡仁.茯苓.白扁豆.砂仁.桔梗,兼具渗湿之功,且可培土生金以益肺,实用于脾胃气虚夹湿证,其症当有胸脘痞闷,舌苔白腻,或泄泻.水肿,此外还可用于肺虚久咳痰多之证;补中益气汤配伍黄芪.当归.陈皮.升麻.柴胡,长于升阳举陷,除性格衰弱证外,更经常应用于脏器下垂.久泻久痢等气虚下陷证和发烧汗出.渴喜温饮.面色**白.脉洪而虚之气虚发烧证.生脉散(《表里伤辨惑论》)[方解]人参-益气补肺以生津.(君)麦冬-养阴清热而生津.(臣)五味子-敛肺止汗而生津.(佐使)[应用留意]本方有收敛感化,外邪未解,或暑病热盛,气津未伤者,不宜应用.久咳肺虚,亦必在阴伤气耗,纯虚无邪时应用.8.2补血四物汤(《宁靖惠平易近和剂局方》)[方解]熟地-滋阴补血.当归-补血活血调经.白芍-养血和营.川芎-活血行气.[配伍特色]以血中之血药地.芍配血中之气药归.芎,补血而不滞血,行血而不伤血.[方子比较]本方与逍遥散均配归.芍以养血调经,同为妇科调经的经常应用方,治疗月经不调.但本方配有熟地.川芎,具有补血调血感化,主治营贫血滞,冲任虚损所致的月经不调,量少色淡,面色无华,脉细或细涩;逍遥散尚用柴胡.白术.茯苓.甘草.煨姜.薄荷,长于疏肝解郁健脾,主治肝郁贫血,脾掉健运之月经不调,两胁痛苦悲伤,乳房作胀,神疲食少,脉弦而虚.当归补血汤(《表里伤辨惑论》)[方解]黄芪-补气以生血.当归-养血和营.[配伍特色]重用补气药配伍补血药以补气生血.[备注]黄芪与当归用量之比为5:1.归脾汤(《济生方》)[方解]人参.黄芪.白术.甘草.大枣.生姜-益气健脾.当归.龙眼肉-补血养心.茯神.酸枣仁.远志-安神宁心.木喷鼻-理气醒脾,使补而不滞.[配伍特色]气血双补,心脾同调.[方子比较]本方与补中益气汤均用参.芪.术.草.归,均可益气健脾,所治病证均有性格衰弱的表示.但本方尚配龙眼肉.茯神.酸枣仁.远志.木喷鼻,兼能养血安神,主治心性格血两虚之心悸掉眠.食少体倦和脾不统血之便血.崩漏等;补中益气汤还有升麻.柴胡.陈皮,尚可升清举陷,主治气虚下陷之脱肛.子宫下垂.久泻久痢和蔼虚发烧之身热自汗.渴喜热饮.气短乏力.脉虚大等.8.3 气血双补八珍汤(《正体类要》)[构成]人参白术茯苓炙甘草熟地当归白芍川芎生姜大枣[功用]补益气血.[主治]气血两虚证.面色无华,头晕目眩,气短乏力,心悸掉眠,舌淡,脉细无力. [方解]人参.白术.茯苓.炙甘草-益气补脾.熟地.当归.白芍.川芎-养血和营.生姜.大枣-折衷脾胃.炙甘草汤(《伤寒论》)[方解]炙甘草.人参.大枣-益气补脾养心.生地.麦冬.阿胶.麻仁-滋阴补血充脉.桂枝.生姜.清酒-通阳复脉.8.3补阴六味地黄丸(《小儿药证直诀》)[方解]熟地黄—滋肾填精. (君)山茱萸—滋肾益肝;三补(臣)山药—滋肾补脾.泽泻—泻肾降浊,并防熟地之滋腻; (佐)丹皮—清泻怒气,并制萸肉之温性;三泻茯苓—淡渗脾湿,并助山药健脾.[配伍特色]三补三泻,以补为主;肾肝脾三阴并补,以补肾为主.[备注]熟地黄.山茱萸.山药.泽泻.丹皮.茯苓六味药物的用量比例为8:4:4:3:3:3.大补阴丸(《丹溪心法》)[方解]熟地.龟板—滋阴潜阳,壮水以制火.。

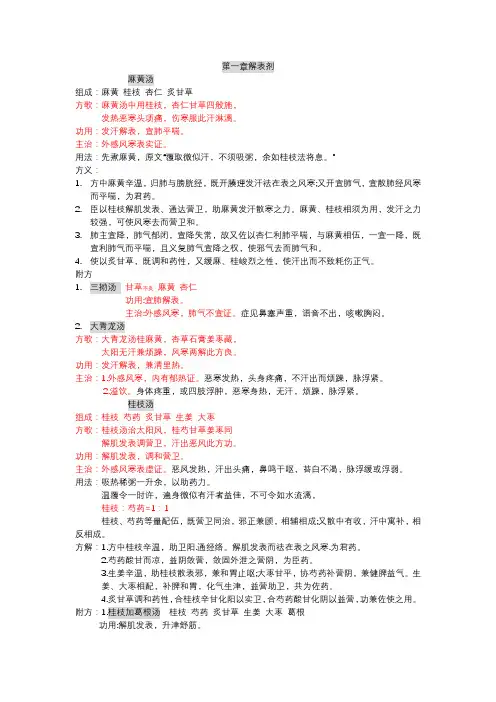

第一章解表剂麻黄汤组成:麻黄桂枝杏仁炙甘草方歌:麻黄汤中用桂枝,杏仁甘草四般施,发热恶寒头项痛,伤寒服此汗淋漓。

功用:发汗解表,宣肺平喘。

主治:外感风寒表实证。

用法:先煮麻黄,原文“覆取微似汗,不须吸粥,余如桂枝法将息。

”方义:1.方中麻黄辛温,归肺与膀胱经,既开腠理发汗祛在表之风寒;又开宣肺气,宣散肺经风寒而平喘,为君药。

2.臣以桂枝解肌发表、通达营卫,助麻黄发汗散寒之力。

麻黄、桂枝相须为用,发汗之力较强,可使风寒去而营卫和。

3.肺主宣降,肺气郁闭,宣降失常,故又佐以杏仁利肺平喘,与麻黄相伍,一宣一降,既宣利肺气而平喘,且义复肺气宣降之权,使邪气去而肺气和。

4.使以炙甘草,既调和药性,又缓麻、桂峻烈之性,使汗出而不致耗伤正气。

附方1.三拗汤甘草不炙麻黄杏仁功用:宣肺解表。

主治:外感风寒,肺气不宣证。

症见鼻塞声重,语音不出,咳嗽胸闷。

2.大青龙汤方歌:大青龙汤桂麻黄,杏草石膏姜枣藏,太阳无汗兼烦躁,风寒两解此方良。

功用:发汗解表,兼清里热。

主治:1.外感风寒,内有郁热证。

恶寒发热,头身疼痛,不汗出而烦躁,脉浮紧。

2.溢饮。

身体疼重,或四肢浮肿,恶寒身热,无汗,烦躁,脉浮紧。

桂枝汤组成:桂枝芍药炙甘草生姜大枣方歌:桂枝汤治太阳风,桂芍甘草姜枣同解肌发表调营卫,汗出恶风此方功。

功用:解肌发表,调和营卫。

主治:外感风寒表虚证。

恶风发热,汗出头痛,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱。

用法:吸热稀粥一升余,以助药力。

温覆令一时许,遍身微似有汗者益佳,不可令如水流漓,桂枝:芍药=1:1桂枝、芍药等量配伍,既营卫同治,邪正兼顾,相辅相成;又散中有收,汗中寓补,相反相成。

方解:1.方中桂枝辛温,助卫阳.通经络。

解肌发表而祛在表之风寒.为君药。

2.芍药酸甘而凉,益阴敛营,敛固外泄之营阴,为臣药。

3.生姜辛温,助桂枝散表邪,兼和胃止呕;大枣甘平,协芍药补营阴,兼健脾益气。

生姜、大枣相配,补脾和胃,化气生津,益营助卫,共为佐药。

![[医学] 中医-中医方剂学医方集解](https://uimg.taocdn.com/65db27d4360cba1aa811daa9.webp)

医方集解:组成(口诀)

注:保元:参耆草。

ㄟ:独活羌活防风。

A:姜枣煎。

第一篇补养之剂

补:升阳散火汤:参芍ㄟ升柴活生炙甘草根。

第二篇发表之剂

第三篇涌吐之剂

第四篇攻里之剂

第五篇表里之剂

第六篇和解之剂

第七篇理气之剂第八篇理血之剂

第九篇袪风之剂

第十篇袪寒之剂

第十一篇清暑之剂

第十二篇利湿之剂

第十三篇润燥之剂

第十四篇泻火之剂

第十五篇除痰之剂

第十六篇消导之剂

第十七篇收濇之剂

第十八篇杀虫之剂

第十九篇明目之剂

第二十篇痈疡之剂

第二十一篇经产之剂。

中医《方剂学》辛温解表——桂枝汤(《伤寒论》)一、组成桂枝三两(9克)、芍药三两(9克)、甘草炙,二两(6克)、生姜切,三两(9克)、大枣十二枚,擘(3枚)。

二、用法上五味,㕮咀,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力。

温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服如前法;又不汗,后服小促其间,半日许,令三服尽;若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。

禁生冷、粘滑、肉、面、五辛、酒酪、臭恶等物(现代用法:水煎服)三、歌括1.桂枝汤桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同;解肌发表调营卫,表虚自汗正宜用。

2.桂枝加葛根汤加入葛根治项强,又兼汗出与恶风。

3.桂枝加厚朴杏子汤桂枝汤加厚朴杏,降逆平喘有殊功。

四、功用解肌发表,调和营卫。

五、主治外感风寒。

头痛发热,汗出恶风,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱者。

六、方解风寒伤人肌表,原应恶寒发热而无汗,今汗自出而发热,恶风不解,且有鼻鸣、干呕,是腠理不固,卫气外泄,营阴不得内守,肺胃失和之故,所以是表虚证。

究其病机,是风寒外感,卫强营弱,即(《伤寒论》)第五十三条所说:“以卫气不共营气谐和故尔。

”风寒在表,当用辛温发散以解表,但本方证属表虚,腠理不固,且卫强营弱,所以既用桂枝为君药,解肌发表,散外感风寒;又用芍药为臣药,益阴敛营。

桂、芍相合,一治卫强,一治营弱,合则调和营卫,是相须为用。

生姜辛温,既助桂枝解肌,又能暖胃止呕。

大枣甘平,既能益气补中,又能滋脾生津。

姜、枣相合,还可以升腾脾胃生发之气而调和营卫,所以并为佐药。

炙甘草之用有二:一为佐药,益气和中,合桂枝以解肌,合芍药以益阴;一为使药,调和诸药。

所以本方虽只有五味药,但配伍严谨,散中有补,正如柯琴在《伤寒论附翼)中赞桂枝汤“为仲景群方之魁,乃滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方也。

中医《方剂学》和解剂(调和肝脾)——逍遥散(《太平惠民和剂局方》)一、组成柴胡,去苗、当归,去苗,微炒、白芍、白术、茯苓去皮,白者,各一两、甘草微炙赤,五钱。

二、用法上为粗末,每服二钱(6~9克),水一大盏,烧生姜一块切破,薄荷少许,同煎至七分,去滓热服,不拘时候(现代用法:参照原方比例,酌定用量,作汤剂煎服。

亦有丸剂,每日二次,每次6~9克)。

三、歌括1.逍遥散逍遥散用当归芍,柴苓术草加姜薄;2.丹梔逍遥散更有丹梔逍遥散,调经解郁清热着;3.黑逍遥散黑逍遥散有生地,血虚痛经功效卓。

四、功用疏肝解郁,健脾和营五、主治肝郁血虚,而致两胁作痛,寒热往来,头痛目眩,口燥咽干,神疲食少,月经不调,乳房作胀,脉弦而虚者。

六、方解逍遥散为肝郁血虚,脾失健运之证而设。

肝为藏血之脏,性喜条达而主疏泄,体阴用阳。

若七情郁结,肝失条达,或阴血暗耗,或生化之源不足,肝体失养,皆可使肝气横逆,胁痛,寒热,头痛,目眩等证随之而起。

“神者,水谷之精气也”(《灵枢·平人绝谷篇》)。

神疲食少,是脾虚运化无力之故。

脾虚气弱则统血无权,肝郁血虚则疏泄不利,所以月经不调,乳房胀痛。

此时疏肝解郁,固然是当务之急,而养血柔肝,亦是不可偏废之法。

本方既有柴胡疏肝解郁,又有当归、白芍养血柔肝。

尤其当归之芳香可以行气,味甘可以缓急,更是肝郁血虚之要药。

白术、茯苓健脾去湿,使运化有权,气血有源。

炙甘草益气补中,缓肝之急,虽为佐使之品,却有襄赞之功。

生姜烧过,温胃和中之力益专,薄荷少许,助柴胡散肝郁而生之热。

如此配伍,既补肝体,又助肝用,气血兼顾,肝脾并治,立法全面,用药周到,故为调和肝脾之名方。

七、附方及方论1.加味逍遥散(《内科摘要》):逍遥散加丹皮、梔子各一钱(3克),水煎服。

功用:疏肝健脾,和血调经。

主治:肝脾血虚,化火生热。

或烦躁易怒,或自汗盗汗,或头痛目涩,或颊赤口干,或月经不调,少腹作痛,或小腹胀坠,小便涩痛等。

2.黑逍遥散(《医略六书·女科指要》):逍遥散加生地或熟地。

中医《方剂学》辛温解表——九味羌活汤(《此事难知》)引张元素方一、组成羌活一钱半(5克)、防风一钱半(克)、苍术一钱半(5克)、细辛五分(1克)、川芎一钱(3克)、白芷一钱(3克)、生地黄一钱(3克)、黄芩一钱(3克)、甘草一钱(3克)。

二、用法上药㕮咀,水煎服。

三、歌括1.九味羌活汤九味羌活用防风,细辛苍芷与川芎;黄芩生地加甘草,发汗祛风力量雄。

2.大羌活汤九味羌活去白芷,再加独活防己知;还把黄连白术入,大羌活汤散热湿。

四、功用发汗祛湿,兼清里热。

五、主治外感风寒湿邪。

恶寒发热,肌表无汗,头痛项强,肢体痠楚疼痛,口苦而渴。

六、方解本方主治证由外感风寒湿邪,内有蕴热所致。

风寒湿邪束于肌表,皮毛闭塞,阳气不得外达,所以恶寒发热,无汗头痛。

寒湿伤于经络,气血运行不畅,所以肢体痠楚疼痛。

口苦微渴,是里有蕴热。

但苔白,脉浮,是邪犹在表。

治当解表为主,兼顾里热。

方中羌活辛温芳香,上行发散,除在表之风寒湿邪最宜,所以用作君药。

防风、苍术,发汗祛湿,助羌活解表,是为臣药。

细辛、川芎、白芷,散风寒,宣湿痹,行气血,除头痛身疼,皆是佐药。

黄芩泄气分之热,生地泄血分之热,亦为佐药,既治兼证之热,又制辛温之燥。

甘草调和诸药,是为使药。

九药配伍,共成发汗去湿,兼清里热之剂本方系张元素所制,见于(《此事难知》)卷上,称为“易老解利(伤寒)法”。

张氏鉴于麻黄汤治伤寒无汗表实,桂枝汤治伤“故立此法,使不犯三阳禁忌。

”风有汗表虚,禁律严谨,不得误投,但究其实质,虽有黄芩、生地之寒,终是辛温燥烈芳香化浊为主,所以对外感风寒挟湿者最宜。

如无口苦而渴,但有舌苔白腻而厚,可减黄芩、生地,加枳壳,厚朴之类,增强行气化湿之效。

原书方后亦云:“已上九味,虽为一方,然亦不可执。

……当视其经络前后左右之不同,从其多少大小轻重之不一,增损用之,其效如神(此即是口传心授)。

㕮咀,水煎服。

若急汗热服,以羹粥投之。

若缓汗温服而不同汤投之也。

脉浮而不解者,先急而后缓。

中医《方剂学》表里双解剂(解表温里)——五积散(《太平惠民和剂局方》)一、组成白芷、川芎、炙甘草、茯苓去皮、当归去芦、肉桂去粗皮、芍药、半夏汤洗七次,各三两(各90克)、陈皮去白、枳壳去瓤,炒、麻黄去根节,各六两(各180克)、苍术米泔浸,去皮,二十四两(720克)、干姜,四两(120克)、桔梗去芦头,十二两(360克)、厚朴去粗皮,四两(120克)。

二、用法上除肉桂、枳壳二味别为粗末外,一十三味同为粗末,慢火炒令色转,摊冷,次入桂、枳壳末令匀,每服三钱,水一盏半,入生姜三片,煎至一中盏,去滓,稍热服(现代用法:除作散剂外,亦作汤剂,水煎服,用量按原方比例酌情增减)。

三、歌括五积消滞又温中,麻黄苍芷芍归芎;枳桔桂苓甘草朴,两姜陈皮半夏葱;除桂枳陈余略炒,熟料尤增温散功。

理气解表祛寒湿,散痞调经辨证从。

2.柴胡桂枝干姜汤柴胡桂枝干姜汤,瓜蒌芩草牡蛎襄;小便不利胸胁满,寒热心烦服之康。

四、功用发表温里,顺气化痰,活血消枳。

五、主治外感风寒,内伤生冷。

身热无汗,头痛身疼,项背拘急,胸满恶食,呕吐腹痛,以及妇女血气不和,心腹疼痛,月经不调等属于寒性者。

六、方解本方为治寒、湿、气、血、痰五积而设,故名五积散。

外感风寒,邪郁肌表,腠理闭塞,故见发热无汗,头痛身疼,项背拘急等表实证。

内伤生冷,或宿有积冷,脾胃阳气受损,运化失常,痰湿内停,痰阻气滞,气血不和,所以又有胸满恶食,呕吐腹痛,或腹胁胀痛等症。

治宜发汗解表,温里祛寒为主,以除内外之寒;佐以燥湿健脾,顺气化痰,活血消积之品,以治气、血、痰、湿之积。

如此,则气机宣通,痰消湿化,而脾运得健,诸症均可解除。

方中麻黄、白芷发汗解表,干姜、肉桂温里祛寒,为本方的主要部分;配伍苍术、厚朴燥湿健脾,陈皮、半夏、茯苓理气化痰;当归、川芎、芍药活血止痛。

桔梗与枳壳同用,有升降气机,加强理气化痰之效,适宜于痰阻气滞之证。

炙甘草和中健脾,调和诸药。

以上均为本方的辅助部分。

由于本方能行气和血,温里祛寒,故对妇女气血不和,寒凝气滞所致的心腹疼痛、月经不调等,亦可加减应用。

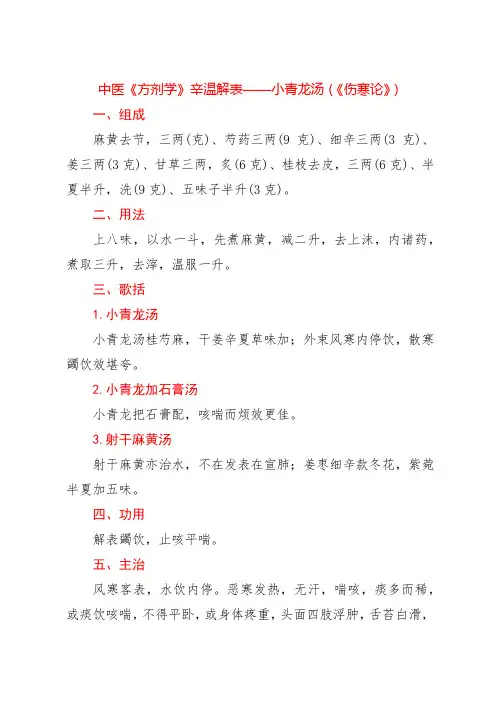

中医《方剂学》辛温解表——小青龙汤(《伤寒论》)一、组成麻黄去节,三两(克)、芍药三两(9克)、细辛三两(3克)、姜三两(3克)、甘草三两,炙(6克)、桂枝去皮,三两(6克)、半夏半升,洗(9克)、五味子半升(3克)。

二、用法上八味,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。

三、歌括1.小青龙汤小青龙汤桂芍麻,干姜辛夏草味加;外束风寒内停饮,散寒蠲饮效堪夸。

2.小青龙加石膏汤小青龙把石膏配,咳喘而烦效更佳。

3.射干麻黄汤射干麻黄亦治水,不在发表在宣肺;姜枣细辛款冬花,紫菀半夏加五味。

四、功用解表蠲饮,止咳平喘。

五、主治风寒客表,水饮内停。

恶寒发热,无汗,喘咳,痰多而稀,或痰饮咳喘,不得平卧,或身体疼重,头面四肢浮肿,舌苔白滑,脉浮者。

六、方解素有水饮之人,脾肺之气必虚,今又外感风寒,水寒相搏,皮毛闭塞,肺气益困,输转不利,水饮蓄积于心下,上犯迫肺,肺寒气逆,所以恶寒发热,无汗,不渴,喘咳痰多,清稀而粘,不易咯出,胸闷,身体疼重,甚则水饮溢于肌肤而为浮肿,舌苔白滑而润,脉浮。

此时,发汗解表则水饮不除,蠲化水饮则外邪不解,唯有发汗蠲饮,内外合治,才是正法。

因此本方用麻黄、桂枝为君药,发汗解表,除外寒而宣肺气。

干姜、细辛为臣药,温肺化饮,兼助麻、桂解表。

然而,肺气逆甚,纯用辛温发散,既恐耗伤肺气,又须防温燥伤津,所以配伍五味子敛气,芍药养血,并为佐制之用。

半夏祛痰和胃散结,亦为佐药。

炙甘草益气和中,又能调和辛散酸收之间,是兼佐、使之用。

八味相配,使风寒解,水饮去,肺气复舒,宣降有权,诸证自平。

但本方总是辛散温化为主,必须确是水寒相搏于肺者,才可使用。

至于原书方后加减诸法,各家说法不一,《医宗金鉴》方论中分析比较公允,现选录附后,临证时可以酌情选用。

七、附方及方解1.小青龙加石膏汤(《金匮要略》)即小青龙汤加石膏二两(9克)。

功用:解表蠲饮,兼除烦躁。

主治:肺胀,心下有水气。

中医《方剂学》和解剂(和解少阳)——柴胡达原饮(《重订通俗伤寒论》)一、组成柴胡钱半(5克)、生枳壳线半(5克)、川朴钱半(5克)、青皮钱半(5克)、炙草七分(2克)、黄芩钱半(5克)、苦桔梗一钱(3克)、草果六分(2克)、槟榔二钱(6克)、荷叶梗五寸(10~15克)。

二、用法水煎服。

三、歌括1.柴胡达原饮柴胡达原槟朴果,更加芩草枳壳和;青皮桔梗荷叶柄。

豁痰宽胸截疟疴。

2.达原饮达原饮用朴槟芩,白芍甘知草果并;邪伏膜原寒热作,透邪逐秽此方行。

3.清脾饮清脾饮用柴夏芩,草果青皮术甘苓;厚朴生姜同煎煮,热多寒少温疟平。

四、功用宣湿化痰,透达膜原。

五、主治痰湿阻于膜原。

胸膈痞满,心烦懊憹,头眩口腻,咳痰不爽,间日发疟,舌苔厚如积粉,扪之糙涩,脉弦而滑六、方解膜原外通肌膜,内近肠胃,为三焦之门户,居一身半表半里之处。

今湿温之邪从口鼻而入,踞于膜原,聚而为痰,则表里不和,三焦气不通利,故胸膈痞满,心烦懊侬,头眩口腻,间日发疟。

舌厚腻如积粉,扪之糙涩,是湿郁热伏在里。

脉弦而滑,为湿热痰浊在半表半里之象。

故治当宣湿化浊,透达膜原为法。

本方以柴胡领邪外透;以黄芩清泄郁热,共为君药。

枳壳、桔梗,一升一降,开发上焦之气;厚朴、草果辛烈辟秽,燥湿化痰,宣畅中焦之气;青皮、槟榔下气破结,消痰化积,疏利下焦之气,共作臣佐之用。

荷梗味苦而有清芬之气,善能通气宽胸;炙甘草益气和中,调和诸药,俱为使药。

全方十味,透表清里,和解三焦,使湿化热清,积痰得去,膜原之邪得除。

七、附方及方论1.达原饮(《温论》):槟榔二钱(6克)、厚朴一钱(3克)、草果五分(1.5克)、知母一钱(8克)、芍药一钱(3克)、黄芩一钱(3克)、甘草五分(1.5克),用水二盅,煎八分,午后温服。

功用:开达膜原,辟秽化浊。

主治:温疫或疟疾,邪伏膜原。

憎寒壮热,或一日三次,或一日一次,发无定时,胸闷呕噁,头痛烦躁,脉弦数,舌苔垢腻。

2.清脾饮(《济生方》):青皮去白、厚朴姜汁炒、白术、草果仁、柴胡去芦、茯苓、黄芩、半夏汤泡七次、甘草炙,各等分。

中医《方剂学》表里双解剂(解表攻里)——大柴胡汤(《金既要略》)一、组成柴胡半斤(15克)、黄芩三两(9克)、芍药三两(9克)、半夏半斤,洗(9克)、枳实四枚,炙(9克)、大黄二两(6克)、生姜五两(15克)、大枣十二枚(5个)。

二、用法上八味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎,温服一升,日三服(现代用法:水煎二次,去滓,再煎,分2次温服)。

三、歌括1.大柴胡汤大柴胡汤用大黄,枳芩夏芍枣生姜;少阳阳明同合病,和解攻里效无双。

2.厚朴七物汤厚朴七物《金匮》方,草桂枳实枣黄姜;腹满发热大便滞,速投此剂莫彷徨。

四、功用和解少阳,内泻热结。

五、主治少阳、阳明合病。

往来寒热,胸胁苦满,呕不止,郁郁微烦,心下满痛或心下痞鞭,大便不解或协热下利,舌苔黄,脉弦有力。

六、方解本方是由小柴胡汤去人参、甘草,加大黄、枳实、芍药而成,是和解为主与泻下并用的方剂。

小柴胡汤为治伤寒少阳病的主方,加大黄、枳实、芍药以治疗阳明病热结之证。

因此,本方主治少阳与阳明合病,症见往来寒热,胸胁苦满,表明病变部位仍未离少阳;呕不止与郁郁微烦,则较小柴胡汤证之心烦喜呕为重。

至于心下满痛或痞鞭,便秘或热利,苔黄与脉弦有力等,是病邪已入阳明化热成实之象。

在治法上,病在少阳,本应禁用下法,但在兼有阳明腑实的情况下,就必须表里兼顾。

故汪昂说:“少阳固不可下,然兼阳明腑实则当下”。

因此,本方配伍,既不悖于少阳禁下的原则,并可表里同治,使少阳、阳明之邪得以双解,可谓一举两得。

方中以柴胡为君,与黄芩合用,能和解清热,以除少阳之邪;大黄、枳实泻阳明热结,共为臣药。

芍药缓急止痛,与大黄相配可治腹中实痛,与枳实相伍可治气血不和的腹痛烦满不得卧;半夏降逆止呕,配伍生姜重用,以治呕逆不止,俱为佐药大枣与生姜同用,能调和营卫而和诸药,为使药。

诸药合用,共奏外解少阳,内泻热结之功。

本方在临床运用时,以往来寒热,胸胁或心下满痛,苔黄便秘,为辨证要点。

急性胰炎、急性胆囊炎、胆石症,而见上述证候者,亦可加减应用。

中医《方剂学》和解剂(调和肝脾)——四逆散(《伤寒论》)一、组成甘草炙(6克)、枳实破,水渍,炙干(6克)、柴胡(6克)、芍药(9克)。

二、用法四味各十分,捣筛,白饮和服方寸,日三服(现代用法:作汤剂,水煎服)。

三、歌括1.四逆散四逆散里用柴胡,芍药枳实甘草须;此是阳郁成厥逆,疏和抑郁厥自除。

2.柴胡疏肝散四逆散中加芎香,枳实易壳行气良;方名柴胡疏肝散,气闷胁痛皆可畅。

四、功用透邪解郁,疏肝理脾。

五、主治少阴病,四逆之证。

或颏,或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重。

六、方解本方主证为“少阴病,四逆”,故以四逆散为名。

四逆,即手足不温也,与四肢厥逆有别,由阳气不得至于四肢之故。

《伤寒论》对本方证虽未明言寒热,但有“少阴病,可知有“但欲寐”,无心烦;而其临证相应之加减用法,除茯苓外,皆是温热之品,可知非少阴热证。

然而又无恶寒踡卧,呕吐下利,方中又不用姜、附,可知亦非治虚寒之证。

《素问·阴阳应象大论》曰:“清阳实四肢”。

而四肢为脾所主。

故知此证由脾气素虚,又因外邪传入少阴而抑阳气不得至于四肢,故为四逆。

阳郁不伸,虽能生热,却无明显之热证,所以当平调兼顾为治。

本方用炙甘草甘温益气以健脾,柴胡透邪升阳以舒郁,枳实下气破结,与柴胡合而升降调气;芍药益阴养血,与柴胡合而疏肝理脾,四味互配,使邪去郁解,气血调畅,清阳得伸,四逆自愈。

至于“咳者,加五味子、干姜各五分”,温肺散寒以止咳;“悸者,加桂枝五分”,温阳制水以定悸;“小便不利者,加茯苓五分”,淡渗健脾以利水;“腹中痛者,加附子一枚,炮令坼”,温中散寒以止痛;“泄利下重者,先以水五升,煮薤白三升,煮取三升,去滓,以散三方寸,内汤中,煮取一升半,分温再服”,以温中散结而除下重;以及后世用本方加减以治肝郁而见四肢厥逆,或肝脾不和而致脘腹胁肋诸痛和小儿发热肢厥者,均是变化为用,即“师其法而不泥其方”,不可与立方本旨相混。

七、附方及方论1.枳实芍药散(《金匮要略》):枳实烧令黑,勿太过,芍药等分,二味,杵为散,服方寸匕,日三服。