踏莎行 秦观

- 格式:doc

- 大小:145.50 KB

- 文档页数:4

踏莎行·秦观教案范文第一章:课程导入一、教学目标1. 了解词牌《踏莎行》的背景及特点。

2. 掌握作者秦观的生活背景及创作风格。

3. 分析《踏莎行》的意境和情感。

二、教学重点与难点1. 重点:词牌《踏莎行》的背景、特点及作者秦观的生活背景。

2. 难点:《踏莎行》的意境和情感的理解与分析。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解词牌《踏莎行》的背景、特点及作者秦观的生活背景。

2. 运用案例分析法,分析《踏莎行》的意境和情感。

3. 引导学生们进行互动讨论,增强课堂氛围。

四、教学准备1. 课件:词牌《踏莎行》的图片、作者秦观的画像、相关背景资料。

2. 教学用具:黑板、粉笔。

五、教学过程1. 导入新课,展示《踏莎行》的图片,引导学生关注词牌的特点。

2. 讲解词牌《踏莎行》的背景、特点,介绍作者秦观的生活背景。

3. 分析《踏莎行》的意境和情感,引导学生进行互动讨论。

第二章:诗词解析一、教学目标1. 熟读并理解《踏莎行》的诗意。

2. 分析《踏莎行》的词句表达技巧。

3. 领悟《踏莎行》的哲理内涵。

二、教学重点与难点1. 重点:《踏莎行》的诗意、词句表达技巧。

2. 难点:《踏莎行》的哲理内涵的领悟。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解《踏莎行》的诗意、词句表达技巧。

2. 运用案例分析法,分析《踏莎行》的哲理内涵。

3. 引导学生们进行互动讨论,增强课堂氛围。

四、教学准备1. 课件:词牌《踏莎行》的图片、相关背景资料。

2. 教学用具:黑板、粉笔。

五、教学过程1. 回顾上节课的内容,引导学生熟读《踏莎行》。

2. 讲解《踏莎行》的诗意、词句表达技巧。

3. 分析《踏莎行》的哲理内涵,引导学生进行互动讨论。

第三章:诗词欣赏一、教学目标1. 提高学生对《踏莎行》的鉴赏能力。

2. 培养学生的审美情趣。

3. 引导学生理解并欣赏古典诗词的美。

二、教学重点与难点1. 重点:《踏莎行》的鉴赏方法。

2. 难点:古典诗词美的理解与欣赏。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解《踏莎行》的鉴赏方法。

《踏莎行·郴州旅舍》赏析闽南师范大学物理与信息工程学院13物本非吴培炼绍圣初年,旧党遭到清洗,秦观也受到牵连。

被贬官监处州酒税,远谪郴州,又谪雷州。

徽宗时被赦还,但是在滕州就去世了。

回想少游晚年,唯凄凉二字而已。

此首词作于绍圣四年,时秦观被贬郴州。

词中流露出了作者流徙偏远之地的凄凉失望,和思念家乡的伤感惆怅之情。

词的上阕在写景物,“雾失楼台,月迷津渡”一出语便已入哀景之中,从后句“桃园望断无寻处”可以想到,楼台、津渡都是因情所设之景,可能现实中并不存在。

是由词人内心的不被人理解的情怀,无处宣泄所生出无人问津之感。

桃花一语又让人联想到了桃花源记一文,诗人人也正是想表达出一种离世厌俗的情感。

常常文人在政治上不得志后的第一反应大多数也是出世,出离。

浸淫于佛道的太虚,更是如此。

在其稍晚些的作品《宁浦书事》中就提到了“我岂更求荣达”之语。

在《反初》中也流露出了对田园隐居生活的向往。

“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”则又将情景拉入到了悲凉之谷底,可堪孤馆和一个寒字,写尽了词人心中的孤苦凄凉,杜鹃啼血,本就凄凉又怎堪残阳日暮。

自古日暮是归途,词人或许是在感叹自己生命将暮,或许在感叹仕途将暮。

独在异乡,偏听子规,子规子规,何时子归。

诗人或许又在感叹自己离别亲人,远离家乡的哀愁吧。

在《题郴阳道中一古寺壁》中,少游哀叹“行人到此无肠断,问尔黄花知不知”,“北客念家浑不睡,荒山一夜雨吹风”从景物之凄凉,过渡到了内心之凄凉。

在《宁浦书事》“骨肉未知消息,人生到此何堪”一语中,他更加直白地流露出了对远方亲人的思念之感。

有理由相信,词人此时听到子规啼夜的心情是无比惆怅的,加上孤苦一人,念及家乡也是情理之中。

词的下阕在主要在抒发对家人的思念和不满党争的呐喊。

“驿寄梅花,鱼传尺素”可以猜想这是在被贬后的他在和苏门友人之间的书信往来。

可能是他还在做最后的挣扎,也可能是他在申辩,也可能是他在向他们反思自己幼稚的政治思想,乞求得到他们的原谅。

秦观《踏莎行·郴州旅舍》的原文与翻译 原文阅读: 雾失楼台, 月迷津渡, 桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒, 杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花, 鱼传尺素, 砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山, 为谁流下潇湘去? 翻译译文或注释: 漫雾遮没楼台, 暗淡的月色蒙住津渡, 桃源美境任你怎样盼望都是无法找到 之处。

怎能忍受这孤独的馆舍正紧紧关住春天的冷寒, 特别是在杜鹃悲啼不停夕 阳将暮。

驿站寄来了梅花,鱼雁传送到书素,堆砌起来的怨恨重重叠叠无法指数。

郴 江幸运而又悠然自得地环绕着郴山,为了何人又要流向潇湘去。

。

秦观《踏莎行》鉴赏阅读参考答案秦观《踏莎行》鉴赏阅读参考答案在学习和工作中,咱们都时常看到试题的身影,试题是命题者依照必定的考查目的编写出来的。

你晓得什么样的试题才是好试题吗?参考答案,仅供参考,但愿能够匡助到大家。

秦观《踏莎行》鉴赏阅读参考答案1踏莎行秦观雾失楼台,月迷津渡.桃源望断无寻处.可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮,驿寄梅花,鱼传尺素.砌成此恨无重数.郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?(1)此词上片写景,应用了多种艺术手法。

请选择其中一种作扼要分析,(3分)(2)下片中“砌”字用得精致,从来为人称道,请从炼字的角度加以赏析。

(3分)(3)“此恨无重数”,此乃少游心中之语。

请结合全词说一说“恨”有哪几重。

(4分)参考答案:1)(3分)示例一:应用虚实结合的艺术手法,将楼台、津渡、桃源(虚景)和孤馆、杜鹃、斜阳(实景)有机结合起来;示例二:应用意味的.艺术手法,以景物的朦胧意味前程的迷惘;示例三:应用情景交融的艺术手法,把被贬郴州后谪居客馆的重重愁苦融于苍凉的景物描述中。

(艺术手法1分,扼要分析2分。

)(2)(3分)“砌”化无形之愁为具体可感之“砖石”,化抽象为具体(或化虚为实)(2分),生动表现了愁绪之多,之浓,之不可化解(1分)。

(3)(4分)恨可概括为以下几重:孤身漂零之恨;贬谪不遇之恨;思乡怀人之恨。

(答出1点给1分,2点给3分,3点给满分。

)秦观《踏莎行》鉴赏阅读参考答案2雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自②绕郴山,为谁流下潇湘③去?[注]①此词大约作于1097年春三月,其时,因为新旧党争,秦观先贬杭州通判,再贬监处州酒税,最后被贬徙郴州,并削去了所有的官爵和俸禄。

②幸自:本自,原本是。

③潇湘:潇水、湘江。

8、词的上阕描述了哪些意象?表达了作者怎么的思想感情?(4分)答:9、此词末两句曾令苏轼击节赞叹,竟书于扇面。

秦观《踏莎行》鉴赏《踏莎行》是著名诗人所作的,表达了秦观的思念家乡的感情。

下面是小编带来的《踏莎行》的赏析和注释。

踏莎行作者:秦观原文:晓树啼莺,晴洲落雁。

酒旗风飐村烟淡。

山田过雨正宜耕,畦塍处处春泉漫。

踏翠郊原,寻芳野涧。

风流旧事嗟云散。

楚山谁遣送愁来,夕阳回首青无限。

【注释】⑴踏莎行:词牌名。

⑵郴(chēn)州:今属湖南。

⑶雾失楼台:暮霭沉沉,楼台消失在浓雾中。

⑷月迷津渡:月色朦胧,渡口迷失不见。

⑸桃源望断无寻处:拼命寻找也看不见理想的桃花源。

桃源:语出晋《》,指生活安乐、合乎理想的地方。

无寻处:找不到。

⑹可堪:怎堪,哪堪,受不住。

⑺杜鹃:鸟名,相传其鸣叫声像人言“不如归去”,容易勾起人的思乡之情。

⑻驿寄梅花:陆凯在《赠范晔诗》:“折梅逢驿使,寄与陇头人。

江南无所有,聊寄一枝春。

”这里作者是将自己比作范晔,表示收到了来自远方的问候。

⑼鱼传尺素:东汉蔡邕的《饮马长城窟行》中有“客从远方来,遗我双鲤鱼。

呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。

” 另外,古时舟车劳顿,信件很容易损坏,古人便将信件放入匣子中,再将信匣刻成鱼形,美观而又方便携带。

“鱼传尺素”成了传递书信的又一个代名词。

这里也表示接到朋友问候的意思。

⑽砌:堆积。

无重数:数不尽。

⑾郴江:清顾祖禹《读史方舆纪要·湖广》载:郴水在“州东一里,一名郴江,源发黄岑山,北流经此……下流会来水及自豹水入湘江。

”幸自:本自,本来是。

⑿为谁流下潇湘去:为什么要流到潇湘去呢?意思是连郴江都耐不住寂寞何况人呢?为谁:为什么。

潇湘,潇水和湘水,是湖南境内的两条河流,合流后称湘江,又称潇湘。

【白话译文】雾迷蒙,楼台依稀难辨,月色朦胧,渡口也隐匿不见。

望尽天涯,理想中的桃花源,无处觅寻。

怎能忍受得了独居在孤寂的客馆,春寒料峭,斜阳西下,杜鹃声声哀鸣!远方的友人的音信,寄来了温暖的关心和嘱咐,却平添了我深深的别恨离愁。

郴江啊,你就绕着你的郴山流得了,为什么偏偏要流到潇湘去呢?作者简介:秦观(1049-1100)字太虚,又字少游,别号邗沟居士,世称淮海先生。

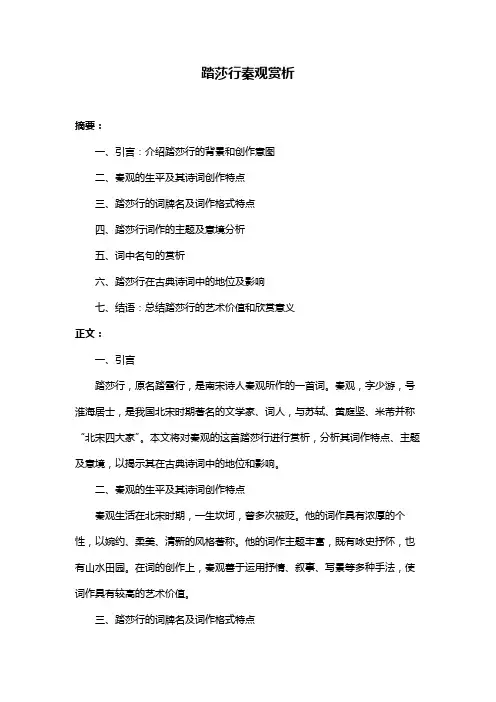

踏莎行秦观赏析摘要:一、引言:介绍踏莎行的背景和创作意义二、秦观的生平及其诗词创作特点三、踏莎行的词牌名及词作格式特点四、踏莎行词作的主题及情感表达五、词中名句的赏析六、踏莎行在古典诗词史上的地位和影响七、结语:总结踏莎行的艺术价值和启示正文:一、引言踏莎行,又名《踏莎行·秦观赏析》,是北宋著名文学家秦观创作的一首脍炙人口的词作。

秦观,字少游,号淮海居士,是我国北宋时期著名的文学家、词人,与苏轼、黄庭坚、米芾并称“苏门四学士”。

他的词作清丽脱俗,富有真情实感,尤为擅长写婉约词。

今天,我们就来赏析一下这首踏莎行,看看它究竟有何独特之处。

二、秦观的生平及其诗词创作特点秦观生活在北宋中期,一生坎坷,多次遭受贬谪。

他的词作充满了感伤、悲凉的气息,反映了其人生经历的曲折和内心的忧伤。

秦观的诗词创作具有以下特点:1.情感真挚:秦观词作中的情感具有很强的真实性,是他内心世界的真实写照。

2.意境优美:秦观的词作在意境的营造上具有独特之处,充满诗意。

3.语言优美:秦观的词作语言清丽脱俗,富有音乐性和绘画性。

三、踏莎行的词牌名及词作格式特点踏莎行是秦观自创的词牌名,具有以下格式特点:1.词牌名:踏莎行2.词的格式:双调,上片五句,押三仄韵;下片五句,押四仄韵。

四、踏莎行词作的主题及情感表达踏莎行以离别为主题,表达了词人离别亲人、友人的深切思念之情。

词中通过描绘春景、夜色、雨声等元素,展现了离别时的忧伤、无奈和期待。

五、词中名句的赏析1.“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

”:以春水喻离愁,形象地表现出离别情感的深远和绵长。

2.“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

”:通过梦境回到离别之地,展现了词人对亲人的深切思念。

3.“独抱浓愁无好句,每逢佳节倍思亲。

”:表达词人在佳节时分倍加思念亲人、友人的心情。

六、踏莎行在古典诗词史上的地位和影响踏莎行被誉为“词中绝品”,在我国古典诗词史上具有极高的地位。

它不仅丰富了词牌名的种类,还为后世词人提供了创作典范。

踏莎行

原文:

晓树啼莺,晴洲落雁。

酒旗风飐村烟淡。

山田过雨正宜耕,畦塍处处春泉漫。

踏翠郊原,寻芳野涧。

风流旧事嗟云散。

楚山谁遣送愁来,夕阳回首青无限。

【注释】

⑴踏莎行:词牌名。

⑵郴(chēn)州:今属湖南。

⑶雾失楼台:暮霭沉沉,楼台消失在浓雾中。

⑷月迷津渡:月色朦胧,渡口迷失不见。

⑸桃源望断无寻处:拼命寻找也看不见理想的桃花源。

桃源:语出晋陶渊明《桃花源记》,指生活安乐、符合理想的地方。

无寻处:找不到。

⑹可堪:怎堪,哪堪,受不住。

⑺杜鹃:鸟名,相传其鸣叫声像人言“不如归去〞,容易勾起人的思乡之情。

⑼鱼传尺素:东汉蔡邕的《饮马长城窟行》中有“客从远方来,遗我双鲤鱼。

呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。

〞另外,古时舟车劳顿,信件很容易损坏,古人便将

信件放入匣子中,再将信匣刻成鱼形,美观而又方便携带。

“鱼传尺素〞成了传递

书信的又一个代名词。

这里也表示接到朋友问候的意思。

⑽砌:堆积。

无重数:数不尽。

⑾郴江:清顾祖禹《读史方舆纪要·湖广》载:郴水在“州东一里,一名郴江,

源发黄岑山,北流经此……下流会来水及自豹水入湘江。

〞幸自:本自,本来是。

⑿为谁流下潇湘去:为什么要流到潇湘去呢?意思是连郴江都耐不住寂寞何况

人呢?为谁:为什么。

潇湘,潇水和湘水,是湖南境内的两条河流,合流后称湘江,又称潇湘。

踏莎行秦观词范文引导语:秦观的《踏沙行》这首词最佳处在于虚实相间,互为生发。

上片以虚带实,下片化实为虚,以上下两结饮誉词坛。

下文是原文知识与教案,欢迎大家阅读学习。

原文/《踏沙行》秦观雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?译文/《踏沙行》漫雾遮没楼台,暗淡的月色蒙住津渡,桃源美境任你怎样盼望都是无法找到之处。

怎能忍受这孤独的馆舍正紧紧关住春天的冷寒,特别是在杜鹃悲啼不停夕阳将暮。

驿站寄来了梅花,鱼雁传送到书素,堆砌起来的怨恨重重叠叠无法指数。

郴江幸运而又悠然自得地环绕着郴山,为了何人又要流向潇湘去。

简析/《踏沙行》楼台的茫茫大雾中消失,渡口在朦朦月色中隐没。

北望桃源乐土,也失去了踪影。

此刻,因受党争牵连而流放的秦少游,正被幽闭在郴州的一所旅舍内,漠漠春寒,惹人愁闷。

斜阳下,杜鹃声声,“不如归去”的啼,凄历辛酸,令人倍增伤感。

秦观南迁已过三年,北归无望,尽管驿站传来封封家书,但只是徙增离恨而已。

“梅花”、“尺素”堆积案头,仿佛是堆砌成重重叠叠的乡愁离恨“独怜京国人南去,不似湘江水北流”,他想起了两句唐诗,那迢迢不尽的郴江,原本绕着郴山,却为何偏偏向北流入潇湘?----而我为何不能呢?写作背景/《踏沙行》西域,大漠。

狂风卷集着黄沙,遮天蔽日,使得天与地变成了一色的暗黄。

阳关之内,丝绸古道从此穿过。

其实你根本看不到路,唯一作为路的标记的,就是一堆堆的白骨。

漫天飞沙之中,缓缓走来三骑。

为首的一人年纪不到三十,相貌英俊,一身白衣如今已满是尘沙,背后斜插一柄略显古旧的长剑;在他后面,左边是位三十多岁的汉子,下巴上有一蓬浓密的胡须,身穿粗布长袍,腰间挎着一把单刀;右边那人也有三十多岁,整个身子瘦的似乎随时都可能被大漠的风吹走,他的两只手更是像一双鸡爪。

三人的座下虽都是名马,却也早已疲惫不堪,显然已经赶了很久的路。

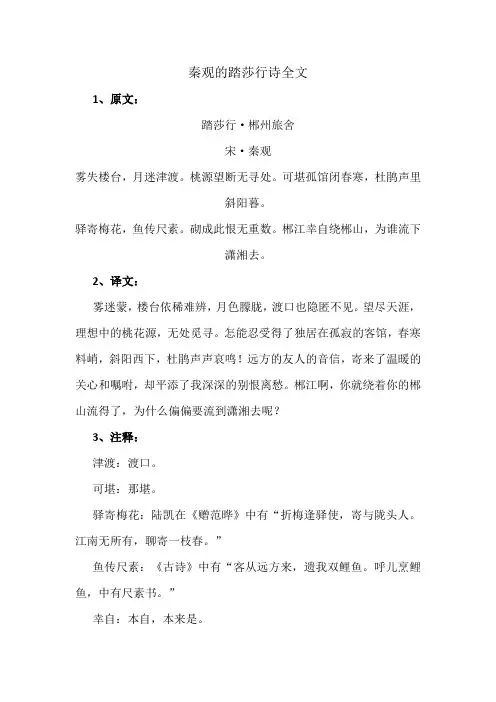

秦观的踏莎行诗全文

1、原文:

踏莎行·郴州旅舍

宋·秦观

雾失楼台,月迷津渡。

桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里

斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素。

砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下

潇湘去。

2、译文:

雾迷蒙,楼台依稀难辨,月色朦胧,渡口也隐匿不见。

望尽天涯,理想中的桃花源,无处觅寻。

怎能忍受得了独居在孤寂的客馆,春寒料峭,斜阳西下,杜鹃声声哀鸣!远方的友人的音信,寄来了温暖的关心和嘱咐,却平添了我深深的别恨离愁。

郴江啊,你就绕着你的郴山流得了,为什么偏偏要流到潇湘去呢?

3、注释:

津渡:渡口。

可堪:那堪。

驿寄梅花:陆凯在《赠范晔》中有“折梅逢驿使,寄与陇头人。

江南无所有,聊寄一枝春。

”

鱼传尺素:《古诗》中有“客从远方来,遗我双鲤鱼。

呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。

”

幸自:本自,本来是。

为谁:为什么。

踏莎行秦观赏析摘要:一、引言:介绍踏莎行的背景和创作意图二、秦观的生平及其诗词创作特点三、踏莎行的词牌名及词作格式特点四、踏莎行词作的主题及意境分析五、词中名句的赏析六、踏莎行在古典诗词中的地位及影响七、结语:总结踏莎行的艺术价值和欣赏意义正文:一、引言踏莎行,原名踏雪行,是南宋诗人秦观所作的一首词。

秦观,字少游,号淮海居士,是我国北宋时期著名的文学家、词人,与苏轼、黄庭坚、米芾并称“北宋四大家”。

本文将对秦观的这首踏莎行进行赏析,分析其词作特点、主题及意境,以揭示其在古典诗词中的地位和影响。

二、秦观的生平及其诗词创作特点秦观生活在北宋时期,一生坎坷,曾多次被贬。

他的词作具有浓厚的个性,以婉约、柔美、清新的风格著称。

他的词作主题丰富,既有咏史抒怀,也有山水田园。

在词的创作上,秦观善于运用抒情、叙事、写景等多种手法,使词作具有较高的艺术价值。

三、踏莎行的词牌名及词作格式特点踏莎行,词牌名,原为唐教坊曲。

词的格式为双调小令,共六十字。

上片五句,三仄韵;下片五句,两仄韵。

这种词牌名的词作,结构紧凑,韵味悠长,适合表达婉约、优美的情感。

四、踏莎行词作的主题及意境分析踏莎行主题围绕着离愁别绪、思念远方展开。

词中描绘了春日踏莎行的美好景象,以表达对远方亲人的思念之情。

词作通过描绘草色烟光、雨洗千花等细腻的景物,营造出一种朦胧、清新的意境。

五、词中名句的赏析踏莎行中名句如“雾失楼台,月迷津渡”,通过对景物的描绘,展现出词人迷茫、忧伤的心情。

又如“斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村”,以景寓情,抒发词人离愁别绪的情感。

六、踏莎行在古典诗词中的地位及影响踏莎行作为秦观的代表作之一,在我国古典诗词中具有重要地位。

这首词以优美的词句、婉约的意境、深情的表达,深受后人喜爱。

同时,踏莎行也对后世诗词创作产生了深远的影响,成为婉约词派的经典之作。

七、结语踏莎行以其独特的词牌名、优美的词句、深情的主题和意境,展现了秦观卓越的文学才华。

踏莎行·郴州旅舍宋代:秦观雾失楼台,月迷津渡。

桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素。

砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

标签婉约、宋词三百首、思念、孤独、高中古诗译文雾迷蒙,楼台依稀难辨,月色朦胧,渡口也隐匿不见。

望尽天涯,理想中的桃花源,无处觅寻。

怎能忍受得了独居在孤寂的客馆,春寒料峭,斜阳西下,杜鹃声声哀鸣!远方的友人的音信,寄来了温暖的关心和嘱咐,却平添了我深深的别恨离愁。

郴江啊,你就绕着你的郴山流得了,为什么偏偏要流到潇湘去呢?注释郴州:今属湖南。

雾失楼台:暮霭沉沉,楼台消失在浓雾中。

月迷津渡:月色朦胧,渡口迷失不见。

桃源望断无寻处:拼命寻找也看不见理想的桃花源。

桃源:语出晋陶渊明《桃花源记》,指生活安乐、合乎理想的地方。

无寻处:找不到。

可堪:怎堪,哪堪,受不住。

杜鹃:鸟名,相传其鸣叫声像人言“不如归去”,容易勾起人的思乡之情。

驿寄梅花:这里作者是将自己比作范晔,表示收到了来自远方的问候。

鱼传尺素:这里表示接到朋友问候的意思。

砌:堆积。

无重数:数不尽。

幸自:本自,本来是。

为谁流下潇湘去:为什么要流到潇湘去呢?意思是连郴江都耐不住寂寞何况人呢?为谁:为什么。

潇湘,潇水和湘水,是湖南境内的两条河流,合流后称湘江,又称潇湘。

赏析上片写谪居中寂寞凄冷的环境。

开头三句,缘情写景,劈面推开一幅凄楚迷茫、黯然销魂的画面:漫天迷雾隐去了楼台,月色朦胧中,渡口显得迷茫难辨。

“雾失楼台,月迷津渡。

”互文见义,不仅对句工整,也不只是状写景物,而是情景交融的佳句。

“失”、“迷”二字,既准确地勾勒出月下雾中楼台、津渡的模糊,又恰切地写出了作者无限凄迷的意绪。

“雾失”、“月迷”,皆为下句“望断”出力。

“桃源望断无寻处”。

词人站在旅舍观望应该已经很久了,他目寻当年陶渊明笔下的那块世外桃源。

桃源,其地在武陵(今湖南常德),离郴州不远。

词人由此生联想:即是“望断”,亦为枉然。

秦观《踏莎行·郴州旅舍》原词、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案导读:秦观《踏莎行・郴州旅舍》原词、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案【原词】:踏莎行秦观雾失楼台,月迷津渡。

桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花②,鱼传尺素③,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁④流下潇湘去。

【注释】:①由于新旧党争,秦观先贬杭州通判,再贬监处州酒税,最后又被人罗织罪名,贬徙郴州,并削去了所有的官爵和俸禄。

这首词正是他寓居郴州旅舍时所写的。

②驿寄梅花:陆凯在《赠范晔诗》中有“折梅逢驿使,寄与陇头人。

江南无所有,聊寄一枝春。

”③鱼传尺素:《古诗》中有“客从远方来,遗我双鲤鱼。

呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。

”④为谁:为什么。

【翻译】:夜雾如厚重的帷帘把楼台掩蔽,月亮迷失方向我找不到渡口的痕迹。

我极目远望,桃源仙境你在哪里?怎忍受,孤寂的客馆在春日寒风中紧闭,还有杜鹃的哀啼,斜阳无声地落去……驿站转给我友人馈赠的梅花,驿使捎来的是亲人的信息――如今却堆砌成无法数得清的离愁别绪。

郴江呵,你生来就围绕着郴山,为什么――竟向潇湘水流去?【赏析】:《踏莎行・郴州旅舍》是宋代词人秦观的作品。

此词大约作于绍圣四年(1097)春三月作者初抵郴州之时。

词人因党争遭贬,远徒郴州(今属湖南),精神上倍感痛苦。

词写客次旅舍的感慨:上片写谪居中寂寞凄冷的环境;下片由叙实开始,写远方友人殷勤致意、安慰。

全词以委婉曲折的笔法,抒写了失意人的凄苦和哀怨的心情,流露了对现实政治的不满。

上片写人生的悲伤。

起三句写向往的美好地方渺不可寻,“可堪”两句写自己所处之地:驿馆孤单,周围是春寒日暮,杜鹃哀鸣,以自己凄凉的处境与所向往的美好地方相对比,更加深了处境的可伤,人生的可悲。

下片写客地思乡。

起三句写远方亲朋寄来的礼物与书信,本来极可宝贵,却又给自己带来无限的离恨,“砌”字化抽象为具体,表现离恨的积累与坚固。

最后词人发出苦闷的呼喊:郴江本来绕着郴山,为谁又流下湘江去,而不陪伴我解除这寂寞的离愁呢?无理的发问,深刻地表现了离愁的深重【阅读训练】:(1).“砌成此恨无重数”一句,“砌”字使用精妙,请你谈谈“砌”字的表达效果。

秦观《踏莎行》原文和翻译译文1、秦观《踏莎行》原文和翻译译文秦观《踏莎行》原文和翻译原文:雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?译文:漫雾遮没楼台,暗淡的月色蒙住津渡,桃源美境任你怎样盼望都是无法找到之处。

怎能忍受这孤独的馆舍正紧紧关住春天的冷寒,特别是在杜鹃悲啼不停夕阳将暮。

驿站寄来了梅花,鱼雁传送到书素,堆砌起来的怨恨重重叠叠无法指数。

郴江幸运而又悠然自得地环绕着郴山,为了何人又要流向潇湘去。

2、秦观《龙井题名记》原文及翻译译文秦观《龙井题名记》原文及翻译秦观《淮海集》原文元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。

龙井有辨才大师,以书邀余入山。

比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆,则曰:“以不时至,去矣。

”是夕,天宇开霁,林间月明,可数毫发。

遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。

出雷峰,度南屏,濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。

自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声,道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。

行二鼓,始至寿圣院,谒辨才于朝音堂,明日乃还。

译文元丰二年,中秋节第二天,我从吴兴去杭州,(然后)在向东赶回会稽[1]。

龙井(这个地方)有位辨才(注:法号或人名)大师,用书信的方式邀请我到(龙井[2])山中去。

等到出了城,太阳已经西沉,(我)取水道航行到普宁,碰到的道人参寥,问(他)龙井是否有可供遣使、雇佣的竹轿,(参寥)说,“(你)来的不是时候,(轿子)已经离开了。

”这天晚上,天空晴朗,树林间月光很明亮,(甚至连)头发都能数清。

于是(我)便放弃坐船,跟着参寥拄着拐杖沿着湖边慢走。

过了雷峰塔,渡过南屏一带,在惠因涧(注:山沟)洗脚(注:意为赤脚涉过惠因涧),进入灵石坞,发现一条小路(就沿着它)爬到了风篁岭,在龙井亭休息,斟起泉水,(背)靠着山石便喝了起来。

秦观《踏莎行》教案范文一、教学目标1. 知识与技能:使学生了解《踏莎行》的背景,理解词牌的特点,掌握生字词的正确书写和朗读。

2. 过程与方法:通过朗读、讨论、分析等方法,培养学生对古典诗词的鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:引导学生感受作者的思想感情,培养学生的文学素养和审美情趣。

二、教学重点与难点1. 教学重点:掌握《踏莎行》的字词、句式和词牌特点,理解诗意。

2. 教学难点:分析词中的意境,领会作者的思想感情。

三、教学过程1. 导入新课:简要介绍秦观的生平及其文学地位,引出《踏莎行》这首词。

2. 自主学习:让学生自主阅读词牌,了解词牌的特点,学习生字词。

3. 合作探讨:分组讨论,分析词中的意境,体会作者的思想感情。

4. 课堂讲解:讲解词牌的特点,分析词中的意象,解读诗意。

5. 朗读感悟:全班同学一起朗读,感受词的魅力。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评价学生的参与度。

2. 知识掌握:通过提问,检验学生对词牌特点和生字词的掌握情况。

3. 朗读与表达能力:评价学生在朗读和表达时的情感把握,以及对词意的理解。

五、课后作业1. 熟读《踏莎行》,并能背诵。

2. 结合课后注释,解释词中的难点。

3. 写一篇短文,谈谈自己对这首词的感受。

六、教学策略1. 利用多媒体展示:《踏莎行》的词牌图片和相关的古诗词,帮助学生形成直观印象。

2. 对比分析:将《踏莎行》与其他词作进行对比,突出其独特的艺术特色。

3. 情境教学:创设相关情境,让学生身临其境地去感受词中的意境。

七、教学步骤1. 第一步:让学生通过自主学习,掌握生字词,理解词牌特点。

2. 第二步:分组讨论,分析词中的意境,体会作者的思想感情。

3. 第三步:教师讲解词牌特点,解读诗意,分析词中意象。

4. 第四步:全班同学一起朗读,感受词的魅力。

5. 第五步:课后作业布置,巩固所学知识。

八、教学资源1. 网络资源:查找相关秦观的词作,以及其他词人的类似作品,用于对比分析。

与郴州苏仙岭有关的古诗苏仙岭可是个超有诗意的地方呢,有不少古诗都和它有关哦。

1. 秦观的踏莎行·郴州旅舍原文:“雾失楼台,月迷津渡。

桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素。

砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

”作者介绍:秦观,字少游,一字太虚,别号邗沟居士,江苏高邮人。

他是北宋婉约派词人,其词多写男女爱情和身世感伤。

赏析:这首词描绘了郴州旅舍的清冷孤寂。

开头“雾失楼台,月迷津渡”就营造出一种朦胧迷茫的氛围。

秦观当时被贬郴州,内心充满了愁苦与哀怨。

“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”这两句更是把那种孤独和凄凉的感觉写得入木三分。

而“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”这一句则是词人对自己身世的一种感叹,郴江本来环绕着郴山,却又流向潇湘,就像他自己本不想离开故乡和朝廷,却被贬到这偏远之地。

注释:“踏莎行”是词牌名。

“雾失楼台,月迷津渡”中的“失”和“迷”都是使动用法,使楼台消失在雾中,使渡口迷失在月色里。

“驿寄梅花,鱼传尺素”中“驿寄梅花”是说友人从远方寄来梅花,“鱼传尺素”则是用鱼传递书信的典故。

翻译:雾霭沉沉,楼台消失在浓雾之中,月色朦胧,渡口也隐匿不见。

望尽天涯,理想中的桃花源也无处寻觅。

怎能忍受这孤独的馆舍中春寒料峭,夕阳西下,杜鹃声声哀啼。

远方的友人寄来梅花,传递书信,这些反而让我心中的愁恨堆积无数。

郴江啊,你本就环绕着郴山流淌,到底是为了谁才流向潇湘呢?2. 陶弼的苏仙山原文:“苏仙山二十里,策杖独幽寻。

渡水溪溪静,过桥步步阴。

参差天影阔,窈窕树根深。

仿佛秦人路,桃花满旧林。

”作者介绍:陶弼,字商翁,永州人。

他的诗多写山川形胜和边塞风光。

赏析:这首诗描写了诗人在苏仙山的游历过程。

从“策杖独幽寻”可以看出诗人是独自拄着拐杖探寻这苏仙山的美景。

“渡水溪溪静,过桥步步阴”写出了苏仙山的清幽宁静,溪水静静流淌,过桥之处都是阴凉之处。

“参差天影阔,窈窕树根深”描绘了天空的广阔和树木的幽深。

踏莎行秦观

一《鹊桥仙》

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!

二.作者简介

(1)秦观(1049-1100),字少游,一字太虚,号淮海居士,别号邗沟居士;汉族,扬州高邮(今属江苏)人

(2)“苏门四学士”(黄庭坚、张耒、晁补之)之一。

(3)婉约派词人,其词大多描写男女情爱和抒发仕途失意的哀怨。

三试及第

学而优则仕是所有读书人的梦想,秦观亦是如此,希望藉由科举而荣登仕途,然而秦观的科举路途却是屡遭挫折,神宗元丰元年(1078)秦观第一次参与科举应试,抱著满满的期望换来的却是落第的命运,于是他便马上“退居高邮,杜门却扫,以诗书自娱” (《掩观铭》),可见此一失败,对他是一大打击;神宗元丰四年(1081)秦观再次应试科举,依旧名落孙山,科举的接连失利,使得秦观心境更加忧愁悲郁,认清了“风俗莫荣於儒,材能咸耻乎未仕” (《谢及第启》)的社会现实,只好改变态度学习时文并向时人投献诗文,希望获得举荐,终于在神宗元丰八年(1084)参加第三次科举考试,并成功考取进士,步上其仕宦之途。

毛泽东与三绝碑

1960年3月12日,毛泽东到湖南视察时,问起“三绝碑”。

所谓“三绝”指的是秦词、苏跋、米书。

即秦少游作词、苏东坡写跋、米芾书法。

苏小妹三联三难秦少游

小妹虽小,小手小脚小嘴,小巧但不小气,你要小心。

少游年少,少家少室少妻,少见且又少有,愿娶少女。

三.写作背景

北宋后期,王安石变法失败后,新旧两党争斗激烈,由政见的不合而发展为意气用事,甚至出于一己私利,而互相倾轧,党同伐异。

元祐间新党重新执政,

苏轼因为旧党而坐罪,秦观受牵连同遭贬谪,他先贬杭州通判,再贬监处州酒税,最后又被人罗织罪名,贬徙郴州,并削去了所有的官爵和俸禄。

接二连三的贬官,理想破灭,前途渺茫,万分哀怨,悲愤交加,他到郴州后写下了这首词,以委婉曲折的笔法,抒写了谪居之凄苦与幽怨,成为词坛的千古绝唱之一。

四.整体感知

上片:雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

郴州旅舍漫雾遮没楼台,暗淡的月色蒙住津渡,桃源美境任你怎样盼望都是无法找到之处。

怎能忍受这孤独的馆舍正紧紧关住春天的冷寒,特别是在杜鹃悲啼不停夕阳将暮。

下片:驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

驿站寄来了梅花,鱼雁传送到书素,堆砌起来的怨恨重重叠叠无法指数。

郴江幸运而又悠然自得地环绕着郴山,为了何人又要流向潇湘去。

找出主要意象和关键动词和形容词

主要意象:雾、楼台、月、津渡、桃源、杜鹃、斜阳、驿、梅花、尺素、郴江、郴山

关键动词和形容词:失、迷、望、寻、闭、寄、传、砌

五.词赏析

1.雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。

(1)“雾”、“月”是指什么?

本身的虚无缥缈,喻不可克服的现实阻碍。

(2)“失”“迷”的用法及其表现作用

使动用法:使…失;使…迷。

既准确地勾勒出月下雾中楼台、津渡的模糊,又恰切地写出了作者无限凄迷的意绪。

(3)“楼台”“津渡”喻指什么?

心中的理想与希望,胸中的抱负与出路

(4)桃源指什么?望断”写出了词人怎样的情态和心情?

❖理想的寄托,心中的乐土,作者苦苦追寻,多方探寻。

却是“望断无寻处”。

“

❖“望穿秋水,无处可觅”,“为伊寻得人憔悴,桃源乐土无处觅!”,词人寻觅理想境界的怅惘目光及其失望痛苦心情。

此三句所营造的境界,所描绘的画面。

❖夜雾凄迷、月色朦胧的画面,凄楚迷茫、黯然销魂的境界。

此三句所用的表现手法

❖对仗,用典,寓情于景,情景交融。

2.可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

怎能忍受这孤独的馆舍正紧紧关住春天的冷寒,特别是在杜鹃悲啼不停夕阳将暮.

“莫道不销魂,一失一迷一望断!孤馆春寒今又是,杜鹃斜阳正伤心。

”

沦落天涯,春寒料峭,独处客馆,往事纷纷,不寒而栗。

(1)“闭”有何妙处?

❖锁住了料峭春寒中的馆门,也锁住了那颗希冀的心灵。

❖一是衬托荒凉而又寂寞的环境。

❖二是逃避袭人的“春寒”,闭户不出。

❖三是妄图借此阻止进入耳鼓的杜鹃的哀啼。

❖四是妄图阻挡映入眼帘的落山的夕阳。

(2)有人认为“斜阳暮”语义重复,你是如何认为的?

❖夕阳在渐渐西沉

❖人生在慢慢耗费

❖理想在缓缓磨灭

❖痛苦在时时滋长

❖这三字表明着时间的推移,为“望断”作注。

夕阳偏西,是日斜之时,慢慢沉落,始开暮色。

“暮”,为日沉之时,这时间顺序,蕴含着词人因孤寂而担心夜晚来临更添寂寞难耐的心情。

其实正是这种重复,才强化了感情的浓度,也真切地表达出作者对渐次加深的黄昏阴影的心理感受。

词的上阕中词人用了什么表现手法?

词上片中描写了哪些景色?这些景色

哪些是实些,哪些是虚写?

楼台

津渡桃源虚

孤馆

斜阳

实

由此看,词的上片除了借景抒情,还用了

什么艺术手法?虚实相生

3.驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

驿站寄来了梅花,鱼雁传送到书素,堆砌起来的怨恨重重叠叠无法指数。

(1)试问为什么寄的是“梅花”呢?

❖傲霜斗雪,希望词人能抗击风雨,千磨万击还坚劲

(2)想象一下,尺素里面写的是什么内容?

❖有朋友和亲人的来信应该让游子倍感宽慰, “烽火连三月,家书抵万金”按理应该欣喜。

❖但身为贬谪之词人,北归无望,却“别是一般滋味在心头”,每一封裹寄着亲友慰安的书信,触动的总是词人那根敏感的心弦,奏响的是对往昔生活的追忆和痛省今时困苦处境的一曲曲凄伤哀婉的歌。

每一封信来,词人就历经一次这个心灵挣扎的历程,正是“梅花尺素无重数,此恨绵绵无绝期!

(3)“砌”字有何妙处?试作分析

❖“堆叠”之意。

一朵朵梅花,一封封书信,如砖石垒墙般“砌”起一道高高的,无法逾越的“恨”墙。

(4)将那无形的伤感形象化,恨谁?恨什么?一切尽在不言中!!

4.郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

郴江幸运而又悠然自得地环绕着郴山,为了何人又要流向潇湘去。

(1)怎样理解“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”?

一、“郴江也不耐山城的寂寞,流到远方去了,可是自己还得呆在这里,得不到自由”

二、“自己好端端一个读书人,本想出来为朝廷做一番事业,正如郴江原本是绕着郴山而转的呀,谁会想到如今竟被卷入一切政治斗争漩涡中去呢

三、“在深重坚实之苦恨中,面对无情之天地,发出的无理问天之语。

”。