11 传统相声流派之马派

- 格式:ppt

- 大小:787.00 KB

- 文档页数:18

马:听说您的学问不小啊?赵:嗨,也没什么学问。

马:客气、客气,在相声演员当中,赵佩如,算是学问最大的了。

赵:不能那么说,也有好多方面不如人家。

马:您这是谦虚,当然您也有不足的地方。

赵:对、对、对,我有什么不足您可以给我指出来。

马:也不算什么大毛病,看您愿不愿意改了。

赵:您可以说嘛。

马:您呐──不会说外国话。

赵:这还真是个问题。

马:哪儿有相声演员不会说外国话的?赵:可您说我想学吧,跟谁学呢?马:找我呀。

赵:噢,您…会外国话?马:嘿,你今儿算遇见高人了。

赵:您都会哪国话?马:我都不知道我会多少种,太多了──英国话、法国话、德国话、俄国话、日本话、意国话……我都说不上来我会多少种。

赵:那您可以教教我呀。

马:在哪儿?在这儿教?不行,你把这玩意儿看的太易了,哦随便一教就能学会?我跟你说就算你基础好,最少也得半年。

赵:那当然了,您说我要是在这儿想一下子学会多少那是不可能的,我是说我在这儿跟您学两句,您看看我发音怎么样,要是发音对,能行,您再教我难的,我定时就找您去,要是您看我这发音压根儿就不行,咱甭耽误那工夫,您看怎么样?马:哎──这对,这外国话主要就是看发音,你要是字对了音不对全白费。

外国人跟咱们说话发音不一样──外国人说话用喉音,咱们中国人说话用丹田音。

我先教给你发音。

赵:那太好了。

马:你打算学哪国话?赵:我先学英国话。

马:英国话啊,我教给你英格兰的正音。

你是打算学对话呀、还是学单句?赵:我不懂什么叫对话、什么叫单句?马:对话么就是平时说话、日常用语,单句么就是单个的词儿,桌子怎么说?请坐怎么说?赵:那我学单句。

马:行!哪国话?英国话?好嘞!你问吧…等会儿,我再跟你说说──按规矩问,想学不想学?赵:想啊。

马:想学就按规矩问,别胡问。

赵:那我不懂什么叫规矩呀?我也没学过外国话,比如说我问这句,您说了不行啊,这句不在规矩啊。

那怎么办啊?马:按规矩问呐──外国人有这种东西、有这么句话,你可以问,人外国人根本没这么句话,你问我,你成心找别扭,你拐弯抹角想把我问住,那你为难我──吃的开,怎么说?不觉闷,怎么说?人外国人没这么句话;还有这…爆肚儿,怎么说?兜兜,怎么说?屁股帘儿…人外国人根本没这个东西。

艺术的魅力(马派相声)马:我认为嘛作为一个演员嘛必须要有高度的思想觉悟、良好的政治热情、优美的艺术形式,把艺术形式和政治思想觉悟统一结合。

通过艺术形式,是表扬、是歌颂、这段儿是批判、是讽刺?要讽刺反动正确一些个不正确的思想和作风,要歌颂表扬一些个好人好事、先进人物;通过艺术形式,要起到启发人民政治觉悟、鼓励人民用工热情的作用。

王:哦——能起这么大作用?马:当然啦!当然啦!去年,有个暖瓶厂找我,非叫我去不可——他们暖瓶厂每月的生产指标是一万只暖瓶,可那月月底二十九号于了,生产了三万只暖瓶。

王:哦——二十九号刚八千只?那算完不成任务啊?马:对呀,厂长、书记着急了,怎么办?想起我来了——找曲艺团吧!开车把我接去了。

王:你有什么办法?马:说呀,说一段儿。

王:哦——听你说相声?马:全体职工、干部、连家属都听,我说这么一段儿,大家伙儿“哗—哗—!”乐呀!月底三十一号,怎么样?生产暖瓶一万五千零三十六只!王:嚯——?!两天零一宿,超额百分之五十?马:也不算快,也不算快——那月有三十一号于么。

王:好么这也太神了?听你节目听的?马:这不算什么,不算什么!咱们枣园有个农场园艺队,种这个梨树、桃树、苹果树。

苹果树该摘了,队长到那儿一瞧——不行,苹果不能摘——树上的苹果都海棠果儿那么大个儿!王:好么,变了葡萄架了!马:队长着急了,怎么办?想起我来了——到曲艺团吧,开车把我接去了。

王:你能有什么办法?马:说呀,说一段儿。

王:啊?给苹果树说相声?马:连苹果树带人们都听!广场露天演出,队长、社员都听,我说一段儿,大家伙儿“哗—哗—!”乐呀!再看树上的苹果“哗—哗—!”跟着包袱儿长!一会儿的工夫,全变小西瓜!王:好么!这也太神了?!你的艺术有这么大的的力量?马:这不算什么新鲜!王:还不新鲜?马:咱们北京有个好养小孩蛐蛐儿的老人叫王长友,这老人好玩儿蛐蛐儿。

他有个越冬的蛐蛐儿,过冬的蛐蛐儿,斗蛐蛐儿从来没败过——夏天斗蛐蛐儿咬啊,准胜。

练气功(马派相声)马:有几位老观众啊没买到前排的票,很别高兴。

王:哦。

马:别解,前排后排都一样——看曲艺别分前、后排;假如要是看戏,看戏,买前排——得看,看看人家表演、眼神、动作,唱花脸的看看人家脸谱……那个坐前排。

王:是。

马:看戏一定要坐前排,曲艺别分……假如要是看杂技……王:如何着?马:记住啊!听着啊——看杂技,别买前排啊!后排,最好是楼上。

王:如何呢?马:那玩意儿悬呐!杂技——耍碟子、耍碗儿、耍流星的、耍坛子的、耍飞叉……固然说了人家保托、范儿准,可不能出错儿……人有失手、马有漏蹄——你知道什么时候撒手?坐前排的都有性命之忧!掇你脑袋上你告他去?顶多了带你到医院上点儿药完了。

这备别住啊——这个…这个咱们老演员王雨田耍叉,王雨田知道吗?王:王雨田知道啊!马:王雨田那耍叉很好的了!多青年了,那有手绝的——这叉“刷-刷-刷-刷!”扔起来,拿手背接;这叉“骨碌骨碌”轱辘下来,去用足背接,往起这么一踢,“刷!”踢起来还那么接。

王:还那么接,好啊!马:挺好的么,那回——出事儿了!王:如何呢?马:就这么一踢,“刷!”没踢起来!王:踢哪儿去了?马:奔台下去了,这叉!王:嚯——!马:叉头冲下,把儿冲上!前三排!王:哎呀!马:前三排当间儿正坐着一大肥子,这大肥子新剃的头——这头剃得挺亮!这叉头“当!”戳上了,“夸嚓!”叉掉地上了。

大家一瞧“哟——!”都吓一大跳啊。

王:可别。

马:再瞧这肥子,撇撇嘴、胡噜胡噜脑袋……没事儿!照样儿看玩意儿!王:是啊?!马:一打听啊——这肥子,练过气功!这巧劲儿。

王:好么——遇见同行的了!马:他打坐那里他就运着气呢。

王:好么!马:有人疑惑说了气功这玩意儿?哎——那是多年的了。

王:气功?马:别是任何人拿过来就练。

有的孩子儿疑惑,“哎呀,我也练吧!我少林寺吧!”……你甭上少林寺,你到那里也练可不能。

你哪儿寻少林寺去?那些位也别是在那里练的!……净瞧人家——砸石头,一大石头往脑袋上,“当!当!”一大块砖,往脑袋上磕,脑袋没事儿,砖两半儿了。

传统相声艺术鉴赏之马派相声【摘要】本文介绍了马派相声代表人物马三立、马志明的基本情况,详细分析了马派相声的艺术特点,主要包括:冷面滑稽、外松内紧、有条不紊、表演细腻、含蓄隽永。

而正是由于这些艺术特点,使得马派相声被公认为传统相声“四大流派”之一,受到广大相声观众的热爱与尊敬。

【关键词】马派相声;马三立;马志明;艺术特点中图分类号:J826文献标志码:A文章编号:1007-0125(2021)01-0025-02相声作为一种表演形式,从清朝末期发展至今已有一百多年的历史,从记录最早的相声艺人张三禄到现在火遍全国的德云社,期间经过一代又一代相声艺人的不懈努力,相声最终发展成为一种成熟的语言艺术形式。

而马派相声,作为公认的传统相声“四大流派”之一,深受社会各界及广大观众的热爱与尊敬。

马派相声雅俗共赏,在中国相声界形成了“无派不宗马”的说法。

一、马派相声代表人物(一)马三立[1]。

马三立(1914-2021),中国已故相声泰斗。

马三立出身相声世家,自幼受家庭艺术熏陶。

父亲马德禄是之一,又是相声前辈艺人恩绪的宠徒和门婿;兄马桂元师承“相声八德”之一李德钖,以擅演“文哏”段子著称。

家庭环境使他从小就耳濡目染,对相声艺术十分熟悉。

他12岁跟父亲马德禄学艺,15岁拜“相声八德”之一的周德山(绰号“周蛤蟆”)为师。

马三立艺术功底扎实,善于观察社会生活,注意从生活中汲取养分,以其含蓄隽永、质朴自然、蕴藉深远的艺术风格,卓然屹立于中国相声艺术之林。

马三立在长期的艺术实践中潜心探索,创立了独具特色的“马派相声”。

主要代表作有《文章会》、《卖挂票》、《开粥厂》、《夸住宅》、《白事会》、《黄鹤楼》、《买猴儿》、《似曾相识的人》、《10点钟开始》、《家传秘方》、《学说瞎话》、《逗你玩》等。

(二)马志明[2]。

马志明,1945年生于天津,相声泰斗马三立先生长子。

被观众们尊称为“少马爷”。

受家庭影响,自幼喜爱相声和戏曲。

20世纪80年代由相声大师侯宝林先生代收师弟,拜已故相声前辈朱阔泉为师。

马氏相声创作手法

马氏相声是中国著名相声艺术家马季所创建的相声艺术流派,其创作手法主要包括以下几个方面:

独特的台词创作。

马氏相声在台词创作上极为讲究,善于将平常的语言生活化,形象化,并具有潜在的幽默感。

他们讲究“听众一定要能听懂,还要听得出所说的话是有深意的”。

精湛的语音表演。

马氏相声注重语音的准确性和韵律感,善于利用声音表达情感,使得相声更加生动、活泼,更容易引起听众的共鸣。

丰富的肢体表演。

马氏相声注重肢体语言的运用,通过肢体动作、面部表情等手段来增强表演的效果和趣味性。

独特的创新意识。

马氏相声在创作中不断创新,善于从生活中寻找素材,加入新元素,使得作品更具时代感和现代性。

总之,马氏相声以其独特的创作手法,深受观众喜爱,成为了中国相声艺术的重要流派之一。

练气功(马派相声)

马派相声的练气功,是一种非常有趣和特色的表演形式。

练气功的目的是通过特定的

动作和呼吸来调节身体的气息和精神状态。

马派相声所采用的形式和技巧与传统的气

功稍有不同。

下面是一些常见的练气功动作和相关的表演技巧:

1. 开步练气功:这是马派相声中常见的一种动作,表演者通过双脚分开站立,然后一

步一步地向前移动,同时配合特定的动作和呼吸,来调节身体的气息和节奏。

2. 手指练气功:马派相声中的手指练气功也是一种独特的表演形式。

表演者通过灵巧

地运用手指,进行各种灵活的动作和技巧,来调节身体的气息和增强手指的敏捷性。

3. 坐姿练气功:除了站立的姿势,马派相声中也常常采用坐姿的形式进行练气功。

表

演者通过保持稳定的坐姿,配合特定的呼吸和动作,来调节身体的气息和放松身心。

4. 调息练气功:练气功的关键是调控呼吸。

马派相声中的表演者通过特定的呼吸技巧,来调节身体的气息和精神状态。

他们会采用深呼吸、腹式呼吸等方式,来达到放松身

心和增强体力的效果。

5. 腹肌练气功:马派相声中常常强调腹肌的锻炼和训练。

通过特定的动作和技巧,表

演者可以锻炼和塑造自己的腹肌,增强体力和形象。

练气功是马派相声中不可或缺的一部分,它不仅能够帮助表演者调节身体和精神状态,还可以增强身体的柔韧性和灵活性。

同时,练气功也是马派相声表演中的一种特殊技巧,能够给观众带来不同寻常的视觉和听觉体验。

中国相声三大世家之马家相声自立业以来,基本以收徒授业为主要传承形式,但细究起来,行内子承父业者也占了不小的比重。

而家庭出身对个人事业的影响,亦是增光添彩。

俗语说:门里出身,自带三分。

确实如此,自幼便浸淫于一个环境中,耳濡目染,势必比半路出家要自然得多,也占尽了地利人和的便宜。

而老一辈的相声三大家族就是侯家、马家和常家。

今天要介绍的就是马家。

马家:恩绪、马德禄、马桂元、马三立、马敬伯、马志明等人。

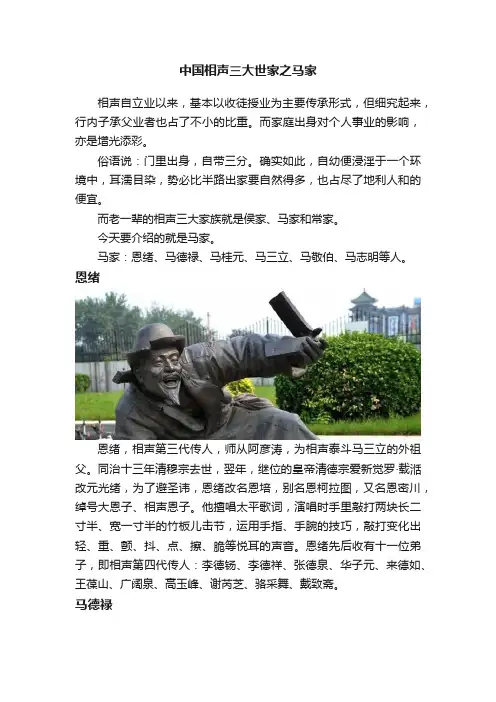

恩绪恩绪,相声第三代传人,师从阿彦涛,为相声泰斗马三立的外祖父。

同治十三年清穆宗去世,翌年,继位的皇帝清德宗爱新觉罗·载湉改元光绪,为了避圣讳,恩绪改名恩培,别名恩柯拉图,又名恩密川,绰号大恩子、相声恩子。

他擅唱太平歌词,演唱时手里敲打两块长二寸半、宽一寸半的竹板儿击节,运用手指、手腕的技巧,敲打变化出轻、重、颤、抖、点、擦、脆等悦耳的声音。

恩绪先后收有十一位弟子,即相声第四代传人:李德钖、李德祥、张德泉、华子元、来德如、王葆山、广阔泉、高玉峰、谢芮芝、骆采舞、戴致斋。

马德禄马德禄,原名马恩禄,马三立的父亲,回族人(1882-1935),相声前辈“八德”之一。

马德禄表演相声注重刻画人物,语言形象、幽默。

幼年刻苦攻书,具有一定文化素养,长期在京津一带演出,深受观众欢迎。

一九二零年前后为李德钖捧眼,颇为李所倚重,曾说“我有几块活是德禄给捧起来的”。

马桂元马桂元(1911-1940 ):相声演员,他是“相声八德”之一马德禄长子,马三立之兄,其外祖父是相声老前辈恩绪,其子马敬伯也是著名相声演员。

师承号称“万人迷”的相声名家李德钖,以善演“文哏”段子著称。

一生收徒三人:冯宝华、赵宝贵、骆宝珊。

作品有《三近视》、《贾行家》,对口《吃元宵》、《醋点灯》、《学四省话》。

马三立马三立(1914年10月1日-2003年2月11日),中国相声第五代演员,著名相声表演艺术大师。

回族,出生于北京,祖籍甘肃永昌县,从小生活在天津,直至去世。

家传秘方儿(马派相声)

(音效:市井熙攘的声音)

马大师:大家好,我是相声界的马大师!今天给大家传授一门家传秘方儿,让我们一

起来听听吧。

(掌声)

马大师:首先是一种调节心情的秘方儿,叫做“开心散”。

这种秘方儿可以让你在不

开心的时候转转忧愁,快速找回笑声。

(敲打木鱼的声音)

马大师:要使用这个秘方儿,首先需要买一把木鱼,然后到阳光明媚的地方,只管敲打,敲打,敲打!边敲边吹口哨,听着那儿声音,相信你的心情会跟着变得开心起来。

(笑声和掌声)

马大师:接下来是一种改善记忆力的秘方儿,叫做“记忆水”。

这个秘方儿适合那些

经常记不住事情的人,只要按照我的方法来做,记忆力肯定能提高。

(水流声)

马大师:首先,买一瓶水,最好是自然泉水,然后在早上醒来的时候,先喝一点,再

用水洗脸,最后再喝一点。

这样,水的能量会通过你的身体进入大脑,提高你的记忆力。

(笑声和掌声)

马大师:最后是一种增长智慧的秘方儿,叫做“智慧茶”。

这种秘方儿适合那些希望变得更聪明的人,只需一杯茶,就能增加智商!

(淋浴声)

马大师:先准备一杯绿茶,将开水温度调至45摄氏度,泡茶时间要精确到30秒。

然后,只需将茶倒在头顶上,让智慧之光洒落到大脑中,助你迅速增长智慧。

(笑声和掌声)

马大师:以上就是我给大家传授的家传秘方儿,希望大家能够在生活中多多尝试,取得好的效果。

记住,这些秘方儿只是娱乐而已,不要误会哦!

(掌声和笑声渐渐消失)。

相声艺术流派——马(三立)派作者:汪景寿、藤田香发表时间:2003-6-10 8:15:00 来源:中华相声点击:6425 次马三立,回族,1914年生,祖籍甘肃省永昌县。

少年时代就读于天津汇文中学,是旧时代相声艺人中少有的识文断字的,为后来发展“文哏”相声打下了基础。

他出身于曲艺世家。

祖父马诚方是评书艺人,外祖父恩培(恩绪)是相声艺人。

父亲马德禄、哥哥马桂元都是著名的相声艺人,母亲恩萃卿曾演唱过京韵大鼓。

马三立从小受到艺术熏陶,十五岁拜“相声八德”的周德山为师,技艺大见精进,先后与耿宝林、刘奎珍、侯一尘、张庆森搭档,享名于京津及东北等地。

五十年代参加天津市曲艺团,曾任副团长。

马三立表演照马三立酷爱相声事业,技艺精益求精,即使在遭受坎坷之时和臻于炉火纯青之后,也不肯稍有松懈。

陈笑暇《马老永葆赤子心》一文介绍说:“马三立是个严于律己的人,他深知‘业精于勤荒于嬉’。

回团后,总是天不亮就起床,每晚都考虑着曲艺工作,想到很晚才入眠。

睡醒一觉后就躺在床上假寐,默想着今天应该做什么。

嘴里叨叨念念地背词儿,怕吵醒老伴,还是把老伴吵醒了。

”作为相声艺术的重要流派,马(三立)派相声具有哪些艺术风格特色呢?自指性强,富于变化。

马三立的“垫话”妙趣横生,引人入胜,大都是自指性的聊天儿,显得自然、亲切。

然而,如果每段相声都是一个模式,就显得单调乏味,于是在自指性的聊天儿基础上不断有所变化。

如《吃元宵》的“垫话”里有这么一段:甲你念过多少书?什么学校毕业?乙我什么学校也没毕业,小时候念过三、二年书。

甲念三、二年书就说相声?那怎么能行啊?这简直是胡闹。

乙这么说,你的文化水平很高?甲你看哪?乙看不出来。

甲听。

乙也听不出来。

甲你听听言谈文雅,举止大方,未语先笑,代客煎药……乙啊?还代客煎药?开药铺哇?甲不,这句没有用,是个配句。

关于逗哏的学问究竞有多大,如果正经八百地讨论下去,虽然还保持着自指性,却失去了相声味。

这里一个“外插花”的“包袱”把讨论引回到相声中来,表面看来,似乎是横生枝节,实际上使自指性的“垫话”更顺畅地发展下去,这才是相声呢?不唯“垫话”如此,在“正活”里自指性的叙述常常有实质性的微妙变化。

中国相声艺术溯源一、古代类相声艺术在中国古代先秦时期,就有了讲故事和笑谈的传统。

先秦诸子百家中的很多典籍中都收录了大量的笑话和幽默故事。

例如《庄子》中的"庖丁解牛"、《列子》中的"愚公移山"、《韩非子》中的"齐王射鹄"等故事,都包含着幽默讽刺的元素。

这些故事和笑谈为相声艺术提供了源远流长的文化土壤。

春秋战国时期,一种被称为"百戏"的综合性表演艺术非常流行。

百戏包含了杂技、歌舞、魔术、滑稽戏等多种表演形式。

其中滑稽戏的部分,表演者扮成各种角色,以幽默诙谐的台词和动作逗人发笑。

百戏中的滑稽表演对后世相声艺术产生了深远的影响。

同时,先秦时期也出现了专门搜集笑话的书籍,如《晏子春秋》中收录了很多晏婴的幽默故事,这些笑话内容涉及社会生活的各个方面。

汉代是说唱艺术蓬勃发展的时期,各种说唱表演形式兴盛。

其中有一种被称为"谐谑"的表演形式,表演者讲笑话、说趣闻,以幽默风趣的语言和表演逗笑观众。

汉代还有"俳优"、"弄臣"等角色,他们常常在宫廷中表演滑稽戏和谐谑故事,逗皇帝和贵族们开心。

汉代说唱艺术中的谐谑表演和滑稽戏,为相声艺术提供了直接的传承和借鉴。

例如《西京杂记》中记录了汉代民间流传的笑话,魏晋南北朝时期,笑话和谐谑故事的收集整理达到高潮,出现了专门的笑话集和谐谑故事集。

其中《笑林》是现存最早的笑话集,收录了大量魏晋时期的笑话和谐谑故事,对后世相声艺术产生了重要影响。

《笑林》中收录的笑话涉及政治、社会、生活等各个方面,语言幽默,讽刺意味浓厚。

同时,谐谑戏也继续发展,表演者化妆成各种角色,表演短小的喜剧故事,以逗趣幽默的台词和动作吸引观众。

在唐代,出现了"说诨"和滑稽戏,是相声艺术更早期的形态。

说诨是一种幽默表演艺术,表演者以诙谐的语言和动作逗人发笑。

唐代的滑稽戏也十分盛行,表演者化妆成各种角色,以幽默风趣的台词和动作表演短小的喜剧段子。

艺术的魅力(马派相声)

马派相声是中国传统相声的一种流派,以马三立为代表人物,他以其独特的艺术风格和形象深受观众喜爱。

马派相声的魅力在于以下几个方面:

第一,幽默诙谐。

马派相声的表演风格幽默诙谐,充满了笑料和笑点,能够给观众带来欢乐和笑声。

马三立以其巧妙的语言搭配和生动的表情动作,能够将普通的事物和场景转化为搞笑的情境,给观众带来轻松愉快的体验。

第二,生活真实。

马派相声的创作和表演都倾向于以生活为题材,讲述人们生活中的琐事和趣事。

他以幽默的方式刻画人物形象和描绘场景,使得观众能够在其中感受到生活的真实和常态。

这种真实性让观众更容易产生共鸣,增加了相声的感染力和吸引力。

第三,艺术追求。

马派相声注重艺术的表达和追求,力求在搞笑的基础上注入一定的艺术意蕴。

在相声的表演中,马三立注重情感的表达和角色的塑造,追求角色形象的鲜明和情感的细腻。

他巧妙地运用声音、语言和肢体动作,使得观众能够更深入地理解和感受其作品的艺术内涵。

第四,文化传承。

马派相声不仅致力于创作和表演,还积极参与传统文化的传承和弘扬。

马三立在相声中经常运用传统文化元素和故事情节,使得观众在欣赏相声的同时能够感受到中国传统文化的博大精深。

这种文化传承的努力使得马派相声在当代社会仍然具有很高的艺术价值。

综上所述,马派相声的魅力在于其幽默诙谐的表演风格、生活真实的题材创作、艺术追求的表达和文化传承的努力。

这些特点使得马派相声在中国艺术界独树一帜,并且在观众中享有很高的声誉和影响力。

马派相声在西安的发展研究作者:王钊来源:《新西部下半月》2014年第02期【摘要】本文概述了马派相声的艺术特点,介绍并分析了马派相声在全国尤其是在西安的传播与发展过程,提出了在西安更好地传承与发展马派相声的对策。

要坚持推出新人新作;保持自身的艺术特点;注重结合地方文化;建立产业文化链条。

【关键词】西安;马派相声;发展;保护马三立是我国相声表演大师,在长期的艺术实践中潜心探索,创立了独具特色的“马派相声”。

抗日战争爆发时期,马派弟子、天津相声演员张玉堂等一批京津一带曲艺艺人陆续内迁来到西安,最初从街头卖艺开始。

原本的两派相声——京派“帅”和津派“怪”,结合了西北民风、民俗,逐渐形成西北派的“迈”(豪迈)。

到解放前夕,西安民乐园、东五路一带曲艺茶园多达几十家。

经过几十年的发展,马派相声弟子已经在西安生根发芽,目前已成立了数十家相声专业、业务团体,在艺术风格、创作改编、表演方式上逐步形成了自己的特色。

本文试从马派相声传入西安起入手,逐步还原马派相声在西安的传播和发展历程,并对其今后发展和保护提出意见和建议。

一、马派相声的艺术特点马派相声以“冷面滑稽”、“外松内紧”、“有条不紊”、“表演细腻”、“含蓄隽永”等特点著称。

本色、自然,丝毫没有表演的痕迹。

内容上善于刻划小市民的形象,艺术手法和美学趣味以“自嘲”为主,自成一家,别具一格。

1、语言清晰连贯相声是“说”的艺术,属于“以词叙事”的说唱艺术,而有别于“以身代事”,进入角色的戏剧艺术。

这种表演方式密切了演员和观众之间的关系,缩短了舞台上下的距离。

“说”是相声最重要的表现方式,也是幽默的载体。

相声作品中,许多是以说见长的。

“说”是相声演员的基本功,要求口齿伶俐,语速流畅,吐字清晰,一气呵成。

马三立自小就打下了扎实的基本功,对于“贯口活”可以说是达到了信手拈来的境界,并且对已有的老段子加以充实,通过增加其难度进一步提升观赏效果。

值得一提的是,因为马三立是回族,因此他改编的《报菜名》不仅丰富了内容,还将一些民族忌讳的菜品进行了更换和代替,提升了相声的民族性和广泛性。

传统相声艺术鉴赏之马派相声相声是中国传统文化的重要组成部分,是一种综合性的说唱艺术。

马派相声是中国相声发展历史上的一个分支流派,兴起于清末民初时期。

本文将为您介绍传统相声艺术鉴赏之马派相声。

马派相声的起源和发展马派相声起源于宣化一带,是以“社火”为基础发展起来的吹逗小品,后逐渐演化成为一种齐唱和说脱俗的民间艺术。

20世纪初,马庆云将马派相声引入京城,成为了当时京城相声艺术的一种重要流派。

马派相声有着自己鲜明的特点,在演出内容和表演形式上不同于其他相声流派。

马派相声讲究逗趣、机智,善用文字游戏和俚语调侃,曲折细腻,语言诙谐风趣。

马派相声中的常见剧目《七侠五义》《七侠五义》是马派相声中的代表作,该剧目主要讲述了北方七个侠义好汉拯救穷苦百姓的故事。

整个剧目紧凑、引人入胜,其中穿插了许多寓意深刻的小段子,深受观众喜爱。

《钓秦淮》《钓秦淮》是一出盛行于明清,流传至今的传统戏曲折子戏。

也是马派相声的经典剧目之一,主要讲述了一个钓鱼者在秦淮河畔,顺利地钓到了一位美丽动人的姑娘,并展开了一段爱情故事。

《白云岗》《白云岗》取材自明代小说《三国演义》,主要讲述了三国时期刘备、关羽、张飞三位好汉收集民心、抗击董卓的故事。

马派相声中的《白云岗》以妙趣横生的段子、优美婉转的曲调,让观众耳目一新。

马派相声在当代的影响在当代社会,马派相声将传统的相声文化与现代元素相结合,使得马派相声具有时代感和创新性。

当代著名相声演员马季则是马派相声的代表人物之一,他的相声作品在深挖传统相声内涵的同时,注入了新时代的元素和思想,受到了广大观众的喜爱和欢迎。

总的来说,马派相声有着自己独特的文化价值和艺术魅力,是中国传统相声文化不可或缺的一部分。

相信随着时代的发展,马派相声将会越来越受到人们的关注和喜爱。

揭开你所不知道的“马氏相声”的神秘面纱相声界有句话叫“无人不宗马”,可见马氏相声对整个行业的影响力之大。

今天我们就来盘点一下“马”氏一脉:主要系谱图1、马诚方(生卒不详)马诚方是马三立的祖父,清末著名评书艺人,擅说《水浒》,名噪一时。

马诚方有三个儿子:长子马恩禄、次子马恩寿、三子马恩荣。

2、马德禄(1882-1935)马德禄是马恩禄的艺名,相声八德之一,马三立的父亲。

马德禄擅长白沙撒字,能在地上撒双钩的“福禄寿喜”、“招财进宝”、“黄金万两”等。

3、马桂元(1911-1940)左起:马桂英、马三立、马桂林、马桂元马桂元是马德禄的儿子,马三立的亲哥哥,“万人迷”的李德钖的徒弟。

马桂元自幼耳濡目染,尤擅长贯口活,可惜英年早逝,如果能和弟弟马三立一样活到90来岁的话,那马家绝对又出一个宗师级人物。

4、马三立(1914-2003)马三立、赵佩茹马三立是马德禄的儿子,马桂元的弟弟,原名马桂福,是一位德艺双馨的人民艺术家。

马三立进一步发扬了“马氏相声”,以贯口活为主,专攻“说”,他的《夸住宅》、《开粥厂》、《十点钟开始》、《买猴》、以及《似曾相识的人》都是非常经典的作品。

5、马志明(1945——)马志明、黄族民马志明大家可能相对熟悉一些了,马三立的儿子,是现今在世的相声艺人中辈分最高的之一,人称少马爷。

少马爷从小对曲艺耳融目染,1957年考入天津戏校学武花脸,1962年调入天津市曲艺团,正式开始说相声,还专门学过京韵大鼓,可以说是一位功底非常全面、扎实的相声演员,能唱也能说。

6、马敬伯(1932-2013)马敬伯马敬伯是马桂元的儿子,马志明的堂哥。

马桂元去世的早,其实是马三立把马敬伯养大的。

谈及马敬伯,堂弟马志明这样评价:“他从小就是老实孩子,我从没听他说过任何人一句不是,在他眼里别人都是好人”。

7、班笑魁(1920-1997)班德贵(右)班笑魁即班德贵,马三立的徒弟。

1953年10月拜于马三立门下,同时收范振钰为徒。