加利福尼亚大学微波等离子体简介

- 格式:ppt

- 大小:833.50 KB

- 文档页数:16

微波等离子微波等离子技术是一种利用微波能量来产生等离子体的方法。

它在许多领域中有着广泛的应用,包括材料加工、环境治理、医疗诊断和治疗等。

下面将详细介绍微波等离子技术的原理、应用和未来发展方向。

一、微波等离子技术的原理微波等离子技术基于微波辐射与物质相互作用的原理。

当物质受到高频电磁场(即微波)的辐射时,分子内部的电荷会受到激励,从而导致分子振动和碰撞。

当电场强度足够大时,分子内部的电荷会被激发到足够高的能级,从而形成等离子体。

这种由微波辐射产生的等离子体称为微波等离子。

二、微波等离子技术的应用1. 材料加工:微波等离子技术可以用于材料表面处理、涂层制备和纳米材料合成。

通过调节微波功率和频率,可以控制材料表面的化学反应和物理性质,从而实现对材料的改性和功能化。

2. 环境治理:微波等离子技术可以用于大气污染物的降解和废水处理。

通过将被污染的空气或水暴露在微波辐射下,污染物分子中的键合能量会被破坏,从而实现其降解和去除。

3. 医疗诊断和治疗:微波等离子技术可以用于医学影像诊断和肿瘤治疗。

在医学影像诊断中,微波等离子技术可以通过检测组织中的微波信号来获取组织的结构和功能信息。

在肿瘤治疗中,微波等离子技术可以用于局部加热肿瘤组织,从而实现肿瘤的消融或减小。

三、微波等离子技术的未来发展方向1. 提高效率:目前微波等离子技术在能量转换效率方面还存在一定的局限性。

未来需要进一步提高微波能量与物质相互作用的效率,以提高整体系统的能量利用率。

2. 扩大应用范围:目前微波等离子技术主要应用于材料加工、环境治理和医疗领域。

未来可以进一步拓展其应用范围,如在能源领域中利用微波等离子技术进行高效能量转换和储存。

3. 提高控制性:微波等离子技术的控制性对于实现精确的加工和治疗非常关键。

未来需要发展更加精确、可调控的微波等离子技术,以满足不同领域的需求。

4. 降低成本:目前微波设备和相关材料的成本较高,限制了微波等离子技术的应用推广。

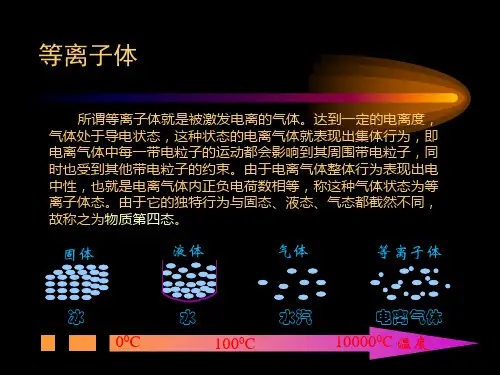

放电等离子体烧结技术(SPS)一、S PS合成技术的发展▪最初实现放电产生“等离子体”的人是以发现电磁感应法则而知名的法拉第(M.Farady),他最早发现在低压气体中放电可以分别观测到相当大的发光区域和不发光的暗区。

▪ngmuir又进一步对低压气体放电形成的发光区,即阳光柱深入研究,发现其中电子和正离子的电荷密度差不多相等,是电中性的,电子、离子基团作与其能量状态对应的振动。

他在其发表的论文中,首次称这种阳光柱的状态为“等离子体”。

等离子体特效图▪1930年,美国科学家提出利用等离子体脉冲电流烧结原理,但是直到1965年,脉冲电流烧结技术才在美、日等国得到应用。

日本获得了SPS技术的专利,但当时未能解决该技术存在的生产效率低等问题,因此SPS技术没有得到推广应用。

▪SPS技术的推广应用是从上个世纪80年代末期开始的。

▪1988年日本研制出第一台工业型SPS装置,并在新材料研究领域内推广应用。

▪1990年以后,日本推出了可用于工业生产的SPS第三代产品,具有10~100t 的烧结压力和5000~8000A脉冲电流,其优良的烧结特性,大大促进了新材料的开发。

▪1996年,日本组织了产学官联合的SPS研讨会,并每年召开一次。

▪由于SPS技术具有快速、低温、高效率等优点,近几年国外许多大学和科研机构都相继配备了SPS烧结系统,应用金属、陶瓷、复合材料及功能材料的制备,并利用SPS进行新材料的开发和研究。

▪1998年瑞典购进SPS烧结系统,对碳化物、氧化物、生物陶瓷登材料进行了较多的研究工作。

▪目前全世界共有SPS装置100多台。

如日本东北大学、大阪大学、美国加利福尼亚大学、瑞典斯德哥尔摩大学、新加坡南洋理工大学等大学及科研机构相继购置了SPS系统。

▪我国近几年也开展了利用SPS技术制备新材料的研究工作,引进了数台SPS烧结系统,主要用于纳米材料和陶瓷材料的烧结合成。

▪最早在1979年,我国钢铁研究总院自主研发制造了国内第一台电火花烧结机,用以批量生产金属陶瓷模具,产生了良好的社会经济效益。

微波消解电感耦合等离子体微波消解电感耦合等离子体(Microwave Plasma Inductively Coupled Plasma,简称MP-ICP)是一种常用于样品消解的技术。

它利用等离子体发生器将气体放电后产生的高温高能量等离子体,用于加热和分解样品中的有机、无机物及重金属等,使其分解成离子。

离子在高温等离子体中被激发,发出光谱线,通过分光光度法检测其中含量,从而实现样品分析。

MP-ICP样品消解技术有以下优点:首先,消解速度快,样品处理时间短。

其次,样品容易处理,能够消解各种类型的样品。

此外,消解获得的溶液纯度较高,能够在低浓度下精确测得目标元素。

最后,消解的过程中减少了实验操作过程对特定元素污染的风险,提高了实验数据的质量和可靠性。

MP-ICP样品消解技术主要应用于环境监测,食品安全检测、地质矿产分析、医学诊断等领域。

以下以环境监测领域为例,介绍MP-ICP的应用。

1. 大气污染检测MP-ICP能够快速、高效地检测大气污染物的元素。

通过样品的消解,可将元素转化为离子,并通过光谱分析获得目标元素的浓度。

这种方法可以分析大气中的重金属和有机化合物元素,为环境污染数据提供依据。

土壤中的重金属、有机化合物等物质的检测一直是环境污染监测领域的难点之一。

使用MP-ICP样品消解技术,可以快速、准确地对土壤中的重金属、半金属、有机化合物进行分析。

MP-ICP同样适用于水体监测。

水中的污染物通常是溶解态的,因此要将其固定到离子态。

通过MP-ICP的消解技术,离子可以被激发发出光谱线,通过光谱线的强度和波长,获得目标元素的定量信息,为水体污染数据提供科学依据。

MP-ICP样品消解技术,是目前化学分析领域中应用较广泛的一种技术,其优点在于快速、准确、检测范围广、样品数量小、操作简便以及绿色、环保。

随着科学技术的发展,MP-ICP样品消解技术将在各领域发挥更大的作用。

微波等离子体化学气相沉积原理咱们先来说说啥是化学气相沉积。

简单来讲呢,就是让一些气体发生化学反应,然后在某个表面上形成一层薄膜。

就好比你给一个东西穿上一层特制的衣服一样。

这层薄膜可有大用处啦,可以让这个东西变得更耐磨、更耐腐蚀,或者有一些特殊的光学、电学性能。

那微波等离子体又是什么鬼呢?想象一下,微波就像是一种超级能量波。

当我们把它加到一些气体里面的时候,就会发生神奇的事情。

气体里的原子和分子就像是一群被老师点名的小朋友,突然变得超级活跃。

这个时候,这些气体就变成了等离子体。

等离子体可不是一般的东西哦,它里面有很多自由电子、离子,就像是一个充满活力的小宇宙。

在微波等离子体化学气相沉积这个过程里,微波就像是一个超级指挥家。

它指挥着那些气体分子和原子,让它们在一个特定的空间里欢快地跳舞。

那些作为原料的气体,在微波的作用下,原子和分子之间的化学键开始松动,就像小伙伴们之间松开了拉着的小手。

然后呢,这些松动的原子和分子就开始重新组合啦。

它们像是在玩搭积木的游戏,按照一定的规则组合在一起,形成我们想要的物质。

这个过程就像是魔法一样,原本是一些简单的气体,在这个特殊的环境下,就变成了一层漂亮又实用的薄膜,附着在我们预先准备好的基底上。

你知道吗?这个过程里还有很多有趣的小细节。

比如说,微波的功率大小就像是音乐的音量一样,会影响到整个反应的节奏。

如果功率太大,就像是音乐放得太响,那些气体分子可能会被吓得不知所措,反应就会变得很混乱。

要是功率太小呢,就像音乐声音太小,气体分子们又没什么活力,反应就会慢吞吞的。

而且呀,那些作为原料的气体种类也很重要呢。

不同的气体就像是不同性格的小伙伴。

有的气体很活泼,一进入这个微波等离子体的环境,就迫不及待地参与反应。

有的气体就比较害羞,需要别人拉一把才能开始反应。

这个微波等离子体化学气相沉积技术在很多地方都有大用处。

在电子行业里,它可以给芯片穿上一层薄薄的保护膜,让芯片变得更稳定、更可靠。

超材料在隐身技术领域的应用目录编者按 (1)1.超材料介绍 (1)2.超材料的隐身技术应用优势 (3)3.超材料的隐身技术军事应用进展 (4)4.超材料的隐身技术军事应用前景 (5)编者按超材料具备常规材料所不具备的超常物理性能,能够实现对光波、电磁波、声波的操控,由此带来武器装备性能的提升和设计自由度的拓展。

近年来,超材料在隐身技术领域的应用成果不断涌现。

作为提高武器系统生存与突防尤其是纵深打击能力的有效手段,超材料已成为立体化战争中最有效的突防技术手段。

1.超材料介绍超材料又名超颖材料,是指具有人工设计的结构、呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料,介于宏观与微观之间的介观微结构是超材料的基本组成单元。

它通过复杂的人造微结构设计与加工,实现了人造“原子”及其组合,可以改变原有材料对电磁场的响应。

超材料技术是一个跨学科领域,涉及电子工程、凝聚态物理、微波、光电子学、材料科学、半导体科学以及纳米技术等,其设计思想和方法成为发掘材料新功能、引领产业新方向、提高材料综合性能的重要手段,是继高分子材料、纳米材料之后新材料领域又一重大突破。

超材料是一个热门研究课题,尤其在涉及现代天线结构的领域更是如此。

今天我们就一起来认识一下。

超材料的简介超材料CmetamateriaD,其中拉丁语词根表示“超出、另类”等含义,因此一般文献中给出超材料的定义是“具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。

”指的是一些具有人工设计的结构并呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料。

简而言之,超材料是指能够实现自然界中未知特性的材料和结构的组合,是21世纪以来出现的一类新材料,其具备天然材料所不具备的特殊性质,而且这些性质主要来自人工的特殊结构。

超材料的设计思想是新颖的,这一思想的基础是通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制,从而获得超常的材料功能。

超材料的设计思想昭示人们可以在不违背基本的物理学规律的前提下,人工获得与自然界中的物质具有迥然不同的超常物理性质的“新物质”,把功能材料的设计和开发带入一个崭新的天地。

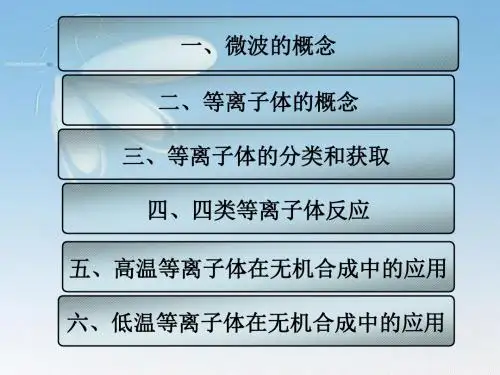

微波等离子体原理微波等离子体技术是一种新型的等离子体发生技术,它利用微波能量来激发气体分子,使其电离成等离子体。

微波等离子体技术在材料加工、环境治理、能源开发等领域具有广泛的应用前景。

本文将从微波等离子体的基本原理、特性和应用方面进行介绍。

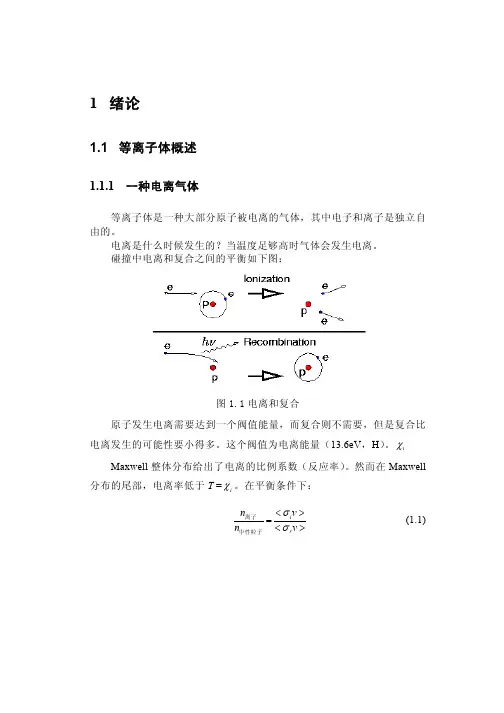

首先,我们来了解一下微波等离子体的基本原理。

微波等离子体是通过微波能量来激发气体分子,使其电离成等离子体。

在微波场的作用下,气体分子会受到电磁力的作用而加速运动,从而发生碰撞和电离。

当气体分子电离成等离子体后,会产生丰富的自由电子、正离子和激发态分子,形成等离子体云。

微波等离子体的产生过程是一个复杂的非平衡态过程,需要考虑电磁场、气体动力学、等离子体动力学等多个因素的综合作用。

其次,微波等离子体具有一些特殊的特性。

首先,微波等离子体的电离效率高,能够在较低的能量输入下产生丰富的等离子体。

其次,微波等离子体的温度较低,能够在较低的温度条件下产生等离子体,适用于对材料进行精细加工。

此外,微波等离子体还具有较高的等离子体密度和较短的响应时间,能够快速响应外部激励信号。

这些特性使得微波等离子体在材料加工、环境治理、能源开发等领域具有广泛的应用前景。

最后,我们来看一下微波等离子体在各个领域的应用。

在材料加工领域,微波等离子体可以用于表面改性、薄膜沉积、纳米材料合成等方面,具有高效、环保、低能耗的优势。

在环境治理领域,微波等离子体可以用于废气处理、水处理、固体废物处理等方面,能够高效降解有机污染物和重金属离子。

在能源开发领域,微波等离子体可以用于等离子体聚变、等离子体反应堆等方面,具有高效、清洁、可持续的特点。

综上所述,微波等离子体技术是一种新型的等离子体发生技术,具有高电离效率、低温度、高密度和短响应时间等特点,具有广泛的应用前景。

随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,相信微波等离子体技术将在材料加工、环境治理、能源开发等领域发挥越来越重要的作用。

微波等离子体技术方面的书引言微波等离子体技术是一门研究微波波长尺度下等离子体物理和工程的学科。

它涵盖了从基础理论研究到应用工程的广泛领域。

本书将介绍微波等离子体技术的基本原理、应用领域和最新研究进展。

第一章:微波等离子体的基本原理1.1 等离子体的基本概念和特性 - 等离子体的定义和分类 - 等离子体的性质和行为1.2 微波与等离子体的相互作用 - 微波与等离子体的耦合机制 - 微波在等离子体中的传播特性1.3 等离子体的产生和维持 - 等离子体产生的方法和设备 - 等离子体的维持和控制技术第二章:微波等离子体技术的应用领域2.1 等离子体加热和等离子体烧结技术 - 微波等离子体加热的原理和应用 - 微波等离子体烧结的原理和应用2.2 等离子体诊断和等离子体处理技术 - 微波等离子体诊断方法和设备 - 微波等离子体处理技术的应用2.3 等离子体光源和等离子体发射技术 - 微波等离子体光源的原理和应用 - 微波等离子体发射技术的原理和应用第三章:微波等离子体技术的最新研究进展3.1 微波等离子体与纳米技术的结合 - 微波等离子体在纳米材料制备中的应用 - 微波等离子体对纳米材料性质的调控3.2 微波等离子体在环境治理中的应用 - 微波等离子体技术在废气处理中的应用- 微波等离子体技术在水处理中的应用3.3 微波等离子体技术在生物医学领域的应用 - 微波等离子体技术在肿瘤治疗中的应用 - 微波等离子体技术在生物材料制备中的应用结论微波等离子体技术作为一门交叉学科,涉及物理、化学、材料科学等多个领域。

本书从基本原理、应用领域到最新研究进展,全面介绍了微波等离子体技术的相关知识。

希望读者通过本书的学习,能够深入了解微波等离子体技术的原理和应用,为相关领域的研究和应用提供参考。

微波等离子体原子发射光谱法(MP-AES)测定果汁中的常量元素Phuong Truong;John Cauduro【摘要】介绍了使用配有Agilent 4107氮气发生器的Agilent 4200微波等离子体原子发射光谱法(MP-AES)分析果汁样品中的钙、镁、钠和钾等常量元素的分析方法,在分析两种质量控制(QC)测试材料时,加标回收率在90%~110%,6h中所有四种元素的相对标准偏差(RSD)均小于4%.与火焰原子吸收光谱法(FAAS)相比,MP-AES的等离子体源在检出限和线性动态范围等性能方面有所改善,MP-AES 无需使用可燃性气体,也无需使用昂贵又费时的改性剂和电离抑制剂,对标准物质的测定结果与标准值基本一致.4200 MP-AES将是替代火焰原子吸收仪器的理想选择.【期刊名称】《中国无机分析化学》【年(卷),期】2014(004)004【总页数】3页(P62-64)【关键词】MP-AES;果汁;常量元素【作者】Phuong Truong;John Cauduro【作者单位】安捷伦科技公司,澳大利亚;安捷伦科技公司,澳大利亚【正文语种】中文【中图分类】O657.31;TH744.110 前言钙、镁、钠和钾等常量元素是食品中的基本营养元素,对果汁中这些元素的含量进行常规监测是一种常用的质量控制手段。

火焰原子吸收光谱仪(FAAS)由于其采购成本较低且性能符合分析需求,是这一领域的常规分析仪器[1]。

安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪(MP-AES)的推出克服了使用FAAS分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代FAAS的实验室而言,MP-AES技术是理想的选择。

最新一代的Agilent 4200 MP-AES主要使用氮气运行,而氮气则由Agilent 4107氮气发生器供应(由空气压缩机提供的压缩空气进入氮气发生器进行制氮)[2-3]。

这样能够大大降低运行成本,同时避免了使用FAAS必需的乙炔和一氧化二氮等危险气体所带来的安全隐患。

微波等离子体发射光谱法-回复微波等离子体发射光谱法(Microwave Plasma Emission Spectroscopy,简称MPES)是一种利用微波辐射产生等离子体并通过光谱分析方法进行化学元素分析的技术。

本文将一步一步回答关于MPES的问题,包括其原理、仪器和方法、应用以及优缺点等。

第一步:原理介绍MPES的原理基于等离子体的激发和发射原子光谱。

当一个含有微波辐射的气体通过一定的条件存在下时,气体分子会发生激发和电离,形成等离子体态。

等离子体中的高能电子与化学元素的原子碰撞,使其电子跃迁到高能级,然后又以光子的形式发射出来。

利用光谱仪检测并分析这些发射光谱,可以获得化学元素的信息。

第二步:仪器和方法介绍MPES所需的仪器主要包括微波发生器、矩形谐振腔、气体供给系统、等离子体激发区、光谱仪和数据处理系统等。

微波发生器通过接收电源信号产生并调节微波辐射的频率和功率。

矩形谐振腔是等离子体激发的关键装置,通过将微波能量输送到气体中使其产生等离子体。

气体供给系统用于提供样品气体,可以控制气体的流量和压力。

光谱仪则是用于收集和分析发射光谱的仪器,包括光栅光谱仪、CCD等。

数据处理系统对收集到的光谱数据进行处理和分析。

第三步:应用介绍MPES在化学元素分析中具有很广泛的应用。

首先,MPES可用于环境监测领域,如水中重金属元素的检测和空气中有毒有害物质的监测等。

其次,MPES在冶金、石油、化工等行业的质量控制和生产过程中也具有重要的应用价值。

此外,MPES还可用于地球化学研究中,如研究岩石、土壤、矿石中元素的含量和分布等。

第四步:优缺点分析MPES作为一种化学分析技术,具有以下优点:首先,MPES操作简单、快速,可以同时检测多种元素,具有较高的分析速度和灵敏度。

其次,MPES对样品的前处理要求较低,适用于复杂和非均匀样品。

第三,MPES 采用非接触性分析方式,不会产生样品污染。

然而,MPES也存在一些缺点。