数字视频信号基础

- 格式:doc

- 大小:942.50 KB

- 文档页数:19

数字视频基础知识数字视频是现代社会中广泛应用的一种媒体形式。

它以数字信号为基础,通过图像编码、传输和解码等技术,实现对视频图像的采集、处理和展示。

数字视频的应用领域涉及电视、电影、广告、网络视频等众多领域。

本文将介绍数字视频的基础知识,包括视频编码、视频格式、视频分辨率和帧率等方面。

一、视频编码数字视频的编码技术是将连续的视频图像序列转化为数字信号的过程。

常见的视频编码标准有MPEG-2、H.264、H.265等。

这些编码标准通过对图像进行压缩,实现了视频数据的高效传输和存储。

视频编码的核心原理是空间和时间的冗余性去除,即通过图像的相似性和相邻帧之间的相关性,减少视频数据的冗余程度。

二、视频格式视频格式是指数码视频文件的存储和传输格式。

常见的视频格式包括AVI、MOV、MP4、MKV等。

这些格式不仅包含视频数据,还可以携带音频数据、字幕等相关信息。

不同的视频格式适用于不同的应用场景,选择合适的视频格式可以提高视频的传输和播放效果。

三、视频分辨率视频分辨率是指视频图像的大小和清晰度程度,通常以像素为单位来表示。

常见的视频分辨率有1080p、720p、480p等。

数字视频的分辨率决定了图像的细节和清晰度,高分辨率的视频图像能够更真实地还原真实场景,但也需要更大的存储和传输带宽。

四、帧率帧率是指视频中每秒显示的图像帧数。

常见的帧率有24fps、30fps、60fps等。

帧率的选择直接影响到视频图像的流畅度和感官效果。

较低的帧率可能导致视频卡顿和画面不连贯,而较高的帧率则能够呈现出更加细腻和流畅的动态效果。

五、视频编解码器视频编解码器是视频编码和解码的工具软件或硬件。

常见的视频编解码器有X264、X265、FFmpeg等。

视频编解码器的作用是将视频数据进行压缩编码和解码还原,实现视频文件的传输和播放。

六、数字视频的应用数字视频在现代社会中有着广泛的应用。

电视、电影、广告等传统媒体领域,数字视频成为了主流媒体形式。

一、视频信号的结构与使用•图象采集卡是对模拟视频信号采样并作A/D转换而成为数字信号的,为了获得正确的数字信号,对模拟视频信号有一个大概的了解是十分重要的,尤其在一些特殊的应用领域,例如:•实时处理•多路视频输入•非标准视频采集•立体视觉•序列图象分析•运动图象•等都对摄象机的同步连接;多路切换;图象处理与视频信号的同步配合;图象窗口的选择;亮度与对比度的调节有着特殊的要求,为了满足这些要求,把视频信号的结构了解清楚后,会对用户很快构成并调试好自己的图象处理系统;设计好自己的软件;充分提高CPU处理图象的效率等带来很大的好处1-1、视频信号的概述•视频信号最初是用于广播电视的,也就是说是要经过传输,尤其是无线传输而送到观众接收机上,由于图象的信息量是如此巨大,如果不对视频信号作一定的处理,就会占据无线通讯很宽的宝贵频带,为此对全电视信号在清晰度、闪烁性、叠加彩色后的与黑白图象的兼容性、所占用的带宽等方方面面作了精心的权衡与安排,研究设计出目前的黑白/彩色全电视信号标准。

例如隔行扫描就是考虑到带宽、抗闪烁、清晰度等方面而巧妙设计的;PAL或NTSC的彩色图象制式就是考虑到人眼对颜色的着色特性,与原黑白视频的兼容性,在不影响黑白灰度信息的前提下,而将彩色信息调制后插入黑白全电视信号频谱的缝隙之中的。

而所谓的不影响仅仅是理论上的,由于技术上的局限性,在接收端将黑白信息与彩色信息分离时,在大多数情况下会大大影响黑白信息的分辨率。

视频信号的这些特性在广播电视中带来了巨大的好处,但在图象处理的使用场合又会带来很大的不便与缺陷。

1-2、黑白全电视信号及采集•摄象机获取图象形成视频信号是用扫描的方式逐行顺序进行的,从景物的左上角开始扫描第一行,然后向下移动扫描第二行,直至这场扫描完312行(PAL制),到第313行的一半时,这一场结束,形成了一幅奇场图象;从图象的最上部中间开始第313行的后半部扫描,见图一,开始第二场即偶场的扫描,第二场的每一行夹在第一场的相邻行中间,直至625行结束,第二场图象结束,形成了一幅偶场图象,同时相邻行由奇场和偶场图象交叉形成了一帧图象。

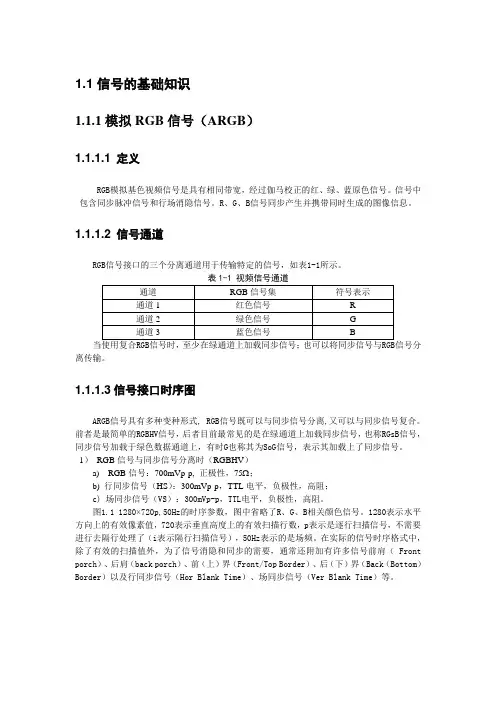

1.1信号的基础知识1.1.1模拟RGB信号(ARGB)1.1.1.1 定义RGB模拟基色视频信号是具有相同带宽,经过伽马校正的红、绿、蓝原色信号。

信号中包含同步脉冲信号和行场消隐信号。

R、G、B信号同步产生并携带同时生成的图像信息。

1.1.1.2 信号通道RGB信号接口的三个分离通道用于传输特定的信号,如表1-1所示。

表1-1 视频信号通道当使用复合RGB信号时,至少在绿通道上加载同步信号;也可以将同步信号与RGB信号分离传输。

1.1.1.3信号接口时序图ARGB信号具有多种变种形式, RGB信号既可以与同步信号分离,又可以与同步信号复合。

前者是最简单的RGBHV信号,后者目前最常见的是在绿通道上加载同步信号,也称RGsB信号,同步信号加载于绿色数据通道上,有时G也称其为SoG信号,表示其加载上了同步信号。

1)RGB信号与同步信号分离时(RGBHV)a) RGB信号:700mVp-p, 正极性,75 ;b) 行同步信号(HS):300mVp-p,TTL电平,负极性,高阻;c) 场同步信号(VS):300mVp-p,TTL电平,负极性,高阻。

图1.1 1280×720p,50Hz的时序参数,图中省略了R、G、B相关颜色信号。

1280表示水平方向上的有效像素值,720表示垂直高度上的有效扫描行数,p表示是逐行扫描信号,不需要进行去隔行处理了(i表示隔行扫描信号),50Hz表示的是场频。

在实际的信号时序格式中,除了有效的扫描值外,为了信号消隐和同步的需要,通常还附加有许多信号前肩( Front porch)、后肩(back porch)、前(上)界(Front/Top Border)、后(下)界(Back(Bottom)Border)以及行同步信号(Hor Blank Time)、场同步信号(Ver Blank Time)等。

图1.1 1280×720p,50Hz的时序参数(分离同步信号)图片来自参考文献12)RGB信号与同步信号复合时(通常在绿通道上加载同步信号):a) 复合同步信号其波形见图1.2;b) RGB信号:700mVp-p,正极性,75 ;c) 复合同步信号:±300mV。

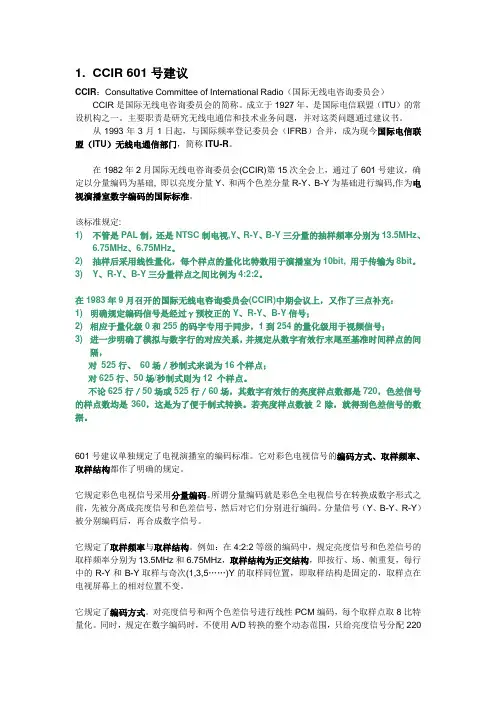

1. CCIR 601号建议CCIR:Consultative Committee of International Radio(国际无线电咨询委员会)CCIR是国际无线电咨询委员会的简称。

成立于1927年,是国际电信联盟(ITU)的常设机构之一。

主要职责是研究无线电通信和技术业务问题,并对这类问题通过建议书。

从1993年3月1日起,与国际频率登记委员会(IFRB)合并,成为现今国际电信联盟(ITU)无线电通信部门,简称ITU-R。

在1982年2月国际无线电咨询委员会(CCIR)第15次全会上,通过了601号建议,确定以分量编码为基础, 即以亮度分量Y、和两个色差分量R-Y、B-Y为基础进行编码,作为电视演播室数字编码的国际标准。

该标准规定:1) 不管是PAL制,还是NTSC制电视,Y、R-Y、B-Y三分量的抽样频率分别为13.5MHz、6.75MHz、6.75MHz。

2) 抽样后采用线性量化,每个样点的量化比特数用于演播室为10bit, 用于传输为8bit。

3) Y、R-Y、B-Y三分量样点之间比例为4:2:2。

在1983年9月召开的国际无线电咨询委员会(CCIR)中期会议上,又作了三点补充:1) 明确规定编码信号是经过γ预校正的Y、R-Y、B-Y信号;2) 相应于量化级0和255的码字专用于同步,1到254的量化级用于视频信号;3) 进一步明确了模拟与数字行的对应关系,并规定从数字有效行末尾至基准时间样点的间隔,对525行、60场/秒制式来说为16个样点;对625行、50场/秒制式则为12 个样点。

不论625行/50场或525行/60场,其数字有效行的亮度样点数都是720,色差信号的样点数均是360,这是为了便于制式转换。

若亮度样点数被2除,就得到色差信号的数据。

601号建议单独规定了电视演播室的编码标准。

它对彩色电视信号的编码方式、取样频率、取样结构都作了明确的规定。

它规定彩色电视信号采用分量编码。

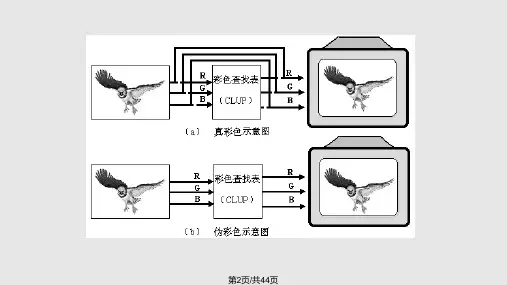

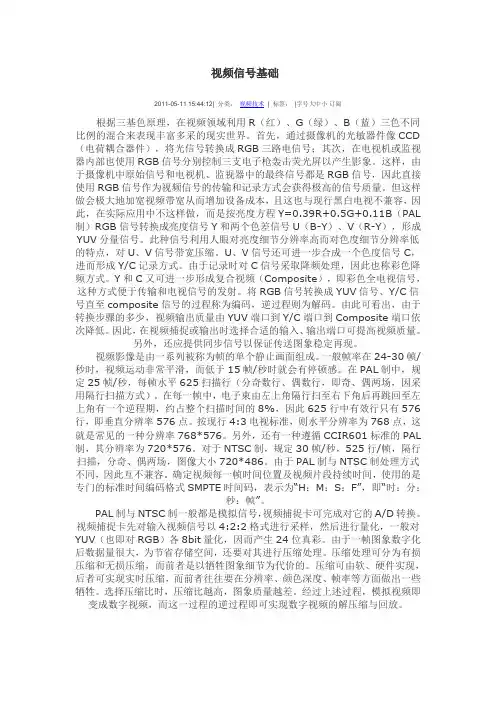

视频信号基础2011-05-11 15:44:12| 分类:视频技术| 标签:|字号大中小订阅根据三基色原理,在视频领域利用R(红)、G(绿)、B(蓝)三色不同比例的混合来表现丰富多采的现实世界。

首先,通过摄像机的光敏器件像CCD (电荷耦合器件),将光信号转换成RGB三路电信号;其次,在电视机或监视器内部也使用RGB信号分别控制三支电子枪轰击荧光屏以产生影象。

这样,由于摄像机中原始信号和电视机、监视器中的最终信号都是RGB信号,因此直接使用RGB信号作为视频信号的传输和记录方式会获得极高的信号质量。

但这样做会极大地加宽视频带宽从而增加设备成本,且这也与现行黑白电视不兼容,因此,在实际应用中不这样做,而是按亮度方程Y=0.39R+0.5G+0.11B(PAL 制)RGB信号转换成亮度信号Y和两个色差信号U(B-Y)、V(R-Y),形成YUV分量信号。

此种信号利用人眼对亮度细节分辨率高而对色度细节分辨率低的特点,对U、V信号带宽压缩。

U、V信号还可进一步合成一个色度信号C,进而形成Y/C记录方式。

由于记录时对C信号采取降频处理,因此也称彩色降频方式。

Y和C又可进一步形成复合视频(Composite),即彩色全电视信号,这种方式便于传输和电视信号的发射。

将RGB信号转换成YUV信号、Y/C信号直至composite信号的过程称为编码,逆过程则为解码。

由此可看出,由于转换步骤的多少,视频输出质量由YUV端口到Y/C端口到Composite端口依次降低。

因此,在视频捕捉或输出时选择合适的输入、输出端口可提高视频质量。

另外,还应提供同步信号以保证传送图象稳定再现。

视频影像是由一系列被称为帧的单个静止画面组成。

一般帧率在24-30帧/秒时,视频运动非常平滑,而低于15帧/秒时就会有停顿感。

在PAL制中,规定25帧/秒,每帧水平625扫描行(分奇数行、偶数行,即奇、偶两场,因采用隔行扫描方式)。

在每一帧中,电子束由左上角隔行扫至右下角后再跳回至左上角有一个逆程期,约占整个扫描时间的8%,因此625行中有效行只有576行,即垂直分辨率576点。

数字化多媒体基础知识数字化多媒体是指将不同形式的媒体数据转化为数字信号进行存储、传输和处理的技术和方法。

数字化多媒体可以包括文字、图片、音频、视频等各种形式的媒体数据。

数字化多媒体的基础知识包括以下几个方面:1. 数字信号:数字化多媒体的基础是将模拟信号(如声音、图像等)转化为数字信号。

数字信号是一种离散的信号,通过对原始信号进行取样、量化和编码等处理可以得到数字信号。

2. 取样:取样是指按照一定的时间间隔对模拟信号进行采样,将连续的信号转化为离散的信号。

取样的频率(采样率)决定了数字信号的质量和还原能力。

3. 量化:量化是指对取样得到的信号进行量化处理,将连续的取样值映射为有限个离散的量化级别。

量化的精度决定了数字信号的动态范围。

4. 编码:编码是指将量化得到的信号转化为数字信号的表示形式。

常用的编码方式包括二进制编码、灰度编码等。

5. 压缩:压缩是指通过各种技术手段降低数字媒体数据的存储空间或传输带宽,以便更高效地存储和传输。

压缩可以分为无损压缩和有损压缩两种方式。

6. 存储和传输:数字化多媒体可以通过各种存储介质(如硬盘、光盘、闪存)来存储,也可以通过计算机网络进行传输。

存储和传输的方式和速度会对多媒体数据的质量和实时性产生影响。

7. 多媒体格式:多媒体数据可以采用不同的格式进行存储和传输。

常见的多媒体格式有MP3、JPEG、AVI、MPEG等。

不同的格式有各自的特点和优劣势,选择适合的格式可以提高数字化多媒体的质量和效率。

8. 多媒体技术:数字化多媒体技术包括音频处理、图像处理、视频处理等。

通过对多媒体数据的分析、处理和编辑,可以实现音频增强、图像修复、视频剪辑等功能。

以上是数字化多媒体的基础知识。

数字化多媒体的发展为我们提供了更加丰富的媒体表达方式和更高效的信息交流手段。

掌握数字化多媒体的基础知识,有助于我们理解和应用相关技术,提高多媒体数据的处理能力和创作水平。

数字化多媒体是信息时代中重要的一部分,它融合了文字、图片、音频和视频等多种形式的媒体数据,将它们转化为数字信号进行存储、传输和处理。

数字信号处理基础入门数字信号处理(DSP)是一种使用数字计算进行信号处理的技术。

从本质上讲,它是一种将连续时间的信号转换为离散时间的信号,然后使用数字计算设备进行处理的技术。

现在,我们可以在许多不同领域的应用中看到DSP的越来越广泛的应用,例如通信、音频、图像、控制系统等等。

本文将为您介绍数字信号处理的基础知识。

数字信号数字信号是连续的模拟信号经过取样(通常在时间轴上均匀地选择若干个时间点)和量化(将信号的振幅变化映射到离散的数字值)后得到的离散信号,它通常用数字序列表示,也就是由一系列数字组成的信号。

在数字信号处理中,通常使用的数字序列是有限长度的。

取样在DSP中,我们需要将一个连续信号转换成一个由离散点组成的序列。

这是通过对信号进行采样来实现的。

采样是在时间轴上均匀地选择若干个时间点,并记录下相应时间点上的信号值。

取样时间间隔可以根据采样定理选择。

采样定理指出,一个连续的信号,如果它的最高频率不超过采样频率的一半,那么它就可以通过采样得到完全的信息。

量化在进行采样之后,我们需要将每个采样点的信号值映射到合适的数字值,这个过程就是量化。

量化是将连续变化的信号转换成离散的数字信号,将采样到的各个采样点的信号值近似为一定数量的级别中的一级。

在量化过程中,最重要的因素是量化步长。

量化步长越小,数字信号越接近模拟信号,但计算所需的存储空间和运算复杂度也增加。

反量化和重建在DSP的信号处理过程中,反量化和重建过程是一个很重要的步骤。

反量化是将数字信号的数字值重新映射到模拟信号的振幅上,这个过程需要使用逆量化器。

重建是将离散的数字信号转换成连续的模拟信号。

这个过程需要使用一些数学方法来恢复原始的信号。

数字信号的重建可以通过数字滤波器来实现,数字滤波器是数字信号处理中的一个基础概念。

数字滤波器在DSP应用中,数字滤波器被广泛使用,这是因为它可以非常有效地处理和调整数字信号。

数字滤波器通过对数字信号进行滤波来去除信号中的噪声和干扰,或者将信号转换成相应的频率范围内的特定形状。

数字视频信号基础(白皮书)目录引言...................................................................................... - 2 -DVI –Digital Visual Interface ................................... - 4 -HDMI –High Definition Multimedia Interface ... - 6 -DisplayPort ....................................................................... - 8 -SDI –Serial Digital Interface .................................. - 10 -数字视频信号解析.......................................................... - 11 -保持数字信号的完整性 ................................................. - 13 -延长数字视频信号传输距离的解决方案.................... - 15 -数字内容保护(Digital Content Protection) ........... - 16 -内容提要数字视频信号在AV行业内日趋普及。

它和传统的模拟视频信号相比有很多不同,比如性能指标以及对整个信号链路的时基要求等。

本文对数字视频信号的基础知识以及常见的数字视频信号进行了简要的介绍。

同时,还介绍了如何利用眼图来对数字视频信号的完整性进行直观的量化,以及设计数字AV系统时数字视频信号修整功能的重要性。

引言目前的视频市场中,高分辨率的等离子和LCD平板显示器,以及LCD和DLP投影机占据了绝大部分市场份额。

这些显示设备从设计、架构和运行方面来看,本身就是数字化的。

同样地,驱动这些显示设备的信号源,绝大部分也是数字设备,比如计算机、DVD和蓝光播放器、高清数字录像机或DVR机、以及一些AV信号接收器等。

与之相对的是一些采用复合视频或RGBHV等信号接口的传统模拟视频信号源和显示设备,比如VHS录像机、显像管电视机或显示器等。

要想让数字视频信号源通过模拟信号收发器进行传输,必须先将数字输出信号转换成模拟视频信号,这个过程叫做数模转换,即DAC。

在接收端的数字显示设备必须再把这些模拟信号转换成数字信号,这个过程叫做模数转换,即ADC。

每次DAC和ADC 的转换过程中,都会给视频信号带来一些错误和失真。

通过采用全数字传输系统,无需经过ADC和DAC电路,从而避免这类失真和错误的出现。

参见图1。

采用数字信号传输系统时,数字接收器的电路只需要判断出所收到信号中每个数据位的“高”或“低”状态,便可以完整地复原所传输的信号。

这和模拟传输方式不同,在模拟传输链路中,每一级放大都会带来附加噪声,使信号劣化,因而不可能将视频信号完完全全地复原出来。

采用模拟传输方式时,良好的系统设计可以让原始信号得到比较真实的还原,但是这种还原的结果永远不可能和原始信号完全一致。

而采用数字传输方式时,就可以做到完全一致的信号还原。

参见图2。

因此,数字传输方式能够极大地抑制噪声,最大限度地保证视频信号传输和复制的完整性。

视频信号源和显示设备之间,有很多标准的数字信号传输格式,其中包括:●DVI –Digital Visual Interface(数字图像接口)●HDMI –High Definition Multimedia Interface(高清多媒体接口)●DisplayPort(显示端口)●SDI –Serial Digital Interface(串行数字接口)其中有些标准,比如SDI,已经固定沿用了很多年了;而另外一些,比如HDMI 和DisplayPort,则是相对较新的标准,并且其版本标准目前仍在不断升级改良中。

因此,目前尚无法断定这些格式中哪一个能够最终成为专业AV领域的标准格式。

每种格式都有其自身技术优势和特性,能够满足AV领域内某些特定方面的集成要求。

下面我们分别介绍一下这些格式。

DVI –Digital Visual InterfaceDVI和HDMI是基于一个通用的视频信号架构,叫做TMDS,即Transition-Minimized Differential Signaling(最小化传输差分信号)。

一个DVI TMDS连接中包括三个串行数据通道,分别用于传输红、绿、蓝色彩数据,此外还有第四个通道,用来传输像素速率时钟信号(pixel rate clock),从而给三个色彩通道提供同步时基。

每个DVI连接都可以看成是一个数字化的RGB光栅(raster),支持每种颜色8bit深度以及类似模拟RGB信号的消隐间隔。

水平和垂直同步信息位于TMDS的蓝色数据线路上。

所有的TMDS数据和时钟线路都是差分线路,也就是平衡传输方式,通过DVI线缆中的双绞线进行传输。

为了支持不同的分辨率,在DVI接口的规格标准中,每个插头内提供了一到两个视频连接,也就是通常所说的单链(single link)或双链(dual link)。

单链DVI的最大像素速率为165MHz,相当于4.95Gbps,这远高于WUXGA 1920*1200或HDTV 1080p/60的要求,每种颜色深度为8bit。

采用双链DVI可以获得更高的分辨率和更大的色彩深度,双链DVI最高可以达到330MHz的像素速率和3840*2400的分辨率。

DVI接口的规格标准中,还提供了另外两条用于通信的线路,它们在实现设备之间的DVI信号传输方面有着重要的作用。

参见表1。

DDC(Display Data Channel,显示数据通道)是一个串行连接,用于EDID和HDCP通信。

HPD(Hot Plug Detect,热插拔检测)针脚用于进行带电插拔的检测,例如,电脑可以通过这个针脚,来检测显示器的连接与否,无需人工干预。

DVI接口标准规定了两种类型的插头:一种是标准的DVI-D插头,另一种是同时可以传输模拟RGBHV信号的DVI-I插头。

DVI是一种免版税(royalty-free)标准,有DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)制定。

自从1999年4月发布该DVI标准的1.0版以后,未曾出现过后续版本。

HDMI –High Definition Multimedia InterfaceHDMI格式继承了DVI中的TMDS视频信号形式,并将TMDS扩展加入了数字音频和控制信息。

HDMI接口将高清视频、音频和控制信息整合在一个紧凑的插头里,因而在消费类AV市场上获得很大成功。

参见表2。

最常见的HDMI接插件是19针的A型HDMI插头,其中包含单个TMDS连接,外加DDC和HPD线路。

它还带有一个5V的供电线。

另外,HDMI插头中还整合了CEC(Consumer Electronics Control,消费类电子产品控制)线路,用于AV系统中多个设备之间的集成控制。

目前的CEC控制协议还仅限于同一厂家产品间的私有协议。

但是所有CEC协议均采用统一的标准,而且各厂家之间已经开始联合开发制定一个统一的标准控制协议。

HDMI插头还有其它类型:B型插头计划支持双链HDMI,但尚未正式启用;C型是一款微型化的插头,设计用于消费类摄像机等便携设备。

HDMI规格标准和许可是由HDMI Licensing.LLC.公司统一管理的。

和DVI不同,HDMI标准历经了多次版本修订演变。

1.0版的HDMI规格标准发布于2002年6月。

目前的标准是HDMI 1.3,发布于2006年8月。

和之前的版本相比,HDMI 1.3中最大TMDS单链时钟速率倍增至340MHz,相当于10.2Gbps,参见表3。

HDMI 1.3的带宽增加,是它可以支持16bit的色彩深度,也就是所谓的深色(Deep Color),支持扩展色彩空间,支持最新的蓝光光盘的高分辨率环绕立体声,视频分辨率最高可达WQXGA 2560*1600。

1.3版的HDMI同时加入了HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection,高带宽数字内容保护技术),这是一个数字版权管理方案,可以防止对数字音视频内容的非法复制。

再往后一个版本的HDMI 1.4最近刚刚发布预告,其具体参数规格目前已经可以采用了。

参见表4。

DisplayPortDisplayPort是一个连接信号源和显示器的免版税的数字接口,用于PC设备厂家代替HDMI接口的低成本形式。

DisplayPort采用不同于TMDS的另一种数字视频传输架构,因而无法直接和HDMI以及DVI兼容。

但是,20针的DisplayPort插头具有类似HDMI A型和C型插头的特性,因而也可以用来传输HDMI信号,从而使设备能够支持HDMI。

参见表5。

比如,如果某个视频源设备仅带有一个DisplayPort插座,但是该设备本身具备输出HDMI信号的能力,那么就可以通过一个DisplayPort转HDMI的适配器,来连接带有HDMI接口的显示设备。

这种特殊的DisplayPort接插件,被称为“双模”(dual-mode)或“多模”(multi-mode),它们会用一个特殊的符号来标识此类接插件:DisplayPort中的视频和音频信号通过四条差分线路传输,每条线路运行在1.62Gbps或2.7Gbps的速率下,因而整体的最大数据速率可以达到10.8Gbps。

和HDMI 1.3版本一样,DisplayPort也能够支持深色(Deep Color)、多通道高解析音频、以及超出WUXGA 1920*1200和HDTV 1080p/60的图像分辨率。

DisplayPort 接口具有一个差分AUX(辅助)通道,用来进行EDID通信,功能类似于HDMI接口中的DDC通道。

除此之外,DisplayPort也包含了一种和HDCP类似的数字版权管理,叫做DPCP(DisplayPort Content Protection,即DisplayPort内容保护)。

除了零注册费的版本之外,DisplayPort还计划通过统一设备的内部和外部连接,比如一个笔记本电脑的主板和显示器之间的连接,来进一步降低成本耗费。

VESA(Video Electronics Standards Association,视频电子标准协会)在2006年发布了DisplayPort的最初标准。