星载远紫外极光_气辉探测发展综述

- 格式:pdf

- 大小:640.33 KB

- 文档页数:6

星载大气探测激光雷达发展与展望激光雷达(Lidar)作为一种重要的遥感技术,近年来在大气探测领域发挥着越来越重要的作用。

激光雷达能够通过测量激光的时间差、散射强度等参数,获取大气中的各种物理和化学信息,提供了在全球范围内探测大气运动、云雾微物理、气溶胶分布等关键信息的能力。

在大气环境监测、天气预报、气候变化研究、空气质量监测等领域具有广阔的应用前景。

星载大气探测激光雷达在发展过程中,最大的挑战来自于大气散射光信号的弱小和杂乱。

大气中的云雾、气溶胶等粒子会散射入射激光,导致探测到的信号噪声增加并且随着探测距离的增加而减小。

为了解决这一问题,科研人员采用了多种方法。

例如,通过使用高功率的激光器,可以增加散射光信号的强度,提高信号噪声比;通过合理选择探测波长,可以减小散射光信号的衰减,提高可探测距离。

此外,还可以通过优化接收器的设计,改善信号噪声比。

这些方法的应用大大提升了星载大气探测激光雷达的探测能力。

在未来的发展中,星载大气探测激光雷达还面临着一些新的挑战和机遇。

首先,随着大气环境监测需求的不断增加,星载激光雷达需要具备更高的空间分辨率和时间分辨率,以便获取更详细的大气参数。

其次,考虑到激光雷达的规模和成本限制,如何实现高精度的距离测量和空间测量仍然是一个挑战。

目前,一种可能的解决方案是开发出更高功率、更小体积的激光器,并采用先进的光电子器件和探测技术。

此外,随着大气环境监测需求的不断增加,星载激光雷达还需要更高的频率和更多的覆盖区域,以提供更准确的气象数据。

除了面临的挑战,星载大气探测激光雷达还有许多可期待的应用前景。

首先,星载激光雷达可以在近地面到大气顶层的范围内实时探测不同高度上的温度、湿度、风速、气溶胶含量等大气参数,为天气预报和气候变化研究提供宝贵的数据。

其次,星载大气探测激光雷达可以用于监测太空中的云雾、气溶胶等微粒,为空间天气预报和航天飞行提供实时数据支持。

此外,星载激光雷达还可以结合其他遥感技术,如雷达、微波辐射计等,实现对大气运动、云雾微物理等综合观测,提高大气预报和气候模拟的准确性。

太空探测技术的新发展与趋势随着现代科技的快速发展,太空探测技术也在不断地发展。

近年来,随着国家对于航天事业的重视和投入,太空探测技术得到了巨大的发展,不仅使得人类对于太空的认识不断地增强,而且为人类的科学研究、商业利用与军事战略等方面提供了全新的机会和方式。

本文将会介绍太空探测技术目前的新发展与趋势。

一、新兴技术瞩目1.深度无人探测技术随着无人探测技术的不断普及,深度无人探测技术也成为了当前的瞩目技术。

深度无人探测技术是指可以在较长时间内,完成在太空中的观测、勘察、侦测和分析等任务的技术手段,其优势在于可以不断地进行数据采集和分析,以便更好地了解太空环境,同时也是未来建议太空站的必要手段。

2.空间残留物激光探测技术空间残留物激光探测技术是指利用先进的激光技术来探测太空中存在的各种残留物,以保护太空站和运载器的安全,同时也对地球环境进行保护。

该技术需要较高的精度,可实现太空中物质的实时检测、定位、跟踪和操纵。

二、应用领域不断扩大1.太空作物种植随着地球人口的不断增长,太空作物种植成为了人类的关注焦点。

太空作物种植可以为未来的太空探险提供长期的食品来源,同时也可以进行植物生长和物理、生化研究。

过去,人们普遍认为在太空中种植作物是不可能的,但是随着技术的发展,太空作物种植已经成为了可能。

2.太空物流太空物流是指通过太空站、航天器和载人飞船等手段对于太空中物品进行运输的方式,目前已成为了太空探索的新领域。

太空物流不仅可以为太空站提供装备和食品等物资,还可以进行太空与地球的商贸活动,极大地促进了经济的发展。

三、人工智能与人机合一随着人工智能技术的不断发展,人机合一成为了太空探测技术发展的新趋势。

人机合一技术结合了决策、推理、传感、运动控制、通信等多种技术,能够更好地完成干预控制和数据分析的工作。

未来,太空探测任务中将大量运用人机合一技术,以便更好地完成太空探索与常规工作。

综上所述,太空探测技术的发展既有新兴技术的创新运用,也有应用领域的不断扩大,同时还需要结合人工智能与人机合一技术。

| 62 激光雷达成像技术及应用星载大气探测激光雷达发展和数据应用刘 东,王英俭,王志恩,周 军中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气成分与光学重点实验室摘要:大气探测激光雷达向大气发射激光脉冲,使用望远镜接收大气的后向散射光,经过光电探测器的转换,再将电信号采集、数字化和记录,通过相应的反演方法,得到所需要的大气参数,它是集“光、机、电、理”为一体的、定量的光学主动廓线遥感工具。

自上世纪60年代激光器发明以来,激光雷达大气探测技术就迅猛发展,根据激光脉冲与大气不同的作用原理,米散射、拉曼散射、偏振、差分吸收、多普勒、高光谱分辨、共振荧光、白光探测等技术应运而生,用于探测大气气溶胶和云,大气温度、湿度,大气风场,温室和污染气体等,充分应用到气象、气候、灾害、环境、生化和军事等领域。

随着激光技术,光学集机械加工技术和电子学采集技术的发展,大气探测激光雷达的平台也从基地,发展为可移动、船舰载和空基平台。

近20年来,由于空间激光技术和大口径轻质望远镜加工技术的发展,大气探测激光雷达已经可以成为卫星载荷,并且已经成为光学主动遥感载荷的主要发展方向之一。

目前,星载大气激光雷达主要应用于大气气溶胶和云的测量,先后经历了LITE(The lidar In‐space Technology Experiment)、GLAS(Geoscience Laser Altimeter System)和CALIPSO(The Cloud‐Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations)三个阶段。

另外,NASA(National Aeronautics and Space Administration)和ESA(The European Space Agency)都已经开始发展下一代的测量的云和大气气溶胶的高光谱分辨率星载激光雷达,来对云和大气气溶胶进行更准确的定量测量。

星载大气探测激光雷达发展与展望星载大气探测激光雷达发展与展望引言:随着科技的不断进步,气象预测和大气环境监测对于人类生产生活的重要性日益凸显。

而星载大气探测激光雷达(Lidar)作为一种新兴的遥感技术,具有高分辨率、高精度和高灵敏度的优势,正在成为大气观测的重要工具。

本文将对星载大气探测激光雷达的发展历程和应用前景进行深入探讨。

一、星载大气探测激光雷达的发展历程1. 早期大气探测激光雷达技术大气探测激光雷达的发展可以追溯到20世纪60年代。

早期的大气探测激光雷达主要通过接收散射回波来探测大气中的云、雨滴、雪花等微粒。

然而,由于技术限制和设备的复杂性,早期的大气探测激光雷达无法实现对大范围、多参数的观测。

2. 星载大气探测激光雷达的出现随着激光技术和遥感技术的快速发展,星载大气探测激光雷达在20世纪80年代初得到了实质性的突破。

激光雷达的脉冲反射特性以及其对气体和云层中多种粒子的散射特性研究为星载大气探测激光雷达的发展奠定了基础。

3. 星载大气探测激光雷达的关键技术进展随着星载大气探测激光雷达的发展,一系列关键技术逐渐成熟。

例如,激光脉冲的发射和接收技术、激光雷达的波长选择和功率控制技术、目标检测和恢复算法等。

这些关键技术的突破使得星载大气探测激光雷达能够实现更高的分辨率和更精确的观测结果。

二、星载大气探测激光雷达的应用领域1. 大气物理过程研究星载大气探测激光雷达可以实时观测大气中的云层、雾霾、气溶胶和水汽等。

通过对这些大气组分的探测,可以研究云的形成和演化、雾霾的形成机制、气溶胶的来源和影响等。

这对于深入理解大气物理过程和环境变化具有重要意义。

2. 气象预测与灾害监测星载大气探测激光雷达的高分辨率和高灵敏度使其成为气象预测和灾害监测的重要工具。

通过对大气温度、湿度、风场和降水等因素的观测,可以提供精确的气象数据和预测模型,有助于改善气象预报的准确度和时效性,提高灾害预警和风险管理的能力。

3. 大气环境监测与气候变化研究星载大气探测激光雷达可用于大范围、高精度的大气环境监测与气候变化研究。

空间探测技术及其发展趋势随着科技的不断发展,人们可以利用先进的技术探索越来越远的空间。

空间探测技术已成为现代科技的重要组成部分,有力地推动了人类的科学研究和探索。

本文将介绍空间探测技术及其发展趋势。

一、空间探测技术空间探测技术是指通过航天器、火箭、卫星等工具在太空中采集数据,以探测、观测和研究地球和宇宙的物理、化学、地质、天文等现象的技术。

根据探测目标的不同,可以分为地球观测和天文观测两大类技术。

地球观测技术主要用于观测、探测和研究地球系统,包括大气、海洋、陆地以及生物圈。

利用卫星遥感技术,可以监测全球环境变化、综合掌握天气、气候、农业、水文和环境等方面的信息,并为防灾减灾、资源管理和环境保护提供重要数据支撑。

天文观测技术主要用于探索宇宙,包括对星系、恒星、行星等天体的观测和研究。

天文观测技术的发展不仅使我们更深入地认识了宇宙,而且也为人类探索太空、研究太空技术、预测地球的未来和发现新的资源提供了强有力的支持。

二、空间探测技术的发展空间探测技术的发展经历了多个阶段。

20世纪50年代初期,苏联和美国先后发射了第一颗人造卫星,标志着航天事业的诞生和空间探测技术的开端。

20世纪60年代中期,人类完成了首次载人登月,开启了探索月球的新篇章。

20世纪70年代后期,随着美国“旅行者”号和“先驱”号探测器的成功发射,人类开始探索太阳系外的区域。

21世纪以来,我国也不断加强空间技术的发展,取得了多项重要成就,如嫦娥探月、高分辨率遥感卫星等。

随着航天技术的不断发展,空间探测技术也不断更新换代。

现代空间探测技术主要分为三类,即遥感技术、探测技术和通讯导航技术。

遥感技术是指利用卫星对地球表面进行高精度地球观测的一种技术,包括光学、微波和红外线遥感技术。

探测技术是指探测器对空间环境和天体进行直接观测和数据采集的一种技术,包括磁力计、探测器、重力波探测器等。

通讯导航技术是指利用卫星进行通讯和定位导航的一种技术,包括导航卫星和通讯卫星等。

国外紫外空间探测器发展综述阮宁娟 苏 云(北京空间机电研究所,北京 100076)摘 要 文章首先介绍了紫外线的谱段范围和特点,然后从紫外天文、对行星和卫星的空间探测和人造地球卫星等三个方面的应用,阐述了国外近年来紫外探测器发展和具体用途。

最后针对紫外独有的特点,提出中国在该领域可能的发展方向和应重点研究的方向。

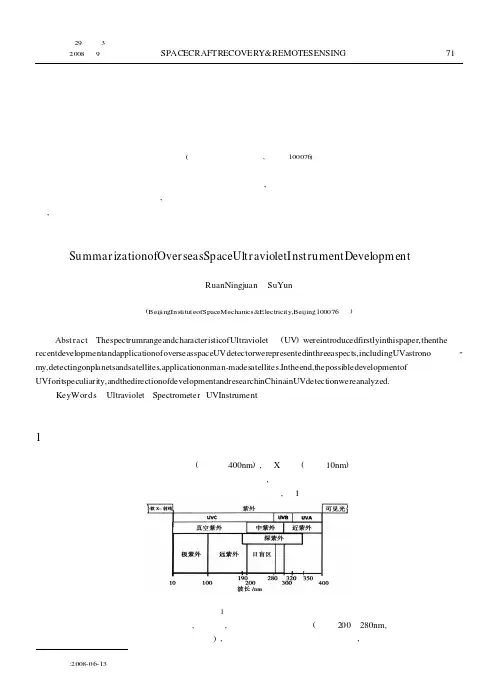

关键词 紫外线 光谱仪 紫外探测器Summar izationofOver seasSpaceUltr avioletI nstrumentDevelopm entRuanNingjuan SuYun(BeijingInstituteofSpaceMechanics&Electricity,Beijing100076)Abst ract ThespectrumrangeandcharacteristicofUltraviolet (UV )wereintroducedfirstlyinthispaper,thenthe recentdevelopmentandapplicationofoverseasspaceUVdetectorwerepresentedinthreeaspects,includingUVastrono 2my,detectingonplanetsandsatellites,applicationonman-madesatellites.Intheend,thepossibledevelopmentof UVforitspeculiarity,andthedirectionofdevelopmentandresearchinChinainUVdetectionwereanalyzed.KeyWords Ultraviolet Spectrometer UVInstrument收稿日期631 引言紫外线是从可见光波长较短的紫端(波长约400nm ),到X 射线(波长10nm )的电磁辐射谱。

火星探测技术的研究及发展前景随着现代科技的快速发展,人类的探知欲望也随之增长。

地球的资源日益枯竭,然而人类的发展和探索不可停止。

因此,人们瞩目的目光转向了太空,更具体地说,是火星这颗邻近地球的行星。

探索火星是人类的新目标,而火星探测技术的研究和发展正在深入进行。

一、火星探测技术的现状火星探测技术的现状是令人振奋的。

目前已经有多个国家参与了火星探测任务。

美国的“好奇号”、“洞察号”、欧洲航天局的“火星快车”、印度的“月球和火星探测组合体”、“火星色彩探测器”等探测器都已经进入了火星轨道,完成了各自的任务。

这些探测器通过火星轨道器传回了大量宝贵的数据,为我们研究火星提供了有力的支持。

火星探测技术已经实现了一系列成果。

探测器可以每隔一段时间拍摄火星表面的照片,探测地表的矿物质类型、水分、气候等信息,了解火星的历史,查明火星是否存在生命体的雏形。

二、火星探测技术的未来道阻且长,但我们对火星的探索和研究才刚刚开始。

在未来,火星探测技术有着无限的可能性。

1. 更先进的探测器在未来,更加先进的技术将为火星探测带来更加精确的结果。

推测,未来的探测器将会配置更智能化的大量仪器,可以对火星的气象、地质、生命等进行详细的探测。

探测测量的精度也会更高,可以获得更多的数据信息,从而在其他领域有更广阔的应用。

2. 实施人类探测人类探测是火星探测的长远目标。

通过人类登陆火星,我们将能够更大程度上探测和分析火星的特性并获取更多的资料。

人探火的意义更在于它将为以后人类的移民和开发火星打下基础。

3. 探测技术的改进未来,火星探测技术的发展可以从探测技术本身进行改进。

例如,可以采用太阳能等能源,替代目前的核能源作为火星探测器的能源。

同时,可以优化探测器的外壳,以抵御火星上的刺骨强风和尘沙。

三、火星探测技术的意义火星探测技术的意义是无法估算的。

火星被誉为第二个地球,探索和研究火星有助于人类更好地了解和认识太阳系。

同时,探索火星能够寻找到人类前进的方向,为人类探索新天地提供方向和决策。

空间科学研究重大突破综述近年来,随着科技的不断进步和人类对宇宙的探索的不断深入,空间科学领域取得了一系列重大突破。

本文主要综述了一些令人瞩目的研究成果,涵盖了行星探测、星系演化、宇宙背景辐射等多个领域的突破性发现。

行星探测是空间科学研究的重要方向之一。

近年来,火星探测取得了重大进展。

2012年,美国宇航局的“好奇号”火星车首次成功登陆火星,开启了火星表面探索的新篇章。

该任务采集了大量的火星表面影像、土壤和大气成分数据,揭示了火星过去曾经存在水的证据,为以后人类登陆火星提供了重要科学依据。

此外,火星的大气层含有甲烷,这激发了科学家们对外星生命存在的新思考。

在行星探测中,木星探测也取得了重要的突破。

2016年,美国宇航局的“朱诺号”卫星顺利进入木星轨道,成为首个进入木星极近距离探测的卫星。

通过朱诺号的观测,科学家们首次研究了木星的极地区域,收集了大量有关木星磁场、大气层和内部结构的数据。

这些数据不仅为我们深入了解木星提供了重要线索,还有助于解开太阳系形成和演化之谜。

在星系演化领域,哈勃空间望远镜是一座不可或缺的工具。

哈勃镜头提供了极高的分辨率和灵敏度,帮助科学家观测远离地球数十亿光年的宇宙。

哈勃望远镜在星系形成和演化研究中作出了众多重要贡献。

例如,根据哈勃镜头收集的数据,科学家们发现了远离地球130亿光年的超新星爆发残骸,这证实了宇宙在数十亿年前已经存在恒星形成和生命周期终结的过程。

此外,哈勃望远镜还发现了大量的类星体和宇宙尘埃,为我们进一步了解星系的形成和演化提供了重要线索。

宇宙背景辐射也是空间科学研究中的一个重要课题。

宇宙背景辐射是指宇宙中的微弱辐射信号,源于大爆炸时刻的宇宙起源。

通过观测宇宙背景辐射,科学家们可以了解宇宙的形成和演化。

2001年,WMAP卫星的发射使得宇宙背景辐射的研究取得了重大突破。

WMAP卫星的观测结果表明,宇宙的年龄约为138亿年,并且宇宙中大约有26%的物质是暗物质,而暗能量占据了宇宙能量总量的约70%。

空间探测技术进展与未来发展趋势近年来,空间探测技术取得了巨大的进展,开展了一系列具有重大科学意义的任务,并为人类对宇宙的探索提供了宝贵的数据。

本文将从探测技术的进展和未来发展趋势两个方面展开讨论。

首先,我们来看看空间探测技术的进展。

随着科学技术的不断进步,空间探测器的设计和制造能力不断提高,为人类更好地理解宇宙提供了有力保障。

首先是探测器的自主驾驶能力的提升。

现在的探测器可以通过精确的导航系统和智能控制系统,实现自主驾驶,并能够根据实时情况进行调整和修正。

这使得探测器在遇到异常情况时能够快速做出反应,保证任务的顺利进行。

其次是探测器的能源供应技术的改进。

为了让探测器能够长时间运行,科学家们研发了各种高效的能源供应技术,如太阳能电池板、核电池等。

这些技术的应用使得探测器的能源供应更加稳定和可靠。

此外,探测器的载荷技术也取得了重要的进展。

载荷技术是指用于收集和记录探测数据的设备和仪器。

随着科学研究的深入,科学家们对探测器的载荷提出了更高的要求。

因此,在设计探测器载荷时,人们不仅需要考虑如何高效地收集数据,还需要考虑如何提高数据分辨率和精度。

为此,科学家们提出了一系列新的载荷技术,如遥感技术、激光技术等,这些技术的应用大大提高了探测器的观测能力。

然而,虽然空间探测技术取得了许多重要的进展,但在未来的发展中还面临着一些挑战。

首先是探测器的飞行器技术。

目前,大多数空间探测任务依靠的是火箭技术。

尽管火箭技术已经相当成熟,但它的成本和风险都很高。

未来,我们需要研发更加经济和可靠的飞行器技术,如离子驱动器、太阳帆等,以降低空间探测成本和风险。

其次是探测器的通信技术。

由于距离的限制,探测器与地球之间的通信往往受到很大的限制。

未来的空间探测技术需要提供更高效、更稳定的通信方法,以实现探测器与地球之间的实时通讯。

未来空间探测技术的发展趋势也包括了几个方面。

首先是深空探测技术的发展。

目前,我们已经实现了对太阳系内行星的探测,接下来的任务是实现对太阳系外行星的探测。

《星载大气探测激光雷达发展与展望》篇一一、引言随着科技的不断进步,星载大气探测激光雷达(简称大气激光雷达)在地球科学、气候研究、大气污染监测等领域的应用越来越广泛。

大气激光雷达以其高精度、高分辨率的探测能力,为大气环境监测和气候预测提供了重要手段。

本文将介绍星载大气探测激光雷达的发展历程、现状以及未来展望。

二、星载大气探测激光雷达的发展历程1. 初期研究与发展大气激光雷达的初期研究始于20世纪70年代,当时主要应用于地面大气探测。

随着技术的不断发展,研究人员开始尝试将激光雷达技术应用于卫星遥感领域,以实现对大气的远程探测。

2. 技术突破与卫星搭载进入21世纪,随着激光技术和卫星技术的不断发展,星载大气探测激光雷达技术取得了重大突破。

多个国家开始将大气激光雷达搭载在卫星上,实现对大气的全天候、全天时监测。

3. 多种类型激光雷达的研发随着应用需求的不断增加,多种类型的星载大气探测激光雷达被研发出来。

例如,差分吸收激光雷达(DIAL)和拉曼激光雷达等,它们在探测大气成分、气溶胶、云和降水等方面具有独特优势。

三、星载大气探测激光雷达的现状1. 技术成熟度目前,星载大气探测激光雷达技术已经相对成熟,多个国家已经成功将大气激光雷达搭载在卫星上,并实现了对大气的实时监测。

2. 应用领域星载大气探测激光雷达在地球科学、气候研究、大气污染监测等领域得到了广泛应用。

例如,它可以用于监测大气中的气溶胶、云和降水等成分,为气候变化研究和天气预报提供重要数据支持。

3. 发展趋势随着技术的不断发展,星载大气探测激光雷达的分辨率和精度不断提高,其在全球气候变化监测、大气污染防治等领域的应用前景广阔。

四、星载大气探测激光雷达的未来展望1. 技术创新与突破未来,随着技术的不断创新和突破,星载大气探测激光雷达的探测能力将进一步增强。

例如,研究人员将继续优化激光雷达的光源、接收器和数据处理算法,提高其探测精度和分辨率。

同时,新型的星载大气探测技术也将不断涌现,如量子级联激光雷达等。

《星载大气探测激光雷达发展与展望》篇一一、引言随着科技的进步,大气探测技术在多个领域得到广泛应用。

其中,星载大气探测激光雷达作为一种高效、精确的大气探测手段,近年来受到了广泛的关注。

本文旨在探讨星载大气探测激光雷达的发展历程、现状及未来展望。

二、星载大气探测激光雷达的发展历程星载大气探测激光雷达技术的发展可以追溯到上世纪末。

随着激光技术的不断进步,人们开始尝试将激光雷达技术应用于大气探测领域。

经过多年的研究和发展,星载大气探测激光雷达技术逐渐成熟,并开始在气象、环境监测等领域得到广泛应用。

在发展初期,星载大气探测激光雷达主要依靠地面基站进行数据传输和处理。

随着卫星技术的不断发展,人们开始将激光雷达技术集成到卫星平台上,实现了对大气的实时、连续监测。

这一阶段的发展,为后续的星载大气探测激光雷达技术的发展奠定了基础。

三、星载大气探测激光雷达的现状目前,星载大气探测激光雷达技术已经取得了显著的成果。

在技术方面,星载大气探测激光雷达的分辨率、探测范围和探测深度等方面得到了显著提高。

同时,随着数据处理技术的不断发展,星载大气探测激光雷达的数据处理速度和精度也得到了大幅提升。

在应用方面,星载大气探测激光雷达已经广泛应用于气象、环境监测、空气质量监测等领域。

例如,在气象领域,星载大气探测激光雷达可以用于监测云层、降水、风场等气象要素;在环境监测领域,星载大气探测激光雷达可以用于监测大气污染、气溶胶分布等环境参数;在空气质量监测领域,星载大气探测激光雷达可以用于监测PM2.5、O3等空气质量指标。

四、星载大气探测激光雷达的展望未来,星载大气探测激光雷达技术的发展将呈现出以下几个趋势:1. 技术创新:随着科技的不断进步,星载大气探测激光雷达的技术将不断创新。

例如,随着激光技术的不断发展,星载大气探测激光雷达的分辨率和探测深度将得到进一步提高;随着数据处理技术的不断发展,星载大气探测激光雷达的数据处理速度和精度也将得到进一步提升。

极远紫外成像光谱仪在空间科学中的应用与展望唐义;王静;吴雁;倪国强【摘要】极远紫外成像光谱仪是空间科学研究中重要的数据获取工具,通过对不同天体目标极远紫外辐射的观测,可以反演出天体中主要物质的含量和变化规律,从而为空间天气、宇宙起源等许多前沿科学提供研究资料。

文章分析了极远紫外成像光谱仪在空间科学研究中的优势,介绍了国际发展概况.列举了日地空间环境观测、地外行星体观测和宇宙空间观测3个应用领域中有代表性的载荷参数,总结了极远紫外成像光谱仪的关键技术,并展望了其未来发展方向,为中国相关研究工作的开展提供依据。

%The Extreme ultraviolet imaging spectrometer is an important instrument for data acquisition in space science research. According to the observed radiance intensity of different celestial bodies'Extreme and Far ultraviolet radiation, main material's content and variations of celestial bodies can be calculated. It can provide research data for many frontier sciences such as the forecast of space weather and the research of cosmic o- rigin. The advantages of Extreme and Far ultraviolet imaging spectrometer in space science are analyzed and its developments abroad are introduced. The features of representative Extreme and Far ultraviolet explorers are presented by three applications covering solar-terrestrial environment observation, extraterrestrial planetary body's obse'rvation and cosmic astral bodies observation. The key technologies of Extreme and Far ultraviolet imaging spectrometer are analyzed. A prospect of the developments of Extreme and Far ultraviolet space remote sensorsis put forward to provide some kinds of helpful information for relative researches.【期刊名称】《航天返回与遥感》【年(卷),期】2011(032)005【总页数】8页(P67-74)【关键词】空间科学;遥感;极远紫外;成像光谱仪【作者】唐义;王静;吴雁;倪国强【作者单位】北京理工大学光电学院,光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京100081;北京理工大学光电学院,光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京100081;北京理工大学光电学院,光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京100081;北京理工大学光电学院,光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京100081【正文语种】中文【中图分类】O433.1;TH744.11 引言在空间科学研究中,光谱的“颜色”往往被当成宇宙中不同物质成分的指示剂,通过对特定波长光谱辐射的观测可以了解宇宙中的物质种类、含量等。

天文探测技术的研究与发展导语天文探测技术的研究与发展是人类不断探索宇宙奥秘的重要手段之一。

从肉眼看星空到现代的天文观测技术,人类对宇宙的认识也随之提高。

本文将围绕天文探测技术的发展历程、影响因素及未来展望进行阐述,以期更深入地探究天文学的科学意义。

一、天文探测技术的研究与发展天文探测技术的历史可以追溯到古代,人们通过肉眼观察星空、记录天象,积累了不少天文知识。

到了17世纪初,伽利略发明望远镜后,天文探测技术迎来了飞跃,观测精度得以提高。

18世纪,人们开始使用反射望远镜,通过光的反射将天体的光线聚集起来,提高了光学仪器的精度。

19世纪,照相术的发明让人们开始记录天文现象,并创造出很多天文学名词。

20世纪初,人们开始使用射电技术进行天文探测,引发了射电天文学的产生。

随着科技的进步,人们使用另一种光谱观测方法,即使用X射线、γ射线等大能量电磁辐射,开创出高能天文学。

此时,天文探测技术发展到了一个崭新的阶段,人们对宇宙的探索更为深入。

加之近年来,激光雷达、人工卫星等技术突飞猛进,推动了天文学科学的进一步发展,也为天文学家献上了更多发射探测器的可能。

二、天文探测技术的发展受到的影响天文探测技术的发展虽然历时漫长,但却受到了诸多因素的影响。

首先,天文探测技术的发展和天文学家的智慧和勇气密不可分。

天文学家们需要经历许多挫折和失败,经过不断思考和探索,在科学理论和实践操作中摸索出天文探测技术的瑰宝。

其次,现代天文学研究对仪器的要求也越来越高。

例如,在红外光谱方面,天文学家需要光谱仪具有宽的波长范围和高的波长分辨率,同时还要能够耐受常年的低温和低压环境。

所以,仪器的精度和器件的多样性是天文探测技术向前发展的必要条件。

最后,天文学的进一步发展离不开先进科学技术的输入。

例如,在搭载探测器上的指令传递、自适应光学、虚拟仪器等方面,用上机器智能和网络数据传输可以增加效率和准确度,对天文学的研究成果也能支持更广泛的科学领域。

星载大气探测激光雷达发展与展望星载大气探测激光雷达发展与展望随着现代科技的迅猛发展,激光雷达作为一种高精度、高分辨率的遥感技术手段,已经在资源勘探、气象预报等领域发挥了重要作用。

其中,星载大气探测激光雷达的发展变得越来越引人注目。

本文将对星载大气探测激光雷达的发展历程和未来展望进行探讨。

星载大气探测激光雷达是一种通过激光束对大气进行探测的装置。

它利用激光束的发射和接收来获得大气中的气象参数,如温度、湿度和风速等。

与传统的观测方法相比,星载大气探测激光雷达具有体积小、重量轻、能耗低的优势,能够提供更准确、实时的大气参数数据。

星载大气探测激光雷达的发展经历了几个关键阶段。

首先,20世纪60年代初,人们开始探索利用激光技术进行大气探测。

然而,当时的激光技术还不够成熟,无法实现高精度的测量。

直到20世纪80年代,随着激光技术的进一步发展,人们开始试图将激光雷达应用于大气探测领域。

然而,由于当时的激光雷达仍然存在许多限制,如波长选择、测距精度等,因此在实际应用中受到了很大的限制。

随着激光技术和卫星技术的不断进步,星载大气探测激光雷达在21世纪初得到了突破性的发展。

一方面,激光技术的进步使得激光器可以发射更高功率的激光束,从而提高了测量的精度和灵敏度。

另一方面,卫星技术的发展使得星载激光雷达可以轻松地部署在卫星上,实现对地球不同区域的全面监测。

目前,星载大气探测激光雷达已经在气象预测、气候变化研究、大气和海洋互动分析等方面发挥了重要作用。

例如,在气象预测中,激光雷达可以提供高分辨率的风场数据,帮助准确定位台风中心和风暴带的强度,提高台风预警的准确性。

在气候变化研究中,激光雷达可以监测大气中的温室气体浓度,帮助科学家们深入研究全球气候变化的机理。

此外,星载大气探测激光雷达还可以对沙尘暴、大气污染等气象灾害进行监测和预警。

展望未来,随着激光技术的不断革新和卫星技术的不断突破,星载大气探测激光雷达将继续发展壮大。

火星探测技术和计划的发展状况自人类进入太空以来,我们一直向太空探索迈进。

火星作为太空探索的目标一直备受瞩目。

自20世纪以来,人类在火星上着陆、行走、探测等方面取得了巨大的进展。

本文将从探测器设计、氧化还原反应、人类登陆计划等多个方面,深入探讨火星探测技术和计划的发展状况。

一、探测器设计探测器是火星探索的重要工具之一。

在20世纪60年代,这些探测器通常用于传送图像和遥测数据。

然而,随着技术的不断发展,探测器的任务开始变得更加复杂,例如:在火星表面着陆,并进行科学实验。

自2011年以来,美国NASA的“好奇号”探测器一直在火星上进行科学研究。

该探测器重约899千克,搭载了各种科学仪器,例如:样品分析器,以及由英国和德国制造的热气球。

热气球将喷射蓄能器加热,并将探测器带到高海拔区域,使其可以进行更广泛的科学研究。

二、氧化还原反应火星表面的土壤和岩石的颜色就是表明火星可能存在氧化还原反应的标志。

科学家们发现,火星表面还有大量的过氧化物和硫酸盐。

这表明表面的化学环境是富含氧的。

在自然界中,氧可以与其他元素形成化合物,这些化合物称为氧化物。

对比地球,火星上氧气含量远低于地球。

这可能意味着火星上的生命在得到氧气进一步演化时需要经过不同的发展路径。

三、人类登陆计划自20世纪起,我们对人类登陆火星的计划就已经开始。

许多火星计划都包括了人类登陆的可能性。

NASA发布的“橙色书籍”报告详细描述了到达月球和火星的人类太空探索的计划,涉及到了技术创新、宇航员安全等多个方面。

其中,在火星任务中,由于任务时间较长,需要关注宇航员的健康和适应性,以及解决人类在环境中长期生活的各种问题。

综上所述,火星探测技术和计划的发展状况得益于技术不断进步和科学研究的深入开展。

随着我们对火星的了解越来越深入,人类将能够更具有针对性地探索火星,让我们更好地了解火星的秘密和人类的未来。

《星载大气探测激光雷达发展与展望》篇一一、引言随着科技的不断进步,大气探测技术在现代地球观测和气候变化研究中起着越来越重要的作用。

其中,星载大气探测激光雷达(简称大气探测雷达)技术作为遥感观测的一种手段,对于深入研究和监测大气的成分、物理性质及环境变化等方面有着独特优势。

本文旨在介绍星载大气探测激光雷达技术的发展历程及现状,并对未来的发展进行展望。

二、星载大气探测激光雷达的起源与发展自20世纪以来,大气探测雷达经历了由地面的试验和示范应用逐步过渡到星载平台的开发阶段。

初期的星载大气探测雷达系统体积庞大,技术水平要求高,主要应用于科研领域。

随着技术的不断进步和成本的降低,星载大气探测激光雷达逐渐进入实用化阶段。

在技术发展方面,星载大气探测激光雷达经历了从单波长到多波长、从单脉冲到高分辨率成像等阶段。

此外,通过引入先进的光电技术、微电子技术和信号处理技术等手段,使得星载大气探测激光雷达的探测能力得到了极大的提升。

三、星载大气探测激光雷达的应用领域星载大气探测激光雷达在多个领域得到了广泛应用。

首先,在气象领域,它可用于监测云层、降水、风场等气象要素,为气象预报和气候变化研究提供重要数据支持。

其次,在环境监测领域,它可用于检测大气污染物的分布和变化情况,为环境保护提供有力支持。

此外,在航空航天、军事等领域也得到了广泛应用。

四、星载大气探测激光雷达的技术挑战与解决方案在发展过程中,星载大气探测激光雷达面临着一些技术挑战。

首先,空间环境的复杂性使得在太空中长时间稳定运行的难题得以显现。

为解决这一问题,研究人员需要设计高可靠性的系统和元件以应对极端的空间环境。

其次,如何保证信号传输的准确性也是一大挑战。

针对这一问题,可以通过优化信号处理算法和引入高精度的测量设备来提高信号的传输质量。

此外,随着数据量的不断增加,如何对数据进行有效处理和存储也是一大挑战。

为了解决这一问题,可以引入高性能的计算机系统和大数据处理技术来提高数据处理效率。

空间探测技术的研究现状与未来发展随着科技的不断发展,空间探测技术也呈现出蓬勃的发展态势。

本文将从当前研究现状、技术创新和未来发展三个方面探讨空间探测技术的进展与展望。

一、当前研究现状当前,空间探测技术已经发展到了一个非常成熟的阶段。

人类已经成功地实现了对太阳系内大部分行星、卫星等天体的探测,更有的是,我们已经开始探索更远的星际空间。

其中,火星探测是目前最活跃的领域之一。

自1960年代起,人类就开始向火星发送探测器。

目前已有数十个国家和地区参与到了火星探测中。

其中,权威的NASA(美国国家航空航天局)已经推出了“火星洛杉矶”、“火星洞穴探测器”等一系列探测器。

除了火星之外,人类还可以对其他行星进行探测。

早在1977年,人类探测器就已经飞越了土星环并进入了土星的大气层。

目前,宇宙探测器早已覆盖了整个太阳系。

二、技术创新随着科技不断创新,空间探测技术也不断得到了进一步的发展。

其中,一些技术创新对于提高探测器的效率和探测能力起到了非常重要的作用。

首先是探测器自主控制技术的创新。

由于遥控的限制,为了更好地进行探测任务,探测器要具备自主控制的技术。

目前,依托人工智能的技术实现了对探测器的智能化控制,这样能够使得探测器更加灵活、智能、高效。

其次,由于航天器的运行环境十分特殊,所以对探测器的可靠性要求非常高。

为了提高探测器的可靠性和稳定性,研究人员开发了一系列新型材料,例如“自愈合材料”、“可重复形变的合金”等。

这些材料不仅可以延长探测器的使用寿命,而且还可以避免一些意外事故。

此外,基于量子计算和量子通信技术的发展,人类也可以更好地利用这些技术来加强对宇宙的探测。

例如基于量子通信的实时监测技术可以帮助我们在第一时间获取探测数据,从而更准确地判定探测器的工作状态。

三、未来发展随着技术创新的不断推出,空间探测技术的未来也将充满前景。

乘着火箭探索更远的行星,寻找宇宙的奥秘,这些都是未来的发展方向。

为了达到这些目标,一系列的探测器和航天器正在研发中,例如美国国家航空航天局正在研发的“火星直升机”、“土星旅行者2号”等。

第23卷 第5期地 球 物 理 学 进 展V ol.23 N o.52008年10月(页码:1474~1479)PRO GR ESS IN GEO PH YSICSOct. 2008星载远紫外极光/气辉探测发展综述王咏梅, 付利平, 王英鉴(中国科学院空间科学与应用研究中心,北京 100190)摘 要 地球热层和电离层是近地卫星运行的主要场所,也是空间天气对人类活动影响的重要区域.气辉和极光是高层大气中的重要发光现象,其辐射特性、特别是紫外波段的辐射特性,是高层大气和电离层物理化学过程信息的重要来源.本文详细分析了国外远紫外极光/气辉探测和相应探测器的发展里程,并结合我国相关研制技术和水平,提出了发展星载极光/气辉探测的基本考虑和建议.关键词 远紫外,空间天气,极光,气辉,探测器中图分类号 P352 文献标识码 A 文章编号 1004-2903(2008)05-1474-06Review of space -based FUV aurora/airglow observationsWANG Yong -mei, FU L-i ping, WANG Ying -jian(Ce nter f or S p ace Sc ienc e and Ap p lied Resear ch ,T he Ch ine se A cad emy of S cie nces ,B eij in g 100190)Abstract T he t her mospher e and ionospher e ar e t he primar y reg io ns of near space satellite in or bit,as well as the im -por tant area w her e space w eather affects human activit y so much.A ir glow and auro ra are impor tant o pt ical phenome -na.T heir r adiation,especially ult rav iolet radiatio n co ntains fundamental chemical and physical infor mat ion about up -per atmo sphere and iono sphere.In this paper ,the dev elo pment of far ultr avio let auror a /air glow measurement and two -dimensio n detector for F U V are rev iewed.T hen based o n our actual technical level,a pr oposal for developing our space -based aur or a/air glow measur ement is presented.Keywords far ultrav iolet,space w eather,aur or a,air g low ,detector收稿日期 2007-11-10; 修回日期 2007-12-20.基金项目 国家自然科学基金项目(40474051)资助.作者简介 王咏梅,女,1967年生,博士,从事空间物理和空间环境探测研究工作.(E -mail:wym @)0 引 言地球空间由中高层大气、电离层和磁层组成,由于太阳风、行星际粒子和地球磁场的共同作用,其间的中性大气成分、电离成分、带电粒子、高能质子和电子等发生着极其复杂的相互作用,构成了地球空间环境多时空变化的复杂体系.随着空间时代的来临,人类更加关注各种空间暴对人类空间活动及无线电通讯的影响.极光和气辉是地球空间重要的自然发光现象,极光由太阳风和磁尾带电粒子体进入近地空间和大气中的分子原子相互作用激发产生的,主要发生在高纬地区;而气辉是由太阳短波紫外辐射激发大气中的分子原子所致,在全球各地区均可观测到.极光和气辉的特性与太阳活动周期、地磁活动强度以及高层大气、电离层的状态密切相关,极光可作为与磁层相连的近地过程的监视器;而气辉的辐射特性、特别是远紫外波段的谱特性,是中间层、低热层、电离层物理化学过程信息的重要来源,由于远紫外辐射信息几乎不受地表及边界层大气复杂背景影响,已成为分析太阳活动-磁层-电离层-热层-中高层大气能量传输和转换、地球高层大气和电离层参量日常监测的重要手段[1~5];另外极光作为重要的地球辐射背景,对空间目标识别和监视也有着重要意义[6,7].远紫外极光/气辉空间探测和应用研究在国外早已进入成熟阶段,并为此建立了配套的可用于远紫外波段的大气紫外辐射传输模式[8,9],许多产品已直接参与到空间天气和空间环境预报的业务运行当中;在国内,极光/气辉空间探测尚处于初级阶段,理论研究工作也仅限于对一些地面探测数据的分析处理和电离层模型的建立工作[10,11].鉴于远紫外极光/气辉在空间科学研究和军事中的广泛应用前景,5期王咏梅,等:星载远紫外极光/气辉探测发展综述本文重点就国外星载极光/气辉探测和探测器发展进行综述,提出我国远紫外极光/气辉探测的发展思路,以推动我国在这方面的研究工作.1 极光/气辉的空间探测1.1 国际极光/气辉空间探测发展远紫外(FUV)极光/气辉的空间探测试验开始于20世纪60年代末期~1967年发射的OGO -4卫星上搭载了紫外气辉光谱仪(U AS),用于测量110~340nm 波段气辉的光谱辐射特性,但第一幅地球FU V 辐射完整图像是1972年Apollo 16搭载的Far U ltraviolet Camera Spectrogr aph 从月球上拍摄到的(图1),该仪器探测到了地冕、极光、气辉和赤道气辉带等[12].在1978年发射的DOD/S3-4卫星上的VUV 试验装置(Vacuum U ltraviolet Back -g round Satellite Ex periment)试验之后,正式拉开了空间远紫外极光/气辉探测的序幕.图1 1972年从月球上首次拍摄到的地球极光、气辉图像Fig.1 F irst F U V image o f the Ear th -taken fro mthe M oon by the A po llo 16crew就极光/气辉的卫星探测而言,可分为极光形态探测和极光/气辉电离层探测两种.极光形态探测主要关注极光卵区时空变化及其与太阳活动和磁暴的关系,主要运行在大椭圆轨道上;而极光/气辉电离层探测是全球空间天气系统的重要组成部分,它主要监测极光/气辉辐射强度和谱分布特性,用于研究相应的热层、电离层大气主要微量成分、电子密度、粒子浓度等空间环境参数,同时还可研究高纬能量粒子注入特性及中性大气成分对能量注入的响应特性,该类仪器适合搭载在大倾角、极轨圆轨道卫星上[13],高度通常为600~1000km.1.1.1 极光形态探测对极光形态的空间探测,主要代表仪器有1981年发射的DE -1卫星上搭载的SAI(T he Spin -ScanAur oral Imag er)[14,15],用于可见和FUV 波段的全球极光成像,在FU V 波段探测部分,采用牛顿望远镜+滤光片轮+光电倍增管式光度计,为提高量子效益、减小长波辐射影响,采用CsI 阴极、M gF 2窗材料的光电倍增管,图2为SAI 观测到的1983年6月13日亚暴期间一次极光动力学演变过程.图2 SAI 观测到的1983年6月13亚暴期间一次极光动力学演变过程F ig.2 T he dynamic pro cess of A uro ral Substor mobser ved by SAI o n 13June 19861986年2月22日瑞典发射的Viking 极轨卫星上搭载了紫外极光成像仪(U AI)[16](如图3所示).它由两个相机组成,可分别对134~180nm 和123.5~160nm 波段进行成像,前者采用BaF 2滤光片和CsI 阴极材料微通道板(M CP),后者采用CaF 2滤光片和KBr 阴极材料M CP.光学系统采用了逆Cas -segr ain 望远镜系统,探测器选用的是曲面MCP+光纤+CCD,仪器视场20b @25b ,空间分辨率20~30km,每20s 得到一幅全球极光全貌图.UAI 是一个独具创新的仪器,它的最大特点是仪器结构紧凑,并实现了对极光形态的可视化探测,特别适合于在高轨道卫星上的极光探测.在随后的20多年时间内,UAI 及相应的改进型远紫外极光成像仪在各种高高度、大椭圆轨道卫星上[17~19]为研究太阳-磁层相互关系提供了丰富的极光探测数据.另外,加拿大计划在2008年实施发射的RAVENS (Recur rent Auroral Visualization of Ex tended Northern Storms)卫1475地 球 物 理 学 进 展23卷星上安装与IM AGE 上FU V -WIC 和FU V -SI 相似的两台仪器,继续对全球极光形态的动态监测.图3 远紫外极光成像仪原理图Fig.3 Schematic illustr ation of a F U V A ur or al Imag er1.1.2 极光/气辉电离层探测在进行极光形态测量的同时,极光/气辉电离层探测工作也相继展开.1983年6月美国发射的H I -LAT 极轨卫星(830km )上,搭载了极光/电离层图仪AIM(A uro ral Ionospher ic M apper),尽管由于电子学原因,仪器在轨工作了仅1个月,但仍然获得了第一张日照面极光的单色像,这不论在科学上还是应用上都具有开创性的意义.随后,美国APL 对AIM 进行改进,研制了极光电离层遥感器AIRS [20](Auroral Ionospheric Re -m ote Senso r)安装在1986年11月发射的POLAR BEAR 等卫星上,卫星轨道高度约1000km.AIRS 与AIM 的重要不同有二点:一是将AIM 单一波段的成像能力扩展为4个波段,即2个可见光波段和2个远紫外波段;二是在光谱仪出射狭缝处放置了2个光电倍增管,使其可同时获得相距给定波长间隔的2个光谱像.该仪器有3种工作模式,即光度计、光谱和成像探测,图4为A IRS 的光路示意图和主要技术指标.该仪器可同时给出相距24nm 两个波段的远紫外极光像.探测器采用CsI 阴极日盲型光电倍增管,能有效阻止可见光和近紫外波段背景辐射对测量结果的干扰.随着紫外面阵CCD 和薄膜探测技术的发展,在上述仪器的基础上,美国于20世纪90年代开展了新一代低轨道极光和气辉远紫外全球成像光谱仪的研制,它与早期仪器的最大改进在于使用了紫外面阵CCD 器件,使早期的扫描镜+光谱仪+单探测器的成像方式发展成为真正的成像光谱仪.2001年开始发射的DMSP Block 5D3(S -16)S -20)等5颗卫星,卫星轨道高度约830km,计划在轨运行15年,其上搭载的SSUSI [21](Special Senso r U ltrav iolet Spectrog raphic Imager )由一台远紫外扫描成像光谱仪(SIS)和天底光度计(NPS )组成.SIS 有2种工作模式,即成像模式和光谱仪工作模式,表1为仪器主要工作参数和技术指标.SIS 由扫描镜、望远镜和罗兰圆光谱仪组成,其扫描成像模式的工作原理与AIM 和AIRS 相似,完成一帧扫描需22s,相比之下,其较慢的扫描速度使其灵敏度比AIM 和AIRS 高10~100倍,具有104动态范围.NPS 由3个滤光片光度计组成,仅在阴影区工作,给出夜间电离层的信息和FUV 极光的边界,探测的中心波长为629.4、630.2nm 和427.8nm.另外,该系列卫星上还同时搭载了SSULI [22](Special Sensor U ltraviolet Limb Imager ),它由五台紫外临图4 AI RS 的光路示意图和主要技术指标F ig.4 Sketch and cha racteristics o f AI RS optical r oute14765期王咏梅,等:星载远紫外极光/气辉探测发展综述边成像光谱仪组成,探测从极紫外到远紫外的气辉和极光发射,以获得电子、离子和中性粒子密度的高度分布特性.它们的投入使用使对地球热层和电离层空间天气效应的监测从试验阶段逐步转入连续监测的应用阶段.表1 DMSP/SSUSI 主要技术指标Table 1 Param eter of D MSP/SSUSI成象光谱仪探测波段121.6nm 、130.4nm 、135.6nm 、140~150nm 、160~180nm地球段扫描(-72.8)+63.2b )136b /156象元=0.87b /象元22s/156象元=140m s 临边段扫描0.4b /象元,24象元,9.6b 22s/156象元=140m s视场扫描136b )垂直轨道11.8b)沿轨道,16象元,0.74b /象元光谱仪工作模式光谱波段115~180nm 光谱元数160扫描方式不扫描,观测天底或选定方向视场1象元@6点(12象元))垂直轨道@沿轨道0.87b@8.9b1.2 国内极光/气辉空间探测发展由于我国长期以来除应用性的遥感卫星以外,没有开展基于空间平台的对地球系统的系统观测活动,因此在该领域的探测技术发展比较滞后.由于空间天气和空间环境研究关系到国家的空间发展地位,发展自己的空间环境探测体系已迫在眉捷.极光/气辉的空间探测以引起了众多科学家及应用部门的注意,目前国内已相继开展了有关的探测和研究计划[32].其中一个主要以极光探测为主要目的的重要空间探测计划)夸父计划[32]已经启动,上面将搭载多台极光成像探测仪器,包括远紫外极光监测相机、远紫外成像谱仪、广角极光成像仪等.由于我国在这些仪器研制方面的经验有所不足,在超环面远紫外光栅和反射镜、多通道远紫外M CP 探测器等方面的加工工艺与国外相比还有较大差距,因此所搭载的这些仪器基本都以国外,如加拿大、比利时等国家为主进行研制,我国有关单位只是在科学理论研究方面参与.但随着我国在空间探测仪器方面的投入的增加,相关的关键技术攻关工作目前正在进行,并已取得了长足进展,为极光的空间探测打下坚实的基础.2 探测器从国外远紫外极光探测仪器发展历程来看,对极光形态和电离层探测几乎是并驾齐驱.历经三十几年的发展,无论是从仪器的探测精度还是时空分辨率来看,均有质的飞跃,这其中探测器的发展可以说功不可没.远紫外波段的探测可以分为能量探测和成像探测两种.进行成像探测需要探测器为二维阵列式探测器,能量探测则利用光电倍增管等一维探测器即可实现.随着CCD 技术和MCP [23]技术的发展,在远紫外波段对极光进行成像探测已经成为一种趋势,我们将重点介绍用于此波段探测的二维成像探测器的情况,表2给出了一些代表性探测器的参数比较.目前二维成像探测器主要分为两类,一类是光学读出方式,另一类是电子学读出方式,光学读出方式即光阴极+M CP+荧光屏+耦合系统+CCD,这类读出方式是以加拿大研制的一系列对极光形态进行远紫外成像探测的仪器为代表的,例如VI -KING 卫星上的U AI 远紫外极光相机、IMA GE 卫星上的WIC 等,其优点是可以提供高的时间和空间分辨率,而且相对来说CCD 控制、采集技术比较成表2 探测器性能参数比较Table 2 Comparison of performance parameters f or dif feirent detectors参数M AM A 延迟阳极ICCD EBCCD 备注量子效率(%)15~2015~2015~2050~60C sI 121.6nm 可见光抑制<10-7<10-6<10-6<10-6C sI 400nm最大局部动态范围(c/p/s )8002~53545总动态范围(c/s )3.5@1059@105 1.0@105 2.0@104 1.5@106阵列尺寸1k @1k 2k @2k 13k @3k 2k @2k 1k @1k 像素尺寸((m)25@2520@327.5@7.521@211477地球物理学进展23卷熟,适合极光形态探测.而采用电子学的读出方式,其灵敏度相对较高,可以进行单光子计数式成像探测,适合更微弱光信号的探测,该读出方式主要有以下几种:分立阳极阵列、电阻阳极阵列(RANI-CON)、锲条阳极阵列、多阳极微通道板阵列(M A-M A)和延迟线阵列等[24~28].DM SP系列卫星中的GUVI[29]和SSU SI仪器使用的是锲条阳极阵列的读出方式,光阴极为CsI,对于给定的MCP,这种读出方式可以提供较好的空间分辨率,但其探测面积不能做大;IM AGE卫星上搭载的SI[30]使用的是延迟线阵列的读出方式,光阴极选用的是KBr,这种读出方式发展较晚,可以给出好的位置和时间的分辨信号;M AMA探测器是一种较新的技术,目前还没有看到其用于极光探测的报道,但SOH O[31]等卫星上已经使用该探测器作为远紫外波段的成像探测,它可以提供一个非常好的空间分辨率和大的动态范围.3结语从21世纪开始,各国对空间技术的发展愈加重视,各种先进的航天器、星载仪器都开始研制或准备发射.而在这些仪器的工作区)))/地球空间0中的各种状态及变化对其都会产生极大影响,甚至可能导致仪器无法工作或整个发射的失败.极光可作为太阳-磁层-电离层-中高层大气相连的近地过程的监视器,对空间天气和空间环境预报研究是非常重要的,尽管远紫外极光/气辉探测在国外已投入实用阶段,在我国却仍属起步阶段./双星0计划[32]的实施和即将实施的/夸父0计划[33]等对我国在该领域里的发展起了巨大的推动,但其有效载荷大部分为国外引进,从长远考虑,自主开发研制一些重要的空间探测仪器具有深远意义.就远紫外极光探测而言,极光形态和电离层探测均应同等重要,但该领域探测仪器的研制存在很多困难,如国内光学器件加工工艺、高性能远紫外探测器(像增强器等).在国家自然基金和相关部门的支持下,相关的关键技术攻关工作目前正在进行,并已取得了许多进展,其研究成果将可直接应用于我国的日)地空间探测计划,为实现我国星载远紫外极光气辉成像和光谱成像探测零的突破奠定了基础.参考文献(References):[1]M eier R R.Ultraviolet spectroscopy and remote sensing of th eupper atmosphere.[J]Space S ci.Rev.,1990,91:1~185.[2]徐文耀,国连杰.空间电磁环境研究在军事上的应用[J].地球物理学进展,2007,22(2):335~344Xu W Y,Guo L J.Study of space electr om agnetic environment and its application on military affairs[J].Progress in Geophys-ics(in Chin ese),2007,22(2):335~344.[3]Strickland D J,Jas pers e J P.Dependence of au roral FU V e-mis sions on th e incident electron sp ectrum and neutral atmos-phere[J].J.Geoph ys.Res.,1983,88:8051~8062.[4]H uffman R E,Atmospheric Ultraviolet Rem ote Sen sing[M].Academ ic Pr ess,1992.[5]赵国泽,陈小斌,蔡军涛.电磁卫星和地震预测[J].地球物理学进展,2007,22(3):667~673.Zhao G Z,Chen X B,Cai J T.Electromagn etic obs ervation b y satellite and earthquake p rediction[J].Progress in Geophysics (in Chin ese),2007,22(3):667~673.[6]H eferm an K J,Heiss J E,Boldt J D,et al.Th e U VIS I In-strum ent[J].John s Hopk ins APL Tech Dig.1996,17:198~212.[7]Paxton L J,M eng C I,Anders on D E,et al.M SX-A M u ltiuseSpace Exp eriment[J].John s H opkins APL T ech Dig.1996, 17:19~34.[8]Anderson G P,C hetw ynd J H,Therault J M,e t al.M odtran2:Suitability for remote sensing[J].Proc.SPIE,1993,1968: 514~525.[9]Strickland D J,E vans J S,Bishop J E,e t al.Atmos pheric Ul-traviolet Radiance In tegrated C ode(AURIC):cur rent capabil-ites for rapidly modeling dayglow from the far UV to the near IR[J].1996,2831:184~199.[10]沈长寿,资民筠,王劲松,徐寄遥,刘顺林.关于暴时电离层电流分布的南北半球不对称性[J].地球物理学报,2006,49(6):1573~1581Sh en C S,Zi M Y,W ang J S,e t al.On th e asymm etry of thestorm-time cu rrent sy stem in the ion osphere b etw een south-ern and northern hem ispheres[J].Ch ines e J.Geophy s.(inChin ese),2006,49(6):1573~1581.[11]李志刚,程宗颐,冯初刚,等.电离层预报模型研究[J].地球物理学报,2007,50:327~337.Li Z G,Ch eng Z Y,Fen g C G,Li W C,Li H R.A study ofprediction models for ionosph ere[J].Ch ines e J.Geophys.(in Chinese),2007,50(2):327~337.[12]Carruther s G R,Page T.Apollo16Far-U ltraviolet Imageryof th e Polar Auroras,T ropical Airglow Belt,and GeneralAirglow[J].J Geophys.Res.1976,81:483~496.[13]M oos H W,e t al.,Overview of the far ultraviolet spectro-scopic explorer miss ion[J].Astroph ys.J.,2000,538:11~13[14]Fran k L A,C raven J D.Imaging results from dynamics ex-plorer[J]I.Rev.Geophys,1988,26:249~252.[15]Frank L A,Craven J D,Ackerson K L,et al.Globle au roralimaging instrumentation for the dynamics ex plorer mission[J].Space S cien ce Instrum entation,1981,5:369~381. [16]Cogger L L,M urphree J S,Elph instone R D,e t al.Th e U V14785期王咏梅,等:星载远紫外极光/气辉探测发展综述imager experiment on the s w edish viking satellite:con tribu-tions to auroral phy sics[J].Can.J.Phy s.,1991,69,1032~1039.[17]M urphree J S,King R A,PayneT,et al.T he freja ultravio-let im ager[J].Space Science Review s,1994,70:421~446.[18]Adema J.Developm ent of an ultraviolet auroral imager[J].S PIE1999,1344:165~174.[19]M ende S B,H eetderks H,Frey H U,et al.Far ultravioletimaging fr om the image s pacecraft. 2.w ideb and FU V ima-ging[J].S pace Science Review s,200091:271~285.[20]S chenkel F W,Ogorzalek B S,Gardner R R,e t al.Simulta-n eous multis pectral narrow band auroral imagery from s pace[J].Proc.SPIE1986,687,90~103.[21]Paxton L J,Imeng C,Fountain G H,et al.SS USI:H or-iz on-to-horizon and limb-view ing spectrograp hic imager for r e-m ote sen sing of en viron men tal param eter s[J].Proc.SPIE1992,1764,161~176.[22]M cC oy R P,Dymond K F,Fritz G G,et al.Special sensoru ltraviolet limb im ager:an ion ospheric and neu tral densityprofiler for the defens e m eteor ological satellite pr ogram satel-lites[J].Optical Eng.1994,33:423~429.[23]潘京生,微通道板及其主要特征性能[J].应用光学,2004,25(5),25~29.Pan J S.M icrochannel plates and its main characteristics[J].J.Ap p.Optics(in Chinese),2004,25(5):25~29.[24]Amitay Z,et al.A new ty pe of mu ltiparticle three dimention-al im aging detector w ith subnansecond tim e resolu tion[J].Rev Sci Ins tru m,1997,68:1387~1392.[25]M artin P,e t al.W edge-and-stripe anodes for centroid findingposition sensitive photon an d particle d etector[J].Rev Sci In-strum.1981,52:1067~1071.[26]Joseph C L,Argabright V,Abraham J,e t a l.Performanceresults of the ST IS flight M AM A detectors[J].Proc.SPIE1995,2551,248~257.[27]Jenkins E B,Joseph C L,Long D,e t al.IM APS-A h igh-resolution,ech elle spectrograph to record far-ultraviolet s pec-tra of s tars fr om sounding rockets[J].Proc.SPIE1988,932,213~229.[28]黄钧良.M AM A紫外探测器系统与高增益M CP[J].红外技术,1997,19(3):39~42.H uan g J L.M AM A UV detector an d high gain M CP[J].In-frared T echnology(in Chinese),1997,19(3):39~42. [29]Hu mm D C,Pax ton L J,C hristen sen b A B,e t al.Designand performan ce of the Global Ultraviolet Im ager(GUVI)[J].Proc.SPIE1998,3445:277~289.[30]M ende S B,H eetderk s H,Frey H U,et al.Far ultravioletimaging from the image spacecraft:3.spectral Imaging of ly-man-A and OI135.6nm[J].Space Science Review s,200091:287~318.[31]Delaboudiniere J P,Aft er G E,Branuad J,et al.EIT:Extremeultraviolet imaging telescope for th e S OH O mis sion[J].S olarPhysics,1995,162:291~312.[32]刘振兴,中国空间风暴探测计划和国际与日共存计划[J].地球物理学报,2005,48(3):724~730.Liu Z X.Space w ind and stor ms exploration program and in-ternational living w ith a s tar in itiative[J].C hinese J.Geo-phys.(in Chinese),2005,48(3):724~730.[33]http://sess.pk /res earch/k uafu/1479。