内镜下消化道肿瘤的早期诊断和治疗

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:5

超声内镜在消化系统疾病中的应用超声内镜是一种结合超声和内窥镜技术的医学影像检查方法。

它利用高频声波通过消化道壁对内脏器官进行检查和成像,具有高分辨率和定位精确的优点。

超声内镜可以应用于多种消化系统疾病的诊断和疾病监测,以下是其中几个方面的应用:1. 消化道肿瘤的早期诊断:超声内镜可以检测消化道的肿瘤、息肉等病变。

相比其他影像学检查方法,超声内镜能更精确地确定病变的大小、形态和位置,对于早期消化道肿瘤的诊断和评估具有重要价值。

2. 消化道炎症性疾病的评估:超声内镜可用于评估消化道炎症性疾病,如克罗恩病和溃疡性结肠炎。

通过超声内镜,医生可以观察到消化道粘膜的异常变化,如溃疡、狭窄等,帮助判断病变程度和病情的活动性。

3. 胆道和胰腺疾病的诊断:超声内镜可以对胆道和胰腺进行全面的评估。

它可以观察到胆囊结石、胆道狭窄等胆道疾病,以及胰腺肿瘤、胰腺炎等胰腺疾病,对于鉴别胆囊结石的性质和胰腺肿瘤的性质具有重要的临床意义。

4. 肝脏疾病的评估:超声内镜可以帮助评估肝脏疾病,如肝脏肿瘤、肝硬化等。

它可以观察到肝脏的大小、形态和肝内结构的异常变化,对于肝脏肿瘤的数量、大小和位置进行评估,对于肝硬化的程度和肝脏的功能进行评估具有重要的临床价值。

5. 深度组织和淋巴结的评估:通过超声内镜,医生可以观察到消化道壁、深层组织和淋巴结的异常情况。

它可以帮助评估病变的浸润范围和淋巴结转移情况,对于肿瘤的分期和预后评估具有重要的临床意义。

超声内镜在消化系统疾病中的应用非常广泛。

它可以通过观察消化道的形态和病变,帮助医生做出准确的诊断和评估,并对疾病的治疗和监测提供有力的支持。

随着超声内镜技术的不断发展,其应用范围将进一步扩大,有望在消化系统疾病的预防和治疗中发挥更加重要的作用。

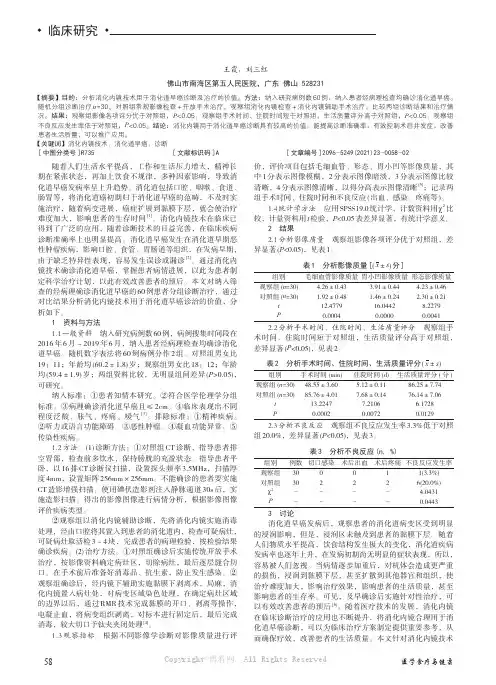

2021年11月 第23期临床研究消化内镜技术用于消化道早癌诊断及治疗价值分析王霞,刘三红佛山市南海区第五人民医院,广东 佛山 528231【摘要】目的:分析消化内镜技术用于消化道早癌诊断及治疗的价值。

方法:纳入研究病例数60例,纳入患者经病理检查均确诊消化道早癌。

随机分组诊断治疗n=30。

对照组常规影像检查+开放手术治疗,观察组消化内镜检查+消化内镜辅助手术治疗,比较两组诊断结果和治疗情况。

结果:观察组影像各项评分优于对照组,P<0.05;观察组手术时间、住院时间短于对照组,生活质量评分高于对照组,P<0.05;观察组不良反应发生率低于对照组,P<0.05。

结论:消化内镜用于消化道早癌诊断具有较高的价值,能提高诊断准确率,有效控制术后并发症,改善患者生活质量,可以推广应用。

【关键词】消化内镜技术;消化道早癌;诊断[中图分类号]R735 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)23-0058-02随着人们生活水平提高,工作和生活压力增大,精神长期在紧张状态,再加上饮食不规律,多种因素影响,导致消化道早癌发病率呈上升趋势。

消化道包括口腔、咽喉、食道、肠胃等,将消化道癌初期归于消化道早癌的范畴,不及时实施治疗,随着病变进展,癌症扩展到黏膜下层,就会使治疗难度加大,影响患者的生存时间[1]。

消化内镜技术在临床已得到了广泛的应用,随着诊断技术的日益完善,在临床疾病诊断准确率上也明显提高。

消化道早癌发生在消化道早期恶性肿瘤疾病,影响口腔、食管、胃肠道等组织,在发病早期,由于缺乏特异性表现,容易发生误诊或漏诊[2]。

通过消化内镜技术确诊消化道早癌,掌握患者病情进展,以此为患者制定科学治疗计划,以此有效改善患者的预后。

本文对纳入筛查的经病理确诊消化道早癌的60例患者分组诊断治疗,通过对比结果分析消化内镜技术用于消化道早癌诊治的价值,分析如下。

1 资料与方法1.1一般资料 纳入研究病例数60例,病例搜集时间段在2016年6月~2019年6月,纳入患者经病理检查均确诊消化道早癌。

消化道早癌的内镜诊断与治疗消化内镜的发展消化内镜从硬质内镜到纤维内镜最后发展到电子内镜。

目前电子内镜新技术层出不穷。

超声内镜系统。

1980年美国首次报道应用超声与普通内镜相结合的检查方法在动物实验中取得成功,开创了超声内镜技术在临床的应用,此后超声内镜器械不断发展和完善。

目前,超声内镜检查以及镜下介入治疗是消化内镜领域发展最快的一个分支!胶囊内镜。

最早由以色列开发研制,形如胶囊,属一次性用品,含有闪光装置和摄像传感器。

吞服后通过整个消化道,所拍摄的图像经腹部的遥控接收器存于电脑加以分析。

胶囊内镜则随粪便排出。

胶囊内镜对小肠检查价值较大,患者痛苦少,由中国学者发明的磁控胶囊内镜,可以实现全消化道的观察、诊断。

放大内镜。

1990年代,日本Olypus公司和Fujinon公司先后开发出放大内镜。

其工作原理是在内镜头端接近目镜的地方安装可以移动的凸镜,能将局部病变黏膜放大10~100倍,可观察到胃小凹和结肠黏膜腺管开口的形态特征。

放大内镜结合色素内镜技术,更有助于提高小癌灶、微小癌灶及异型增生的检出率。

其他还有例如小肠内镜、磁控胶囊内镜、放大内镜等;不管是哪一种内镜,其主要的诊断价值在于:提高消化道早癌诊断率:放大内镜、色素内镜、共聚焦内镜等。

消化道肿瘤及早癌临床定义是指浸润深度不超过黏膜或局限于黏膜层的消化道肿瘤,包括大肠癌,胃癌,食道癌,早期的这些肿瘤。

对于不同的消化道早癌有不同的治疗方法,比如早期的食道癌的话,我们可以直接在内镜下进行一个微创的切除,在内镜下把黏膜切除,从而避免切伤患者的食道,创伤比较小,也可以重建上消化道,这是早癌的处理方法。

上消化道内镜的检查:术前准备很重要,术前常用药有:祛粘剂:得佑(链霉蛋白酶颗粒),比较贵。

一般用2支糜蛋白酶加5ml西甲硅油加1克碳酸氢钠配成50ml,检查前15-30分钟口服加在床上不停地变换体位,比德佑便宜,效果很好。

也可以用来检查中冲洗。

局麻除泡剂:达克罗宁。

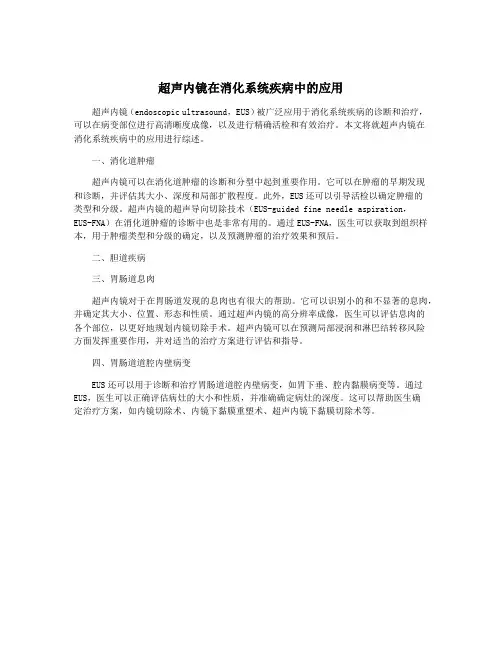

超声内镜在消化系统疾病中的应用

超声内镜(endoscopic ultrasound,EUS)被广泛应用于消化系统疾病的诊断和治疗,可以在病变部位进行高清晰度成像,以及进行精确活检和有效治疗。

本文将就超声内镜在

消化系统疾病中的应用进行综述。

一、消化道肿瘤

超声内镜可以在消化道肿瘤的诊断和分型中起到重要作用。

它可以在肿瘤的早期发现

和诊断,并评估其大小、深度和局部扩散程度。

此外,EUS还可以引导活检以确定肿瘤的

类型和分级。

超声内镜的超声导向切除技术(EUS-guided fine needle aspiration,

EUS-FNA)在消化道肿瘤的诊断中也是非常有用的。

通过EUS-FNA,医生可以获取到组织样本,用于肿瘤类型和分级的确定,以及预测肿瘤的治疗效果和预后。

二、胆道疾病

三、胃肠道息肉

超声内镜对于在胃肠道发现的息肉也有很大的帮助。

它可以识别小的和不显著的息肉,并确定其大小、位置、形态和性质。

通过超声内镜的高分辨率成像,医生可以评估息肉的

各个部位,以更好地规划内镜切除手术。

超声内镜可以在预测局部浸润和淋巴结转移风险

方面发挥重要作用,并对适当的治疗方案进行评估和指导。

四、胃肠道道腔内壁病变

EUS还可以用于诊断和治疗胃肠道道腔内壁病变,如胃下垂、腔内黏膜病变等。

通过EUS,医生可以正确评估病灶的大小和性质,并准确确定病灶的深度。

这可以帮助医生确

定治疗方案,如内镜切除术、内镜下黏膜重塑术、超声内镜下黏膜切除术等。

消化道肿瘤的早期诊断与内镜下微创治疗摘要:目的:总结消化道肿瘤的早期诊断与内镜下微创的治疗效果,为病患提供更有效的治疗方案。

方法:对我院该病病患进行随机选取,选取的总数为114名,时间为2015年9月-2017年2月,将这114名病人平均分成两个小组,每个小组57人,其中一组称为常规组,另一组称为研究组。

常规组通过以往的内镜诊断及常规治疗,研究组使用超声内镜进行诊断并在其监控下进行微创治疗,对两个小组病患的内镜影像呈现的状况、各项指标进行对比,以及对病人的不良反应、术后并发症的发生机率和治疗效果进行比较。

结果:通过对比后发现,研究组病患的影像状况明显优于常规组,差异明显(P<0.05),研究组手术前后的各项指标明显比常规组高,差异明显(P<0.05),对两个小组并发症和不良反应发生率进行比较,研究组的发生率明显低于常规组,差异明显(P<0.05)。

结论:使用消化道内镜技术来对消化道肿瘤进行诊断和治疗效果显著。

关键词:消化道肿瘤;早期诊断;内镜下微创治疗引言:消化道肿瘤是消化道疾病中的一种,其病症主要表现为上消化道的恶性肿瘤,分为腺癌和鳞癌,粘膜下肿瘤的发病率较低,在患者患此病期间十分容易引发病变,给病患的生命造成严重的危害,经过长期研究表明采用超声内镜进行诊断和治疗效果显著。

我院对此进行了研究,现分析如下。

1.资料与方法1.1一般资料对我院该病病患进行随机选取,总数为114名,选取的时间为2015年9月-2017年2月,将这114名病人平均分为两组,每个小组57人,其中一组称为常规组,另一组称为研究组。

常规组中有男性27人,女性30人,年龄区间在30-66岁之间,年龄平均为(47±16.8)岁,研究组中有男性25人,女性32人,年龄区间在31-69岁之间,年龄平均为(49±18.8)岁,全体病患均知情并自愿参与此次研究,除此之外对病患还有其他要求。

第一,要求病患心脏系统功能正常;第二,要求病患肝肾功能正常;第三,要求每个病患的临床资料完整;第四,要求病患精神正常,具有正常的行为能力;第五,病患家属均同意其参与此次研究。

胃肠道肿瘤早诊断早治疗肿瘤是机体细胞在各种始动与促进因素的作用下产生的增生与异常分化形成的新生物。

肿瘤的生长不受正常机体生理调节,而是破坏组织与器官。

根据肿瘤的生物学行为可分为良性肿瘤、恶性肿瘤和介于良性、恶性肿瘤之间的交界性肿瘤。

我国的肿瘤死亡率位列世界前列,且每年新发病例呈逐年上升趋势,据调查表明,我国的肿瘤病例中,有60%以上为消化系统的恶性肿瘤。

胃肠道肿瘤属于消化系统疾病,常见的胃癌、肠癌、都属于胃肠道恶性肿瘤,还有一些平滑肌瘤、胃间质瘤等疾病,需要通过手术治疗的良性肿瘤。

胃肠道肿瘤会引起一些非特异性的症状,因此早期不会引起人们的重视,但是当症状加重时再就诊治疗,临床发现病情已经进展,往往耽误治疗效果。

因此,胃肠道的早诊断早治疗则尤为重要,对于生命质量的保障和预后治疗都极其重要的意义,今天我们就来谈谈胃肠道肿瘤的早诊断和早治疗问题。

一、胃部肿瘤的诊断和治疗(一)胃肿瘤的早诊断胃肿瘤的判断,目前临床上主要诊断方式包括病理学检查和化验室检查。

比较常见的是采取胃镜检查,可以发现病灶。

若为良性肿瘤,表现为质地偏韧,表面光滑,活动度较好。

个体如感觉腹部胀痛、食欲下降、体重减轻等不适,就要重视起来,立即去医院进行就医检查,尤其中老年人更尤为注意。

若为胃部恶性肿瘤,则质地比较硬,而且触之容易出现出血,活动度也比较差,与正常的组织相比,常常难以鉴别。

胃部恶性肿瘤早期症状不明显,跟胃溃疡类似,通常症状只出现在上腹部,以闷痛不适、胃反酸、嗳气等基本常见的消化道症状为主,但与普通胃部疾病相比较,肿瘤则更多的表现为,常规药物服用后症状不缓解,病人持续消瘦,血色素降低,贫血,这时就要尤其重视,通过及时的胃检测是否有癌症的可能性。

(二)胃部肿瘤的治疗胃部肿瘤确诊后,通常需要根据患者情况确定治疗方案。

胃部良性肿瘤,可以在内镜下进行切除手术,既能达到治疗效果,治愈的目的,也可以在切除后进行病理化验,为了防止一部分胃良性肿瘤发生恶变,如有良性肿瘤发生了恶变,则需要进一步扩大切除进行更深入的治疗。

内镜下消化道肿瘤的早期诊断和治疗刘正新(首都医科大学附属北京朝阳医院消化内科100020)H o t Su b je c t热点论题消化道肿瘤的早期发现、早期确诊和早期治疗是提高疗效、降低死亡率、改善预后和提高生活质量的关键。

近几十年来,日本等国家在胃癌方面、欧美等国家在大肠癌方面的早诊、早治水平都有了显著的提高。

但是,由于仪器设备、技术条件以及重视程度不够等综合因素的影响,在消化道肿瘤的早诊、早治方面,我国与国际先进水平之间相比还有较大差距。

近年,用于消化道肿瘤早诊、早治的新仪器设备和先进技术不断涌现,尤其是新型内镜及附属器具层出不穷,如何较快地掌握和利用他们,把我国的水平提高上去,是摆在我们面前的严峻课题,也是我们义不容辞的责任。

1内镜下消化道肿瘤的早期诊断由于早期消化道肿瘤镜下的表现隐匿,特征并不十分明显,加之检查者缺乏足够的经验,使得诊断非常困难。

新型内镜的开发和临床应用大大提高了对早期肿瘤发现和确诊(定性和定量)的可能性和便捷性。

下面介绍几种用于诊断早期消化道肿瘤的内镜及相关的技术方法。

1.1普通内镜(Endos copy)——发现可疑病变,目前最常用普通内镜在诊断消化道早期肿瘤方面主要起筛查的作用(如图1~3)。

利用它,可以较快地检查消化道,明确正常与异常,发现早期肿瘤的可疑病变处。

检查过程中,做到以下两点很重要:(1)保证筛查没有盲点;(2)保证检查视野清晰可辨。

为此,检查应遵循内镜操作的技术规范,同时要帮助患者作好检查前的充分准备。

1.2色素内镜(Chr om oen dos c opy)——确定病变的大小、形状、边缘和范围色素内镜在诊断消化道早期肿瘤方面不但有一定的定性作用,更主要的是有对肿瘤的大小、形状、边缘和范围进行比较准确的定量作用(如图~6)。

用于色素内镜的染料有很多种类,但并不是任何色素或染料都能用于内镜检查,符合下列条件者才可应用:(1)对身体无毒无害;(2)与消化道黏膜的颜色能形成较强的对比,能把细微变化显示清楚;(3)溶液的配制、稀释、保存和应用都比较方便;(4)价格合理。

赵先生今年56岁,最近时常感到胃部不适、上腹胀、打嗝甚至偶尔的胃疼,这些症状都没有引起他的重视,自己上附近药店买了一些胃药吃,但症状没有明显的好转,在这种情况下,赵先生坐进了消化内科门诊的诊室内,医生在详细询问他的病史和症状后,建议他做一次胃镜检查,在胃镜下看到胃体有一块浅浅的隆起,医生进一步安排赵先生做超声内镜,在超声内镜下看到病变浸润到粘膜下层,1周后病理结果证实为早期胃癌。

诊断明确后,赵先生在胃镜下进行粘膜下剥离术,避免了上手术台的痛苦。

什么是超声内镜?超声内镜(Endoscopicultrasonography,EUS)是指将超声探头安置在内镜前端,可以直接观察消化道粘膜表面的病变,又可以通过超声探头对病变部位进行扫描,所以它同时具有内镜和超声检查的优点。

通过超声内镜可以进行活检,如果是恶性肿瘤可以判断消化管壁的浸润深度、大小,也可以判断是否有周围淋巴结转移;如果是粘膜下肿物可以判断起源(粘膜下、肌层、浆膜层或邻近脏器),可以确定治疗方案,如早期癌(位于粘膜或粘膜下肿瘤)适合内镜下切除,中晚期癌(超过粘膜下层)适合外科手术治疗。

超声内镜可以提高患者的5年或10年生存率和生活质量。

它在早期消化道癌症的诊断方面具有很强的优势。

超声内镜有哪些优势?自1980年在欧洲应用至今,近二十年的临床实践使得超声内镜检查成为胃肠道内镜中最为精确的影像技术,同时也使以往两个世纪以来停留在内镜下肉眼诊断的阶段有了一个质的飞跃。

在确定胃肠粘膜下病变的起源,判断恶性肿瘤的侵袭深度和是否有周围淋巴结转移,诊断胆道及胰腺系统疾病方面具有很强的优势。

尤其是判断早期消化道癌的浸润深度和胆胰疾病诊断方面尤其突出。

北京天坛医院消化内科有一支由徐有青教授带领的超声内镜团队,每周定期开展超声内镜检查,在行业内具有领先水平。

(北京天坛医院消化内科张倩)。

内镜下消化道肿瘤的早期诊断和治疗作者:傅泽坚来源:《中国医学创新》2015年第13期【摘要】目的:探讨内镜在消化道肿瘤早期诊断及治疗的临床价值,为消化道肿瘤的早期诊断及治疗提供参考。

方法:收集本院2011年1月-2014年6月收治的110例疑似消化道肿瘤患者的临床资料,对患者行内镜检查及血清肿瘤标志物检查,将两组诊断符合率进行比较。

确诊患者在内镜下进行治疗,对治疗效果进行观察和记录。

结果:32例患者经病理检查为阳性,内镜检查30例阳性病例,2例漏诊,诊断符合率为93.75%;血清肿瘤标志物检测23例阳性病例,9例漏诊,诊断符合率为71.875%;两种检验方式的比较具有统计学意义(P【关键词】内镜;消化道肿瘤;早期诊断;治疗【Abstract】 Objective: To study the clinical value of early diagnosis and treatment of endoscopic in the digestive tract tumor, and to provide reference for the early diagnosis and treatment of digestive tract tumors. Method: 110 patients with suspected alimentary canal tumor were collected and analyzed from January 2011 to June 2014, and patients with endoscopic examination and serum tumor markers were examined and two groups of diagnostic coincidence rate were compared. Patients under endoscopic treatment were diagnosed, and the effect of the treatment were observed and recorded. Result: 32 patients were positive for by pathological examination, 30 cases positive by endoscopy, 2 cases of misdiagnosis, the diagnosis coincidence rate was93.75%; serum tumor markers detection were 23 cases positive, 9 cases of misdiagnosis,the diagnosis coincidence rate was 71.875%; the difference of two test modes was statistically significant(P【Key words】 Endoscopic; The digestive tract tumor; Early diagnosis; TreatmentFirst-author’s address:People’s Hospital in Cenxi,Cenxi 543200,Chinadoi:10.3969/j.issn.1674-4985.2015.13.043消化道肿瘤分为腺癌和鳞癌,其中鳞癌较为常见,生存率较低。

内镜下消化道肿瘤的早期诊断和治疗目的:探讨内镜在消化道肿瘤早期诊断及治疗的临床价值,为消化道肿瘤的早期诊断及治疗提供参考。

方法:收集本院2011年1月-2014年6月收治的110例疑似消化道肿瘤患者的临床资料,对患者行内镜检查及血清肿瘤标志物检查,将两组诊断符合率进行比较。

确诊患者在内镜下进行治疗,对治疗效果进行观察和记录。

结果:32例患者经病理检查为阳性,内镜检查30例阳性病例,2例漏诊,诊断符合率为93.75%;血清肿瘤标志物检测23例阳性病例,9例漏诊,诊断符合率为71.875%;两种检验方式的比较具有统计学意义(P<0.05)。

治疗前,患者生活质量评分为(53.8±5.4)分;治疗后,患者生活质量评分为(85.1±6.5)分;治疗前后生活质量的比较差异显著(P<0.05)。

32例患者经内镜治疗均取得较好的疗效,未出现不良反应及并发症,其中CR 10例,PR 12例,SD 5例,PD 5例,总有效率为68.75%。

结论:内镜在消化道肿瘤早期诊断及治疗中的运用具有重要临床意义,诊断符合率高,治疗效果显著,不良反应少,患者生活质量显著提高,值得临床推广。

消化道肿瘤分为腺癌和鳞癌,其中鳞癌较为常见,生存率较低。

相关调查显示,消化道肿瘤患病率仅次于肺癌,位列癌症第2位[1]。

及早发现、确诊及治疗是提高消化道肿瘤治疗效果,降低死亡率,提高患者生活质量,延长生存期的关键因素。

近年来,欧美国家在消化道诊断、治疗等方面的水平有了显著提高,由于仪器设备、重视程度不够及技术条件等因素的影响,我国在消化道肿瘤的早期诊断、治疗方面与国际先进水平尚存在一定的差距。

近年来,随着仪器设备及技术的不断更新换代,新型内镜及附属器具层出不穷,内镜主要用于消化道肿瘤早期诊断及治疗工作中。

采用内镜技术取标本检测分子技术的不断进步,有力推动了消化道肿瘤的早期诊断和治疗。

为探究内镜下消化道肿瘤的早期诊断及治疗效果,本院对2011年1月-2014年6月收治的110例疑似消化道肿瘤患者给予内镜诊断及治疗,现将结果报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料收集本院2011年1月-2014年6月收治的110例疑似消化道肿瘤患者的临床资料。

患者均出现不明原因的消化不良、食欲减退、腹部不适、间断或经常性腹泻、大便颜色改变、便血,部分患者伴有疲惫、乏力、气短等症状。

排除精神障碍、沟通障碍患者。

其中男59例,女51例;年龄分布为22~76岁,平均(43.9±1.6)岁。

对患者先后行内镜检查及血清肿瘤标志物检查,最后行病理检查确诊。

本研究经医院伦理委员为批准,患者均知情并签署知情同意书。

1.2 方法1.2.1 诊断方法患者于同1天行内镜检查及血清肿瘤标志物检查,采用消化道内镜对患者黏膜层、黏膜下层、黏膜肌层、浆膜层及固有肌层等进行扫描,发现可以病变处,在扫描过程中需保证筛查无盲点、检查视野清晰可辨等。

发现可疑病变后利用色素内镜对肿瘤大小、形状及范围进行定量检查,同时对检查结果进行进一步确认。

利用放大内镜将消化道黏膜放大,对表面微小及浅表处的早期肿瘤进行观察,主要观察小凹排列是否整齐、黏膜表面结构是否规整及血管网的形态特增等,以区别良性及恶性肿瘤,利用超声内镜对肿瘤恶性程度进行预测及分期。

采用五项肿瘤标志物联合检测进行诊断,甲胎蛋白的测定采用ELISA定量法,AFP参考标准液为1、5、50、100 μg/L,试剂盒由上海第二医科大学三叶科技公司提供,运用酶标仪进行比色。

癌胚抗原采用ELISA定量法进行测定,参考标准液为0、5、10、40 μg/L等,试剂盒由上海第二医科大学三叶科技公司提供。

血清铁蛋白的测定采用ILISA定量法,参考标准液为0、10、50、400 μg/L 等,试剂盒为美国Burlingame公司提供的原装试剂盒,被测血清20 μL,加入SF板条,每孔加入约100 μL酶结合物,摇晃均匀后放置于室温中,1 h后加入TMB显色。

采用二步定性法对消化道癌抗原进行测定,酶联免疫测定试剂盒由上海第二医科大学三叶科技公司提供。

唾液酸的测定采用SA快速比色法,试剂盒由上海海军医学研究所提供,标准液及被测血清各0.1 mL,加入4 mL测定也,维度为100 ℃,放置20 min后,冷却30 min,离心去上清进行比色,并计算血清SA含量[2]。

1.2.2 治疗方法术前采用超声内镜对患者病变大小、浸润深度进行准确估计,注意是否存在多发性癌灶。

对病变表面无明显溃疡的早期黏膜层癌性下黏膜切除术进行治疗,以达到完全切除。

肿瘤细胞局限与腺体基底膜或黏膜固有层可患者行内镜下病变部位黏膜切除术。

对病变范围较大、耐受度较差的患者行内镜下多次分割局部切除法,在2周内完成整个治疗,避免手术部位瘢痕形成影响再次切除,将切除的黏膜送至实验室进行病理检查。

1.3 诊断及疗效判定标准内镜判断标准:内镜下可见胃、食管、结肠黏膜糜烂、溃疡、粗糙不平、局部黏膜颜色改变、有凹陷性或隆起性病灶,色素内镜检查出现染色。

血清标志物联合检查阳性标准:甲胎蛋白>30 μg/L;癌胚抗原液>15 μg/L;血清铁蛋白男性>220 μg/L;女性>138 μg/L;唾液酸>600 μg/L。

对患者治疗前后生活质量进行评价,采用生活质量评分(QOL)进行评估,分数越高则表示生活质量越高。

疗效判定标准:CR:肿瘤完全消失,持续时间为4周以上;PR:肿瘤面积缩小一半以上,长径缩小30%以上,持续时间为4周以上;SD:肿瘤面积及长径缩小不明显;PD肿瘤面积及长径增大,出现新病灶。

总有效=CR+PR。

1.4 统计学处理使用统计学软件SPSS 15.0进行分析,计量资料采用(x±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用字2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果2.1 两种诊断方法符合率比较32例患者经病理检查为阳性,内镜检查30例阳性病例,2例漏诊,诊断符合率为93.75%;血清肿瘤标志物检测23例阳性病例,9例漏诊,诊断符合率为71.875%,两种检验方式比较差异具有统计学意义(字2=5.3791,P=0.0204)。

2.2 患者治疗前后生活质量评分比较治疗前,患者生活质量评分为(53.8±5.4)分;治疗后,患者生活质量评分为(85.1±6.5)分;治疗前后生活质量的比较,差异有统计学意义(t=20.9527,P=0.0000)。

2.3 治疗效果比较32例患者经内镜治疗均取得较好的疗效,未出现不良反应及并发症,其中CR 10例占31.25%,PR 12例占37.50%,SD 5例占15.625%,PD 5例占15.625%,总有效率为68.75%。

3 讨论近年来,消化道肿瘤发病率及死亡率呈逐年上升的趋势,寻找灵敏性及特异性较高的诊断方法是防治肿瘤的重要因素,可在极大程度上提高患者生活质量,提高患者生存率。

肿瘤标志物检查是临床诊断肿瘤的常用方式,随着对受体、抑癌基因、癌基因等表达产物的研究不断深入,肿瘤标志物的应用进入了新时期。

相关研究表明,在实际运用中,少数肿瘤具有敏感性及特异性较高的标志物,一些肿瘤标志物虽然较多,但是特异性不佳,良性疾病也呈现出阳性反应;一些肿瘤标志物虽然特异性较好,但是灵敏性不佳,需在晚期才出现阳性反应;部分肿瘤标志物检测所需仪器价格过高,检测成本较高,不适合医院临床诊断工作的开展[3-5]。

早期消化道肿瘤特征不明显,镜下表现隐匿,诊断非常困难。

新型内镜的开发及应用有效提高了早期肿瘤诊断及治疗的可能性。

在本组研究中,诊断使用了普通内镜、色素内镜、放大内镜及超声内镜超声内镜[6-8]。

普通内镜在消化道肿瘤早期诊断中主要起筛选的作用,采用普通内镜可较快完成消化道检查,快速明确正常与异常,及早发现肿瘤的可疑病变。

在检查过程中需遵循内镜操作的规范,帮助患者做好检查的提前准备工作。

色素内镜在消化道肿瘤诊断中具有定性作用,同时可对肿瘤的边缘、大小、形状及范围进行定量。

色素内镜的染料种类较多,但是并非任何染料或色素都可用于内镜检查。

符合条件的色素及染料需对身体无毒副作用;可与消化道黏膜的颜色形成对比,清楚显示细微变化;溶液的稀释、配制及保存较方便。

目前食管黏膜染色主要采用卢戈氏碘及甲酚紫,胃肠道黏膜染色主要采用甲酚紫、靛胭脂及美蓝。

放大内镜可将消化道黏膜放大,对于表现微小的浅表早期肿瘤诊断具有重要的利用价值。

利用放大内镜可对消化道病变部位进行仔细观察,与色素内镜及窄带成像技术结合,有利于观察消化道黏膜表面结构,从而鉴别良性及恶性,对恶性肿瘤的程度及分期进行预测。

在超声内镜下,消化道黏膜可分为黏膜层、黏膜下层、黏膜肌层、固有黏膜及浆膜层,还可进一步进行细分[9-10]。

分层的目的在于对普通内镜发现的病变部位进行精确判定,还可利用它对脏器及腹腔其他部位的淋巴结进行检查,判断是否存在淋巴结转移的情况[11-13]。

临床上多采用环形扫面内镜及内镜下微型超声探头对肿瘤浸润程度进行判断。

此外,彩色多普勒超声内镜可对消化道管壁和周围组织的血流速度、方向及量进行准确判断,三维超声可对纵轴、横轴三维图像进行同时显示,从而达到二元平面的重建[14-16]。

本组研究中,对于消化道肿瘤的诊断,先采用常规内镜进行仔细筛查,借助色素内镜、放大内镜及超声内镜对肿瘤的质与量进行全面诊断,并进一步评判内镜治疗的可行性及必要性。

本组研究中,采用五项肿瘤标志物联合检测综合阳性率为71.875%,与内镜诊断相比差异有统计学意义(P<0.05),提示内镜下诊断消化道肿瘤准确率较高,具有重要的临床意义。

内镜治疗主要包括内镜高频电流治疗、内镜微波凝固治疗及内镜激光治疗。

高频电流治疗是采用500 kHz左右的高频电流使局部组织蛋白质干燥、变性、凝固坏死,当温度在0.1 s迅速升高至100 ℃时,可产生气化放电从而将肿瘤及坏死组织切除,电流通过组织时产生的温度变化与组织断面的面积呈反比,与通过组织的通电时间、电流量呈正比。

内镜微波凝固治疗是以人体组织作为热源,将电磁波频率介入激光与高频电之间的微波作用于病变组织,在小范围内产生高温达到凝固治疗的目的。

凝固过程较安全,且可对肿瘤进行直接破坏,有利于肿瘤的治疗。

内镜激光治疗利用激光照射机体表面的振东将光能转化为热能,使细胞及组织温度升高,根据温度升高程度使照射组织水分蒸发,从而达到治疗的目的。

本组研究中,根据患者的具体情况采用不同内镜治疗方式进行手术,对病变表面无明显溃疡的早期黏膜层癌性下黏膜切除术进行治疗,以达到完全切除。

肿瘤细胞局限与腺体基底膜或黏膜固有层可患者行内镜下病变部位黏膜切除术。

对病变范围较大、耐受度较差的患者行内镜下多次分割局部切除法,在2周内完成整个治疗。