锂离子电池负极材料-原理及应用骆兆军2007-1-12

- 格式:ppt

- 大小:10.44 MB

- 文档页数:30

锂离子电池原理及正负极材料的关键问题锂电池是一类以金属锂或含锂物质作负极的电的化学源总称,自1991年锂离子电池问世并商业化生产以来,锂离子电池因具有高的比能量,长循环寿命,低自放电和绿色环保等一系列长处,受到现今社会的普遍关注和大力发展。

一、大体原理所谓锂离子电池是指别离用两个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的活性物质作为正负极组成的二次电池。

电池充电时, 锂离子从正极脱嵌, 通过电解质嵌入负极,放电时,锂离子则从负极脱出, 插入正极。

以将炭材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池为例。

在充放电进程中,没有金属锂存在,只有锂离子。

当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子通过电解液运动到负极。

而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。

一样,当对电池进行放电时(即咱们利用电池的进程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。

回正极的锂离子越多,放电容量越高。

咱们通常所说的电池容量指的就是放电容量。

在Li-ion的充放电进程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。

Li-ion Batteries就像一把摇椅,摇椅的两头为电池的两极,而锂离子就象运动员一样在摇椅来回奔跑。

所以Li-ion Batteries 又叫摇椅式电池。

正极反映:放电时锂离子嵌入,充电时锂离子脱嵌。

正极可选材料很多,目前主流产品多采用锂铁磷酸盐负极反映:放电时锂离子脱插,充电时锂离子插入。

负极材料多采用石墨。

电池总反映:锂离子电池是由电极材料、电解质和隔膜等部份组成, 其性能在很大程度上取决于电池组成材料的性能和制备工艺,尤其是正极和负极材料。

因此研究高能锂离子电池的关键技术是采用在充放电进程中能可逆地嵌脱锂离子的正、负极材料。

二、正负极材料(一)正极材料正极材料是锂离子电池发展的关键技术之一,应知足条件:①足在所要求的充放电范围内, 与电解质溶液有电化学相溶性;②温和电极进程动力学;③高度可逆性:④全锂化状态下在空气中稳定性好。

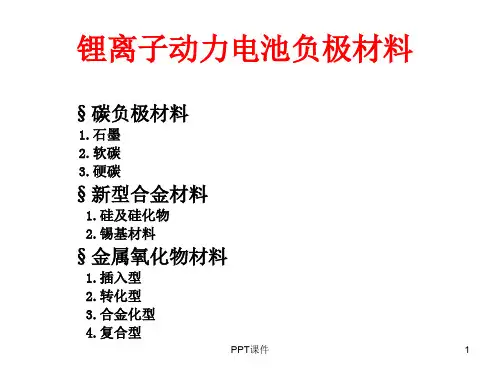

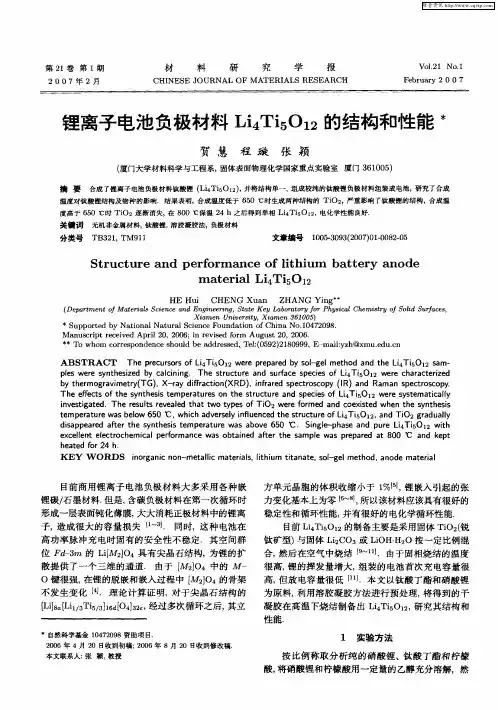

锂离子电池负极材料介绍及合成方法详解目前,锂离子电池所采用的负极材料一般都是碳素材料,如石墨、软碳(如焦炭等)、硬碳等。

正在探索的负极材料有氮化物、PAS、锡基氧化物、锡基氧化物、锡合金,以及纳米负极材料等。

作为锂离子电池负极材料要求具有以下性能:(1)锂离子在负极基体中的插入氧化还原电位尽可能低,接近金属锂的电位,从而使电池的输出电压高;(2)在基体中大量的锂能够发生可逆插入和脱插以得到高容量密度,即可逆的x值尽可能大;(3)在插入/脱插过程中,锂的插入和脱插应可逆且主体结构没有或很少发生变化,这样尽可能大;(4)氧化还原电位随x的变化应该尽可能少,这样电池的电压不会发生显著变化,可保持较平稳的充电和放电;(5)插入化合物应有较好的电导率和离子电导率,这样可减少极化并能进行大电流充放电;(6)主体材料具有良好的表面结构,能够与液体电解质形成良好的SEI膜;(7)插入化合物在整个电压范围内具有良好的化学稳定性,在形成SEI膜后不与电解质等发生反应;(8)锂离子在主体材料中有较大的扩散系数,便于快速充放电;(9)从实用角度而言,主体材料应该便宜,对环境无污染。

一、碳负极材料碳负极锂离子电池在安全和循环寿命方面显示出较好的性能,并且碳材料价廉、无毒,目前商品锂离子电池广泛采用碳负极材料。

近年来随着对碳材料研究工作的不断深入,已经发现通过对石墨和各类碳材料进行表面改性和结构调整,或使石墨部分无序化,或在各类碳材料中形成纳米级的孔、洞和通道等结构,锂在其中的嵌入-脱嵌不但可以按化学计量LiC6进行,而且还可以有非化学计量嵌入-脱嵌,其比容量大大增加,由LiC6的理论值372mAh/g提高到700mAh/g~1000mAh/g,因此而使锂离子电池的比能量大大增加。

目前,已研究开发的锂离子电池负极材料主要有:石墨、石油焦、碳纤维、热解炭、中间相沥青基炭微球(MCMB)、炭黑、玻璃炭等,其中石墨和石油焦最有应用价值。

锂离子电池的工作原理锂离子电池是一种常见的可充电电池,广泛应用于移动设备、电动车辆和储能系统等领域。

它的工作原理基于锂离子在正负极材料之间的迁移和嵌入/脱嵌过程。

锂离子电池通常由正极、负极、电解质和隔膜组成。

正极材料通常是锂盐和过渡金属氧化物(如锰酸锂、钴酸锂或镍酸锂)的混合物,负极材料则是石墨或硅基材料。

电解质是一种导电液体或固体,用于离子的传输。

隔膜则起到隔离正负极的作用,防止短路。

在充电过程中,锂离子从正极材料中脱嵌,并通过电解质和隔膜迁移到负极材料中嵌入。

同时,电流通过外部电路流动,完成充电过程。

在放电过程中,相反的反应发生,锂离子从负极材料中脱嵌,并返回正极材料中嵌入,释放出电流供电使用。

这一过程涉及到多种电化学反应。

在正极材料中,锂离子的氧化反应发生,产生电子和正离子。

同时,在负极材料中,锂离子的还原反应发生,接受电子并嵌入材料中。

这些反应共同构成了电池的正负极反应。

锂离子电池的工作原理还涉及到电解质中离子的传输。

电解质可以是液态或固态。

在液态电解质中,离子通过溶液中的离子传输。

在固态电解质中,离子通过固体结构中的缺陷或孔隙传输。

电解质的选择和性能对电池的性能和安全性有重要影响。

此外,隔膜的作用是防止正负极直接接触,防止短路。

隔膜通常是一种多孔膜或纳米孔隙膜,它可以允许离子通过,但阻止电子的流动。

锂离子电池的工作原理还受到温度的影响。

较高的温度可以加快离子传输速率,但也会增加电池的老化速度。

因此,适当的温度控制对于电池的性能和寿命至关重要。

在实际应用中,锂离子电池的工作原理可以通过多种方式进行改进和优化。

例如,改变正负极材料的组成和结构,可以提高电池的容量和循环寿命。

改进电解质的导电性和稳定性,可以提高电池的功率输出和安全性能。

此外,采用新型隔膜材料和设计,可以进一步提高电池的性能和安全性。

总结起来,锂离子电池的工作原理基于锂离子在正负极材料之间的迁移和嵌入/脱嵌过程。

通过充放电反应,锂离子在正负极之间传输,释放出电流供电使用。

锂离子电池的工作原理锂离子电池的工作原理:锂离子电池是一种常见的二次电池,广泛应用于挪移电子设备、电动车辆和储能系统等领域。

它的工作原理基于锂离子在正负极材料之间的迁移和嵌入/脱嵌过程。

锂离子电池通常由正极、负极、电解质和隔膜等组成。

1. 正极:正极材料通常采用锂化合物,如锂铁磷酸铁(LiFePO4)或者锂钴酸锂(LiCoO2)。

正极材料具有高容量和较高的电压平台。

2. 负极:负极材料通常采用石墨,其结构能够嵌入/脱嵌锂离子。

负极材料的选择对电池性能有重要影响。

3. 电解质:电解质是正负极之间的离子传导介质,通常采用有机溶液或者聚合物凝胶。

电解质应具有较高的离子传导性和化学稳定性。

4. 隔膜:隔膜用于隔离正负极,防止短路。

隔膜应具有较高的离子传导性和机械强度。

锂离子电池的充放电过程如下:充电过程:1. 在充电开始时,外部电源施加电压,使正极材料中的锂离子氧化成锂离子的正离子并释放出电子。

2. 电子通过外部电路流向负极,完成充电电流的流动。

3. 此时,负极材料中的锂离子被嵌入到负极材料的结构中,同时电解质中的正离子通过隔膜传导到正极。

放电过程:1. 当外部电路关闭时,正极材料中的锂离子开始脱嵌,并通过电解质和隔膜挪移到负极。

2. 在负极,锂离子接受电子,还原成锂离子的中性原子。

3. 同时,电子通过外部电路流回正极,完成放电电流的流动。

锂离子电池的工作原理可以通过以下反应来描述:正极反应:LiCoO2 ⇌ Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-负极反应:xLi+ + xe- + 6C ⇌ Li1-xC6整体反应:LiCoO2 + xLi+ + xe- + 6C ⇌ Li1-xCoO2 + Li1-xC6其中,LiCoO2代表正极材料,C代表负极材料,x代表锂离子的嵌入/脱嵌程度。

锂离子电池的优势包括高能量密度、长循环寿命、低自放电率和环保等特点。

然而,锂离子电池也存在一些挑战,如容量衰减、安全性和成本等方面的问题,目前的研究主要集中在改进电池性能和开辟新型材料。

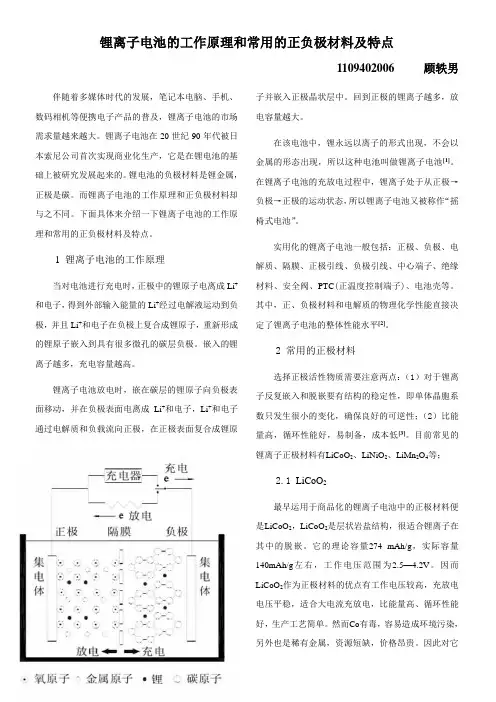

锂离子电池的工作原理和常用的正负极材料及特点1109402006 顾轶男伴随着多媒体时代的发展,笔记本电脑、手机、数码相机等便携电子产品的普及,锂离子电池的市场需求量越来越大。

锂离子电池在20世纪90年代被日本索尼公司首次实现商业化生产,它是在锂电池的基础上被研究发展起来的。

锂电池的负极材料是锂金属,正极是碳。

而锂离子电池的工作原理和正负极材料却与之不同。

下面具体来介绍一下锂离子电池的工作原理和常用的正负极材料及特点。

1 锂离子电池的工作原理当对电池进行充电时,正极中的锂原子电离成Li+和电子,得到外部输入能量的Li+经过电解液运动到负极,并且Li+和电子在负极上复合成锂原子,重新形成的锂原子嵌入到具有很多微孔的碳层负极。

嵌入的锂离子越多,充电容量越高。

锂离子电池放电时,嵌在碳层的锂原子向负极表面移动,并在负极表面电离成Li+和电子,Li+和电子通过电解质和负载流向正极,在正极表面复合成锂原子并嵌入正极晶状层中。

回到正极的锂离子越多,放电容量越大。

在该电池中,锂永远以离子的形式出现,不会以金属的形态出现,所以这种电池叫做锂离子电池[1]。

在锂离子电池的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态,所以锂离子电池又被称作“摇椅式电池”。

实用化的锂离子电池一般包括:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、中心端子、绝缘材料、安全阀、PTC(正温度控制端子)、电池壳等。

其中,正、负极材料和电解质的物理化学性能直接决定了锂离子电池的整体性能水平[2]。

2 常用的正极材料选择正极活性物质需要注意两点:(1)对于锂离子反复嵌入和脱嵌要有结构的稳定性,即单体晶胞系数只发生很小的变化,确保良好的可逆性;(2)比能量高,循环性能好,易制备,成本低[3]。

目前常见的锂离子正极材料有LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4等;2.1 LiCoO2最早运用于商品化的锂离子电池中的正极材料便是LiCoO2,LiCoO2是层状岩盐结构,很适合锂离子在其中的脱嵌。

锂离子电池的正负极材料锂离子电池是当今最常用的电池之一,广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域。

正极和负极是锂离子电池中最重要的部分,它们的性能直接影响着电池的整体性能。

本文将从正负极材料的基本原理、分类、性能等方面进行介绍和分析,希望能够帮助读者更深入地了解锂离子电池的正负极材料。

一、正负极材料的基本原理锂离子电池的正负极材料是通过锂离子的嵌入和脱出来实现电池的充放电。

在充电过程中,锂离子从正极材料中脱出,经过电解质,嵌入负极材料,同时电子从负极材料中流出,经过负载,回到正极材料中。

在放电过程中,这个过程则反过来。

因此,正负极材料的性能直接影响着锂离子电池的容量、循环寿命、安全性等方面。

二、正负极材料的分类正负极材料的种类非常繁多,下面将从化学类型、结构类型、应用领域等方面进行分类介绍。

1、化学类型(1) 氧化物类正极材料氧化物类正极材料是锂离子电池中最常用的正极材料之一,具有高容量、高电压和较好的安全性等优点。

常见的氧化物类正极材料包括:钴酸锂、三元材料(LiNiCoMnO2)、四元材料(LiNiCoAlO2)等。

(2) 磷酸盐类正极材料磷酸盐类正极材料具有高安全性、低自放电和较长的循环寿命等优点,是用于电动汽车等高安全性应用的主要正极材料。

常见的磷酸盐类正极材料包括:铁锂磷酸盐、锰酸锂磷酸盐、钴酸锂磷酸盐等。

(3) 碳类负极材料碳类负极材料是锂离子电池中最常用的负极材料之一,具有高比能量、长循环寿命和低自放电等特点。

常见的碳类负极材料包括:天然石墨、人造石墨、非晶碳、石墨烯等。

(4) 金属类负极材料金属类负极材料具有高容量、高能量密度等优点,但同时也存在着安全性差、容量衰减快等缺点。

常见的金属类负极材料包括:锂、钠、铝等。

2、结构类型(1) 层状结构层状结构是氧化物类正极材料的一种常见结构类型,其具有高容量、高电压和较好的循环寿命等优点。

常见的层状结构材料包括:钴酸锂、三元材料(LiNiCoMnO2)、四元材料(LiNiCoAlO2)等。