种群数量的变化

- 格式:doc

- 大小:116.00 KB

- 文档页数:2

种群数量的变化知识点总结随着人类的不断发展,对于自然环境的了解也变得越来越深刻。

其中一个重要的自然现象就是生物种群数量的变化。

学习这个知识点可以帮助我们更好地了解自然环境,并且能够更好地保护我们的生态系统。

本文将对种群数量的变化知识点进行总结。

一、种群数量的变化因素种群数量的变化会受到多种因素的影响。

其中,最主要的因素包括以下几个方面:1.资源变化:种群数量的增长与资源供应之间存在着紧密的关系。

如果资源丰富,那么种群的数量就很可能会增加。

反之,如果资源匮乏,那么种群数量就可能会下降。

2.竞争关系:不同个体之间在获取资源时会存在竞争关系。

如果某些种群中存在强竞争关系,那么种群数量就很可能会下降。

3.环境变化:生物种群的生存环境会随着环境变化而发生变化。

如果环境发生大规模变化,那么种群数量就可能会受到很大的影响。

4.天敌的存在:许多生物都有天敌。

如果生物种群中的天敌数量增加,那么种群数量就可能会受到很大的影响。

5.人类活动:人类活动对自然环境的影响非常大。

如果人类活动破坏了生物种群的生存环境,那么种群数量就可能会下降。

二、种群数量的变化模式种群数量的变化模式是指,在不同情况下,种群的数量变化趋势。

从数量变化的趋势上,有以下几种模式:1.指数增长:如果种群的存活条件良好,那么种群数量就可能会呈指数增长的趋势。

在这种情况下,种群数量会以极快的速度增加,直到资源供应达到饱和状态,种群数量才会停止增长。

2.稳定状态:如果资源供应与种群数量之间的关系达到平衡,那么种群数量就会保持在一个稳定状态。

在这种情况下,种群数量的波动较小,而数量变化的趋势则相对稳定。

3.震荡性波动:在某些情况下,种群数量的变化趋势可能会呈现震荡性波动。

这种变化模式通常发生在连续的不稳定因素的作用下,例如资源改善和人类干扰间的矛盾。

4.种群数量的下降:在某些情况下,种群数量会不断下降。

例如环境恶化、天敌增加、人类活动等等因素都可能导致种群数量的下降。

《种群数量的变化》讲义在我们生活的这个丰富多彩的世界里,无论是微小的细菌,还是庞大的鲸鱼,每一种生物都以一定的数量存在着。

而这些种群数量并非一成不变,它们会随着时间和环境的变化而发生增减。

今天,就让我们一起来探索种群数量变化的奥秘。

一、种群的概念在探讨种群数量变化之前,我们先来明确一下什么是种群。

种群指的是在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。

比如说,一片森林中的所有麻雀就构成了一个麻雀种群,一个池塘里的所有鲤鱼就是一个鲤鱼种群。

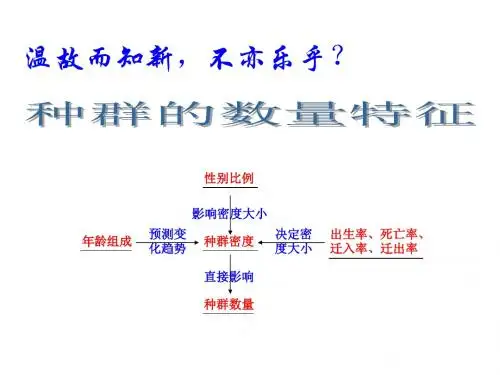

种群具有一些特征,比如种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例等。

其中,种群密度是种群最基本的数量特征。

二、影响种群数量变化的因素种群数量的变化受到多种因素的综合影响,主要可以分为内部因素和外部因素两大类。

内部因素主要包括种群的生殖能力、遗传特性等。

比如,有些生物繁殖能力强,种群数量增长就快;而有些生物繁殖能力弱,种群数量增长就相对缓慢。

外部因素则更加复杂多样。

首先是食物和资源。

如果一个种群所处的环境中食物充足、资源丰富,那么种群数量往往会增长;反之,如果食物匮乏、资源短缺,种群数量可能会减少。

其次是天敌的存在。

天敌数量的增加会导致被捕食者种群数量的减少;而当天敌数量减少时,被捕食者种群数量则可能增加。

然后是气候条件。

极端的气候,如干旱、洪涝、严寒、酷暑等,都会对种群数量产生重大影响。

此外,人类活动也是影响种群数量变化的重要因素。

人类的砍伐森林、开垦荒地、过度捕捞等行为,可能导致某些种群数量急剧减少,甚至濒临灭绝;而人类的保护措施,如建立自然保护区、人工繁殖等,又可以帮助一些濒危种群恢复数量。

三、种群数量增长的模型1、“J”型增长曲线在理想条件下,也就是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等,种群的数量会呈现“J”型增长。

其数学模型为 Nt =N0λ^t ,其中N0 为该种群的起始数量,t 为时间,Nt 表示 t 年后该种群的数量,λ 表示该种群数量每年的增长倍数。

种群特征及种群数量变化种群特征是指一个生物种群在数量、分布、结构和组成等方面的特点。

种群数量变化则指随着时间的推移,种群大小的变化情况。

种群特征及种群数量变化是生态学中重要的研究内容,对于理解生物种群的生物学特性、繁殖行为和生态位等有着重要意义。

种群特征可以通过多种指标来衡量,其中包括种群密度、分布范围、年龄结构、性别比例、遗传多样性和种群健康状况等。

种群密度是指单位面积或体积内物种个体的数量,常用来反映一个地区或生态环境中的种群数量。

分布范围指物种在地理空间上分布的范围,可以通过地理信息系统和遥感技术进行研究。

年龄结构是指不同年龄段个体在种群中的比例分布情况,对于研究种群的生长过程、生命周期和存活率等具有重要意义。

性别比例是指雄性和雌性个体在种群中的比例,对于研究繁殖行为和遗传变异等具有重要作用。

遗传多样性是指个体之间的基因差异程度,对于评估种群状况、自然遗传资源的保护和利用具有重要意义。

种群健康状况是指种群在生长、繁殖和生存等方面的状况,常用于评估生物种群的生态系统服务功能。

种群数量变化是种群特征动态变化的一个重要方面。

一个物种的种群数量随时间的推移会发生波动,这种波动可以由多种因素引起,包括环境因素、生物因素和人为因素等。

环境因素主要包括气候、资源、栖息地和食物等,在不同的环境条件下,种群数量会有所不同。

生物因素包括物种的生长速率、繁殖能力和生存能力等,这些生物因素对于种群数量变化有着重要的影响。

人为因素是人类活动对物种种群数量变化的影响,包括栖息地破坏、过度捕猎、污染和入侵物种等。

人类活动对物种种群数量的影响可以是正面的也可以是负面的,对于保护和管理物种种群具有重要意义。

种群数量变化可以通过多种方法进行研究和监测。

其中常用的方法包括样带法、标记再捕法、人工饲养和生物群落调查等。

样带法是指在一定面积或线条上进行物种排查和统计,用来估算种群密度和分布情况。

标记再捕法是指对一部分个体进行标记然后再次捕获和统计,用来估算种群的总体数量和增长率。

《种群数量的变化》讲义一、种群的概念在我们探讨种群数量的变化之前,首先要明确什么是种群。

种群,简单来说,就是在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。

比如说,一片森林里的所有麻雀,一个池塘里的所有鲤鱼,这些都可以称为种群。

需要注意的是,种群并不是个体的简单累加,它具有一定的特征,比如种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例等。

这些特征对于我们研究种群数量的变化有着重要的意义。

二、种群数量变化的研究意义了解种群数量的变化,对于我们人类来说有着多方面的重要意义。

在农业生产中,通过研究害虫种群数量的变化,我们可以制定更有效的防治策略,减少害虫对农作物的危害,保障粮食产量。

在渔业捕捞中,清楚鱼类种群数量的变化规律,有助于确定合理的捕捞量,既能保证渔业的可持续发展,又能满足人们的需求。

在生态保护方面,掌握濒危物种的种群数量动态,能够及时采取保护措施,促进其种群的恢复和增长。

在疾病防控领域,了解病原体的宿主种群数量变化,对于预测和控制传染病的传播具有关键作用。

三、种群数量变化的类型种群数量的变化主要有增长、波动、稳定和下降这几种类型。

增长型:当出生率大于死亡率,迁入率大于迁出率时,种群数量通常会增加。

这种增长可能是指数增长,也就是我们常说的“J”型增长;也可能是逻辑斯蒂增长,即“S”型增长。

波动型:种群数量在一定范围内上下波动。

这可能是由于环境条件的周期性变化,或者是种群内部的调节机制所致。

稳定型:出生率和死亡率大致相等,迁入率和迁出率也相近,种群数量保持相对稳定。

下降型:当出生率小于死亡率,迁入率小于迁出率时,种群数量会逐渐减少。

四、“J”型增长“J”型增长是一种理想的增长模式,通常在以下两种情况下可能会出现:一是在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下。

比如,在一个新开发的岛屿上,引入了一些兔子,且岛上食物充足、没有天敌,兔子的种群数量可能就会呈现“J”型增长。

其数学模型可以用公式 Nt =N0λt 表示。

《种群数量的变化》知识清单一、种群的概念种群是指在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。

比如一片森林中的所有猕猴就构成了一个猕猴种群。

理解种群概念时要注意以下几点:1、种群是由同种生物组成的,不同种生物不能构成一个种群。

2、种群中的个体不是机械地集合在一起,而是彼此可以交配,并通过繁殖将各自的基因传给后代。

3、种群是一个繁殖单位,也是生物进化的基本单位。

二、种群数量特征1、种群密度这是种群最基本的数量特征,表示单位面积或体积内某种群的个体数量。

比如每平方千米农田中水稻的株数。

2、出生率和死亡率出生率是指在单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率;死亡率则是指在单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率。

出生率和死亡率直接决定种群数量的变化。

3、迁入率和迁出率迁入率是指单位时间内迁入的个体数目占该种群个体总数的比率;迁出率是指单位时间内迁出的个体数目占该种群个体总数的比率。

迁入和迁出会影响种群数量。

4、年龄组成包括三种类型:增长型、稳定型和衰退型。

增长型种群中幼年个体多,老年个体少,未来种群数量会增加;稳定型种群中各年龄段个体比例适中,种群数量相对稳定;衰退型种群中幼年个体少,老年个体多,未来种群数量会减少。

年龄组成可以预测种群数量的变化趋势。

5、性别比例指种群中雌雄个体数目的比例。

在一定程度上影响种群的出生率。

三、种群数量的变化1、“J”型增长(1)产生条件:理想环境,即食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等。

(2)数学模型:Nt =N0λt (其中 N0 为该种群的起始数量,t 为时间,Nt 表示 t 年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数)。

(3)特点:种群的数量以一定的倍数连续增长。

2、“S”型增长(1)产生条件:自然界中的资源和空间总是有限的。

(2)曲线特点种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定。

K 值:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称 K 值。

种群的数量的变化趋势

种群数量的变化趋势取决于许多因素,其中包括种群自身的生物学特征、环境条件、竞争和捕食压力等。

一般来说,种群数量的变化趋势可以分为以下几种情况:

1. 持续增长:在没有明显限制条件的情况下,种群数量可能会呈指数增长趋势。

这通常发生在资源充足、捕食者较少、竞争压力小的情况下。

例如,一些移民到新领域的物种可能会经历这样的增长。

2. 周期性波动:许多种群数量会呈现周期性波动的趋势,这可能是由于季节变化、疾病爆发、食物丰缺等因素引起的。

例如,兔子和狼的种群数量在某些地区会发生明显的周期性波动。

3. 饱和增长:一些种群数量可能会达到环境负载能力后停止增长,维持在相对稳定的水平。

这种情况通常发生在资源有限、竞争激烈的环境中。

4. 急剧下降:在面临环境压力、捕食者爆发、自然灾害等情况下,种群数量可能会急剧下降,甚至濒临灭绝。

总的来说,种群数量的变化趋势是一个复杂的动态过程,受到多种因素的影响,并且不同物种可能表现出不同的数量变化趋势。

种群数量变化的特征

种群数量的变化是生态系统中非常普遍的现象。

这些变化随着时间的推移,经常受到许多因素的影响,包括环境,食物供应,天气状况,天然灾害,掠食者数量和许多自然和人为因素。

种群数量的变化通常分为以下三类特征:

1. 周期性变化

许多物种的种群数量随时间周期性变化。

例如,某些昆虫,鼠类和兔科动物种群数量经常表现出周期性的增长和下降。

这些周期通常是相对稳定和可预测的,并受到外部环境因素的影响,例如温度,雨量和季节变化。

某些种群可能会经历非周期性的降低或增长。

这些变化可能是突然的,例如由于天灾或其他非自然因素导致的物理破坏,或由于种群的生物学特性导致的自然灾害(例如,疾病、竞争或掠食)。

这些变化通常比周期性变化更难以预测,因为它们往往受到不可预测的因素的影响。

3. 稳定的状态

一些物种的种群数量可能在长时间内保持相对稳定,无论环境和其他因素如何变化。

这些物种的数量通常比其他物种少受外部变化的影响,并且可能已经适应了它们所处的环境。

这些物种通常位于生态系统的顶部,并且往往是重要的掠食者或食物来源,它们在生态系统中的地位非常稳定。

总之,种群数量变化具有周期性,非周期性和稳定状态这三个特征。

这些特征对于生态学家和环境管理者有重要的意义,因为它们可以帮助人们预测变化,保护濒危物种和维护生态系统的健康。

第4章种群和群落第2节种群的数量变化

【学习目标】

1.说明建构种群增长模型的方法。

2.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。

3.用数学模型解释种群数量的变化。

4.关注人类活动对种群数量变化的影响。

【学情调查情境导入】

多媒体展示问题,默写

【问题展示合作探究】

一、建构种群增长模型的方法

阅读课本P65页的“问题探讨”及65-66页思考并回答下面的问题:

1.根据课本给出的数据,计算12h、24h、72h后由一个细菌分裂产生的细菌的数量。

2.由以上的计算,联系我们数学中的知识,我们可以得出n代细菌数量的计算公式是什么?

3.我们得出以上公式的前提条件是什么,你认为在现实生活中会不会出现这样的现象?

总结:现代生态学家在描述、解释和预测种群数量的变化时,常常需要建立________________。

其一般步骤是:

在构建种群数学模型时,我们常用到两种数学模型:___________和___________。

其中,____________更能反映出数量的增长趋势。

完成课本P66页图4-4“细菌种群的增长曲线”图。

二、种群增长曲线——“J”型曲线

阅读课本P66页的两个实例,根据课本中的两个实例和前面我们学习的方法,建立种群“J”型增长的数学模型:

1.自然界中确有类似细菌在理想条件下种群数量增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线大致呈_____型。

2.上述曲线的在什么条件下成立?

3.上述曲线的数学模型是怎样的,各参数的含义分别是什么?

4.在自然环境中该增长能一直持续下去吗?

三、种群增长曲线——“S”型曲线

阅读课本P66-67页的高斯实验,尝试建立种群“S”型增长的数学模型:

1.什么条件下种群数量的增长为“S”型?

2.“S”型增长的最大数量如何表达,具体含义是什么?

3.种群数量为多少时,大草履虫日增加数量最多?

4.种群数量为K时,种群的出生率与死亡率关系如何?

5.若在大草履虫种群数量达到K值后,给大草履虫更换新鲜培养液,其种群数量会如何变化?

6.为什么大熊猫栖息地遭到破坏后,大熊猫的种群数量锐减?

下图为种群在不同生态系统中的增长曲线模式图,据图回答问题:

(1)如果生活在一个理想的环境中,种群数量按a曲线增

长。

但实际上,在自然环境中__________和__________都是有

限的,种群达到一定数量后势必加剧________,使种群数量增

长受到影响,种群将按曲线_____方式增长。

(2)曲线b中K值的含义是________________,此时种

群增长速率为______。

(3)此外,还有直接影响种群兴衰的两对变量,即该种群的_________和__________、

__________和____________。

年龄组成是通过影响________________而间接对种群数量变化起作用的。

总结:

1、“S”型增长的数量变化特点:(不考虑迁入和迁出)

当种群数量小于K/2时,增长率逐渐 , 出生率_____死亡率;

当种群数量等于K/2时,增长率 , 出生率_____死亡率;

当种群数量大于K/2小于K时,增长率逐渐 , 出生率_____死亡率;

当种群数量等于K时,增长率 , 出生率_____死亡率。

2、“S”型与“J”型曲线的不同点。

四、种群数量的波动和下降

观察课本P68图4-7东亚飞蝗种群数量的波动曲线,思考种群的数量是否是一成不变的,影响种群数量变动的因素有哪些?

在自然界,影响种群数量的因素很多,如______、________、_______、_______等,因此种群的数量总是在__________;在不利的条件下,种群数量还会__________甚至________。

五实验探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”

阅读课本68页的探究实验,思考并回答下面的问题:

1.怎样进行酵母菌的计数,且尽量减小计数过程中出现的误差?

2.从试管中吸取培养液进行计数前要将试管轻轻振荡几次,这是为什么?

3.对实验结果我们应该怎样表示?

4.本实验是否要设置对照实验和重复实验?为什么?

【达标训练巩固提升】

1.若某个鼠种群有亲代成年鼠a只,每只雌鼠一生平均产仔16只。

假设各代雌雄比例均为1:1,子代幼鼠均发育成年,且所有个体繁殖力均相等,则从理论上计算,第n代产生的子代鼠应为A.a×8n-1只B.a×8n+1只C.a×8n只D.a×8n-2只

2.“S”型曲线和“J”型曲线是反映种群增长的数学模型,下列属于“S”型曲线形成的条件A.食物(养料)充足B.没有敌害

C.没有竞争D.资源、空间有限

3.如图表示种群在理想环境中呈“J”型增长,在有环境阻力条件下呈“S”型增长。

下列有关种群数量增长曲线及其应用的叙述中正确的是( )

A.种群增长过程中出现环境阻力是在d点之后

B.种群数量到达e点后,增长速率几乎为0

C.防治蝗灾应在害虫数量达到c点时进行

D.渔业捕捞后需控制剩余量在b点

4.下列有关K值的叙述错误的是()

A.K值是固定不变的B.种群的最大数量有可能会超过K值

C.K值的大小主要是由环境条件决定的

D.K值又称环境容纳量,是该环境所能维持的种群最大数量

5.图4—18中①~④曲线表示在a、b、c、d 4种条件下细菌种群的生长曲线,这4种条件是:a.不断供应养分、水、氧气、除去有害废物;b.随着时间的延续,养分耗尽,有害物积累;c.随时间的延续,养分逐渐减少,无有害物质积累;d.随时间的延续,养分耗尽,由于突变的结果出现的新菌株,可分解原细菌的代谢废物,其合成的物质可作为原细菌的食物。

则生长条件与生长曲线①、②、③、④相符

合的是( )

A.a、b、c、d B.b、c、d、a C.c、d、a、b D.c、b、d、a

【知识梳理归纳总结】

【预习指导新课链接】

“S”型曲线“J”型曲线

前提条件

显著特点种群增长速率在___时最大种群增长率________ 有无K值。