鲁教版高二语文《史记选读·毛遂自荐》

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:11

《毛遂自荐》教学设计【教学目标】1、疏通文意,掌握重点文言词语“相、因”及定语后置。

2、品读文本,把握人物形象的思想性格。

3、联系实际,从故事中挖掘人生智慧。

【教学重点和难点】1、重点词语句子2、体会人物精神及现实意义【教学方法】自主互助教学法【教学时数】2课时(其中学生自学1课时)说明:本课共需两课时,学生自学1课时,课堂教学1课时。

第一课时★自主学习,预习学案。

1学案预习。

教师上课前,利用自习时间提前发放《毛遂自荐》学案,让所有学生通过自主学习完成学案上的课前案部分,并把有关字词句要点整理到课本上,有能力的学生完成或部分完成课中案和课后案中的问题,并把自学过程中遇到的疑难问题写在“我的疑问”一栏中。

2学案上交。

学生在规定的时间内完成学案(时间一般控制在35分钟以内),并由班级的值周班长或学习委员收齐学案,及时交给任课老师批阅,学案上交后,请同学们再读文本。

3学案批阅。

教师对上交的学案进行批阅,教师通过批阅学案了解学情,把握学生在自主学习中存在的难点、疑点问题,从而增强教学的针对性。

同时,教师要对学生完成学案的情况进行统计和评价,并做好记录。

★学案完成较好的小组:1组 3组 6组★“我的疑问”-----同学们在自学时发现的问题。

1、毛遂为什么三年没有展露出才华?2、最后毛遂为什么要招十九人上殿定从?(见附件1《毛遂自荐》学案)第二课时课堂教学过程一、导语以成功和机遇为开端,引入对机遇的把握,带出主要人物毛遂,展示毛遂图片。

(见附件2《毛遂自荐》课件)二、简要处理课前案。

1、预习案反馈,优秀小组及个人,优秀学案展示。

2、结合学案出错率较高的字词句进行展示提问,纠正整理。

3、展示“我的疑惑”,进入探究。

三、自主探究(3分钟)合作探究(6分钟)课件展示要求:内容:课中案的第1、2题。

要求:1、先自主探究,书写自己的心得。

2、小组交流,小组长调控好组内的跨层交流,整合智慧,达成共识。

目标:积极参与,高效讨论,提高能力。

《毛遂自荐》原文和翻译译文《《毛遂自荐》原文和翻译译文》这是优秀的文言文翻译译文文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《毛遂自荐》原文和翻译译文《毛遂自荐》原文和翻译原文秦之围邯郸,赵使平原君求救,合从于楚,约与食客门下有勇力文武备具者二十人偕。

平原君曰:“使文能取胜,则善矣。

文不能取胜,则歃血于华屋之下,必得定从而还。

士不外索,取于食客门下足矣。

”得十九人,余无可取者,无以满二十人。

门下有毛遂者,前,自赞于平原君曰:“遂闻君将合从于楚,约与食客门下二十人偕,不外索。

今少一人,愿君即以遂备员而行矣。

”平原君曰:“先生处胜之门下几年于此矣?”毛遂曰:“三年于此矣。

”平原君曰:“夫贤士之处世也,譬若锥之处囊中,其末立见。

今先生处胜之门下三年于此矣,左右未有所称诵,胜未有所闻,是先生无所有也。

先生不能,先生留。

”毛遂曰:“臣乃今日请处囊中耳。

使遂蚤得处囊中,乃颖脱而出,非特其末见而已。

”平原君竟与毛遂偕。

十九人相与目笑之而未废也。

毛遂比至楚,与十九人论议,十九人皆服。

平原君与楚合从,言其利害,日出而言之,日中不决。

十九人谓毛遂曰:“先生上。

”毛遂按剑历阶而上,谓平原君曰:“从之利害,两言而决耳。

今日出而言从,日中不决,何也?”楚王谓平原君曰:“客何为者也?”平原君曰:“是胜之舍人也。

”楚王叱曰:“胡不下!吾乃与而君言,汝何为者也!”毛遂按剑而前曰:“王之所以叱遂者,以楚国之众也。

今十步之内,王不得恃楚国之众也,王之命县于遂手。

吾君在前,叱者何也?且遂闻汤以七十里之地王天下,文王以百里之壤而臣诸侯,岂其士卒众多哉,诚能据其势而奋其威。

今楚地方五千里,持戟百万,此霸王之资也。

以楚之强,天下弗能当。

白起,小竖子耳,率数万之众,兴师以与楚战,一战而举鄢郢,再战而烧夷陵,三战而辱王之先人。

此百世之怨而赵之所羞,而王弗知恶焉。

合从者为楚,非为赵也。

吾君在前,叱者何也?”楚王曰:“唯唯,诚若先生之言,谨奉社稷而以从。

高三语文《毛遂自荐》鲁人知识精讲高三语文《毛遂自荐》鲁人知识精讲一. 教学内容:《毛遂自荐》学习目标1. 通过自读,联系前面学过的文章,巩固拓展所学文言知识2。

进一步加深对“面对现实的智慧〞的理解3。

检测自己筛选整合信息及鉴赏评价能力学习重点1. 常见的文言词语及句式2. 对文本内容的理解分析与赏评3. 对毛遂勇于自荐的思考学习难点1。

较难翻译的语句2. 对毛遂的评价文本解读一. 内容梗概毛遂,战国晚期人,曾在赵国平原君门下为食客,赵孝成王九年,秦围赵都邯郸,平原君急赴楚国求救援兵,在门客中挑选二十名文武具备的随行人员.左挑右选得十九人,毛遂闻讯自我举荐,要求同往,十九人谓其傻皆讥笑之.至楚国后,平原君与楚王谈判,日出而言,日中不决。

众人无奈,毛遂按剑而上,震慑楚王,陈述利害,使楚王同意马上发兵救赵,并立即歃血为盟。

众皆佩服至极,使赵重于九鼎大吕。

“毛先生三寸之舌,强于百万之师〞,遂待毛遂为上客。

二. 研讨探究1. 毛遂自荐的前提是什么?提示:真才实学信心勇气2. 本文是怎样刻画毛遂这一形象的?提示:在矛盾冲突中刻画〔与平原君、十九人、楚王的冲突〕语言描写〔与平原君、楚王的对话〕动作描写对比〔与十九人对比〕衬托〔平原君、楚王的表现〕三。

拓展延伸1. 毛遂自荐的故事在当今社会更显出它的生命力,如果你自荐做某事,应该注意什么?提示:①有勇气,有信心②有智慧,有能力2。

假如你是某单位的领导,该怎样用人?提示:①善于发现人才②不能主观臆断四。

语言积累1. 通假字合从.于楚通“纵〞其末立见.通“现〞使遂蚤.得处囊中通“早〞王之命县.于遂手通“悬〞毛遂奉.铜盘而跪进之楚王通“捧〞公等录录..通“碌〞2. 古今异义先生不能..古义:没有才能今义:不能够从之利害..古义:好处今义:好处和害处王之所以..叱遂者古义:……的原因今义:表因果的连词今楚地方..五千里古义:土地方圆今义:某一区域遂以为..上客古义:以〔之〕为今义:认为3. 一词多义秦之.围邯郸用在主谓之间取消句子独立性〔助词〕先生处胜之.门下几年于此矣的〔助词〕日出而言之.这件事〔代词〕赵使.平原君求救派〔动词〕使.文能取胜,则善矣假使〔假设连词〕合从于.楚跟〔介词〕则歃血于.华屋之下在〔介词〕取于.食客门下足矣从〔介词〕自赞于.平原君向〔介词〕先生处胜之门下几年于.此矣到〔介词〕而使赵重于.九鼎大吕比〔介词〕约与食客门下有勇力文武备.具者二十人偕齐备〔动词〕愿君即以遂备.员而行矣充数〔动词〕臣乃.今日请处囊中耳只是〔副词〕乃.颖脱而出就〔副词〕十九人相与目笑之而.未废也但是〔转折连词〕日出而.言之修饰关系连词吾乃与而.君言你的〔代词〕毛遂左手持盘血.而右手招十九人并列连词愿君即以.遂备员而行矣拿〔介词〕以.楚国之众也凭借〔介词〕兴师以.与楚战来〔目的连词〕率数.万之众几〔数词〕寡者百数.计算〔动词〕4. 常见实词自赞.于平原君告诉〔动词〕左右未有所称诵.述说〔动词〕毛遂按剑历.阶而上跨越〔动词〕王不得恃.楚国之众也依仗〔动词〕此霸王之资.也资本〔名词〕天下弗能当.抵挡〔动词〕率.数万之众率领〔动词〕兴师.以与楚战军队〔名词〕一战而举.鄢郢攻占〔动词〕而王弗知恶.焉羞愧〔形容词〕谨奉.社稷而以从进献〔动词〕所谓因.人成事者也依靠〔动词〕胜不敢复相.士鉴别〔动词〕5。

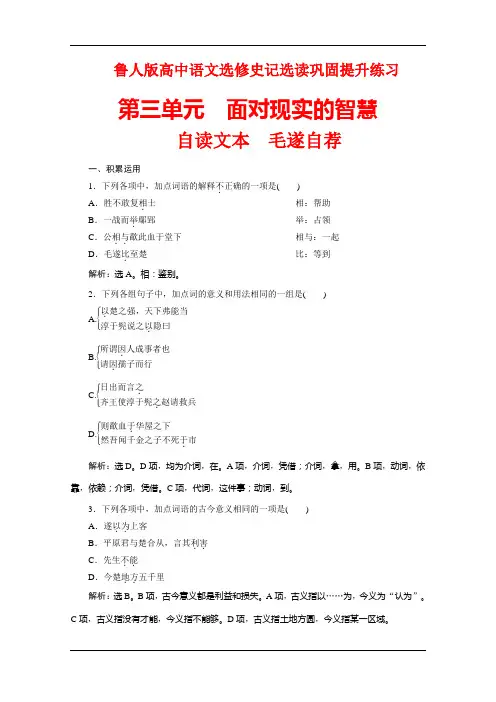

鲁人版高中语文选修史记选读巩固提升练习

第三单元 面对现实的智慧

自读文本 毛遂自荐 一、积累运用

1.下列各项中,加点词语的解释不.

正确的一项是( ) A .胜不敢复相.

士 相:帮助 B .一战而举.

鄢郢 举:占领 C .公相与..

歃此血于堂下 相与:一起 D .毛遂比.

至楚 比:等到

解析:选A 。

相:鉴别。

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.⎩⎪⎨⎪⎧以.楚之强,天下弗能当淳于髡说之以.

隐曰 B.⎩⎪⎨⎪⎧所谓因.人成事者也请因.

孺子而行 C.⎩⎪⎨⎪⎧日出而言之.齐王使淳于髡之.

赵请救兵 D.⎩⎪⎨⎪⎧则歃血于.华屋之下然吾闻千金之子不死于.市 解析:选D 。

D 项,均为介词,在。

A 项,介词,凭借;介词,拿,用。

B 项,动词,依靠,依赖;介词,凭借。

C 项,代词,这件事;动词,到。

3.下列各项中,加点词语的古今意义相同的一项是( )

A .遂以为..

上客 B .平原君与楚合从,言其利害..

C .先生不能..

D .今楚地方..

五千里 解析:选B 。

B 项,古今意义都是利益和损失。

A 项,古义指以……为,今义为“认为”。

C 项,古义指没有才能,今义指不能够。

D 项,古义指土地方圆,今义指某一区域。

学生用书[P 66~P 68]一、积累运用1.下列各项中,加点词语的解释不.正确的一项是( ) A .胜不敢复相.士 相:帮助 B .一战而举.鄢郢 举:占领 C .公相与..歃此血于堂下 相与:一起 D .毛遂比.至楚 比:等到 解析:选A 。

相:鉴别。

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧以.楚之强,天下弗能当淳于髡说之以.隐曰 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 所谓因.人成事者也请因.孺子而行 C.⎩⎪⎨⎪⎧ 日出而言之.齐王使淳于髡之.赵请救兵 D.⎩⎪⎨⎪⎧则歃血于.华屋之下然吾闻千金之子不死于.市 解析:选D 。

D 项,均为介词,在。

A 项,介词,凭借;介词,拿,用。

B 项,动词,依靠,依赖;介词,凭借。

C 项,代词,这件事;动词,到。

3.下列各项中,加点词语的古今意义相同的一项是( )A .遂以为..上客 B .平原君与楚合从,言其利害..C .先生不能..D .今楚地方..五千里 解析:选B 。

B 项,古今意义都是利益和损失。

A 项,古义指以……为,今义为“认为”。

C 项,古义指没有才能,今义指不能够。

D 项,古义指土地方圆,今义指某一区域。

4.下列各项中,加点词语的用法不.相同的一项是( ) A.⎩⎪⎨⎪⎧ 士不外.索乃颖.脱而出 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 汤以七十里之地王.天下此霸王..之资也 C.⎩⎪⎨⎪⎧文王以百里之壤而臣.诸侯三战而辱.王之先人D.⎩⎪⎨⎪⎧前.,自赞于平原君曰今少.一人,愿君即以遂备员而行矣 解析:选D 。

D 项,名词作动词,走上前;形容词作动词,缺少。

A 项,名词作状语,到外边;名词作状语,像禾穗的芒一样。

B 项,名词作动词,称王;名词作动词,称王称霸。

C 项,名词的使动用法,使……称臣;名词的使动用法,使……受辱。

二、课内阅读阅读下面的文言文,完成5~8题。

秦之围邯郸,赵使平原君求救,合从于楚,约与食客门下有勇力文武备具者二十人偕。

平原君曰:“使文能取胜,则善矣。

普通高中课程标准实验教科书-[鲁教版《史记》选读]自读文本《毛遂自荐》教案【教学目标】1、通过自读,联系前面学过的文章,巩固拓展所学文言知识。

2、进一步加深对“面对现实的智慧”的理解。

3、检测自己筛选整合信息及鉴赏评价能力。

【教学重点】1、常见的文言词语及句式。

2、对文本内容的理解分析与赏评。

3、对毛遂勇于自荐的思考。

【教学难点】1、进一步加深对“面对现实的智慧”的理解。

2、对毛遂勇于自荐的思考。

【教学过程】一、文本解读,内容梗概毛遂,战国晚期人,曾在赵国平原君门下为食客,赵孝成王九年,秦围赵都邯郸,平原君急赴楚国求救援兵,在门客中挑选二十名文武具备的随行人员。

左挑右选得十九人,毛遂闻讯自我举荐,要求同往,十九人谓其傻皆讥笑之。

至楚国后,平原君与楚王谈判,日出而言,日中不决。

众人无奈,毛遂按剑而上,震慑楚王,陈述利害,使楚王同意马上发兵救赵,并立即歃血为盟。

众皆佩服至极,使赵重于九鼎大吕。

“毛先生三寸之舌,强于百万之师”,遂待毛遂为上客。

二、初读课文,预习积累1、通假字合从于楚通“纵”其末立见通“现”使遂蚤得处囊中通“早”王之命县于遂手通“悬”毛遂奉铜盘而跪进之楚王通“捧”公等录录通“碌”2、古今异义先生不能古义:没有才能今义:不能够从之利害古义:好处今义:好处和害处王之所以叱遂者古义:……的原因今义:表因果的连词今楚地方五千里古义:土地方圆今义:某一区域遂以为上客古义:以(之)为今义:认为3、一词多义秦之围邯郸用在主谓之间取消句子独立性(助词)先生处胜之门下几年于此矣的(助词)日出而言之这件事(代词)赵使平原君求救派(动词)使文能取胜,则善矣假使(假设连词)合从于楚跟(介词)则歃血于华屋之下在(介词)取于食客门下足矣从(介词)自赞于平原君向(介词)先生处胜之门下几年于此矣到(介词)而使赵重于九鼎大吕比(介词)约与食客门下有勇力文武备具者二十人偕齐备(动词)愿君即以遂备员而行矣充数(动词)臣乃今日请处囊中耳只是(副词)乃颖脱而出就(副词)十九人相与目笑之而未废也但是(转折连词)日出而言之修饰关系连词吾乃与而君言你的(代词)毛遂左手持盘血而右手招十九人并列连词愿君即以遂备员而行矣拿(介词)以楚国之众也凭借(介词)兴师以与楚战来(目的连词)率数万之众几(数词)寡者百数计算(动词)4、常见实词自赞于平原君告诉(动词)左右未有所称诵述说(动词)毛遂按剑历阶而上跨越(动词)王不得恃楚国之众也依仗(动词)此霸王之资也资本(名词)天下弗能当抵挡(动词)率数万之众率领(动词)兴师以与楚战军队(名词)一战而举鄢郢攻占(动词)而王弗知恶焉羞愧(形容词)谨奉社稷而以从进献(动词)所谓因人成事者也依靠(动词)胜不敢复相士鉴别(动词)5、常见虚词约与食客门下有勇力文武备具者二十人偕和(介词)使文能取胜,则善矣那么(假设连词)是先生无所有也这(代词)非特其末见而已只(副词)非特其末见而已它的(代词)平原君竟与毛遂偕终于(副词)毛遂比至楚等到(介词)胡不下怎么(疑问副词)且遂闻汤以七十里之地王天下况且(递进连词)合从者为楚为了(介词)诚若先生之言像(动词)6、词类活用门下有毛遂者,前走上前(名词活用作动词)毛遂按剑而前走上前(名词活用作动词)且遂闻汤以七十里之地王天下称王(名词活用作动词)此霸王之资也称王称霸(名词活用作动词)乃颖脱而出像禾穗的芒(名词做状语)十九人相与目笑之而未废也。

毛遂自荐-鲁人版《史记》教案一、教学目标1.学习理解《史记》中“毛遂自荐”的故事,了解毛遂的思想品质和背景;2.分析故事中的人物关系、情境、语言,培养学生的文学鉴赏能力;3.提高学生的阅读能力和写作能力,能够根据故事情节进行描写和评论。

二、教学重难点重点1.熟悉故事情节,理解毛遂的思想品质和背景;2.分析故事中的人物关系、情境、语言,培养学生的文学鉴赏能力;3.给出自己对故事的理解和评价。

难点1.熟练掌握故事中出现的生僻字和成语;2.输出写作能力,能够根据故事情节进行描写和评论。

三、教学过程1. 导入(10分钟)介绍毛遂自荐的故事背景,让学生对故事进行初步探讨。

2. 阅读故事(30分钟)教师将全文分段,让学生朗读、理解每一段,带领学生分析故事中的语言、人物关系、情境等方面的特点。

3. 分组讨论(20分钟)按照教师分组,每组分析一段,讨论其中的语言、人物关系、情境等特点,并归纳整合讨论结果。

4. 个人写作(30分钟)要求每位学生根据故事情节进行自由发挥,发挥自己的创意,写出一个与故事相关的作文,可以是情境再现、评价、分析等不同类型的写作形式。

5. 课堂展示(10分钟)学生依次进行展示,教师进行点评,对学生的发言进行肯定和提出建议,指导学生提高阅读和写作能力。

四、教学评估1. 课堂表现(30分)包括学生在课堂上的积极参与、口头表达、笔头表达等各方面的评估。

2. 作文评估(70分)主要考察学生根据故事情节进行写作的能力,包括文笔风格、语言表达、情境再现、思想深度等各方面的评估。

五、课后作业根据教师要求,完成相关习题,巩固教学内容。

例如:搜集与毛遂有关的知识,或者根据故事情节进行重新创作等。

六、教学反思教师可结合学生的表现、反馈和作品等多个方面进行评估和反思,寻找教学中存在的不足和改进方法,提高课程教学质量,提高学生的阅读和写作能力。

《毛遂自荐》教学设计教学目标1.品读文本,把握人物性格。

2.从故事中不同人物的不同侧面挖掘做人的智慧。

3.疏通文意,掌握重要的文言词语及句子。

教学方法自读法、讨论法、点拨法教学辅助多媒体课件教学时数1课时教学过程及内容一、复习旧课,检查预习略。

二、导入新课由成语“毛遂自荐”导入课文。

三、播放“毛遂自荐”相关视频。

四、学生带着以下问题自读课文1.毛遂为什么能勇于自荐?2.毛遂是如何一步步让楚王定盟约的?3.毛遂是个怎样的人?4.平原君是个怎样的人?5.作者是如何来塑造毛遂这个人物形象的?五、学生分组讨论,并解决以上问题。

六、教师提问点拨1.毛遂为什么能勇于自荐?提示:首先他确有真才实学,这是他勇于自荐的基础。

从他到楚国后的表现和最终使问题得到圆满解决就可以看到这一点。

其次,对自己充满信心。

他认为自己不为人所知,只是因为没有遇到施展自己才能的机会,并不是自己平庸。

再次,他对入选的19人有深刻的了解,认为他们是一群庸碌之辈,自己不在他们之下。

2.毛遂是如何一步步让楚王定盟约的?提示:按剑而前……今十步以内,王不得恃楚国之众也,王之命悬于遂手(示之以力)合从者为楚,非为赵也(示之以利)王当歃血而定从,次者吾君,次者遂(示之以信)3.毛遂是个怎样的人?提示:有义勇精神、慷慨纾难、智勇双全、有礼有节的门客形象。

言之成理即可。

4.平原君是个怎样的人?提示:喜士养客,但闭塞视听,对人才不能亲自考察,唯左右毁誉是从。

可是他能引咎自责,勇于致歉,重视人才,是一诸侯国里有权势、有见识的开明政治家形象。

言之成理即可。

5.作者是如何塑造毛遂这个人物形象的?提示:把人物放在矛盾斗争的冲突中来表现;对比、衬托手法的运用;个性化的语言。

6.课文中的故事给你什么样的启发?言之成理即可。

7.文言常识⑴通假字合从于楚“从”,通“纵”其末立见“见”,通“现”使遂蚤得处囊中“蚤”,通“早”毛遂奉铜槃而跪进之楚王“奉”,通“捧”;“槃”,同“盘”公等录录“录录”,通“碌碌”⑵古今异义今楚地方五千里(土地方圆)⑶特殊句式约与食客门下有勇力文武备具者(定语后置)先生处胜之门下几年于此矣(状语后置)七、课后作业1.笔译全文。

勇于尝试不断进步般阳中学高二语文组孙姣姣2015年4月3日,我与高二19班的同学在二号录播室一起学习《毛遂自荐》,这是《史记》中的经典篇目,有很多大家耳熟能详的成语,但文言文是语文学习中的三大难之一,如何将“枯燥”的文言文讲得生动有趣,同时又寓教于乐,让学生在欢乐中收获知识与感悟呢?我首先回归文本,研究《毛遂自荐》的故事性和艺术性,然后决定突破传统授课方式,在“三五五”教学模式下尝试课本剧,让学生成为学习的主体。

同时运用分角色朗读、小组讨论、补充质疑、写作展示等形式,训练学生的听、说、读、写能力。

但自己经验不足,让整堂课留下了不少遗憾。

课后,学校领导和组内老师及时给我评课,我也进行了深刻的反思,总结如下:一、课本剧要有意义。

课本剧的排演不仅仅是为了活跃课堂气氛,让课堂形式新颖,它应有更深刻的意义。

第一,课前排演时,剧本与排练应放手让学生去做,老师做指导。

1演课本剧不是背台词,语气、表情、动作等都应注意。

2让学生入戏,熟读课本,体会人物形象。

3考虑周全,要结合场地等实际情况,各场次转换要流畅,以便节约时间。

第二,教师与学生一起排演,可以增加教师与学生之间的了解与信任。

在最后的排演中,“毛遂”等人唱着《难忘今宵》跳千手观音,欢乐无穷,这也为他们的高中生活留下了难忘的青春回忆。

第三,课本剧表演结束后应有评价,或将评价融入本课的学习目标和学案问题中。

第四,古人有很多礼仪、台词,都与现代不同,要多读书,丰富自己的知识储备,让课本剧编排得更严谨。

二、追本溯源,“读”书百遍。

虽然不能堂堂课本剧,但可以让语文课充满读书声。

“书读百遍,其义自见。

”我相信古人的智慧,应该让读书声贯穿整个课堂,让问题在读书中解决。

同时,学生要带着问题读书,边读边思考,读后学生可以接着回答问题或说感受。

教师要及时评价,引导学生再读。

戚冰玉同学的朗读给了我很大的启发。

她读毛遂的语段,读得很流畅,读后也回答出毛遂自荐时的勇敢和自信。

我让她尝试着再读,身临其境,体会毛遂的人物形象,结果她真的很棒,她在语气、情感上又有了很大进步。