权力的角逐:西奥多·罗斯福与国会的权力博弈

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

66公共外交理论版均势(the balance of power)是近现代国际关系中最引人注意的命题。

近代最早推行均势政策的是地理上独立于欧洲大陆之外的英国。

而最终灵活运用并制霸世界的却是大洋彼岸的美国。

在19、20世纪之交的美国诞生了这样一位卓越的“均势外交家”总统——西奥多.罗斯福,笔者试图从美国社会文化政治经济角度切入,试析其人在欧亚的均势外交政策,望能为当今国际局势提供借鉴。

一、背景(促成政策形成的因素):美国南北战争中解放的奴隶和无产者为资本运作和生产力的发展提供了大量的劳动力,资本生产的速度得以迅速提升,“西进运动”、第二次技术革命使得美国垄断资本的出现,美国的工业产值到了1900年已跃居全球第一。

而垄断组织一旦占据统治地位,必然要扩大其利益范围,这为美国对外扩张以及相关政策的出台提供了最为根本的经济基础。

二、罗斯福的亚太均势政策罗斯福20世纪初在东亚的均势外交焦点自然是集中在1904-1905年的日俄战争。

有意思的是,美国在这场战争中的均势外交政策是成功的,但是其结果却是与罗斯福的初衷背道而驰的,整场博弈是成败交织的。

(一)选择东亚1899年美西战争的胜利为美国打开亚洲市场提供了契机——“跨过菲律宾,便是无边无际的中国市场了。

”对于亚洲太平洋地区,西亚和南亚距离美国较远且早已为英法掌握,美国无力涉足;北亚是俄国人的势力范围。

所以,其矛头自然转向了东亚太平洋地区。

在东亚,美国的贸易中心集中于中国东北和满洲地区,但是在这一时期奉行狂热扩张政策的俄国势力范围内,这是不被容许的。

俄国在1900年庚子事变后签订了满洲撤兵的条约,但是到了1902年却拒不撤兵,更想要把西伯利亚铁路斜穿满洲到达海参崴,以图大大增强俄国在中国和在远东的威信和影响,并进而“能够控制太平洋上一切国际商业活动”。

因此,沙俄竭力排斥和限制美国在满洲的贸易。

作为一个敏于行动的总统,罗斯福对美国不能为维护满洲开放而战深表遗憾,并表示“我痛恨处于这种似乎气势汹汹但缺乏军事后盾的地位。

二战时期大国博弈背景下美国战略决策机制的发展与成熟作者:钱宇明来源:《江汉论坛》2022年第04期摘要:第二次世界大战之前乃至参加战争后的相当一段时间内,美国的政治与军事决策系统均处于相对混乱的状态。

这种状态不仅削弱了美国有效应对战争威胁的能力,也极大削弱了美国在大国博弈中的竞争力,1943年初的卡萨布兰卡会议,由于美国政军决策系统缺乏内部沟通、缺乏跨部门协同、缺乏专业性的弱点完全暴露,导致美国政治失败。

痛定思痛,美国各部门领导人立刻着手战略决策机制的重组,努力提高战略决策部门对英国同行的竞争力。

这些努力和战场上的胜利共同保证了美国在德黑兰会议的胜利,由此美国成为盟军的政治主导力量。

关键词:美国;第二次世界大战;战略决策;大国博弈中图分类号:K712.53 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2022)04-0109-05二战期间,美英两国虽然在击败轴心国的大方向上是一致的,但是两国各自追求的具体战略目标却极为不同,英美之间产生战略竞争。

在英美战略竞争中,两国均瞄准盟军阵营领导权,意图将自己的利益关切上升为整个盟军阵营的行动目标。

具备显著国力和军力优势的美国,却并未在竞争中迅速压倒英国,成为盟军领导者。

这是因为此时的美国存在着包括国家战略混乱在内的诸多缺陷,其硬实力难以转化为大国博弈中的竞争力。

在认识到问题的症结后,美国随即采取了一系列补救措施,这些措施有效加强了美国在英美博弈中的竞争力,最终成为盟军领导者。

一、早期美国军政决策体制暗藏的隐患(一)美国军事系统战略决策机制的混乱20世纪30年代,美国陆海军联合委员会(Army-Navy Joint Board)发表了一份对日作战计划即橙色计划。

在这份计划中,美国应当在前期聚焦菲律宾攻防战,并在稳住菲律宾后进攻日本经济腹地并迫其投降。

就常理而言,橙色计划的出现说明美国在30年代对日本的战争准备相当充分。

但事实上,至少到1937年,美国并未真正准备好对日战争。

美国政治的周期性现象——从最初控制美国的60个家族,到现在已成标签的美国版“四大家族”乃至新近形成的“五大家族”,家族政治的隐性影响力,从这个国家建立之初就已经被接受,存在于美国独特的政治生态当中超过百年。

这种存在与美国对外展示的民主形象是如此迥异,但这种长期形成的特殊制度,才是美国政治最真实的棱镜面之一。

如果用一句话来形容政治豪门控制美国政治的百年历史,就是美国人用一种山寨自英国的姿态,通过美国式的讨价还价,形成一笔笔看似公平公开,但不乏偷步暗算的交易。

美国的政治运行规则许多直接来源于英国,这一点少有疑问。

许多史料研究表明,美国家族政治的形成,也直接与英国特有的贵族政治有关。

“政治流淌在一个家庭的血液中,就像煤垢永存在矿工家族的指甲缝里一样。

”“记得我21岁时,倘若有人对我说,我无法成为议会一员,我会觉得那是天大的笑话,因为我是来自那样的家庭。

”以上两段独白分别出自英国女议员、下院前议长贝蒂·布思罗伊德,以及英国前首相丘吉尔。

相似的思维也被美国开国领袖们所认同。

虽然美国的开国元勋一致认为政府不应在一个家族手中代代相传,但是他们并不反对将政治作为家族事务。

斯坦福大学的历史学家戴维·肯尼迪也认为,开国元勋“期望‘天生的贵族’或他们所谓的‘弗吉尼亚最早移民后裔的家族’能担当可以胜任的职务”。

所以在这种时代背景下,美国自建国之后很长一段时间,总统或主要的政府高层领导人,最初都几乎出现在组成美国最初的13个州的政治家族当中。

到后来陆续形成了60个政治家族——1937年,费尔南德·伦德伯格就在《美国六十个家族》一书中,阐述美国由60个最有权势的家族统治。

于是,亚当斯、汉密尔顿、塔夫脱、哈里森、罗斯福、肯尼迪,这些姓氏伴随着美国的200多年历史。

值得注意的是,这种政治豪门的力量角逐,在1952年大选,也就是二战之后美国的第一次大选中发生过巨大变化。

当时出身豪门的杜鲁门卸任,以平民身份奋斗到二战盟军总司令的艾森豪威尔接棒——以1952年大选为分野,此前的美国政坛,被称为“古典政治时代”,总统绝对是新英格兰的白人世家(信奉基督教新教,来自盎格鲁-撒克逊血统)才有资格候选,而且选上谁,是门阀们关门博弈的结果。

西奥多罗斯福的反垄断政策分析与启示徐恺【期刊名称】《江苏经贸职业技术学院学报》【年(卷),期】2012(000)006【摘要】当前,我国石油、金融、电信等行业存在突出的垄断现象及由垄断衍生的各种腐败行为,在一定程度上造成国民经济的扭曲和收入分配的不公,严重影响了经济发展,破坏了社会公平与正义。

西奥多.罗斯福任期内的反托拉斯改革措施举世瞩目,并卓有成效。

分析罗斯福的反垄断政策,借鉴其经验,对我国反垄断具有一定的意义。

%Now the monopoly in China economy, such as the monopoly in the oil industry, banking, telecommunications and other industries, and the corruption caused by the monopoly, lead to economic distortions and income distribution injustice, and have bad impact on the economic development, social fairness and justice. Theodore Roosevelt, the twenty - sixth President of the United States, took antitrust reform measures which attract attention, and was very fruitful. Analyzing the Roosevelt' s antitrust policy is helpful to draw lessons from the reform of antim- onopoly.【总页数】4页(P5-7,12)【作者】徐恺【作者单位】江苏经贸职业技术学院工商管理学院,江苏南京211168【正文语种】中文【中图分类】F019.6【相关文献】1.西奥多·罗斯福与美国黑幕揭发运动--兼论西奥多·罗斯福的新闻思想 [J], 肖华锋2.权力的角逐:西奥多·罗斯福与国会的权力博弈 [J], 邵晓秋;韩锡玲3.西奥多·罗斯福政治哲学论析 [J], 邵晓秋;韩锡玲4.金融风暴中我国就业政策分析——美国罗斯福新政的启示 [J], 莫晓菲5.西奥多·罗斯福亚马逊历险记 [J], 安梁[1]因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

权力博弈例子权力博弈是指在一定的社会或组织结构中,不同个体或群体之间通过行使权力来达到自身目标的冲突与竞争。

下面列举了十个不同领域中的权力博弈例子:1. 政治领域:政治家之间的权力博弈是最常见的例子之一。

政治家通过争夺选民支持、竞选职位以及利用权力资源来达到自身的政治目标。

2. 经济领域:在市场经济中,企业之间的竞争也是一种权力博弈。

企业通过掌握市场份额、控制资源、实施价格策略等手段来争夺市场优势。

3. 组织内部:组织内部的权力博弈常常发生在管理层和员工之间。

管理层通过制定规章制度、分配资源以及掌握决策权来控制组织的运行,而员工则通过集体行动、工会谈判等方式来争取自身利益。

4. 家庭关系:家庭中的权力博弈常常出现在夫妻之间。

夫妻双方通过协商、争吵、妥协等方式来争夺家庭决策的权力,如家庭财务管理、子女教育等。

5. 教育领域:教育机构中,学生和教师之间也存在权力博弈。

教师通过制定课程、评分标准等行使权力,而学生则通过表现、争取特殊待遇等方式来争夺自身权益。

6. 法律领域:律师和法官之间的权力博弈是司法系统中常见的情况。

律师通过辩护、证据调查等方式来争取客户利益,而法官则通过裁判权力来决定案件的结果。

7. 媒体行业:媒体机构之间的权力博弈主要表现为竞争市场份额、争夺新闻报道权以及传播信息的控制。

媒体通过报道方式、报道角度等来争夺公众关注和市场份额。

8. 社交媒体:社交媒体平台上的用户之间也存在权力博弈。

用户通过社交影响力、粉丝数量等来争夺关注度和影响力,从而影响他人的意见和行为。

9. 国际关系:不同国家之间的权力博弈是国际关系中的重要组成部分。

国家通过外交手段、军事力量、经济制裁等来争夺地缘政治利益和国际影响力。

10. 科学研究:科学界中的权力博弈主要表现在科研资源的分配、学术声誉的争夺以及科研成果的评价。

研究者通过发表论文、获得研究经费等方式来竞争科研资源和学术地位。

美国总统与国会的权力之争及趋势课程:西方比较政治班级:国政1002班2012年5月15日美国总统与国会的权力之争及趋势【摘要】美国总统与国会之争是来源于美国独创的宪政体系,两者在行政权力、立法权、对外权力等方面展开竞争。

由于国会和总统权力的根本属性、国会的政党属性、总统行政方面的优势以及大众传媒的发展和美国个人主义的传统使得总统在权力方面相对国会有扩张之趋势。

【关键词】美国总统国会权力趋势去年,发生于美国政府的预算之争吸引了全世界人民的目光,由于长时间无法得到国会的批准,行政部门因为得不到拨款甚至已达接近关门的地步。

幸运的是,美国共和党民主党就政府预算最终达成协议避免了政府的关门。

这次的时间在许多国家看来似乎是不可思议的,但不仅仅反映了美国的两党之争,也反映了美国行政部门与国会的权力制衡。

在美国的建国先贤们看来,防止权力腐败和权力滥用的最佳方法是分权制衡,以行政、立法、司法三权的体制的建立保障了美国几百年的政治的稳定和发展。

在这三权中,司法由于其特殊性往往超脱于行政立法之上,因而较少参与行政立法之争,而行政和立法机关由于在其职能上的重叠性以及一定程度上的矛盾性使得二者在几百年来始终处于权力斗争的阶段。

而总统在与国会的竞争中也越来越处于上风并逐渐弱化国会。

一. 美国总统与国会之争自美国建国以来,美国总统和国会的斗争不停究其根源,两个权力的斗争的始作俑者在于美国宪法。

美国宪法所规定的总统及国会在行政、立法、司法、对外等方面的权力及在后来实践中所引申扩张出的权力直接导致了总统与国会的冲突。

美国总统与国会的权力之争大致表现为以下几个方面:(一)行政权根据美国宪法规定,总统拥有行政大权,除管理美国联邦政府的行政机构、处理行政事务,总统还有权组阁,任命政府高级官员,但总统任命的高级官员,必须经参议院出席议员的一半以上同意。

国会对总统组阁权的牵制是国会与总统制衡在行政方面的主要表现。

然而国会的这项权利也不断在收到总统的挑战。

美国的平等和自由经济学院09441021032 王景冰内容提要:本文主要分了三个部分进行论述。

先阐述美国的民主平等进程,再叙述平等实现的过程依赖于对自由权利的保障,最后说明平等与自由在发展过程中产生的矛盾。

关键词:民主平等自由权利制衡正文:美国作为当今世界一个典型的民主制国家,其三权分立的权利制衡机制很好地保障了整个社会运行的民主基础,即平等和自由。

但在感慨其良好政治运行机制的同时,也应看到任何事物都不是完美无缺的。

美国民主机制能达到现在的广度和深度,得益于历史上无数次来自民间的抗争,使它不断进步完善。

而即使现在,它也存在有缺陷的地方。

所以美国民主制度的先进,不是也不可能在于它能实现完全的平等,而在于这个制度势不可挡的发展趋势,即它所蕴含的平等的可能性。

19世纪30年代,美国的政治权利仅仅被白人男性享有,但是权利就像是水滴,一旦下渗,就会开始沿着平面蔓延。

美国的先驱之处,就在于它是第一个让权利的水滴从皇宫贵族渗向平民百姓的现代国家。

第一步是权利的下渗,第二步才谈得上渗透的均匀。

美国的民主制度史,就是民权不断平等化的历史。

这个过程有两个层面,第一个是政治权利的平等化、平民化的过程。

200多年来,国会通过的25个修宪提议中的前10条是著名的“权利法案”,主要内容是限制政府权利,保证公民基本权利,比如“第一修正案”旨在保护公民的言论、出版、集会、宗教自由。

其他15个修正案里,有5个直接涉及选举权的扩大,另外有5个修正案涉及到对政府权力的限制。

第二个是社会经济权利的平等化进程。

从19世纪末到今天,美国的“福利社会化”经历了三个浪潮:19世纪末20世纪初以西奥多·罗斯福总统为象征的“进步主义时期”,主要的政策举措有反垄断法案的大量实践(如洛克菲勒的标准石油公司1911年被最高法院打碎成34家公司),打击腐败和裙带政治,工会权力的扩大和劳工保护的加强,公共健康法案,环保运动的发端。

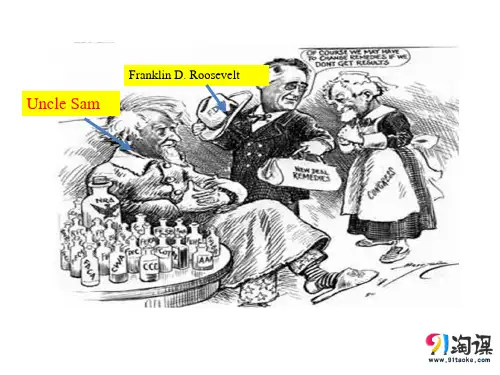

第二个浪潮是20世纪30年代著名的富兰克林·罗斯福新政时期,这一时期针对大萧条美国政府展开了一系列福利举措:社会保障体系建立,公平劳动法案确立了最低工资,住房法案开始给穷人提供住房补助,教育贷款法案给穷人提供教育贷款等等。

西奥多罗斯福的中立政策西奥多罗斯福(Theodore Roosevelt)是美国历史上备受推崇的总统之一,他在任期内积极倡导并实施了一系列中立政策。

这些政策的目的是维护美国在国际事务中的中立地位,并确保国家利益的最大化。

本文将探讨西奥多罗斯福的中立政策以及其对美国的影响。

一、背景介绍西奥多罗斯福于1901年至1909年担任美国总统,这一时期正值美国经历了一系列重要的国际事件。

世界各国之间的竞争日益激烈,而美国则更加关注自身的发展和稳定。

在这样的背景下,西奥多罗斯福实施了中立政策,以在国际舞台上保持中立和平衡。

二、主要内容1. 外交中立西奥多罗斯福致力于维护美国在国际事务中的中立地位。

他提出的外交中立政策,旨在确保美国在世界各国之间保持公正和平衡的立场。

这意味着美国不会偏向任何一方,而是尽力保持与各国的友好关系。

通过积极参与国际交流和外交活动,西奥多罗斯福成功地在国际舞台上树立了美国的崇高形象。

2. 大棒政策西奥多罗斯福的外交政策中一个重要的组成部分是“大棒政策”(Big Stick Policy)。

这一政策强调通过军事实力来维护国家的中立和安全。

西奥多罗斯福相信,只有在强大的军事力量支撑下,美国才能在世界舞台上更好地保护自己的利益和维护中立。

他通过对军队的现代化和扩张,加强了美国在国际事务中的影响力,同时也向其他国家传达了一个明确的信息:保持中立,不容侵犯。

3. 管理外交冲突在国际事务中,冲突和纷争是难以避免的。

西奥多罗斯福采取了一系列措施来管理外交冲突,以确保美国的中立地位不受损害。

他积极调解和解决各国之间的争端,推动和平谈判,并广泛利用外交手段来维护中立和平衡。

这一政策在处理与拉丁美洲的关系时尤为显著,西奥多罗斯福通过援助和合作,带来了持久稳定的好处。

4. 外交政策的经济支持西奥多罗斯福认识到,经济实力是维护国家中立的重要因素之一。

他推动了一系列的经济政策,促进了美国的产业发展和经济繁荣。

通过扩大国内市场,打开新的贸易机会,以及改善商界和外交界之间的合作,他为国家的中立政策提供了强力的经济基础。

西奥多·罗斯福政治哲学论析作者:邵晓秋韩锡玲来源:《求知导刊》2017年第24期摘要:罗斯福政治哲学的产生既是美国向垄断资本主义发展的国内外需求的产物,也与他的个人际遇不无关系,还受当时的国家主义思潮的直接影响。

罗斯福关心的首要问题是政府在社会发展中的地位,他特别强调美国总统权力的重要性。

罗斯福政治哲学既顺应了20世纪初美国向垄断资本主义过渡的时代需求,又对美国未来及世界产生了极大影响。

自罗斯福总统之后,历届总统权势增强,其权谋不但为后继者们如法炮制,而且其对外扩张政策也被后继者们奉为圭臬。

一、罗斯福政治哲学产生的时代背景、个人际遇和思想根源罗斯福政治哲学是多种因素促成的产物,既与美国向垄断资本主义过渡的国内外发展需求有关,又与他的个人际遇不无关系,还与当时的国家主义思潮直接有关。

1.时代的需求19世纪末20世纪初,美国党魁、财阀试图继续沿用多年来奉行的自由放任政策,以获取更多的利益,这激起了民众的强烈反对。

国际上,随着新老帝国主义的矛盾加剧,抢夺殖民地与海外市场的竞争日益频繁,如继续任由“国会政府”主导美国对外政策,根本无法满足资本的海外扩张需求。

为顺应美国资产阶级的国内、国际需要,通过扩大美国总统的行政权力,对内加强国家事务的干预力度,对外强化美国国家整体意识,也就成了历史的必然。

罗斯福当政时,美国进入了一个非常时期。

美国在19世纪末已成为资本主义世界第一经济强国。

但在美国国内经济发展的同时,资本主义的横征暴敛愈发恶劣,这激起了美国民众的反抗。

内战后,美国生产集中迅猛发展。

1873年的经济危机,更是加速了资本的积聚和中小企业的破产,垄断卡特尔出现。

1893年经济危机后,美国掀起了历史上第一波大规模的企业兼并浪潮,到1898年,托拉斯的发展模型基本定型,发展强劲。

据统计,1904年1月,美国已有445家大型托拉斯,其中7个特大的工业托拉斯吞并并支配了1528家企业的生产与经营。

在托拉斯的发展过程中,银行资本与工业资本相互渗入,形成了金融资本与金融寡头的垄断统治。

2020-2021学年山东省青岛市即墨南泉中学高三历史期末试卷含解析一、选择题(每小题2分,共60分)1. 人们评论一个艺术流派:“(他们)拥抱现实生活——但是以不同的方式。

别具一格的是,他们对色彩、光线和光学的新理解融入他们的画作中。

”下列画家属于这一流派的是()A.列宾 B.罗丹C.凡·高 D.毕加索参考答案:C试题分析:本题主要考查学生对材料的分析能力。

从材料“对色彩、光线和光学的新理解融入他们的画作中”可以判断此艺术流派是印象派,根据所学知识,凡·高属于印象派,所以选C2. 1884年,两广总督张树声上奏皇帝的临终遗折云:西方国家也有其自己的“体用”。

“议政于议院,君民一体”这是西方国家的“体”;轮船、大炮、洋枪等是西方国家的“用”。

“中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤?”应该“采西人之体,以行用。

”据此,张树声的主张是( )A.反对学习西方的技术 B.中西“体用”观是相同的C.应该学习西方的制度 D.坚持“中体西用”的原则参考答案:C【试题解析】张树声没有在材料中反对学习西方的技术,故A项错误;张树声没有在材料中拿中国的“体用”观和西方对比,只是建议要学习西方的“体”,故B项错误;材料中主张“采西人之体”,故C项正确;材料已经质疑了“中国遗其体而求其用……果足恃欤?”,故D项错误。

3. 马克思在评论西欧宗教改革时说道:“他破除了对权威的信仰,却恢复了信仰的权威。

他把僧侣变成了俗人,但又把俗人变成了僧侣。

”这里的第一个“权威”是指A.上帝B.罗马教皇 C。

马丁.路德 D.贵族参考答案:B4. 英国《权利法案》、美国《1787年宪法》和法国《1875年宪法》的共同之处是()①理论基础是启蒙思想②规定的政体相同③是资产阶级革命成果的法律总结④是资产阶级专政的立法保障A.①②③④B.①②③C.①③④D.②③④参考答案:C5. 读《清代中期农业税与工商杂税变化趋势图》,从中我们可得到的信息包括①农业税相对稳定②工商杂税逐渐增长并超过农业税③商品经济发展④导致了资本主义萌芽的出现A.①②③B.①②③④C.②③④D.①②④参考答案:A6. 以下是英、德两国煤炭消费量的数据(单位:千吨),从此表中可以直接提取的信息包括①英国是第一个完成工业化的国家②英国早期工业化水平高于德国③政治制度的先进性与经济发展水平成正比④英、德两国经济发展不平衡A.①②B.③④ C.②④ D.①③参考答案:C7. 太平天国一方面宣布“凡一切孔孟诸子百家妖书邪说者尽行焚除,皆不准买卖藏读也。

西奥多罗斯福对中日移民问题的不同态度及其原因--读他致国

会的两份年度咨文

朱卫斌

【期刊名称】《华侨华人历史研究》

【年(卷),期】2004(000)003

【摘要】罗斯福在1905年和1906年致国会的年度咨文中分别花了较长的篇幅谈美国排斥中国和日本移民问题,态度与拟要采取的措施却大不一样.对中国移民,他态度生硬、冷漠,强调要严格排斥劳工;对日本移民,他热情洋溢,说要采取一切措施加以保护.此种差异仅以罗斯福的种族主义思想加以解释是不够的.他对实力的崇信才能说明问题.

【总页数】6页(P45-50)

【作者】朱卫斌

【作者单位】中山大学历史系广东广州 510275

【正文语种】中文

【中图分类】D634.371.2

【相关文献】

1.法国工会在移民问题上态度的转变及原因 [J], 赫崇铭;曾琳

2.富兰克林·D·罗斯福政府对欧洲统一运动的态度及其原因 [J], 何维保

3.中日前近代民间学问观的差异--兼论中日引进西学的不同态度 [J], 李长莉

4.哈萨克斯垣的现状与未来10年的主要任务:纳扎尔巴耶夫2001年度总统国会

咨文的部分内容 [J], 杨雷

5.权力的角逐:西奥多·罗斯福与国会的权力博弈 [J], 邵晓秋;韩锡玲

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

论西奥多罗斯福当政时期在美国历史上的地位李剑鸣【期刊名称】《湘潭大学学报:哲学社会科学版》【年(卷),期】1988(000)002【摘要】<正> 1901年9月,麦金莱总统遇刺身亡,副总统西奥多·罗斯福便成了白宫的新主人。

其时正当新世纪伊始。

当时的美国与林肯时代已太不一样。

罗斯福面临一系列新的严峻问题。

内战解决了长期困扰美国的奴隶制问题,工业化和垄断化便成为19世纪最后几十年美国历史的主旋律。

美国经济好象被一支无形的魔杖指挥着,狂飙突进似地向前发展。

如果说1870年美国工业生产指数为100,22年后便跃到316;1874年美国国民生产总值为230亿美元,1900年便达到764亿美元。

美国由农业国变成了工业国,从此之后,逐步完成了荒野之邦走向发达国家的历史过程。

工业化和经济进步所释放出来的巨大能量,推动着一股难以为人所控制的无形的浪潮,猛烈地冲击着美国社会,改变和重新塑造着美国的面貌。

【总页数】4页(P54-57)【作者】李剑鸣【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】C55【相关文献】1.西奥多·罗斯福与美国黑幕揭发运动--兼论西奥多·罗斯福的新闻思想 [J], 肖华锋2.试析西奥多·罗斯福时期的进步运动 [J], 亢丽芳3.美国国家公园的解说与教育服务研究——以西奥多·罗斯福国家公园为例 [J], 王辉;张佳琛;刘小宇;王亮4.“温言在口,大棒在手,则成就非凡”——新书《西奥多·罗斯福的海军外交——美国海军与美国世纪的诞生》 [J], 李媛5.西奥多·罗斯福时期铁路法案出台的背景 [J], 温敏杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

专题六 B卷1.(2023·重庆文综,11)富兰克林·罗斯福在首次总统就职演说中表示,如果他提出的议案不能迅速获得通过,“届时我将请求国会采取应对危机的唯一手段——赋予我紧急状态下迅速发动战争的权力,这种权力等同于国家遭遇入侵时国民授予我的权力”。

该材料表明,罗斯福正在敦促国会( )A.废除“中立法案” B.发动战争转嫁危机C.立即对日本宣战 D.迅速通过新政提案2.(2023·江苏单科,18)下边是1920~1940年的美国经济数据图。

对该图解读符合实际的是( )A.1921~1930年预算结余,反映经济政策顺应时代要求B.1930~1932年预算赤字,反映政府全面加强经济干预C.1933~1935年预算比重接连增加,表明公共开支增多D.1936~1938年预算比重连续下降,表明经济出现复苏3.(2023·江苏单科,16)《美国自由的故事》写道:美国人遇到了“两套对立的自由概念的体系”,一种是“为私营企业”自由服务;另一种是以“一种对财富平等的分享”为基础的“社会化的自由”。

事实表明,大多数美国人在1936年时都接受了这样的观点:自由必须包含由政府保证的经济安全。

由此可知( )A.罗斯福新政体现了第一种关于“自由”的观念B.罗斯福新政体现了“另一种”关于“自由”的观念C.大多数美国人认为政府应当保障公民的政治自由D.大多数美国人认为“自由代表着从物质的无保障中得到解放”4.(2023·安徽文综,21)1933年,罗斯福总统签署田纳西河流域管理局法案,实施对该流域的综合治理与全面发展计划。

其“代表现代政府中一种真正新颖而富于想象力的设计。

……它将不受那些不相干的国家界限的禁制,而且将是独立经营的、政府所有的公司”。

这种经营方式( ) A.表明国家放弃对企业干预 B.改变了田纳西河流域国有制C.抑制垄断资本主义的发展 D.具有私营企业的某些灵活性5.(2023·浙江杭州一模)罗斯福说:“我们到底有没有实质的进步,不在于富人更富,而在于贫穷的人也能有足够的生活来源。

权力的角逐:西奥多·罗斯福与国会的权力博弈自总统制建立后,美国行政权、立法权、司法权彼此的权力争夺一刻也未曾停歇,尤以掌控行政权的总统与行使立法权的国会间的斗争最为激烈。

到西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt,1858. 10~1919.1,1901~1909年间担任第26任美国总统)当政时,国会执掌大权的局面依然如故,成为罗斯福扩张总统行政权力的最大阻力。

为了顺应历史发展大潮,罗斯福采用多种韬光养晦的策略与国会在诸多领域展开了权力争夺战。

鉴于学界对此问题尚缺乏系统探讨,文章将从罗斯福扩张总统权力所面临的国会阻力和其资产阶级权力观以及采用多种韬光养晦的策略与国会在诸多领域展开的权力争夺等方面展开论述。

标签:罗斯福;国会;总统;奥尔德里奇;权力一、罗斯福扩张总统权力所面临的国会阻力随着强势总统林肯的过世,国会逐渐主掌战后大局,其后总统权势一蹶不振。

到罗斯福总统前任,第25任总统麦金利当政时,总统政治地位始终处于国会领袖的阴影下。

罗斯福继任总统之际,也正逢美国第56届国会掌权之时。

本来第56届国会的两院正好为罗斯福的共和党多数所把持。

但是不幸的是,罗斯福在摆脱了异党的掣肘的同时,却又背负了同党党魁的包袱。

一方面,国会的权力已从过去的众议院让渡到参议院之手,托马斯·B·里得、威廉·麦金利和赛缪尔·J·兰德尔掌控了众议院的议程安排。

另一方面,参议院领导权本身的性质也发生了根本性的变化。

“到1901年,来自罗德岛的尼尔森·W·奥尔德里奇、威斯康星的约翰·C·斯普纳、康涅狄格州的奥维尔·H·普拉特以及爱荷华州的威廉·B·阿利森在国会里的权势无人挑战。

”其中奥尔德里奇被大企业主、金融家倚为最值得信赖的代理人。

他在这四人当中,一直被尊为魁首,直到1910年他都是当之无愧的“参议院的老板”。

四人在共同利益的驱使下,形成了一个以奥尔德里奇为首的无人能及的利益集团。

与参议院相对应的是,众议院正经历一段权力的恢复调整期。

1901年到1902年间,恰巧担任众议院议长的戴维·B·亨得森权欲不强,非常满足于参议院政治集团的发号施令。

1902年12月,四巨头要通过一项对自己集团极其有益的关税法时,他才认为这些利益集团太有恃无恐,因此他才愤而辞职。

让人意想不到的是,他的离职反而为众议院的权力复活带来了新的契机。

新当选的议长约瑟夫·G·坎农与原任戴维·B·亨得森的柔弱性格截然不同,他个性强硬而张扬,野心勃勃,行动果敢,虽然说他性格粗野,可却极有才干,被时人尊为“乔叔”。

他有的放矢地利用宪法赋予众议院的权力多次否决了四巨头的提案,在他的精心管理下,很快众议院的地位与权势得到恢复与提升,他也成为历史上少有的几个拥有绝对权势的议长之一。

国会中的民主党在罗斯福主政时,已经处于少数党地位,内部又因理念、利益的不同以及历史上的种种纠葛而矛盾重重,无法形成统一的意志和力量与共和党对抗,因此只能坐视共和党党魁把持美国的大政方针。

二、罗斯福总统与国会的权力争夺1.罗斯福总统的韬光养晦策略罗斯福因“偶然”的因素继任总统,但他想彻底摆脱麦金利的阴影,就必须在1904年获得总统提名,以自己的名义当选。

他借助独有的人格魅力和政治手腕,很快网罗了一批人才。

但是罗斯福离得心应手地使用总统权力尚远,他踏着“麦金利的坟茔”走向总统宝座,有着先天的权力缺陷。

他知道他所处的政治地位的微妙,因此他谨小慎微,上任后他在第一次正式讲话就表示将“不择不扣地继承”麦金利的政策,以免引起公众与国会异己力量的过度反弹,他也尽量不去触动麦金利集团的利益,免得过早与国会的保守势力摊牌,就连内阁班底也没做多大的调整。

罗斯福的韬光养晦之策还可以从国情咨文看出。

罗斯福上任后,向国会递交的第一份国情咨文,用语谨慎,玲珑八面,既不过分刺激党魁的神经,又在文中彰显了进步主义的呼声。

他在文中就麦金利事件而严厉谴责无政府主义,并要求对将来的移民进行经济与教育方面的限制;为了应对托拉斯问题,他在文中把托拉斯的形成与发展说成是自然现象。

他明白无误地告诉人们,旧的法律已经不能有效地适应财富的积聚与分配,应加以改革;他还列举了人们熟知的托拉斯的“真正的和严重的罪恶”,以引起人们的更高警觉;他在此还特别谈到了过度投资所引发的有害后果以及社会各界采取切实可行的方法与行动去力纠流弊的必要性,在这一点上,他认为政府责无旁贷,政府理应加大对大公司的监管力度,力争修改《州际法案》,以增强这一法案的效率,确保铁路运价与铁路设施对各种托运人一视同仁等。

大体而言,罗斯福在第一任期内,因是继任麦金利的余缺,所受掣肘较多,故而藏锋露拙,尽量避免与党内大佬的直接交锋,而是利用总统权力,抓紧起诉托拉斯,打破常规地利用政府的权力插手劳资纠纷,充分树立了“有为总统”的政治威望,為下一届总统的连任提供了政治资本。

2.罗斯福与国会的权力争夺和《赫伯恩法案》的颁布罗斯福的韬光养晦策略果然奏效,1904年的大选,罗斯福不仅挫败了共和党内保守派的阻挠,如愿以偿地成为共和党总统候选人而且以高票战胜民主党候选人当选,其多年来试图振兴总统权力的理想终于有了实现的平台。

1905年2月,在进步主义力量和民众的支持下,罗斯福决定采取两种手段迫使国会就范。

一是不断发表公开讲话,给财阀们与国会议员们施以压力,同时唤起民众更大的支持;二是私底下又常常与党魁们沟通,动之以情,晓之以理。

就这样,借助软硬兼施等手腕,党魁集团出现裂痕,众议员们首先被分化,终于以326票对17票的绝对多数通过了监管铁路的《埃森-汤森法案》。

但此法案还需经参议院通过方能生效,但那时大多参议员是由各州议会自行推选,由此他们只听命于财阀。

因此在铁路巨头的授意下,参议院将《埃森-汤森法案》束之高阁,迟迟不予表决。

与此同时,与铁路利益攸关的财阀们鼓噪“铁路公司发动了反对《埃森-汤森法案》和运价管理原则的全国性宣传活动”。

面对参议院和铁路公司的强硬对抗,罗斯福又故伎重演,威胁奥尔德里奇和坎农等人,说要修改共和党最为忌讳的关税条例,降低关税。

但坎农与奥尔德里奇也明白此中玄机,罗斯福不可能轻易触动。

罗斯福无奈又使一计,他对外发表讲话,声称倘使1905年有关铁路运价问题仍得不到妥善解决,他就要求国会火速召开特别会议来讨论此事。

就在罗斯福似乎无计可施之时,司法部部长威廉·穆迪在罗斯福的授意下采取的侧面策应行动产生了作用。

从1905年11月开始,罗斯福指示威廉·穆迪对一些违法的铁路和接受铁路回扣的公司提起诉讼。

在经一番负隅顽抗之后,这些公司开始退让,就连大名鼎鼎的美孚石油公司也感觉到了政府的巨大压力。

与此同时,报纸也大量刊登抨击陷入回扣丑闻中的各类托拉斯和支持它们的参议院,使财阀和党魁处境愈发被动。

次年1月,承受民众更大压力的众议员又率先妥协,他们以高票通过了一年前搁置不议的众议员赫伯恩提出的法案。

其中的主要条款很合罗斯福的胃口,因此他全力支持该法案的通过。

问题的症结还是在于参议院,但奥尔德里奇毕竟是个老道的政治高手,他也采取两手策略来应对罗斯福的进攻,一是故意推举与罗斯福素有龃龉的参议员蒂尔曼领衔处置《赫伯恩法案》,借以分解罗斯福的力量;二是允许各位参议员提出对《赫伯恩法案》的各自修正案,以便使篡改过的《赫伯恩法案》面目全非,最后求得一个对铁路公司最为有利的修正案通过。

果然如奥尔德里奇所设想的那样,有关《赫伯恩法案》的争锋在参议院内激烈地展开。

受奥尔德里奇指使的参议员们纷纷拿出了五花八门的修正案,而贝利等激进主义领导人也不认同《赫伯恩法案》,他们也提出了自己的方案。

最后争辩的主要力量还是以罗斯福为首的进步主义者和以奥尔德里奇为首的保守派为主,贝利等激进派领导人的力量因各种原因受限而显得相对弱小。

“法院复议的性质和生效时间”一直是双方讨价还价的焦点。

奥尔德里奇等人主张赋予法院对州际商务委员会的决定有“宽泛复议”之权,即法院有权对每一案件的事实做出重新解释。

至于生效时间,奥尔德里奇强硬地要求以60天为限,其意图也是以拖延時间的方式来寻找解救铁路公司的有利机会。

他们的用意罗斯福也心知肚明,因此他相应地主张采用“有限复议”,即法院仅对委员会的决定方式是否公平合理做出判决,这就保证了州际商务委员会的权威不受到过分的损害;至于生效时间,罗斯福力主即刻生效,以免保守势力使法案拖延生变。

奥尔德里奇原本指望利用自己的独特地位与政治手腕,将《赫伯恩法案》修改得面目全非,最后流于形式。

可是事情的发展还是未完全如其所愿,罗斯福渐渐取得了制定法案的主导权。

罗斯福利用激进主义的法案不断地要挟他,说若不满足白宫与斯普纳等人协商的条件,白宫就会转而支持贝利他们提出的激进法案,这一招确实对他颇具杀伤力;更痛心的是,自己阵营的斯普纳等人也为罗斯福所拉拢,不断给自己施加压力,看来也只有与罗斯福相互退让,才能确保自己与铁路集团的利益最大化。

1906年5月18日,几近难产的《赫伯恩法案》,终于在参议院以71∶3的高票得以通过。

它的产生是各种力量博弈的结果,尽管这一结果并未完全满足各方的要求。

罗斯福通过促使《赫伯恩法案》的通过,打击了国会的势力,摆脱了麦金利政府作为国会和财阀的附庸的尴尬地位,证明了总统和联邦行政机关是社会生活的最高管理调节机构。

参考文献:[1]George E· Mowry.The Era of Theodore Roosevelt and The Birth of Modern America,1900——1912[M].New York:Harper&Row,1958.[2]徐承苑.试论西奥多·罗斯福的反托拉斯战[J].山东大学学报(哲学社会科学版),1988(2).[3]李宗敏.从“国会政体”到“总统宪政”——论1897—1939年美国国会与总统的权利转移[D].聊城:聊城大学,2009.。