4生产理论

- 格式:ppt

- 大小:375.50 KB

- 文档页数:49

微观经济学M I C R O E C O N O M I C S生产者行为研究的三个层次投入的生产要素与产量的关系——生产理论即如何在生产要素既定时实现产量最大,或者在产量既定时使投入的生产要素最少。

成本与收益的关系——成本理论要使利润最大化,就是要使扣除成本后的收益达到最大化。

这就要进行成本-收益分析并确定一个利润最大化的原则。

不同市场结构下产品产量与价格的确定——市场结构理论市场有各种结构,即竞争与垄断的程度不同,当厂商处于不同的市场上时,应该如何确定自己产品的产量与价格。

第四章生产理论目录/Contents01 02 03生产与生产函数短期生产理论长期生产理论01生产与生产函数1.厂商定义:市场上商品或劳务的供给者,是购买或雇佣生产要素并将之组织起来生产和销售商品或劳务的经济组织。

目标:利润最大化分类:厂商分为个人企业,合伙制企业和公司制企业。

2.生产生产是对各种生产要素进行组合以制成产品的行为。

所以,生产也就是把投入变为产出的过程。

3.生产要素:生产中所使用的各种资源现代西方经济学认为生产要素包括劳动力、土地、资本、企业家四种4.生产函数Q=f(X1,X2,……X n),Q表示所能生产的最大产量,X1,X2,……X n表示生产要素的投入数量一般简化为:Q=f(L,K),L表示劳动投入数量,K表示资本投入数量。

短期是生产者来不及调整全部生产要素的数量,至少有一种生产要素的投入数量固定不变的生产周期。

长期是生产者可以调整全部生产要素投入数量的生产周期。

5.生产期间的分类一些具体的生产函数0102指在每一个产量水平上任何一对要素投入量之间的比例都是固定的生产函数。

其中,常数u 和v 分别为固定的劳动和资本的生产技术系数,他们分别表示生产一单位产品所需要的固定的劳动投入量和资本投入量。

产量Q 取决于和这两个比值中较小的那一个,即使其中的一个比例数值较大,那也不会提高产量Q 。

固定投入比例生产函数――里昂惕夫生产函数Leontief Production Function(0<α,β <1)其中,A 为技术系数,即给定的技术水平对总产出的效应;L ,K 分别为劳动和资本的投入量;α,β分别为固定的劳动和资本的生产技术系数,它们分别表示生产以单位产品所需要的劳动投入量和固定的资本投入量。

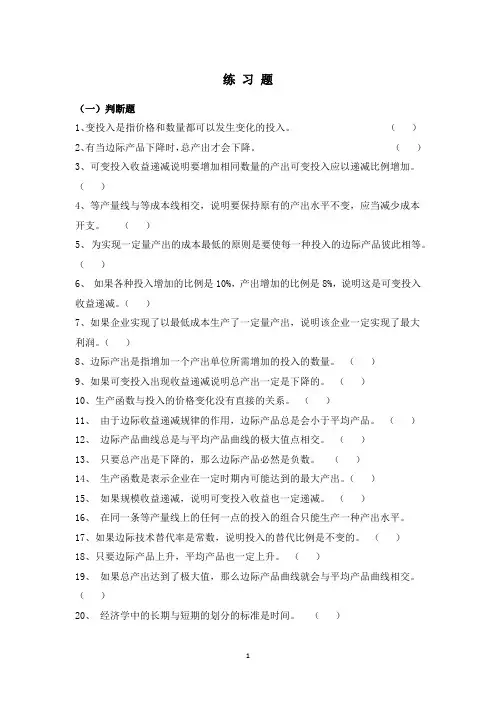

练习题(一)判断题1、变投入是指价格和数量都可以发生变化的投入。

()2、有当边际产品下降时,总产出才会下降。

()3、可变投入收益递减说明要增加相同数量的产出可变投入应以递减比例增加。

()4、等产量线与等成本线相交,说明要保持原有的产出水平不变,应当减少成本开支。

()5、为实现一定量产出的成本最低的原则是要使每一种投入的边际产品彼此相等。

()6、如果各种投入增加的比例是10%,产出增加的比例是8%,说明这是可变投入收益递减。

()7、如果企业实现了以最低成本生产了一定量产出,说明该企业一定实现了最大利润。

()8、边际产出是指增加一个产出单位所需增加的投入的数量。

()9、如果可变投入出现收益递减说明总产出一定是下降的。

()10、生产函数与投入的价格变化没有直接的关系。

()11、由于边际收益递减规律的作用,边际产品总是会小于平均产品。

()12、边际产品曲线总是与平均产品曲线的极大值点相交。

()13、只要总产出是下降的,那么边际产品必然是负数。

()14、生产函数是表示企业在一定时期内可能达到的最大产出。

()15、如果规模收益递减,说明可变投入收益也一定递减。

()16、在同一条等产量线上的任何一点的投入的组合只能生产一种产出水平。

17、如果边际技术替代率是常数,说明投入的替代比例是不变的。

()18、只要边际产品上升,平均产品也一定上升。

()19、如果总产出达到了极大值,那么边际产品曲线就会与平均产品曲线相交。

()20、经济学中的长期与短期的划分的标准是时间。

()21、在长期中所有成本都是可变成本。

()22、如果“鱼和熊掌不能兼得”,那么,要了鱼,它的机会成本就是熊掌。

()23、因为厂房的折旧是按月提取的,不生产就不打入成本,所以,折旧是一种可变成本。

()24、边际成本大于平均成本,平均成本有可能上升,也可能下降。

()25、可变投入收益递减,反映在平均总成本上也是递增成本。

()26、生产1000个单位的平均成本是20元,从1001~1010单位的平均成本是21元,那么,0~1010单位的平均成本有可能比20元大,也可能比20元小。

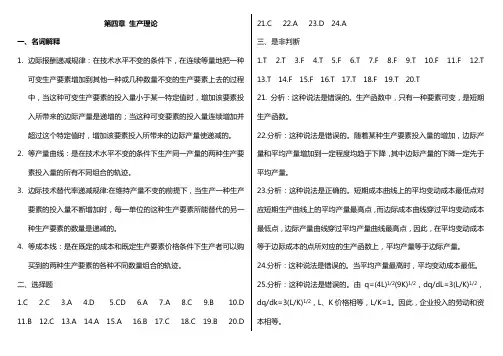

第四章 生产理论一、名词解释 1. 边际报酬递减规律:在技术水平不变的条件下,在连续等量地把一种可变生产要素增加到其他一种或几种数量不变的生产要素上去的过程中,当这种可变生产要素的投入量小于某一特定值时,增加该要素投入所带来的边际产量是递增的;当这种可变要素的投入量连续增加并超过这个特定值时,增加该要素投入所带来的边际产量使递减的。

2. 等产量曲线:是在技术水平不变的条件下生产同一产量的两种生产要素投入量的所有不同组合的轨迹。

3. 边际技术替代率递减规律:在维持产量不变的前提下,当生产一种生产要素的投入量不断增加时,每一单位的这种生产要素所能替代的另一种生产要素的数量是递减的。

4. 等成本线:是在既定的成本和既定生产要素价格条件下生产者可以购买到的两种生产要素的各种不同数量组合的轨迹。

二、选择题 1.C 2.C 3.A 4.D 5.CD 6.A 7.A 8.C 9.B 10.D 11.B 12.C 13.A 14.A 15.A 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D 21.C 22.A 23.D 24.A三、是非判断1.T2.T3.F4.T5.F6.T7.F8.F9.T 10.F 11.F 12.T13.T 14.F 15.F 16.T 17.T 18.F 19.T 20.T21. 分析:这种说法是错误的。

生产函数中,只有一种要素可变,是短期生产函数。

22.分析:这种说法是错误的。

随着某种生产要素投入量的增加,边际产量和平均产量增加到一定程度均趋于下降,其中边际产量的下降一定先于平均产量。

23.分析:这种说法是正确的。

短期成本曲线上的平均变动成本最低点对应短期生产曲线上的平均产量最高点,而边际成本曲线穿过平均变动成本最低点,边际产量曲线穿过平均产量曲线最高点,因此,在平均变动成本等于边际成本的点所对应的生产函数上,平均产量等于边际产量。

24.分析:这种说法是错误的。

当平均产量最高时,平均变动成本最低。

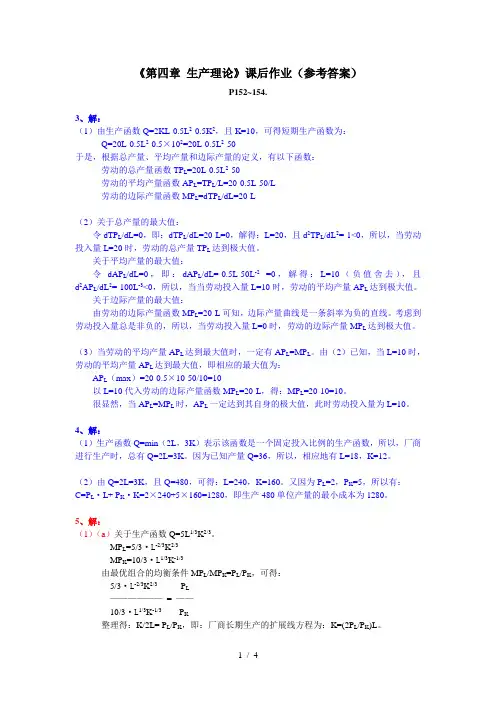

《第四章生产理论》课后作业(参考答案)P152~154.3、解:(1)由生产函数Q=2KL-0.5L2-0.5K2,且K=10,可得短期生产函数为:Q=20L-0.5L2-0.5×102=20L-0.5L2-50于是,根据总产量、平均产量和边际产量的定义,有以下函数:劳动的总产量函数TP L=20L-0.5L2-50劳动的平均产量函数AP L=TP L/L=20-0.5L-50/L劳动的边际产量函数MP L=dTP L/dL=20-L(2)关于总产量的最大值:令dTP L/dL=0,即:dTP L/dL=20-L=0,解得:L=20,且d2TP L/dL2=-1<0,所以,当劳动投入量L=20时,劳动的总产量TP L达到极大值。

关于平均产量的最大值:令dAP L/dL=0,即:dAP L/dL=-0.5L-50L-2=0,解得:L=10(负值舍去),且d2AP L/dL2=-100L-3<0,所以,当当劳动投入量L=10时,劳动的平均产量AP L达到极大值。

关于边际产量的最大值:由劳动的边际产量函数MP L=20-L可知,边际产量曲线是一条斜率为负的直线。

考虑到劳动投入量总是非负的,所以,当劳动投入量L=0时,劳动的边际产量MP L达到极大值。

(3)当劳动的平均产量AP L达到最大值时,一定有AP L=MP L。

由(2)已知,当L=10时,劳动的平均产量AP L达到最大值,即相应的最大值为:AP L(max)=20-0.5×10-50/10=10以L=10代入劳动的边际产量函数MP L=20-L,得:MP L=20-10=10。

很显然,当AP L=MP L时,AP L一定达到其自身的极大值,此时劳动投入量为L=10。

4、解:(1)生产函数Q=min(2L,3K)表示该函数是一个固定投入比例的生产函数,所以,厂商进行生产时,总有Q=2L=3K。

因为已知产量Q=36,所以,相应地有L=18,K=12。

案例1:在土地上施肥量越多越好吗早在 1771 年英国农学家杨格就用在若干相同的地块上施以不同量肥料的实验,证明了肥料施用量与产量增加之间存在着这种边际产量递减的关系。

这不是偶然的现象而是经验性规律。

假如农民在一亩土地上撒一把化肥能增加产量1 公斤,撒两把化肥增产3 公斤,但一把一把化肥的增产效果会越来越差,过量的施肥量甚至导致土壤板结粮食减产。

边际产量递减规律是从社会生产实践和科学实验中总结出来的,在现实生活的绝大多数生产过程中都是适用的。

如果是边际产量递增全世界有一亩土地就能养活全世界所有的人,那才是不可思义的了。

讨论题:1. 边际产量递减规律的含义。

2. 去举例说明生活中的边际产量递减规律的现象。

案例点评:用两种(或两种以上)生产要素相结合生产一种产品时,如果其中一种要素是可以变动的,那么,在其他条件不变的情况下,随着这一可变要素连续地等量增加,其边际产量开始会出现递增的现象,但在达到一定数量后,会呈现递减现象。

这就是经济学中著名的边际产量递减规律。

边际产量递减规律提示我们,在一定的条件下,高投入未必带来高产出,因此要注意投入的合理限度,寻找最佳的投入数量。

在现实生活中边际产量递减的例子很多,目前我国的就业压力很大,其实也是这个规律作用的结果,如果是边际产量递增我们就不会有失业问题了。

案例2:中国人养活自己靠的农业技术进步边际产量递减规律早在 18 世纪就由经济学家提出,有人把这一规律应用到农业领域确描述出一幅人类前景悲惨的画面来:因为耕地等自然资源毕竟是有限的,要增产粮食最终只能依靠劳动力的增加,但边际产量递减规律表明,劳动力投入带来的边际粮食产量递减,于是人口不断增长的必然结果是,人类不能养活自己。

无独有偶,1994 年,一位叫莱斯特布朗的人重复类似悲观的预言,发表了一本题为《谁来养活中国》的小册子,宣称人口众多的中国将面临粮食短缺,进而引发全球粮价猛涨的危机。

杞人忧天的布朗是否知道袁隆平的名字,他利用科学技术发明了杂交水稻,是每亩单产达到了405 公斤,小麦从50 公斤提高到目前的700 公斤。

4 生产的一般理论一、课程教学要求1.教学学时与教学方法教学学时:2学时教学方法:以讲授为主,结合讨论2.教学目的与要求教学目的:本讲主要是要让学生掌握生产的一般理论,具体包括生产过程与生产要素、生产要素中的劳动、资本、技术、生产的基本组织以及再生产理论,做好相关基础理论的理解与应用问题。

学习要求:一是要求学生掌握生产过程中不同生产要素的作用,二是掌握再生产理论。

3.教学重点和难点教学重点:生产要素与生产组织。

教学难点:再生产理论。

二、教学内容1.生产过程与生产要素(1)生产过程。

物质资料的生产过程是人们利用自然、改造自然,使其适合人类需要的过程,也就是人们的劳动过程。

马克思指出:“劳动首先是人与自然之间的过程,是人以自身的活动来引起,调整和控制人和自然之间的物质变换过程。

”劳动过程具备三个简单要素:劳动、劳动资料、劳动对象,它们在生产过程中发挥着不同的作用,人的劳动借助劳动资料对劳动对象进行加工,生产出生活资料以满足的人类需要。

“在劳动过程中,人的活动借助劳动资料使劳动对象发生预定的变化。

过程消失在产品中。

它的产品是使用价值,是经过形式变化而适合人的需要的自然物质。

劳动和劳动对象结合在一起,劳动物化了,而对象被加工了。

在劳动者方面曾以动的形式表现出来的东西,现在在产品方面作为静的属性,以存在的形式表现出来。

”在生产过程中,劳动,是指人们生产生活资料的有目的的活动,人的劳动是生产中的能动的主观因素,也是生产过程中最重要的决定性因素。

因为任何先进的生产工具都需要劳动者来使用,如果没有劳动者来操作,任何先进的生产工具都将变成一堆废铁。

人的劳动称为生产劳动,劳动资料和劳动对象统称为生产资料,构成生产中的客观因素。

(2)生产要素。

第一,生产资料。

生产资料是人们在生产过程中用以改变或影响劳动对象的一切物质资料和物质条件,其中最重要的是劳动工具,它相当于人类器官的延长,表明人类对自然的控制能力,是人类社会生产力发展水平的测量器。