中国近代史纲要课件第一章..

- 格式:ppt

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:53

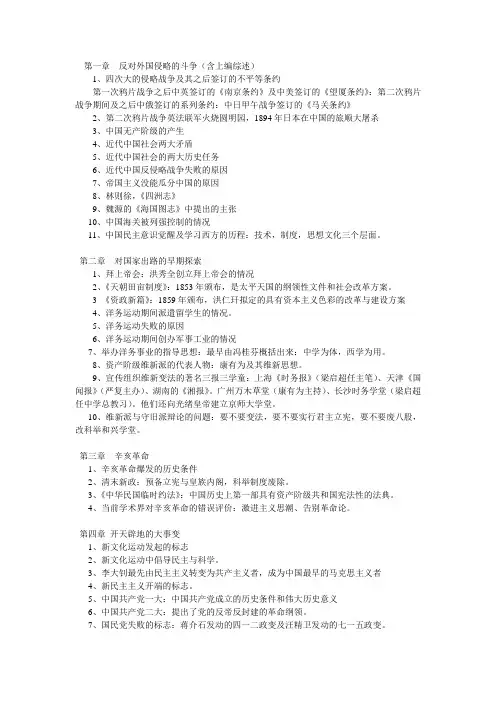

第一章反对外国侵略的斗争(含上编综述)1、四次大的侵略战争及其之后签订的不平等条约第一次鸦片战争之后中英签订的《南京条约》及中美签订的《望厦条约》:第二次鸦片战争期间及之后中俄签订的系列条约:中日甲午战争签订的《马关条约》2、第二次鸦片战争英法联军火烧圆明园,1894年日本在中国的旅顺大屠杀3、中国无产阶级的产生4、近代中国社会两大矛盾5、近代中国社会的两大历史任务6、近代中国反侵略战争失败的原因7、帝国主义没能瓜分中国的原因8、林则徐,《四洲志》9、魏源的《海国图志》中提出的主张10、中国海关被列强控制的情况11、中国民主意识觉醒及学习西方的历程:技术,制度,思想文化三个层面。

第二章对国家出路的早期探索1、拜上帝会:洪秀全创立拜上帝会的情况2、《天朝田亩制度》:1853年颁布,是太平天国的纲领性文件和社会改革方案。

3 《资政新篇》:1859年颁布,洪仁玕拟定的具有资本主义色彩的改革与建设方案4、洋务运动期间派遣留学生的情况。

5、洋务运动失败的原因6、洋务运动期间创办军事工业的情况7、举办洋务事业的指导思想:最早由冯桂芬概括出来:中学为体,西学为用。

8、资产阶级维新派的代表人物:康有为及其维新思想。

9、宣传组织维新变法的著名三报三学童:上海《时务报》(梁启超任主笔)、天津《国闻报》(严复主办)、湖南的《湘报》。

广州万木草堂(康有为主持)、长沙时务学堂(梁启超任中学总教习)。

他们还向光绪皇帝建立京师大学堂。

10、维新派与守旧派辩论的问题:要不要变法,要不要实行君主立宪,要不要废八股,改科举和兴学堂。

第三章辛亥革命1、辛亥革命爆发的历史条件2、清末新政:预备立宪与皇族内阁,科举制度废除。

3、《中华民国临时约法》:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性的法典。

4、当前学术界对辛亥革命的错误评价:激进主义思潮、告别革命论。

第四章开天辟地的大事变1、新文化运动发起的标志2、新文化运动中倡导民主与科学。

3、李大钊最先由民主主义转变为共产主义者,成为中国最早的马克思主义者4、新民主主义开端的标志。

第一章.一、资本帝国主义的侵略1.军事侵略发动侵略战争,屠杀中国人;侵占中国领土,划分势力范围;勒索赔款,抢掠财富2.政治控制控制中国的内政外交,镇压中国人民的反抗,扶植收买代理人3.经济掠夺控制中国的通商口岸,剥夺中国的关税自主权,实行商品倾销和资本输出,操控中国经济的命脉,中国在经济上丧失了独立性,被纳入世界资本主义经济体系。

4.文化渗透帝国主义文化渗透活动披着宗教外衣,进行侵略活动,为控制中国制造舆论。

宣扬殖民主义文化思想,麻痹中国人民的精神,摧毁中国人民的民族自尊心和自信心。

二.反抗斗争,人民群众斗争方面有广东三元里人民的抗英斗争,天平天国,台湾人民奋起反抗,义和团。

爱国官兵有冯子才取得镇南关大捷,关天培等。

1、意义:粉碎了列强瓜分中国的图谋2、失败原因(1)社会制度的腐败,正是腐败的中国半殖民地半封建社会制度,阻碍了中国人民群众的广泛动员和组织,这是失败的根本原因。

(2)经济技术的落后。

清军军队素质,武器装备等综合实力,战斗能力远低于经过工业革命的西方资本主义强国。

三.民族意识开始觉醒。

林则徐成为看眼看世界的第一人,魏源提出了“师夷长技以制夷”的思想。

同时也出现了早期的维新思想。

“振兴中华”和“救亡图存”成为这个时代的最强音。

中国的仁人志士探索挽救中华民族危亡的道路。

第二章、反侵略失败中国都做出哪些斗争?一.洋务运动:19世纪六十到九十年代,地主阶级洋务派“中学为体,西学为用”的指导下,提出“师夷长技以自强”的思想,发展军用工业和民用工业,建立新式学堂,派遣留学生,建设近代海军等。

在客观上为中国的早期工业和民族治本主义的发展起了某些促进作用。

但是,洋务派主要是为了维护封建统治,并不能使中国朝着独立的资本主义方向发展。

失败原因:封建性。

对外国具有依赖性。

管理的腐朽性。

二、戊戌维新运动1、意义:戊戌维新运动是一次爱国救亡运动,推动了中华民族意识的觉醒。

是一场资产阶级性质的政治改良运动,在一定程度上冲击了封建制度。

中国近现代史纲要第一章反对外国侵略的斗争(一)资本—帝国主义对中国的侵略及近代中国社会性质的演变1.鸦片战争前的中国与世界(1)鸦片战争前的中国一个封建王朝的由盛转衰(历史周期律)、危机四伏。

同时,闭关自守,固步自封。

(2)鸦片战争前的世界资本主义制度在欧美逐步确立,并逐步进入到帝国主义阶段。

结论:中国落后,西方列强正处于高速发展阶段。

2.资本—帝国主义对中国的侵略(1)标志性事件—:鸦片战争原因:①英国成为世界资本主义最强大的国家;②英国对华贸易长期处于入超状态(为扭转局面,走私和贩卖鸦片);③英国发生两次资本主义经济危机,为摆脱危机和转移国内人民的视线;④中国开始禁烟(虎门销烟)。

结果:中国战败,签订了中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》,以及一些列不平等条约。

攫取大量侵略特权:如:割占香港岛,破坏了中国的主权和领土完整;外国船舰可以在中国领海自由航行,破坏了中国的领海主权;外国人在华不受中国法律管束,享有领事裁判权,破坏了中国的司法主权;协定关税,则破坏了中国的关税主权;等等。

(2)鸦片战争对中国的影响①导致中国逐渐沦为半殖民地半封建社会;②成为中国近代史的起点。

原因:随着外国资本主义的入侵,中国的社会性质开始发生质的变化,中国逐步成为半殖民地半封建国家。

随着中国社会主要矛盾的变化,中国逐渐开始了反帝反封建的资产阶级民主革命。

3.近代中国的半殖民地半封建性质(1)什么是半殖民地(成为半殖民地的原因):①西方列强侵略中国的目的,是为了把中国变成自己的殖民地,最终没能成功。

但是,通过一系列不平等条约,使中国丧失了完全独立的地位,在相当程度上被殖民地化;②虽然在实际上已经丧失拥有完整主权的独立国的地位,但是仍然维持着独立国家和政府的名义,还有一定的主权。

(2)逐步成为半封建社会的原因:①外国资本主义列强用武力打开中国的门户,把中国卷入世界资本主义经济体系和世界市场之中。

中国的自给自足的自然经济基础被打破,并出现了资本主义生产关系,中国已经不是完全的封建社会了。

中国近代史纲要第⼀章第⼀章反对外国侵略的⽃争⼀、鸦⽚战争前的中国(⼀)中国封建社会的基本特点1.在经济上,封建⼟地所有制占主导地位。

(⼩农经济是中国封建社会的基本⽣产结构,其主要特征是个体家庭为单位并与家庭⼿⼯业结合的⾃给⾃主的⾃然经济;地主、商⼈、⾼得贷者相勾结)2.在政治上,实⾏⾼度中央集权的封建君主专制制度。

3.在⽂化上,以儒家思想为核⼼。

4.在社会结构上,是族权和政权相结合的封建宗法等级制度。

核⼼是宗族家长制,君权、⽗权、夫权占主导地位。

综上所述,中国封建社会的主要⽭盾,是地主阶级和农民阶级的⽭盾。

在这⼀⽭盾上建⽴的封建性质的经济、政治、⽂化、社会结构,具有两⽅⾯的特性:⼀⽅⾯,它巩固和维系了中国封建社会的长期延续和稳定。

另⼀⽅⾯,随着中国封建社会由盛转衰,地主阶级同农民阶级的固有⽭盾⽇益显现出来,造成⾃⾝不可克服的政治经济社会的周期性危机。

(⼆)中国封建社会的社会危机康熙、雍正、乾隆三朝,史称“康乾盛世”乾隆朝后期,清王朝由强盛转向衰落。

其主要表现是:1.政治上,中央集权进⼀步强化,官僚职能扩⼤,官僚机构膨胀,各级官吏贪污成风,营私舞弊,贿赂公⾏,巧取豪夺,⽆所不⽤其极2.经济上,地租剥削、赋税征收、苛捐杂税、徭役摊派逐年加重,⼴⼤农民⽣活⽇渐困苦。

3.思想⽂化上,厉⾏专制主义,⼤兴⽂字狱。

4.军事上,军⼒衰败,军备废驰5.对外关系上,实⾏闭关锁国,严格限制对外贸易,使中国处于与世隔绝的状态。

⼆.鸦⽚战争前的世界(⼀)西⽅资本主义制度的确⽴1640年,英国爆发了资产阶级⾰命。

资本主义经济的发展突出表现在⼯业⾰命的发⽣上。

(⼆)西⽅列强的殖民扩张商品⽣产的⽆限增长,需要开辟新的原料市场和产品市场,寻求新的殖民地。

开辟新的市场和转移国内⽭盾的需要,促使西⽅列强发动新的侵略战争,他们把⽬标瞄向中国。

1825年,英国经历第⼀次资本主义经济危机。

西⽅资本主义迅猛发展,开拓国外市场和摆脱国内危机的冲动,严重威胁着中国这个东⽅古国,⼀场战争在所难免了。

中国近代史纲要第一部分旧民主主义革命(1840-1919)(一至三章)侵略与反侵略(第一章)第一章反对外国侵略的斗争第一节鸦片战争前的中国和世界(背景知识)第二节资本帝国主义对中国的侵略及近代中国社会的演变(侵略)第三节抵御外来侵略、争取民族独立的斗争(斗争)早期探索(二、三章)第二章对国家出路的早期探索第一节农民群众斗争风暴的起落(农民阶级的探索太平天国运动)第二节地主阶级统治集团“自救”活动的兴衰(地主阶级的探索洋务运动)第三节维新运动的进行和夭折(资产阶级的探索维新运动)第三章辛亥革命第一节举起近代民族民主革命的旗帜第二节辛亥革命的胜利与失败第二部分新民主主义革命(1919—1949)第四章开天辟地的大事变第一节新文化运动和五四运动第二节马克思主义传播与中国共产党诞生第三节中国革命的新局面第五章中国革命的新道路第一节对革命新道路的艰苦探索第二节中国革命在探索中曲折前进第三节总结历史经验,确立实事求是的思想路线第六章中华民族的抗日战争第一节日本发动灭亡中国的侵略战争第二节从局部抗战到全国性抗战第三节国民党与抗日的正面战场第四节中国共产党成为抗日战争的中流砥柱第五节抗日战争的胜利及其意义第三部分社会主义建立与发展(1949至今)第七章为新中国而奋斗第一节从争取和平民主到进行自卫战争第二节国民党政府“处在全民的包围中”第三节中国共产党与民主党派的合作第四节人民共和国:中国人民的历史性选择第八章社会主义基本制度在中国的确立第一节从新民主主义向社会主义过渡的开始第二节社会主义制度:历史和人民的选择第三节走有中国特点的社会主义改造的道路第九章社会主义建设在探索中曲折前进第一节良好的开局第二节探索中的严重曲折第三节建设的成就,探索的成果第十章改革开放与现代化建设新时期第一节新中国成立以来的历史性转折第二节改革开放的起步和现代化建设新局面的展开第三节改革开放和社会主义现代化建设的成就第一章反对外国侵略的斗争第一节鸦片战争前的中国和世界一、鸦片战争前的中国——封建社会(单选)(一)中国封建社会的基本特点①在经济上,封建土地所有制占主导地位。

第一章:反对外国侵略的斗争第一节:资本-帝国主义对中国的侵略一.经济侵略:《辛丑条约》二.政治控制1.控制中国的内政、外交(1)允许外国公使常驻北京。

这是《天津条约》的一项重要内容。

(2)享有领事裁判权。

1943年中英《五口通商章程》规定在通商口岸,英国领事有“查察”、“听诉”之权。

(3)把持中国海关。

(4)成立总理衙门。

1861年1月20日由咸丰帝批准成立。

2.镇压中国人民的反抗3.扶植、收买代理人三.经济掠夺控制中国的通商口岸:1842年《南京条约》规定,开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五个港口城市为通商口岸。

1858年,《天津条约》中开放南京。

第二节:抵御外国武装侵略争取民族独立的斗争《马关条约》中,俄、德、法三国又以干涉还辽“有功”为由,要求租借港湾作为报酬。

第三节:反侵略战争的失败与民族意识的觉醒一、反侵略战争的失败及其原因根本原因是社会制度的腐败。

国家综合实力特别是经济技术和作战能力的落后。

二、民族意识的觉醒(一)“师夷长技以制夷”的主张和早期的维新思想林则徐是近代中国正眼看世界的第一人,《四洲书》。

魏源在编成《海国图志》,提出了“师夷长技以制夷”的思想。

(二)救亡图存和振兴中华1895年,严复在《救亡决论》一文中喊出了“救亡”的口号。

1894年11月,孙中山在创立革命团体兴中会中喊出了“振兴中华”这个时代的最强音。

第二章:对国家出路的早期探索第一节:农民群众斗争风暴的起落一、太平天国农民战争(一)金田起义和太平天国的建立1843年,洪秀全开始拜上帝,创立拜上帝教。

1851年1月,洪秀全率拜上帝教教众在广西省桂平县金田村发动起义,建好太平天国。

1853年3月,占领南京,定为首都。

(二)《天朝田亩制度》和《资政新篇》1. 《天朝田亩制度》(1)主要内容:它确立了平均分配土地的方案,按人口平均分配。

(2)意义和局限性《天朝田亩制度》的主张,从根本上否定了封建社会的基础即封建地主的土地所有制,表现了广大农民要求平均分配土地的强烈愿望,是对以往农民战争中“均贫富”、“等贵贱”和“均平”、“均田”思想的发展和超越,具有进步意义。