北师大版数学二年级下册《比一比》课件PPT版

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:16

在数线上标出数的位置

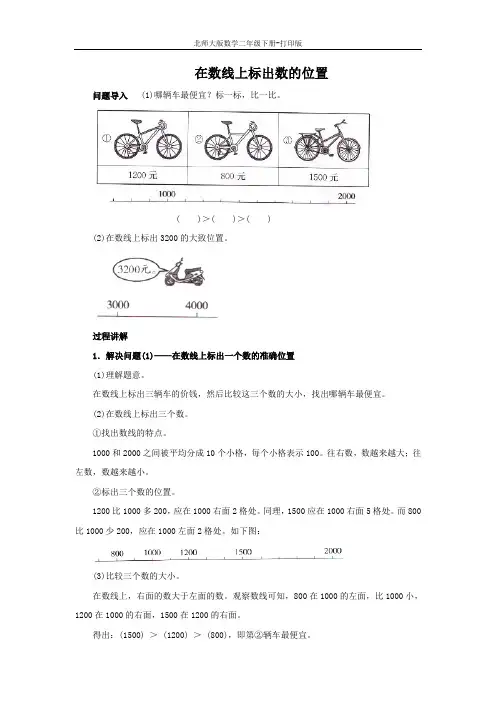

问题导入 (1)哪辆车最便宜?标一标,比一比。

( )>( )>( )

(2)在数线上标出3200的大致位置。

过程讲解

1.解决问题(1)——在数线上标出一个数的准确位置

(1)理解题意。

在数线上标出三辆车的价钱,然后比较这三个数的大小,找出哪辆车最便宜。

(2)在数线上标出三个数。

①找出数线的特点。

1000和2000之间被平均分成10个小格,每个小格表示100。

往右数,数越来越大;往左数,数越来越小。

②标出三个数的位置。

1200比1000多200,应在1000右面2格处。

同理,1500应在1000右面5格处。

而800比1000少200,应在1000左面2格处。

如下图:

(3)比较三个数的大小。

在数线上,右面的数大于左面的数。

观察数线可知,800在1000的左面,比1000小,1200在1000的右面,1500在1200的右面。

得出:(1500) > (1200) > (800),即第②辆车最便宜。

2.解决问题(2)——在数线上标出一个数的大致位置

(1)探究解题思路。

3200比3000大,比4000小,在3000和4000之间,而3200离3000更近一些,即在数线上的位置也应离3000更近。

(2)标出3200的大致位置。

归纳总结

在数线上标出数的位置的方法:先找出数线上已标出的数的规律,再根据所给数的大小标出数的位置。

二年级下册数学教案第6课时比一比(1)北师大版教案:二年级下册数学教案第6课时比一比(1) 北师大版一、教学内容本节课的教学内容为北师大版二年级下册数学教材第6课时比一比(1)。

这部分内容主要围绕比较物体的大小、长短、高矮等方面进行,通过观察和操作活动,让学生能够正确比较物体的大小,培养学生的观察能力和动手操作能力。

二、教学目标1. 让学生能够正确比较物体的大小,培养学生的观察能力和动手操作能力。

2. 培养学生与人合作、交流的能力,提高学生的团队意识。

3. 培养学生对数学的兴趣和好奇心,激发学生学习数学的积极性。

三、教学难点与重点重点:让学生能够正确比较物体的大小,培养学生的观察能力和动手操作能力。

难点:如何引导学生运用比较方法,解决实际问题。

四、教具与学具准备教具:PPT、实物模型、卡片等。

学具:学生自带的物品(如:铅笔、尺子、橡皮等)。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)教师通过PPT展示图片,让学生观察并比较图片中物体的大小,引导学生思考如何比较物体的大小。

2. 知识讲解(10分钟)教师通过讲解和示范,让学生掌握比较物体大小的方法,如:直接比较、连线比较等。

同时,教师引导学生运用比较方法解决实际问题。

3. 例题讲解(10分钟)教师通过PPT展示例题,让学生观察并比较例题中物体的大小,引导学生运用比较方法解决问题。

教师讲解例题的解题思路和步骤,让学生跟随讲解,共同解决问题。

4. 随堂练习(10分钟)教师通过PPT展示随堂练习题,让学生独立完成。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

5. 小组合作(10分钟)教师将学生分成小组,每组学生自带物品,进行小组内的比较活动。

教师观察学生的活动情况,并进行指导。

六、板书设计板书设计如下:比较物体的大小1. 直接比较2. 连线比较七、作业设计1. 比较下列物体的大小,并用“>”、“<”表示:(1) 铅笔 vs 尺子(2) 书本 vs 笔记本(3) 桌子 vs 椅子(1) 小明家的门高2米,小红家的门高1.8米,哪个门更高?(2) 小华有一支5厘米的铅笔,小丽有一支7厘米的铅笔,哪支铅笔更长?答案:1. (1) > (2) > (3) >2. (1) 小明家的门更高。

二年级下册数学优秀说课稿3.4《比一比》北师大版一、教材分析本节课主要涉及北师大版二年级下册数学第三章第四节的内容,题名为《比一比》。

这节课主要掌握使用“比”的知识,包括比的大小、比的相等,教材提供了丰富的比较图。

二、教学目标1.认识比的概念,理解比的大小关系2.掌握比的相等的概念和方法3.能够灵活运用比的知识解决实际问题三、教学重难点•教学重点:比的大小和比的相等的概念•教学难点:理解比的概念,掌握相应的计算方法四、教学过程1.引入(5分钟)老师抛出问题:你们觉得什么是比呢?学生集体回答后,老师简要介绍比的概念和含义。

2.比的大小(15分钟)教师通过实际幼儿喜闻乐见的比较游戏,如站队比个子、比体重、比岁数等等,让学生感性认识比的大小概念,然后教师列举一些例子,引导学生理解比较大小的基本方法。

3.比的相等(20分钟)通过比较日常生活中的一些事物和对象,如苹果,玩具车,让学生感性认识比的相等概念。

然后教师讲解比的相等的相关公式,结合带数字和图片的实例,让学生一步一步掌握比的相等的方法。

4.拓展应用(20分钟)老师出示几道计算比大小和比相等的相关问题,给学生时间独立思考、解题并在白板上展示,此时老师可以引导学生理清思路,核对答案。

最后,老师出示一组实际问题,引导学生综合运用比的知识解决问题。

5.总结(5分钟)老师请几位同学总结本节课的知识点和方法,巩固学生对比的概念和计算方法的掌握。

五、教学评估课堂教学中可以采用多种评估方式,如口头问答、小组合作互评、个人练习等,根据学生成绩情况、反映情况和表现情况进行课堂记录和评估。

六、板书设计•包含比的概念、大小和相等的公式•包含实例和计算方法七、教学反思在教学过程中,老师一定要摆正教育教学的本质,站在学生的角度去审视教学内容和方法的安排,抛开课外因素,确保教学效果的良好。

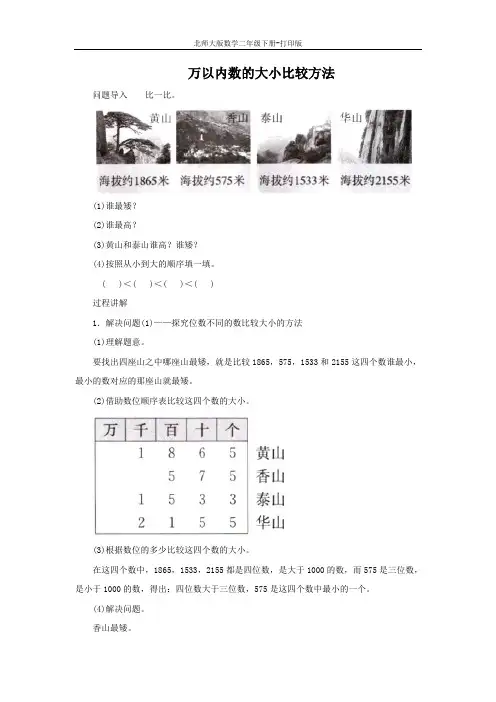

万以内数的大小比较方法问题导入比一比。

(1)谁最矮?(2)谁最高?(3)黄山和泰山谁高?谁矮?(4)按照从小到大的顺序填一填。

( )<( )<( )<( )过程讲解1.解决问题(1)——探究位数不同的数比较大小的方法(1)理解题意。

要找出四座山之中哪座山最矮,就是比较1865,575,1533和2155这四个数谁最小,最小的数对应的那座山就最矮。

(2)借助数位顺序表比较这四个数的大小。

(3)根据数位的多少比较这四个数的大小。

在这四个数中,1865,1533,2155都是四位数,是大于1000的数,而575是三位数,是小于1000的数,得出:四位数大于三位数,575是这四个数中最小的一个。

(4)解决问题。

香山最矮。

2.解决问题(2)——探究位数相同的数比较大小的方法(1)理解题意。

找出四座山之中哪座山最高,由于已经得出香山最矮,所以可以直接比较1865,1533,2155这三个数的大小,谁最大,对应的那座山就最高。

(2)探究比较这三个数的大小的方法。

这三个数都是四位数,位数相同时,先从最高位比起,最高位上的数大的那个数就大。

比较得出:2155的最高位是2个千,而1865和1533的最高位都是1个千,2个千大于1个千,因此2155大于1865和1533,即华山最高。

(3)解决问题。

华山最高。

3.解决问题(3)——探究位数相同,最高位也相同的数比较大小的方法(1)理解题意。

比较黄山和泰山谁高谁矮,就是比较1865和1533的大小。

(2)比较1865和1533的大小。

1865和1533千位上的数相同,应比较下一个数位上的数,也就是看百位上的数,1865百位上的8大于1533百位上的5,因此1865大于1533。

(3)解决问题。

黄山高,泰山矮。

4.解决问题(4)——比较四个数的大小(1)比较方法:先看四个数的位数是否相同,如果位数不同,位数多的数大于位数少的数;如果位数相同,就从最高位开始比较,最高位相同,再依次比较下一位上的数,直至比出大小。

比一比(万以内数的大小比较)学习目标1.结合“比一比”的现实情境,体会两个数的大小关系,掌握万以内数的大小比较方法,进一步感受大数的实际意义。

2.借助“猜数游戏”活动,感受估计在生活中的作用,发展数感,提高学习数学的兴趣,初步养成乐于思考的良好习惯。

编写说明在一年级下册学习了100以内数大小比较的基础上,本节引导学生讨论万以内数大小比较的方法。

在100以内数的大小比较中,一般都是在两个数之间进行大小比较(极少有在三个数之间找最大最小的情况),所以,较多地借助如小方块等直观模型和数数的方式解决问题。

而在万以内数的大小比较中,由于数字大、数位多,被比较的数的个数也增加了,所以小方块和数数的方法缺少可操作性。

因此,在进行万以内数的大小比较时,教科书呈现了多种学生可能会提出的比较数的大小的方法。

当然,学生中不一定有人能很理性地通过数位顺序表来进行数的大小比较,教师可以向学生介绍。

此外,教科书还安排了“试一试”,借助数线比较数的大小,进一步发展学生的数感。

·谁最矮?由给出的四座山的高度中找出最矮的。

当面对多个数进行比较的时候,首先通过明显特征找出最小或最大的数往往是推动解决问题的一种有效手段。

本节课的情境图中给出的四个数,有三个是四位数,有一个是三位数,所以学生会很明显看出香山最矮;有的学生会借助数位顺序表,把四座山的高度写在数位顺序表的下方,很容易看出结果;当然,也会有学生从其他角度作出合理的解释,比如,“在四座山中,三座都比1000米高,只有香山低于1000米,所以,香山最矮”。

·谁最高?由三座山中找出最高的。

这三座山的高度都是四位数。

位数相同时怎样进行数的大小比较?学生结合原有的经验和数位顺序表上的特征,会提出“位数相同时,要先看最高位,最高位上哪个数大,哪个数就大”;也可以用很生活化的语言,结合情境进行比较,如黄山和泰山都是一千多米,华山二千多米,所以华山最高。

·黄山和泰山谁高?谁矮?在位数相同、最高位数字相同的情况下,比较两座山的高度。

北师大版二年级下册数学第三单元《比一比》名师教案《比一比》名师教案一、教学目标1.知识与技能(1)体会生活中的大数,感受研究大数的必要性。

(2)激发研究数学的兴趣。

2.过程与方法(1)通过“比一比”活动,掌握比较万以内数的大小的方法,能够用符号表示万以内数的大小。

(2)感受大数的意义,发展数感,培养分析、解决问题的能力。

3.情感态度和价值观(1)在活动中培养获取、提炼信息的能力,提高自主研究、合作探究的意识。

(2)体会数学与生活的密切联系,树立运用数学知识解决实际问题的自信。

二、教材分析本节课的内容是比较万以内数的大小,比较数的大小是学生日常生活中经常遇到的问题。

学生有一定的圣后经历和大数的研究基础。

但学生要把以往对万以内大数比较方法的分散的不规范的感性认识上升到科学的规范的理性认识,并进行抽象的语言描述,对于二年级小学生来说有一定的困难。

结合情境先教学“四位数与三位数的比较”再教学“两个四位数的比较”,最后进行“两个最高位相同的四位数的比较”。

由浅入深地探究万以内数的大小比较的方法。

3、学情分析联合情境先讲授“四位数与三位数的比较”再讲授“两个四位数的比较”,最后进行“两个最高位相同的四位数的比较”。

由浅入深地探究万之内数的大小比较的方法。

四、教学重点掌握比较万以内数的大小的方法,能够用符号表示万以内数的大小。

五、讲授难点掌握比较万以内数的大小的方法,能够用符号表示万以内数的大小。

六、教学准备课件七、讲授进程(一)导入新课(情境导入)师:今天这节课啊,老师要带同学们到我们祖国的名山大川去看一看,去领略那边奇丽神奇的风景。

同学们想不想看一看啊?学生齐答:想。

师:这是我国比较著名的四座山(出示图片),你们晓得他们的海拔划分是多少米吗?想晓得吗?你们来猜一猜吧。

生1:黄山海拔约1865米。

生2:香山海拔约575米。

生3:泰山海拔约1533米。

生4:华山海拔约2155米。

师:今天我们就用这些数学信息来比一比数的大小。

二年级下册数学教案第三单元第二节【第四课时】比一比(万以内数的大小比较1)北师大版教案内容:今天我们要学习的是北师大版二年级下册数学的第三单元第二节,比一比(万以内数的大小比较1)。

一、教学内容我们将会使用教材中的章节,进行万以内数的大小比较。

学生会学习如何比较两个万以内的数,并能够判断它们的大小。

二、教学目标通过本节课的学习,我希望学生能够掌握万以内数的大小比较方法,并能够运用到实际的题目中。

三、教学难点与重点重点是让学生掌握万以内数的大小比较方法,难点是让学生能够理解并运用这个方法到实际的题目中。

四、教具与学具准备我会准备一些万以内的数卡片,让学生能够通过实际的操作来学习大小比较。

五、教学过程1. 导入:我会通过一些实际的例子,让学生观察并判断两个数的大小。

2. 讲解:我会用PPT展示一些万以内的数,并解释如何比较它们的大小。

3. 练习:我会让学生分成小组,互相比较卡片上的数,并判断它们的大小。

六、板书设计我会用PPT展示比较大小的方法,让学生能够清晰地看到并理解。

七、作业设计1. 题目:比较下面的数的大小,并写出比较结果。

2. 答案:我会根据学生做的题目,给出正确的答案。

八、课后反思及拓展延伸我会通过学生的作业和课堂表现来反思我的教学,看看他们是否掌握了比较大小的方法,并找出需要改进的地方。

拓展延伸:我可以让学生回家后,找一些万以内的数,和父母一起比较它们的大小,这样可以让他们在实践中更好地掌握比较大小的方法。

重点和难点解析一、教学内容在教学内容部分,我需要重点关注万以内数的大小比较方法。

这是学生第一次接触这种类型的比较,对于他们来说可能有些困难。

因此,我需要详细讲解并演示如何进行大小比较,让学生能够理解和掌握这个方法。

二、教学目标教学目标是让学生掌握万以内数的大小比较方法,并能够运用到实际的题目中。

这是一个重要的目标,因为大小比较是数学中的基础概念,学生需要掌握它才能进一步学习更高级的数学知识。