行者中医--望诊--面诊、手诊

- 格式:ppt

- 大小:14.37 MB

- 文档页数:45

手诊与面诊(一)手诊和面诊是中医学中常用的两种诊断方法。

手诊即通过手触、压、按揉等方式来诊断病情,而面诊则是通过观察患者面部的色泽、形态、表情等来诊断病情。

两种方法的应用范围不同,各具特点。

一、手诊1.手感手诊是通过整体感觉、区域手感等方面的触诊,来了解疾病的情况。

如通过触摸患者身体的不同部位,了解局部是否肿胀、疼痛、硬结等,感受身体的硬度、软度,从而推断出疾病的部位和性质。

2.脉信脉搏是随着心脏跳动而散播到全身的搏动,通过感受脉搏的速度、强度、节律等状况,以及不同位置的脉象,来诊断疾病。

3.按痛通过对患者疼痛部位的按揉,了解病情,发现疾病的部位与大小。

按痛也能增强对肌肉、骨骼的认识。

二、面诊1.色泽面色是由血液循环和身体状况影响而形成的,通过观察患者面部的颜色变化,可以推断出体质、寒热、痰湿、虚实等各种疾病的表现。

2.形态通过观察患者的五官、面部眉眼、唇色、舌头等形态,从面部的外部形骸来了解内脏功能是否正常。

3.表情内脏疾病会对面部表情造成影响,如病人常眨眼、嘴唇失色、愁容满面等,反应出体内的病变情况。

三、手诊与面诊的优缺点手诊和面诊各有不同的优缺点。

手诊适用于旁观者难以观察的身体内部疾病部位,如骨折、肌肉损伤等;而面诊则可推测出内部的机构和状况。

同时,手诊精确度高,触感可直接反映病情;面诊根据观察部位的不同,其指示的疾病也来自各个系统。

无论手诊还是面诊,都是中医学中常用的诊断方法,它们是中医学独特的财富,是中医学的基础知识。

然而,由于人体复杂多变,手诊和面诊也有其应用范围和局限性。

对于患有严重病情的患者,还需配合现代医学检查方法,才能做出最准确的诊断和治疗计划。

中医面诊背诊手诊知识精华

中医面诊、背诊、手诊是中医诊断的三大基本方法,是中医医生通过观察患者面色、背部、手部来发现疾病的一种手段。

以下是中医面诊、背诊、手诊的知识精华:

1. 面诊:中医面诊是通过观察患者的面容、舌苔、眼底、口唇等进行判断,以了解患者的气血、脏腑、经络、病邪等情况。

例如,面色苍白可能是气血不足,面色黄瘦可能是脾虚湿滞等。

2. 背诊:中医背诊是通过观察患者的背部情况,如皮肤、毛发、脊柱等,了解患者的病情。

例如,背部出现红疹可能是病邪侵袭,背部出现湿疹可能是湿热内蕴。

3. 手诊:中医手诊是通过触诊患者手部,了解患者的脏腑功能、经络气血等情况。

例如,手指发凉可能是寒邪侵袭,手掌发热可能是肝火旺盛等。

中医面诊、背诊、手诊能够帮助中医医生发现患者疾病的根源,从而制定针对性的治疗方案,促进患者康复。

- 1 -。

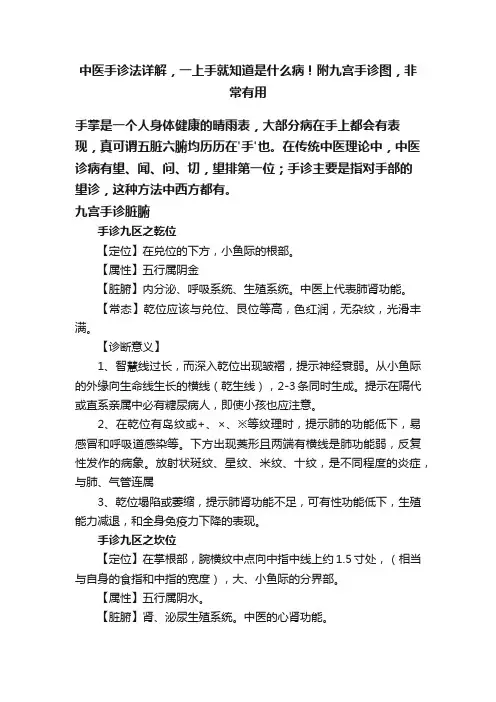

中医手诊法详解,一上手就知道是什么病!附九宫手诊图,非常有用手掌是一个人身体健康的晴雨表,大部分病在手上都会有表现,真可谓五脏六腑均历历在'手'也。

在传统中医理论中,中医诊病有望、闻、问、切,望排第一位;手诊主要是指对手部的望诊,这种方法中西方都有。

九宫手诊脏腑手诊九区之乾位【定位】在兑位的下方,小鱼际的根部。

【属性】五行属阴金【脏腑】内分泌、呼吸系统、生殖系统。

中医上代表肺肾功能。

【常态】乾位应该与兑位、艮位等高,色红润,无杂纹,光滑丰满。

【诊断意义】1、智慧线过长,而深入乾位出现皱褶,提示神经衰弱。

从小鱼际的外缘向生命线生长的横线(乾生线),2-3条同时生成。

提示在隔代或直系亲属中必有糖尿病人,即使小孩也应注意。

2、在乾位有岛纹或+、×、※等纹理时,提示肺的功能低下,易感冒和呼吸道感染等。

下方出现菱形且两端有横线是肺功能弱,反复性发作的病象。

放射状斑纹、星纹、米纹、十纹,是不同程度的炎症,与肺、气管连属3、乾位塌陷或萎缩,提示肺肾功能不足,可有性功能低下,生殖能力减退,和全身免疫力下降的表现。

手诊九区之坎位【定位】在掌根部,腕横纹中点向中指中线上约1.5寸处,(相当与自身的食指和中指的宽度),大、小鱼际的分界部。

【属性】五行属阴水。

【脏腑】肾、泌尿生殖系统。

中医的心肾功能。

【常态】坎位正常隆起而柔软,色泽光润,稍凹陷。

【诊断意义】1、坎位上有“米”字状纹,离位上和智慧线末端同时有*纹。

提示要防止心绞痛,猝死。

2、单独的*状纹,提示生殖系统炎症或功能不足。

3、坎位上的大岛形纹与人生线衔接,提示腹部胀气。

肾虚腰痛等。

4、坎位上的小岛形纹,提示生殖系统肿瘤。

女性可有子宫肌瘤、输卵管炎症、卵巢囊肿;男性可有前列腺肥大、增生、肿瘤。

手诊九区之艮位【定位】在大拇指丘的下半部,生命线下半部的范围内【属性】五行属阴土。

【脏腑】中医的脾胃,西医的消化系统,呼吸系统。

【常态】艮位正常隆起、肉软、色润、少杂文,艮位在手诊九区中位置最高。

学中医舌诊手诊面诊写总结

学中医舌诊手诊面诊写总结

中医是我国传统医学,中医的诊断方法主要有四种:望、闻、问、切。

其中,面色、舌象、脉象是中医诊断的三大重要指标。

在实际临床工

作中,中医师需要通过面诊、舌诊和脉诊来判断病情,制定治疗方案。

一、面诊

面部反映人体内部疾病的状态,中医师可以从面色、眼睛、鼻子、口

唇等方面观察患者的脏腑功能和气血运行情况,进而判断病因病机及

辨证论治。

例如:黄色或发黑的面色可能意味着肝胆问题;红肿或者

皮肤粗糙可能意味着湿热;苍白无华可能意味着气血不足等。

二、舌诊

舌头是人体内部各个器官的反映区域之一,舌头表现出来的形态和颜

色可以反映出人体内部器官功能是否正常。

例如:舌苔厚重可能意味

着湿热;舌体红肿可能意味着热毒;舌质淡白可能意味着气血不足等。

三、脉诊

中医师通过触摸患者的脉搏,了解人体脏腑的功能状态,判断病因病

机及辨证论治。

例如:脉象细弱可能意味着气血不足;脉象涩紧可能

意味着气滞血瘀等。

四、手诊

手诊是一种常用的中医诊断方法,通过触摸患者的身体部位,了解人

体内部器官的功能状态。

例如:通过按摩肝经穴位可以缓解肝郁气滞;通过按摩胃经穴位可以缓解胃痛等。

总之,中医师需要综合运用面诊、舌诊、脉诊和手诊等多种方法来判

断病因病机及辨证论治。

在实际临床工作中,中医师需要具备扎实的

理论知识和丰富的临床经验,才能够准确地判断患者的病情并制定出

恰当有效的治疗方案。

中医手诊基础知识1、中医手诊的概念望手诊病(以下简称手诊),是医生运用视觉,对手上的征象进行有目的的观察,以了解人体健康或疾病情况的一种特殊诊断方法,是中医望诊的一部分。

手诊在中国叫做“手相医学”,在西方称为“手纹医学”。

2、中医手诊的渊源1.国内情况《内经》奠定了中医学的理论基础,同样也奠定了望色(包括手部气色)诊病的基础,在后世《难经》、《脉诀》、《针灸甲乙经》、《医门法律》、《望诊遵经》等著作中都有望色的论述。

建国以来,中医学受党和政府的重视,中医诊断学得到了发展。

十一界三中全会以后,尤其是近几年来,望手、望面诊得到了一些发展。

2.西方简史在西方,望手诊病及手相学也是伴随着整个西方文化发展的,但多与迷信相联系,主要用于对人性格的判断。

西方的手诊术的发展是近三十年左右的事情。

到1977面前后,才逐渐为医学界承认和应用。

3、中医手诊的特点1.简单、直观现代统计学表明,人体有80%左右的健康信息,是可以直接冲视觉中得到的,而手上又可以反映视觉信息的80%以上,因此,通过手的望诊,可以简单、直观地观察人体的大部分健康状况。

2.经济实用3.超前诊断观察人体气色形态的变化(包括手的变化)是可以早期诊治疾病的。

4.容易普及5.具有实践性6.弥补中西医诊断的不足7.提高临床疗效4、中医手诊的原理对于人体疾病的诊断过程,是一个认识过程,认识的目的在于进一步指导实践。

望手诊病是中医学望诊方法中的主要内容之一。

因此,这种方法的基本理论,是建立在整体观念和恒动观念的基础之上的,是中医学基本理论如阴阳五行学说、脏腑经络、病因病机、辨证论治等理论的集体运用。

这些理论用现代科学的说法,叫做“唯象理论。

当然,这主要指中国传统的气色形态法,但对于西方手纹医学也同样有借鉴意义。

中国传统的气色形态学派,在近几十年尤其是近几年,为了临床诊断的实际需要,又有所发展,在既能达到中医辨证的同时,又克服了中医定位性差的弱点,在实践的基础上,结合西医的解剖学、生理学、诊断学等内容,可以进一步进行西医诊断。

手诊面诊舌诊口诀手诊口诀手心出汗肺脾虚,指肚泛红血脂高;五指关节青筋暴,末梢循环定不好。

消化吸收看五指,指间有缝肠胃虚;指甲竖棱肝病变,指根凸起大便差。

大鱼际,有深纹,心律不齐易心慌;手腕延伸小鱼际,青筋明显会腰痛。

指甲颜色常泛白,记得补血补肾脏,右手虎口手掌面,定位肝脏快又准。

视力不好有粗纹,有了细纹筋腱差,手心颜色红青灰,胃部定是有疾患。

拇指指根纹理乱,胃部疾病早防范,左手虎口手掌面,脾脏就是好判断。

早晚按揉健身体,口气清新免疫强,女性乳腺看右手,手腕横纹摸两旁。

不平滑,有疙瘩,乳腺增生早预防,食指指甲脑血管,凸棱明显是硬化。

女性痛经和血块,中指指根青筋暴,生殖疾病最难查,男左女右记心上。

面诊口诀凡看病,望为先。

精气神,最重要。

脏腑位,要牢记。

多重影,应分清。

病多端,起气血。

面色青,主寒痛。

面色泽,气血充。

面色赤,定有火。

赤如妆,乃虚火。

面色黑,肝肾见。

面晄白,主虚寒。

白无华,是血虚。

面黄泽,为湿热。

面黄暗,病肝肾。

额头亮,精神爽。

额头暗,有灾殃。

眼有神,无大病。

眼无神,精气虚。

眼色红,内有火。

眼白黄,病肝胆。

虹膜缺,主脑病。

胃环大,有中毒。

黑纵线,是炎症。

黑凹陷,伤器质。

皮炎痒,虹周灰。

血管硬,白圆环。

虹膜诊,学问大。

同心圆,是关键。

多节段,排成环。

环环扣,象全身。

眼为鱼,贵明亮。

鼻光泽,无大病。

鼻色青,主寒伤。

鼻色白,主伤血。

鼻土偶,胃气绝。

鼻不正,病不轻。

鼻有痣,病陷危。

人中明,无大病。

泪堂下,宜饱满。

青黑干,主肾虚。

夜不寐,多伤神。

沟平坦,性无力。

人中疔,主胃火。

人中歪,命不长。

唇淡红,无大病。

唇色白,主伤血。

唇青紫,寒痛瘀。

面光亮,为水积。

面黄黑,脂肪肝。

耳面焦,防癌症。

面清瘦,宜小心。

如无病,必长肉。

十步外,眉目清。

无重病,必长寿。

部位明,五色清。

知色克,可万全。

舌诊口诀舌之与苔,首须辨识;苔为苔垢,舌是本质。

苔察气病,舌候血疾;阴阳表里,寒热虚实。

邪气浅深,察苔可知;脏腑虚实,舌质可识。

中医掌纹诊病法一、掌纹诊病的文化起源掌纹诊病历史非常悠久(3000年左右)。

我国的传统医学讲究望、闻、问、切,其中望诊排在第一位,望诊着重于对手、脸以及人体外形的观察。

在古代,手纹学一直是带有神秘色彩的。

即便是发达的现代科技也无法完全真正地解读这些秘密。

两千年前的《黄帝内经》中也已经认识到了人体局部与整体的辨证统一,经过历代研究者不懈的探索和实践,掌纹医学是可以并能够进行预测和诊治生理性疾病的。

二、掌纹诊病的特点:不开刀、不感染、无痛苦,结论准确可靠,实用性强、有预测性。

三、掌纹诊病的原理当我们摊开自己的手掌时,就会发现一条条一道道纵横交错的纹路。

它们是可以变化的,手纹是人体内部各器官的显示器,是一个人身体健康状况的晴雨表。

当人患病时,疾病的信号就会很快传到手掌上,通过仔细观察手纹的形状、走向、长短、粗细等症像,就可对健康状况有一个比较明晰的了解了,从而把握自身的健康与幸福。

“手是人类外在的另一个头脑。

”人有两件宝:双手和大脑;双手能劳动,大脑能思考。

这说明,人是靠双手的来创造和改变世界的,手是心灵的一面镜子。

大脑的指令最先传递到的器官就是手。

四、常见疾病与掌纹神经系统疾病头痛:掌红或掌面上有均匀的红、白色斑点布满整个手掌,在中年女性可看到小鱼际部位明显的红色。

手腕部分看到表筋浮起。

神经衰弱:掌色发白。

呼吸系统疾病:.慢性支气管炎:无名指与中指下可伴有“井”字纹、三角纹。

支气管炎区出现“井”状纹,有白色凸起,发红。

.慢性咽炎:中指下有“米”纹状、“十”状纹,颜色多偏红。

咽区有“井”状纹、凸起的黄色斑点或青暗色斑。

.支气管哮喘:掌纹肺区、支气管区、肾区隐现暗斑。

.咳嗽:咽区暗红色,可有“井”状纹。

女性生殖系统在掌部的反映区.尾部生殖区出现岛形样纹与子宫肌瘤、宫颈息肉、卵巢囊肿等生殖系统肿瘤有关。

.尾部散乱呈羽毛状或不规则分叉,提示生殖系统功能薄弱,易患盆腔炎,.尾部直冲向手腕部,提示易患慢性盆腔炎症。

人体全息图——手诊面诊望诊是医生运用自已的视觉,观察患者全身和局部情况,以获得与疾病有关的资料,作为分析内脏病变的依据。

包括精神、气色、形态的望诊、舌的望诊及排出物的望诊。

(一)望精神包括精神意识活动和人体生命活动的外在表现,通过神志状况、面目表情、语言气息等观察病人精神状况,意识是否清楚,反应是否灵敏、动作是否协调等,以判断机体气血阴阳的盛衰和疾病的轻重。

1.病人神志不乱,两眼灵活,明亮有神,语言清楚,声音宏亮,为"有神"或"得神",表示正气未伤,脏腑功能未衰,疾病轻浅,预后好,多属实证、热证、阳证。

2.病人精神萎靡,目光晦暗,反应迟钝,语言无力,声音低微,表示正气已伤,病势较重,多属虚证、寒证、阴证。

见于重病及慢性病。

3.神志昏迷、谵语、手足躁动,虽表现为阳证、热证、实证,但正气已伤,邪气过盛,病邪深入,预后不良。

(二)望气色观察病人皮肤的颜色光泽,它是脏腑气血的外荣。

颜色的变化可反映不同脏腑的病证和疾病的不同性质;光泽的变化即肤色的荣润或枯槁,可反映脏腑精气的盛衰。

"十二经脉,三百六十五络,其气皆上注于面",面部气血充盛,且皮肤薄嫩,色泽变化易于显露,故望气色主要指面部的色泽。

通过面部色泽的变化,可以帮助了解气血的盛衰和疾病的发展变化。

1.正常人面色微黄,红润而有光泽。

2.面色红:为热证。

血液充盈皮肤脉络则显红色。

血得热则行,脉络充盈,所以热证多见红色。

如满面通红,多是实热;若两颧绯红,多为阴虚火旺之虚热。

3.面色白:为虚寒证或失血。

血脉空虚,则面色多白。

寒则凝,寒凝经脉,气血不荣或失则脉空虚。

若面色苍白而虚浮多气虚;面色苍白而枯槁多为血虚。

4.面色黄:多为脾虚而水湿不化,或皮肤缺少气血之充养。

若面目鲜黄为阳黄,多属湿热;面目暗黄为阴黄,多属寒湿;面色淡黄、枯槁无泽为萎黄,多为脾胃虚弱,营血不足;面色黄胖多为气血虚而内有湿。

5.面色黑:多属寒证;虚证,常为久病、重病、阳气虚。

手诊和面诊的原理

手诊和面诊是中医诊断的两种常用方法,其原理如下:

1. 手诊原理:手诊是通过触摸患者的手脉、手背、手掌等部位来对患者的身体状况进行诊断。

中医认为,人体经络贯穿全身,脉搏是经络系统的一部分,在经络中有虚实、寒热、滑涩、紧弦等不同的感觉,通过触摸脉搏可以了解患者的气血运行情况、脏腑功能状态、病变部位等信息。

手诊时,医生会注意脉搏的频率、节律、力度、润滑度等特点,结合其他症状进行综合分析,从而确定患者的病情和病因。

2. 面诊原理:面诊是通过观察患者面部的色泽、形态、表情、舌苔等来判断患者的健康状况。

中医认为,面部反映了人体的脏腑功能状态、气血运行情况,以及病理变化。

面诊时,医生会仔细观察患者的面色是否红润、苍白、黄色等,面部是否浮肿、凹陷、皱纹等,舌苔是否厚薄、颜色是否偏燥湿、热寒等,并结合患者的病史、症状进行分析,从而得出诊断和辨证。

综上所述,手诊和面诊主要通过触摸和观察患者的体征来判断其健康状况和病情,是中医诊断的重要方法之一。

这种方法能够从整体上把握患者的身体状态,帮助医生准确判断病因和病情,指导治疗。

中医四诊法之望诊中医四诊法是指望、闻、问、切4种中医诊病手段。

望诊是对病人的神、色、形、态、舌象等进行有目的的观察,以测知内脏病变。

闻诊包括听声音和嗅气味两个方面。

例如,可以通过听患者语言气息的高低、强弱、清浊、缓急等变化,以分辨病情的虚实寒热,可以通过闻口腔中异常的味道来判断身体状况。

问诊是通过询问患者或其陪诊者,以了解病情,问诊的内容主要有问寒热、汗、睡眠、大便;以及有关疾病发生的时间、原因、经过、既往病史、患者的病痛所在和生活习惯、饮食爱好等与疾病有关的情况。

问诊是了解病情和病史的重要方法之一,在四诊中占有重要的位置。

切诊包括脉诊和按诊两部分,是医者运用指端之触觉,在病者的一定部位进行触、摸、按、压,以了解病情的方法。

五脏五色今天我们一起来深入学习一下“望诊”。

《难经·六十一难》中说:“望而知之谓之神”,清代名医林之翰在《四诊抉微》中说:“四诊为岐黄之首务,而望尤为切紧”,可见望诊在临床中的重要性[1]。

望诊的重点是查看面部、眼睛,五色沉浮、聚散、泽枯、明暗等变化,认为五色能反映五脏的病变。

鼻、目、口唇、舌、耳分别是肺、肝、脾、心、肾之表现,通过观察鼻、目、口唇、舌、耳的形态和色泽可以分别诊断五脏功能。

从五官的色泽形态不仅可以判断病位所在,而且能够推测病邪盛衰和脏腑虚实。

《望诊遵经·四时望法相参》曰:“凡观五色之殊,当审四时之变”,不同季节所主颜色各不同。

春肝木旺,其色当青,青属于少阳;夏心火旺,其色当赤,赤属于太阳;长夏脾土旺,其色当黄,黄属于中央;秋肺金旺,其色当白,白属少阴;冬肾水旺,其色当黑,黑属于太阴。

“凡此四时之色,得其平则不病”,如果在当季出现所主的颜色则不生病,“当其时而见其色者”是健康的情况;“外感阴病见阳色者”易治,“阳病见阴色者”难疗;“内伤阳病见阴色者”易治,“阴病见阳色者”难疗。

说明随着季节变化,则肤色也会有所不同。

《望诊遵经·昼夜阴睛相参》亦提到人的肤色会随着昼夜气温的变化而变化。

神奇的中医新四诊疗法(手诊、眼诊、面诊、耳诊)面诊面部是人体各部位和疾病的全息缩影,人体的各个部位都不是独立存在,而是相互关联,相互制约的,上至五脏六腑,四肢百骸,下至五官九窍、皮肤毛发,无不息息相通。

如果某一部位发生病变或不适,就会使其他部位,甚至整体都受到干扰或影响。

面部的各个部位所代表或反映的不仅仅是这一局部,而是五脏六腑在面部这一部位的反射区。

我们很自然的能从人的面部形色,推测出对方的精神、健康状态,日常作息是否正常,一旦面部出现问题,通过调节人体的五脏六腑,就会使面部所出现的问题得到解决。

头面:额正中点。

主治:头面病、脑病。

咽喉:头面与肺的中点。

主治:咽喉炎、梅核气等。

肺:两眉端中点。

主治:咳喘、哮喘等呼吸系统疾病。

心:位于鼻梁骨的最低处。

主治:心悸、失眠等。

肝:心区与脾区联机的中点。

主治:肝病及两胁疼痛。

胆囊:在肝区两旁。

主治:胆囊炎、胆石症等。

脾:位于鼻尖。

主治:食欲不振、腹胀、消化不良等。

胃:位于脾两侧。

主治:胃痛、呕吐。

膀胱:相当于水沟穴的位置。

主治:腰酸背痛。

子宫:与膀胱区重叠。

主治:痛经、阴部痛。

大肠:颧骨下缘。

主治:便秘、腹痛、泄泻等。

小肠:在颧骨的内侧、主治:泄泻。

肾:鼻翼水平线与太阳穴的垂直线相交处。

主治:遗尿等。

脐:肾区稍下方。

主治:绕脐腹痛。

胸(乳房):在目内眦稍上方。

主治:胸胀、胸闷等。

眼诊五轮学说:是根据五行观点,将眼由外向内分为内轮、血轮、气轮、风轮和水轮五个部分,并配属一定的脏腑,借以说明眼的生理、病理机制,指导临床诊断、治疗等。

八廓学说:是将眼睛按照八卦的部位划分出不同的方位,然后分别隶属于六腑、心包和命门,当眼睛发病时,可以通过观察方位、色泽、粗细、多寡,为治疗提供依据。

鼻诊鼻是脏腑组织的缩影,各脏腑组织在鼻部都有一定的相应部位,这些部位系统的反映了脏腑组织的生理、病理状况。

耳诊全息耳疗是根据中医经络理论,由针灸发展变化而来,通过耳穴磁灸经络传导,可以从根本上调理患者的脏腑气血运行,疏通血脉,达到寻根求源,治病治本的目的。

手诊一、手温1、手凉:脾阳虚、肾阴虚长期手凉:女性——子宫虚寒,白带增多。

男性——性冷淡、不育,吸收里差,易泻,水肿,长眼袋。

手凉分:手掌凉——脾胃消化系统功能差,易感冒和贫血,女性易患妇科疾病。

手指凉——一般血液循环功能差,容易疲劳,多梦,心慌,心跳,大脑不清晰,头晕头痛。

2、手感热(实热、虚热)实热:一般属于血热(气血旺盛表现),易上火,易得炎症。

虚热:心、肾阴虚,易烦躁,失眠,多梦,易有口腔溃疡,易潮热盗汗。

手指发热的人:(多见于肥胖、血热型的人)易便秘,血粘稠度高,有血斑(血热),易患三脂偏高。

手心发热的人:心、肝火热表现,易患失眠,多梦,口干,口苦,小便黄,气重,手心黄,眼珠黄。

手掌心热手指凉:属上焦(心肺)有火,下焦(肠胃)有虚寒,女性易月经失调。

二、手感湿:心、脾两虚,易困倦,或压力过大,易盗汗。

三、手感干燥:主肺脾两虚,易患呼吸系统疾病,易感冒,皮肤干燥,肺气不足,或肺火旺盛。

四、手汗多的人:脾、胃有热,口气很中(口臭)或工作压力大,精神紧张,少吃辛辣油腻食品。

五、手感粘的人:内分泌失调,特别易患糖尿病(与胰肠素有关)。

六、手感:1、硬而瘦的人——消化系统有问题,固执,适应能力差,事业有成。

2、肌肉僵硬,无弹性——气血淤,适应能力很差。

3、手掌软的人:厚有肉,有弹性——说明精力充沛,体质强壮,适应能力强,安全感。

厚而无力,过于柔软无弹性——精神不好,易乏力,好吃懒做的类型。

细长而柔软——精力衰退,体弱多病。

七、指形和掌形:指形:1、手指饱满——健康;2、细小——脏腑功能较差;3、手指弯曲——体弱多病,消化功能差,漏才;4、手指笔直——性格直爽;5、手指长的人——思维型;6、手指短的人——体力劳动,凡事亲里亲为;7、手指粗——性格豪爽,比较喜欢运动,肝火旺盛,血压高,易患糖尿病,中风,心血管疾病;8、手指尖、细长——喜欢安静、思考,脑力劳动者,易出现呼吸系统和心脑血管问题。

9、软而弯的人:神经衰弱;10、上宽下窄——呼吸功能差,易减肥;11、上窄下宽——呼吸功能好,难减肥;12、指根粗、细——粗的人说明消化、呼吸转化功能好,细的人差;掌形:1、软而之——固执己见,脾气暴;2、软而弯——神经衰弱,意志不坚定。

手诊学一:什么是手诊:是医生运用视觉.触觉等,对手上的征象进行有目的地观察,以了解人体健康或疾病状况的一种特殊诊断方法。

二:手诊的分类人类认识自然,80%以上信息由视觉获得,无论西医的"视.触.叩.听",还是中医的"望.闻.问.切",其"视"."望"均排第一位,因此,现在所指的手诊,主要是指对手部的望诊,这种方法中西方都有,主要分为气色形态,掌纹和手形三大类.注:从医学标准来衡量,真正能称为"手诊手疗"的方法并不多,因为有些方法虽然自称,其实是既不能诊断出疾病也不能够治疗疾病,事实如此。

三:掌纹学起源中国是世界上应用掌纹学最早的国家.1953年在西安半坡遗址出土的陶器上就有制陶者的指纹,距今有6000年的历史,在是世界上最早的指纹印迹.早在4300多年前就有"雷纹"掌纹的专用名词记载.战国末期至秦代既以"手迹"作为侦破盗案的物证.1998年10月在西安周至县仙游寺法王塔拆迁中,共拆迁100多种型号50多万块塔砖,在部分塔砖上有手掌印纹,这也许是隋开皇十八年(公元589年)制砖者把掌印作商标.1914年孙中山先生发表<<批释加盖指纹之室义>>一文中就说:"欲防假伪,当以指模为证据,盖指模人人不同,终身不变,无论如何巧做,终不能作伪也."四:掌纹医学发展史用掌纹诊病,在我国也有悠久的历史。

在商朝甲骨文就有掌纹辨病的记载。

两千多年前《黄帝内经》认为人体局部与整体有辨证统一的地方。

《灵枢》也有诊鱼际纹路之法及爪甲诊病法。

唐代王超《水镜图诀》就介绍过小儿指纹诊病方法。

后又经过中外历代研究者共同探索实践,使它不但可以进行预测诊治生理性疾病,还可以从心理上调节诊治疾病。

1956年,我国制定了十指指纹分析法,并应用于临床和司法系统。

1966年之后,我国一些医院用手纹和足纹特征来识别婴儿,使皮纹学应用于临床。