中外戏剧名作欣赏

- 格式:doc

- 大小:91.00 KB

- 文档页数:1

中外戏剧名作欣赏一(人教版高三选修备课资料)雷真民戏剧作为综合艺术的一种。

有两种含义:狭义专指以古希腊悲剧和喜剧为开端,首先在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式,英文为drama,中国称之为话剧。

广义还包括东方一些国家、民族的传统舞台演出形式,如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧等。

无论是西方源自古希腊的戏剧,还是东方的戏曲,在漫长的发展过程中,戏剧始终是最接近大众的一种艺术形式,是作者,演员与观众共同组成的表演场面,她更需要众人的合作。

相信我们都在成长过程中多多少少对一些戏剧形式或具体曲目有所了解,从现在开始,我们来接触一些在戏剧艺术长河中震烁古今的大师们留下的经典作品,并通过它们对戏剧发生兴趣,从而进行更广泛地阅读。

学习目标1、了解西方悲剧和喜剧的艺术特征2、理解戏剧冲突中主人公的性格和精神3、初步把握戏剧艺术的结构特点与“突转”的设置4、简单了解西方戏剧的发展脉络知识汇总古希腊三大悲剧诗人古希腊历史上诞生了著名的三大悲剧诗人,他们代表了古希腊悲剧艺术兴起——繁荣——衰落各个时期的最高成就。

埃斯库罗斯——悲剧之父代表作:《被缚的普罗米修斯》。

讲述了盗火者普罗米修斯从天界为人类带来光明与温暖,甘受宙斯惩罚的故事。

索福克勒斯——戏剧艺术的荷马代表作:《俄狄浦斯王》是标志着希腊悲剧艺术完美结构的典范。

以倒叙追凶的方式讲述了俄狄浦斯王发现自己就是杀父娶母的罪魁祸首。

其悲剧的感染力特别使人震撼。

也使俄狄浦斯情结被后世心理学家当成了恋母情结的代名词。

欧里庇得斯——心理戏剧的鼻祖代表作:《美狄亚》。

写取回金羊毛的英雄依阿宋的妻子美狄亚不惜杀害自己的孩子复仇的故事。

在后来的女权主义者看来最早提出了妇女问题。

古希腊悲剧的表现主题不在于悲剧性的故事本身,而是在于表现崇高壮烈的英雄主义思想。

根据亚里斯多德在论述古希腊悲剧的专著《诗学》中的定义,古希腊悲剧“描写的是严肃的事件,是对有一定长度的动作的模仿;目的在于引起怜悯和恐惧,并导致这些情感的净化;主人公往往出乎意料地遭到不幸,从而形成悲剧,因而悲剧的冲突成了人和命运的冲突”。

《外国戏剧经典10篇》(人民文学出版社出版),【古希腊】索福克勒斯《奥狄浦斯王》【英】莎士比亚《麦克白》【法】莫里哀《伪君子》【意】哥尔多尼《女店主》【法】博马舍《费加罗的婚姻》【德】席勒《阴谋与爱情》【俄】果戈理《钦差大臣》【俄】奥斯特洛夫斯基《大雷雨》【挪威】易卜生《群鬼》【英】王尔德《认真的重要》威廉.莎士比亚:《哈姆雷特》Hamlet哈姆雷特是悲剧《哈姆雷特》中的人物,《哈姆雷特》全名是《丹麦王子,哈姆雷特的悲剧》(The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark),又名《王子复仇记》,作者是英国威廉·莎士比亚。

哈姆雷特是Prince Hamlet ——丹麦王子。

为父王的鬼魂所困扰,要对杀父凶手复仇。

经历了痛苦的挣扎之后他达成了目的,整个王宫也陷入了死亡的恐怖之中。

他最后也中了致命的毒剑死去。

《奥赛罗》Othello《奥赛罗》是莎士比亚的四大悲剧之一,故事讲述的是:奥赛罗是威尼斯公国一员勇将。

他与元老的女儿苔丝狄梦娜相爱。

但由于他是黑人,婚事未被允许。

两人只好私下成婚。

奥赛罗手下有一个阴险的旗官伊阿古,一心想除掉奥赛罗。

他先是向元老告密,不料却促成了两人的婚事。

他又挑拨奥赛罗与苔丝狄梦娜的感情,说另一名副将凯西奥与苔丝狄梦娜关系不同寻常,并伪造了所谓定情信物等。

奥赛罗信以为真,在愤怒中掐死了自己的妻子。

当他得知真相后,悔恨之余拔剑自刎,倒在了苔丝狄梦娜身边。

《李尔王》King Lear《李尔王》也是威廉·莎士比亚四大悲剧之一,叙述了年事已高的李尔王意欲把国土分给3个女儿,口蜜腹剑的大女儿高纳里尔和二女儿里根赢其宠信而瓜分国土,小女儿考狄利娅却因不愿阿谀奉承而一无所得。

《李尔王》真实地反映了资本主义世界资本原始积累时期动荡不安的英国社会的面貌,也是作者对专制王权的批判和对人性的歌颂。

《李尔王》真实地反映了资本主义世界资本原始积累时期动荡不安的英国社会的面貌,也是作者对专制王权的批判和对人性的歌颂。

一、教学目标1、知识目标:了解荒诞派戏剧的艺术风格及本剧在西方现代派文学中的地位。

2、能力目标:培养学生对西方现代文学流派的客观的评价观,提高研究性学习能力。

3、心理目标:调和学生的心理需求,形成健康向上的人生观。

二、教学重点难点1、理解荒诞派戏剧2、理解戈多的含义三、教学设计:因为民族的文化积淀不同,学生在理解上有困难,要联系法国文学发展史进行引导。

四、教学时数:一课时教学流程一、导语:1953年,有一出十分怪诞的戏剧在巴黎的巴比伦剧场上演,欣赏者和反对者之间发生了激烈的争吵,那场面虽然比不上一百多年前雨果的剧作《艾尔纳尼》引起的争论那样激烈,却也在观众和评论家中间引起轰动。

这出剧就是用法语写作的爱尔兰人萨缪尔贝克特的《等待戈多》。

出乎一般人预料的是,《等待戈多》竟然赢得了挑剔而又猎奇的巴黎观众,连演了300多场。

以至于人们在街头、地铁、咖啡馆、办公室,到处都在谈论这出戏,甚至当人们打招呼时问:“你在干吗?”有人竟然回答:“在等待戈多”。

二、分角色表演课文:课文节选部分只有两个人物,爱斯特拉冈,弗拉吉米尔。

(一般的设计可能是先介绍作家与作品,荒诞派戏剧艺术特征,我想反其道而行之,让学生先获取感性的材料,抽象出理性的规律。

)三、赏析话剧1爱斯特拉冈和弗拉季米尔说了些什么?明确:一会儿谈昨天在哪儿过夜,一会儿讲两个贼的事情,一会儿说到《福音书》的地图,一会儿又说到英国人在妓院里的故事,还有试着上吊,还有关于脚疼等,语无伦次,不知所云。

2他们在干什么?有什么动作?明确:他们在等待一个叫戈多的人,他们糊涂到连自己苦苦等待的戈多是谁都不知道。

爱斯特拉冈从一出场就是使劲地脱靴子,往靴内瞧,倒靴子,摸靴子;弗拉季米尔是脱帽子,抖帽子,窥帽内,戴上又摘下帽子。

全是些无聊动作。

3这两个人物形象有什么区别?,通过这两个形象你有哪些感受?从人物形象上看,基本不成人物形象,两个人甚至可以形象互换。

通过这些提示,我们把《等待戈多》与《雷雨》进行下比较。

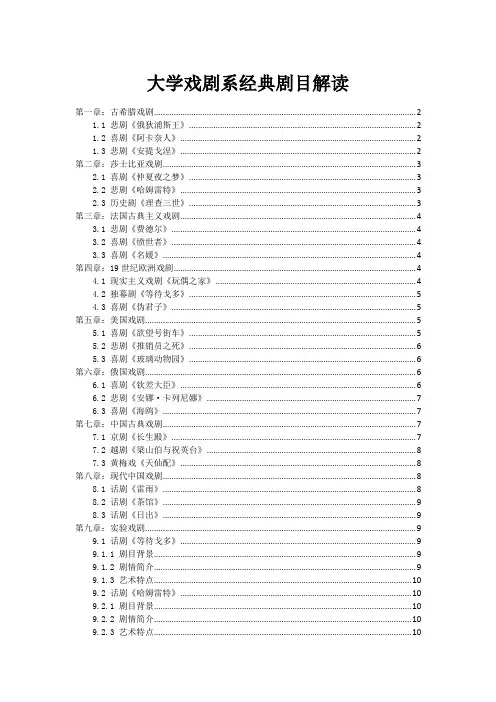

大学戏剧系经典剧目解读第一章:古希腊戏剧 (2)1.1 悲剧《俄狄浦斯王》 (2)1.2 喜剧《阿卡奈人》 (2)1.3 悲剧《安提戈涅》 (2)第二章:莎士比亚戏剧 (3)2.1 喜剧《仲夏夜之梦》 (3)2.2 悲剧《哈姆雷特》 (3)2.3 历史剧《理查三世》 (3)第三章:法国古典主义戏剧 (4)3.1 悲剧《费德尔》 (4)3.2 喜剧《愤世者》 (4)3.3 喜剧《名媛》 (4)第四章:19世纪欧洲戏剧 (4)4.1 现实主义戏剧《玩偶之家》 (4)4.2 独幕剧《等待戈多》 (5)4.3 喜剧《伪君子》 (5)第五章:美国戏剧 (5)5.1 喜剧《欲望号街车》 (5)5.2 悲剧《推销员之死》 (6)5.3 喜剧《玻璃动物园》 (6)第六章:俄国戏剧 (6)6.1 喜剧《钦差大臣》 (6)6.2 悲剧《安娜.卡列尼娜》 (7)6.3 喜剧《海鸥》 (7)第七章:中国古典戏剧 (7)7.1 京剧《长生殿》 (7)7.2 越剧《梁山伯与祝英台》 (8)7.3 黄梅戏《天仙配》 (8)第八章:现代中国戏剧 (8)8.1 话剧《雷雨》 (8)8.2 话剧《茶馆》 (9)8.3 话剧《日出》 (9)第九章:实验戏剧 (9)9.1 话剧《等待戈多》 (9)9.1.1 剧目背景 (9)9.1.2 剧情简介 (9)9.1.3 艺术特点 (10)9.2 话剧《哈姆雷特》 (10)9.2.1 剧目背景 (10)9.2.2 剧情简介 (10)9.2.3 艺术特点 (10)9.3 话剧《舞台剧场的舞台》 (10)9.3.1 剧目背景 (10)9.3.2 剧情简介 (10)9.3.3 艺术特点 (11)第十章:跨文化戏剧 (11)10.1 话剧《图兰朵》 (11)10.2 话剧《罗密欧与朱丽叶》 (11)10.3 话剧《马兰花》 (11)第一章:古希腊戏剧古希腊戏剧,作为西方戏剧的源头,其独特的艺术形式与深刻的哲学内涵,对后世戏剧艺术产生了深远影响。

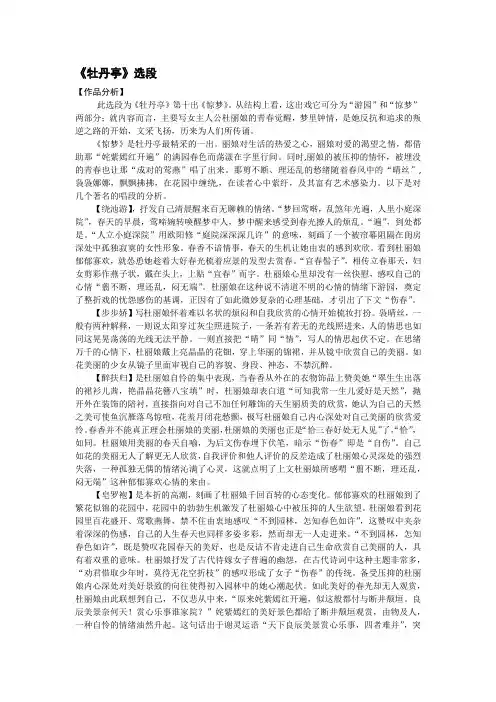

《牡丹亭》选段【作品分析】此选段为《牡丹亭》第十出《惊梦》。

从结构上看,这出戏它可分为“游园”和“惊梦”两部分;就内容而言,主要写女主人公杜丽娘的青春觉醒,梦里钟情,是她反抗和追求的叛逆之路的开始,文采飞扬,历来为人们所传诵。

《惊梦》是牡丹亭最精采的一出。

丽娘对生活的热爱之心,丽娘对爱的渴望之情,都借助那“姹紫嫣红开遍”的满园春色而荡漾在字里行间。

同时,丽娘的被压抑的情怀,被埋没的青春也让那“成对的莺燕”唱了出来。

那剪不断、理还乱的愁绪随着春风中的“晴丝”,袅袅娜娜,飘飘拂拂,在花园中缠绕,,在读者心中萦纡,及其富有艺术感染力。

以下是对几个著名的唱段的分析。

【绕池游】,抒发自己清晨醒来百无聊赖的情绪。

“梦回莺啭,乱煞年光遍,人里小庭深院”,春天的早晨,莺啼婉转唤醒梦中人,梦中醒来感受到春光撩人的烦乱。

“遍”,到处都是。

“人立小庭深院”用欧阳修“庭院深深深几许”的意味,刻画了一个被帘幕阻隔在闺房深处中孤独寂寞的女性形象。

春香不谙情事,春天的生机让她由衷的感到欢欣。

看到杜丽娘郁郁寡欢,就怂恿她趁着大好春光梳着应景的发型去赏春。

“宜春髻子”,相传立春那天,妇女剪彩作燕子状,戴在头上,上贴“宜春”而字。

杜丽娘心里却没有一丝快慰,感叹自己的心情“翦不断,理还乱,闷无端”。

杜丽娘在这种说不清道不明的心情的情绪下游园,奠定了整折戏的忧怨感伤的基调,正因有了如此微妙复杂的心理基础,才引出了下文“伤春”。

【步步娇】写杜丽娘怀着难以名状的烦闷和自我欣赏的心情开始梳妆打扮。

袅晴丝,一般有两种解释,一则说太阳穿过灰尘照进院子,一条若有若无的光线照进来,人的情思也如同这晃晃荡荡的光线无法平静。

一则直接把“晴”同“情”,写人的情思起伏不定。

在思绪万千的心情下,杜丽娘戴上亮晶晶的花钿,穿上华丽的锦裙,并从镜中欣赏自己的美丽。

如花美丽的少女从镜子里面审视自己的容貌、身段、神态,不禁沉醉。

【醉扶归】是杜丽娘自怜的集中表现,当春香从外在的衣物饰品上赞美她“翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填”时,杜丽娘却表白道“可知我常一生儿爱好是天然”,抛开外在装饰的陪衬,直接指向对自己不加任何雕饰的天生丽质美的欣赏,她认为自己的天然之美可使鱼沉雁落鸟惊喧,花羞月闭花愁颤,极写杜丽娘自己内心深处对自己美丽的欣赏爱怜。

普通高中课程标准实验教科书-[新人教版选修]易卜生《玩偶之家》赏析举隅一、关于《玩偶之家》的思想内涵,我们至少可以从以下两个方面去解读。

这部戏从首演到现在,所引起的最强烈的震撼在于,它尖锐地提出了现代家庭中妇女的权利问题,即它对于女性在家庭中的“奴隶〞状态的质疑。

关于这个问题,所选资料中胡适的文章有很好的说明,可以参考。

在西方,从古希腊的悲剧《美狄亚》开始,就关注女性在婚姻中的平等和自由问题。

截止到易卜生以前,艺术家所关注的婚姻中的悲剧因素可以概括为三种类型:一是由于父母的权力造成男女婚姻选择上的不自由;二是由于封建门第观念造成婚后的不和谐乃至衍生悲剧;三是法律和习俗要求妻子必须保持忠贞,而丈夫可以寻花问柳的这一社会不公正。

易卜生提出的问题却超越了这三条,他极其尖锐地揭露了在人们司空见惯的日常生活里现代妇女的奴隶处境,可谓振聋发聩。

因此,人们认为,易卜生的《玩偶之家》是“现代妇女的解放宣言〞。

现在应该提第五单元易卜生与《玩偶之家》第五单元易卜生与《玩偶之家》出的问题是:这个社会命题在当代有没有过时?据说,该剧近年在美国演出时,海尔茂、娜拉的有些台词常引起观众的哄笑,觉得太过时、太滑稽了;还有的观众质疑娜拉抛开三个孩子出走是否道德。

还有,如果灾祸降临时海尔茂采取“我是男子汉大丈夫〞慨然担当的态度,是否就万事大吉了?在中国,男人要求女人顺从是以男子在危难时对女子的保护作为交换的。

如果有了这个前提,男权主义是否就变成了好东西?这些问题令我们深思。

中国有的剧院上演时曾将海尔茂改成中国人,娜拉嫁到了中国,结尾是娜拉离开中国返回挪威。

这一改动将原剧本的女权与男权社会的冲突转换为中西文化的冲突,这样做是否妥当值得讨论,但剧本也提出了中国的男权主义是否比西方更甚的问题。

在当代西方社会,还出现丈夫抛弃妻子、儿女、不负赡养责任的“海尔茂出走〞的问题,而且越来越突出。

其结果是“娜拉〞〔妻子〕生活艰难、孩子得不到父亲的爱和指导,这实际上是男权主义的另一种表现形态,也很值得讨论。

高中语文第七单元曹禺与《北京人》赏析举隅精品素材新人教选修《中外戏剧名作欣赏》高中语文第七单元曹禺与《北京人》赏析举隅精品素材新人教选修《中外戏剧名作欣赏》一、《北京人》的喜剧底蕴在戏剧评论界,曾有一种相当流行的看法,以为《北京人》是一出“凭吊往昔〞的悲剧。

曹禺却用明确的语言说明他写的是一出礼赞青春的喜剧。

他说:“有人曾说《北京人》是作者唱出的一首低回婉转的挽歌,是缠绵悱恻的悲剧,是对封建社会唱的一首天鹅之歌。

这些说法我都不同意.我觉得《北京人》是一个喜剧……我觉得喜剧是多种多样的……我说《北京人》是喜剧,因为剧中人物该死的都死了,不该死的继续活下去,并找到了出路,这难道不是喜剧吗?〞曹禺认为喜剧有多种样式.有莫里哀的喜剧样式,但这并不是惟一的样式.曹禺把《北京人》的喜剧性与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》的喜剧性相提并论,他说:“我觉得《北京人》是一个喜剧,正如我认为《罗密欧与朱丽叶》是喜剧一样,《罗》剧中不少人死了,但却给人一种生气勃勃的青春气息,所以是喜剧。

〞因此,要理解《北京人》的喜剧性,主要并不是着眼于剧中的像江泰这样的曾有喜剧性性格特征的人物,而是应该着眼于全剧的“一种生气勃勃的青春气息〞的精神升华。

我们要认清貌似悲剧的喜剧底蕴。

比如瑞贞与曾霆的协议离婚,表面看来是让人感伤的事件〔曾霆毕竟也是个品性不错的男孩儿呀〕,但仔细一想,他们的离异给他们都带来了重新生活的可能.再如,曾文清的死,乍一看来也是件悲伤事,但实际上这正是曹禺所说的“剧中人物该死的都死了,不该死的继续活下去,并找到了出路〞的喜剧性底蕴,因此曾文清的死也不啻是一个“人间喜剧〞.尽管《北京人》的调子有些忧郁,但曹禺说这种忧郁的调子是他“对那个时代的感觉〞,并不影响整个剧本蕴含的生气勃勃的青春气息.曹禺对于《北京人》是个喜剧这一观点的坚持,有助于我们找准对这个剧本思想意蕴作整体把握的角度。

与其说《北京人》是对旧的、沉沦中的昨日的“北京人〞的一曲挽歌,毋宁说是对于新的、成长中的明日的“北京人〞的一首赞歌。

普通高中课程标准实验教科书-[新人教版选修]《伪君子》鉴赏资料《伪君子》〔又译《达尔杜弗》或者《骗子》,1664—1669〕是莫里哀最优秀的喜剧。

它在17世纪约上演200场,在18世纪上演900场,在19世纪上演约1100至1200场,是法兰西剧院上演场次最多的剧目。

当初,《伪君子》为了取得上演的权利经历了近5年的艰苦斗争。

此剧起先是一出三幕诗体剧,1664年5月12日于凡尔赛的游园会上演出。

巴黎大主教向国王控告此剧“否定某某〞,《伪君子》被禁演,有个本堂神父甚至要求判处作者火刑。

8月,莫里哀给国王写了第一份陈情表,指出嘲讽伪善完全符合喜剧移风易俗的要求,而“达尔杜弗之流暗中施展伎俩〞,他要求路易十四主持正义。

莫里哀为取得上演权利,对剧本进行修改,成为5幕剧。

1667年8月5日第一次公演,随即被最高法院院长下令禁演,巴黎大主教也下令凡看此剧者革出教门。

莫里哀写出第二份陈情表,指出“如果达尔杜弗之流得逞,那我就无须再想写喜剧了〞。

直到1669年2月5日,莫里哀呈递了第三份陈情表,才获准公开演出。

斗争以莫里哀获胜告终。

《伪君子》的主人公达尔杜弗是个某某骗子,他骗得富商奥尔贡及其母亲的信任,奥尔贡要撕毁女儿以前的婚约,把她嫁给达尔杜弗。

但达尔杜弗看中的是奥尔贡的续妻艾耳密尔,他调情的情景被大密斯看见,可是奥尔贡在达尔杜弗的挑拨下,反而剥夺了儿子的继承权,把财产全部赠给达尔杜弗。

在这关头,艾耳密尔巧施计谋,让奥尔贡亲眼看见达尔杜弗向自己调情的丑态。

奥尔贡终于醒悟,要把达尔杜弗赶出去。

达尔杜弗露出狰狞面目,他掌握奥尔贡为政治犯藏匿的文件,于是向国王告密。

但英明的国王洞察幽微,下令逮捕了骗子,并赦免了曾经勤王有功的奥尔贡。

《伪君子》深刻地揭露了教会势力的虚伪性和欺骗性,这完全表达在中心人物达尔杜弗的身上。

他的主要性格特点是伪善。

他身为教士,平时在教堂里表现得极为虔诚,宣称整日不离《圣经》,以此骗取了奥尔贡和他的母亲的信任。

契诃夫《三姐妹》赏析举隅一、关于《三姐妹》的主题俄国著名戏剧家丹钦科1940年排演《三姐妹》时,曾作过一个关于《三姐妹》的主题的说明,他把此剧的“种子”(即主题)归结为:“对于美好生活的渴望。

”后来俄国的学术界普遍接受了丹钦科的这个观点。

1998年中国著名导演林兆华排演《三姐妹·等待戈多》,等于是对《三姐妹》的主题在表述上作了个微调:由“对于美好生活的渴望”,改变为“对于美好明天的等待”,或简洁地说是“等待明天”。

这样的主题揭示是受启发于贝克特的《等待戈多》。

两个流浪汉要等待的“明天会来”的戈多,其实也是三姐妹期盼的“明天要去”的莫斯科。

永恒明天决定了永恒等待。

《三姐妹》里有五个最重要的人物──三姐妹外还有名叫图森巴赫与维尔希宁的两个军官。

他们都是知识分子。

他们之所以是知识分子,不仅因为三姐妹懂得英、法、德三门外语(小妹伊林娜还懂意大利语),两位军官属于全城“最有教养的人”。

三个姐妹和两位军官的知识分子气息,弥漫在他们的对于现实的痛苦反应中。

痛苦来自更高的精神追求。

当下满足不了他们的精神追求,于是他们只好等待,等待美好的明天的到来。

知识分子不是无所不知的,但他们执著地企图探寻存在的意义与痛苦的根源。

契诃夫相信这种探寻是会有结果的。

他让大姐奥尔加在结束全剧的台词里说:“军乐奏得这么欢快,仿佛再过去一会儿我们就会知道我们为什么活着,为什么痛苦……”《三姐妹》写于1900年,写于新世纪已经来临之时,而此时契诃夫却已重病在身,自知不久于人世,因此,我们可以把《三姐妹》(还有写成于1904年的《樱桃园》)看作是契诃夫留给世人的艺术的遗嘱。

他的这份遗嘱归根结底一句话:做一个有精神追求的人。

而这恰恰是契诃夫戏剧的现代意义的所在。

随着物质文明的不断发展,物质与精神的冲突具有了世界性的意义,因此,契诃夫的那些可爱的戏剧人物的精神痛苦与精神追求,也越来越被现代人所理解,这就是契诃夫的戏剧成了当今世界舞台上演得最多的经典戏剧之一的原因所在。