可变更、可撤销民事行为的概念-司法考试民法答疑

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

司考民法讲义:可变更、可撤销的合同司考民法讲义:可变更、可撤销的合同。

可变更、可撤销的合同是司法考试民法学的重要考点,考生应当重点复习。

法律教育网的小编整理了可变更、可撤销的合同的名师讲义,供考生复习参考。

精彩链接:司考民法讲义:效力待定的合同司考合同法:行纪合同司考合同法:承包人的优先受偿权司考合同法:分包合同《合同法》第五十四条下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(一)因重大误解订立的;(二)在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。

第五十五条有下列情形之一的,撤销权消灭:(一)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(二)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。

1.可撤销、可变更合同的范围包括五种:①因欺诈订立(但未损害国家利益)的合同;②因胁迫订立(但未损害国家利益)的合同;③因乘人之危订立的合同;④因重大误解订立的合同;⑤显失公平的合同。

2.撤销权的享有者并不是合同的双方当事人均享有撤销权。

①重大误解:仅误解方享有撤销权;②显失公平:仅受有不利益一方享有撤销权;③欺诈、胁迫、乘人之危:仅受害人享有撤销权。

须注意:使用代理人订立合同时,重大误解、欺诈、胁迫事实的有无,应就代理人的情况作出判断,但撤销权的享有者仍为合同当事人,而非代理人(见【例1】)。

【例1】甲授予乙代理权,乙以甲的名义与丙订立合同时,遭受丙的代理人丁的欺诈而订立合同。

①代理人乙因欺诈订立合同,即可认定欺诈成立。

②撤销权的享有者为甲,而非代理人乙。

当然,乙经过甲的授权,可以甲的名义行使撤销权。

法律敎育网3.可撤销合同的效力转化①撤销前,可撤销的合同已经成立并生效。

②撤销权人依法行使撤销权的,合同自始无效。

司法考试民法中重大误解详解

司法考试民法中重大误解详解:

【例题·单选题】下列哪一情形构成重大误解,属于可变更、可撤销的民事行为?()(2012-3-3)

A.甲立下遗嘱,误将乙的字画分配给继承人

B.甲装修房屋,误以为乙的地砖为自家所有,并予以使用

C.甲入住乙宾馆,误以为乙宾馆提供的茶叶是无偿的,并予以使用

D.甲要购买电动车,误以为精神病人乙是完全民事行为能力人,并与之签订买卖合同

【正确答案】C

【答案解析】本题考核重大误解。

对于重大误解的客体,《民通意见》第七十一条规定,行为人因为行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失的,可以认定为重大误解。

选项A错误。

误解不适用于无权处分行为。

选项B错误。

并非任何“误”都属于民法上的“误解”。

重大误解适用于法律行为而非事实行为,甲的行为系事实行为,构成添附。

选项C正确。

甲的“误解”系对法律行为性质的认识错误。

选项D错误。

“误解”的内容不包括对行为人行为能力的认识。

学员问:老师您好,这道真题的B答案,添附制度我没有听明白,可以详细解释一下吗?

法律教育网老师回复:甲将乙的地砖用到自己的房屋内,与房产结合为不可分割的整体,是为添附。

添附是指民事主体把不同所有人的财产或劳动成果合并在一起,从而形成另一种新形态的财产,如果要恢复原状在事实上不可能或者在经济上不合理,在此情况下,则要确认该新财产的归属问题。

司考民法辅导之民事法律行为民事法律行为基本要求:了解:民事法律行为的概念和特征,无效民事行为、可变更、可撤销民事行为以及效力未定民事行为的概念。

熟悉并能够运用:民事法律行为的分类标准及法律意义,民事法律行为成立的共通要件、特别要件,民事法律行为成立的效力,民事法律行为的生效,意思表示的类型、瑕疵,附条件与附期限的民事法律行为,无效民事行为的类型、效果,民事行为的部分无效,可撤销民事行为的类型、效果,效力未定民事行为的类型、效果。

民事法律行为的概述一、民事法律行为的概念严格称谓是“法律行为”,中国民法称民事法律行为。

公民或法人(民事主体)设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。

二、民事法律行为的特征1、应是民事主体实施的以发生民事法律后果为目的的行为;2、应是以意思表示为构成要素的行为;3、应是合法行为。

三、民事法律行为的形式在我国,民事立法确认民事法律行为可采用的形式包括:明示形式和默示形式两大类。

1、明示形式所谓明示形式就是行为人用积极的、直接的、明确的方式表达其内部意思于外部,具体包括用言语进行表达内心意思的口头形式;用文字表达内心意思的书面形式及其他形式,所谓其他形式具体可表现为视听资料形式和须经特定主管机关履行特定手续的特殊书面形式,诸如公证、审核批准、登记等。

(1)口头形式口头形式是行为人通过言语表达其内心意思而成立的民事法律行为,诸如当事人之间当面交谈、电话联系等。

口头形式是社会公众在社会生活中广泛适用于民事法律行为的形式。

其优点是快捷、迅速,但是,因其缺乏客观记载,在发生纠纷时难于取证,所以,口头形式大多用于即时清结的小额交易行为,而金额较大的、非即时清结的民事法律行为,则不宜采用口头形式。

法律教//育网整理(2)书面形式书面形式是行为人以文字符号为表达内心意思而成立的民事法律行为。

书面形式的优点是通过文字符号将行为人所实施民事法律行为的内容客观地记载于一定的载体上,成为确定当事人权利和义务的依据,有利于防止民事活动中的异议和便于民事纠纷的处理。

2022法检考试公共基础知识法律知识:民事法律效力中的可撤销民事法律行为在招警的考试当中,民事法律行为效力部分可以说是我们考试当中的重难点部分,其难度在于该部分的理论强度略大。

但是,如果将该部分与我们的实际生活中的交易行为相联系,便能很好地掌握。

首先,明确何为民事法律行为,它是指公民或者法人以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的具有法律约束力的合法民事行为。

即这种行为受到民法调整,在符合法律框架之下,形成当事人的权利义务关系。

例如张三李四达成买卖摩托车合同,张三作为买方有给付钱财的义务和要求对方交付摩托车的权利。

而李四作为卖方有交付摩托车的义务和有要求张三给付金钱的权利。

但是,我们需要明确的一个前提是,上述所形成的买卖关系必须合法、自愿的,那么如果买卖双方达成合同时,内心真意不自由或者有瑕疵,如遭受胁迫、欺诈等情形从而产生民事法律行为,那么这样的行为效力变得如何呢?民法中将民事法律行为的效力分为有效、无效、可撤销、效力待定四种,接下来就重点给大家介绍一下关于民事法律行为当中的可撤销民事法律行为。

一、可撤销民事法律行为的概念可撤销的民事法律行为,是因行为有法定重大瑕疵而须以诉讼方式撤销的民事法律行为。

简而言之,可撤销民事法律行为,给当事人留有了选择的余地,当事人可以选择撤销也可以选择不撤销。

例如,张三以武力相威胁跟李四达成交易摩托车合同。

我们都知道,民法当中强调意思自治,即当事人有权利按照自己的内心真意与他人达成交易,上述案例中张三在遭受武力胁迫下所达成的交易,违背了张三的内心真意。

那么此时的交易就存在着瑕疵。

法律赋予了张三可以撤销该行为的权利,撤销后该行为自始没有法律效力。

同时,张三还有另外的选择,如张三觉得李四给的价格公道合理,又闲打官司太过麻烦,那么张三放弃了撤销权利,此时该交易摩托车的行为因未撤销而处于有效的状态。

最后我们得出这样的结论,在权利产生上,可撤销民事法律行为的法定重大瑕疵来源于意思表示得不真实。

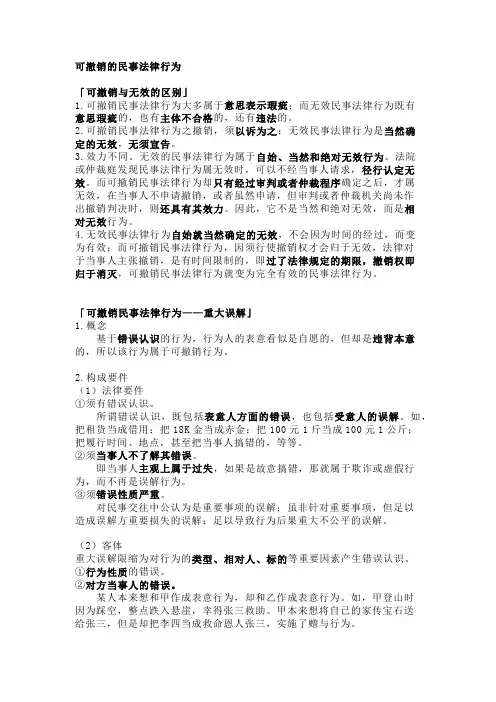

可撤销的民事法律行为「可撤销与无效的区别」1.可撤销民事法律行为大多属于意思表示瑕疵;而无效民事法律行为既有意思瑕疵的,也有主体不合格的,还有违法的。

2.可撤销民事法律行为之撤销,须以诉为之;无效民事法律行为是当然确定的无效,无须宣告。

3.效力不同。

无效的民事法律行为属于自始、当然和绝对无效行为。

法院或仲裁庭发现民事法律行为属无效时,可以不经当事人请求,径行认定无效。

而可撤销民事法律行为却只有经过审判或者仲裁程序确定之后,才属无效,在当事人不申请撤销,或者虽然申请,但审判或者仲裁机关尚未作出撤销判决时,则还具有其效力。

因此,它不是当然和绝对无效,而是相对无效行为。

4.无效民事法律行为自始就当然确定的无效,不会因为时间的经过,而变为有效;而可撤销民事法律行为,因须行使撤销权才会归于无效,法律对于当事人主张撤销,是有时间限制的,即过了法律规定的期限,撤销权即归于消灭,可撤销民事法律行为就变为完全有效的民事法律行为。

「可撤销民事法律行为——重大误解」1.概念基于错误认识的行为,行为人的表意看似是自愿的,但却是违背本意的,所以该行为属于可撤销行为。

2.构成要件(1)法律要件①须有错误认识。

所谓错误认识,既包括表意人方面的错误,也包括受意人的误解。

如,把租货当成借用;把18K金当成赤金;把100元1斤当成100元1公斤;把履行时间、地点,甚至把当事人搞错的,等等。

②须当事人不了解其错误。

即当事人主观上属于过失,如果是故意搞错,那就属于欺诈或虚假行为,而不再是误解行为。

③须错误性质严重。

对民事交往中公认为是重要事项的误解;虽非针对重要事项,但足以造成误解方重要损失的误解;足以导致行为后果重大不公平的误解。

(2)客体重大误解限缩为对行为的类型、相对人、标的等重要因素产生错误认识。

①行为性质的错误。

②对方当事人的错误。

某人本来想和甲作成表意行为,却和乙作成表意行为。

如,甲登山时因为踩空,整点跌入悬崖,幸得张三救助。

法条群聚焦:《中华人民共和国民法典》第一百四十五条限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效;实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。

法定代理人未作表示的,视为拒绝追认。

民事法律行为被追认前,善意相对人有撤销的权利。

撤销应当以通知的方式作出。

第一百七十一条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力。

相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。

被代理人未作表示的,视为拒绝追认。

行为人实施的行为被追认前,善意相对人有撤销的权利。

撤销应当以通知的方式作出。

行为人实施的行为未被追认的,善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。

但是,赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。

相对人知道或者应当知道行为人无权代理的,相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

第一百四十七条基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十一条一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十二条有下列情形之一的,撤销权消灭:(一)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权;(二)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权;(三)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

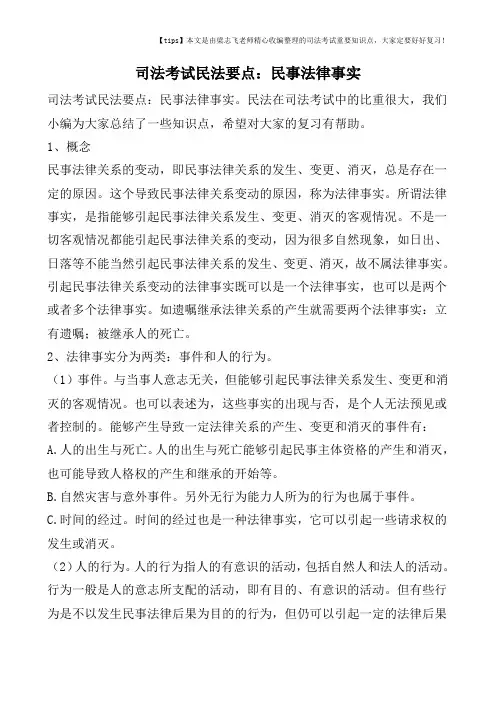

【tips】本文是由梁志飞老师精心收编整理的司法考试重要知识点,大家定要好好复习!司法考试民法要点:民事法律事实司法考试民法要点:民事法律事实。

民法在司法考试中的比重很大,我们小编为大家总结了一些知识点,希望对大家的复习有帮助。

1、概念民事法律关系的变动,即民事法律关系的发生、变更、消灭,总是存在一定的原因。

这个导致民事法律关系变动的原因,称为法律事实。

所谓法律事实,是指能够引起民事法律关系发生、变更、消灭的客观情况。

不是一切客观情况都能引起民事法律关系的变动,因为很多自然现象,如日出、日落等不能当然引起民事法律关系的发生、变更、消灭,故不属法律事实。

引起民事法律关系变动的法律事实既可以是一个法律事实,也可以是两个或者多个法律事实。

如遗嘱继承法律关系的产生就需要两个法律事实:立有遗嘱;被继承人的死亡。

2、法律事实分为两类:事件和人的行为。

(1)事件。

与当事人意志无关,但能够引起民事法律关系发生、变更和消灭的客观情况。

也可以表述为,这些事实的出现与否,是个人无法预见或者控制的。

能够产生导致一定法律关系的产生、变更和消灭的事件有:A.人的出生与死亡。

人的出生与死亡能够引起民事主体资格的产生和消灭,也可能导致人格权的产生和继承的开始等。

B.自然灾害与意外事件。

另外无行为能力人所为的行为也属于事件。

C.时间的经过。

时间的经过也是一种法律事实,它可以引起一些请求权的发生或消灭。

(2)人的行为。

人的行为指人的有意识的活动,包括自然人和法人的活动。

行为一般是人的意志所支配的活动,即有目的、有意识的活动。

但有些行为是不以发生民事法律后果为目的的行为,但仍可以引起一定的法律后果。

原创不容易,【关注】店铺,不迷路!第一编民法总论1. 民法,是指调整平等主体的自然人、法人和其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

2. 民法的基本原则,是民法及其经济基础的本质和特征的集中体现,是高度抽象的、最一般的民事行为规范和价值判断准则。

3. 自愿原则,法律确认民事主体得自由地基于其意志去进行民事活动的基本准则。

4. 公平原则,是指民事主体应依据社会公认的公平观念从事民事活动,以维持当事人之间的利益均衡。

5. 诚实信用原则,是市场经济活动中形成的,要求人们在市场活动中讲究信用、恪守诺言、诚实不欺,在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。

6. 民事法律关系,是由民事法律规范调整所形成的以民事权利和民事义务为核心内容的社会关系。

7. 绝对权,指其效力及于权利人之外一切人的权利。

8. 相对权,指效力及于特定人的权利。

9. 支配权,权利主体可以直接对权利客体予以支配并排除他人干涉的权利。

10. 请求权,指请求他人为一定行为或不为一定行为的权利。

11. 抗辩权,指对抗请求权和否认他人的权利存在的权利。

12. 形成权,指权利人得以自己的意思而使法律关系发生变化的权利。

13. 既得权,指其实现条件已经完全具备,权利人即可行使的权利。

14. 期待权,指其实现条件尚未完全具备,权利人尚不能行使,需要待一定条件具备时才可以行使的权利。

15. 主权利,指两项相关联的权利中不依赖另一权利而可独立存在的权利。

16. 从权利,指两项相关联的的权利中依赖另一权利的存在而存在的权利。

17. 私力救济,指权利人自己采取各种合法手段来保护其权利,包括自卫行为和自助行为。

18. 公力救济,指民事权利受到侵害时由国家机关通过法定程序予以保护。

19. 民事权利,指民事主体依法享有并受法律保护的利益范围或者得为某种行为的以实现其利益的可能性。

20. 民事义务,义务人在权利限定的范围内应为一定行为或不为一定行为的法律约束。

国家司法考试卷四(民法)模拟试卷13(题后含答案及解析)题型有:1. 分析题 2. 论述题 5. 名词解释 6. 简答题分析题1.张某有临街住房两间,温州人谭某准备租借其中一间开一家“欢欢发廊”,张某表示拿出一间住房开发廊可以,但他不要租金,而要从发廊盈利中分一部分。

谭某苦于租不到更好的房屋作门面,于是同意了张某的要求。

签订了书面合同,在合同中约定:张出一间房并负责修理、安装,适合开店之后交谭使用三年,从营业起,张、谭二人按三比七分配盈利,张不干预谭的经营,也不参加经营。

在前二年,双方依合同分利,张某每年收入约.5000元左右。

一天,谭某在营业时使用电器不当,引起电线走火,酿成火灾,发廊损失5000元,邻居家庭财产损失达l万元。

邻居要求谭赔偿损失,而谭主张由两人来共同承担所有损失。

双方发生纠纷,邻居诉至法院。

请依案情简要回答下列问题:(1)张某是否是该发廊的合伙人?(2)因为火灾所引起的损失由谁承担?(3)假如火灾是因为张使用电炉做饭而引起,那么发廊的损失、张家的损失、邻居的损失应由谁承担?正确答案:(1)张某是该发廊的合伙人。

根据相关司法解释,张某虽未参加合伙的经营,但提供了门面并约定参与了合伙盈余的分配,应当视为合伙人。

(2)火灾所引起的损失由张某、谭某以各自的财产承担连带清偿责任。

因为事故的发生是由谭某的过失行为造成的,谭某应对自己过失行为造成的损失15000元承担大部分的赔偿责任。

(3)应当由张某承担。

合伙人只对合伙经营所产生的债务承担责任,对不是合伙经营而产生的债务不负民事责任。

涉及知识点:民法2.甲、乙、丙三人组成一个采石组,签订了协议,约定共同出资,共同劳动,均分报酬,共担风险。

后丁要求加入,经甲、乙、丙同意参加,但未在协议上签字。

丁加入后与甲、乙、丙共同经营,并参加了两次分红。

某日,丁在执行爆破任务时因装炸药失误,致使提前爆炸,飞石将丁双臂炸伤。

丁要求甲、乙、丙承担其医治费用及生活补助共l万元,被拒绝,丁于是诉诸法院。

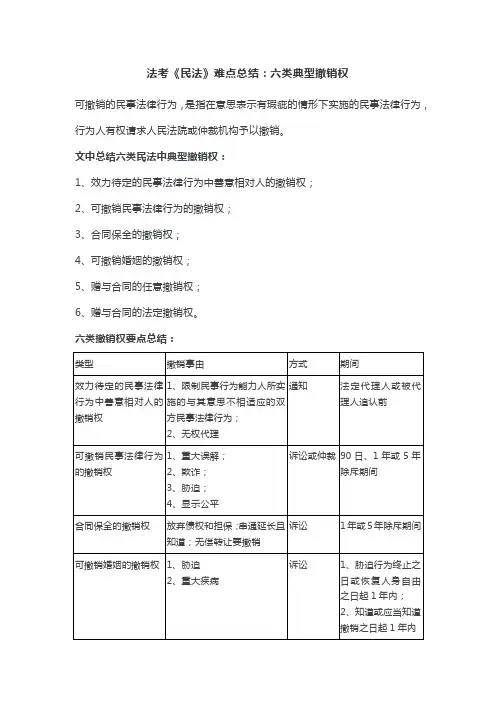

普法系列:关于可撤销民事法律行为的理解可撤销的民事法律行为,是指在意思表示有瑕疵的情形下实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或仲裁机构予以撤销。

一、条文理解1、民法典-民法总则对基于重大误解、一方欺诈实施的民事法律行为以及显失公平的民事法律行为,规定的仅是“可撤销”,而删除了“可变更”,但并不妨碍当事人私下协商的变更。

2、关于第149条规定的基于第三人实施的欺诈而生的撤销权,需要受欺诈人的向对方不属于善意即知道或应当知道欺诈行为时,受欺诈人才能行使撤销权。

而就胁迫而言,由于其侵害情节较欺诈更重,法律应对受胁迫方赋予更高的保护,因而在胁迫下不再要求受胁迫方的相对人是否善意,故第150条将一方胁迫与第三人胁迫放在一块进行规定。

3、第151条规定的显失公平,包括了乘人之危的情况。

4、撤销权适用除斥期间,不适用诉讼时效,第152条就撤销权消灭期间按照不同情况作了较为全面的规定,第541条、第1052条、第1053条也就个撤销权行使期间进行了明确规定。

5、第265条第2款规定的农村集体成员撤销权,并没有限定集体成员人数的限制,原则上每个成员都可以提出请求。

第280条第2款规定的受侵害业主的撤销权也是如此。

6、第538条、第539条分别就债务人无偿处分、有偿(明显不合理低价卖出、明显不合理高价买入)处分下债权人的撤销权作了规定。

无偿处分下,不要求受让人善意,只要处分行为影响了债权人实现其债权,债权人即有权申请撤销。

有偿处分下,增加了相对人为恶意的条件,即债务人处分行为的相对人知道或应当知道债务人的行为影响债权人的债权实现。

另需说明,如何认定“影响债权人的债权实现”需结合债权情况、债务人责任财产状况等在个案中具体判断,不可僵化理解。

7、第1052条第2款规定的“自胁迫行为终止之日起”起算,更改了婚姻法规定的“自结婚登记之日起”;且根据该条的规定,有权撤销的机关为人民法院,不再包括婚姻法规定的婚姻登记机关了。

可撤销的民事法律行为可撤销的民事法律行为民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

像我们生活中的买卖行为、租房子的租赁行为、立遗嘱的行为、结婚离婚行为都属于民事法律行为。

我们重点来看一下可撤销的民事法律行为。

可撤销的民事行为是指民事行为虽已成立并生效,但因意思表示有瑕疵,可以因行为人撤销权的行使,使其自始不发生效力的民事行为。

可撤销的民事行为撤销后自始无效。

可撤销的民事法律行为主要有四种情形。

(1)重大误解重大误解是指行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等发生错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失的行为。

自知道或应当知道撤销事由之日起三个月内,有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

①表意人对民事法律行为的内容等发生了重大误解②表意人因为误解作出了意思表示③由误解方自己的过错造成的(2)欺诈一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为、第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,自知道或应当知道撤销事由之日起一年内,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

①欺诈方具有欺诈的故意②欺诈方实施欺诈行为③被欺诈的一方因欺诈而陷入错误④被欺诈人因错误而作出了意思表示(3)显失公平一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,自知道或应当知道撤销事由之日起一年内,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

(4)胁迫一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,自胁迫行为终止之日起一年内,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

刷题巩固下列属于可撤销的民事法律行为的是( )A.6岁的丙将妈妈的金手镯赠送了给隔壁的小妹妹B.15岁的乙在端午节买了一个粽子当晚饭C.25岁的甲为了向心仪的女孩求婚,购买了价值5万元的钻戒D.丁在购物时,因对价格数额发生误解而多支付了200元价款【答案】D。

民法第一章民法概述第一节民法的概念和调整对象一、民法的概念调整人之间人身关系和财产关系的法律规范体系的总称。

二、民法的调整对象平等主体间的人身关系、平等主体间的财产关系。

第二节民法的基本原则民法基本原则的含义平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、禁止权利滥用原则。

第三节民事法律关系一、民事法律关系的概念和特征概念:是由民法规范调整的、以权利义务为内容的社会关系。

特征:主体的私人性、内容为私权利和私义务、产生的自治性。

二、民事法律关系的要素主体、客体、内容。

三、民事权利的概念是民法赋予民事主体实现其利益所得实施行为的界限。

四、民事权利的分类财产权与人身权;支配权、请求权、形成权、抗辩权;绝对权与相对权;主权利与从权利。

五、民事权利的救济公力救济、自力救济。

六、民事义务的概念是当事人为实现他方的权利而受行为限制的界限。

七、民事义务的分类法定义务与约定义务、基本义务与附随义务八、民事责任的概念和特征概念:是违反约定或者法定义务所产生的法律效果。

特征:是不履行义务的法律后果、属于公力救济、是救济权人得以公力救济方式诉请执行机关予以强制执行。

九、民事责任的分类合同责任、侵权责任、其他责任。

十、民事法律事实的概念是符合民事规范,能够引起民事法律关系发生、变更、消灭的客观现象。

十一、民事法律事实的分类事件、行为。

第四节物与有价证券一、物的概念和特征概念:是人眼能看到的物质实体。

特征:客观存在、能被人支配与控制、具有效用。

二、物的分类动产与不动产、特定物与种类物、可分物与不可分物、消耗物与不可消耗物、主物与从物、原物与孳息。

三、货币是充当一般等价物的特殊商品。

四、有价证券的概念和法律特征概念:是指设定并证明持券人有权取得一定财产权利的书面凭证。

特征:代表财产权利;证券上的权利行使,离不开证券;债务人是特定的;债务人的支付是单方义务。

五、有价证券的类型1、依有价证券所设定的财产权利的性质不同:设定等额权利的有价证券、设定一定物权的有价证券、设定一定债权的有价证券。

/

中华会计网校会计人的网上家园

《经济法》知识点:无效民事行为与可变更、可撤销民事行为知识点:无效民事行为与可变更、可撤销民事行为的区别

一、法律效力不同

1、可变更、可撤销的民事行为在撤销前已经生效,在被撤销之前,其法律效果可以对抗除撤销权人以外的任何人。

2、无效民事行为则当然无效、自始无效、绝对无效。

二、主张权利的主体不同

1、可变更、可撤销的民事行为的撤销,应由撤销权人申请,人民法院不主动干预。

2、对无效民事行为的确认,不以当事人的意志为转移,司法机关和仲裁机构可以在诉讼中主动宣告其无效。

三、行为效果不同

1、可变更、可撤销的民事行为的撤销权人对权利行使拥有选择权,当事人可以撤销其行为,也可通过承认的表示使撤销权消灭。

如果撤销权人未在规定的期限内行使撤销权,或者仅仅要求变更民事行为的部分内容,并不要求将该行为撤销,则可变更、可撤销的民事行为仍然有效。

可变更、可撤销的民事行为一经撤销,则视同无效民事行为,其效力溯及于行为的开始,即自行为开始时无效。

2、无效民事行为自始无效、绝对无效。

四、行使时间不同

1、可变更、可撤销的合同,自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使,否则人民法院不予保护。

2、无效民事行为当然无效、自始无效、绝对无效,不存在此种限制。

司考民法:可变更、可撤销的民事行为可变更、可撤销的民事行为可变更、可撤销民事行为的概念可撤销民事行为的类型(重大误解显失公平乘人之危欺诈、胁迫) 可撤销民事行为的效果(撤销权变更权除斥期间)。

一、可变更、可撤销的民事行为的概念和种类可变更、可撤销的民事行为指民事行为不完全具备民事法律行为的有效要件,但仍然暂时基于意思表示的内容发生法律效力,同时赋予一方当事人以变更、撤销权,如果当事人行使此权利,则民事行为将变更其效力或归于无效。

如果当事人不行使此项权利,则民事行为原来的效力不变。

可变更、可撤销的民事行为有五种:(一)重大误解的民事行为。

(国家司F考试网)(二)显失公平的民事行为。

(三)因欺诈而订立的不损害国家利益的合同。

(四)因胁迫而订立的不损害国家利益的合同。

(五)乘人之危而订立的合同。

二、可变更、可撤销民事行为的效力可变更、可撤销的民事行为成立时,根据意思表示的内容发生法律效力,对民事行为当事人有法律约束力。

但是,法律又赋予一方当事人以撤销权,当事人如果行使这种权利,就可以变更民事行为的内容并使之继续有效,或撤销该民事行为而使之溯及地归于无效。

经撤销后,其效力与无效民事行为相同。

(一)变更、撤销权。

撤销权是当事人溯及地撤销民事行为或变更其内容的民事权利。

它在民事行为成立时同时发生,但并非民事行为的双方当事人都享有撤销权。

(二)变更、撤销权的行使。

(国家司F考试网)撤销权的行使,必须在诉讼或仲裁之中,向人民法院或仲裁机构提出,由人民法院或仲裁机构在裁判中确定。

对于重大误解或者显失公平的民事行为,当事人请求变更的,人民法院应予以变更;当事人请求撤销的,人民法院可以酌情予以撤销或变更。

(三)撤销权的消灭。

1、除斥期间经过。

可变更或可撤销的民事行为,自行为成立时起超过1年当事人才请求变更或撤销的,人民法院不予保护。

2、撤销权人的放弃。

司法考试民法考点司法考试民法必备考点中华人民共和国民法通则,是中国对民事活动中一些共同性问题所作的法律规定,是民法体系中的一般法。

1986年4月12日由第六届全国人民代表大会第四次会议修订通过,1987年1月1日起施行。

共9章,156条。

一、民事行为能力的效力1. 可变更、可撤销的合同(1)因重大误解订立的合同;(2)订立合同时显失公平的合同;(3)因欺诈订立的合同(未损害国家利益);(4)因胁迫订立的合同(未损害国家利益);(5)因乘人之危订立的合同。

2. 效力待定的合同(1)限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同(《合同法》第47条)(2)因无权代理(但不构成表见代理)订立的合同(《合同法》第48条)(3)因无权处分订立的合同(《合同法》第51条)3. 无效合同(1)《合同法》第52条规定的合同无效的五种情形①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;②恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;③以合法形式掩盖非法目的;④损害社会公共利益;⑤违反法律、行政法规的强制性规定。

(2)《合同法》第53条规定的合同无效的两种情形① 根据《合同法》第53条,预先免除下列两类责任的免责条款无效:A. 免除给对方造成人身伤害的责任的B. 免除因故意或者重大过失给对方造成财产损害的责任的。

②无论这两类免责条款采用的是格式条款还是个别协商条款,也无论其免除的.是违约责任还是侵权责任,均属无效(3)合同部分无效①无效部分与有效部分是一个整体,属于一个合同的内容。

②合同的一部分具有无效事由。

③无效部分具有可分性。

所谓可分性,指将无效部分去除,剩余的部分还能成其为一个合同,且与当事人订立合同的初衷不相违背。

如果除去无效部分,从订立合同的目的、交易习惯以及诚实信用和公平原则衡量,剩余的部分对于当事人而言已无意义或已不公平合理,则应认定合同全部无效。

换言之,无效部分不能是当事人一方或双方坚持的合同主要条款。

二、诉讼时效的起算普通时效期间与特殊时效期间的起算:从权利人知道或者应当知道权利被侵害,且知道债务人之日起计算。

【tips】本文是由梁志飞老师精心收编整理的司法考试重要知识点,大家定要好好复习!

可变更、可撤销民事行为的概念-司法考试民法答疑

考生问:可变更、可撤销民事行为的概念?

我们司法考试解答:

1、概念

可变更、可撤销的民事行为,亦称相对无效的民事行为,指依照法律规定,由于行为的意思与表示不一致或者意思表示不自由,导致非真实的意思表示,可由当事人请求人民法院或者仲裁机构予以变更或者撤销的民事行为。

2、与无效民事行为的区别

(1)可变更、可撤销的民事行为在撤销前已经生效

可变更、可撤销的民事行为在撤销前已经发生法律效力,在被撤销以前,其法律效果可以对抗除撤销权人以外的任何人。

而无效的民事行为在法律上当然无效,从一开始即不发生法律效力。

(2)主张权利的主体不同

可变更、可撤销的民事行为的撤销,应由撤销权人以撤销行为为之,人民法院不主动干预。

无效民事行为在内容上具有明显的违法性,故对无效民事行为的确认,司法机关和仲裁机构可以主动干预,宣告其无效。

(3)行为效果不同

可变更、可撤销的民事行为的撤销权人对权利行使拥有选择权,当事人可以撤销其行为,也可通过承认的表示使撤销权消灭。

如果撤销权人未在规定的期限内行使撤销权,或者仅仅要求变更民事行为的部分内容,并不要求将行为撤销,则可变更、可撤销民事行为仍然有效。

可变更、可撤销的民事行为一经撤销,其效力溯及于行为的开始,即自行为开始时无效。

而无效民事行为的后果则为自始无效、绝对无效。