教科版科学六年级下册《物质变化与我们》

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:16

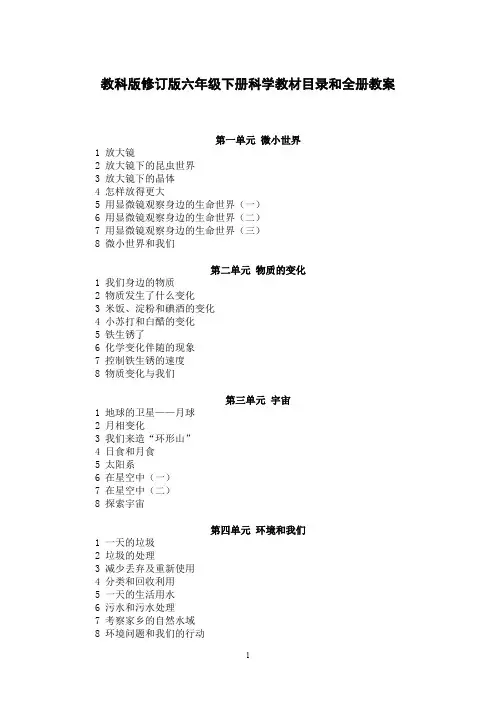

教科版修订版六年级下册科学教材目录和全册教案第一单元微小世界1 放大镜2 放大镜下的昆虫世界3 放大镜下的晶体4 怎样放得更大5 用显微镜观察身边的生命世界(一)6 用显微镜观察身边的生命世界(二)7 用显微镜观察身边的生命世界(三)8 微小世界和我们第二单元物质的变化1 我们身边的物质2 物质发生了什么变化3 米饭、淀粉和碘酒的变化4 小苏打和白醋的变化5 铁生锈了6 化学变化伴随的现象7 控制铁生锈的速度8 物质变化与我们第三单元宇宙1 地球的卫星——月球2 月相变化3 我们来造“环形山”4 日食和月食5 太阳系6 在星空中(一)7 在星空中(二)8 探索宇宙第四单元环境和我们1 一天的垃圾2 垃圾的处理3 减少丢弃及重新使用4 分类和回收利用5 一天的生活用水6 污水和污水处理7 考察家乡的自然水域8 环境问题和我们的行动第一单元微小世界1、放大镜【教学目标】科学概念1、放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图像的功能,用放大镜观察物体能看到更多的细节。

2、放大镜广泛应用在人们生活生产的许多方面。

3、放大镜镜片的特点是透明和中间较厚(凸起)。

过程与方法1、正确用放大镜观察物体。

2、比较用肉眼观察和用放大镜观察的不同。

情感态度价值观1、理解使用放大镜观察的意义。

2、增强用放大镜观察身边世界的兴趣。

3、认识到从肉眼观察到发明放大镜是人类的一大进步。

【教学重点】能正确使用放大镜观察物体的细微部分【教学难点】放大镜是“凸”“透”镜【教学准备】分组实验器材:放大镜(最好每个学生都能有一个放大镜,如果只能提供给学生一种放大镜,尽量放大倍数大一点)科学书或报纸上的照片、计算机或电视机屏幕。

柱形、球形的透明器皿、塑料薄膜、铁丝、普通玻璃片、平面镜片、水。

教师演示:不同放大倍数的放大镜、图片或课件(如放大镜镜片的结构等)。

【教学过程】一、为什么要用放大镜观察1、导入:师出示放大镜:“看,这是什么?”(生:放大镜)放大镜大家很熟悉,能否替放大镜来介绍一下自己——《我是放大镜》。

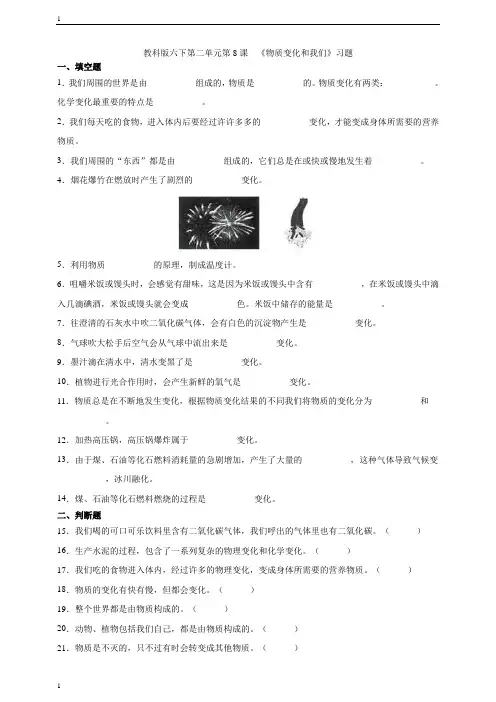

教科版六下第二单元第8课《物质变化和我们》习题一、填空题1.我们周围的世界是由___________组成的,物质是___________的。

物质变化有两类:___________。

化学变化最重要的特点是___________。

2.我们每天吃的食物,进入体内后要经过许许多多的___________变化,才能变成身体所需要的营养物质。

3.我们周围的“东西”都是由___________组成的,它们总是在或快或慢地发生着___________。

4.烟花爆竹在燃放时产生了剧烈的___________变化。

5.利用物质___________的原理,制成温度计。

6.咀嚼米饭或馒头时,会感觉有甜味,这是因为米饭或馒头中含有___________,在米饭或馒头中滴入几滴碘酒,米饭或馒头就会变成___________色。

米饭中储存的能量是___________。

7.往澄清的石灰水中吹二氧化碳气体,会有白色的沉淀物产生是___________变化。

8.气球吹大松手后空气会从气球中流出来是___________变化。

9.墨汁滴在清水中,清水变黑了是___________变化。

10.植物进行光合作用时,会产生新鲜的氧气是___________变化。

11.物质总是在不断地发生变化,根据物质变化结果的不同我们将物质的变化分为___________和___________。

12.加热高压锅,高压锅爆炸属于___________变化。

13.由于煤、石油等化石燃料消耗量的急剧增加,产生了大量的___________,这种气体导致气候变___________,冰川融化。

14.煤、石油等化石燃料燃烧的过程是___________变化。

二、判断题15.我们喝的可口可乐饮料里含有二氧化碳气体,我们呼出的气体里也有二氧化碳。

()16.生产水泥的过程,包含了一系列复杂的物理变化和化学变化。

()17.我们吃的食物进入体内,经过许多的物理变化,变成身体所需要的营养物质。

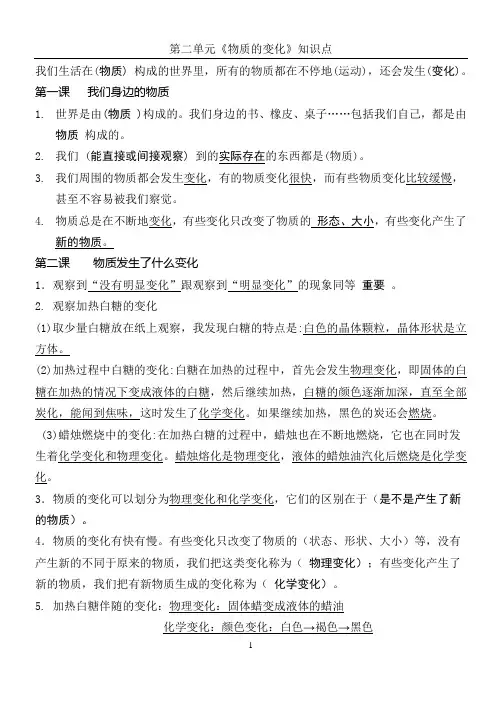

我们生活在(物质) 构成的世界里,所有的物质都在不停地(运动),还会发生(变化)。

第一课我们身边的物质1.世界是由(物质 )构成的。

我们身边的书、橡皮、桌子……包括我们自己,都是由物质构成的。

2.我们 (能直接或间接观察) 到的实际存在的东西都是(物质)。

3.我们周围的物质都会发生变化,有的物质变化很快,而有些物质变化比较缓慢,甚至不容易被我们察觉。

4.物质总是在不断地变化,有些变化只改变了物质的形态、大小,有些变化产生了新的物质。

第二课物质发生了什么变化1.观察到“没有明显变化”跟观察到“明显变化”的现象同等重要。

2. 观察加热白糖的变化(1)取少量白糖放在纸上观察,我发现白糖的特点是:白色的晶体颗粒,晶体形状是立方体。

(2)加热过程中白糖的变化:白糖在加热的过程中,首先会发生物理变化,即固体的白糖在加热的情况下变成液体的白糖,然后继续加热,白糖的颜色逐渐加深,直至全部炭化,能闻到焦味,这时发生了化学变化。

如果继续加热,黑色的炭还会燃烧。

(3)蜡烛燃烧中的变化:在加热白糖的过程中,蜡烛也在不断地燃烧,它也在同时发生着化学变化和物理变化。

蜡烛熔化是物理变化,液体的蜡烛油汽化后燃烧是化学变化。

3.物质的变化可以划分为物理变化和化学变化,它们的区别在于(是不是产生了新的物质)。

4.物质的变化有快有慢。

有些变化只改变了物质的(状态、形状、大小)等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为(物理变化);有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为(化学变化)。

5. 加热白糖伴随的变化:物理变化:固体蜡变成液体的蜡油化学变化:颜色变化:白色→褐色→黑色6. 蜡烛燃烧:物理变化:固体蜡变成液体蜡化学变化:产生二氧化碳气体7. 化学变化中往往伴随着物理变化。

第三课米饭、淀粉和碘酒的变化1.米饭放进嘴里,一开始没有甜味,说明米饭没有发生变化;咀嚼一段时间,变得有(甜味)了,这是因为米饭中有一种叫(淀粉)的东西,在我们的咀嚼过程中发生了变化——淀粉变成了麦芽糖。

六年级下册科学第二单元《物质的变化》知识点梳理第二单元《物质的变化》知识点我们生活在(物质)构成的世界里,所有的物质都在不停地(运动),还会发生(变化)。

第一课我们身边的物质1.世界是由(物质)构成的。

我们身边的书、橡皮、桌子……包括我们自己,都是由物质构成的。

2.我们(能直接或间接观察)到的实际存在的东西都是(物质)。

3.我们周围的物质都会发生变化,有的物质变化很快,而有些物质变化比较缓慢,甚至不容易被我们察觉。

4.物质总是在不断地变化,有些变化只改变了物质的形态、大小,有些变化产生了新的物质。

第二课物质发生了什么变化1.观察到“没有明显变化”跟观察到“明显变化”的现象同等重要。

2.观察加热白糖的变化(1)取少量白糖放在纸上观察,我发现白糖的特点是:白色的晶体颗粒,晶体形状是立方体。

(2)加热过程中白糖的变化:白糖在加热的过程中,首先会发生物理变化,即固体的白糖在加热的情况下变成液体的白糖,然后继续加热,白糖的颜色逐渐加深,直至全部炭化,能闻到焦味,这时发生了化学变化。

如果继续加热,黑色的炭还会燃烧。

(3)蜡烛燃烧中的变化:在加热白糖的过程中,蜡烛也在不断地燃烧,它也在同时发生着化学变化和物理变化。

蜡烛熔化是物理变化,液体的蜡烛油汽化后燃烧是化学变化。

3.物质的变化可以划分为物理变化和化学变化,它们的区别在于(是不是产生了新的物质)。

4.物质的变化有快有慢。

有些变化只改变了物质的(状态、形状、大小)等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为(物理变化);有些变化产生了新的物质,我们把有新物质生成的变化称为(化学变化)。

5.加热白糖伴随的变化:物理变化:固体蜡变成液体的蜡油化学变化:颜色变化:白色→褐色→黑色1第二单元《物质的变化》知识点6.蜡烛燃烧:物理变化:固体蜡变成液体蜡化学变化:产生二氧化碳气体7.化学变化中往往伴随着物理变化。

第三课米饭、淀粉和碘酒的变化1.米饭放进嘴里,一开始没有甜味,说明米饭没有发生变化;咀嚼一段时间,变得有(甜味)了,这是因为米饭中有一种叫(淀粉)的东西,在我们的咀嚼过程中发生了变化——淀粉变成了XXX。

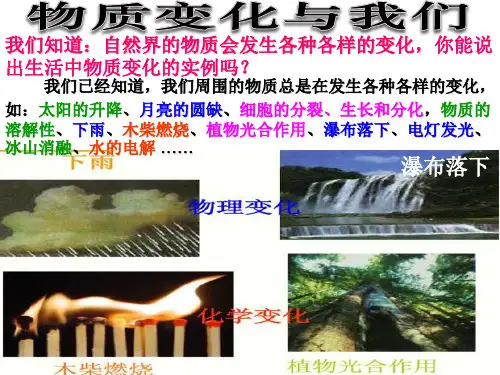

六年级科学下册第二单元《物质的变化》教案教科版六年级科学下册第二单元《物质的变化》教案教科版物理变化和化学变化1.世界是由(物质)构成的,所有的物质都在不停地运动。

我们能直接或间接观察到的实际存在的东西都是(物质)。

其变化是有规律的,是可以被认识的。

2.物质的变化各不相同,有快有慢,有些变化只改变了物质的状态、形状、大小等,没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为(物理变化),有些变化产生了(新的物质),我们把有新物质生成的变化称为(化学变化)我们周围世界物质的变化一般分成两类,即(物理变化)和(化学变化)。

化学变化伴随的现象很多,最重要的特征是(产生新的物质)。

4.蜡烛变成蜡烛油是(物理变化),油燃烧了变成气体是(化学变化)。

5.白糖熔化是由(物理变化),在熔化后变黄、变黑,有焦味是(化学变化)。

6.建筑用的水泥,包含一系列复杂的(物理、化学)变化。

7.在日常生活中,许多的物质变化属于物理变化,如(铁丝变弯)、(易拉罐压扁)、(糖在水里溶解)、(折纸)、(水结冰)、(加热水)、(豆子和沙子混合)等。

8.我们可以用(筛网)分离沙和豆子的混合物。

9.物质发生(化学变化)过程,往往伴随产生种种现象,如(发光发热)、(产生气体)、(改变颜色)、(产生沉淀物)等。

10.在日常生活中,许多的物质变化属于化学变化如,(淀粉遇到碘酒变成蓝色)、(铁生锈)、(小苏打和白醋混合)、(硫酸铜溶液与铁钉的反应)、(蜡烛燃烧)、(白糖加热)、(煤和石油的燃烧)、(美丽的烟花)、(制作柠檬汽水)。

一些物质在变化的过程中,会既发生化学变化又发生物理变化如蜡烛燃烧、白糖加热时融化变色。

12.物质发生化学变化中一定发生物理变化,但发生物理变化时不一定发生化学变化。

物质变化与我们的生活息息相关,如利用(物质的热胀冷缩)的原理制成了温度计,这种变化属于(物理变化);又如空气中(二氧化碳)含量不断增加,导致全球气候变暖、土地沙漠化等环境问题日趋严重。

《科学》六年级下册笔记内容李大敏整理2011-2-19第一单元微小世界第一课放大镜一、为什么要用放大镜观察哪些工作需要经常使用放大镜?答:需要用到放大镜的行业或人员有:公安侦查人员(寻找现场证据);仪器修理工(观察小型的零件);农业科技人员(观察花、种子、植物的结构);考古工作者(寻找古迹中的遗存);医生(观察病菌细菌);测绘人员(看地图)等…二、放大镜下的新发现1、怎样正确使用放大镜?(P2)答:方法有两种:①观察对象不动,人眼与观察对象之间距离不变,放大镜在物体与人之间来回移动;②把放大镜放在眼前,移动物体直至图像大而清楚。

2、放大镜的作用:(P 3 )答:放大镜能把物体的图像放大,显现人的肉眼看不清的细微之处,使我们获得更多信息。

三、放大镜的特点1、放大镜镜片的特点是:透明、中央厚、边缘薄。

2、什么样的放大镜放大倍数比较大?答:放大镜的放大倍数与它的凸度有关,凸度越大的,放大倍数就越大。

3、为什么一些器具也有放大图像的功能?答:因为放大镜的特点是透明、中央厚边缘薄,凡是和放大镜的镜片有同样特点的器物,都具有放大功能。

4、人们为什么把放大镜又叫凸透镜?答:因为它的镜片中央凸起,且又是透明的四、13世纪,英国的格罗斯泰斯特最早提出放大装置的应用。

培根设计并制造了增进视力的眼镜。

第二课放大镜下的昆虫世界一、奇特的身体构造1、苍蝇的复眼:有几千个小眼组成,观察范围广,易于发现周围的敌害;2、昆虫的触角:是他们的“鼻子”,可以分辨各种气味,是嗅觉器官;3、蟋蟀的“耳朵”在头上吗? 不是,蟋蟀的耳朵长在足的内侧,可以迅速感知来自周围的动静。

4、蝴蝶的翅膀上的彩色鳞片,其实是扁平的细毛。

5、苍蝇落在竖直的光滑的玻璃上,不但不滑落而且还能爬行,主要和他的脚的构造有关。

二、蚜虫的天敌——草蛉(草蛉是怎样消灭蚜虫的?)草蛉的幼虫用“镰刀”勾住蚜虫,把尖尖的嘴刺入蚜虫的体内,只用大约20多秒就可以把蚜虫的体内的汁液吸食一空;草蛉还会把蚜虫的空壳背在自己的背上伪装自己。

教科版科学六年级下册知识点整理第一单元微小世界1、放大镜放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图像的功能。

放大镜镜片的特点是透明和中间厚(凸起)、边缘薄。

通过放大镜能观察到更多关于物体的细节。

放大镜的放大倍数和镜片的凸度有关,凸度越大,放大倍数越大。

2、放大镜下的昆虫世界在放大镜下,我们能观察到昆虫身体的细微结构。

比如,蝇的复眼由许多小眼组成;蟋蟀的“耳朵”在足的内侧;蝴蝶的翅膀上布满彩色的小鳞片,这些鳞片其实是扁平的细毛。

3、放大镜下的晶体自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。

晶体的形状多种多样,但都很有规则。

常见的晶体有食盐、白糖、碱面、味精等。

制作晶体的方法有减少水分法(蒸发溶剂)和降低温度法。

4、怎样放得更大一个凸透镜的放大倍数是有限的。

要想看到更小的物体,获得更大的放大倍数,可以把两个凸透镜组合起来制成简易显微镜。

显微镜的发明使人们能够观察到非常小的物体以及物体的精细结构。

5、用显微镜观察身边的生命世界(一)显微镜的主要结构包括目镜、物镜、调节旋钮、载物台、反光镜等。

使用显微镜的步骤是:安放、对光、上片、调焦、观察。

通过显微镜,我们能看到洋葱表皮细胞是由一个个小格子组成的。

6、用显微镜观察身边的生命世界(二)生物都是由细胞组成的,细胞是生物最基本的结构单位,也是生物最基本的功能单位。

细胞的形态多种多样,不同生物的细胞结构也有所不同。

7、用显微镜观察身边的生命世界(三)在显微镜下,我们观察到水中有草履虫、变形虫等微生物。

微生物在大自然中分布广泛,对自然界的物质循环起着重要的作用。

8、微小世界和我们人类利用微生物酿酒、发面、制作酱油、醋、酸奶等。

人们还利用微生物处理垃圾和污水。

同时,观察工具的改进使我们发现了更多微小的生物和微观世界的秘密,促进了科学技术的发展。

第二单元物质的变化1、我们身边的物质世界是由物质构成的,物质是变化的。

我们能直接或间接观察到的实际存在的东西都是物质。

物质总是在不断地变化,有些变化只改变了物质的形态、大小等,没有产生新物质,这种变化叫做物理变化;有些变化产生了新物质,这种变化叫做化学变化。

第8课物质变化与我们(一)背景和目标本单元的核心概念是物质的变化,学习的重点是物质的化学变化。

从观察物质变化伴随的现象开始,通过寻求证据,证明产生了新物质,进而确定这种变化是否属于化学变化。

因此,是否“产生新物质”是区别物理变化和化学变化的标志。

本课在前面学习内容的基础上,对物质变化的形式、物质变化的种类进行梳理和总结,帮助学生形成关于物质变化的概念。

同时希望学生了解物质变化与人类生产生活的关系,理解科学与生活的关系。

本课的课题完整的表述应该是“物质变化与我们的生活”,不论是物理变化还是化学变化,均是人们生产、生活的主要内容,这是学生应该认识到的。

最后通过制作饮料的活动,引导学生进一步体验物质变化与人类生活的关系,结束本单元的学习。

科学概念.物质的变化与人类的生产生活有着紧密的联系,人类进行的所有的生产活动和人类的生活,都是利用了物质的变化。

过程与方法。

用总结、整理知识的方法帮助建构科学概念。

用阅读资料、体验的方法了解知识.情感态度价值观.体会到科学知识与生活之间是紧密相关的。

(二)教学准备每人准备白糖、柠檬酸、小苏打、玻璃杯、小饮料瓶,自己收集的关于物质变化与我们的生活之间关系的资料。

(三)教科书说明本课由三部分组成,分别是“整理本单元的主要内容”“物质变化与我们的生活"“制作饮料”.第一部分:整理本单元的主要内容这是对本单元的主要内容进行总结整理,帮助学生从整个单元去把握学习的内容,有利于培养学生的概括能力,也是学生应该掌握的学习方法。

这个单元从物质构成世界开始,讲述物质是变化的道理,物质的变化从是否产生新物质的角度,分为物理变化和化学变化,然后观察化学变化伴随的各种现象,探索化学变化的本质,形成一系列的科学概念。

教科书第40页的图表,简单地列出本单元的框架结构,在“化学变化”这个方框下面,还可以增加化学变化伴随的现象这一内容,这样对学生把握整个单元的内容会更加有利.同时,教科书没有呈现本单元的主要学习过程,我们可以帮助学生总结:主要的学习方法是从观察现象开始,通过提出假设,寻求证据检验,最后获得结论.这样的学习过程,是一个科学研究的过程,也是科学思维发展的过程,也是科学课程的重要学习方法。