古代汉语上(8)古今字、异体字、繁简字

- 格式:ppt

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:70

古代汉语名词解释古代汉语名词解释1.古今字:就是古今分化字,我们把分化前一字写数词的字称为“古”字,分化后记词各有专司的字称为“今”字。

2.异体字:指记录同一个词、音、义完全相同而形体有别的字。

3.汉字的通假:在古代汉语中用音同音近的字代替本字的用字现象叫做汉字的通假。

4.古用今废词:是指词汇在新陈代谢中被历史抛弃了的词。

5.古今通用词:是以基本词汇为基干,在汉语史上生命力很强的词,它一直流传至今,活跃在口语或书面语里。

6.词的本义:指词的本来的意义,是与该词书写形式相应并有文献参证的最古的意义。

7.词的引申义:由本义直接或间接引申出来的意义。

或者是说在本义的基础上繁衍派生出来的意义。

8.词类活用:在古代汉语中,某些词在特定的语言环境中临时改变它的基本功能,在句中充当它类词,词的这种临时的灵活的运用,就是词类活用。

9.动词的使动用法:是指主语所代表的人或物不施行谓语动词所表示的行为动作,而是主语使宾语所代表所代表的人或物所发出这个动作。

10.形容词的使动用法:就是当形容词活用为动词后,使宾语所代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

11.名词的使动用法:就是当名词活用为动词后,是宾语所代表的人或物成为这个名词所代表的人或物。

12.形容词的意动用法:是主语主观上认为宾语所代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

写历史人物。

24.纪事本末体:史传文的一种。

它以历史事件为主线,把某一专题的记载集中起来,可以了解它的全貌。

25.骈文:一种特殊的文体。

从不同韵的角度说,它不属于韵文而似散文;从使用对仗和平仄来说,它又不是散文。

26.律诗:近体诗的一种体裁,每首八句四联,中间两联必须对仗。

律诗可以分为七言律诗和五言律诗。

27.平仄:指平声和仄声,是声调问题。

“平声”指四声中的平声;“仄声”指上、去、入三声。

“仄”即不平的意思。

28.对,失对:律诗同一联的出句与对句平仄相反(主要看第二字)称为“对”,违背了这一要求,就是“失对”。

古今字、异体字、繁简字、古今字古今字的界定:指古今两个时代先后产生的记录同一个词的两种字形,先产生的叫古字,后产生的叫今字。

古字和今字两者之间的关系就是古今字的关系。

●晋灵公不君,从台上弹人而观其辟丸也。

《左传》(避)●欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

《孟子》(闢)●苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。

《孟子》(僻)●君子之道,辟如行远,必自迩;辟如登高,必自卑。

《中庸》(譬)●责——债;舍——捨;反——返●责毕收,欲以何市而反。

《战国策》●初,宣子田于首山,舍于翳桑。

《左传》●寒暑易节,始一反焉。

《列子》古今字意义上的联系*古字表示引申义,今字表示本义。

益——溢;州——洲;止——趾;奉——捧*古字表示假借义,今字表示本义:采——採;队——坠;其——箕;孰——熟;县——悬;然——燃*古字表示本义,今字表示引申义大——太;解——懈;取——娶异体字异体字界定:指形体相异,读音和意义完全相同,在任何情况下都可以互相替代的字叫异体字。

其中最通行的一个称为正体,其他的称为异体。

●异体的原因:会意与形声字的差异:泪—涙;岩——巖形声字的意符不同:唇——脣;猫——貓;遍——徧;歌——謌;溪——谿●形声字的声符不同:粮——糧;裤—袴;蚓——螾;●偏旁相同,位置不同:峰-峯;鹅;群。

异体字需要注意的问题●意义相近、读音相同的汉字不是异体字。

置-寘(放置、设立、购置——放置)●意义有相同和相异之处者,不宜视为异体字。

雕-彫--凋(雕:鸟名;彫:雕琢、雕饰;凋:凋零)●有条件通用的字不宜视为异体字。

(沽——酤;亡(亡何、亡虑——无)繁简字●繁简字的界定:●指一个字有笔画繁简不同的两种写法。

笔画繁多的称为繁体,笔画简少的称为简体。

繁体字和简体字合称繁简字。

●意义:学习认识繁体字,是阅读、整理古典文献典籍的需要。

●简化字的形体来源:●重新用古字,废弃后起字:从-從;网-網;云-雲;舍-捨;采-採;卷-捲。

●草书楷化:车-車;门-門;为-爲;应-應●局部代替:习-習;夺-奪;务-務;奋-奮。

古今字、通假字、异体字古今字、通假字、异体字文字作为记录语言的符号,作为社会交际的工具,总是随着语言和社会的进步而发展、变化的,但同时又受着语言和社会的制约。

汉字也是这样。

汉语的发展和社会用字习惯的部分移易,总对汉字的符号体系、记词功能和书写形式等不断进行调整。

高整的结果,既有代代因循、古今一致的一面(主导的一面),又有因时而异、前后相乖的一面。

这后者的历史积存,就形成了古书中的种种不同于今的用字现象。

本节只就古代汉语课程的要求,扼要介绍古今字、通假字、异体字、繁简字等几种常见的古书用字现象。

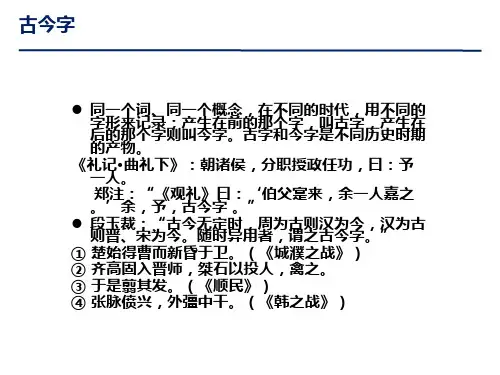

一、古今字(一)什么是古今字所谓古今字,是一种纵向历时的同词异字现象,即记录同一个词(实际是词的某一义项),不同时代社会用字有不同,前一个时代所用的字叫古字,后一个时代所用的字叫今字。

汉代的经学大师郑玄在注释“三礼”时最早使用了古今字这个术语。

如《礼记·曲礼下》:“朝诸侯,分职授政任功,曰:予一人。

”郑注:“《观礼》曰:…伯父寔来,余一人嘉之。

?余,予,古今字余字在甲骨文中已有,用为第一人称代词在西周金文辞中习见;而予字最早始见于战国文字,用为第一代称词晚于余字。

于是这两个字在用为第一人称代词时构成古今字。

“余”用在前,是古字,“予”用在后,是今字。

这里所说的古今和古今字都是相对而言的。

段玉裁在《说文解字注》的谊字下有一段话说得很清楚:凡读传,不可不知古今字。

古今无定时,周为古则汉为今,汉为古则晋宋为今,随时异用者谓之古今字,非如今人所言古文、籀文为古字,小篆、隶书为今字也。

古今字是记录同一个词古今用字有异造成的历史现象,即“古用彼,而今用此。

”古书用古字的例子很多,比如:①楚始得曹而新昏于卫。

(《城濮之战》)②齐高固入晋师,桀石以投人,禽之。

(《案之战》)③于是翦其发。

(《顺民》)④臣错茅臣。

(《晁错传》)⑤张脉偾兴,外彊中干。

(《韩之战》)以上加“ ”号的字所记录的词,在各句中分别表示联婚、擒拿、剪除、草介、强劲的意思。

古今字异体字繁体字古今字,异体字、繁简字在我国古代的书籍中,⼀个⽅块字往往有好⼏种写法,这就给我们造成了阅读和理解上的困难。

为了有效地解决这些困难,我们就必须掌握有关古今字、异体字、繁简字⽅⾯的基本理论和实践技能。

(⼀)古今字。

《墨⼦?公输盘》中记述:当墨⼦⽃败了公输盘后,“公输盘不说”。

“不说”,这好像是说公输盘⽃输后不说话了。

这样理解就错了。

这⾥的“不说”就是“不悦”,是不⾼兴的意思。

可是⼈们往往认为“悦”字是本来就有的,⽽只是古⼈在书写时经常写为“说”罢了。

其实这是⼀种误解。

须知上古是没有“悦”字的,《说⽂解字》中也只收了⼀个“说”字,没有“悦”字,其释义是:“说,释也。

”可见“说”才是本字,“悦”是个后起字。

所以“说”就是古字,“悦”就是今字。

为什么会产⽣古今字的现象呢?这是因为古代的字少,⽽后世⼜不断地发展增多。

例如《⼤学》《中庸》《论语)《孟⼦》这四部书不重样的字共⽤了4466个,东汉《说⽂解字》也不过9353个字。

可是,到了1915年,中华书局编印的《中华⼤字典》共收字48000多个,相当于《说⽂解字》的5倍多。

古代的字少,⼀个字要代表⼏个意义,真可谓”⼀⾝兼多职”。

⽐如上古的⼀个“辟”字就兼有多种职责,它能代表“避”、“嬖”、“僻”、“譬”、“辟”这五个字⽤。

后世⼈为了减少字的“兼职”现象,才在“辟”字的⾝上加了各种表意的形符,以⽰意义的区别。

因此,上古的“辟”字就是古字,⽽后世新产⽣的“避”、“嬖”、“僻”、“譬”。

“辟”就是今字。

在古书中,古今字的现象很多。

如果我们没有这⽅⾯的基本知识,那就很难读懂古⽂。

以下略举⼏例:(1)“此世俗之所谓知也。

”(《庄⼦?胠箧》)——这就是⼈们所说的智慧啊。

(2)“⼤叔出奔共。

”(《左传?隐公元年》)——太叔跑到共那个地⽅去了。

(3)“夫晋何厥之有?”(《左传?僖公三⼗年》)——那个晋国有什么餍(满⾜)呢?(4)“布帛长短同,则贾相若。

”(《孟⼦?滕⽂公上》)——布帛长短⼀样,价钱也相似。