地下水系统的结构特征

- 格式:doc

- 大小:368.50 KB

- 文档页数:3

第八章地下水系统一、系统的概念1.系统,按著名科学家钱学森的说法是:相互作用和相互依赖的若干部分结合而成的具有特定功能的整体。

如,一个完整健康的人就是一个极其复杂的系统,它由管呼吸的部分(呼吸分系统)、管血液循环的部分(循环分系统),管消化、运动、思维的等各部分组成,各个部分相互作用相互依赖,少哪一部分都不行,都不是一个完整的人。

人是一个完整的大系统,某一部分则是一个子系统,如消化系统。

各个部分相互配合,才能学习、工作、生活、生存,才具有特定的功能,才是一个完整的人。

地下水主要是由含水介质和流动的水组合而成,各种各样的含水介质和大、小规模不同的水流,通过一定的结构组合在一起,具备着补给—径流——排泄功能。

所以地下水以及含水介质、隔水地层等也构成一个系统,称为地下水系统。

不同的系统具有不同的特征,具有相对的独立性。

不然就分不出这个系统那个系统了。

但这种相对独立并非绝缘,它必然与外界发生联系,要接受环境物质、能量、信息,我们把这个过程叫做“输入”。

输入的物质、能量、信息,通过系统内部的转换处理,再向环境物质、能量、信息。

环境对系统的作用,是通过输入来完成的,这种环境对系统的输入作用也称为“激励”。

系统受到激励以后,由于它本身特有的结构、功能,会通过系统内部的变换以输出的形式作用于环境,这种系统对环境的作用称为“响应”。

环境对系统的输入(激励),经过系统的变换而产生对环境的输出(响应)。

变换是系统特定功能的体现,是对输入(激励)的应对,输出(响应)是系统变换的结果。

系统对环境激励的应对变换情况,取决于系统的结构。

所谓系统的结构,是指系统内部各要素之间相互联系的方式和相互作用的方式。

系统的结构不同,对相同的输入(激励)会产生不同的输出(响应)效果。

例如,两个在相同环境里生活、工作的人,其衣、食、住、行等情况相同,但也会由于构成这两人的结构不同,而对环境所产生的输出(响应)也会不一样。

再如,相同的气候条件,相同的降雨条件,在不同的地下水系统,由于其岩性、结构、构造、地貌、分布范围以及包气带特征等要素的不同,所产生的泉水流量、地下水水位变化各不一样。

地下水的特征

地下水的特征水量稳定、水质好。

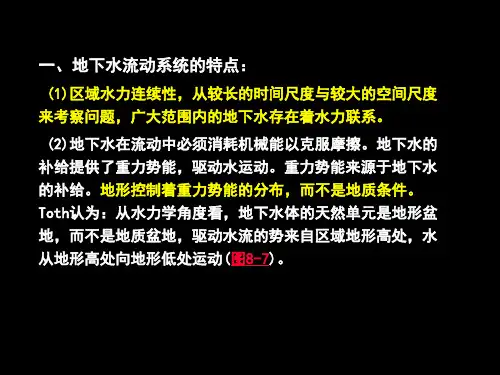

1、空间上的立体性地表上的江河水系基本上呈平面状态展布;而地下水流系统往往自地表面起可直指地下几百上千米深处,形成空间立体分布,并自上到下呈现多层次的结构,这是地下水流系统与地表水系的明显区别之一。

2、流线组合的复杂性和不稳定性地表上的江河水系,一般均由一条主流和若干等级的支流组合而成有规律的河网系统。

而地下水流系统则是由众多的流线组合而成的复杂的动态系统,在系统内部不仅难以区别主流和支流,而且具有多变性和不稳定性。

这种不稳定性,可以表现为受气候和补给条件的影响呈现周期性变化;亦可因为开采和人为排泄,促使地下水流系统发生剧烈变化,甚至在不同水流系统之间造成地下水劫夺现象。

3、流动方向上的下降与上升的并存性在重力作用下,地表江河水流总是自高处流向低处;然而地下水流方向在补给区表现为下降,但在排泄区则往往表现为上升,有的甚至形成喷泉。

除上述特点外,地下水流系统涉及的区域范围一般比较小,不可能象地表江河那样组合成面积广达几十万乃至上百万平方公里的大

流域系统。

根据托思的研究,在一块面积不大的地区,由于受局部复合地形的控制,可形成多级地下水流系统,不同等级的水流系统,它们的补给区和排泄区在地面上交替分布。

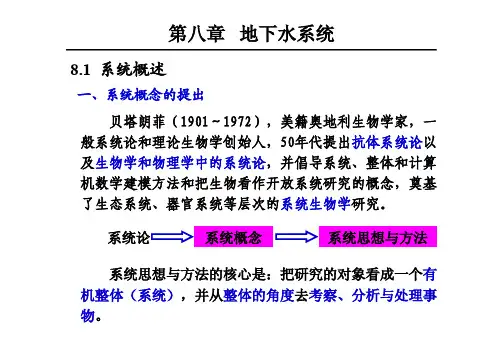

8.1 系统概述一、系统概念的提出贝塔朗菲(1901~1972),美籍奥地利生物学家,一般系统论和理论生物学创始人,50年代提出抗体系统论以及生物学和物理学中的系统论,并倡导系统、整体和计算机数学建模方法和把生物看作开放系统研究的概念,奠基了生态系统、器官系统等层次的系统生物学研究。

系统论系统概念系统思想与方法系统思想与方法的核心是:把研究的对象看成一个有机整体(系统),并从整体的角度去考察、分析与处理事物。

二、系统相关概念(钱学森,1978年)系统结构:系统内部各要素相互联系和作用的方式便是系统的结构。

系统方法认为:不应当将系统理解为各组成部分(要素)的简单集合,而应将其理解为诸要素以一定规则组织起来并共同行动的整体。

系统:由相互作用和相互依赖(联系)的若干组成部分结合而成的具有特定功能的(有机)整体。

系统的概念所涉及的范围广泛1+1=21+1>21+1<2三、系统与环境一个系统不仅内部各个要素间存在相互作用,而且整个系统与外部环境之间还存在相互作用,即系统接受环境的物质、能量、信息的输入,然后经过系统变换,再向环境输出物质、能量和信息。

即系统与环境间存在物质、能量、信息的交换。

环境对系统的作用称之为激励;系统在接受激励后对环境的反作用称之为响应;环境的输入(激励)经过系统的变换而产生对环境的输出(响应),这种变换取决于系统的结构:S=f(I,O)(INPUT,OUTPUT)在此提供了一种研究系统内部结构的方法,即通过输入、输出研究系统内部结构例如,在同等降水条件下,不同的地下水系统,由于其岩层、构造、地貌乃至分布范围大小不同,泉流量的变化各不相同。

系统分析的意义:一方面,分析系统输入与输出(激励与响应)的对应关系有助于了解系统结构;另一方面,对系统结构的了解有助于我们预测“激励——响应”关系。

再如,在不同的地下水系统中,以同种方式开采同样数量的地下水,地下水位的降低也有很大差别。

HS W ∆⋅⋅=μ四、系统分类1)按照自然属性:自然系统和人工系统2)按照物质属性:实体系统和概念系统3)按照运动属性:静态系统和动态系统4)按照系统与环境的关系:开放系统和封闭系统5)按照反馈的属性系统的输出反过来影响系统的输入时,称该系统具有“反馈”。

我国玄武岩地下水的基本特征

我国玄武岩地下水的基本特征:我国玄武岩的空隙网络系统,基本水文地质特征,玄武岩地下水的富集规律、补径排条件。

玄武岩是一种地表常见的细粒致密的深灰、深黑色火山岩,一般由基性岩浆喷出地表后冷却形成,化学成分以SiO2、Al2O3、CaO为主,矿物组成以斜长石和辉石为主。

在地壳分布极为广泛,地球上绝大多数的火山岩是玄武岩,几乎所有的大洋洋壳都被玄武岩覆盖,在陆地玄武岩多呈巨厚层的岩流和岩被,面积可达几十万甚至上百万平方公里,例如峨眉山玄武岩。

除此之外,玄武岩也广泛地分布于金星、火星、月球等已知的太阳系行星及其主要卫星的表面。

在地球上,玄武岩资源丰富,具有独特的天然属性及优异性能,是人类赖以生存和发展的基础物质资源。

如何理解地下水系统,地下水系统在地下水资源评价中的重要性1对地下水系统的理解地下水的分布和循环正是按“系统”来进行的。

地下水分布在地下多孔介质中,而多孔介质的分布受地质构造及沉积物分布的控制,因而地下水的分布受到地质构造、沉积物及地形条件的控制。

地下水的循环受到气象、水文、地形条件的控制。

在一定的时间范围呢地下水的分布呈现为一个有机的整体,内部和含水层及弱透水层的地下水具有一定的联系;在这和整体内地下水的循环也是具有有机联系的,并随时间呈现有特点的变化。

地下水系统是指在一定空间范围内分布和循环的地下水的有机整体。

地下水系统的分布范围通常是具有隔水或相对隔水岩层(体)作为边界的沉积单元和构造单元;系统内部包含一个或多个含水层,含水层之间存在弱透水层;系统内部的地下水是具有统一水力联系的整体;系统内部地下水具有统一、独立的循环体系,由补给区向排泄区径流;系统内部的水位、水量、盐分等随时间发生变化。

地下水系统的特点体现在它的整体性、相关性、层次性、动态性和开放性等方面。

地下水系统的整体性体现在地下水系统是有机联系的统一整体,系统内部的局部变化均会波及整个系统。

地下水的相关性体现为系统内各组成部分彼此之间是相互关联的。

地下水系统的层次性体现为系统内部又可以分成若干层次的子系统,例如单个含水层可以看成是一个地下水系统中的一个子系统。

地下水系统的动态性体现为系统内部系统随时间发生变化。

地下水系统是一个开放的系统,经常保持与外界联系。

[1]地下水系统与周围环境发生相互作用。

环境要对地下水系统的作用称为输入;地下水系统在接受输入后对外部环境的反作用称为输出。

各种天然的因素(包括气象、水文、地质因素)和人为因素,都可以构成地下水系统的输入,地下水系统的各种描述物质、能量、信息的物理和化学指标的变化,构成地下水系统的输出。

2 地下水系统在地下水资源评价中的重要作用地下水系统包括地下水含水系统和地下水流动系统。

前者指由隔水或相对隔水岩层圈闭的,具有统一水力联系的含水岩系。

地下水资源监测与管理系统设计地下水是人类生活和工业生产中不可或缺的重要水资源之一。

为了科学合理地管理和利用地下水资源,我们需要一个有效的地下水资源监测与管理系统。

本文将围绕着地下水资源监测与管理系统的设计展开讨论。

一、系统概述地下水资源监测与管理系统是基于现代信息技术手段,将地下水相关数据进行采集、存储、分析和管理的系统。

通过该系统,可以实时监测地下水位、地下水质量、地下水量等指标,并根据监测结果进行资源管理决策,确保地下水的科学合理利用。

二、系统组成1. 数据采集模块:这是整个系统的基础,通过专业的地下水监测仪器和传感器,对地下水位、地下水质量等指标进行实时监测并采集相关数据。

2. 数据存储模块:采集到的数据需要进行存储,以便后续分析和查询。

可以采用分布式数据库或云存储技术,确保数据安全可靠,并实现多用户的数据共享与协作。

3. 数据处理与分析模块:通过数据处理和分析,提取地下水资源的特征和规律,为管理决策提供科学依据。

可以利用数据挖掘、机器学习等技术,构建模型并预测地下水变化趋势。

4. 管理决策模块:基于数据分析结果,制定合理的地下水资源管理决策。

例如,调整地下水开采方案、建立保护区域、加强监管等。

5. 可视化界面模块:通过直观的图表、地图等形式,将监测数据以可视化的方式呈现给用户,方便用户进行数据分析和决策。

三、系统功能与特点1. 实时监测:系统能够实时监测地下水位、地下水质量等指标,并及时报警。

这样可以及时发现异常情况,采取措施避免灾害的发生。

2. 数据分析:系统能够对采集到的数据进行处理与分析,提取地下水资源的特征和规律。

这可以帮助管理者了解地下水资源状况,制定合理的管理策略。

3. 管理决策支持:基于数据分析结果,系统能够提供科学合理的管理决策支持。

管理者可以依据系统提供的数据和预测结果,制定地下水资源合理开采方案。

4. 多用户共享:系统支持多用户的数据共享与协作,可以实现不同部门之间的信息交流与共享。

偃师市浅层地下水流动系统水化学特征其次,浅层地下水的水质特征受到地质背景和水文环境的影响。

在偃师市,该地区主要由石炭纪煤系和二叠系煤系构成,含有较多的煤炭资源。

在这样的地质背景下,地下水中含有较高浓度的氯离子、硫酸根离子和重金属元素,如铁、锰等。

同时,地下水的pH值通常较低,且硝酸盐和磷酸盐等化学物质的含量较高。

这些特点使得地下水在饮用水源开发和利用过程中需要进行适当的处理和净化。

此外,浅层地下水的污染情况也受到人类活动等因素的影响。

偃师市位于工业和农业发达地区,人类活动带来了大量的工业废水和农业面源污染,如化肥、农药和农田排水等,这些污染物可能通过地下水的渗流进入地下水系统,并对水质造成不良影响。

此外,城市化进程带来的生活污水排放、生活垃圾填埋等问题也会对地下水质量产生重要影响。

针对偃师市浅层地下水流动系统的水化学特征和污染情况,应采取合理的水资源管理和保护措施。

首先,应加强监测工作,建立完善的地下水水质监测网,对地下水的主要离子组成、重金属元素和污染物的浓度进行监测,及时发现和预警出现的水质问题。

其次,应加强源头控制,减少和控制污染物的排放,通过科学合理的农业施肥、工业排污等措施来降低对地下水的污染程度。

此外,也应加大对地下水资源的保护力度,推动环境法律的实施和加强环境监督,加强对污染源的整治和处理,以确保地下水的良好质量和可持续利用。

综上所述,偃师市浅层地下水流动系统的水化学特征主要受到地质背景、水文环境和人类活动等因素的影响。

合理管理和保护这一水资源,有助于提高地下水的利用效益,维护地下水系统的健康运行,为城市和农村的经济发展和居民的生活提供可靠的水资源保障。

岩溶地下水系统及其水化学特征分析岩溶地下水系统是指在岩溶地貌中形成并流动的地下水系统。

岩溶地下水系统由溶蚀作用形成的岩溶溶洞和渗漏通道组成,是地表水和地下水交互作用的重要环节。

本文将探讨岩溶地下水系统的形成过程以及水化学特征分析。

首先,岩溶地下水系统的形成与岩溶地貌的发育密切相关。

岩溶是一种地质作用,是由于地下水对溶蚀作用的影响而形成的一种地貌类型。

岩溶地下水系统的形成经历了长时间的地质作用和地下水循环过程。

在岩溶地区,地下水渗透到岩石或者土层中,通过溶解作用逐渐形成溶洞和通道,形成了一张庞大的地下水网。

岩溶地下水系统的存在对于水文地质学有重要意义。

它不仅可以补给地表水,还可以作为储水层,调节地下水位,影响生态环境。

因此,研究岩溶地下水系统的水化学特征对于水资源管理和环境保护具有重要意义。

在水化学特征的分析中,岩溶地下水系统的水化学组成是重要的研究内容之一。

岩溶地下水系统的水化学特征受到地质构造、地下水循环和水体与岩石反应的影响。

常见的水化学参数包括溶解离子浓度、pH值、氧同位素组成等。

岩溶地下水系统的溶解离子浓度是研究其水化学特征的重要指标。

溶解离子来源于水体与地下岩石的物理和化学作用,其中包括溶解性盐类、酸碱度、有机物等。

溶解离子浓度的变化可以反映地下水系统中水体与岩石、土层的相互作用程度和水体的水质状况。

pH值是指水体中的氢离子浓度,反映了水体的酸碱度。

岩溶地下水系统的pH值可以反映水体的水质状况和地下水的化学环境。

较低的pH值常常与水体中溶解的二氧化碳含量高有关,其溶解程度与地下水经过碳酸盐岩地层时发生的化学反应有关。

氧同位素组成也是研究岩溶地下水系统水化学特征的重要内容。

氧同位素组成的变化可以反映地下水系统中的水源、地下水流动速度和水体与岩石反应的程度。

氧同位素在地下水研究中具有广泛的应用和重要的指示意义。

总之,岩溶地下水系统是地球上一种重要的水系,其形成与地下水循环和溶蚀作用密切相关。

随着经济的快速发展,河北平原水资源的需求量迅速增大。

特别是近20年来,由于地下水开发利用的不合理和缺乏统一的规划与科学管理,造成地下水水位大幅度下降、含水层疏干、水质污染、水质恶化、地面沉降、地裂缝、地面塌陷等环境地质问题,严重影响了河北平原社会经济的可持续发展。

二、地下水系统特征根据河北平原地下水含水系统特征,将第四系深度内的含水岩组划分为浅层、深层两个含水子系统。

浅层地下水系统底界一般在40~60m。

在山前平原,由于人为作用,浅层水延伸到120~150m。

深层水地下水系统顶界深度由西向东由80m增加到120~150m,底界为第四系底板,深度一般为14 0~220m。

浅层地下水补给来源主要是大气降水和地表水体的入渗,这两项补给量约占总补给量的80%以上,其中降水补给占补给总量的70%左右。

浅层地下水径流方向基本与含水结构、地貌变化方向相一致。

一般由山前平原至滨海平原,由河道带上游至下游,径流强度逐渐减弱。

山前平原的水力坡度为1.8~0.5‰,导水系数多大于500~1000m2/d;中部平原水力坡度0.5~0.25‰,导水系数多大于500~100m2/d(河道带)及100~50m2 /d(河间带及洼地);滨海平原水力坡度0.25~0.10‰,导水系数多小于5 0m2/d。

浅层地下水排泄有人工开采、蒸发消耗。

河北平原浅层地下水水位动态属于降水入渗—开采排泄型。

年最低水位一般出现在6月底7月初,进入降水补给期,水位上升,至次年开采期前2月底3月初出现最高水位。

河北平原深层地下水属于承压水,与浅层地下水之间除主要冲洪积扇顶部以弱透水层相隔外,其余大部分地区以粘土相隔,而且越往东部及东北部相隔厚度不断增厚,与浅层地下水水力联系较差。

深层地下水的补给来源主要为地下水的侧向补给和浅层地下水的垂直越流补给,其径流方向基本与浅层地下水一致。

越是远离补给区,径流速度也就更为缓慢。

深层地下水的排泄途径,主要是径流排泄、局部地区的人工开采以及向上部含水层的顶托排泄。

地下水系统的结构特征

水文地质学根据含水岩层在地质剖面中所处的部位及隔水层(非透水层)限制的情况,将地下水分为包气带水、潜水和承压水(见图2-1)。

图2-1潜水、承压水及上层滞水(据王大纯等,1986)

a.上层滞水;

b.潜水;

c.承压水

1.隔水层;

2.透水层;

3.饱水部分;

4.潜水位;

5.承压水测压水位;

6.泉(上

升泉);7.水井,实线表示井壁不透水

(一)包气带水

包气带中以各种形式存在的水(结合水、毛细水、气态水)统称为包气带水。

来源于大气降水及灌溉水的入渗,地表水体的渗漏,由地下水面通过毛细上升输送的水分,以及地下水蒸发形成的气态水。

包气带的含水量及其水盐运动受气象因素影响极为显著,天然和人工植被也对其起很大的作用。

研究污染物质在地下水系统中的运移与转化,应重视对包气带水形成及其运动规律的研究。

(二)潜水

饱水带中第一个具有自由表面的含水层中的水称为潜水(见图

2-1)。

潜水没有隔水顶板,或只有局部的隔水顶板。

潜水的表面称作潜水面;从潜水面到隔水底板的距离为潜水含水层的厚度;潜水面到地表的距离称为潜水埋藏的深度。

潜水含水层厚度与潜水面埋藏深度随潜水面的升降而发生相应的变化。

潜水在其全部分布范围都可以通过包气带接受大气降水及地表水

的补给,在重力作用下由水位高的地方向水位低的地方径流。

它的排泄,除流入其它含水层外,或是径流到地形低洼处,以泉、泄流等形式向地表或地表水体排泄;或是通过地面蒸发或植物蒸腾的形式排入大气。

潜水的水质主要取决于气候、地形及岩性条件。

另一方面,潜水很容易受到人为作用的污染,故应对潜水水源加强保护。

(三)承压水

充满于两个隔水层(或弱透水层)之间的含水层中的水,称为承压水。

承压含水层上部的隔水层称为隔水顶板,下部的隔水层称为隔水底板。

隔水顶底板之间的距离为承压含水层的厚度(见图2-1)。

承压水主要来源于现代大气降水与地表水的入渗补给,补给区主要是含水层出露地表的范围,在一定的条件下,当含水层顶底板为弱透水层时,它还可以从上下含水层获得越流补给,也可向上下部含水层进行越流排泄。

而以泉或其它径流方式向地表或地表水体排泄。

钻孔中静止水位到含水层顶面之间的距离称为承压高度。

井中静止水位的高程就是承压水在该点的测压水位。

由于承压水与大气圈、地表水圈的联系较差,水循环缓慢,所以承压水不像潜水那样容易受到污染,但是,一旦被污染则很难使其净化。